音楽制作をしていると、自分の演奏や制作画面を「録っておきたい」「配信したい」と思うことがあるのではないでしょうか。完成した楽曲はもちろん、ミックスやサウンドデザインの過程を動画で紹介すれば、他のクリエイターとの交流のきっかけにもなります。そんなときに便利なのが、ソースネクストが先日発売したWindows用の録画ソフト「B’s 動画レコーダー 12」です。

パソコン上の映像と音声を高品質にキャプチャでき、DAWの操作画面やプラグインの音をそのまま録画できます。特別な設定も不要で、録画範囲を指定してボタンを押すだけ。マイク音声を加えてナレーションを入れたり、録画後に不要部分をカットしたりも簡単です。著作権を侵害せず、自分の作品やレビューを発信するツールとして、DTMユーザーにとっても活用価値の高いツールです。また著作権などの面で使い方には注意が必要ではありますが、YouTubeなどの動画の録画やZoomやGoogle Meetなどのネット会議の録画など、さまざまな録画ツールとして使えるのも大きな魅力でもあります。通常4,950円という手ごろなソフトですが、DTMステーション読者向けに1,000円割引のクーポンを発行してもらうことができたので、10月14日~10月27日までの期間3,950円で入手可能となっています。どんなソフトなのか、紹介してみましょう。

DTMユーザーこそ「録画ソフト」を活かせる場面が多い

最近のDTMシーンを見ていると、YouTubeやSNSで自分の制作プロセスを公開するクリエイターが増えています。ただ楽曲を発表するだけでなく、「どうやって作ったか」を見せることで、視聴者とのエンゲージメントが深まり、新たなファンを獲得できるチャンスも広がります。

具体的にはこんな場面で録画ソフトが活躍します。まず、自分の演奏や制作風景を残す用途。MIDIキーボードを弾きながらフレーズを打ち込んでいく様子や、ミックスでEQとコンプを調整していく過程など、リアルタイムの作業を記録しておけば、後から振り返って自分の成長を確認できますし、メイキング動画として編集・公開することもできます。

次に、機材レビューや音源比較を動画で紹介する場合。新しく購入したシンセプラグインの音色を実際に鳴らしながら紹介したり、複数のリバーブプラグインを同じ素材にかけて聴き比べたりする動画は、テキストや静止画だけでは伝わりにくい情報を的確に伝えられます。音を実際に聴かせられるのが、動画の強みです。

そして意外と盲点なのが、生配信やオンラインイベントの録画バックアップとしての活用。配信プラットフォーム側でアーカイブが残せない場合や、万が一配信が途切れてしまったときのために、ローカルで録画しておくと安心です。自分のパフォーマンスを後から確認したり、ハイライトシーンを切り出してSNSでシェアしたりするのにも便利です。

こうした用途に「B’s 動画レコーダー 12」はぴったりのツールです。DTM特有の「音質を落としたくない」「動作が重くなると困る」といったニーズにもしっかり応えてくれます。

※当記事のタイトル画像に「11年連続販売本数シェア第1位の表記がありますが、これは2014年1月~2024年12月、第三者機関による有力家電量販店の販売数の実績データをもとに「PCソフト/グラフィック」、「ビデオ編集・DVD関連」カテゴリからweb動画保存用ソフトを抽出してソースネクストが集計したものです。

シンプルで高機能、軽快に動作する定番キャプチャソフト

「B’s動画レコーダー」シリーズは、ソースネクストが長年提供してきた定番の画面録画ソフトで、今回の12が最新バージョンです。その最大の特長は、PC画面と音声を一発で録れる手軽さと、高画質・高音質を両立している点。さらに日本語UIで分かりやすく、動作も軽快です。

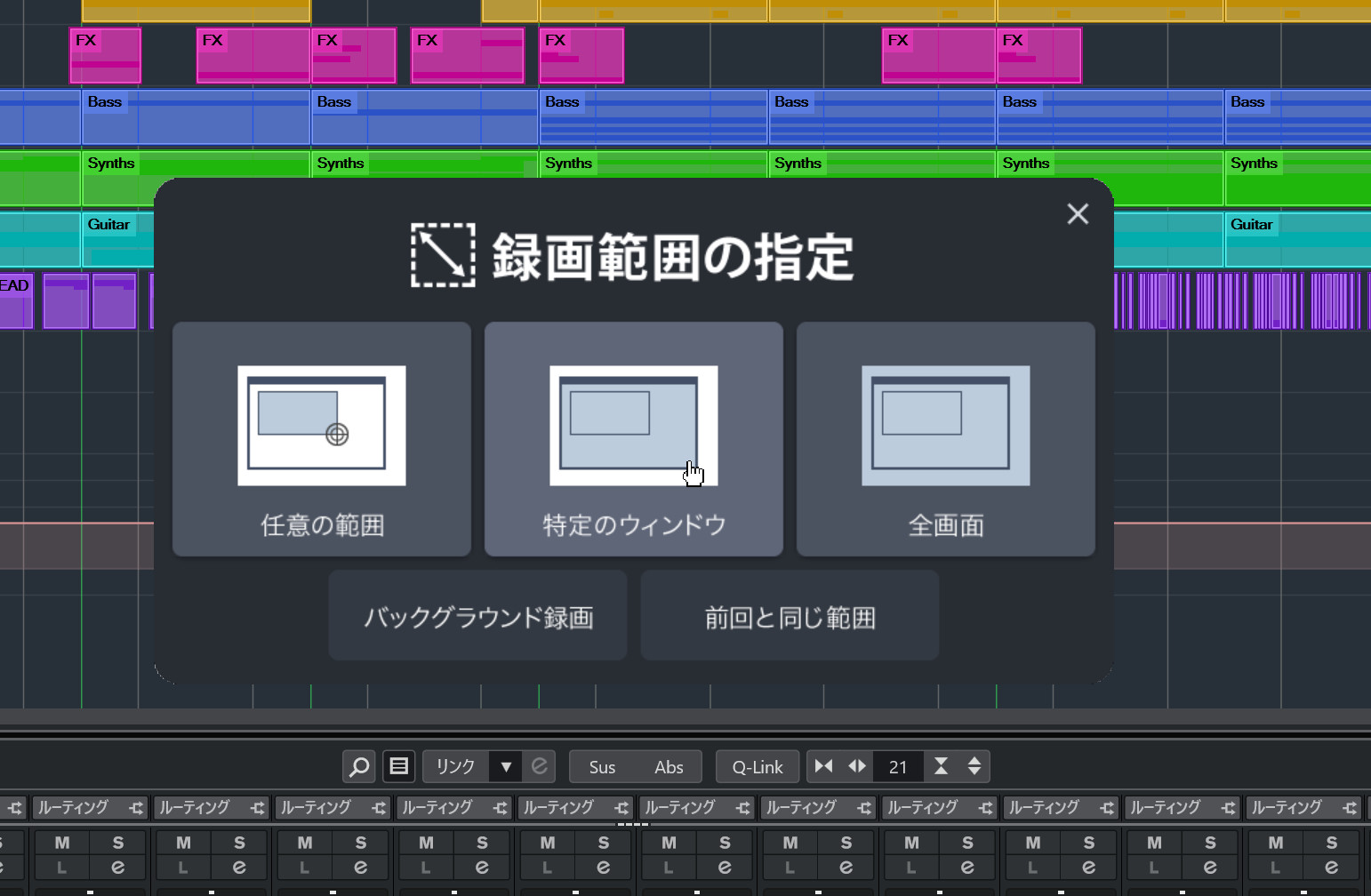

録画開始までの手順は驚くほどシンプル。ソフトを起動したら、録画範囲を選択(フルスクリーン、ウィンドウ指定、範囲指定など)し、録画ボタンを押すだけ。システム音声(パソコンから出る音)とマイク音声を同時に録音できるので、DAWの再生音を録りながら自分の解説を加えることも可能です。

出力形式はMP4、AVI、WMV、FLVなど主要な動画フォーマットに対応しており、フレームレートや画質の設定も柔軟に調整できます。60fpsでヌルヌル動く映像も撮れますし、ファイルサイズを抑えたい場合は30fpsや低めのビットレートを選ぶこともできます。

録画後の簡易編集機能も便利で、不要な部分をカットしたり、タイトルやテロップを入れたりが同一ソフト内で完結します。もちろん本格的な編集は別の動画編集ソフトに任せることもできますが、「ちょっと前後をトリミングしたい」程度ならこれだけで十分です。

DTM環境ではWindows Audioを利用する

実際に手元のDTM環境で「B’s 動画レコーダー 12」を試してみました。使用したのはStudio OneとCubase、Syntesizer V Studio 2 Proで、それぞれのプロジェクトを開いて制作画面を録画してみました。

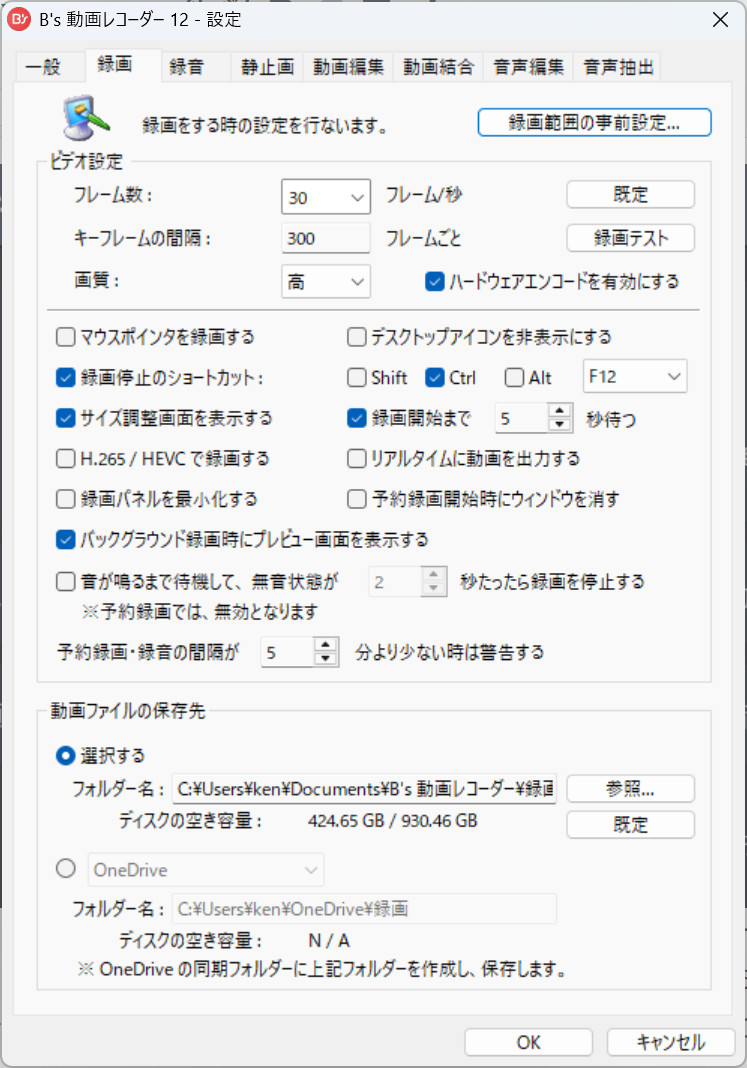

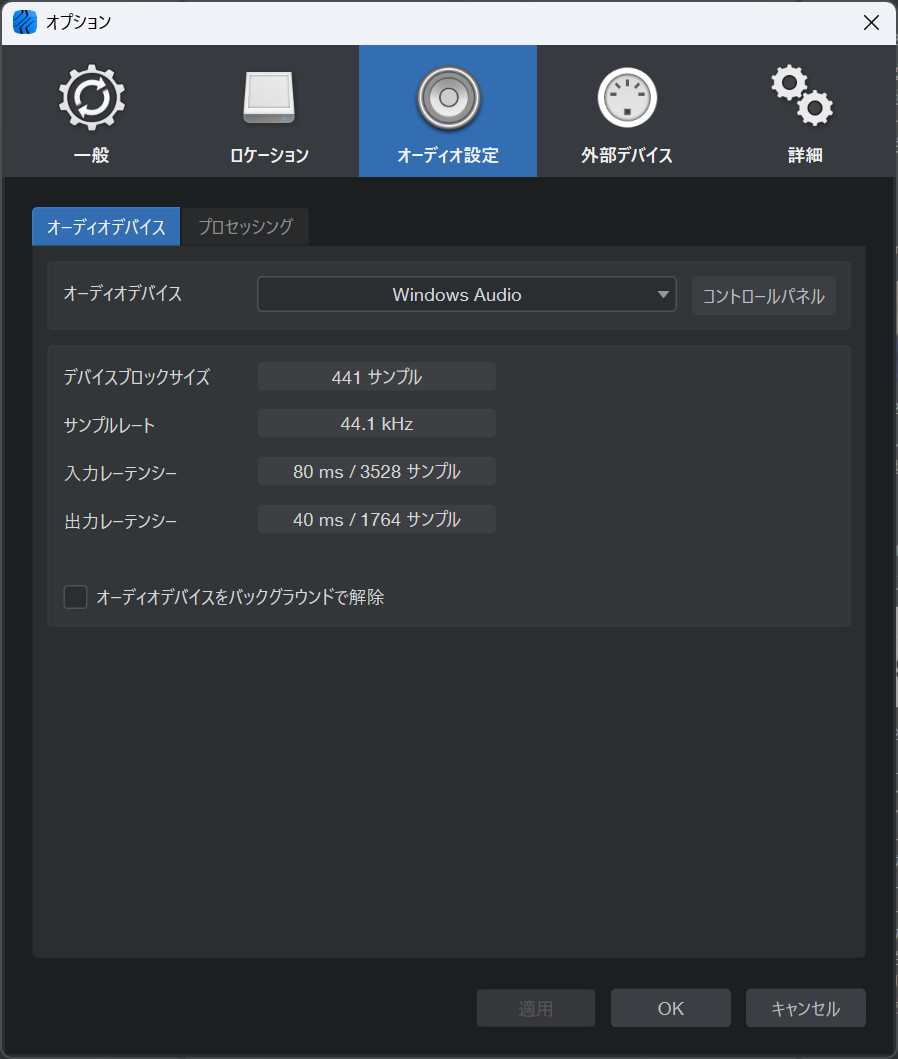

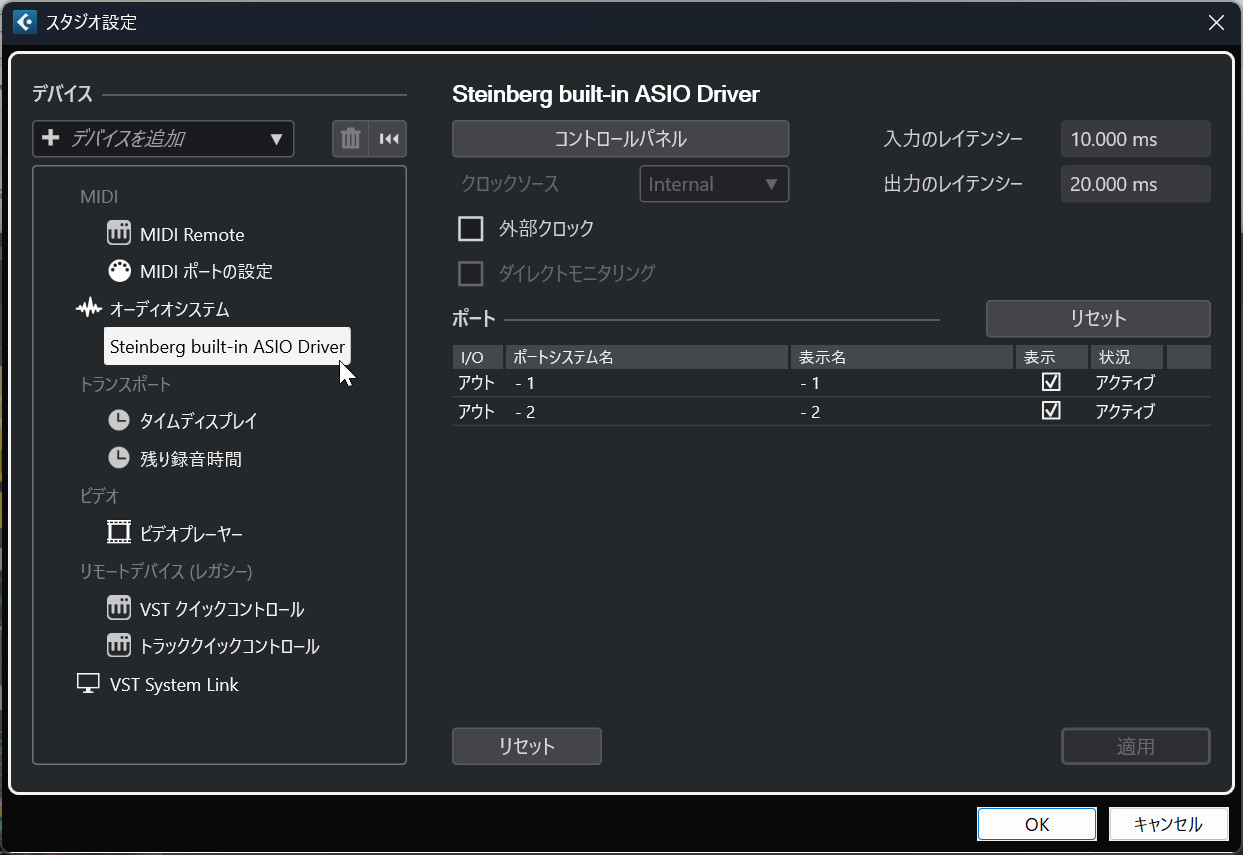

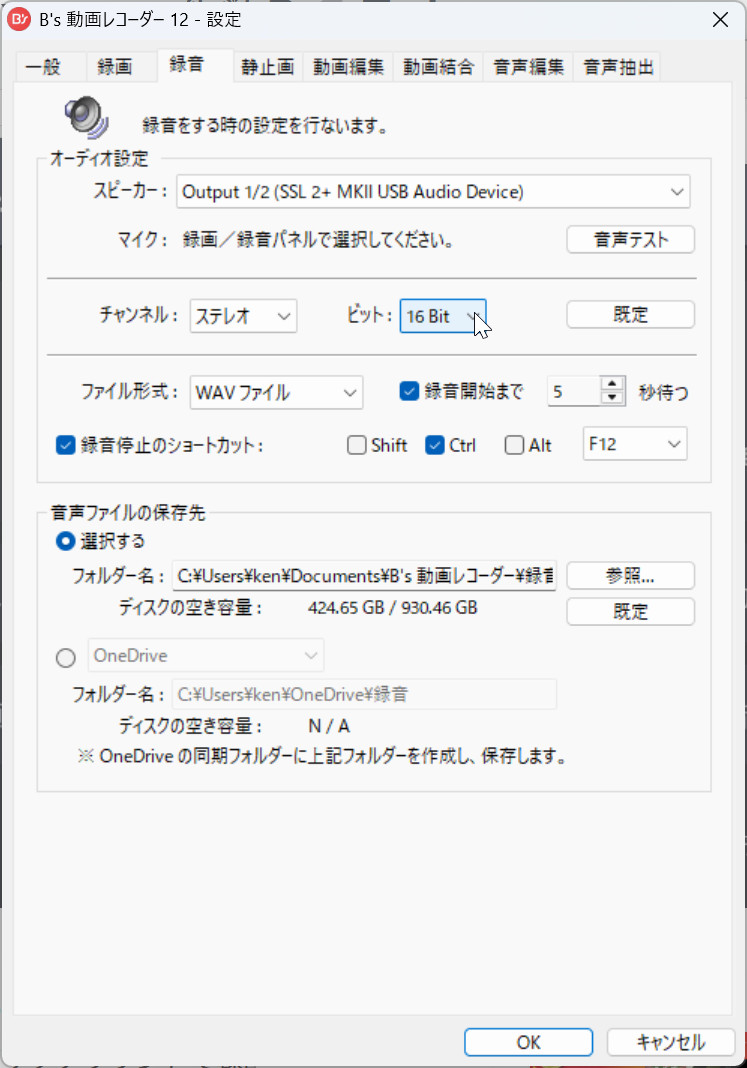

ここで一つ重要になるのがドライバです。WindowsでDAWを使う場合、通常はASIOを使っていると思いますが、B’s動画レコーダーの場合、ASIOで取り込むことはできません。そのため、Windows Audioを選ぶ必要があります。Studio OneやSynthesizer Vの場合、Windows Audioという項目がありますが、Cubaseの場合はないので、Steinberg built-in ASIO Driverを選択することで利用できます。

ちなみにASIO4ALLで試したところうまくいきませんでした。詳細は分かりませんが、おそらくASIO4ALLはWindows AudioではなくMMEやDirect Soundを使っているためだと思われます。この点は注意してください。

録画範囲は自由に指定できる

まず感心したのは、録画範囲の指定が柔軟な点です。DAWのウィンドウだけを録画したい場合は「ウィンドウ録画」を選べば、そのウィンドウがフォーカスされている限り自動的に追従してくれます。プラグインのウィンドウを開いたり閉じたりしながらの作業でも、メインウィンドウだけをきれいに録画できるのでムダがありません。特定のプラグインのGUIだけを見せたい場合は、範囲を自由に指定することもできます。

次に重要なのが音質です。DTMユーザーにとって、録画時に音が劣化したり途切れたりするのは致命的。しかしB’s 動画レコーダー 12では、オーディオインターフェースから出力される音をそのままキャプチャでき、音質の劣化はほとんど感じませんでした。もっとも最終形式がMP4なので、96kHz/24bitとか48kHz/24bitでの音がそのままとはいけないものの、16bitでデジタルのまま録音されるので、かなりしっかりした再現性があります。

動作の軽さも見逃せないポイントです。DAWは元々CPUやメモリを消費するソフトなので、録画ソフトが重いとプロジェクトの再生が途切れたり、動作がカクついたりする懸念があります。しかし実際に使ってみたところ、バックグラウンドで録画しながらでもDAWの動作に影響はほぼなく、ストレスフリーで作業できました。プラグインを大量に立ち上げたプロジェクトでも問題ありません。

マイク音声を同時録音する機能も便利です。たとえば「ここでコンプのアタックタイムを調整します」と喋りながら操作すると、それがそのまま録音されます。後からナレーションを入れる手間が省けるので、ライブ感のある解説動画を手軽に作れます。マイクのボリュームも録画前に調整できるため、システム音とのバランスも簡単に取れます。

ちなみに、ここでのマイクはDAWへ入力される形ではなくWindowsで録音できる形にするのがポイントです。この点だけ気を付けてください。

出力形式やフレームレートの設定も柔軟で、YouTubeにアップロードするなら1920×1080の60fps、ファイルサイズを抑えたいなら1280×720の30fpsといった使い分けができます。ビットレートも自由に設定できるので、画質と容量のバランスを自分好みに調整可能です。

具体的な活用例

では、DTMユーザーが「B’s 動画レコーダー 12」をどう活用できるのか、具体例を挙げてみましょう。

1. レビュー系:新しいプラグインの音を比較しながら紹介

新しく購入したシンセプラグインやエフェクターの使用感を紹介する動画を作りたいとき、画面録画は必須です。たとえばソフトシンセのプリセットを次々と試しながら「この音色はパッドに最適」「こっちはリードに使える」と解説したり、複数のリバーブプラグインを同じドラムトラックにかけて「Aは自然な響き、Bは派手なエフェクト感」と聴き比べたりする動画が簡単に作れます。

実際の音を聴かせられるのが動画の強みなので、テキストレビューでは伝わりにくい「音の質感」や「操作感」を視聴者に届けられます。自分のチャンネルを持っていなくても、TwitterやInstagramに短い比較動画を投稿するだけでも反応が得られるでしょう。

2. 制作記録系:メイキング映像として残す

楽曲制作のプロセスを記録しておくと、後から見返したときに「あのときこんな試行錯誤をしたんだな」と思い出せますし、自分の成長を実感できます。たとえば、ドラムパターンを打ち込んでいる様子、ベースラインを何度も作り直している様子、ボーカルのピッチ補正を細かく調整している様子などを録画しておけば、完成した楽曲と一緒に「メイキング動画」として公開できます。

視聴者にとっても、プロのクリエイターがどんな手順で制作しているのかを見られるのは貴重な学びの機会です。特に初心者は「こうやって作るんだ!」という発見が多いはず。タイムラプス風に早送り編集すれば、長時間の作業も数分の動画にまとめられます。

3. 配信補助:トラブル時のバックアップ録画

YouTubeライブやTwitchで制作配信をしている人にとって、「もしも配信が落ちたら」というリスクは常につきまといます。配信ソフト(OBSなど)で録画機能を使うこともできますが、負荷が高くなるとパフォーマンスに影響する場合も。B’s 動画レコーダー 12なら軽快に動作するので、バックアップ録画として併用しても安心です。

また、配信プラットフォームによってはアーカイブが一定期間で消えてしまったり、配信者側で保存できなかったりすることもあります。ローカルに録画しておけば、後からハイライトシーンを切り出してショート動画を作ったり、配信を見逃した人向けにアーカイブを提供したりできます。

4. 教育用途:自分の生徒向けに操作を録っておく

音楽講師をしている方や、DTMを教えている方にとっても、画面録画は強力なツールです。「この操作を覚えておいてね」という内容を動画にまとめておけば、生徒は何度でも見返して復習できます。対面レッスンでは時間の都合で説明しきれなかった部分を、動画で補足することもできます。

たとえば「コンプレッサーの基本的な使い方」「EQで不要な帯域をカットする方法」「リバーブのプリディレイの効果」など、DAW初心者がつまづきやすいポイントを短い動画で解説しておくと、生徒の理解度が大きく向上します。画面を見せながら実際に音を鳴らすことで、言葉だけでは伝わりにくい概念も直感的に理解してもらえます。

5. YouTubeやオンライン会議などの動画の保存ツールとして

DTMという観点からはややはずれますが、B’s動画レコーダーが一番の売りにしているのはYouTubeの録画やTVerの録画です。そもそもYouTubeやTVerなどを録画していいのか…という問題もありますが、場合によってはとても便利に使えそうではあります。もちろん、Vimeoなどの動画サイトなどもURLを入力することで録画をすることが可能です。

さらに、ZoomやGoogle Meet、Teams…などのオンライン会議を録画することも可能なので、うまく利用することで、活用の幅は大きく広がりそうです。

注意:著作権について

ここで重要な注意点を一つ。B’s 動画レコーダー 12は非常に便利なツールですが、市販の楽曲や配信サービスの映像・音楽を録画して保存・公開する行為は著作権法違反になる可能性があります。たとえば、SpotifyやYouTube Musicで再生している楽曲を録画したり、Netflix等の動画配信サービスのコンテンツをキャプチャしたりする行為は、私的利用であっても違法となるケースがあります。

このソフトはあくまで「自分が制作したコンテンツ」や「自分の演奏・操作」を記録・共有するために使うものです。他人の著作物を無断で複製・配信することは絶対に避けましょう。DTMクリエイターとして、著作権を尊重する姿勢は常に持ち続けたいものです。

10月14日~27日まで1,000円オフのクーポン配布中

B’s 動画レコーダー 12は、DTMユーザーにとって「あると便利」を超えて「あると活動の幅が広がる」ツールです。自分の制作プロセスを可視化することで、他のクリエイターとの交流が生まれたり、新しいファンを獲得できたり、自分自身の成長を客観的に振り返れたりと、メリットは多岐にわたります。

操作が簡単で動作も軽快、それでいて高画質・高音質。DAWとの相性も良く、制作中のパフォーマンスに影響を与えません。通常4,950円というリーズナブルな価格設定も魅力的ですが、最新版が発売されるたびに1,980円でバージョンアップできるバリュープランというのもあり、こちらは4,450円とさらに安くなっています。

そして、それに加え、以下に紹介するクーポンこおーどを使うことで、そこからさらに1,000円引きとなります。つまり3,950円、3,450円という激安価格で入手可能なのです。

DTMステーション特別割引情報

B’s 動画レコーダー 12

クーポンコード: DTM_102(通常版用)

クーポンコード: DTM_101(バリュープラン用)

割引価格:1,000円

有効期限 : 2025年10月14日(火)~10月27日(月)まで

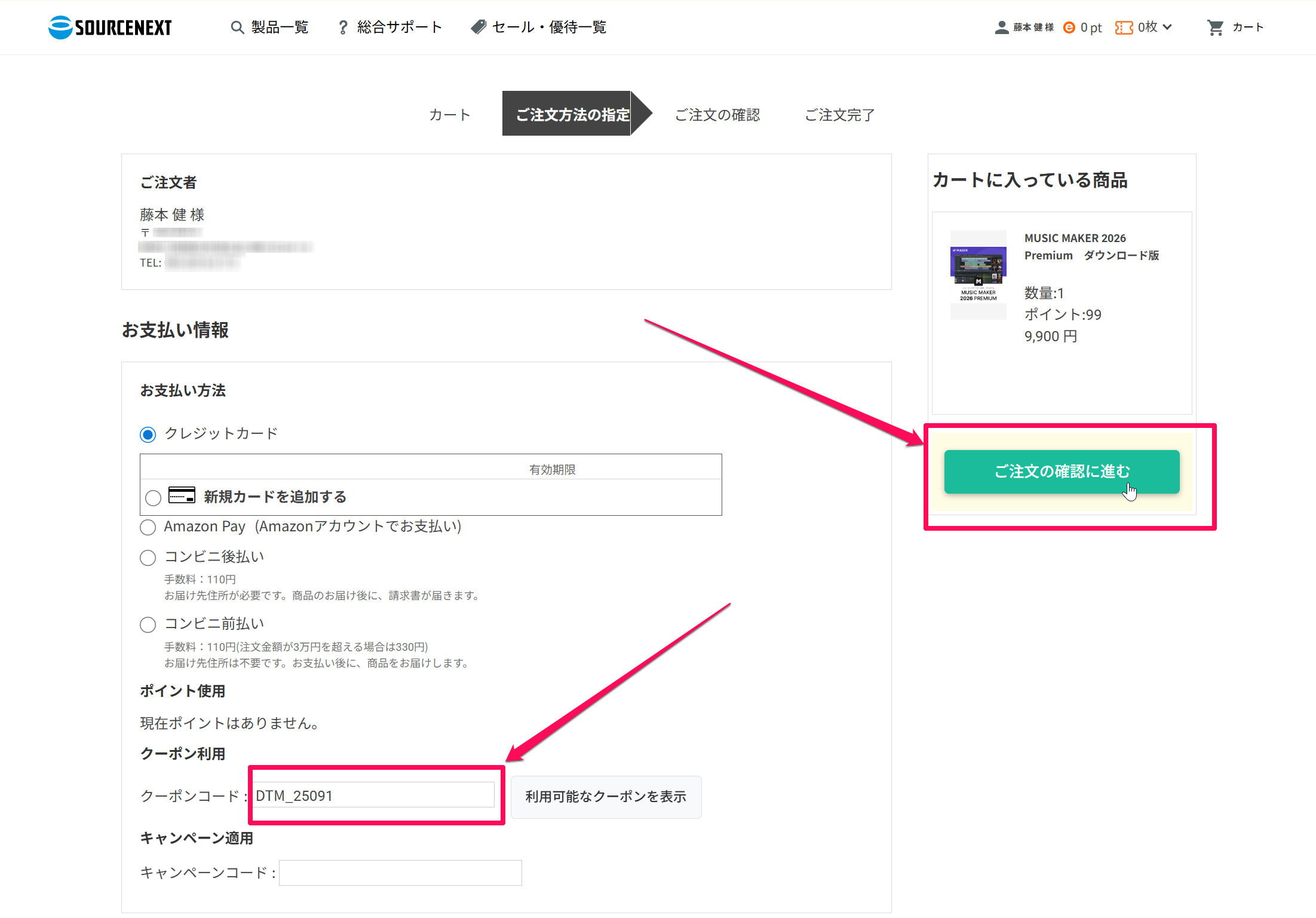

利用方法 : 以下のページから商品をカートに入れた後に、クーポンコードを入力してください。「ご注文の確認に進む」を押したタイミングで割引が反映されます。

※コンビニ払いを選択した場合は110円の手数料がかかります。

販売ページ:ソースネクストB’s 動画レコーダー 12

ぜひ、この機会にB’s 動画レコーダー 12を入手してみてはいかがでしょうか?

【関連情報】

B’s 動画レコーダー 12製品情報

【価格チェック&購入】

◎ソースネクスト ⇒ B’s 動画レコーダー 12

コメント