パンクバンド、GEEKSのギター&ボーカルでありつつ、ももいろクローバーZ、イヤホンズ、i★Ris、every♥ing!、上坂すみれ、佐藤聡美、寺島拓篤などのアーティスト、声優に数多くの楽曲を提供し、「18if」、「アホガール」、「AKIBA’S TRIP -THE ANIMATION-」、「坂本ですが?」……と数多くのテレビアニメの楽曲を手掛けているエンドウ.(@endo_jp)さん。

生粋のPCユーザーであり、現在のメインマシンも自作PC。DAWにはSONAR Platinumを使って、数々の楽曲を制作しているとのこと。その一方でアナログエフェクター開発者としても有名で、私も以前に購入した本「ド素人のためのオリジナル・エフェクター製作」は2万部も売れているのだとか!? また今年6月には月蝕會議という制作集団であると同時に全員がプレイヤーでアーティストであるユニークなグループを結成して話題になっています。そのエンドウ.さんに先日お会いして、いろいろとお話を伺ったので、紹介してみましょう。

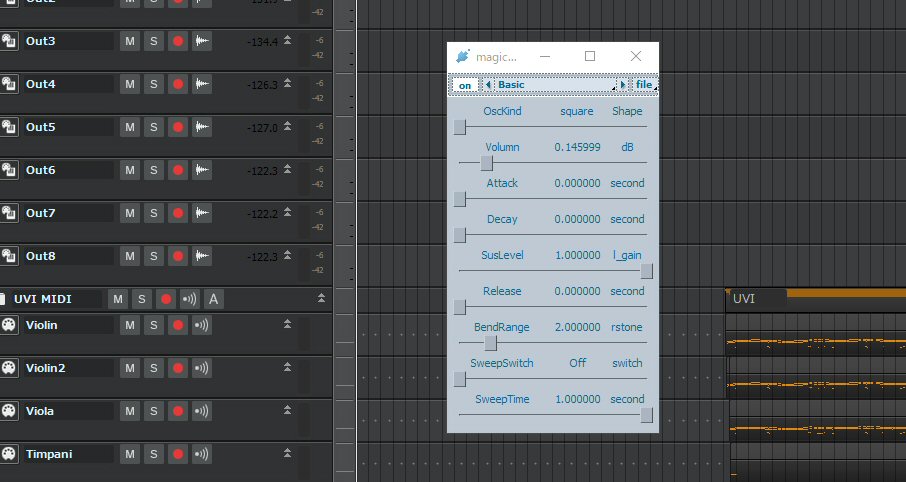

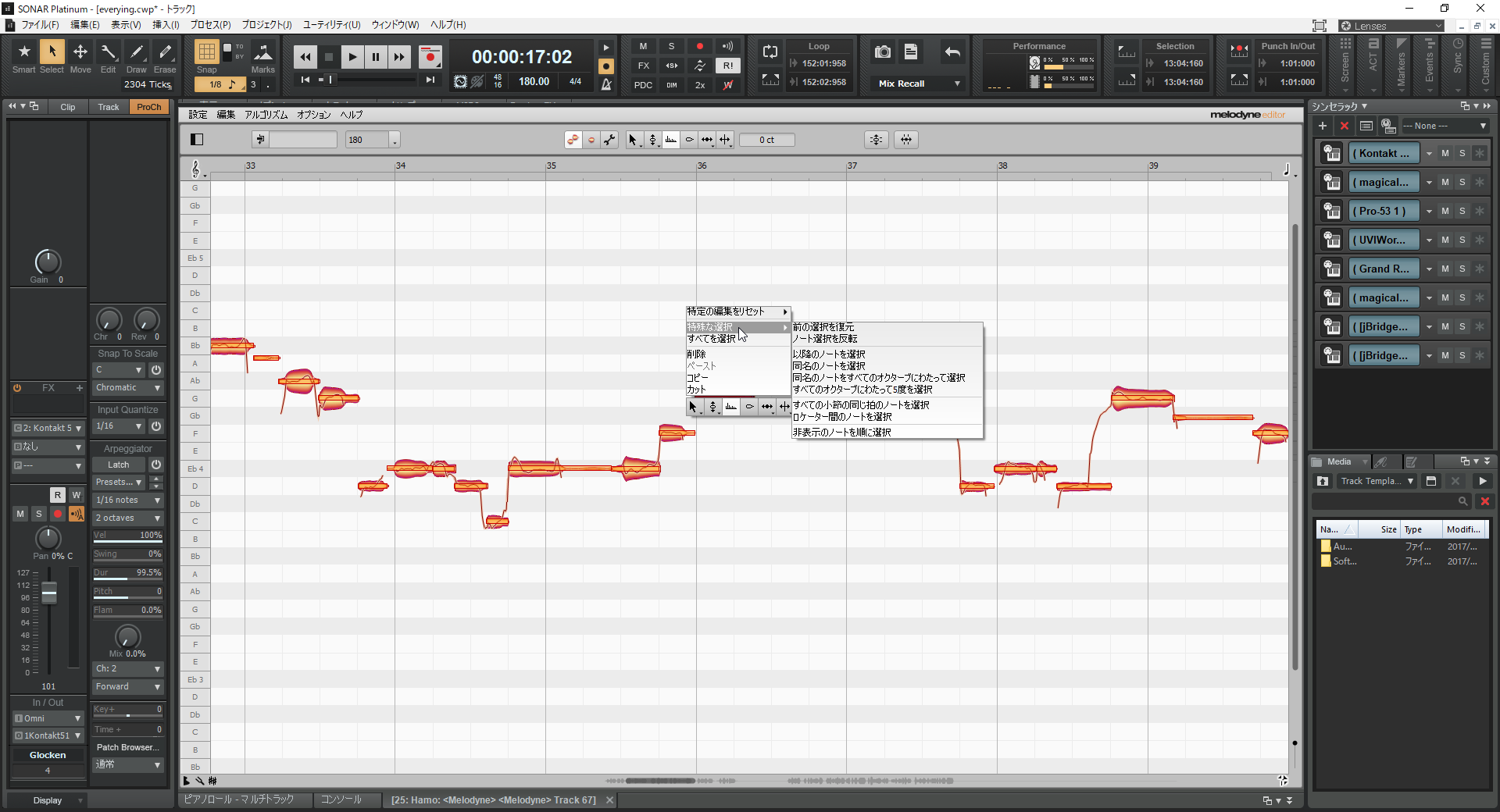

先日インタビューをさせていただいたGEEKS、月蝕會議のリーダーとして活躍するエンドウ.さん

--エンドウ.さん、あまりにも多才すぎて、なかなか全体像が理解できないのですが、まずは簡単に自己紹介をお願いしてもいいですか?

エンドウ.:僕はGEEKSというパンクバンドをやっているのですが、GEEKSとは、まさにオタクという意味で、元々アニメが大好きだったことから、こんな名前を付けたんですよ。もっともGEEKSはオタク音楽ではなく、完全なパンクなんですけどね。そのアニメ好きが高じてか、声優さん、アニソンのお仕事に恵まれ、最近ますますお仕事が増えてきて、今に至っています。今年の6月には「月蝕會議」というグループを立ち上げました。これはメンバー全員が作詞・作曲・編曲を手掛ける人であり、かつアーティスト・プレイヤーであるバンドなんです。いわゆる制作集団というのはあったけど、それがちゃんとバンドで活動しているという形態はなかったように思うので、面白いな、と。ちなみにGEEKSは2008年スタートですが、その前にはアカツキというバンドで活動していて、メジャーデビューは佐久間正英プロデュースという形で2003年でした。

--エンドウ.さんは、SONARユーザーという話は以前から伺っていましたが、もともとDTMをはじめたのって、いつ頃だったんですか?

エンドウ.:高校生くらいからですね。当時パソコンが大好きで、Windows 3.1のころから触れていたけど、Windows 95が出てから本格的に触るようになり、Singer Song Writer Audio 4というのを使ってデモを作ったのが最初でした。その後、バンドをはじめたのですが、そこからはMTRに移行しました。具体的にはTASCAMのPORTASTUDIO 414というカセットテープのMTRですね。その後、RolandのVS-2480を買ってハードディスクレコーディングというのをやり、これで作ったサウンドをPCに取り込んで使っていました。この際、SONAR HOME STUDIO 6を使っていたのですが、これでバランスをとってEQやコンプで処理してCD-Rに焼いていたんですよ。これがアカツキのころですね。

エンドウ.さんがその昔使っていたTASCAMのPORTASTUDIO 414

--それ以来、ずっとSONARを使っているんですか?

エンドウ.:2012年のころかな、青木繁男さんと一緒にアニソンシンガーのバックバンドを組んだことがあったんですよ。当然、彼はCubaseだし、Cubaseを見ていて「良いな」と思うようになり1年間使ったことはありました。でも、やっぱりギターを録ったり、オーディオを録音するにはSOANRのほうが使いやすかったので、SONARで録ってからCubaseへ変換するというような使い方をしていたんです。それなりにCubaseに慣れようとは思ったのですが、なんかUIというかビジュアルが好きで、結局SONARに戻りました。SONARが使いやすいんです。

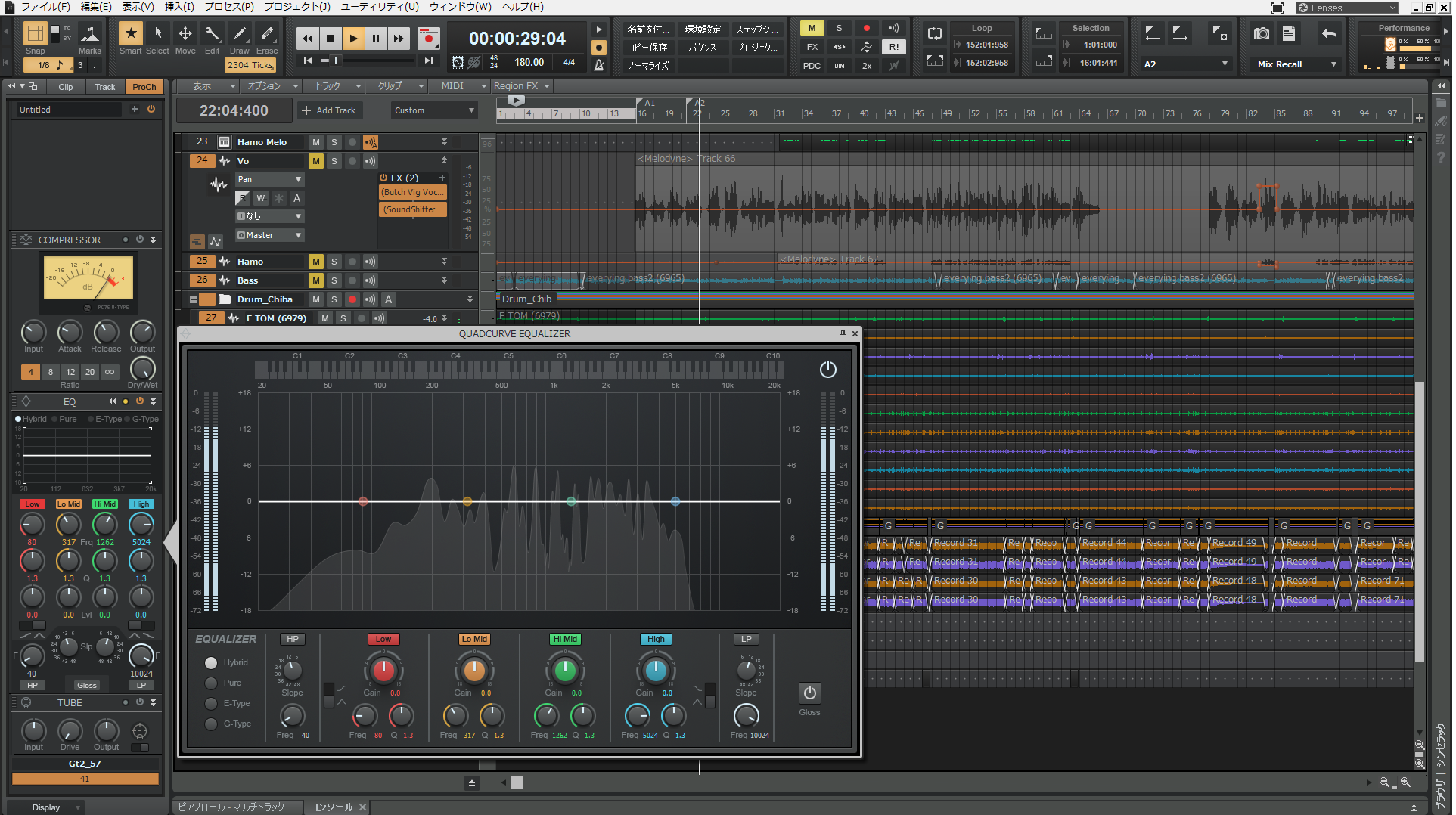

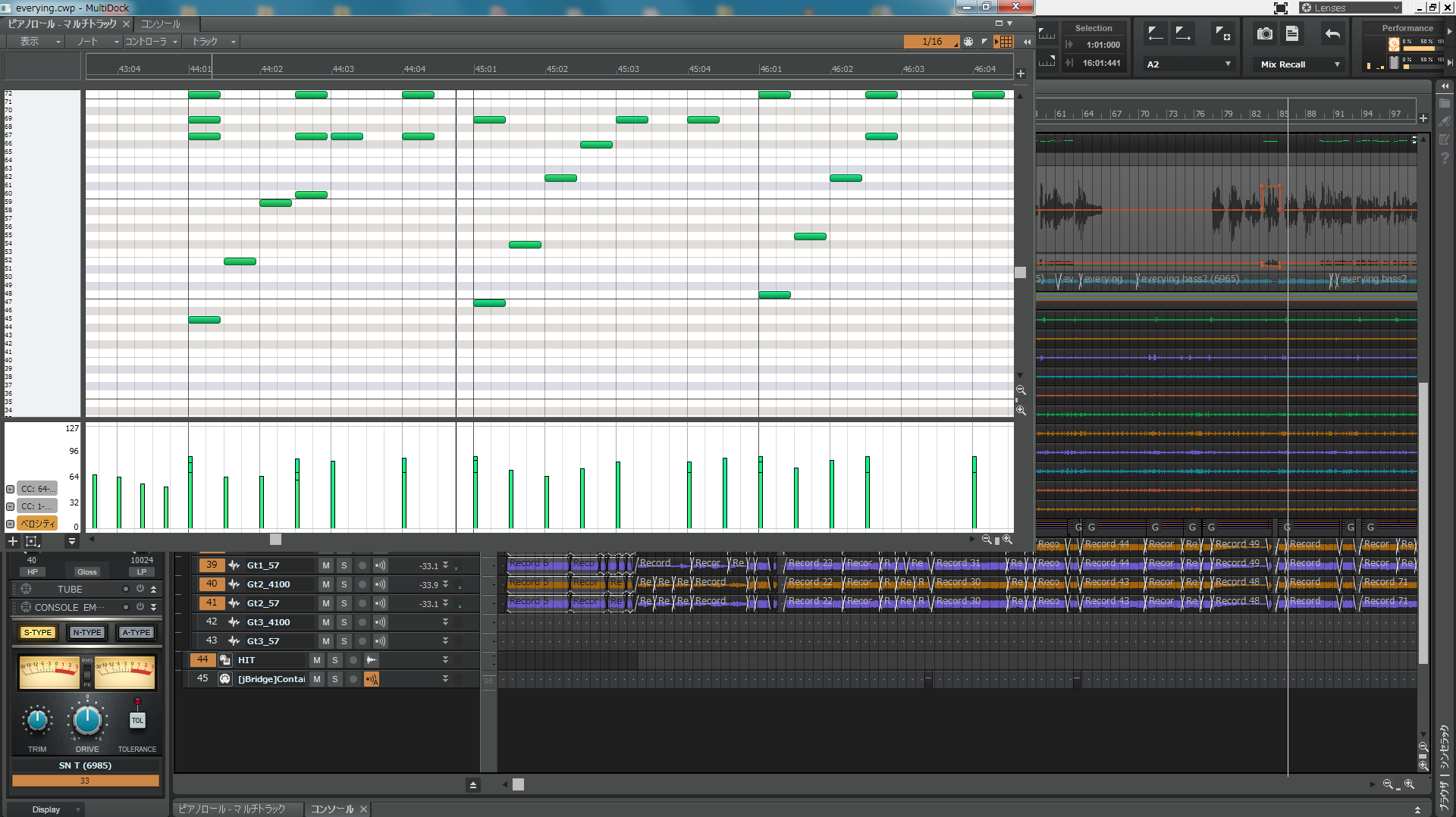

SONAR Platinum上のエンドウ.さんのプロジェクト。画面左端がPro Channel

--SONARの何が好きなんですか?

エンドウ.:みんな好きなのですが、やっぱりPro Channelが最高すぎますね。どれだけの音の違いがあるのかはよくわかりませんが、Pro Channelを見ちゃうと、ほかのDAWを使う気になれないんですよ。見た目がいいと音がいい気がするんですよね(笑)。たとえばPro Channelにチューブサチュレーターがあるけど、あれはいいですね。シンセを打ち込んだときに、チューブサチュレーターをかけると、エンジニアさんから音を褒められるようになったんですよ。実際、なんかミックスしやすい音になるんですよね。単音でパッと聴いただけでは何が変わったのかよく分からないんですが、ちょっとかけるだけで、違うんだな……と思って、それ以来離れられなくなりましたよ。

MIDIの打ち込みは基本的にこのピアノロール画面で行っているという

--SONARはバージョン的にどれを使ってきたのですか?

エンドウ.:SONAR X1をかなり使っていました。結局X2を飛ばしてX3にし、メンバーシップ制になって現在のSONAR Platinumにしましたが、その後、SONARライフタイムフリーアップデートという形にしたので、これからもずっとSONARですね(笑)。

--Roland時代のSONARから、TASCAM時代のSONARへとしっかり移行しているわけですね。SONARユーザーは、今でもRolandのV-VOCALを使っている方をよく見受けますが、エンドウ.さんもそうですか?

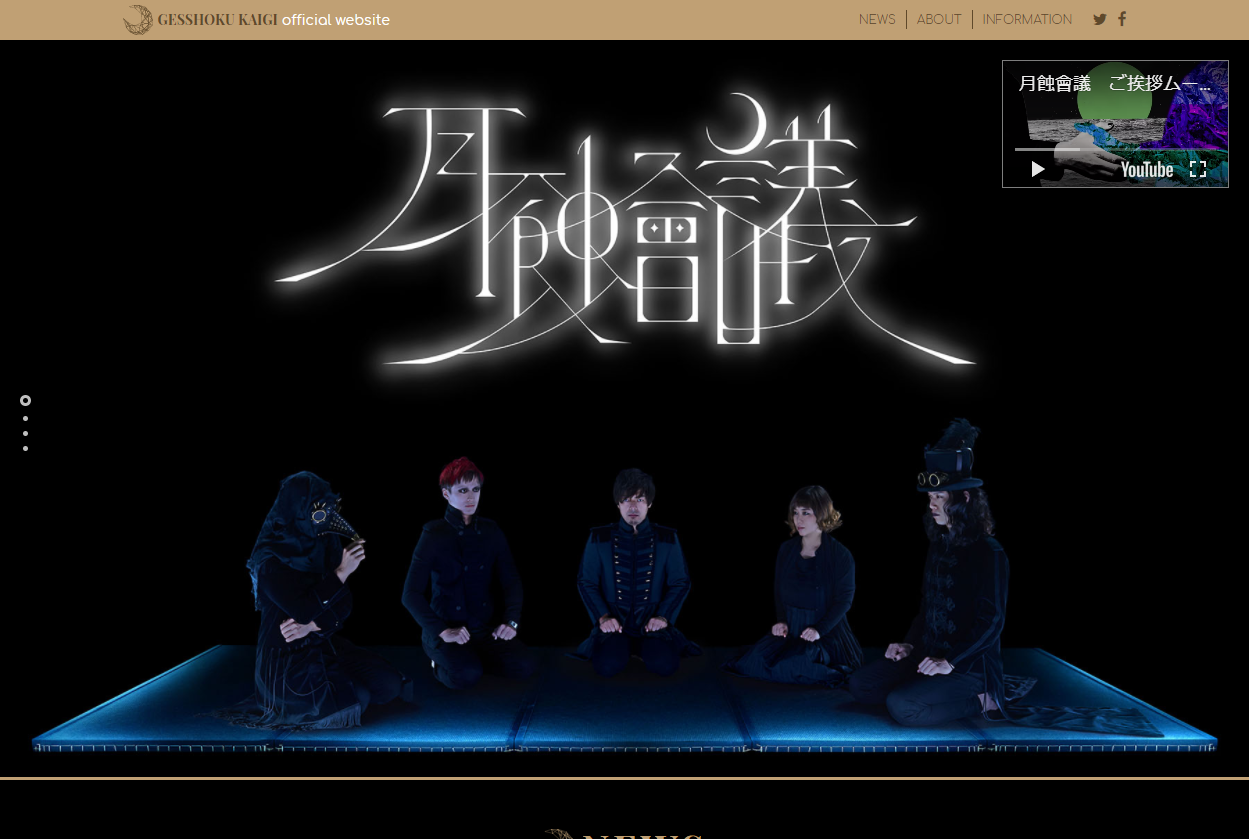

エンドウ.:パンクバンドのGEEKSでは、ガラガラ声で歌うことも多くて、V-VOCALでは全然ピッチを拾ってくれなかったので、ダメだったんですよ。ところがMelodyneにしたら、どんなグチャグチャなデスボイスでも、雑音のような声でもしっかり拾ってくれるので、断然よくなりました。SONARに付属するのはMelodyne 4 Essentialですが、これだとピッチの上下はできますが、ピッチカーブを描いたりフォルマントを変えるといったことができません。そのため、今はMelodyne 4 Editorにアップグレードし、これを駆使しています。

Melodyne 4 Editorを用いてボーカルをエディットする

--Melodyneって、実際にエンドウ.さんは、どんなときに活用するのですか?

エンドウ.:今一番多い使い方としては、仮歌用ですね。アニメの楽曲などを女性の仮歌さんに頼む時間的余裕がないことも多く、そんなときは自分で歌って、それをMelodyneで調整するんです。ケロケロにするのではなく、フォルマントなどもうまく利用しながら調整するんです。コツはあって、最初っから女性っぽく歌うんですよね。そうすると、確かに「やや変な声の女性だな」と思う人はいても、本当は男が歌ってるって気付かれないくらい違和感なくできたりもするんですよね。

エンドウ.さんは、EQやコンプもSONAR付属のもので基本的にすませるという

--なるほどうまく活用されているんですね。ほかにプラグイン・エフェクトでよく使うものとかはあるのですか?

エンドウ.:僕はプラグイン収集癖はないので、できるだけSONAR付属のものを使うようにしてます。とくにEQやコンプなどはPro Channelがいいなと思って使ってますし、そもそも基本的にEQもそんなには使わないんですよ。何かをカットするくらいですね。みんなEQやコンプについて熱く語ってますけど、僕はあんまり分からなくて…(笑)。

ベースはIK MultimediaのMODO BASSを主に使っている

--ではここで、エンドウ.さんの基本的な曲作りの流れについて、簡単に教えていただけますか?

エンドウ.:僕は楽器がギターで、それ以外の楽器は鍵盤も弾けないためエレキギターを弾きながら鼻歌でアイディアを作っています。ただ、これは特にレコーディングするわけではなく、なんとなくメロとコードを決めていく感じです。これができたら、最初にベースを打ち込みます。最近はIK MultimediaのMODO BASSが気に入っていて、これを使いルート音だけをベタ打ちです。アニメの曲などは秒数の制約もあるために、これでまずは89秒サイズを作っちゃうんです。これができたらドラムを打ち込んでいきます。打ち込みは全てマウス(トラックボール)です。ドラムとベースができたら、ここにメロを入れて、仮ギターを録音して……といった流れですね。

ドラムはSONARにバンドルされるAddictive DrumsではなくBFD3を使っている

--ちなみにドラムは何を使っているのですか?SONAR付属の音源だとAddictive Drumsですよね。

エンドウ.:Addictive Drumsも使ったのですが、ちょっと単調になりがちな気がして、今はBFD3を使っています。エンジニアさんからも「打ち込みの場合はトップのトラックだけを独立してほしい」なんて言われるのですが、BFD3だとシンバルだけのトラックが簡単に作れて便利でもあるんですよね。もっとも、音色プリセットも用意されているものをそのまま使っている感じです。これはMODO BASSもそうだし、MODO BASSも買って最初に気に入ったいくつかの音色くらいで、ほかは試してもいないんですよ(笑)。

--音色をこだわりぬく人も少なくないですが、プリセットだけで、しかも気に入ったものだけで多くの楽曲が生まれていたんですね。

エンドウ.:そうですね。それと僕はコンソール画面って邪魔なので使わないんですよ。常にタイムラインが見られるトラック画面やピアノロールの画面などしか見ない。Melodyneを使う際も全画面ですよ。SONARは上と下と……って画面分割ができますが、下にコンソールとか表示させません。もちろん、トラックのバランスはとりますが、ドラムの音が大きかったら、ドラムトラックを調整すればいいじゃないですか。

--DAWって、SONARに限らずミキサーコンソールの画面を重要なキーとして作られていますよね。

エンドウ.:そうかもしれませんが、コンソールって、何も見えないブラックボックスをいじってるみたいじゃないですか。コンソールってレベルメーターの表示くらいであって、視覚的に音がないので、やりづらいんですよ。エンジニアさんはこれを使って操作しているのだから、すごいなぁ……と。

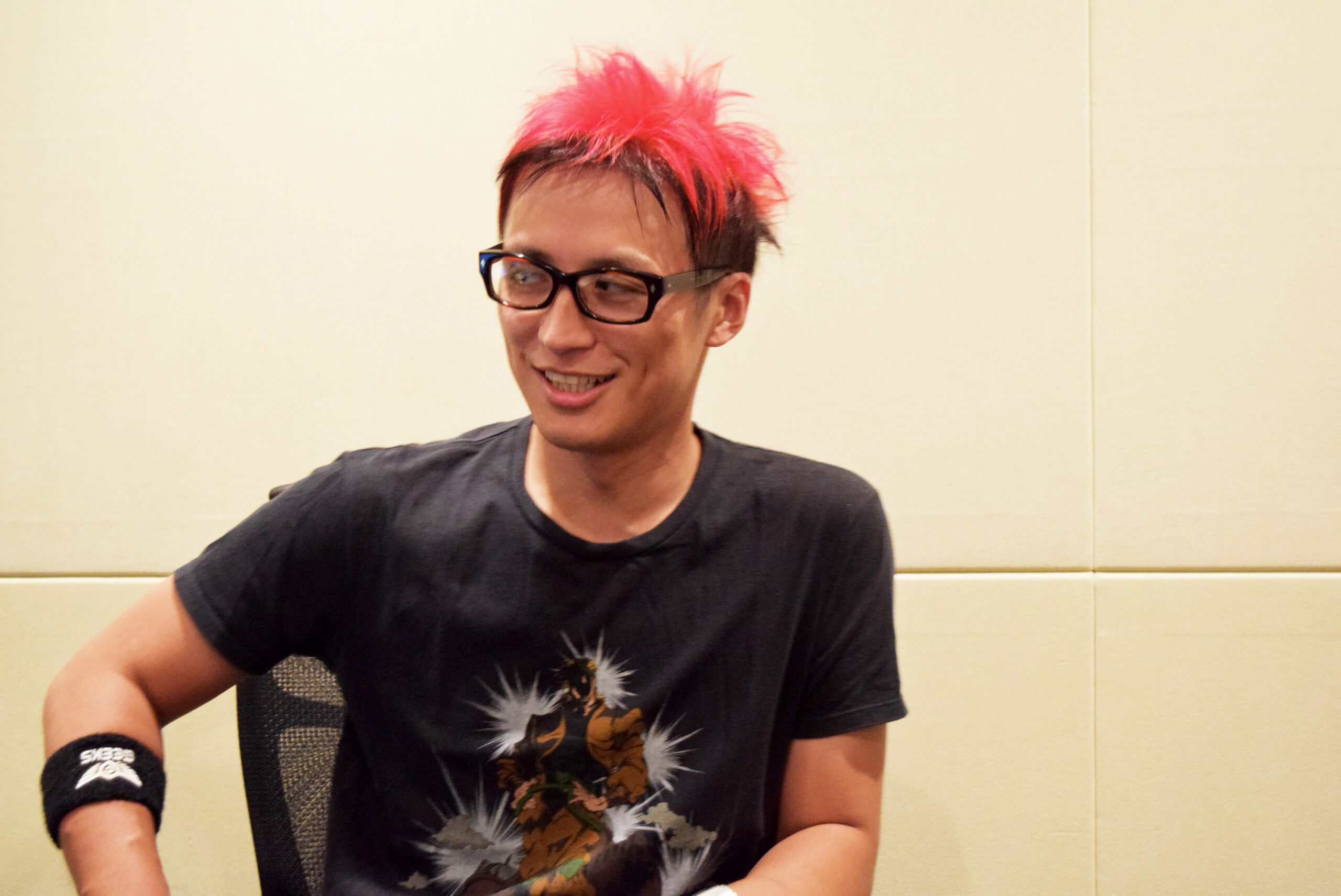

メロディー用にはフリーウェアのMagical 8bit Plugを使っている

--話をまた少し戻して、メロディーはどうやって入れていくんですか?

エンドウ.:これももちろんピアノロールで打ち込みで入れていくのですが、問題は音色でした。このメロディーは歌い手さんに必要なので、シンセメロで分かりやすく、また歪んでなくて、オケから分離してハッキリと聴こえることが重要です。いろいろ試してみたものの、結果的に行き着いたのがYMCKのYokemuraさんが開発したフリーウェアのMagical 8bit Plugです。これが結果的に一番いいんですよね。大変重宝しています。

いまは発売されていないNIのPro-53もシンセ音源としてよく使っている

--ほかのトラックはどうするのでしょう?

エンドウ.:やっぱり寂しいので、エレキギターを両脇に仮に入れるのですが、普段パンクバンドをやっているので、そことの切り分けという感じで楽曲提供の際はあまりギターを入れたくはないんですよ。だからいったん入れた後で、あとからほかの音源を盛り込んだ後にギターを抜いたりすることが多いですね。ほかのトラックは打ち込みがほとんどで、やっぱりKONTAKTは使うのですが、これも使う音色はそこそこ決まっていて、ハープとグロッケン、タンブラーベルなんかをマンネリのように使ってます。また、昔のNative Instruments製品にあったPro-53は今もよく使いますね。これもプリセット音色ですけどね。シンセでいうと、フリーウェアのSynth1もよく使っています。

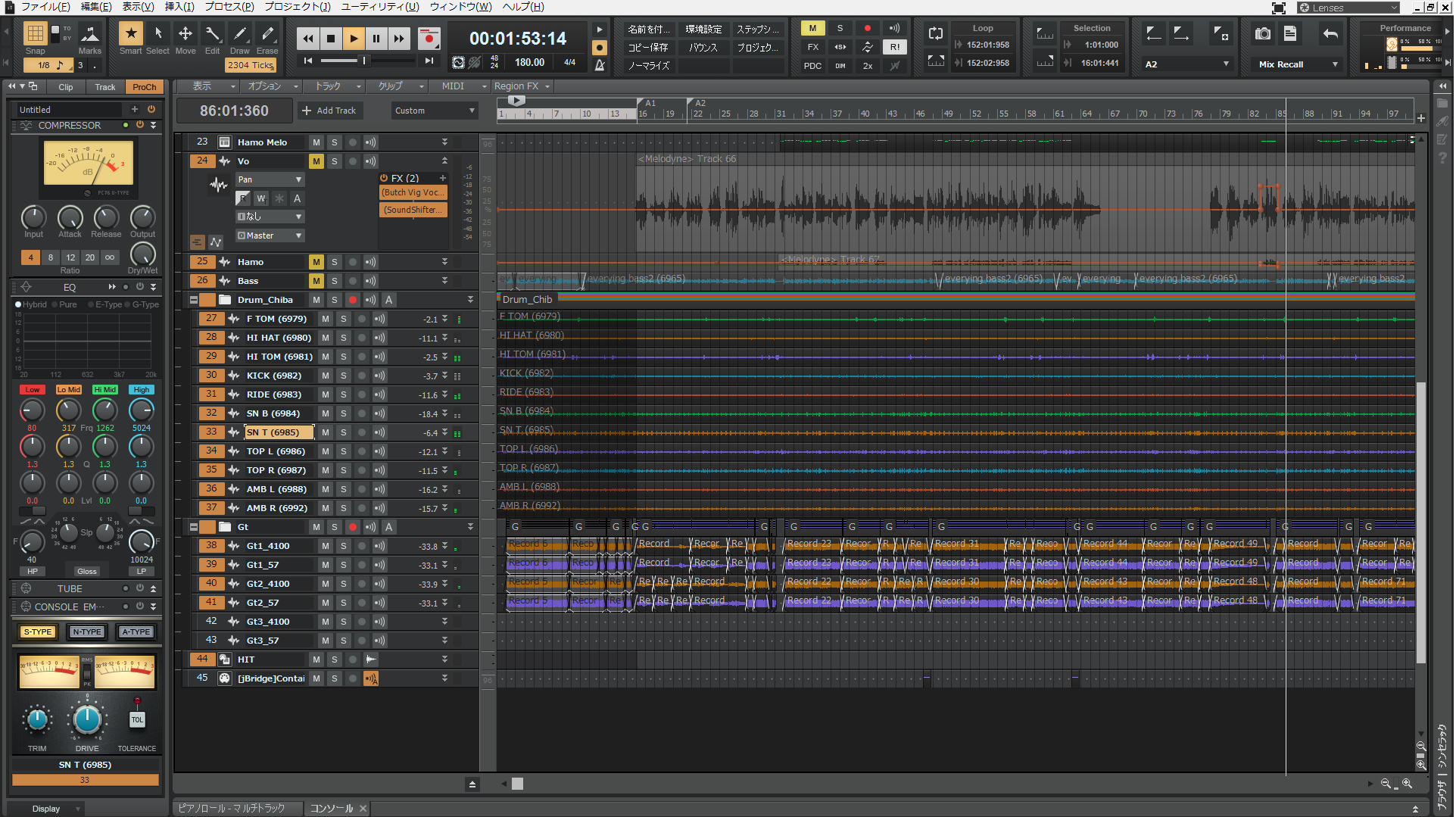

ストリングスやティンパニーにはUVIのOrchestral Suiteを活用

--Magical 8bit PlugだったりSynth1だったり、結構フリーウェアも活用しているんですね。ほかによく使う音源ってありますか?

エンドウ.:以前セールで$149で購入したUVIのOrchestral Suiteはストリングスとかがいっぱい入っているので便利に使ってますし、ティンパニーなんかもこれを使いますね。そのほかHALion Sonic 3が好きで、シンセのアルペジオ系の音色でキラキラとカワイイのがあったりして使いますよ。同じSteinbergだとGroove Agent 4も使ってますね。

--Cubaseは合わなかったけど、HALion SonicやGroove Agent4は使ってるって、何か面白い感じですね!ところで、エンドウ.さんのPCというのはどんなものを使っているのですか?

エンドウ.:今は自作PCを使ってます。やっぱりこれが圧倒的に使いやすいんですよ。まあ自作に切り替えたのは2010年ごろでそれまではCOMPAQとかVAIOとか拾ってきたノートPC(笑)とか……いろいろ使ってましたが、それ以降自作です。といっても、もう3年くらいそのままの環境なんですけどね。CPUはCore-i7の3770K、ここに16GBのメモリを搭載し、500GBのSSDをCドライブに設定し、あとは4TBとか2TBのHDDをたくさんの装着させています。ライブラリ類もすべてHDD内ですね。

--オーディオインターフェイスは、どうされているのですか?

エンドウ.:比較的最近までQUAD-CAPTUREを使っていたのですが、エンジニアさんから、「いい加減、いいものを使ってくれ、もっといい音で録れるはずだ」って言われて、RMEのFireface UCXを導入したんですよ。自分ではあんまりピンとこないのですが、ブラインドテスト的な意味も込めて、いくつかのオーディオインターフェイスで録音したものを送ったりするのですが、どのエンジニアさんもRMEで録ったものを「いい」っていうから、やっぱりそうなんでしょうね。ちなみに、最近出先で録音する場合はTASCAMのUS-2×2を使うケースが多いですね。

--エンドウ.さんのお話を伺っていると、ソフトや機材的に、誰もが簡単に入手できるもので、ヒット曲がどんどん生まれていることがわかり、とっても嬉しくなってきます。最後に最近の活動について教えてください。

エンドウ.:最近は月蝕會議での活動が増えています。メンバーはHysteric Blueの楠瀬タクヤ(Dr)、TRUSTRICKのBilly(Gt)、NIRGILISの岩田アッチュ(Key)、一番凄腕だけど正体不明の鳥男(Ba)、そしてギター兼リーダー・バンマスとして僕というメンバーです。トラックを作って誰かがメロを書いて、詩を書いたり、みんなでスタジオに入って、ゼロからあーだ、こーだと議論しながら一緒に作ったり、さまざまな作り方をしているので楽しいですよ。今もゲームの主題歌やアイドルの曲を作るなど、いろいろな仕事が目白押しです。コライトで作ることはみなさんやりはじめているけど、こういうコライトもあまりないので、いろいろな見せ方をしていこうと思っています。

--ありがとうございました。

【関連情報】

SONAR製品情報

エンドウ.さん公式サイト

月蝕會議公式サイト

GEEKS公式サイト

【価格チェック】

◎Amazon ⇒ SONAR Platinum

◎サウンドハウス ⇒ SONAR Platinum

◎Amazon ⇒ US-2×2

◎サウンドハウス ⇒ US-2×2

コメント

つっこんで使ったこと無いですが、SoundToysのLittleAnterBoyもおすすめかも

自分も声を変調させて女性(というより子供?)っぽくしています。

http://www.minet.jp/brand/soundtoys/little-alterboy/

昔、無償配布されていたらしいですが、年末なブラックフライデーとかなら半額かも

難しい設定は無いと思いますので、直接本国から購入するのも手です

あとにちゃんねるに該当スレがあります

結局、発声次第かな?ってのもありますが、しゃべりより歌の方が色々と誤魔化しやすいです。

https://mevius.2ch.net/test/read.cgi/internet/1479039684/

Pro Channelが素晴らしいというのは同感。あんなのは他のどのDAWにもないと思う。

QUAD-CAPTUREコスパいいけど録りの面ではそうでもないんですかね?

1日でも早く、新しいDAWを見つけられることを、祈ってます。