嵐やKAT-TUNなどのプロデューサー、ディレクター、A&Rとして活躍してきた後、2012年に自身の会社、ジェイアイ(現Amadeus Code)を立ち上げた井上純さん。起業してからは音楽制作事業とともにAI開発事業にずっと取り組んできて、Amadeus CodeはAI自動作曲という世界では数多くの実績を上げてきています。そのAmadeus Codeが富士通研究所とタッグを組む形でクリエイター向け音楽生成AIモデル、FUJIYAMA AI SOUNDを完成させたことが発表されるとともに、7月1日より、そのFUJIYAMA AI SOUNDを利用した、クリエイター向けの新サービスがスタートすることが発表されました。

この新サービスは、いわゆるAI自動作曲とは異なり、完成した音楽を提供するというのではなく、ドラムとベースが入っていない30秒の上モノ素材を提供するというもの。まさにSpliceなどのオンライン素材提供サービスが競合となるのですが、従来のサービスとの最大の違いは「素材が唯一無二のモノ」であって、自分が使う素材を他人が使うことが絶対にない、という点。FUJIYAMA AI SOUNDという音楽生成AIモデルを使って生成しているから実現できるものなのですが、実際どんなサービスであり、クリエイターにとってどんなメリットがあるのか、そしてどのようにして実現させたものなのかなど、Amadeus Codeの井上純さんにインタビューすることができたので、その内容について紹介していきましょう。

Amadeus Codeが富士通研究所とともに、音楽生成AIモデル、FUJIYAMA AI SOUNDを完成させ、それを利用したサービスがスタートする

日本のベンチャー、Amadeus Codeが富士通研究所と作り上げた音楽生成AI

井上さんについては、2016年に「自宅に1500万円のモニタースピーカー!? 音楽プロデューサーがPMCを必要とする理由」という記事でインタビューしたことがあったほか、2021年にAmadeus CodeとしてAI自動作曲サービスをスタートした時点でも「AI自動作曲機能でクリエイターを支援するサービス、Amadeus Codeがサービス開始」という記事でインタビューしたことがありました。

昨今はSuno AIやUdioなど、海外のAI自動作曲が大きな話題になっていますが、AI自動作曲サービスとしては、まさに草分け的存在といえるのが日本のベンチャー企業であるAmadeus Codeなのです。もちろん、時代の進化とともにAIの位置づけ、意味合いも大きく変化しており、ここ1、2年で大きく脚光を浴びている生成AIに対応するサービスが求められていた中、富士通研究所と共同でFUJIYAMA AI SOUNDなる音楽生成AIモデルが発表され、それを用いたサービスが7月1日からスタートするのです。これについて、井上さんに伺ってみました。

お話しを伺ったAmadeus Codeの井上純さん

「AIも楽器の一つ」—テクノロジーと音楽の新たな関係性

--Amadeus Codeが富士通研究所と組んで、サービスをスタートさせるという話には驚かされました。そうした経緯について少し教えてください。

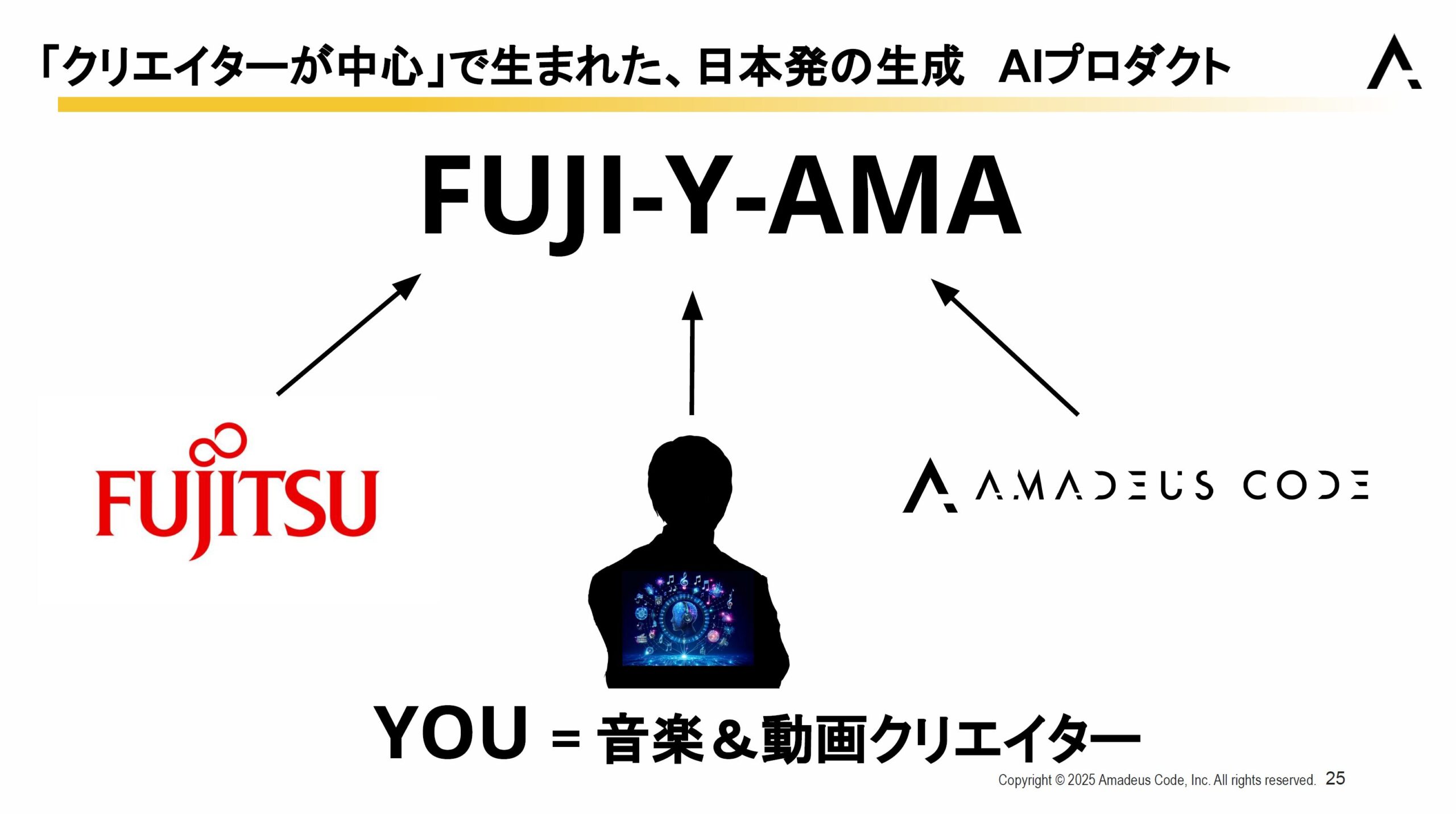

井上:Amadeus Codeとして、これまでAI自動作曲ということで、長年取り組んできました。しかし、昨今の生成AIという文脈の中で、当社の企業規模ではすべての開発を行うのは時間的にも難しいと考え、富士通研究所様にお声をかけさせていただき、世界中の研究所から社内公募で音楽に興味のある研究員の方々により開発チームを編成して2年の歳月をかけて今回の音楽生成AIモデル「FUJIYAMA AI SOUND」が完成したのです。「FUJI-Y-AMA」のFUJIは富士通、YはYouつまり音楽や動画のクリエイターを意味しており、AmaはAmadeus Codeという3つを掛け合わせた名称となっているのです。そして「AIも楽器の一つである」という位置づけで発表したのです。

Amadeus Codeと富士通研究所の協業でFUJI-Y-AMAが誕生

--AIも楽器とは、どういう意味なのでしょうか?

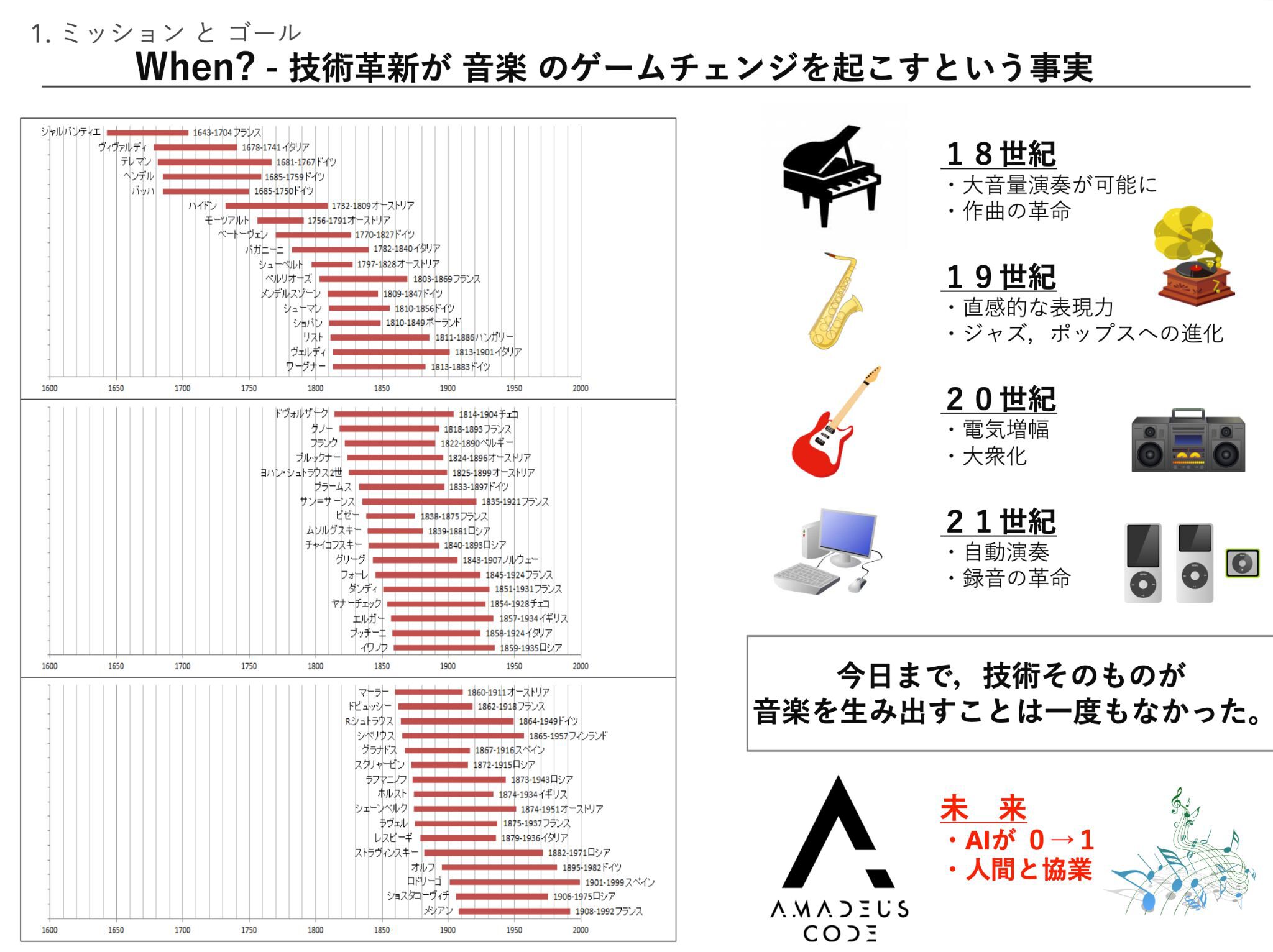

井上:これまで音楽は技術とともに歩んできたというのは間違いありません。18世紀にピアノなどが開発され、音楽が規格化されるとともに、大音量での演奏が可能になり、作曲に革命がおきました。19世紀にはトーマス・エジソンが蓄音機を発明し音楽を記録できるようになり、ここでも大きな革命がおこっています。さらに20世紀になるとアンプが登場し自由に音量のコントロールが可能になるとともに、ラジオやテレビが登場し、音楽の大衆化も進んでいきました。こうした技術進化の過程で、それに合わせて音楽の表現方法やジャンルもいろいろと変わってきました。さらにコンピュータやインターネットと組み合わさって、技術進化は加速度を付けてきています。でも、これまで音楽を作ってきたのは、そうした技術を利用した人間です。今日まで技術そのものが音楽を生み出すことはありませんでした。そういう意味で、AIが音楽すべてを作ってしまうのではなく、AIも楽器の一つ、ツールの一つとして位置付けるべきものなのだろう、と考えています。

技術進化とともに音楽も進化してきたが、技術そのものが音楽を生み出すわけではない

著作権の安全性を最優先—世界最大級5万曲の独自データセット

--海外ではSuno AIやUdioなど音楽を生成するAIが大きく注目されており、日本国内でもユーザーは増えてきています。これらとは違うのですか?

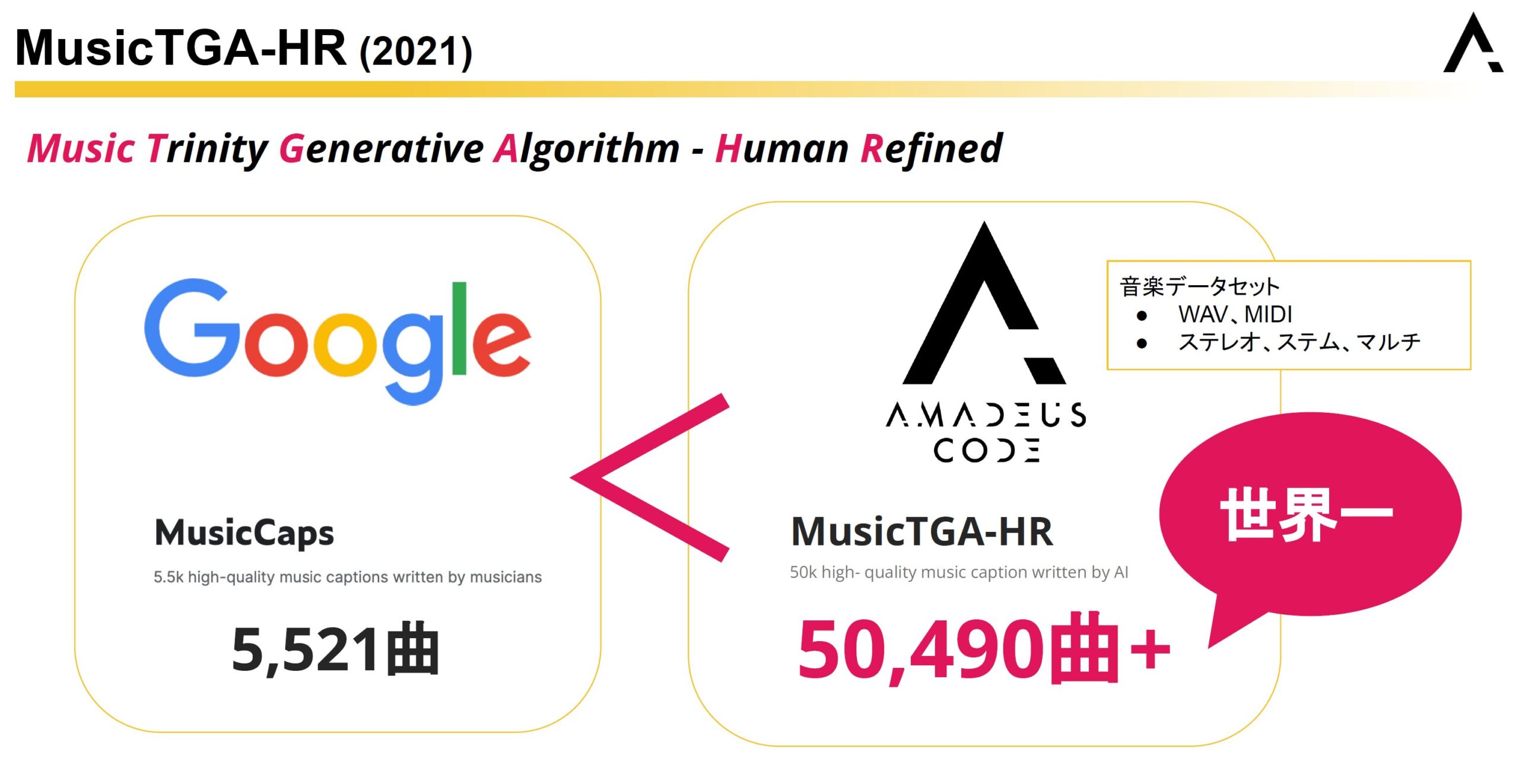

井上:いろいろな面で異なります。まずは著作権に関する点です。Suno AIなどは既存の多くの楽曲を学習データとして使っているため、米国において1000億円単位での訴訟になっているのはみなさんご存じのとおりです。また、曲に加え、アーティストの声も学習に使っているため、声に対する権利においても問題になっている状況です。そのため、個人が趣味のレベルで利用するのであれば大きな問題にはならないかもしれませんが、ビジネスで利用できるものではありません。それに対し、こちらは学習データ自体もすべて我々で作っており、その著作権もすべて持つ音楽データセットという意味では現在50,490曲と、世界最大のものとなっています。

MusicTGA-HRにより、世界最大のデータセットができている

--他社で、そうした音楽データセットを持って音楽生成AIに取り組んでいるところはないのですか?

井上:もちろん、ほかでも行っています。大きいところでいえばGoogleですね。GoogleはMusicCapsというものを展開していますが、ポップスが主であり、その数は現時点で5,521曲となっています。またつい先日、中国のAIでもクラシックに絞ったデータセットを使ったものがリリースされたところです。クラシックなのでパブリックドメインとなるわけですが、当然ジャンルもそうしたものになるわけです。それに対し、Amadeus CodeではMusicTGA-HR(Music Trinity Generative Algorithm – Human Refined)というシステムを開発しており、これによって50,490曲のデータセットを持っているのです。ここでは100名を超える契約デザイナーがおり、彼らが日々音楽を作り出しているので、その数も日々増えていっているのです。

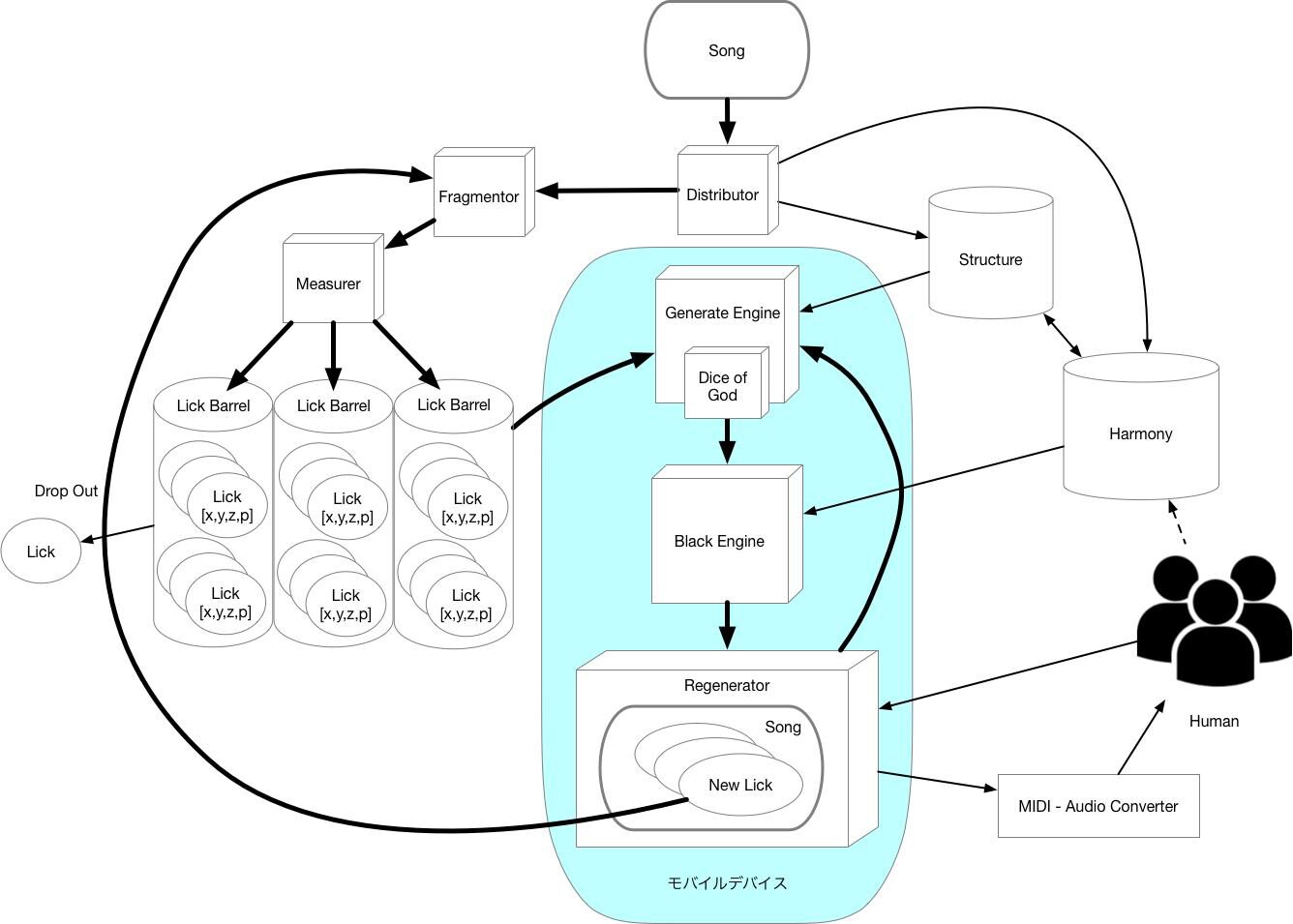

MusicTGAのシステム概念図

MusicTGA-HRシステムが実現する高品質な音楽生成の仕組み

--そこでは、人が音楽を作っているのですか?

井上:その通りです。ここでは当社が特許を持つ音楽の三位生成アルゴリズム「MusicTGA」の仕組みを使うことで、1曲制作する時間とコストをこれまでの1/10にできるようにしています。三位とは音楽の主要3要素、すなわちリズム、メロディー、ハーモニーです。このMusicTGAで効率化を図りながら、プロのデザイナーが入って、チェック・クオリティーコントロールを行うことで、商業的にも利用できる高品位な音楽を作ることができる、それがMusicTGA-HRなのです。またMusicTGA-HRでは綿密なテキストメタデータを人が付けているというのも大きなポイントとなっています。このことがAI開発の非常に重要な要素になっているのも事実であり、これも人がタグ付けしているからこそ、高いクオリティーの音楽データセットになっているのです。このMusicTGA-HRは、当社の音楽データ配信プラットフォームであるEvoke Musicで利用しているのはもちろん、TikTok様の法人用BGMライブラリで活用していただいたり、Roland様の配信用ミキサーであるBRIDGE CASTのBGM機能としても採用していただいています。

--BRIDGE CASTに関しては以前「Rolandのゲーミングミキサー、BRIDGE CASTに著作権フリーのBGM活用サービス、BGM CAST搭載」という記事で紹介したこともありました。これがMusicTGA-HRだったんですね。

井上:AI時代は著作権の安全性が最重要だと考えています。著作権侵害はグローバルに違法行為であり、クリエイターの権利保護が不可欠です。逆にクリエイターの権利を尊重したビジネスモデルにより、持続可能な成長を実現できるはずだと考えています。今回そのMusicTGA-HRを音楽データセットとして利用する形で、富士通様とともに、FUJIYAMA AI SOUNDを開発しました。これによってクリエイターの創造性をインスパイアする音源を無限に生成することを可能にしているのです。

クリエイターの創造性を刺激する素材提供型

--Suno AIなどの場合は、2ミックスされた音楽の完成形が生成されますよね。FUJIYAMA AI SOUNDでは、そうではないのですか?

井上:はい。これまで見てきたなか、完成したものは音楽クリエイターには不要であり、ニーズはありませんでした。そうではなく、音楽クリエイターにとって利用しやすく、かつクリエイティビティを刺激する素材を作っていこう、という発想で、30秒の音楽素材を作り出しています。実はこの素材にはドラムもベースも入っておらず、上モノになっているというのもユニークな点です。実は、シンバルやスネアなどはコンピュータから見るとノイズに聴こえてしまい、学習しずらいものだったというのも一つの背景にあります。またベースも扱いが難しく計算に非常に時間がかかることから、これらを除外しているのです。一方で、生成したオーディオを別のAIを用いてMIDIデータ化もしているので、クリエイターにとっては便利に活用できると思います。

| 観点 | FUJIYAMA AI SOUND | Suno AI Music |

| 対象ユーザー | プロ・セミプロの音楽 / 動画クリエイター | 一般ユーザー / SNS向け楽曲投稿層 |

| 出力内容 | ドラム・ベースなし、アレンジ前提の素材 (AIサンプル) | ボーカル有 / 無の完パケ楽曲 (最大4分) |

| 著作権・ユニーク性 | 1曲1ダウンロード制で“オンリーワン”を保証 | 著作権保護された楽曲を学習(※)しているため、似通った曲が生成され、誰かと被る可能性あり |

--具体的なサービスとしては、どのような形態になるのでしょうか?

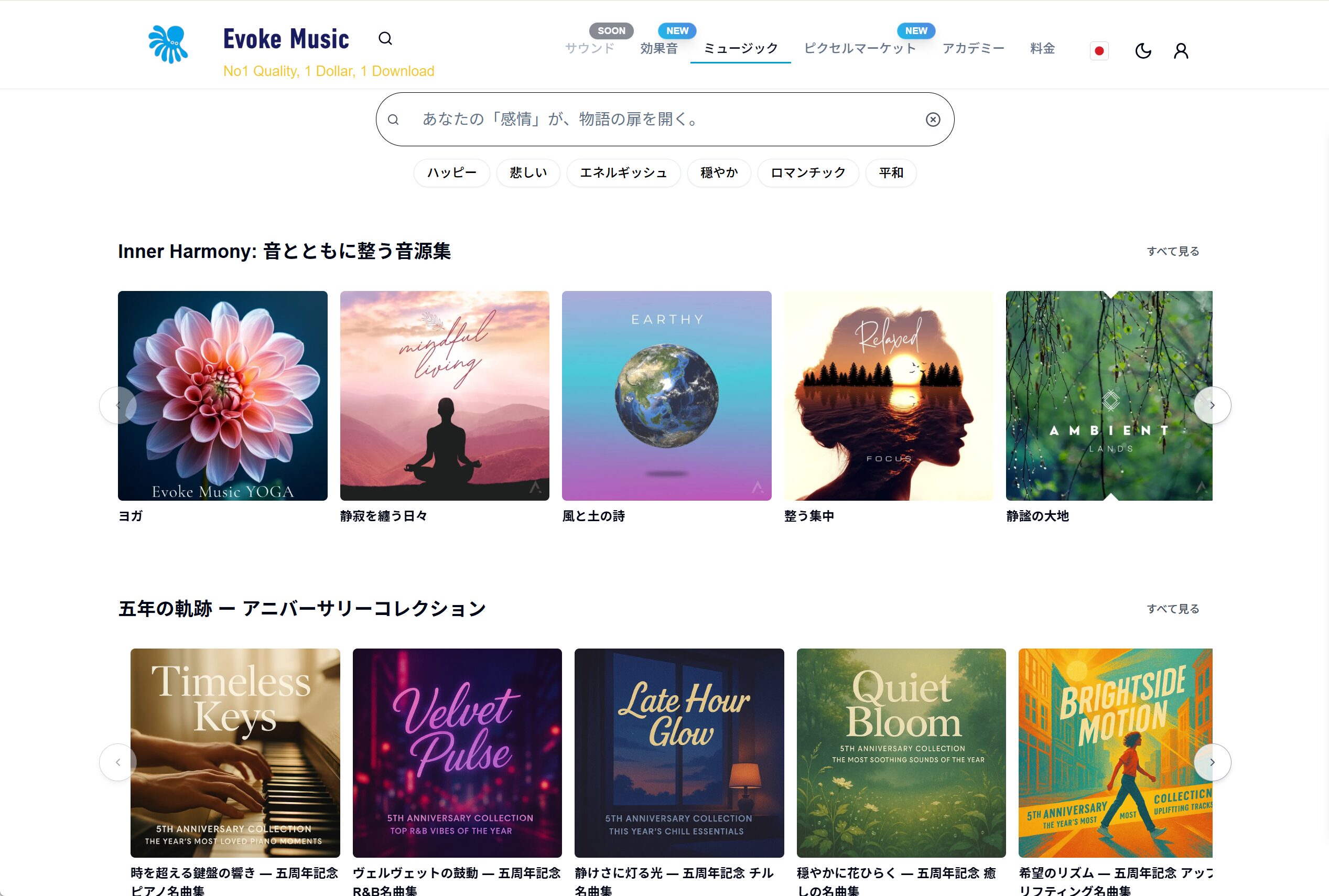

井上:FUJIYAMA AI SOUNDは、今後さまざまな形で提供していく予定ではありますが、まずは当社のクリエイター向けのサブスクサービスであるEvoke Musicで6月上旬からβ版をローンチし、7月1日から製品版リリースの予定です。Evoke Musicはいくつかのプランがありますが、月額1,040円のロイヤルメンバーが利用できるSOUNDというサービスとしてFUJIYAMA AI SOUNDで生成した30秒の素材を提供し、1ダウンロード1ドルという価格で販売する形になります。

Amadeus Codeが運営する音楽素材ダウンロードサイト、Evoke Music

1曲1ダウンロード制のオンリーワンを保証する

--そのような素材のライブラリになるという意味ではSpliceとも近い感じですよね?

井上:そうですね。Spliceが最大の競合といえるかもしれません。ただ、Spliceなど、他の素材提供サービスとの最大の違いは、1曲1ダウンロード制で「オンリーワン」を保証するという点にあります。従来の素材だと、ある意味早いもの勝ちでもあり、出来上がった曲をきけば「あぁ、あのサンプルを使ったわけね」となります。それに対し、こちらは1:1なので、絶対に他の人が使うことはない。ここが大きな違いでもあります。

| 観点 | FUJIYAMA AI SOUND | Splice |

| 著作権・ユニーク性 | 1曲1ダウンロード制で“オンリーワン”を保証 | DAWでの編集・再アレンジ前提 |

--ユーザーは、その素材を事前に試聴することはできるのですか?

井上:はい、もちろんです。試聴するところまでは、Evoke Musicのメンバーであれば、だれでも可能です。しかし、誰かが購入すると、リストからは消えて、試聴も購入もできなくなる形なので、一期一会のオンリーワンなのです。

--ということは、リアルタイムでFUJIYAMA AI SOUNDが生成するというわけではないんですね。

井上:その通りです。その場で生成するのではなく、生成されたものを当社サイドで人間がフィルタリングし、使えるものを商品として並べる形です。生成されたもののうち7割程度は、商業ベースの耳で聴いて十分使えるものとなっていますが、3割程度は音質的だったり、音色的な面で使えないものがあるため、そこをプロが判断していくわけです。そのため、当初は1日100点くらい、1か月で3,000点くらいを並べていく形で、徐々に増やしていきたいと考えています。行く行くはリアルタイム生成をしていきたいと考えていますが、それには超えなくてはならない壁がいくつもあるため、すぐというわけにはいかなそうです。

--国内だけでなく、世界的に見てもユニークなサービスとなりそうですね。

井上:はい、海外展開も視野に進めていきたいと考えています。まずは、ぜひ日本のクリエイターのみなさんに、このオンリーワンの素材を活用していただければと思っています。

--ぜひ、今後の展開に期待しています。ありがとうございました。

【関連情報】

Amadeus Codeサイト

Evoke Musicサイト

コメント