AKAI Professionalから、スタンドアローン型MPC、5年ぶりの最新モデルとなるMPC Live III(268,000円税込)が、本日10月3日に発表され、同時に発売が開始されました。多くのビートメイカーやプロデューサから支持されてきたMPC Live IIの後継機種という位置づけですが、その内容は大幅な機能強化が図られています。

CPUの処理速度は約4倍に向上し、内蔵RAMは8GB、ストレージは128GBへとスペックアップ。さらに、パッドをたたく位置によってサウンドを変化させられる、新しい表現力を可能にする「MPCeパッド」も搭載されました。物理ボタンの追加による操作性の向上や、PCとの連携機能の強化、DAWのような編集画面のソングアレンジ画面やAbleton liveのセッションビューのようなクリップローンチ機能が追加されるなど、単体でこれまで以上に快適に楽曲を作り上げることができるようになっているので、実際にどんな仕様になっているのか、その概要を紹介していきましょう。

新しい表現を生み出す、MPCeパッド

今回発売されたMPC Liveの最新作、MPC Live IIIの最大の特徴の一つといえるのが、新開発された「MPCeパッド」の搭載。物理的な側面から見ると、パッド自体のサイズが従来モデルよりわずかに大きくなり、パッド間の間隔は狭く、そして高さは若干低く再設計されています。

実際に操作してみると、MPC LIVE IIよりも押した際の感覚がよく、パッドが大きいことでたたき損じが減り、間隔が狭くなったことで指の移動距離が短縮され、よりスピーディな演奏が可能になっているなど、最も重要ともいえる演奏性の向上を実感できます。シンプルに楽器としての基本性能が着実に進化していることを感じますね。

そんなMPCeパッドですが、さらに内部に3Dセンシング技術を搭載しており、パッドのどの位置を、どのくらいの強さでたたいたのか、あるいはパッド上で指がどの位置にあるのかを、X軸、Y軸、そして圧力(Z軸)で精密に検知しています。これにより、従来のベロシティとプレッシャーにしか反応しなかったパッドとは異なる、二つの新しい演奏機能が利用可能になりました。

その一つが「アーティキュレーション」機能です。これは、一つのパッド面を4つのエリアに分割し、それぞれに異なるサウンドや奏法、エフェクトなどを割り当てられるというもの。たとえば、ドラム音源において、ある一点をたたけばスネアのセンターヒット、別の箇所にはたたけばリムショットやゴーストノートのような表現になったりと、たたき分けを一つのパッドで完結できるようになりました。新たな技術なので慣れは必要そうですが、使いこなせれば、ほかの機材では表現できない演奏をすることができそうです。ある意味これまで16個だったパッドが、4倍の64個になったような感覚で、それだけの解像度で音を鳴らせるというわけですね。

続いてもう一つの機能が、このパッドをXYコントローラーとして利用する「モジュレーション」機能です。パッド上をアフタータッチのように押しながらなぞると、そのX軸とY軸の動きがリアルタイムで画面上に表示され、フィルターのカットオフとレゾナンスといった複数のパラメーターを同時に、かつ滑らかにコントロールできます。これは単に4つのエリアを切り替えるアーティキュレーション機能とは異なり、パッド面全体を一つの連続したコントローラとして利用するものとなっています。これにより、サウンドに有機的な変化を与えたり、パフォーマンスにダイナミックな変化を加えたりと、専用のコントローラを必要としていた音作りが、演奏の流れを止めることなく実現できるようになりました。

CPUの処理速度は約4倍に向上するなど、スペックが大幅強化

さて、冒頭にも少し書きましたが、MPC Live IIIの内部仕様についても、簡単に見ていきましょう。内蔵RAMは、前モデルMPC Live IIの2GBから4倍となる8GBへ増強されました。RAM容量の増加は、同時に扱えるサンプルの量や長さに直結し、より多くのサンプルをメモリー上に読み込んでおけるため、キットの切り替えや長いオーディオファイルの扱いがスムーズになるほか、複数のプラグインやインストゥルメントを同時に立ち上げても、パフォーマンスが低下しにくくなりました。

また本体の内蔵ストレージも、MPC Live IIの16GBから128GBへと、8倍に大容量化されています。OSやプリセット音源が占める領域を考慮しても、ユーザーが自由に使える領域が大幅に増えたことで、多くのプロジェクトファイルや大容量のサンプルライブラリを本体内に保存しておくことが可能。もちろん、これまで通り背面のドライブベイに2.5インチSATAドライブを増設したり、SDカードスロットやUSB-A端子に外部メディアを接続してプロジェクトの受け渡しを行ったりと、柔軟なストレージ管理を行うことができますよ。

ステップシーケンサ専用の16個のボタン、タッチストリップコントローラなどを新搭載

またMPCeパッドの搭載以外にも、物理ボタンが多数追加されており、7インチのタッチディスプレイの下側には新たに機能へのショートカットボタンが追加されました。これにより、これまでタッチスクリーンでメニュー階層をたどる必要があった操作を、ボタン一つで直接呼び出せるようになりました。

また本体の上側には横一列に配置されたステップシーケンサ専用の16個のボタンが搭載されました。これらを使うことで、キック、スネアといった各パートを選び、対応するステップボタンを押すだけで、視覚的かつ直感的にパターンを打ち込んでいくことが可能になりました。これまでもステップシーケンサは搭載されていましたが、新たにステップシーケンサ用のボタンが配置されたことで、リアルタイムでのパッド演奏とステップ入力。この二つの入力方法をスムーズに行き来できるようになったことで、ビートメイクの自由度が上がりました。

またパッドの左側には、MPC STUDIOやMPC Key 61に搭載されていたタッチストリップコントローラも、Liveシリーズとしては初めて採用されました。このコントローラーでは、ノートリピート、ピッチベンド、モジュレーションなど、さまざまな機能を割り当てることが可能となっています。

ちなみにボタンやタッチストリップコントローラなどが追加されたため、筐体サイズは若干大きくなっています。MPC Live IIの大きさが約412 x 244 x 46mm(W x D x H)、MPC Live IIIが435.9 x 256.0 x 67.1mm(W x D x H)というサイズ感になりました。

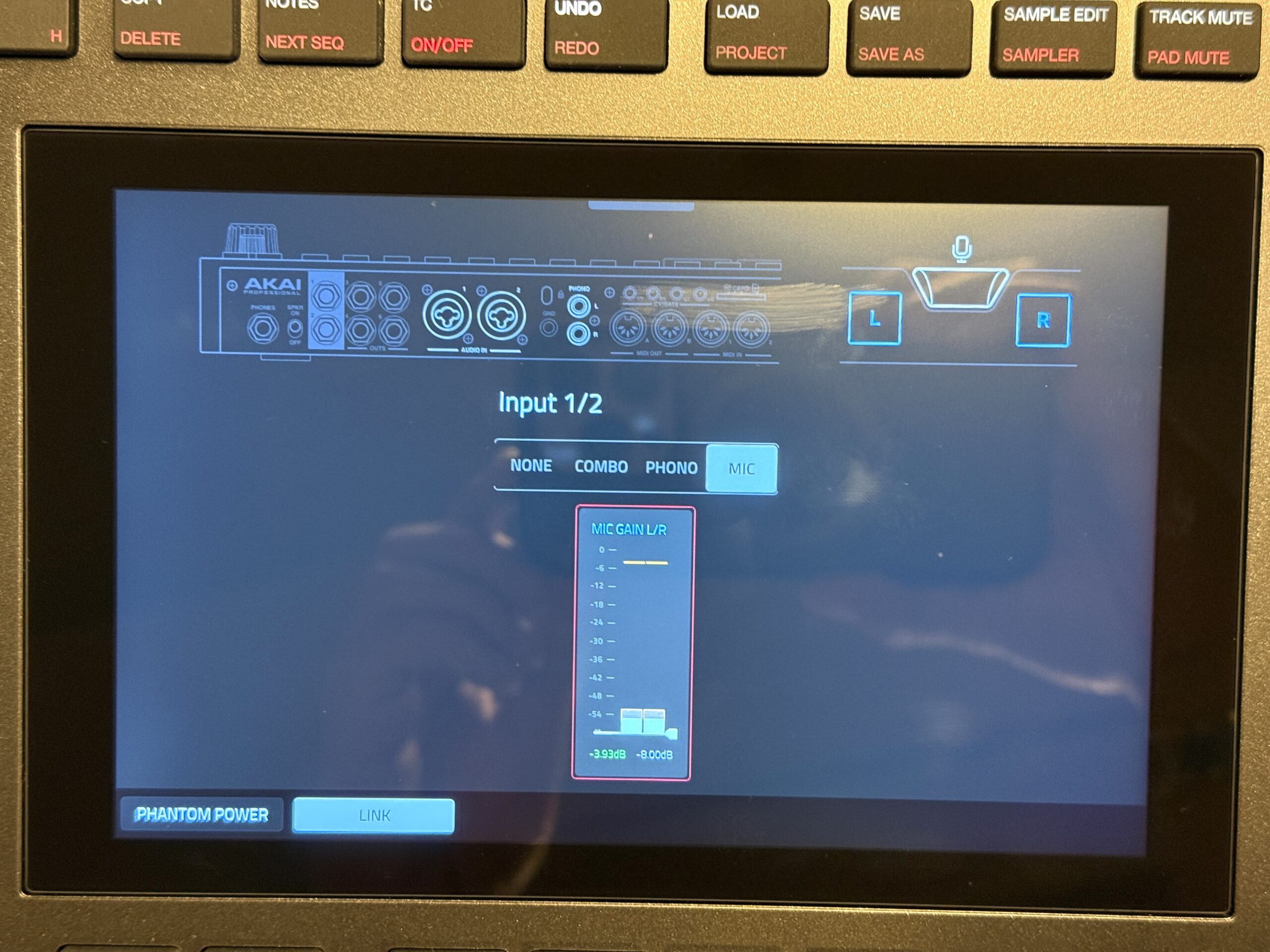

端子類のアップデート、すぐに音を取り込める内蔵マイク

MPC Live IIIでは、リアパネルもアップデートされ、これまでフォン端子だった入力がファンタム電源供給可能なマイクプリアンプを搭載したXLR/TRSコンボジャック2系統になりました。後述しますが、本体に搭載されたマイク以外にも、ダイナミックマイクやコンデンサマイクの接続を簡単に行えるようになりました。もちろん、これまでと同様にライン入力も可能です。その隣には、前モデルから引き続きターンテーブルを直接接続できるRCA端子、出力はメインアウトに加え、4系統のTRSライン出力の合計6つの出力を備えています。

またほかにも4系統のCV/Gate出力、標準5ピンのMIDI入力と出力がそれぞれ2系統ずつ、SDカードスロット、USB-Aポートが2つ、PHONE端子、電源ボタン、電源入力端子、内蔵スピーカーのオン/オフスイッチなどが、MPC Live IIから継承されています。変更点でいうと、LANケーブルを接続するLINK端子が廃止され、USB-B端子がUSB-C端子になりました。ちなみに、搭載されているUSB端子を使えば、PCとの接続のみならず、オーディオインターフェイスを接続して、入出力を増やしたり、MIDIキーボードを接続したりすることが可能となっています。

これらの豊富な物理端子に加え、本体上部には新たに前述の通りコンデンサマイクが内蔵されました。ふと思いついたメロディやアイデアをその場で録音したり、ボーカルをレコーディングしたり、身の回りの音をサンプリングソースとして取り込んだり、より手軽に外部の音を取り込めるようになりました。内蔵マイクの信号は、モノラルでもステレオでも、どちらでも取り込めるようになっています。

また高音質の内蔵ステレオスピーカーと内蔵バッテリーによる駆動という特徴も健在であり、このほかWi-FiとBluetoothも内蔵しており、Wi-Fi経由でコンテンツやアップデートをダウンロードしたり、Ableton Linkで対応機器と同期したり、Bluetooth MIDIキーボードをワイヤレスで接続したりと、現代的な制作スタイルに幅広く対応しています。そして、本体にファンが搭載されたので、ちょっとしたアップデートですが、本体の熱がこもりにくい設計となりました。

クリップマトリックスとソングアレンジ画面が搭載

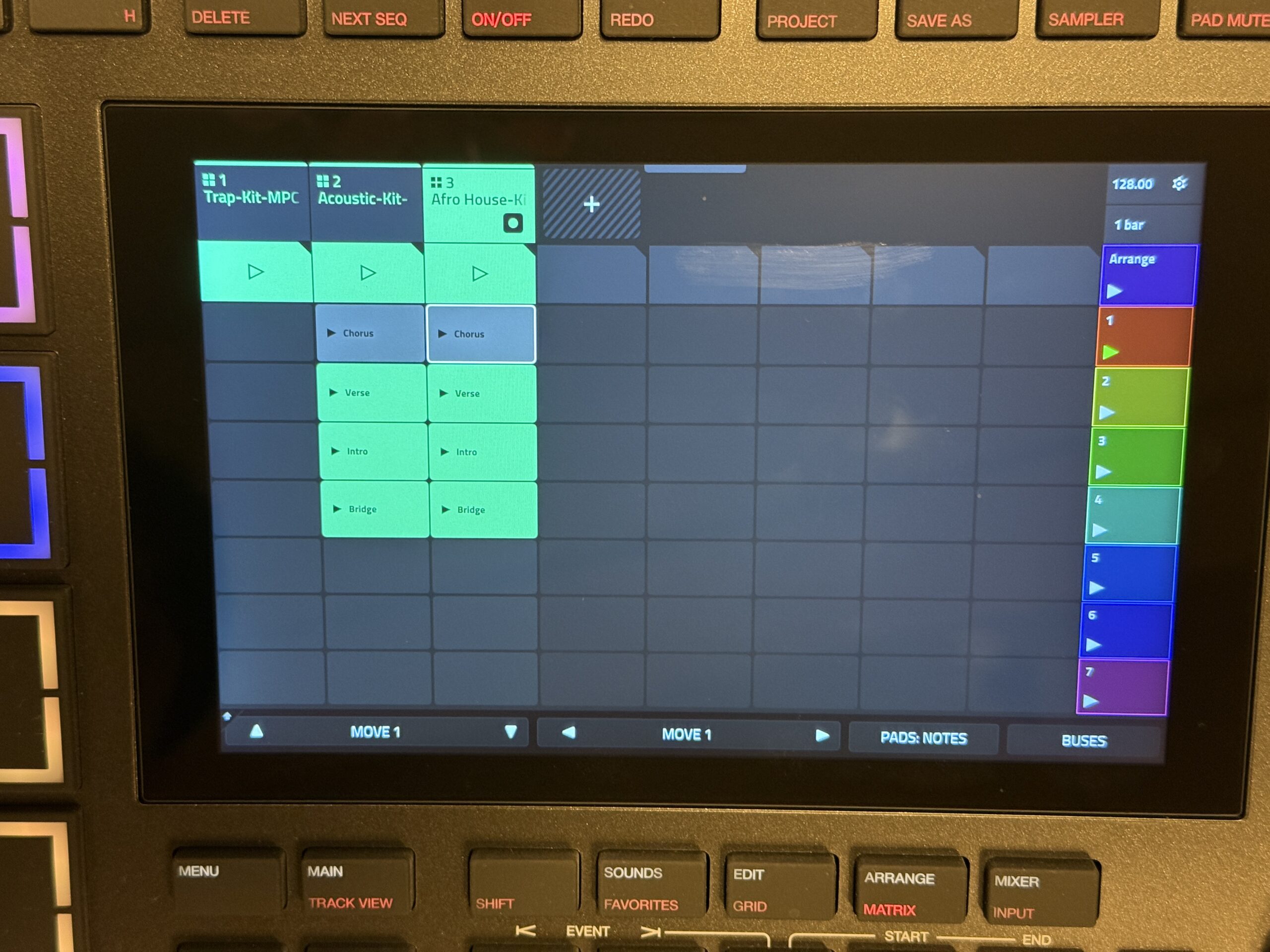

冒頭にも書いたように、DAWのように時間軸に沿ってオーディオやMIDIクリップを自由に配置できる、リニアなタイムラインを持つ「ソングアレンジ画面」が搭載されました。これにより、パターンの繰り返しだけでは難しかった曲の展開に合わせた細かなアレンジや、長尺オーディオのレコーディングが、DAWと同様の感覚で直感的に行うことが可能になりました。

さらに、Ableton Liveのセッションビューのような使い方ができる「クリップローンチ機能」も新搭載されています。これにより、作成したシーケンスやループをクリップとして登録し、リアルタイムにトリガーすることで、即興的に楽曲の構成を組み立てていくことができます。ライブパフォーマンスはもちろん、スタジオでの作曲段階においても、さまざまなアイデアを試しながら曲の全体像を練り上げていく上で便利な機能となっています。

これらの機能により、パターンの作成から楽曲の展開、そして最終的なアレンジとミックスダウンまで、その全工程をMPC Live III一台で完結させることが、これまで以上にスムーズに行えるようになりました。MPC自体がサンプラー、シーケンサー、パッドコントローラを統合した楽器であったわけですが、そこにDAWの主要な機能も搭載されたというわけですね。ちなみに、クリップマトリックスとシーケンス機能はMPC Live IIのファームウェアアップデートでも使えるようになるみたいです。MPC Live IIをお持ちの方は、ぜひ現在のバージョンを確認してみてくださいね。

PCとの連携

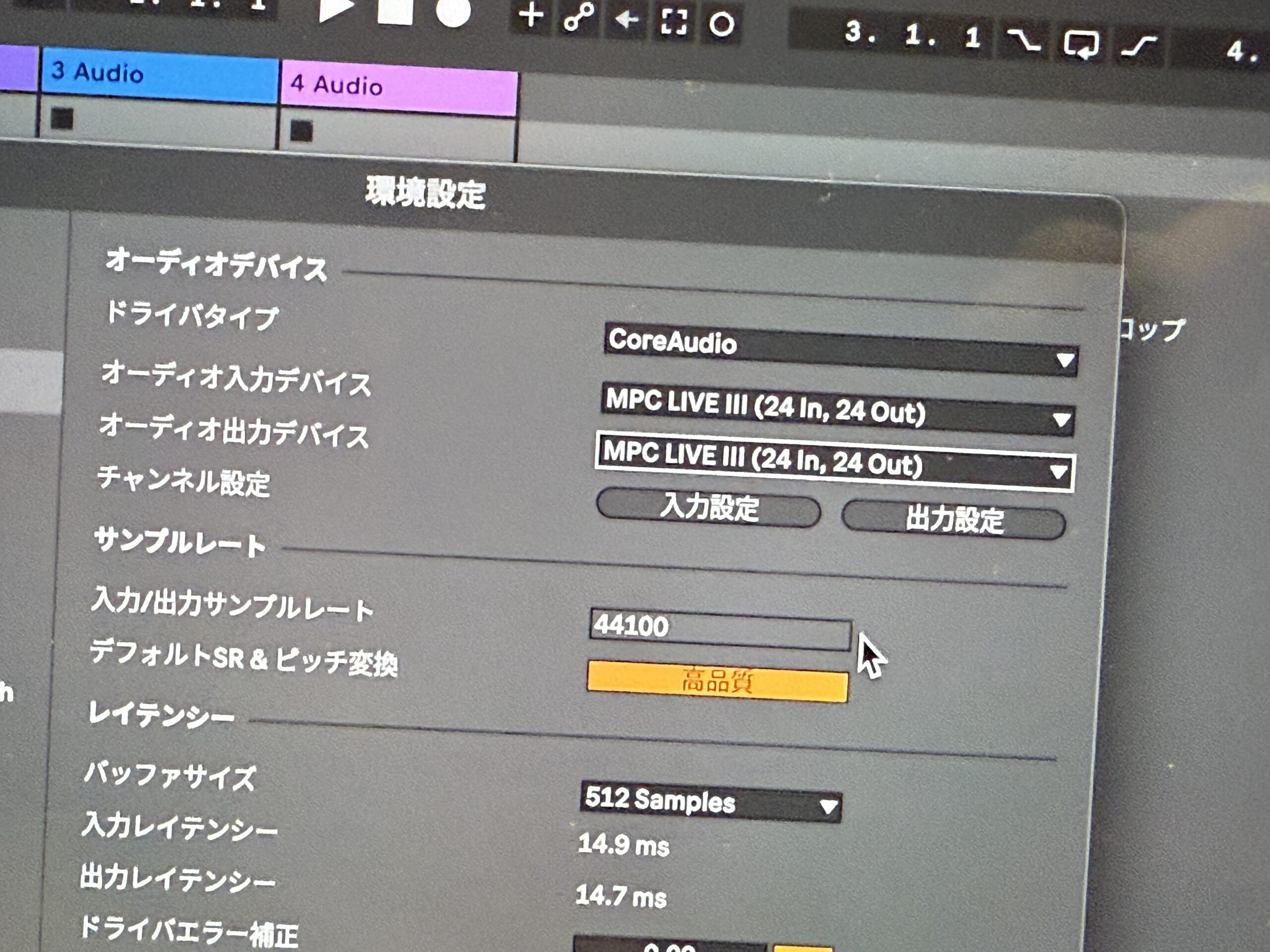

そんなMPC Live IIIは、PCがなくても単体で楽曲制作を行うことが可能ですが、PCベースの制作環境との連携機能も進化しています。従来モデルでは、PCと連携する際は専用の「コントローラーモード」に切り替える必要がありましたが、MPC Live IIIではその必要はなく、リアパネルにあるUSB-CケーブルでPCと接続するだけで、特別な設定を行うことなく連携させることが可能となりました。コントローラーモードの選択自体は残っているので、主にPCと連携させている方は、コントローラーモード状態をキープすることもできますよ。

またオーディオインターフェイスとしてMPC Live IIIを使う場合は、24in/24outとして扱うことが可能。本体に搭載されたコンボジャックにマイクを接続したり、内蔵されたマイクを使って、PCで起動したDAWに取り込んだり、アウトプットにモニタースピーカーを繋いだりと、一般的なオーディオインターフェイスとして使うこともできるようになっています。逆にDAW上の音をMPC Live IIIに取り込んだりもでき、PCを組み合わせた音楽制作環境の中心機材として、MPC Live IIIを利用することが可能です。

以上、AKAI Professionalの新製品、MPC Live IIIについて紹介しました。前モデルから大幅に向上した内部スペック、MPCeパッドによる新しい演奏表現、制作効率を追求したユーザーインターフェイスと、あらゆるポイントが進化していましたね。単なるサンプラーやビートメイクマシンという枠に収まらず、楽曲制作のアイデア出しからアレンジ、ミックスダウンまで、すべての工程を一台でこなせる機材となっているので、スタンドアローンでの制作環境を追求したい方はもちろん、PCベースの制作環境にハードウェアならではの操作性やパフォーマンス機能を取り入れたい方も、ぜひ楽器店などでその実力を試してみてはいかがでしょうか?

【関連情報】

MPC Live III 製品情報

【価格チェック&購入】

◎Rock oN ⇒ MPC Live III

◎宮地楽器 ⇒ MPC Live III

◎オタイレコード ⇒ MPC Live III

◎Amazon ⇒ MPC Live III

◎サウンドハウス ⇒ MPC Live III

コメント