RolandがTR-808、TR-909の後継となる新たなフラグシップのリズムマシン、TR-1000を発表しました。税込みの実売想定価格は330,000円、発売は2025年10月11日を予定をしています。このTR-1000にはTR-808およびTR-909に搭載されていたアナログ回路の中から厳選した16の音源回路を、現在のコンポーネントを利用して忠実にアナログ回路のままに再現。デジタルでは不可能といわれるあの重低音を実現可能としているのです。しかも、TR-808やTR-909にはなかったアナログパラメータを搭載することによって、さらに進化したアナログ回路になっているのも大きなポイントです。

もちろんTR-1000は、昔のTR-808、TR-909を単に復活させたというだけではありません。Rolandの最新技術であるACB(Analog Circuit Behavior)技術による音源、周波数変調を用いたFMパーカッション、バーチャル・アナログ波形、さらにはPCMによるサンプリング音源も搭載すると同時に、ドラムに必要なエフェクトを搭載するなど、まさにTRのフラグシップマシンとして、すべてを詰め込んだスーパーマシンとなっているのです。もちろん各信号のパラ出し、MIDI-SYNC、さらにはDIN-SYNCにも対応する徹底さです。さらに、現代のドラムマシンですから、コンピュータとの接続性という面でも完璧なものに仕上がっています。USB-Cを通じてMacやWindowsに接続することで、MIDIおよびオーディオのすべてのやりとりが可能であり、DAWとの同期、エフェクトの融合、各信号のパラ出力……などなど考えられる機能はすべて搭載しているといって間違いないと思います。そのTR-1000の試作機を試してみたので、紹介していきましょう。

TR-808やTR-909の中古市場が高騰する中、模索された後継アナログ機

40年以上前に販売完了になったRolandのTR-808やTR-909は、現在も音楽制作シーン、ライブシーンにおいて重要な電子楽器として位置づけられており、昨今、その中古取引価格は大きく上昇。その状態にもよりますが、しっかり動作する機材であれば100万円超は当たり前…といった感じでやり取りされているようです。

もちろん、その状況をRolandも指をくわえて眺めていた……というわけではありません。ACBという技術を作り上げ、社内に残る回路図やノウハウを元に、TR-808やTR-909などをデジタルで忠実に再現したうえで、AIRAシリーズのTR-8SやRoland BoutiqueシリーズのTR-08、また最近ではAIRA CompactのT-8といった製品をリリースしているのはご存じのとおりです。

現存するTR-808やTR-909と違って、個体差はなく、40年以上前の発売当時の音を確実に再現することができるし、追加されたパラメーターを利用することで、個体差が生じやすかったアナログ・サウンドの音色を、自分好みに調整することも可能で、何より手ごろな価格で安定した機材が入手でき、しかもMIDIやUSBを使って、DAWなどと連携できるというメリットもあります。

ただ、本家Rolandがこうした機材を出したにも関わらず、40年以上前の実機が高値で取引され、現場で使われているのには理由もあります。いくらACBでシミュレーションしても、アナログじゃないと再現できない部分があるからです。とくに20Hzを下回る低音というより激しい振動は、D/Aでは表現することが難しく、これを求めて古い機材を使っている人も多いようです。

そうした中、Rolandが打ち出したのは、新たなアナログのドラムマシンを製品化する、という手段。巷にはTR-808やTR-909を模倣して作ったアナログ機器があるのも事実ですが、それらを遥かに超える最新のフラグシップのドラムマシンを開発する、という手段だったのです。

究極のサウンド・エンジン:約40年ぶりのアナログ復活

真のアナログ回路の復活

TR-1000の最大の特徴は、約40年ぶりとなるリアルアナログ音源を搭載したことです。TR-909以来となるこの挑戦では、TR-808とTR-909から厳選した16の回路をオリジナルの設計に基づきながら、入念なエンジニアリングと厳選した現代のコンポーネントで忠実に再現している、とのこと

開発チームは実機から回路を分析し、なぜかネットで勝手に広まってしまっているTR-808などの

重要なのは、単なる復刻版ではないということです。TR-808では不可能だったパラメーターをアナログ回路で操作できるようになっており、例えばキックドラムにはもともとなかった「チューン」パラメーターが追加され、音程調整が可能になっています。またクラップには「クラップサイズ」や「テイル」といった、オリジナルにはなかったパラメーターが追加されているとのことです。

アナログならではの特性

アナログ回路の特徴として、電源立ち上げ時と時間が経った時で音が微妙に異なったり、連打したときの挙動が1個1個微妙に違うという特性があります。TR-1000においても、アナログ回路部分に関しては同様です。アナログの発音のオシレーターは回路が1個だけしかないため、連打することによってその時々で、出力していた周波数や回路の挙動が重なった時の「暴れ方」もリアルアナログ回路だからこその魅力です。

さらに特筆すべきは、キック、スネア、ハイハット……と各音源ごとにパラ出力するためのインディビジュアル出力を搭載していること。さらにそのインディビジュアル出力でアナログサウンドを出力する際、フェーダーがアナログのVCA(Voltage Controlled Amplifier)フェーダーに変わることです。アナログで出力したいという要求に応えるため、専用のVCA回路まで搭載するという徹底ぶりです。

同じ音源を2つは使えない制限

TR-1000は非常にフレキシブルな設計になっており、通常は左からキック、スネア、ロータム、ハイタム……とアサインされていますが、その順番などは自由に変えられるし、極端な話、キックを4つ並べる…といったことも可能です。

ただしアナログ回路の物理的な制限として、808のキックをアサインした場合、他のトラックに同じ808のアナログキックはアサインできません。これはリアルアナログの仕組み上当然のことですが、例えばスネアのトラックに909のアナログキックをアサインするといった、自由な組み合わせは可能です。

ACB技術とサーキットベンド・モデリング

進化したデジタル音源

アナログ音源に加えて、前述のAIRAやRoland Boutiqueなどでも採用されているACB(Analog Circuit Behavior)技術も搭載。75音色もの豊富なバリエーションが用意され、TR-8Sなどに搭載されている音源もほぼそのまま入っています。

しかし、新しい音の方向性を楽しめるよう、21種類のモデリング・サウンドについては「サーキットベンド」をデジタル的に施しているとのこと。これにより、絶対に実機ではできないような音作りがデジタルで可能になり、シンセサイザーに近いような作り込みもできるようになっています。

サーキットベンド・サウンドの実例

例えばリムショットの場合、アナログ版とACB版の両方が選択可能で、ACB版では絶対にオリジナルにはないパラメーターが追加されています。コースチューンで大幅にピッチを変更してメロディックに演奏したり、ノイズ成分を調整することで、もはや808のリムショットとは思えない音色変化も可能になっています。

アナログ版とACB版の音色比較も可能ということで、実際に試してみました。がヘッドホンや、小さなモニタースピーカーで聴き比べた感じでは、違いが分からなかった、というのが正直なところ。ただ、もっと重低音が出る環境だと、大きな違いになってくるようです。機会があったら、そうした環境で比べてみたいところでもありますね。

FM音源とPCMサウンド

FM音源の搭載

先ほども少し触れたとおり、TR-1000には、アナログ回路、ACBに加え、TR-8Sにも搭載されていたFM音源エンジンがそのまま搭載されています。内部は4オペレーターで駆動するようで、周波数のレシオを決めてデプスをかけ合わせる、シンプルながら本格的なFM音源です。フィードバック機能も搭載しており、従来のドラムサウンドでは得られないメタリックな質感や躍動感をトラックにもたらしてくれます。

豊富なPCMライブラリ

そしてもちろん、サンプリング系のエンジンも搭載されています。ここには340音色ものPCMサンプルを内蔵。キック、スネア、ハイハットなど基本的なドラムサウンドから、現代的なエレクトロニック・サウンドまで幅広くカバーしています。各PCMサウンドに対してもフィルターやエフェクト処理が可能で、エンベロープ調整なども行うことで、シンセサイザ的に音を作り上げていくことが可能になっています。

プリセットを選んでTR-REC

さて、このTR-1000を目の前の置いてみると、なかなかの迫力があるのですが、たくさんのノブやボタン、フェーダーなどがあるため、最初はどうやって使うのか、ちょっと戸惑ってしまうというのが正直なところ。ただ基本的なことを2、3覚えれば、すぐに使いこなせるようになってきます。

まずはキットを選んでプレイする

このたくさんあるボタン類と右上にあるOLEDディスプレイを使って操作をしていくわけですが、まずは右のほうにあるKITボタンを押すと、プリセットとして用意されているドラムキットを選ぶモードに入ります。

この状態でディスプレイ右下のC3/SCROLLというノブを回していくと、数多く用意されているドラムキットを選ぶことができます。ここにはその名もズバリ、808 kitや909 kitというものも用意されているからこれらを選べば往年のサウンドを復活させることができます。

そして左のほうにあるPLAY MODEでINST PLAYをオンにすると、下に16個並ぶボタンを叩いて、キットを鳴らすことが可能になるのです。

TR-RECで即、リズムパターンが組める

その後、TR-RECをオンにすると、リズムパターンを組んでいくモードへと変わります。

これはTR-808やTR-909の時代から引き継がれる直感的で使いやすい操作法がそのまま残されています。そう、パターンを組みたい音を選んで、16個のボタンで鳴らす位置を決めていくだけ。ドラムマシンを使ったことがない人でも、その使い方はすぐに理解できると思います。

もっとも、最新のTR-1000は昔のものを復活させただけではないのは、TR-RECにおいても同様。これについては後述しますね。

ジェネレーターの選択で自分だけのキットも簡単に作れる

もちろん単にキットを選んで使うだけではないのが、TR-1000の面白いところ。キックはアナログのTR-808の音だけど、スネアはACBを使ったデジタルのTR-909を使い、ハイハットにはPCMのサウンドを、タムにはFM音源によるものを……なんて、自分の好きなキットを簡単に作れてしまうのが大きな魅力でもあります。

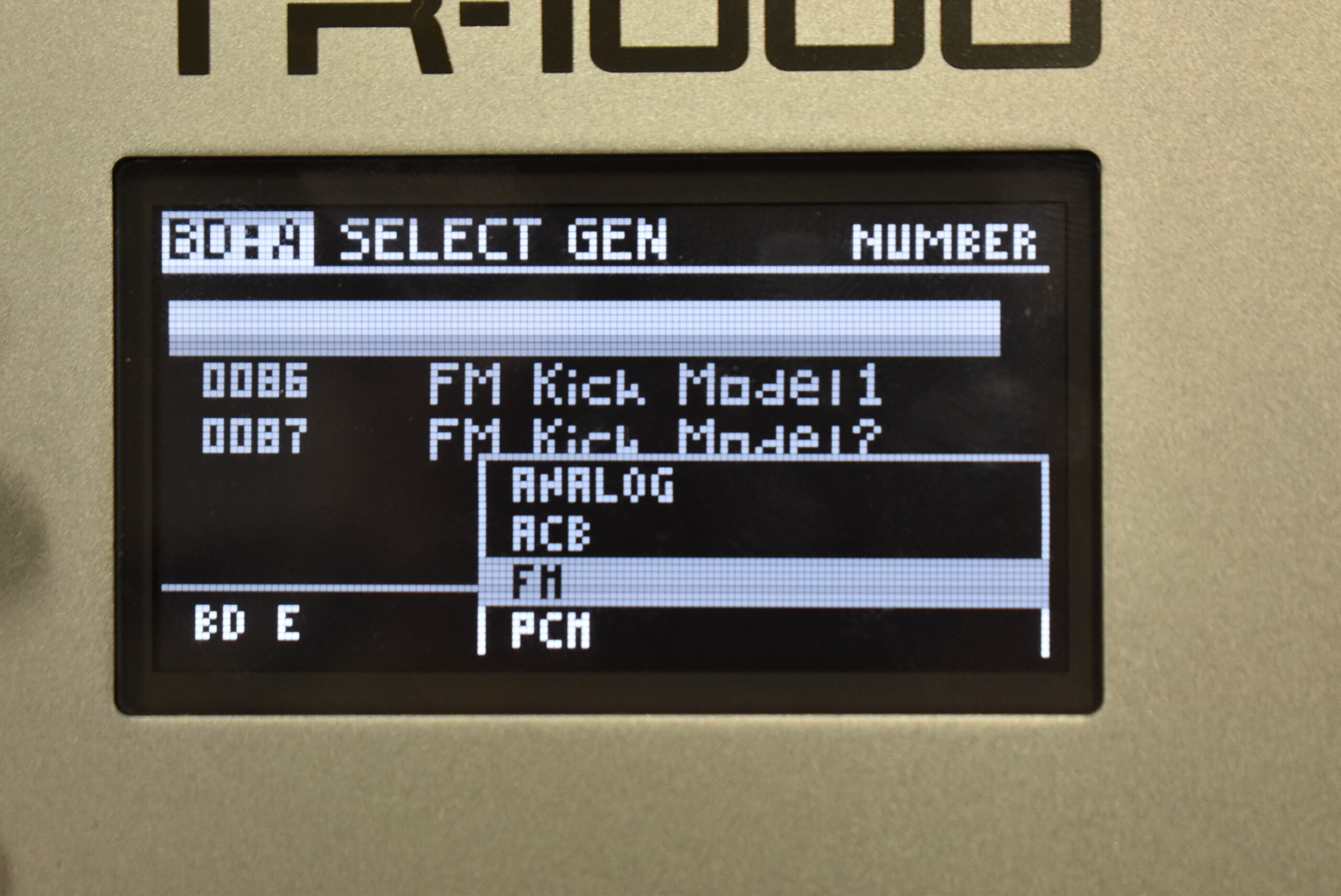

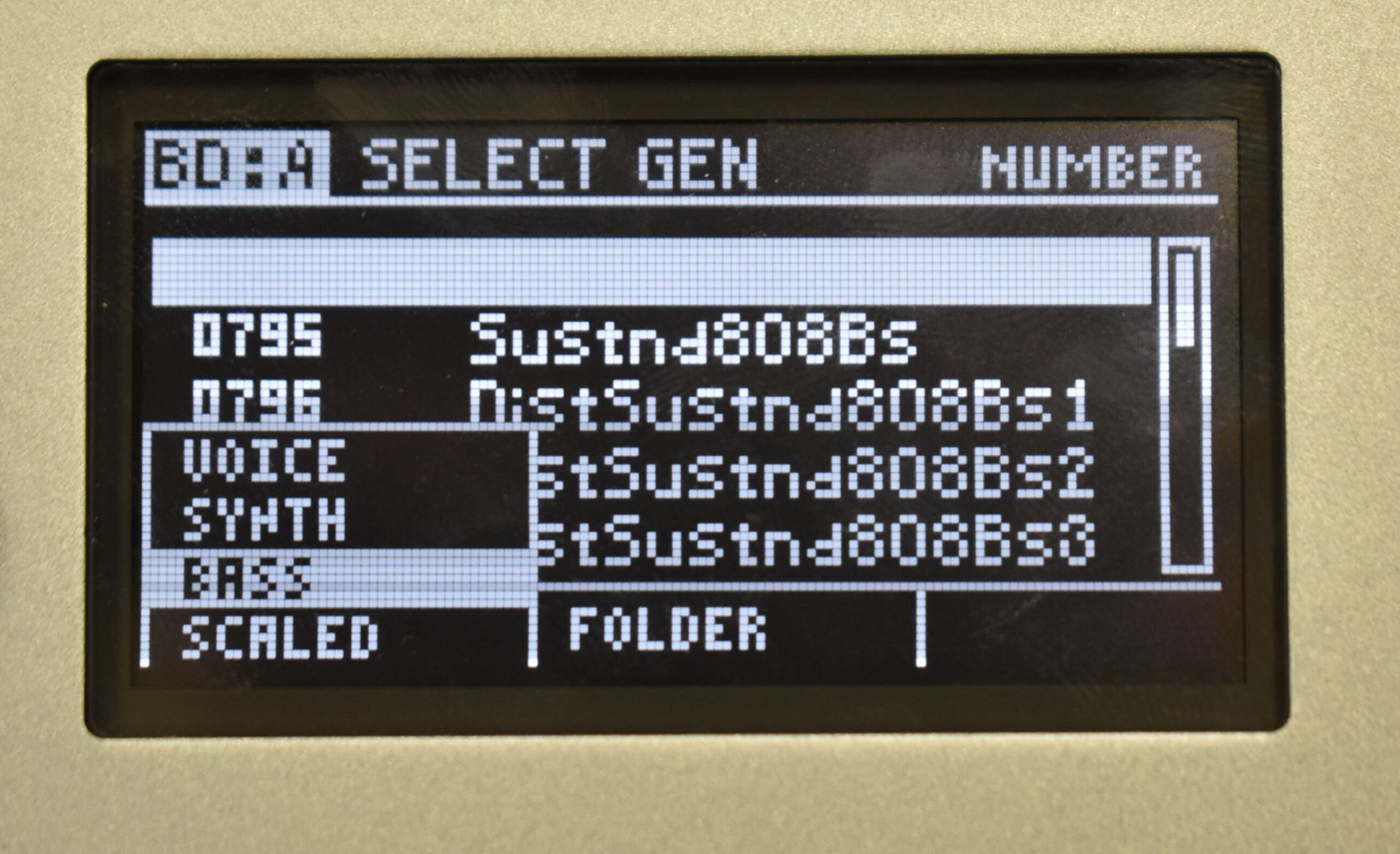

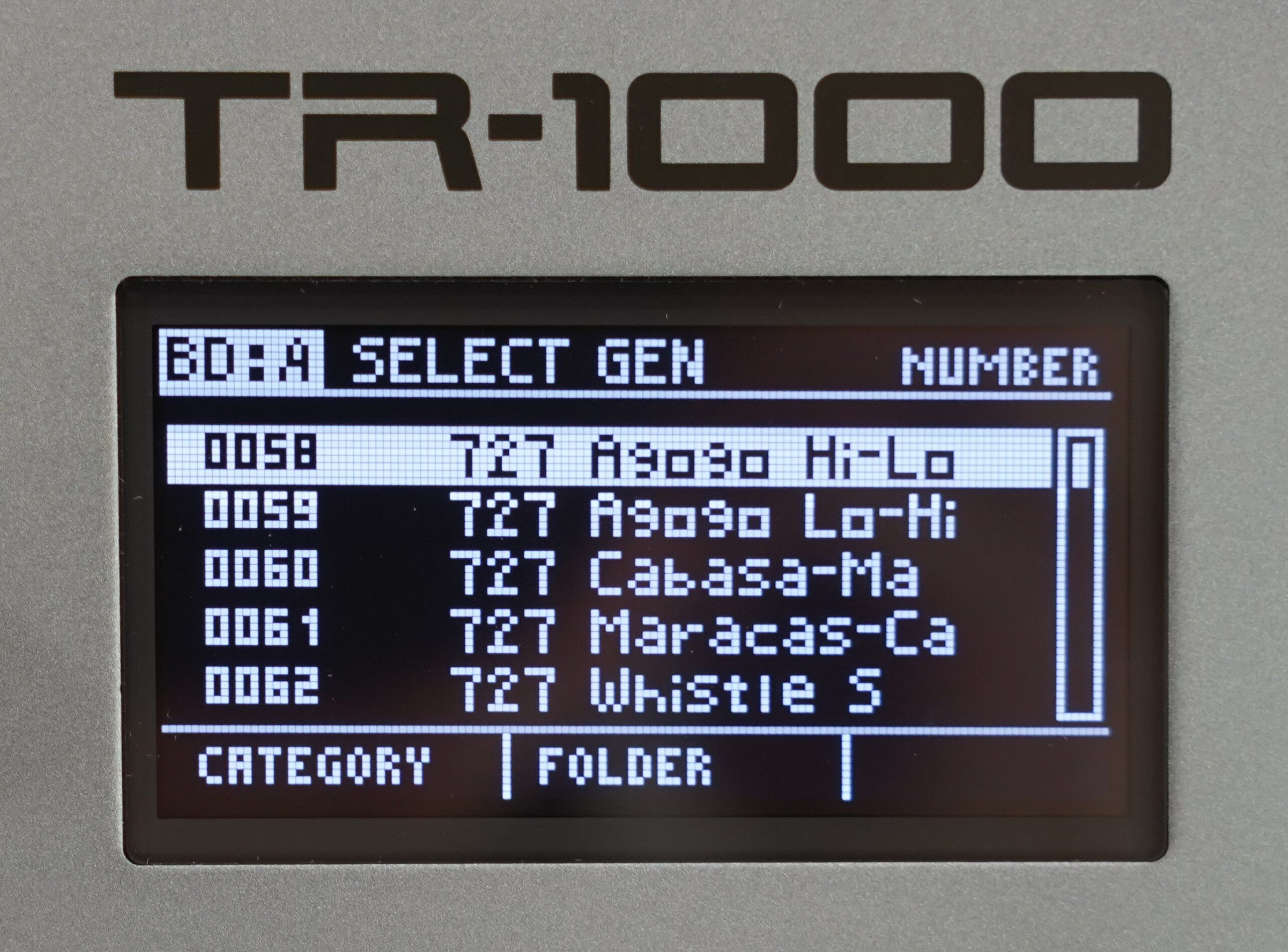

これはGENというボタンでジェネレーターの選択モードに入り、先ほどのC3/SCROLLノブでクルクルと回していけば、膨大に用意されているサウンドを割り当てることが可能です。ただ、膨大すぎて、1つ1つ音を聴いていくと、何時間もかかってしまいそうですが、もちろん効率よく選ぶことも可能です。

まずはC2ノブを回すことで音源方式を絞り込むことができます。つまりアナログなのかACB、FM、PCM、サンプル、ユーザーサンプルを決めていくのです。さらに、C1ノブでカテゴリーの選択をします。つまりキックなのか、スネアなのかハイハットなのか…を絞り込めば、目的のものをグッと選び安くなるので、あとは音を聴いて確かめればいいわけです。

そのうえで、必要に応じて各種パラメータをいじって音を調整していくというのが、基本的な使い方となっています。

革新的なサンプリング機能とスライス編集

高度なサンプリング・システム

TR-1000には2,000種類以上のサンプルが最初から内蔵されており、46GBのユーザーエリアも用意されています。16ビット・リニア、48kHzで最大16分のサンプリングが可能で、WAV、AIFF、MP3形式のインポートに対応。また後程紹介する専用ソフトウェア、TR-1000 Appを使用うことでFLACやAAC(M4A)を読み込むことが可能となっています。

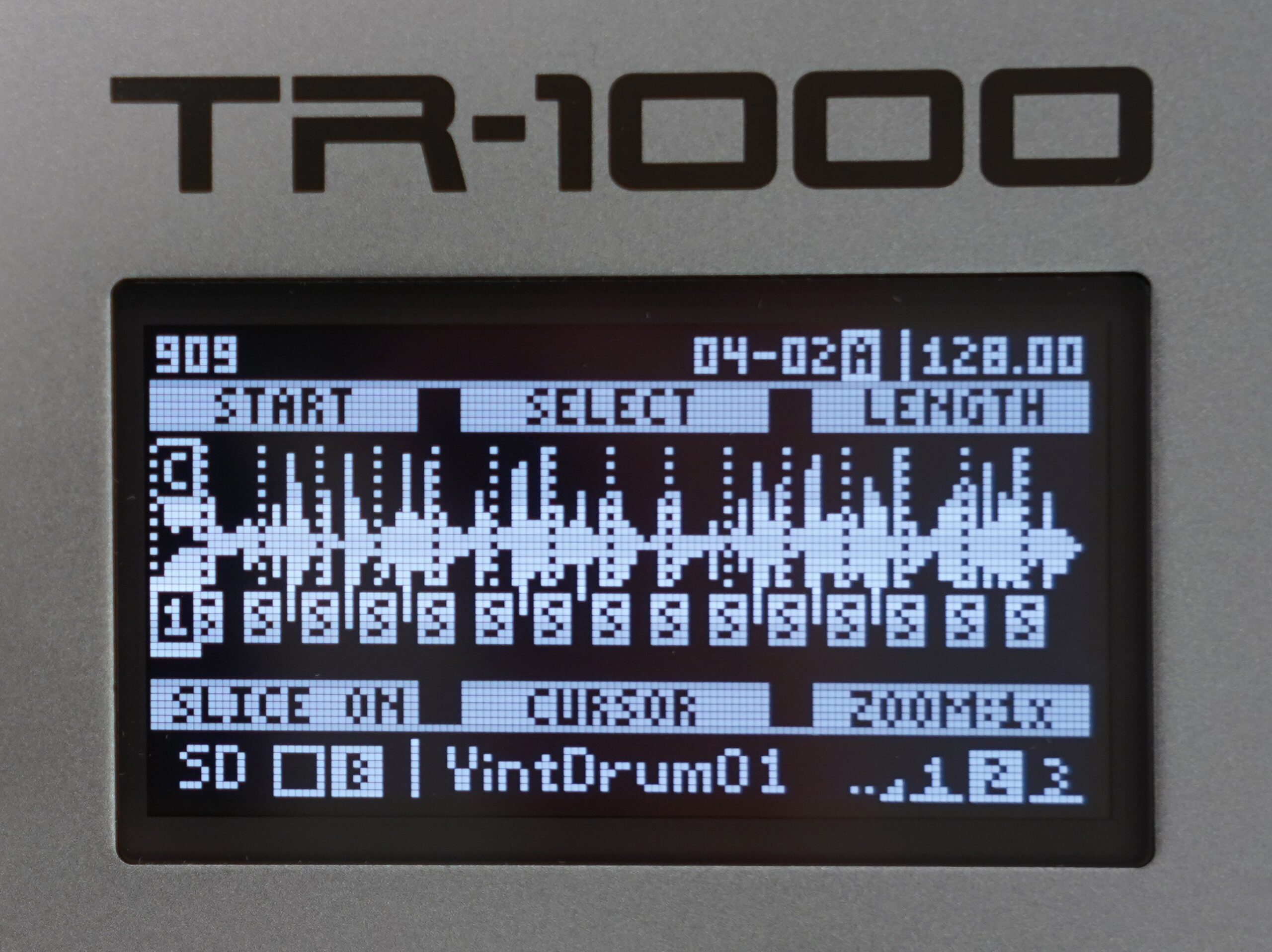

非破壊スライス編集

そのサンプリング機能の目玉となるのが非破壊スライス編集機能です。録音したサンプルやインポートしたループ素材を最大16スライスまで分割でき、各スライスを個別にステップ・レコーディングできるようになっています。これにより、ブレイクビーツの作成が驚くほど簡単になっています。

さらに興味深いのは、各スライスごとに個別の設定が可能なこと。例えば特定のスライスだけをリバース再生にしたり、個別にピッチを変更したりといった、クリエイティブな編集が可能になっています。

BPM同期とタイムストレッチ

サンプルにはBPM同期機能があり、ストレッチモードをオンにすることで、プロジェクトのテンポに自動的に追従させることができます。ピッチを変更せずに再生速度を調整するタイムストレッチ機能により、元のループ素材の音程を保ったまま自由にテンポを変更できます。

レイヤー・トラックの革新的な活用

2つのジェネレーターを同時使用

TR-1000の最初の4つのトラック(BD、SD、LT、HT)はレイヤー・トラックとして機能し、各トラックで2つの異なる音源を同時に鳴らすことができます。例えば、808のアナログキックと909のACBキックを完全に同じタイミングで重ねることが可能です。

創造的なレイヤリング手法

レイヤー機能の真価は、異なる特性を持つ音源の組み合わせにあります。例えば909キックのアタック感と808キックのサスティン部分を組み合わせたり、デジタルのパンチ感とアナログの温かみを同時に得るといった使い方が可能です。

各レイヤーのパラメーターは完全に独立しており、レイヤーAのピッチを動かしながらレイヤーBは固定するといった、ハンズオンでのコントロールも可能になっています。ミックス・バランスもリアルタイムで調整でき、演奏中のダイナミックな変化を作り出すことができます。

各音源ごとにパラアウトが可能

TR-808やTR-909もそうでしたが、TR-1000も、これで作ったリズムを再生させる際、トラック毎に全体でミックスしたステレオの出力するか、前述のとおりパラアウトさせるか選べる、というのが重要なポイントとなっています。

リアをみるとINDIVIDUAL OUT/TRIGGER OUTというところにはBD、SD、LT、HT、RS、HC、CH、OH、CC、RCと10個の6.3mmの出力が用意されており、ここから音源ごとに独立して取り出すことができるようになっているのです。

もちろんTR-1000内蔵のエフェクトを利用し、内部のミキサーを使ってキレイにバランスをとれば、MIX OUTからの出力だけでいいのですが、やはり音源ごとに個別に手持ちのエフェクトをかけたい、とにかく素の音を取り込んで、あとで加工したい、というために、非常に便利なんですね。

さらにANALOG FX OUTという出力も用意されており、こちらはTR-1000内のアナログエフェクトを通した音だけを出力できるようになっているのです。この辺については、TR-1000のブロックダイアグラムを細かく読み解くことで、さまざまな使い方が見えてくると思います。

新世代TR-RECシーケンサー

進化したステップ・シーケンサー

TR-1000のシーケンサーは従来のTR-RECを大幅に進化させています。オフグリッド設定により、ステップを微妙にずらしてグルーヴ感を演出したり、トラックごとに異なる再生方向(順方向、逆方向、振り子)を設定できます。

プロバビリティとサイクル機能

各ステップにプロバビリティ(再生確率)を設定することで、ランダムな変化を生み出せます。また、サイクル機能により、特定のステップを何回かに1回だけ発音させるといった複雑なパターンも簡単に作成できます。

モーション・レコーディング

つまみやスライダーの動きを「モーション」としてリアルタイムに記録する機能も搭載。エフェクトのかかり具合やピッチベンドなど、人間らしい演奏のニュアンスをパターンに刻み込むことができます。

現代的な接続性とDAW統合

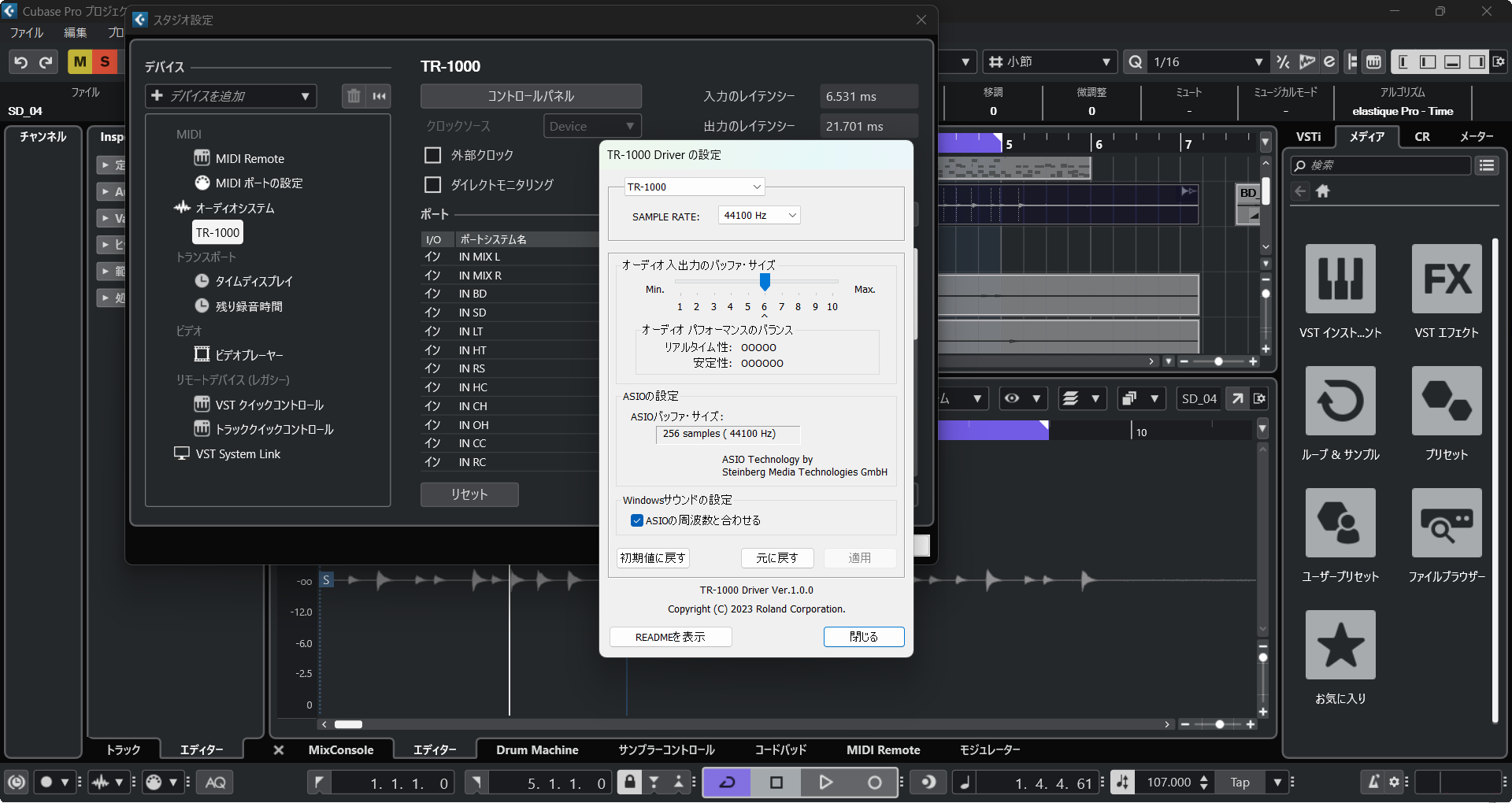

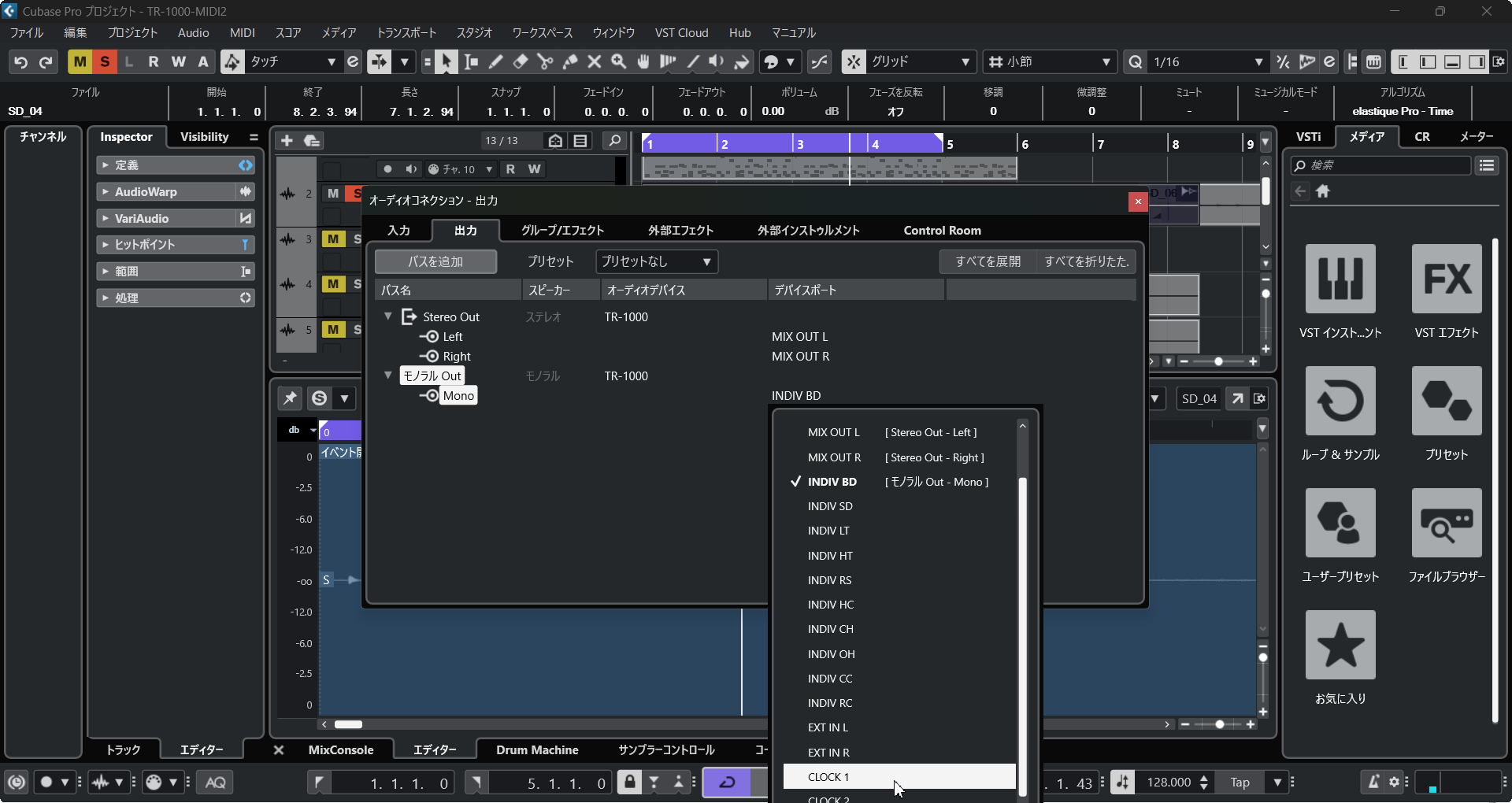

さて、ここからはTR-1000とコンピュータとの連携性、融合性について見ていきます。実は、この機能が非常に優れているのがTR-1000の最大の魅力だといっても過言ではないほどよくできているのです。まさにいまのDAW環境とアナログ音源、デジタル音源をスマートに融合させることができるようになっているのですが、ここでは実際にTR-1000とWindowsを接続の上、Cubaseを起動させて、いろいろ試してみたので、具体的なポイントを紹介していきましょう。

USB-C接続でMIDIとオーディオをやりとりできる

まずTR-1000はUSB Type-C端子が1つ、USB Type-A端子が1つ搭載されています。TypeーAのほうはUSBメモリを接続したり、MIDIキーボードなどを接続して使えるようになっています。

もう一方のType-CのほうをMacやWindowsと接続することで、TR-1000をコンピュータとかなりシームレスに統合することができるようになっています。重要なのは、このUSB接続でMIDIとオーディオの両方のやりとりができるという点です。

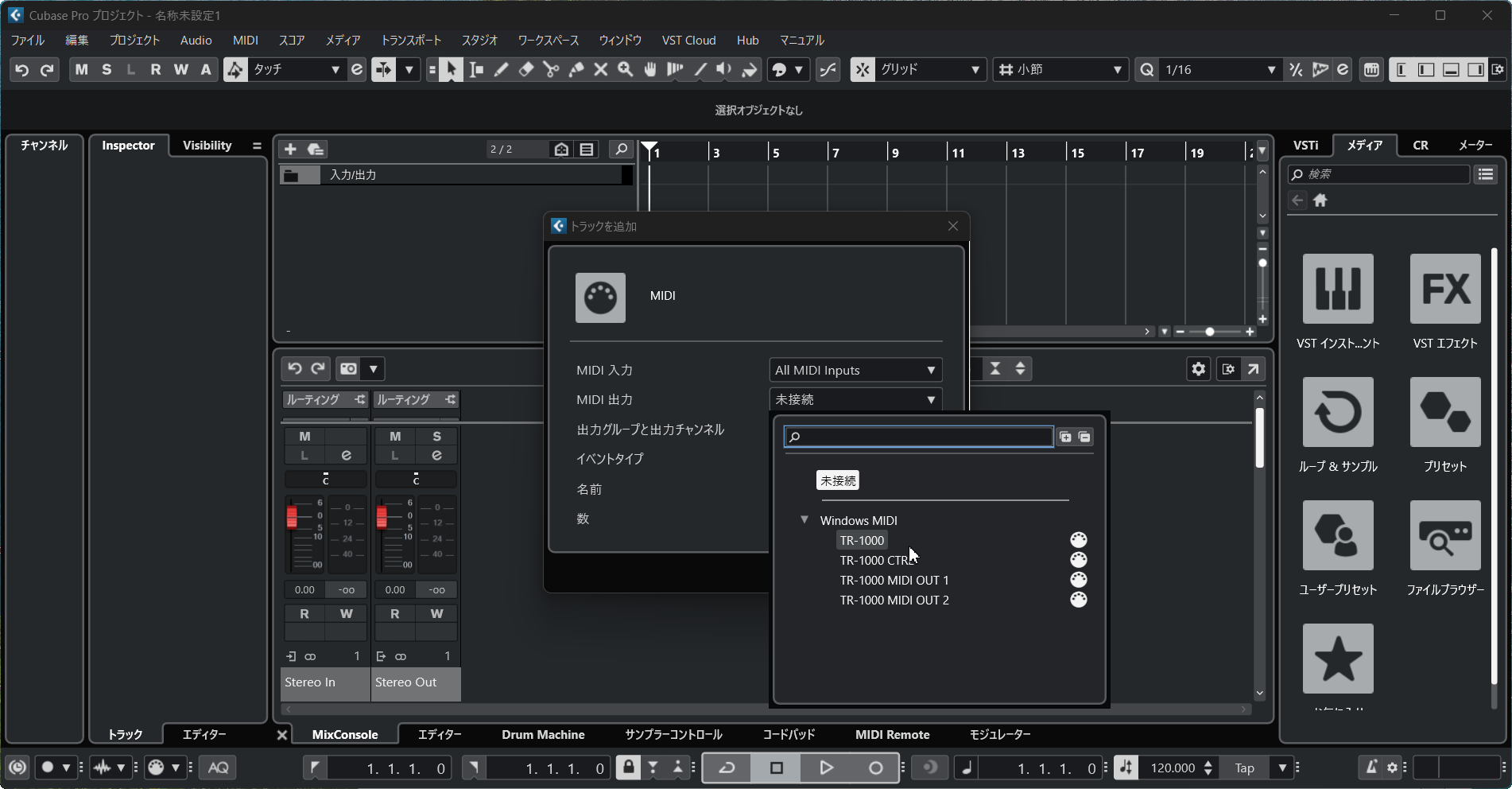

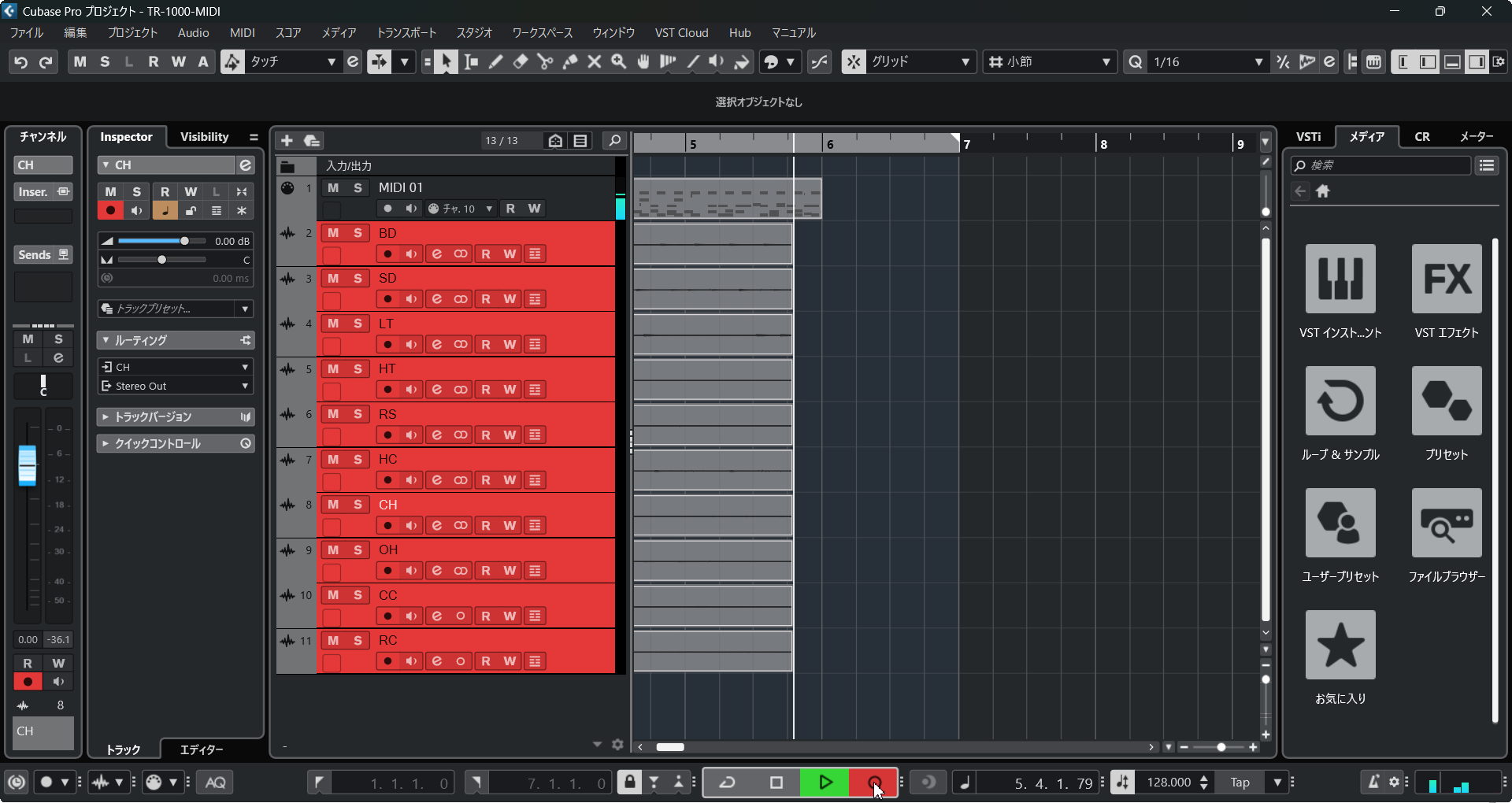

4つのMIDI出力と3つのMIDI入力を装備

まずMIDIから見ていきましょう。Cubaseから見ると、TR-1000、TR-1000 CTRL、TR-1000 MIDI OUT 1、TR-1000 MIDI OUT 2と4つのポートが見えます。このうちメインとなるのがTR-1000でここを叩くことで、TR-1000の各音源を鳴らすことができるようになっています。

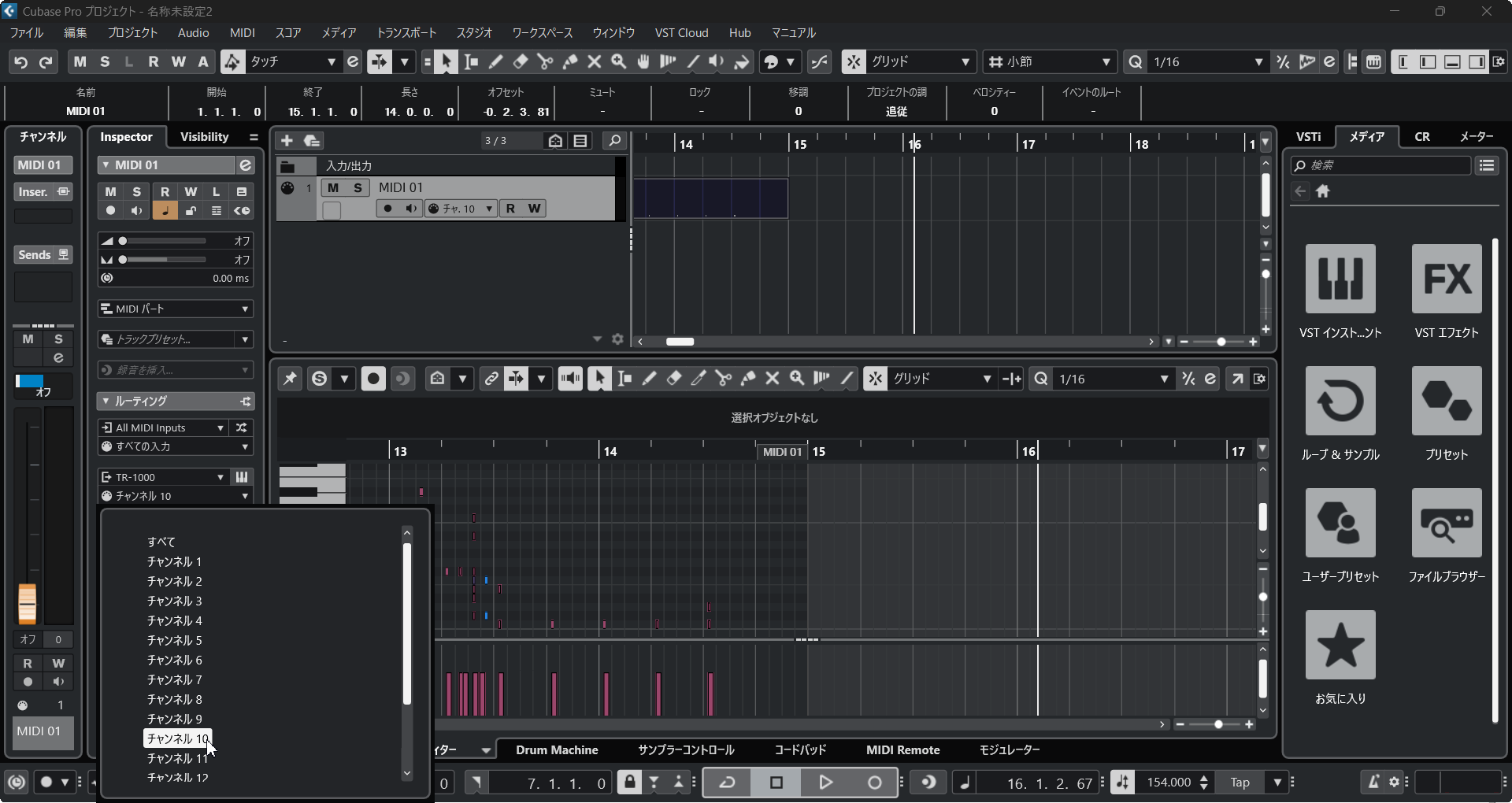

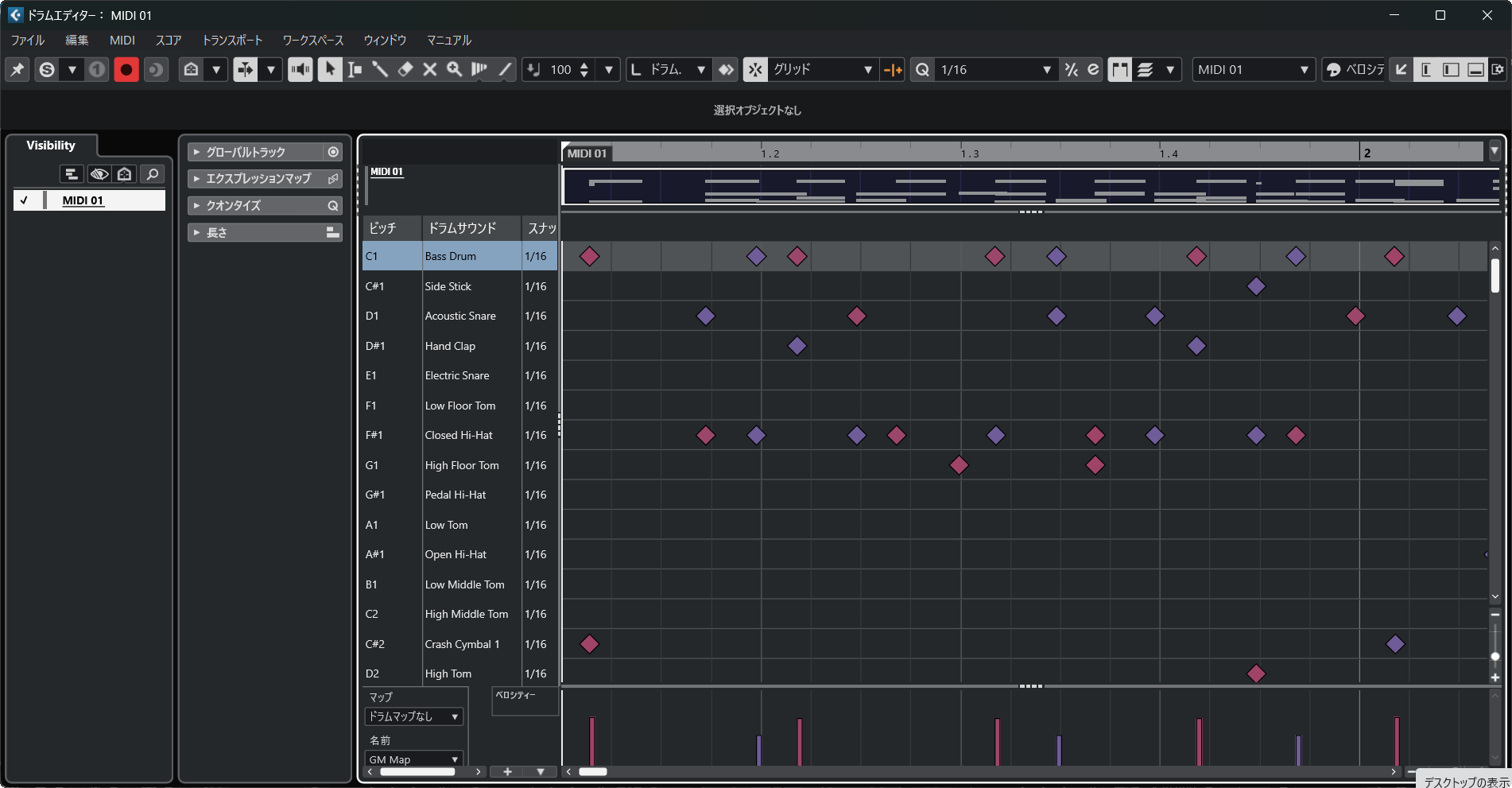

ピアノロール画面でも、ドラムエディタ画面でもリズムを入力していけば、簡単に外部音源として鳴らすことができるのですが、最初試してみたところ、音が出ずに「おや?」と。が、鳴らなかったのはCubaseのデフォルトのMIDIチャンネルが1chだったから。久しぶりの外部音源で、すっかり抜けてました。そりゃぁ、ドラムマシンですから使うのは10ch。設定したらしっかり鳴ってくれました。

また検証時間があまりなくて細かくテストはしていませんが、TR-1000 CTRLはTR-1000の各ノブやボタンなどの動作をやり取りするためのもの。つまりこれを利用することでオートメーションとして記録していくことができるわけですね。さらにMIDI OUT 1およびOUT 2はリアにあるMIDI端子から出力するためのもの。まさにMIDIインターフェイスとして使えるわけです。

内部的には96kHzで動作する14in/16outのオーディオIF

続いてUSBオーディオについてです。実はTR-1000はAIRAシリーズと同様、本体内は96kHzで動作する形になっています。一方DAW側は44.1kHzや48kHzでも動作する形になっているのですが、これは内部にサンプリング・レート・コンバーターが入っていて、自動的に96kHzに変換されるようになっているのです。

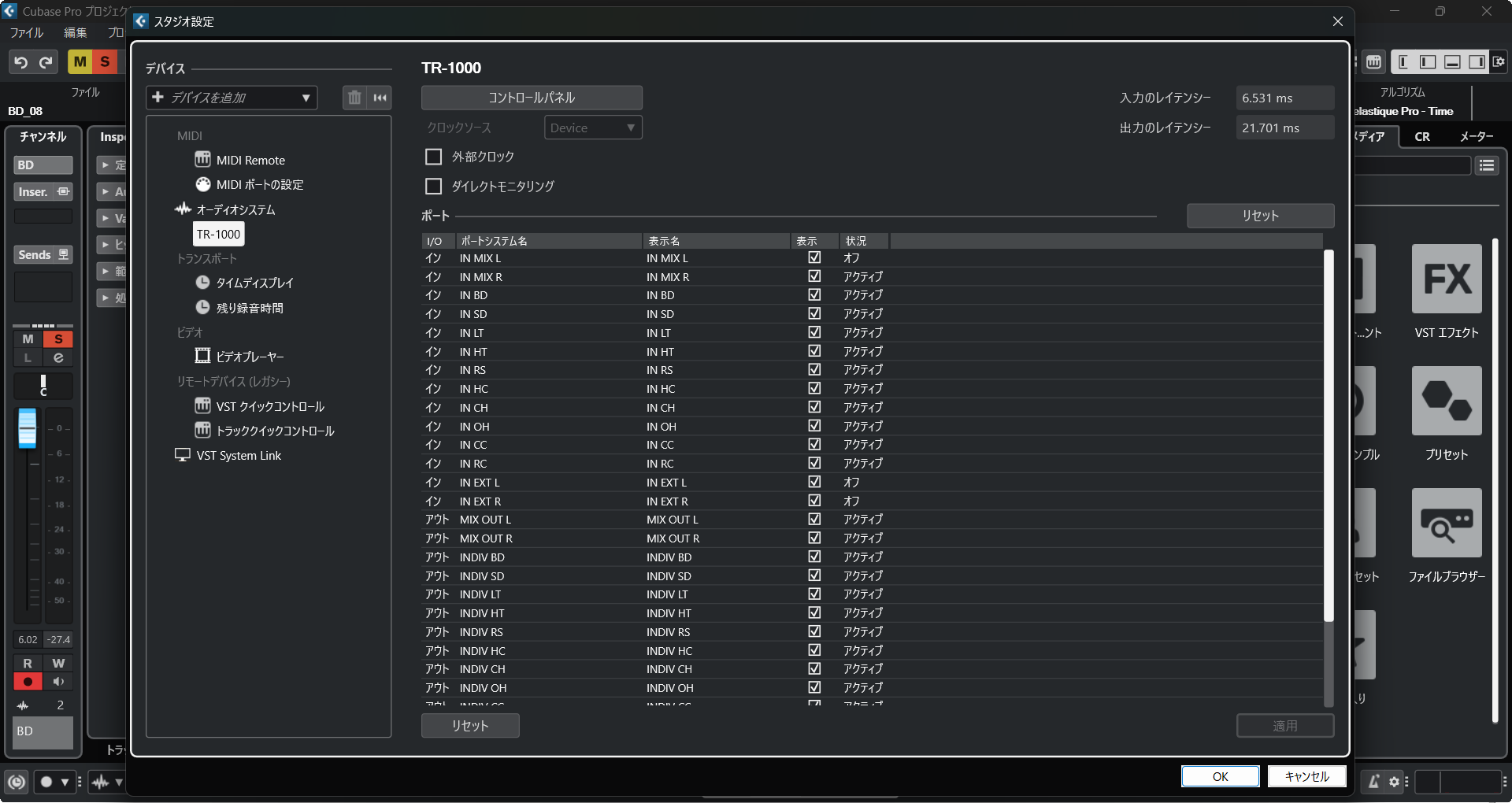

しかし、すごいのはここから。そう、TR-1000をDAWから見ると2in/2outというわけではないんです。モノラルで数えると入力が14ch、出力が16chもあるんです。これは、どういうことなのか?

アナログ音源もエフェクトも取り込めるMIXポート

その名称を見てみると、だいたい状況が見えてくるのではないでしょうか?まずIN MIX LおよびIN MIX Rというのは、TR-1000からの出力のステレオミックスを取り込むためのポートです。つまりこのポートを指定して録音を開始し、TR-1000を演奏させれば、その音が劣化なくレコーディングすることができるのです。

この際、重要となるのはアナログ音源も取り込めてしまう、という点です。やはりTR-1000で制作をする場合、最終的にはPCに取り込むことになると思いますが、それを最高品質な音でデジタル化することができるのです。

またミックスした音なので、ここには設定されているエフェクトもかけた音で取り込む形となっています。

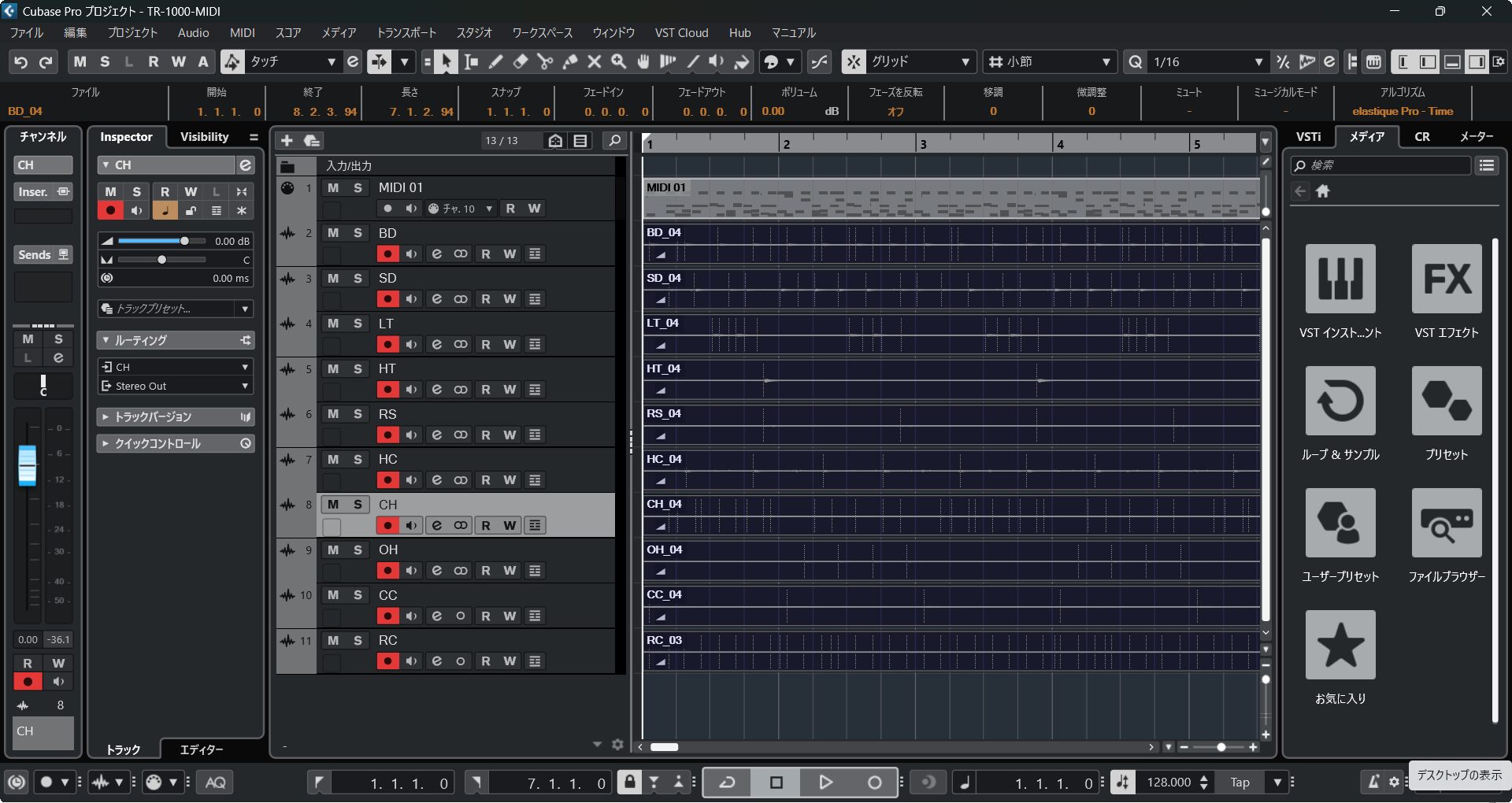

各音源ごとにパラでDAWに取り込むことも

さて、先ほどTR-1000にはINDIVIDUAL OUTという端子があり、各音源ごとにパラで出力できるということを紹介しました。そのため、各パラ出力を、マルチチャンネルのオーディオインターフェイスと接続してレコーディング……ということを思い描いた人も多かったと思います。

ところが、そんな面倒なことをしなくても、IN BD、IN SD、IN LT……といったポートを指定するだけで、各音源の音を劣化させることなく、キレイにDAWに取り込むことができるのです。これはもちろんアナログも同様です。

なので、DAWに取り込んでから、プラグインエフェクトなどを使って加工していく……といったことがUSB-Cのケーブル1本で接続するだけで、できてしまうというのは夢のようですよね。

試しにCubaseにおいて、各オーディオトラックを作成し、それぞれの入力ポートをIN BD、IN SD……に設定。そのうえで、MIDIトラックを再生しながら、オーディオトラックでレコーディングしていくことで、MIDIからオーディオへのバウンスが完了。各音源ごとに完全に独立させた形でオーディオ化していくことができました。

オーディオトラックの出力も各ポートへ自在に割り振り可能

先ほども触れた通り、DAWからTR-1000を見ると、出力ポートが16chもあります。MIX OUT LとMIX OUT Rを設定すれば、メイン出力やヘッドホン出力から出力できるわけですが、たとえばINDV BDを選べば、TR-1000のパラ出力のためのBD端子からモノで信号を出すことができるようになり、INDV SDを選べばSD端子から独立して信号を出すことができるわけです。

ちなみに、TR-1000のキックの音もBD端子から出るので、これはコンピュータのDAWからの音とミックスされる形になるようでした。

まさにTR-1000をマルチチャンネルのオーディオインターフェイスとして使える意義は大きいと思います。

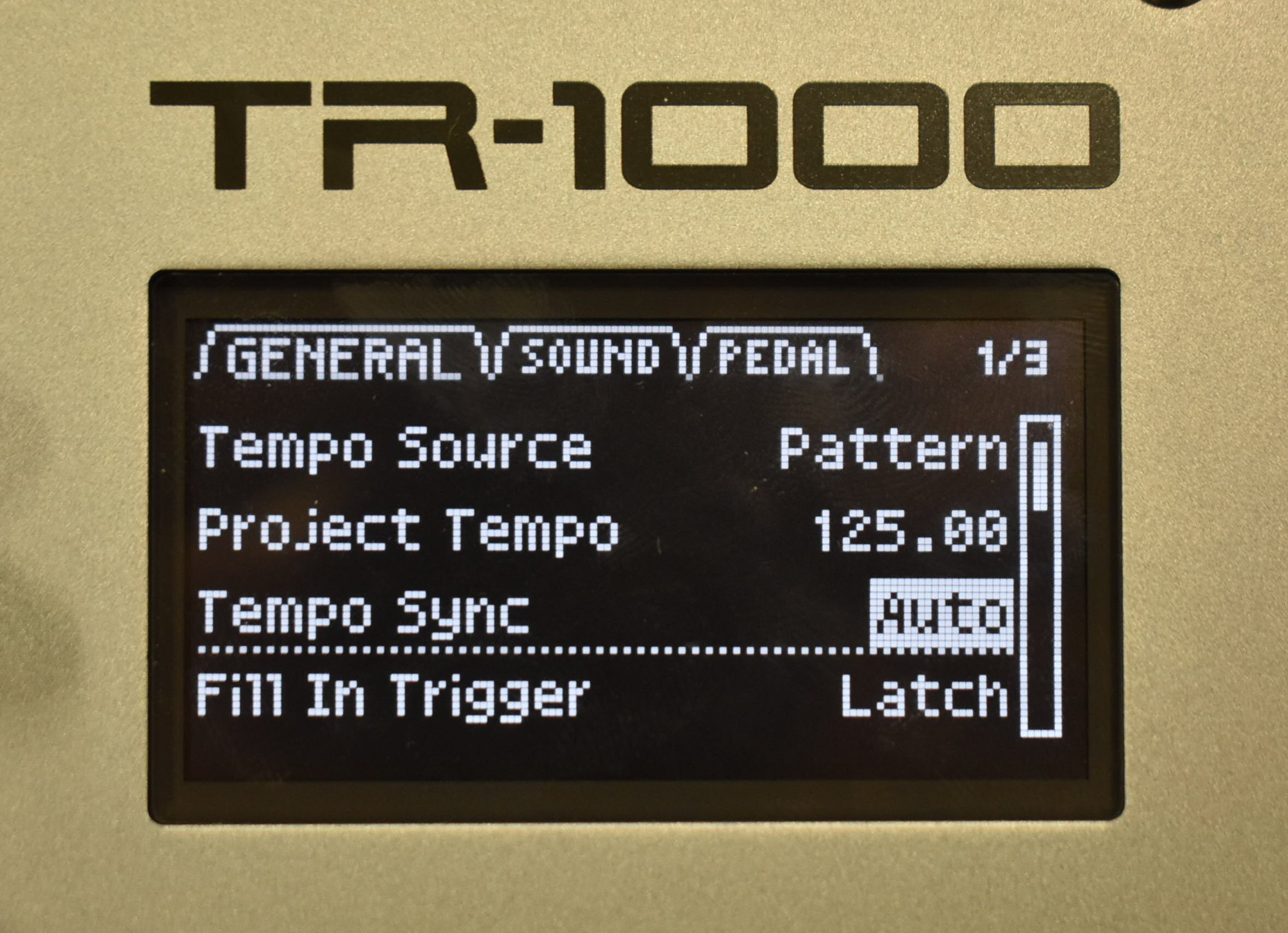

MIDIクロック同期とDAW連携

ところで、TR-1000とDAWを連携させる上で重要になるのが同期です。実は先ほどのMIDIとオーディオの実験においても同期をさせており、リズムパターンもTR-1000にプリセットで入っていたリズムをCubaseのMIDIトラックへ録音する形でコピーしていたのです。その同期方法はDAWや機材によっても少し変わってくるので、この同期部分をもう少し見ていきましょう。

MIDIクロックの送受信に対応

TR-1000はMIDIクロックの送信にも受信にも対応しています。つまりTR-1000のプレイボタンを押せば、まずはMIDI端子からもUSB-MIDIからもMIDIクロックが送出される形となっています。したがって、手元に小型のリズムマシンなどがあれば、MIDI接続するだけで簡単に同期させることが可能になっているわけです。

もっともCubaseの場合、MIDIクロックを受信して同期させることはできないので、この方法では同期させることができません。そこで、TR-1000側をCubaseに同期させる、という形をとりました。

方法はとっても簡単。TR-1000側でTempo Syncの設定をしてやればいいのです。これがINTだとTR-1000自身のクロックで動く形ですが、Autoにすれば外部から来た信号に同期するので、これだけでOK。必要に応じてUSBやMIDIを指定することもできるようになっています。

MIDI前の規格、DIN SYNCにも対応

すごいな、と感心したのはMIDIの誕生前からある同期の規格であるDIN SYNCにも対応しているという点。MIDIと同じ5ピンのDIN端子を使うので、さすがにMIDIと兼用の切り替えとはなっていますが、これを利用すればビンテージ機材と接続して同期させることも可能となっています。

CLK OUT端子も装備

さらに同期という意味では3.5mmのCLK OUTという端子も装備しており、ここからクロック信号を送出することも可能です。リズムマシンなどでは、クロック信号を受けるものも数多くあるので、これらとの連携も可能なわけです。

ちなみに、同期とは関係ないですが、CLK OUTのほかにもTRIGGER信号を入出力するためのTRG IN/TRG OUT端子、さらにはTR-1000内部にあるアナログフィルターを制御するためのFILTER CV IN端子といったものも装備しています。

TR-1000 App:大画面での制作環境

スタンドアロン・エディター

TR-1000の各種操作は本体のボタンやディスプレイで行えるのですが、USBでWindowsやMacと接続した場合、コンピュータの大きな画面を用いてTR-1000のほとんどの機能を操作できる、というのも非常に強力なポイントとなっています。そのためのソフトがTR-1000 Appというもので、Roland Cloudに無償ユーザー登録をすれば、本ソフトのダウンロードが無料できるようになります。

もちろん、先ほど紹介したキットの選択や、ジェネレーターから選んで自分でキットを作っていくといったこともこのアプリ上で行うことができます。

詳細編集機能

アプリでは以下の操作が可能です。

– 各音色のパラメーター調整

– エフェクト設定の詳細編集

– ミキサー設定

– サンプルのインポート/エクスポート

– システム設定の管理

ただし、TR-RECによるドラムパターンの入力は本体での操作が必要で、アプリからは行えません。これは、TRらしいハンズオンな演奏体験を重視した設計思想の表れなんだと思います。

ライブラリアン機能

作成したコレクションの整理や、プロジェクト間でのデータ共有など、ライブラリアン機能も充実。

詳細仕様

音源構成

– アナログ:16音色(TR-808/909から厳選)

– ACB:75音色(21種類のサーキットベント音色含む)

– FM:7音色

– PCM:340音色

– サンプル:2,121音色(プリセット)+ ユーザー領域

シーケンサー

– レイヤー・トラック:4(BD、SD、LT、HT)

– シングル・トラック:6(RS、HC、CH、OH、CC、RC)

– トリガー出力専用:1

– ステップ数:16(各バリエーション)

– バリエーション:8(A〜H)

– フィルイン:4(各パターン)

サンプラー

– フォーマット:16ビット・リニア、48kHz

– インポート対応:WAV、AIFF、MP3(アプリ使用時:FLAC、M4A追加)

– 最大録音時間:16分(1サンプル)

– スライス:最大16分割(非破壊編集)

– 機能:BPM同期、タイムストレッチ、リサンプリング

エフェクト

– FILTER:2種類

– AMP:2種類

– COMP:2種類

– インスト・エフェクト:17種類

– REVERB:6種類

– DELAY:4種類

– マスター・エフェクト:14種類

– アナログ・エフェクト:FILTER、DRIVE

ストレージ

– 内蔵容量:46GB(ユーザーエリア)

– プロジェクト:16

– キット:2,048(128×16プロジェクト)

– パターン:2,048(128×16プロジェクト)

– ソング:16

接続端子

– オーディオ出力:PHONES、MIX OUT L/R、ANALOG FX OUT L/R、INDIVIDUAL OUT BD〜RC

– オーディオ入力:EXTERNAL IN L/MONO 1、R/MONO 2

– MIDI:IN、OUT1/DIN SYNC1、OUT2/THRU/DIN SYNC2

– USB:Type-C(オーディオ/MIDI)、Type-A(ストレージ)

– CV/GATE:TRG IN/OUT、FILTER CV IN、CLK OUT

– ペダル:CONTROL(エクスプレッション/フットスイッチ対応)

本体仕様

– 外形寸法:486×311×125mm

– 質量:5.5kg

– 電源:AC100-240V、消費電力38W

– 構造:アルミ・パネル、スチール・シャーシ

付属品

– 電源コード、取扱説明書、保証書

– USB Type-C – Type-C ケーブル(フェライト・コア付き)

別売オプション

– ペダル:FS-5U、FS-6

– エクスプレッション・ペダル:EV-5

– USBメモリー(最大64GB)

TRシリーズの新時代の到来

以上、Rolandが42年ぶりに出すアナログ回路も搭載したドラムマシンのフラグシップ、TR-1000について、その触り部分を紹介してみました。

330,000円という値段をどう見るかは人によって大きく違いそうです。一般ユーザーからすると、高嶺の花ということにはなるかもしれませんが、プロユーザーの方やマニアから見ると、かなり安く見えるのではないでしょうか?この円安状況ですから、海外ユーザーから見れば激安かもしれませんね。

DTM視点で見ても、DAWとの完璧な統合、マルチトラック・レコーディング、豊富なサンプリング機能など、コンピューター・ベースの制作環境で真価を発揮する機能が満載です。アナログの魅力を味わいながら、現代的なワークフローで制作を進められる理想的な環境を提供してくれるはずです。

2025年10月11日の発売までもう間もなく。42年ぶりのアナログTRの復活は、間違いなく音楽制作界に大きなインパクトを与えることでしょう。TR-1000は、過去への敬意と未来への挑戦を見事に両立させた、Roland史上最もパワフルなリズムマシンの誕生であることは間違いありません。

【関連情報】

TR-1000製品情報

【価格チェック&購入】

◎Rock oN ⇒ TR-1000

◎宮地楽器 ⇒ TR-1000

◎オタイレコード ⇒ TR-1000

◎Amazon ⇒ TR-1000

◎サウンドハウス ⇒ TR-1000

コメント

名機TR-808の後継機が出たのですね。

すばらしい記事です。

ありがとうございます!

707、909、ついでにcsq600とjp-4ユーザーです。ヘタなただの素人なのですが、1000、無理して購入しそうですw

なんでここまでのこだわりを持った機種なのにディスプレイは貧弱なんでしょうか?

せめて一覧のアルファベットがはっきり視認できる程度の解像度にしても

良かったのではないかと思うのですが。

8dotのフォントに見慣れてるからこちらの方が見やすいってことなのでしょうか?十分わかるからそんな部分に金かけなくいてもいいとか(笑)