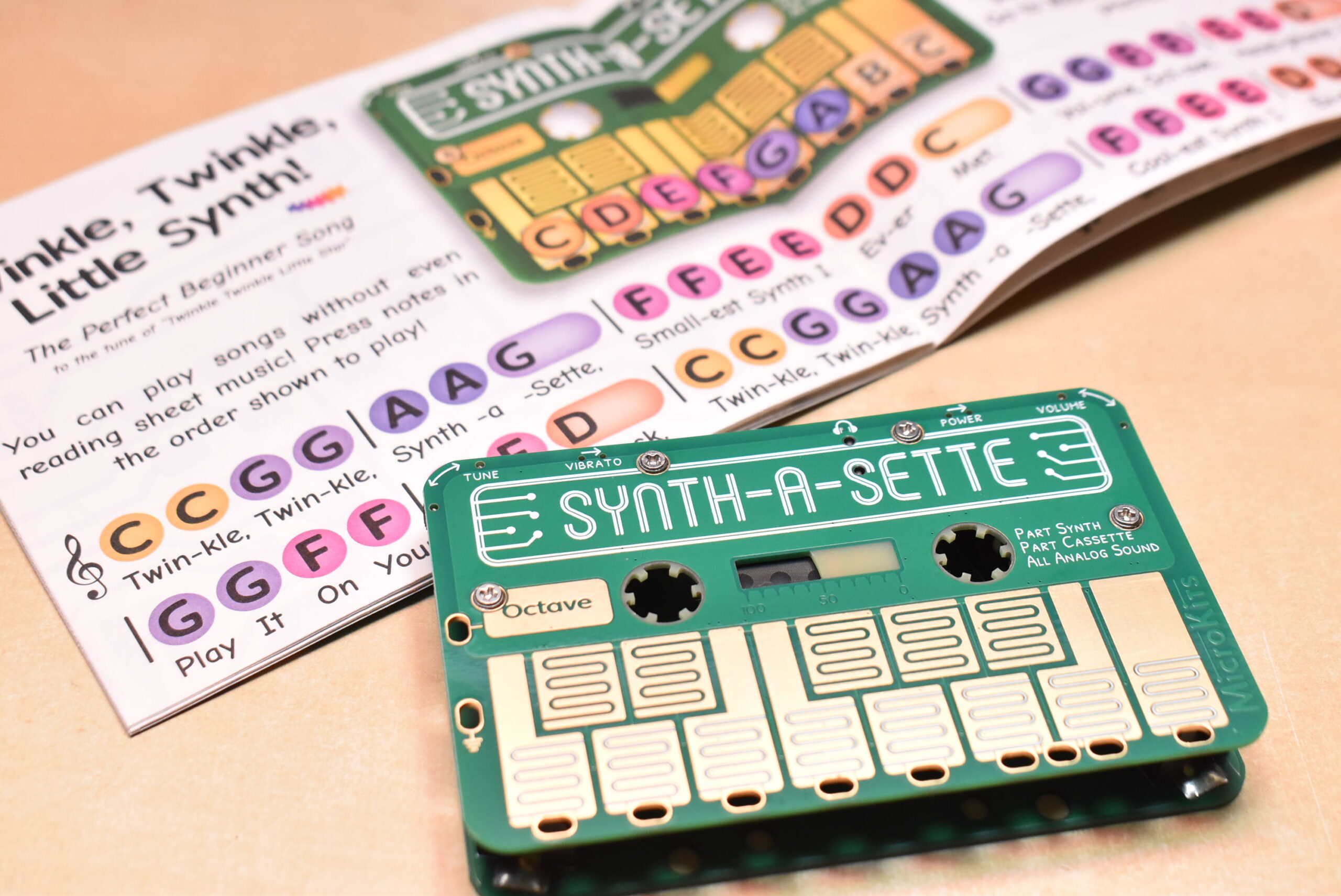

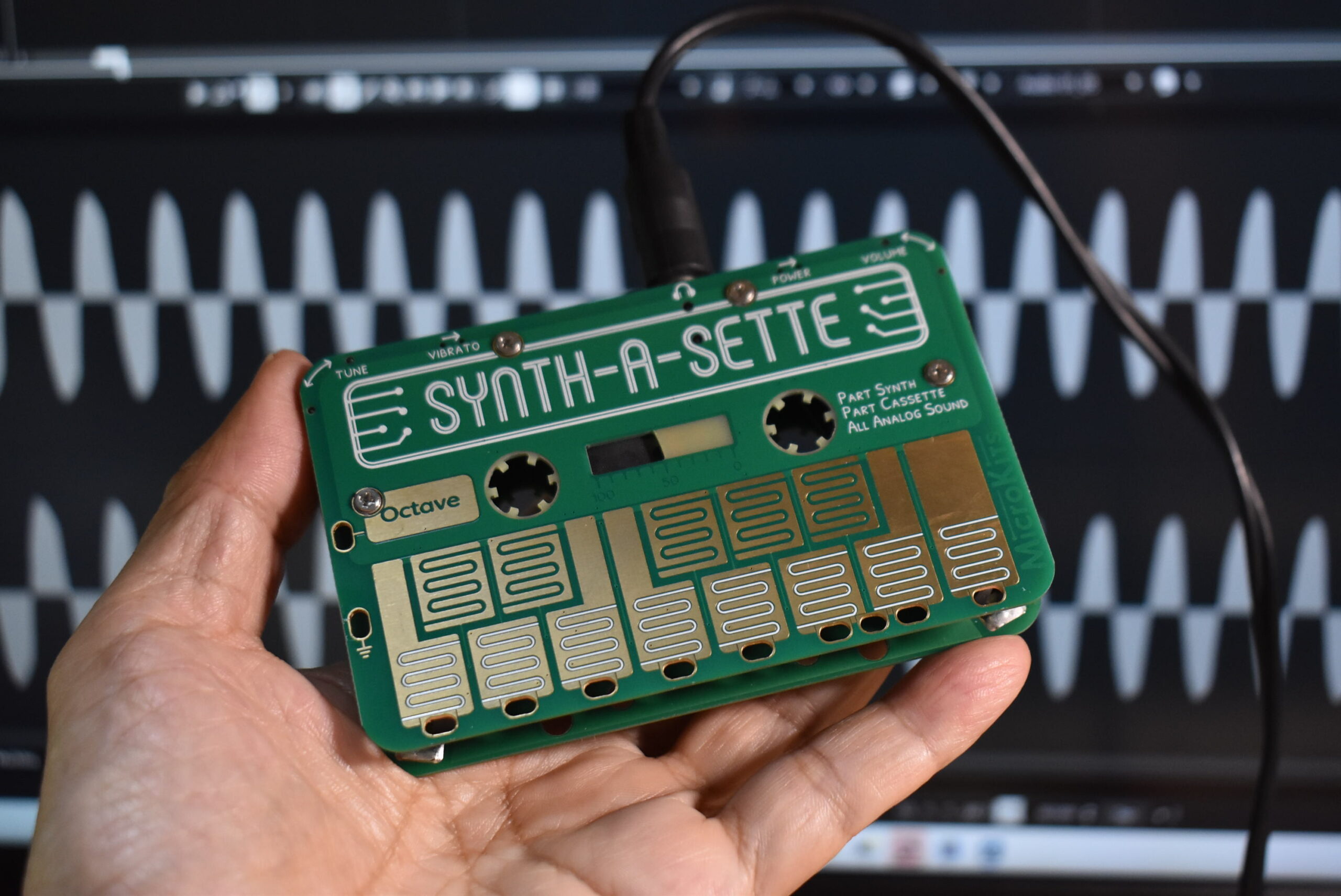

先日、アメリカのMicroKitsが出したカセットテープ型のアナログシンセサイザ、SYNTH-A-SETTE(シンサセット)という製品が国内で発売されました(税込実売価格9,900円)。カセットテープをモチーフとしてデザインされたSYNTH-A-SETTEは、サイズ的にもカセットテープとぴったり同じで、単4電池2本で駆動させることができるとともに、内蔵されたスピーカーで鳴らすことが可能という機材です。

金色の鍵盤を指でタッチすれば演奏することができるだけでなく、バナナやミカン、キュウリ、ナス…といった野菜や果物、缶や水の入ったコップなど、電気を通すことができるものならなんでも鍵盤替わりにして、演奏できてしまうというのがユニークなところです。もちろん、オーディオ出力もあるので、これを音源にしてDAWにレコーディングといったこともでき、インパクトのあるサウンドとして利用することも可能です。まさに大人から子供まで楽しむことができる、ユニークなアナログシンセサイザであり、夏休みの自由研究なんかにも使えそうな機材です。実際どんなものなのか試してみたので、紹介してみましょう。

カセットテープ型の小さなアナログシンセ、SYNTH-A-SETTEが国内発売開始

カセットテープの形をしたアナログシンセサイザ

今回発売されたSYNTH-A-SETTEはカセットテープをモチーフにしてデザインされたユニークな電子楽器。表面の金属部分を指でタッチすれば、このSYNTH-A-SETTEの本体ひとつで演奏できてしまうという、とってもコンパクトな楽器なのです。

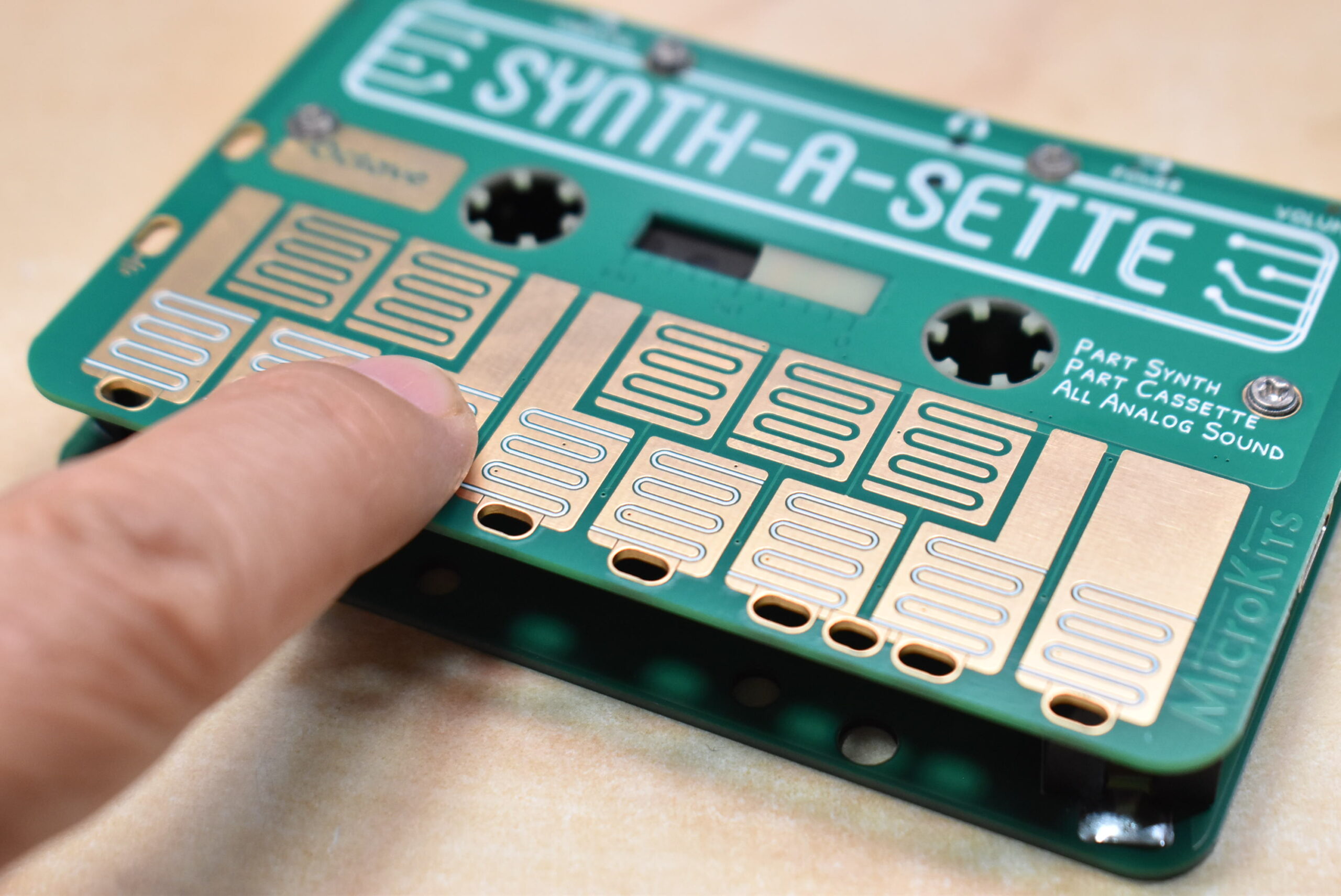

金色の金属部を指で触れば演奏できる

カセットテープをリアルに使っていたのは40代以上かもしれませんが、昔は誰もが、音楽を録音、再生するメディアとして使っていたものですね。

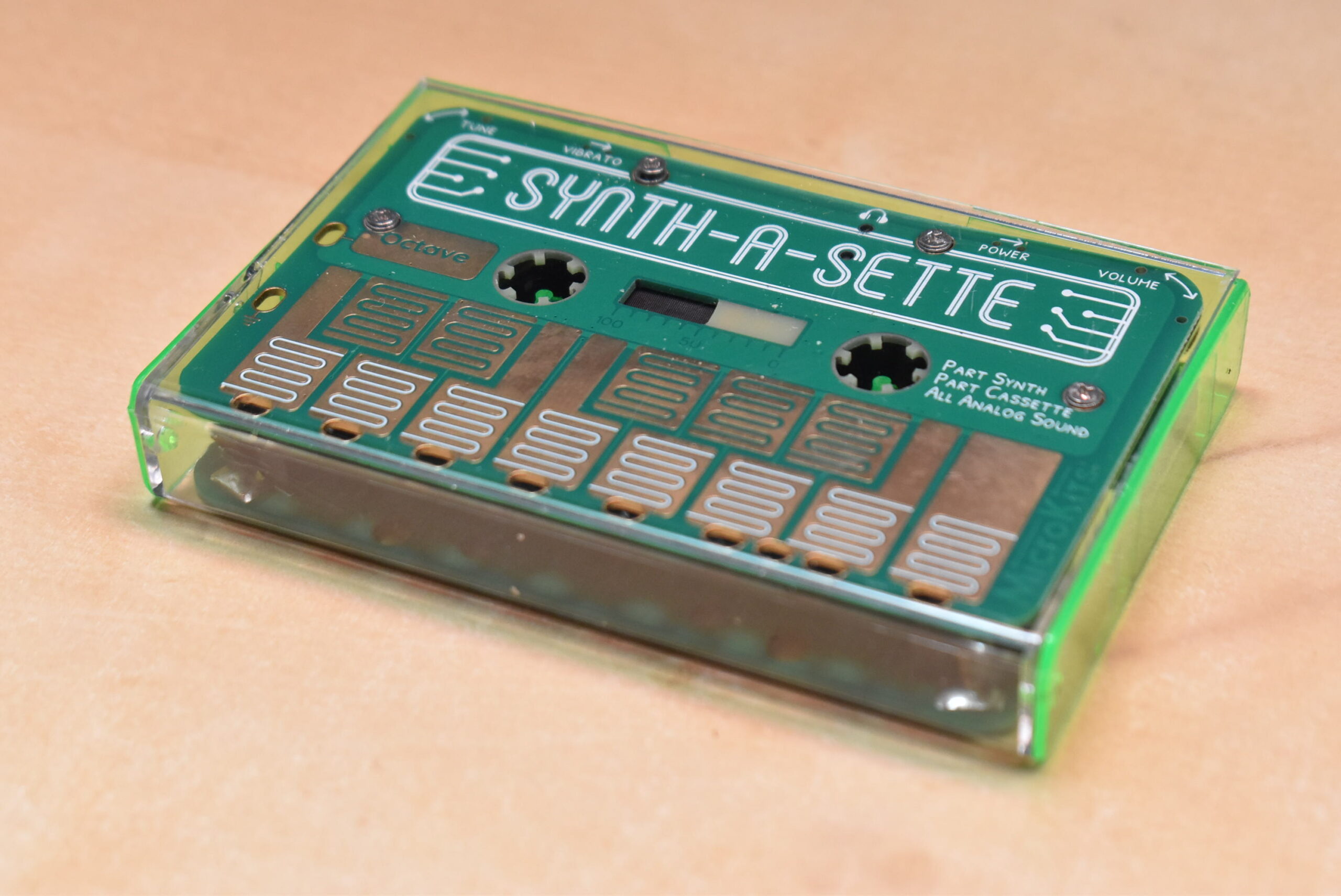

サイズは往年のカセットテープとピッタリ同じ

SYNTH-A-SETTEはそのカセットテープと大きさも形もぴったり一緒。実際、製品はカセットテープのケースに収められています。

SYNTH-A-SETTE自体もカセットテープのプラスティックケースに入っている

といっても、同じなのはあくまでも形状であって、カセットテープとして機能するわけではないので、カセットデッキ、カセットテープレコーダーに、これを入れたりしないでくださいね。厚さ部分では形状が微妙に異なるため、入らないとは思いますが、無理に入れたりすると、カセットデッキもSYNTH-A-SETTEも壊れてしまう可能性があるから、絶対にしないでくださいね。

裏面はカセットテープの絵が施されている

金色の鍵盤を指でタッチして手軽に演奏

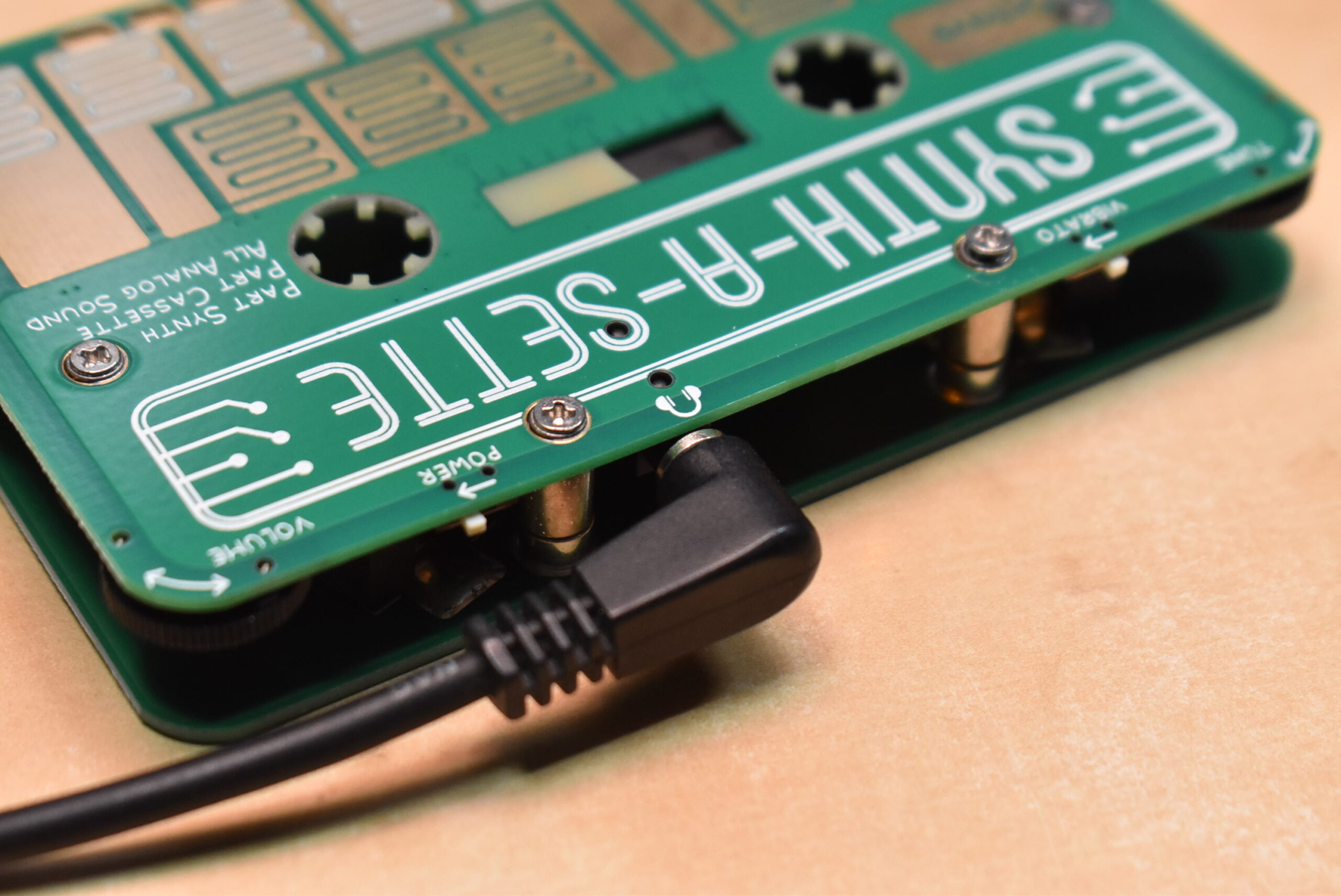

使い方はいたって簡単。本体にある小さなPOWERスイッチをスライドしてONにすると、その横にあるオレンジ色のLEDが点灯して、演奏可能状態に入ります。

リアのPOWERスイッチをONにするとLEDが点灯し、演奏可能になる

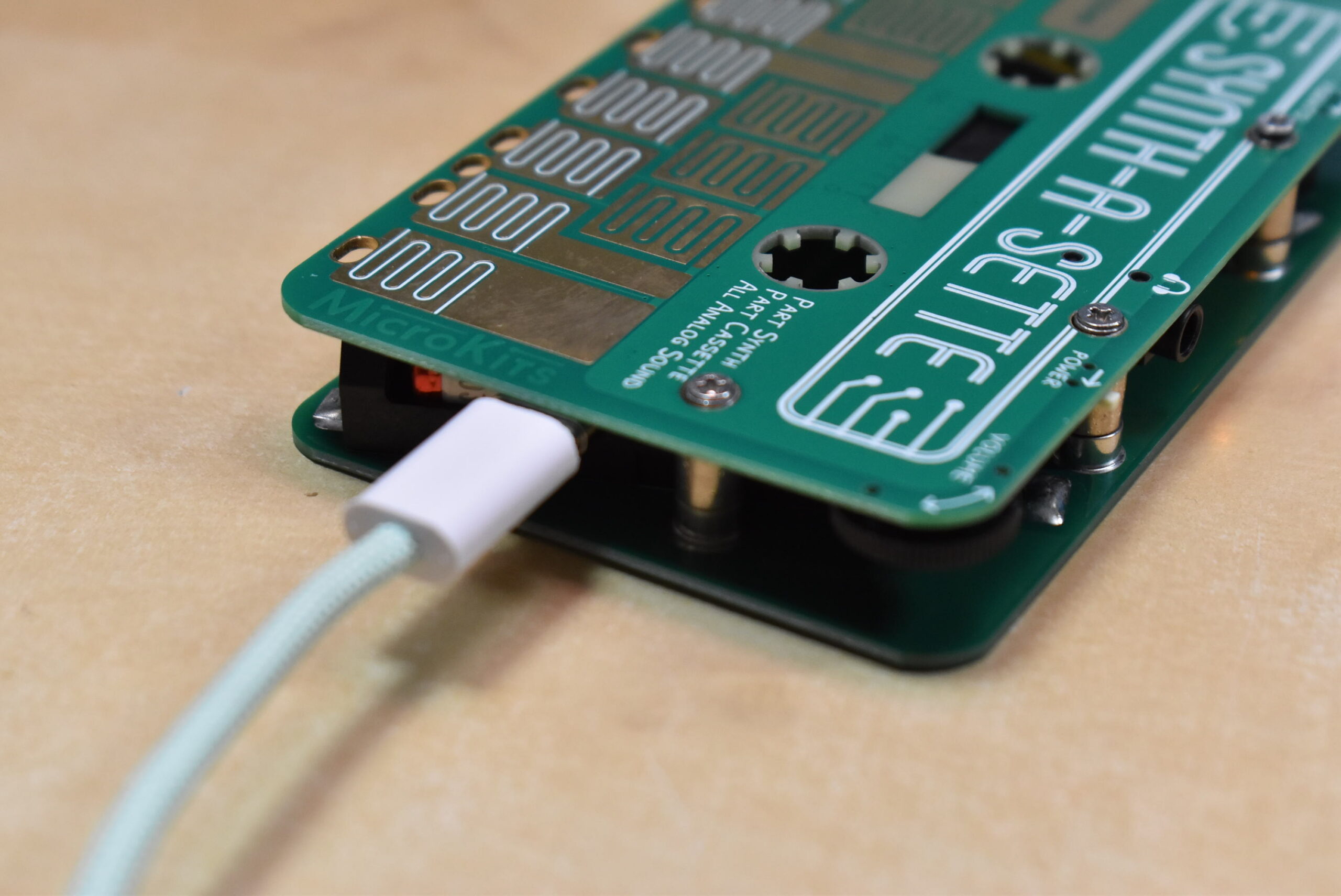

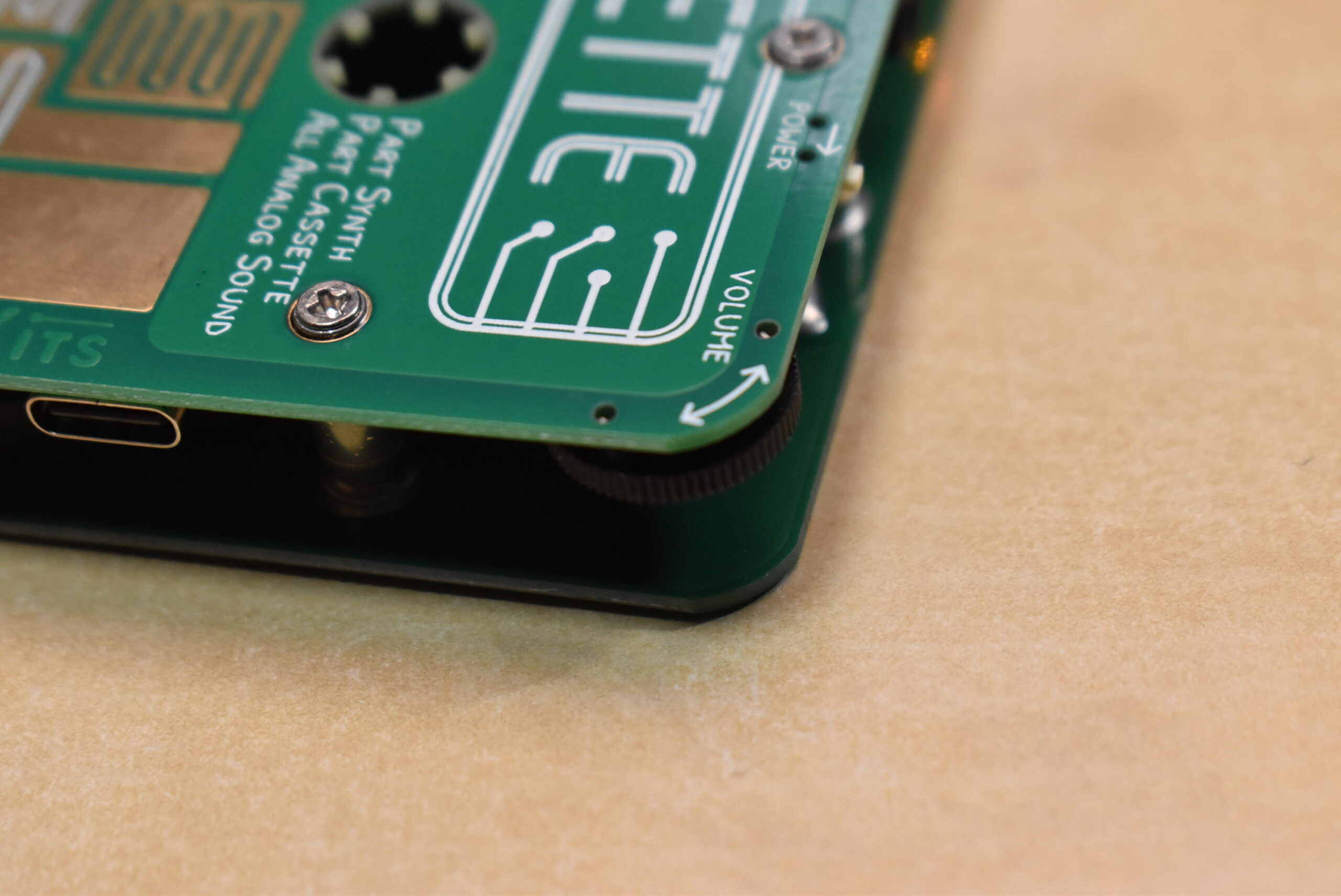

内部に単4電池が2本入っているので、これで駆動できるほか、サイドにあるUSB Type-C端子に給電すればPOWERスイッチを入れることなく、演奏可能状態に入ります。

USB Type-Cでの給電も可能

この状態で、金色の鍵盤を指でタッチすれば、ビーといった感じの電子音が鳴り、普通に演奏していくことが可能です。これはモノフォニックシンセなので、鳴るのは単音。複数の鍵盤を同時にタッチしても和音を鳴らすことはできませんよ。また、簡単な冊子もついており、「キラキラ星」の演奏の仕方なんかも懇切丁寧に図で紹介されているので、楽器を弾いたことない人でも、これで楽器デビューできそうですよ。

使い方を説明するブックレットには子供でも簡単に演奏できる譜面が掲載されている

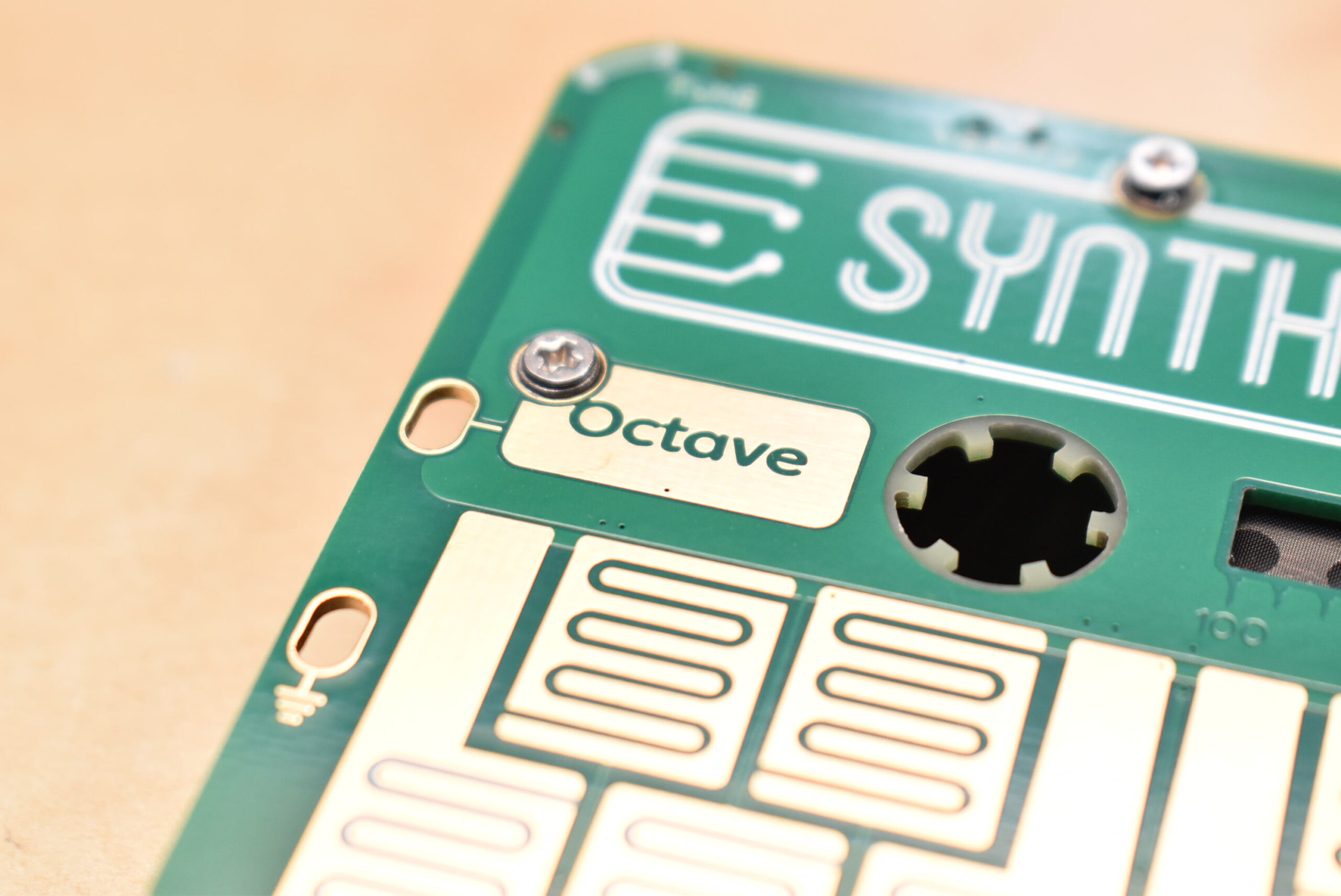

見ての通り鍵盤は13個でちょうど1オクターブ分。ですが、その左上にあるOctaveボタンをタッチしながら演奏することで1オクターブ上の音で演奏することが可能になるので、使えるのはトータル2オクターブということになります。

Octaveボタンを押しながら演奏すると1オクターブ上の高い音が出る

「こんな不思議な平面鍵盤初めて見た!」という方もいるかもしれませんが、60年年前に登場したStylophoneなんてものもあったし、KORGのvolcaシリーズなんかも同様の鍵盤が使われています。また、ちょっと方式は異なりますが、学研の大人の科学シリーズとして2008年に発売されたSX-150も平面型の鍵盤が使われていましたね。

学研SX-150(左)とKORG volca(右)

身の回りのものを鍵盤にしちゃおう

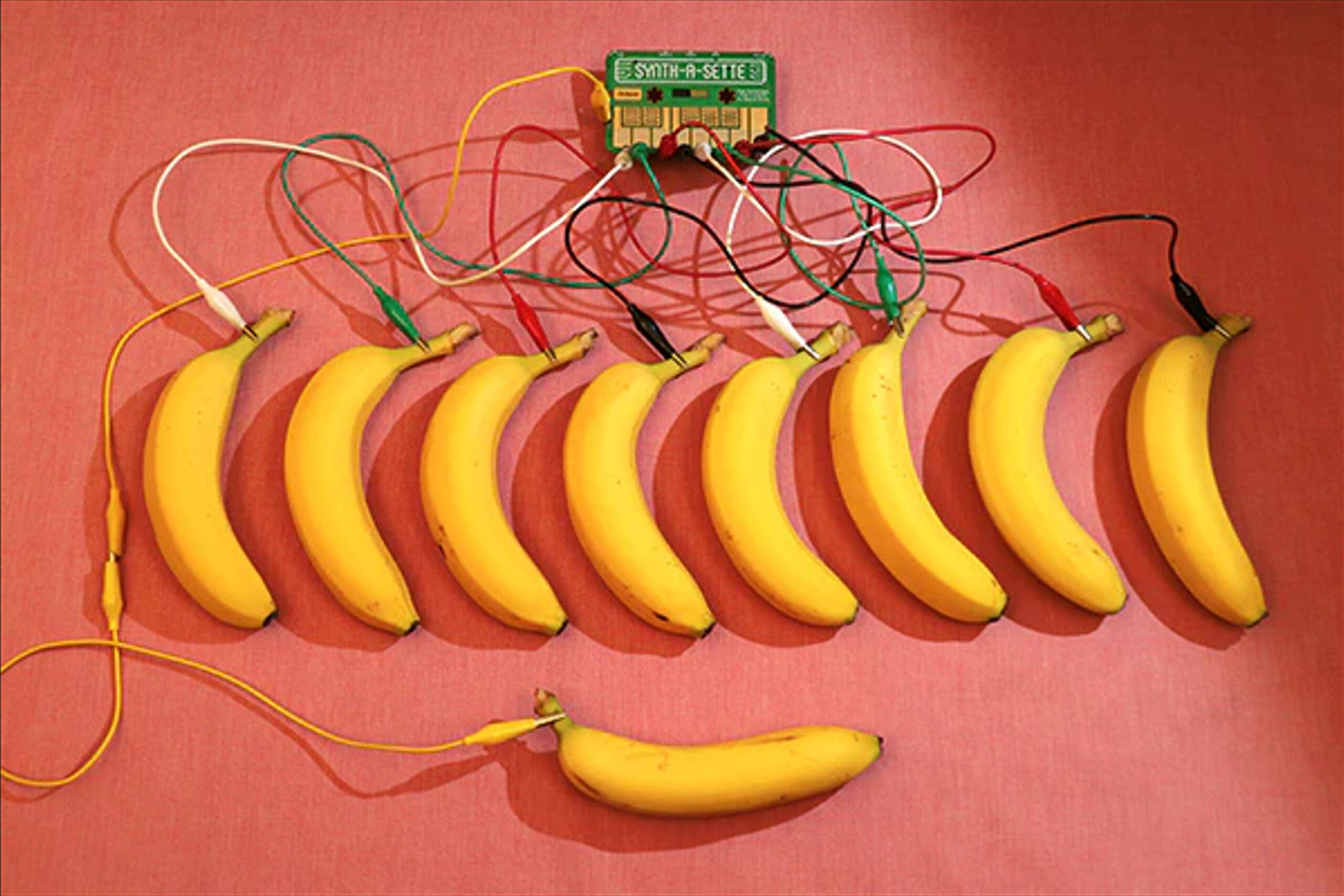

メーカーのWebページを見ると、このSYNTH-A-SETTEがバナナに接続されていること。

付属するワニ口クリップをバナナにつなぐとバナナが楽器に!?

電子楽器とバナナ。ずいぶん異色な組み合わせではありますが、以下のビデオを見ると、どんな使い方なのかすぐにわかると思います。

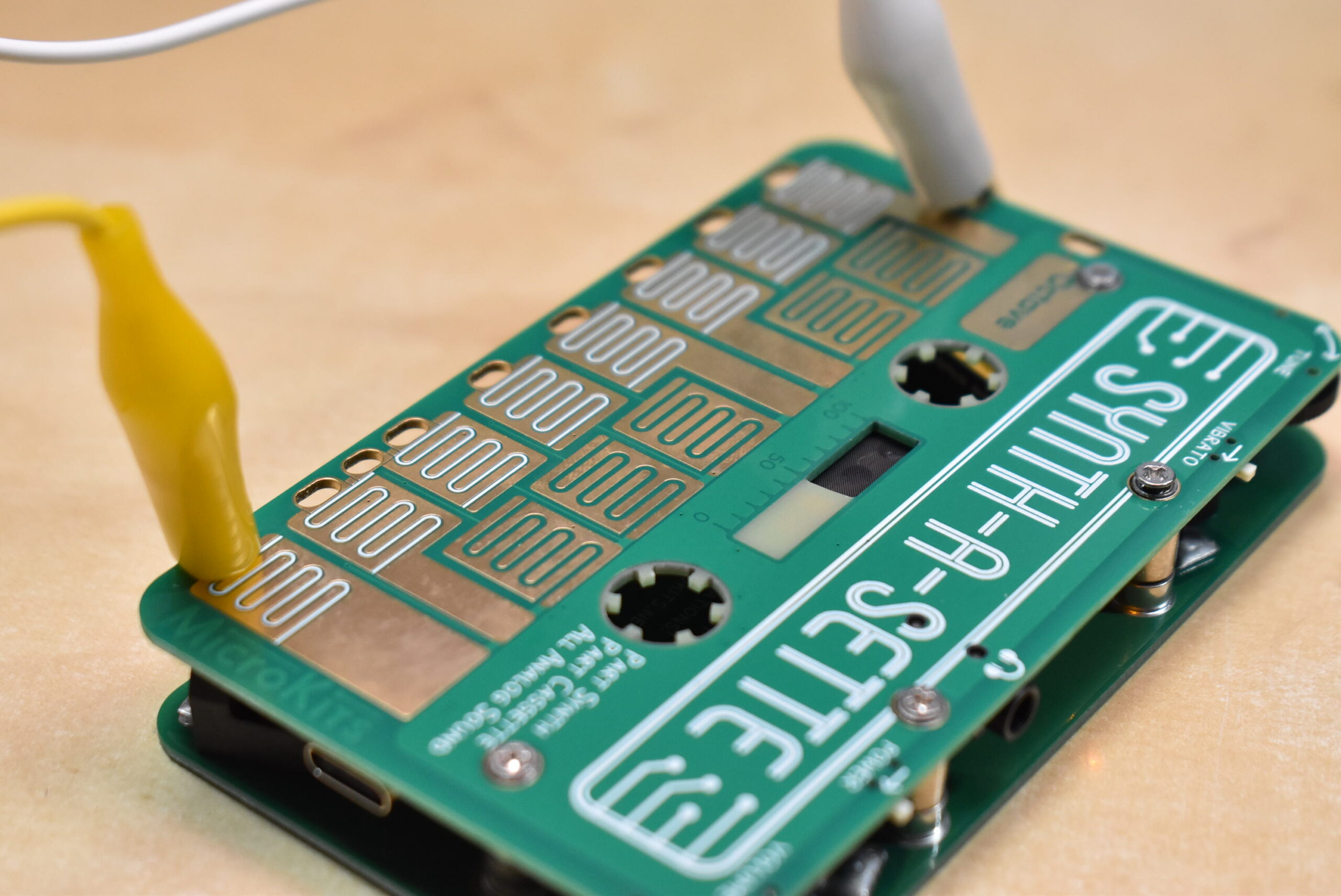

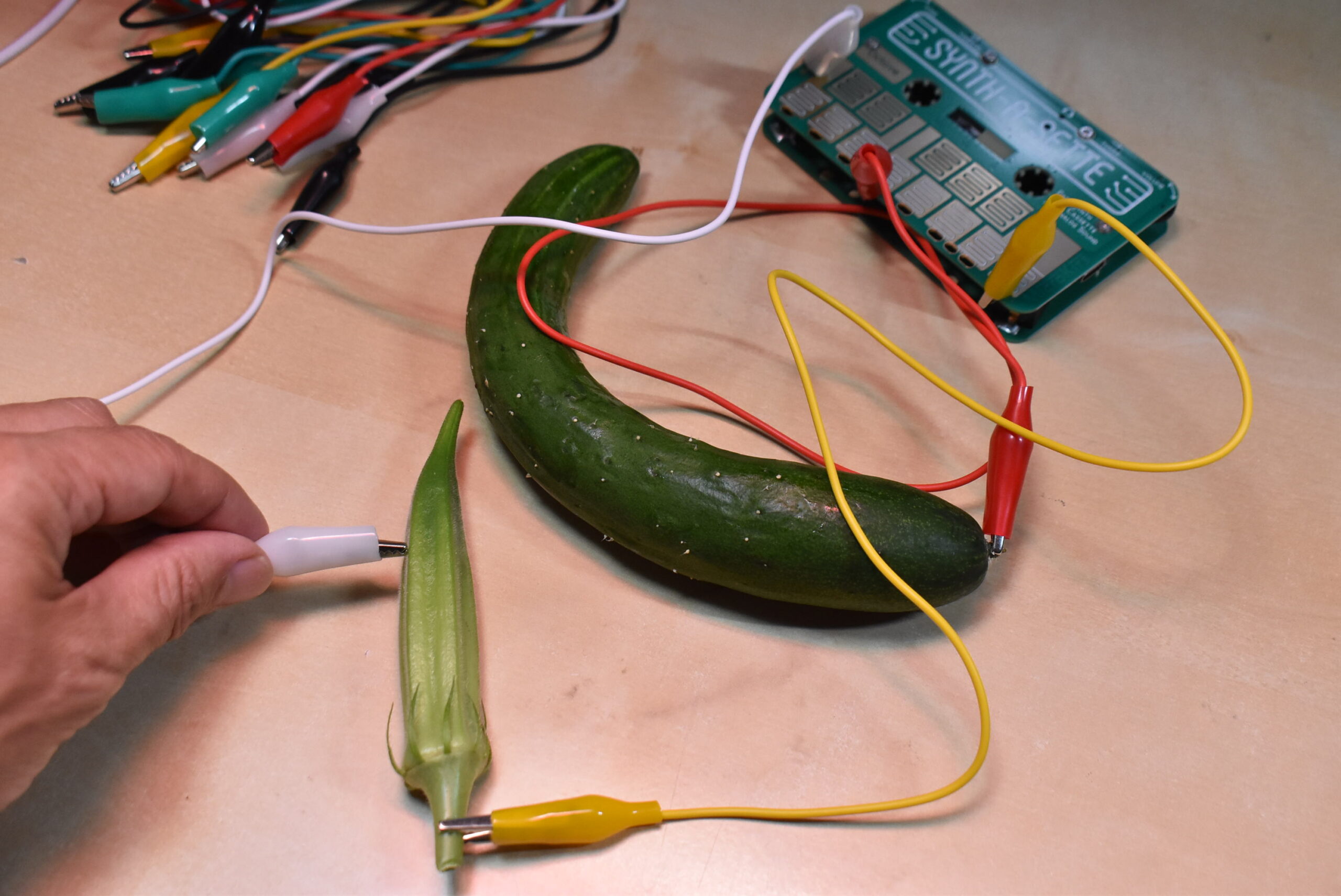

先ほどの、金色の平面キーボードは、静電容量方式タッチセンサーという仕組みでできているので、こんな不思議なことができるのです。実際、SYNTH-A-SETTEには10本のワニ口クリップ(ミノムシクリップ)が付属しており、これを13個ある鍵盤の下にある小さな穴に差し込む形で取り付け、ケーブルの反対側をバナナに接続すれば、もうこれでバナナを楽器にできるのです。

各鍵盤に接続するための穴にワニ口クリップを接続

ウチにはバナナがなかったのですが、今朝、庭で採れたキュウリとオクラがあったので、同じように接続したらこれで鳴らすことができましたよ。

キュウリやオクラも楽器になった!

もちろん、果物や野菜だけでなく、電気を通すものなら、何でも楽器にすることが可能です。フォークやナイフ、ハサミなんて金属でもいいし、コップに水を入れてその中にワニ口クリップを入れる……なんてことでも楽器にすることができますね。

何が電気を通して、何が通さないのか。そんな実験のための学習教材としても使うことができそうです。もちろん、これで感電してしまう、なんて危険性はないので、心配はいりませんよ。

ビブラートやピッチチェンジも可能

このように簡単に演奏できるSYNTH-A-SETTEですが、本格的なシンセサイザとまでは言えないものの、ちょっとしたサウンドの調整は可能となっています。

まずは右上にあるVOLUMEを回すことで、音量の調整が可能です。

VOLUMEを動かすことで音量調整が可能

また左上にあるTUNEを動かすことでチューニング調整が可能となっています。もちろん、これをチューニングに使うのもいいですが、演奏しながらこれを動かせば、無段階でのピッチチェンジにも利用できるので、この辺はアイディア次第ですね。

TUNEを動かすことでピッチを変更できる

さらにVIBRATOというスイッチがあり、これをONにすると、サウンドのピッチが揺れるビブラートが掛かった演奏が可能になります。パラメーターとして用意されているのはこれだけですが、これだけだからこそ、「シンセサイザはちょっと難しそう…」なんて構えることなく、楽しく遊ぶ感じで演奏することができます。

VIBRATOスイッチをONにするとビブラートがかかる

単4電池x2で駆動。圧電スピーカーで鳴らすチップチューンサウンド

では、ここからちょっとマニアックにSYNTH-A-SETTEを見ていくことにしましょう。前述のとおり、SYNTH-A-SETTEは、内蔵スピーカーを使って本体だけで演奏可能になっていますが、3.5㎜のヘッドホン端子も用意されているので、ここにヘッドホン、イヤホンを挿せば、より高音質に鳴らすことも可能です。

ヘッドホン端子から音を鳴らすことも可能

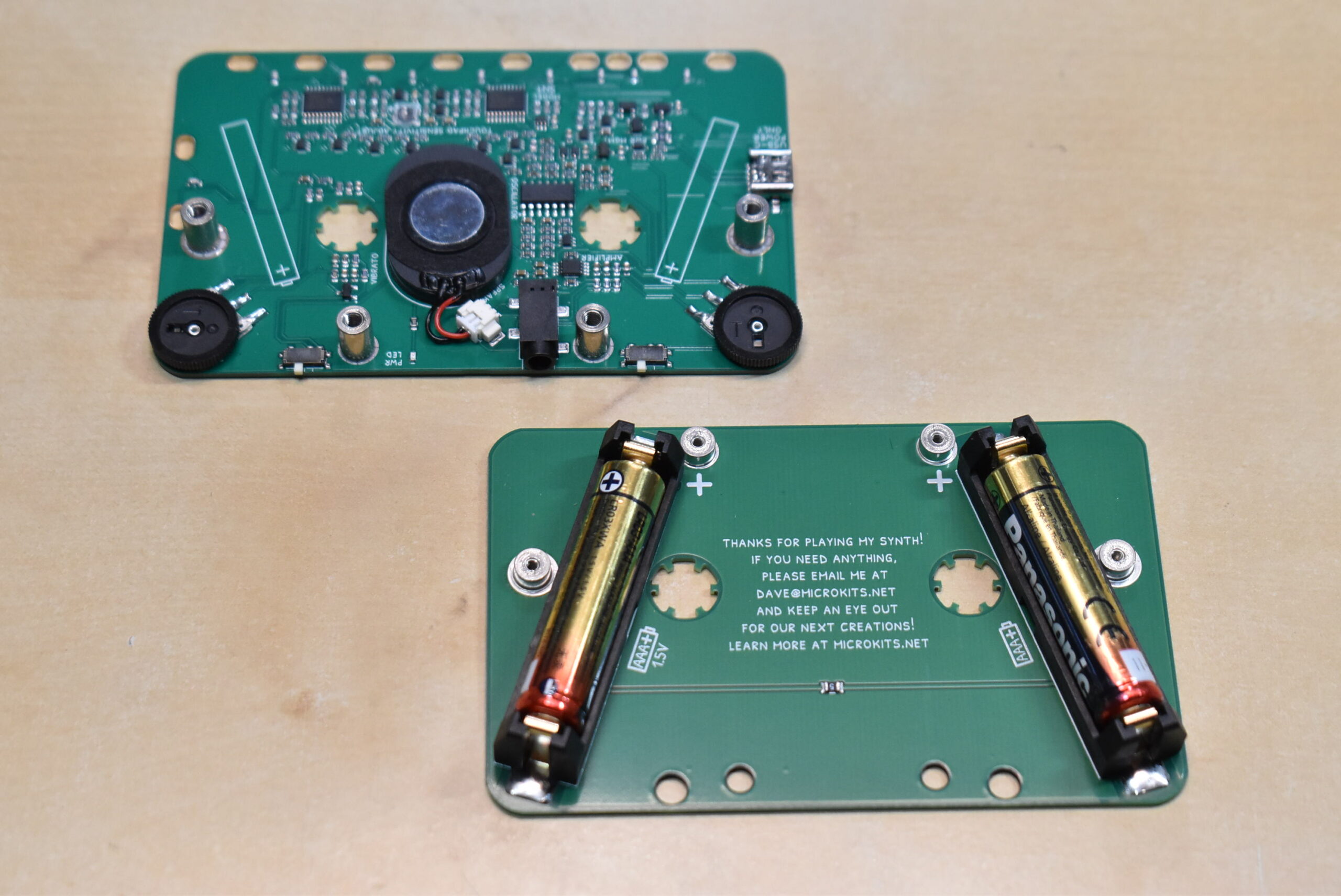

そして、このSYNTH-A-SETTEのトップパネルには4つのネジがあるので、+ドライバを用いてこれを外すと、2つの基板に分解することができます。その片方には単4の電池ボックスが付いているので、電池がなくなったときは、交換することが可能です。

4つのネジを外すと2つの基板に分解できる。片方には電源となる2本の単4電池が装備されている

もう一つの基板を見ると中央には丸い大きな部品がありますが、これは圧電スピーカー。音質的には、いわゆるHi-Fiとは正反対のものなので、ビービービーといった感じのガジェット感満載のサウンドで鳴るわけです。

中央部にあるのは圧電スピーカー

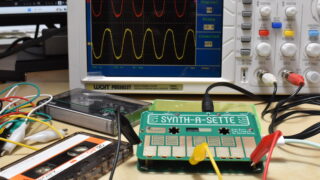

回路はオペアンプで構成されたシンプルなアナログ制御のアナログ音源

せっかく分解したので、SYNTH-A-SETTEの回路構成をもう少し詳しく見てみましょう。まず、最初にいえるのは、これが完全なアナログ回路である、という点です。昨今の電子楽器はPCM音源を使ったデジタル制御が当たり前ですが、この基板を見る限り、マイコンチップなどはまったくなく、すべてアナログ制御になっているようです。

そして回路としては大きく

OSCILATOR(オシレーター)

AMPLIFIRE(アンプ)

といったもので構成されています。

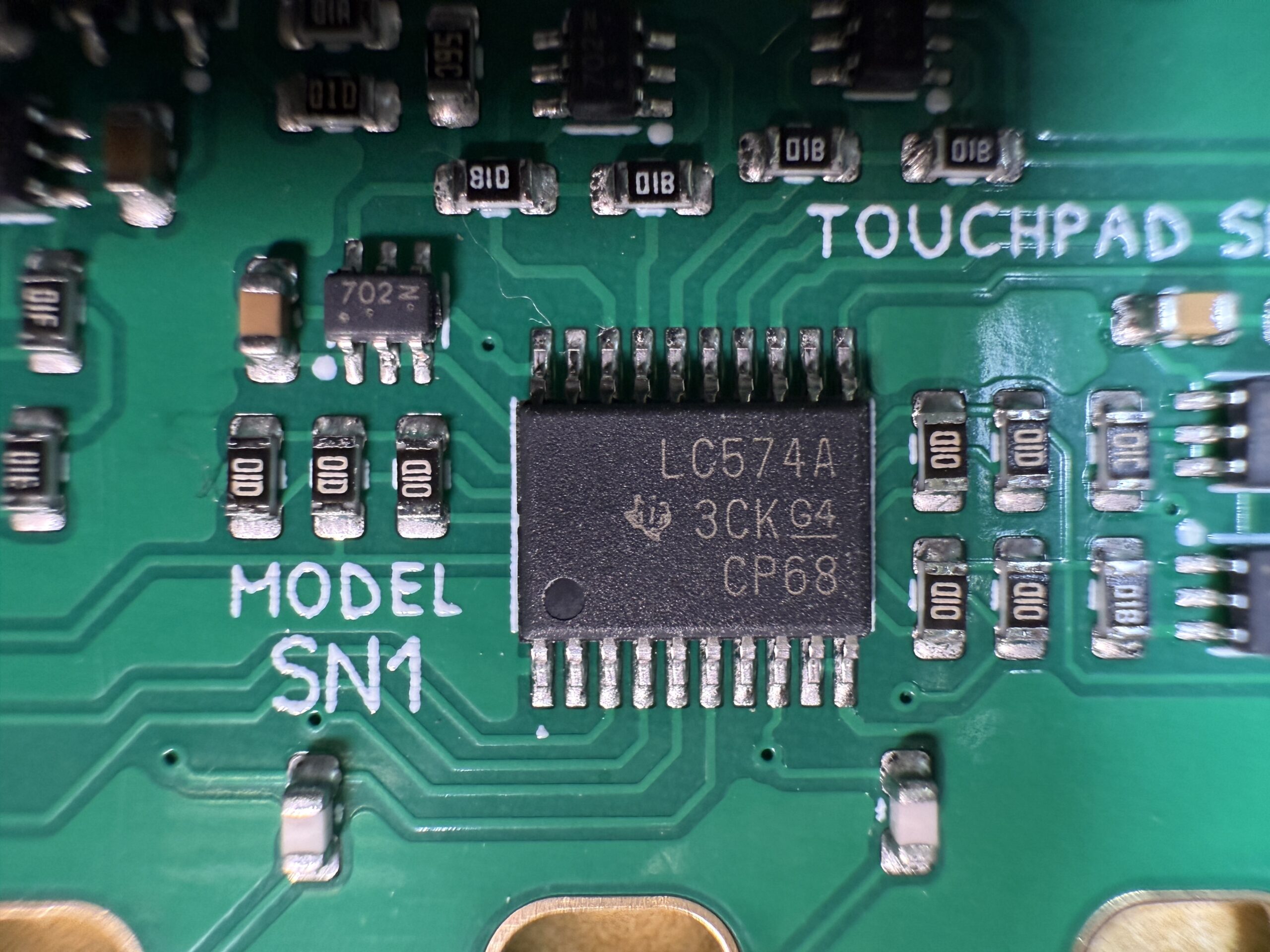

まず鍵盤タッチ検出部はD型フリップフロップを使って、タッチ検出の状態をラッチする仕様になっています。

鍵盤タッチ検出部にはTIのフリップフロップICが搭載されている

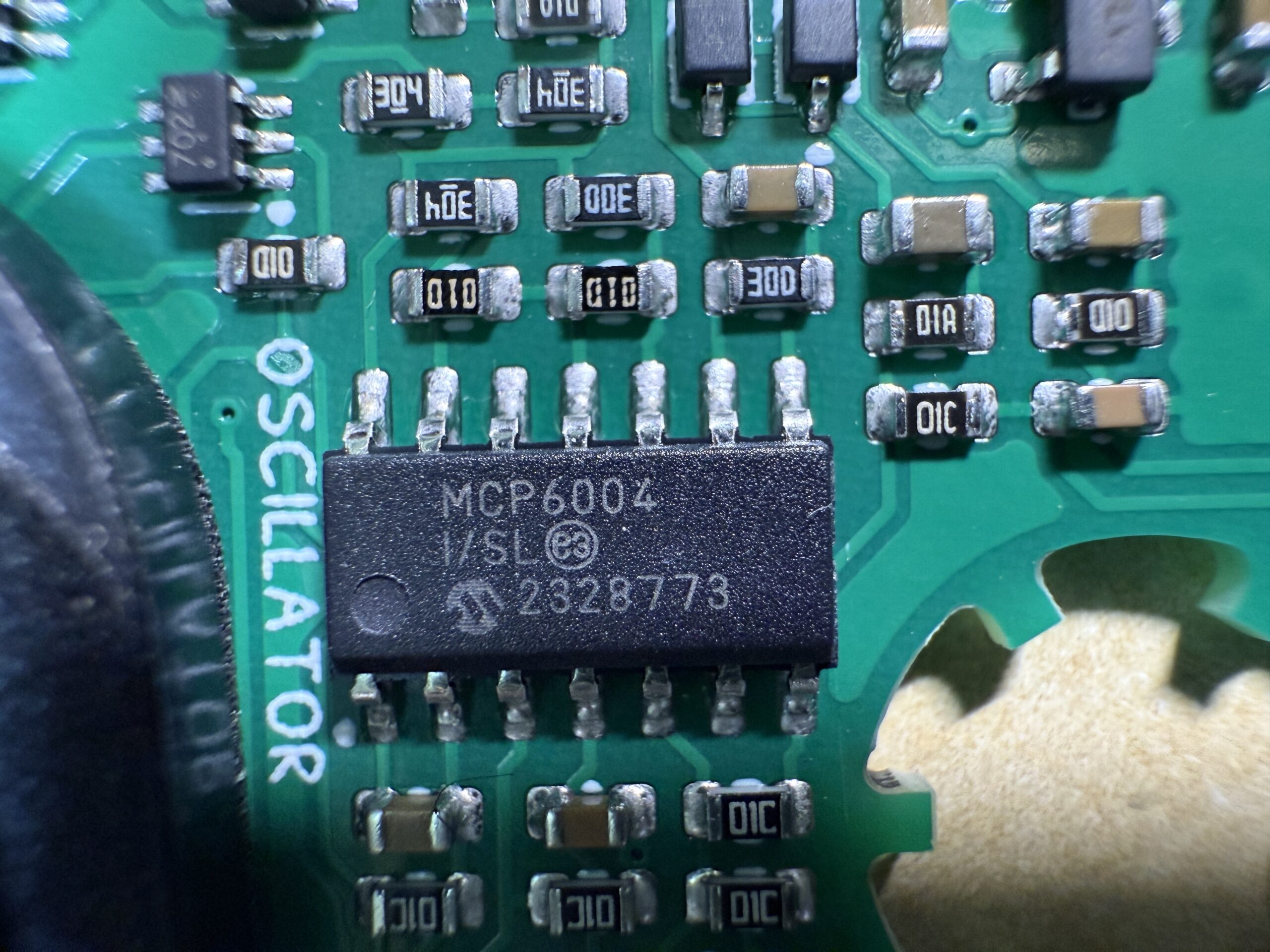

その結果をオシレーターへと送るわけですが、ここで使われているのはMCP6004というオペアンプ。これで各鍵盤に応じた周波数を作り出して、波形整形されています。

オシレーター部にはモトローラのオペアンプが使われている

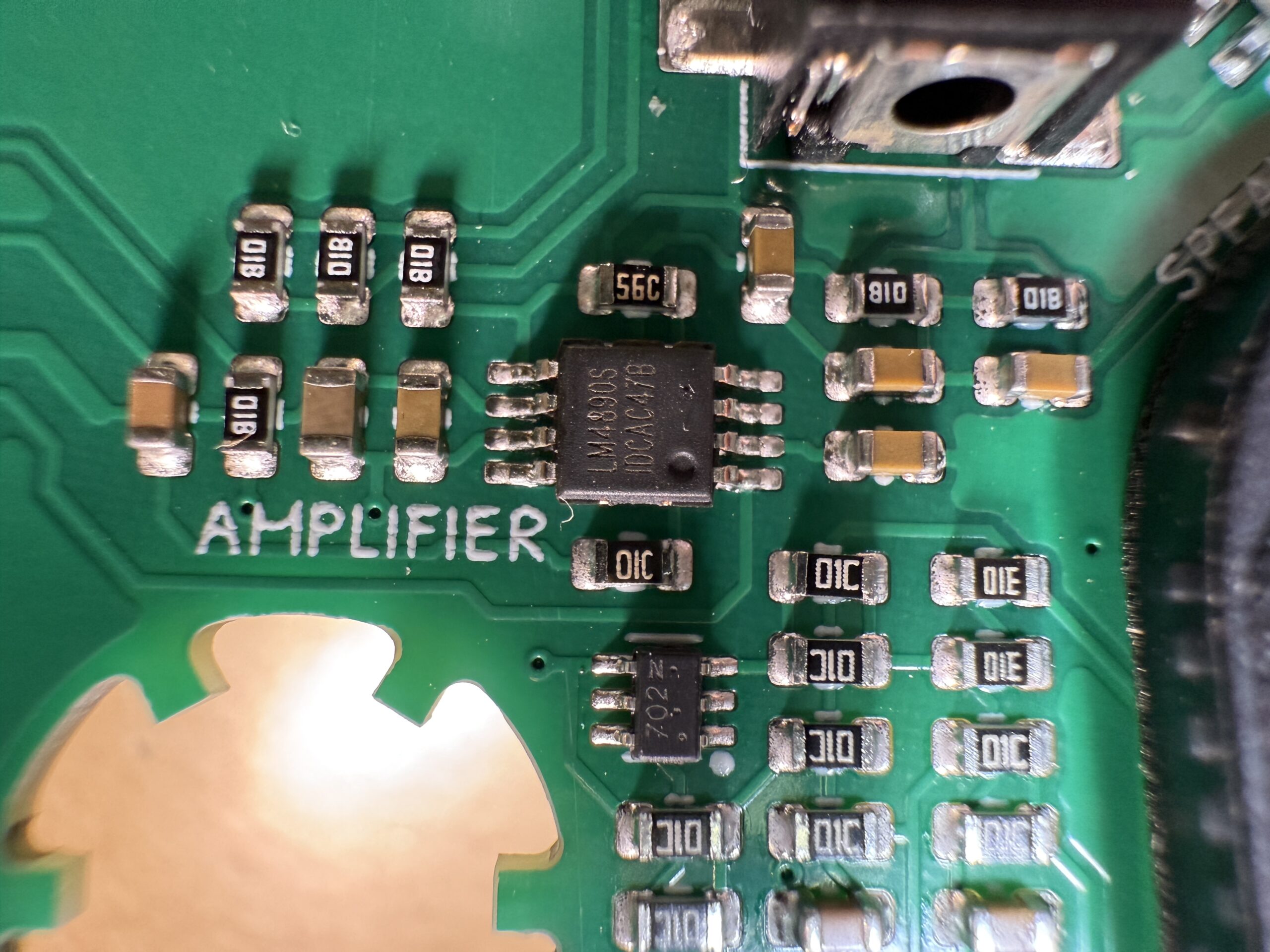

さらに、この信号がアンプ部へ送られ、LM4863というオペアンプで増幅した上で、圧電スピーカーやヘッドホン端子へと送られて、実際に音が鳴る仕組みとなっています。

アンプ部には1W出力のオペアンプICが搭載されている

USB Type-C端子はあるけれど、あくまでも5Vの電気を供給するだけのもので、デジタル要素はゼロという、今どき珍しい電子楽器ですね。

サイン波に近いけど、味のあるチップチューンサウンド

内蔵スピーカーで鳴らすとチープなサウンドではありますが、ヘッドホンで聴いてみると、結構、芯のあるしっかりした音。マイコンがないからか、フロアノイズもなく、かなりクリアな音なんですよね。

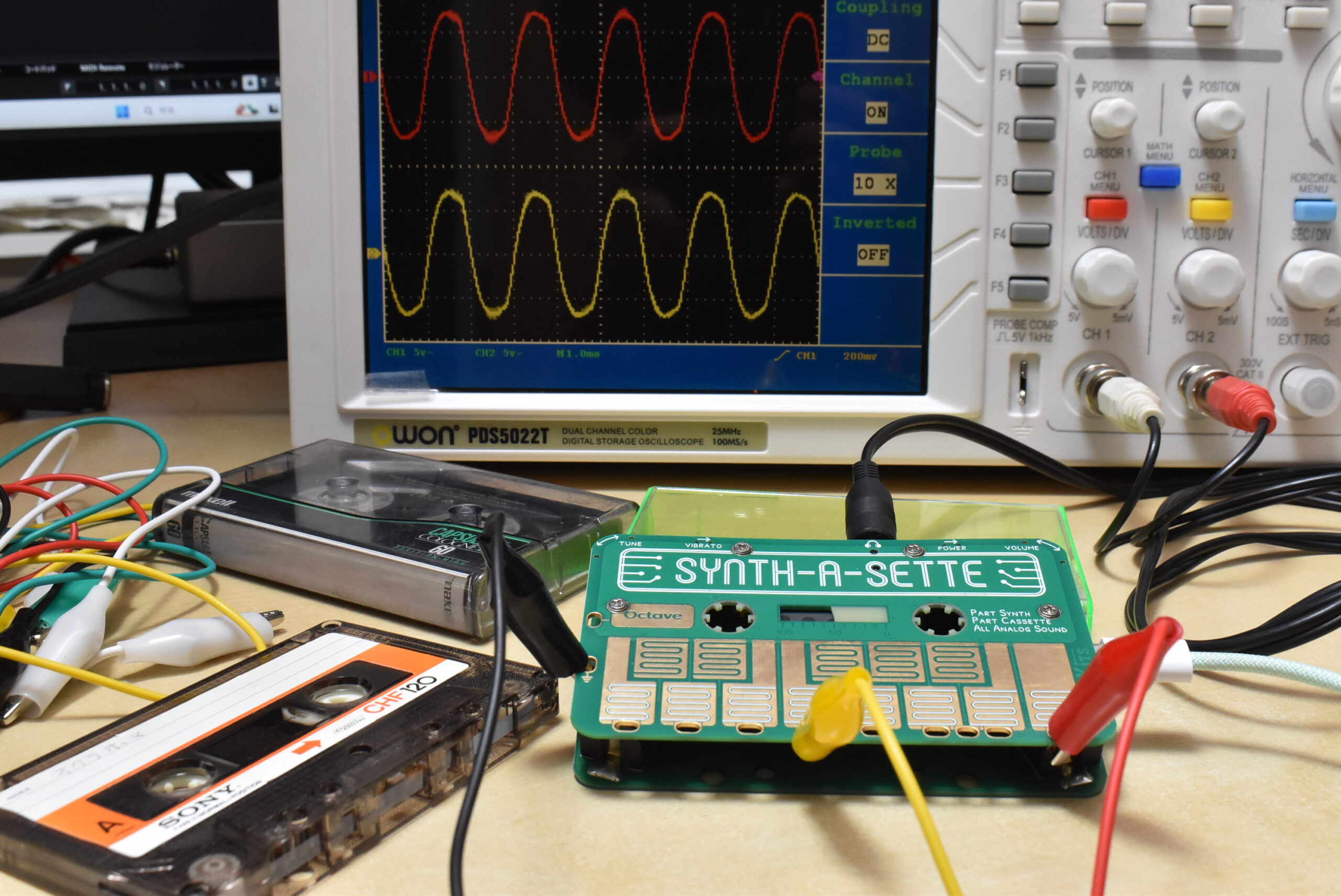

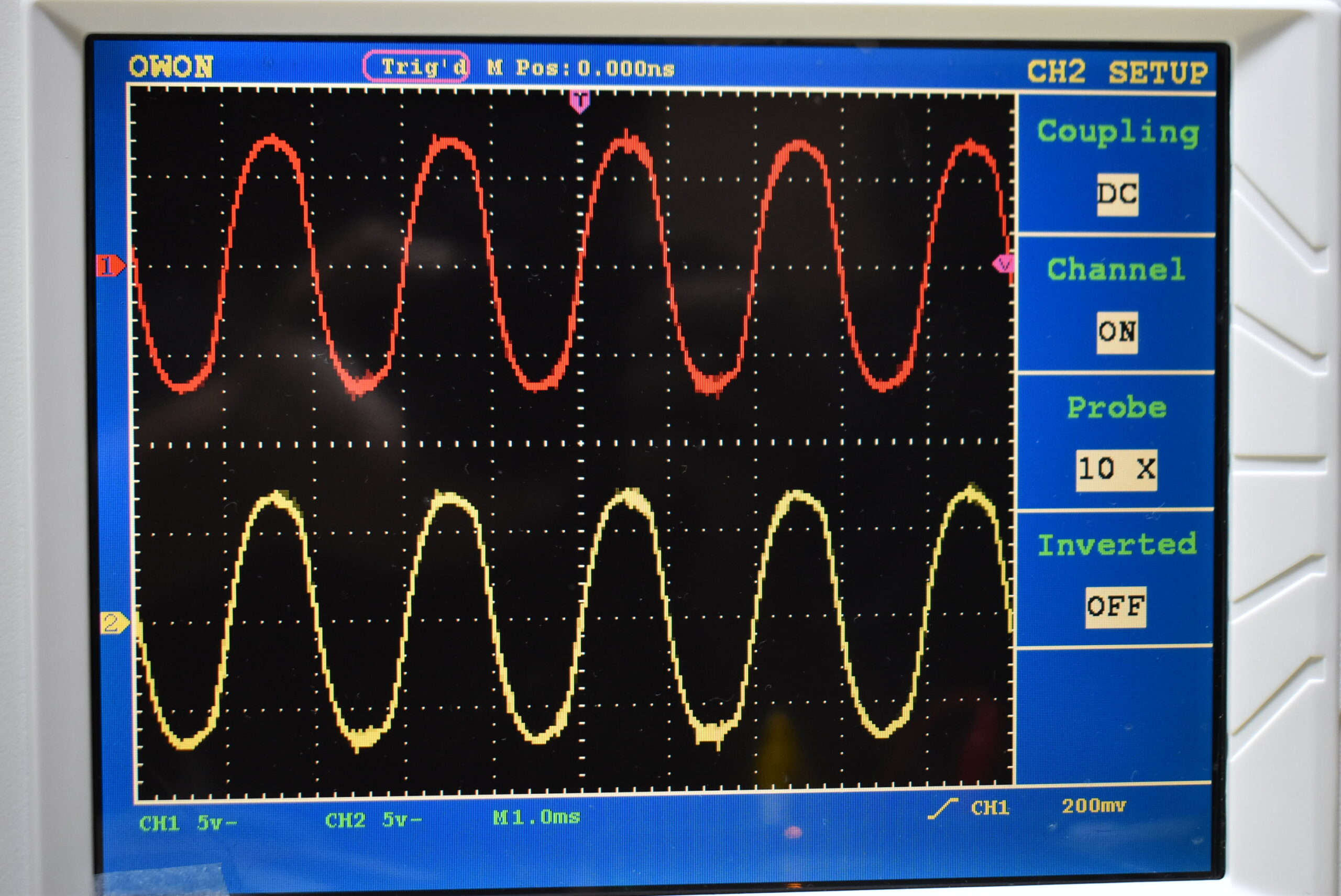

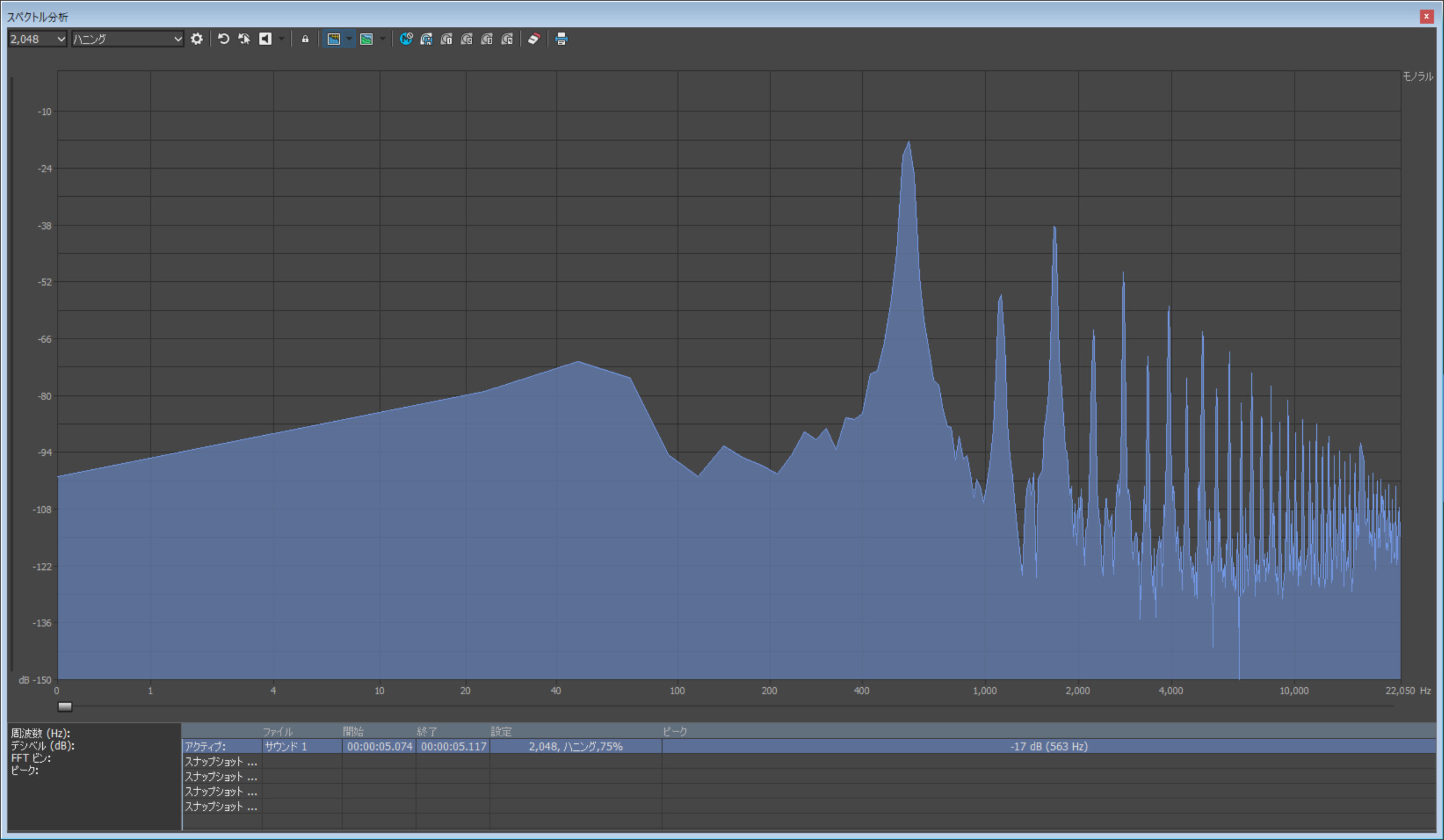

実際、波形で見たらどんなものなのか気になったので、オシロスコープを使ってチェックしてみました。その結果が以下の波形です。

出力をオシロスコープで見ると、やや変形したサイン波のような波形になっている

ここからも分かる通り、サイン波に近い、シンプルな波形ではあるけれど、細かく見ると滑らかなサイン波ではなく、微妙にゆがんだ形状になっているので、そこがいい感じにチップチューン的なサウンドに演出しているんですね。

もちろん、このサウンドをDAWでレコーディングしていくことも可能。シンプルな音源ではあるけれど、完全なアナログ音源だけに、結構いい感じに目立ってくれます。

もちろんオーディオインターフェイス経由でDAWにレコーディングすることも可能

試しにそのレコーディング結果をFFTで解析してみると、かなり倍音成分をふんだんに含みつつ、低域もしっかりしたサウンドであることがわかります。完全なアナログ音源だけに、シーケンスコントロールといったことが難しいですが、DAWでの音作りにおいて、こんなアナログ音源で味付けするといった使い方にはピッタリかもしれません。

DAWに取り込んだ結果をFFT解析すると高調波成分いっぱいの音であることがわかる

以上、MicroKitsのSYNTH-A-SETTEについて、紹介してみましたが、いかがだったでしょうか?フルアナログで、とっても単純な楽器ではありますが、遊び心もいっぱいで楽しさ満載の音源でもあります。こんな機材が9,900円で入手できるのですから、一つ持っておいて損はないと思います。

お子さんのいらっしゃるご家庭なら、夏休みの自由研究ネタとして使いつつ、終わったら自分の音源に、なんていうのもアリではないでしょうか(笑)。

【関連情報】

SYNTH-A-SETTE製品情報

【価格チェック&購入】

◎Dirigentオンラインショップ ⇒ SYNTH-A-SETTE

◎Rock oN ⇒ SYNTH-A-SETTE

◎宮地楽器 ⇒ SYNTH-A-SETTE

◎オタイレコード ⇒ SYNTH-A-SETTE

◎Amazon ⇒ SYNTH-A-SETTE

◎サウンドハウス ⇒ SYNTH-A-SETTE

コメント