去る6月15日、東京・西早稲田のArtware hub KAKEHASHI MEMORIALにて「3-Legends of Digital Synthesizer~デジタルシンセ黎明期~」というユニークなイベントが開催されました。これは公益財団法人かけはし芸術文化振興財団が主催する梯郁太郎メモリアルイベントの第4回目で、デジタルシンセサイザの歴史を語る上で欠かせない3台の名機が実機デモとともに紹介されました。

1983年のYAMAHA DX7の発売から始まったデジタルシンセの革命は、その後のRoland D-50(1987年)、KORG M1(1988年)へと続き、現在の音楽制作環境の基盤を築いてきました。これら3台は単なる楽器を超えて、音楽ジャンルそのものを生み出し、80年代から90年代の音楽シーンを決定づけた存在です。今回のイベントでは、各機種の開発に携わったエンジニアや、実際にこれらの楽器を使って活動してきたキーボーディストたちが一堂に会し、当時の開発秘話や音楽的な影響について語り合いました。ナビゲーターを務めた篠田元一さん(作編曲家・キーボーディスト)は「この3台は、開発の段階から深く関わらせていただいた楽器。久々に開発者やメーカーの方々が集結して、当時を振り返りながらコアな話ができる貴重な機会」と語っていました。そのイベントをレポートしてみましょう。

6月15日にDX7、D-50、M1のデジタルシンセを振り返るイベントが開催された

デジタルシンセ誕生の背景とMIDIの重要性

イベントの司会を務めた国立科学博物館元主任調査員の北口二朗さんは、イベントの冒頭でデジタルシンセが誕生した背景として3つの要因を挙げました。まず、リアルなサウンド、つまり生楽器により近い音色への需要。次に、CPUの高速化とメモリの低価格化という技術的な進歩。そして最も重要なのが、1983年のMIDI誕生だ、と。

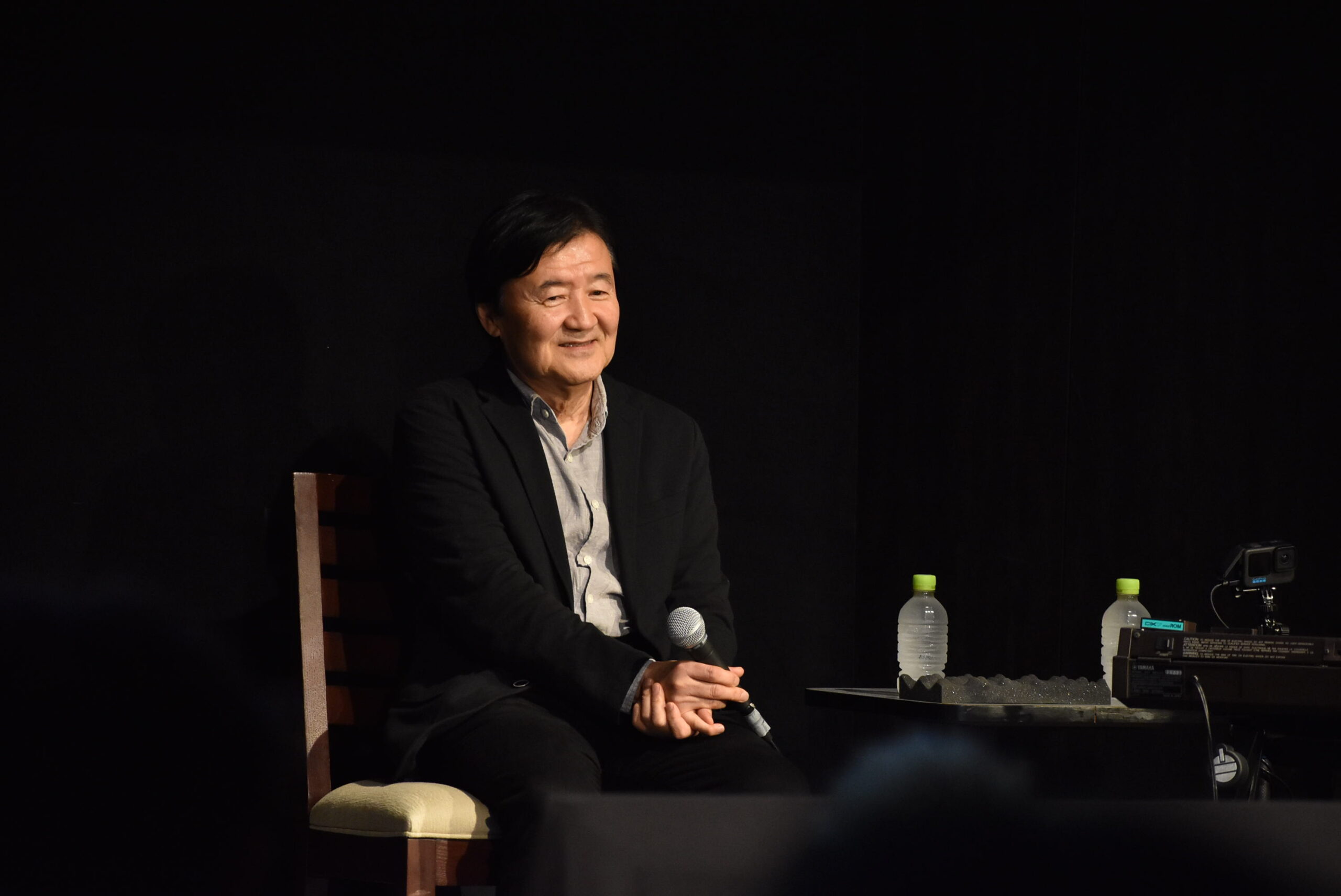

国立科学博物館元主任調査員の北口二朗さん

MIDIについては特に詳しく説明されました。1983年のアメリカ・アナハイムで開催されたNAMMショーで、Sequential Circuits Prophet-600とRoland Jupiter-6という異なるメーカーのアナログシンセを初めてMIDIケーブルで接続し、一方の鍵盤でもう一方の音源を鳴らすという実証実験が成功しました。その後登場したのが、今回のDX7、D-50、M1なわけですが、42年も前に誕生した技術が、現在でも全ての電子楽器に搭載されている事実の重要性が語られました。

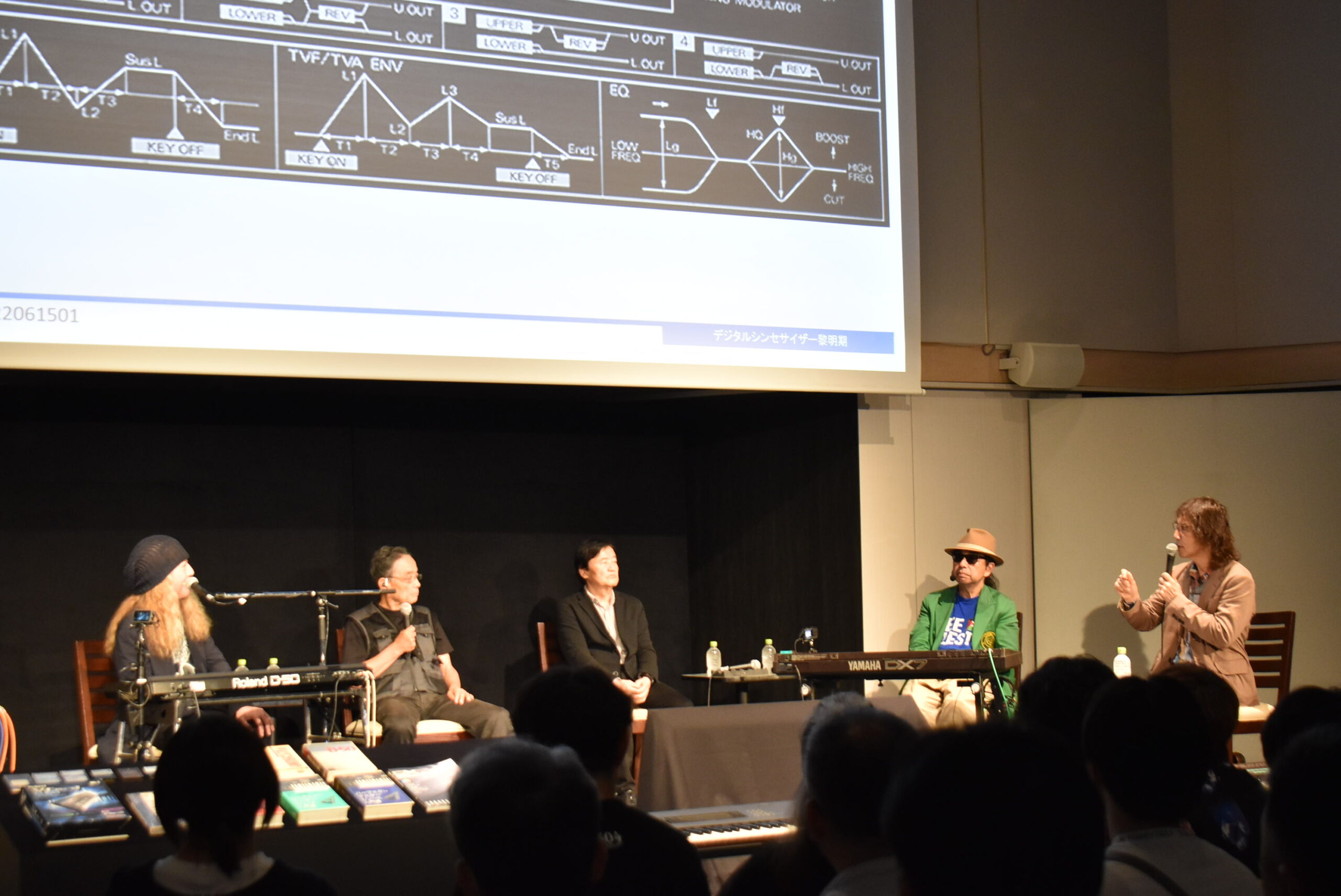

会場のステージには、昔懐かしいデジタルシンセが並んだわけですが、ここからは篠田さんが司会を務める形で、それぞれの機種の開発背景や社会への影響など、さまざまな形で深堀していきました。

YAMAHA DX7 – FM音源が世界を席巻

最初に取り上げられたのは、1983年に発売されたYAMAHA DX7です。福田裕彦さん(作編曲家・キーボーディスト)と上笹敏人さん(元ヤマハ・マーケティング担当)が登壇し、FM音源の革新性について語りました。

1983年発売のYAMAHA DX7

リアルなピアノサウンドの衝撃

福田さんによる実機デモでは、DX7の代表的なエレクトリックピアノの音色が披露されました。「これまでシンセサイザでサスティンペダルを繋いでピアノのような演奏ができるのはDX7が初めてでした。しかもタッチレスポンスがあり、16音ポリフォニックで鳴る」と福田さんは当時の衝撃を語りました。

福田裕彦さん(左)と篠田元一さん(右)

FM音源の仕組みと音作りの複雑さ

FM音源の仕組みについても詳しく解説されました。モジュレータがキャリアを「くすぐる」ことで音色が変化するという分かりやすい説明とともに、6つのオペレータと32種類のアルゴリズムの組み合わせによって劇的に音色が変化する様子がデモンストレーションされました。

福田さんは「くすぐるのと、くすぐられるのだと2個しか(オペレータが)ないじゃない。DX7はこのオペレータが6個あるから、これの組み合わせ方をアルゴリズムって言うんですけど、これを変えるだけで、もう劇的に音が変わるっていうより、崩壊する」と説明し、実際にアルゴリズムを32番に変更すると「一人のキャリアが5人によってくすぐられると、ここまで崩壊してしまう」という分かりやすい比喩表現を使いながら、驚異的な変化を披露しました。

6つのオペレータを周波数変調することで音を作るFM音源として一世風靡したDX7

一方で、この複雑さが音作りの困難さにもつながりました。従来のアナログシンセのような直感的なつまみ操作から、パラメータを一つずつ呼び出して数値で調整する方式への変化により、多くのユーザーがプリセット音色やROMカートリッジに頼るようになったことが指摘されました。実際、当時、福田さんと生方則孝さんによるDX7用の音色ROMカートリッジ「生福」は爆発的なヒット商品になったので、覚えている方も多いと思います。

生福の音色カートリッジなど、関連グッズもいろいろ展示された

ヤマハの柔軟な開発姿勢

上笹さんからは、ヤマハが外部ミュージシャンと積極的に連携していた当時の開発体制が語られました。「ヤマハは素直だった。自分たちが分からないことはミュージシャンに任せようという風に考えてくれた」という言葉からは、技術と音楽性を融合させた開発姿勢がうかがえます。

元ヤマハ・マーケティングの上笹敏人さん

Roland D-50 – LA音源が示した新たな道筋

1987年に発売されたRoland D-50については、開発者であるローランド元代表取締役の菊本忠男さんが登壇し、LA音源(Linear Arithmetic)の開発秘話を語りました。キーボーディストの西脇辰弥さんによる実機デモも行われ、その独特な音世界が披露されました。

1987年に発売されたRoland初のデジタルシンセ、D-50

DX7への対抗策としてのLA音源

菊本さんは、DX7の成功を受けてローランドが取ったアプローチについて説明しました。FM音源の予測困難な非線形性に対し、LA音源では予測可能な線形性を重視したといいます。「FMはノンリニアで予測できない音が出る。私たちは線形的で、こんな音が出るんじゃないかという予測のつく音源を目指しました」と菊本さんは語りました。

D-50の開発にも関わったローランド元代表取締役の菊本忠男さん

ハイブリッド構造の革新性

D-50の最大の特徴は、アタック部分にPCMサンプルを配置し、その後のサスティン部分を従来のアナログシンセ方式で合成するハイブリッド構造でした。この発想は、限られたメモリ容量の制約から生まれたものでしたが、結果的に従来にない表現力を実現しました。

D-50にはアナログシンセ感覚で使えるLA音源が搭載された

「TR-808やTR-909の開発で分かったのは、アタックの数十ミリ秒の音が非常に重要だということでした。そこだけPCMを使い、後はアナログシンセで合成すれば、メモリの容量が少なくてもリアルではないけれどアイデアル(理想的)な音ができる」と菊本さんは語りました。

興味深いのは、D-50に収録されたPCMサンプルの選定において、エリック・パーシング(Eric Persing)という米国のアーティストが大きな役割を果たしたことです。「ピアノのコツンという音を入れる、あるいは笛の吹くプツンという音を入れるというのは大体想像がついたんですけど、彼は『任せとけ』と言うんですね。そこには笛を吹いた、自分の声を使ったとか、お風呂場で何か声を出したとか、そういうまさに抽象的な音であるけども有効な音を見つけ出した」と菊本さんは振り返りました。

パーカッショニストの梯郁夫さん(左)と西脇辰弥さん(右)によるセッションも行われた

ちなみにエリック・パーシング氏は、その後、OmnisphereやKeyscapeなどで知られるSPECTRASONICS社を創業した人としても知られていますよね。

初のシンセ内蔵エフェクト

D-50のもう一つの革新は、シンセサイザに初めて本格的なデジタルエフェクト(リバーブ、コーラス、イコライザー)を内蔵したことでした。当時は「シンセの後にエフェクターを付けるのは邪道」という意見もあったそうですが、この判断が音の広がりと表現力を大幅に向上させました。

シンセサウンドにエフェクトをかけるのかといったことも話題に上った

福田さんは当時を振り返り「実は『生福ROM』を作った時にプロモーションでカセットテープを出した時があるんですよ。当然、エフェクターかけるじゃないですか。かけて鳴らしたら返ってきたDMで『インチキ』って書いてある。『エフェクターかけてんじゃねえか』って。『そりゃ、かけるわ』って僕がめちゃくちゃ怒ったことがある」と語り、エフェクターに対する当時の複雑な感情を表現していました。

KORG M1 – ワークステーションの完成形

1988年に発売されたKORG M1については、コルグ顧問の岩崎範男さんと、キーボーディスト・増田隆宣さんが登壇しました。M1は単なるシンセサイザを超えて、現在のワークステーションの原型を完成させた記念すべき機種です。

1988年に発売され大ヒットとなったKORG M1

フルPCM音源の採用

M1は、先ほどのDX7やD-50とは異なり、フルPCM音源を採用したシンセサイザです。マルチサンプリングされた高品質なピアノサウンドや、それまでにない表現力豊かなクワイヤー(合唱)サウンドが話題となりました。増田さんは「電源を入れて最初に出る000番のボイス系のクワイヤーの音に、まずビックリしました」と当時の印象を語りました。

キーボーディストの増田隆宣さん

ワークステーションとしての完成度

M1の革新性は音源だけではありませんでした。8トラックのシーケンサを内蔵し、多彩なドラム音源も搭載。さらに2系統のステレオデジタルエフェクタと4パート独立出力を備え、一台で完結した音楽制作が可能でした。

M1によって、現在のワークステーションの原型が完成した

増田さんは「今のシンセの原型が全部入っていました。8トラックのマルチティンバー、フットコントローラー対応など、現在のワークステーションの基本機能はこの時点で完成していた」と評価しました。

驚異的な商業的成功

岩崎さんからは、M1の商業的成功についても語られました。発売当初24万8000円だった価格を段階的に19万8000円、最終的には14万9000円まで下げることで、爆発的なヒットを記録。「営業で店に行かなくても売れる経験を初めてしました。店に行くと『早く持ってこい』と言われる時代でしたね」と振り返りました。

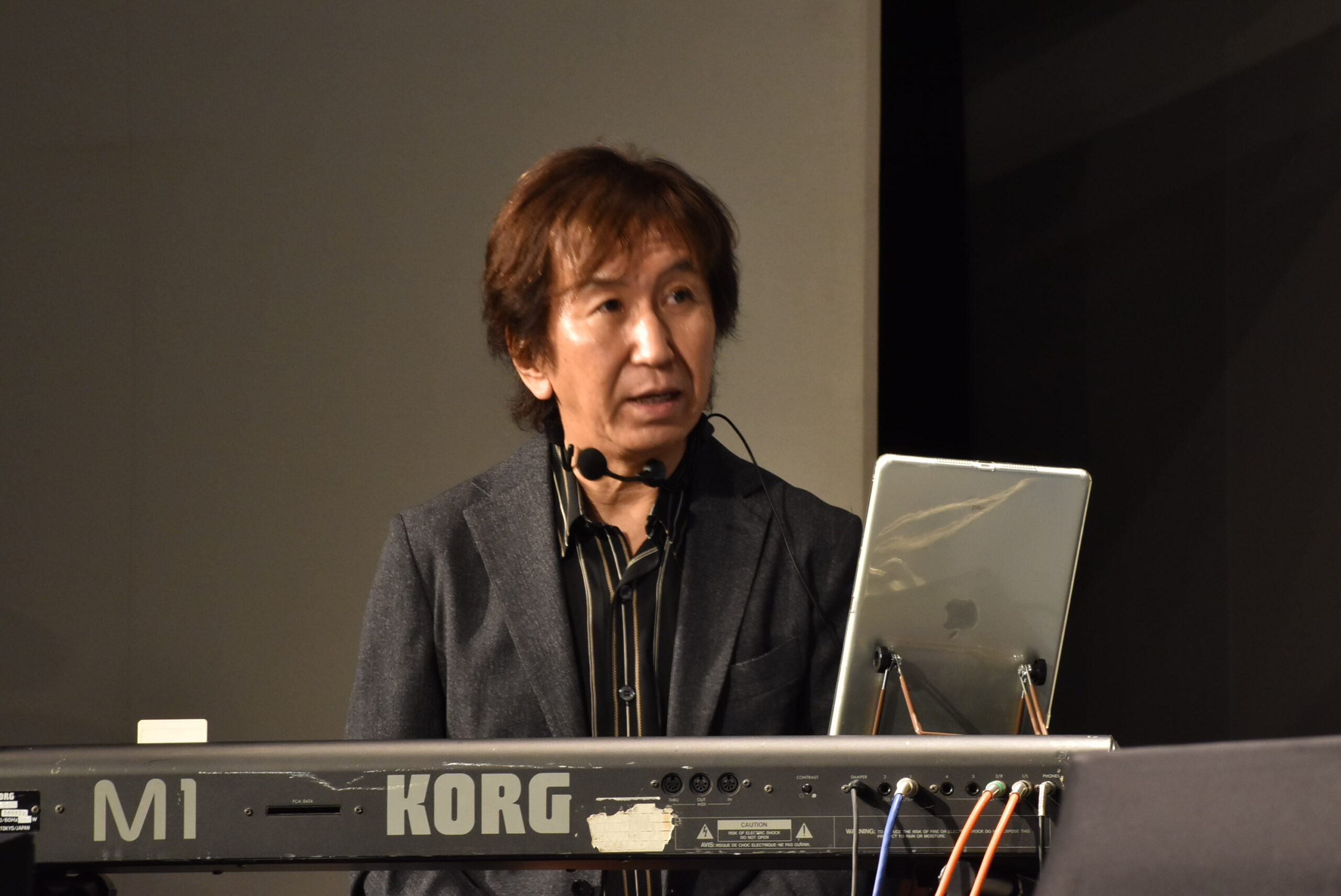

当時のM1の売れ行きなどを振り返るコルグ顧問の岩崎範男さん

福田さんも「その値段を下げるタイミングで、俺、偶然にも社長室にいたんだよね。そこで当時の社長の加藤さんが、営業の人に向かって怒ってる。『福田さん、こいつらね、M1こんなに売って、儲けてんだよ。それなのに、まだ定価で売るって言ってんだよ』って。何言ってんだろう…と思いましたが、その後ホントに値段下がったんだよね」と当時のエピソードを披露し、会場の笑いを誘いました。

当時のM1の広告なども披露された

実機ならではの音の魅力

イベント全体を通して印象的だったのは、実機から出る音の独特な魅力でした。現在これら3機種はすべてソフトウェア音源として再現されており、実機を知らない若い世代でもDTMで手軽に使用できますが、実機から出る音は明らかに異なる音の質感を持っています。

ナビゲーターを務めた篠田元一さん

篠田さんは「ソフトウェア音源はオーディオインターフェイスを通して出てくるオーディオの音ですが、今日の音は楽器の音なんです。音の肌触りが明らかに違う」と指摘しました。

西脇さんも「当時よりもこんないい音だったんだという思いを強くした。思い出補正の逆で、再生機器の進歩がすごく大きい。当時は聞こえなかったような音も、今の再生機器で聞くと初めて聞こえるような成分もある」と語り、時代を超えた楽器の魅力を再確認していました。

制限が生んだ創造性

イベントの最後に、西脇さんから興味深いコメントがありました。「制限があるということが創造性につながるということがよくわかりました。最近は制限がなさすぎて、あえて制限を自分に課すこともあります。そういう黎明期ならではの面白い創造性というものが、各社すごく生きていた時代なんだなと感じます」

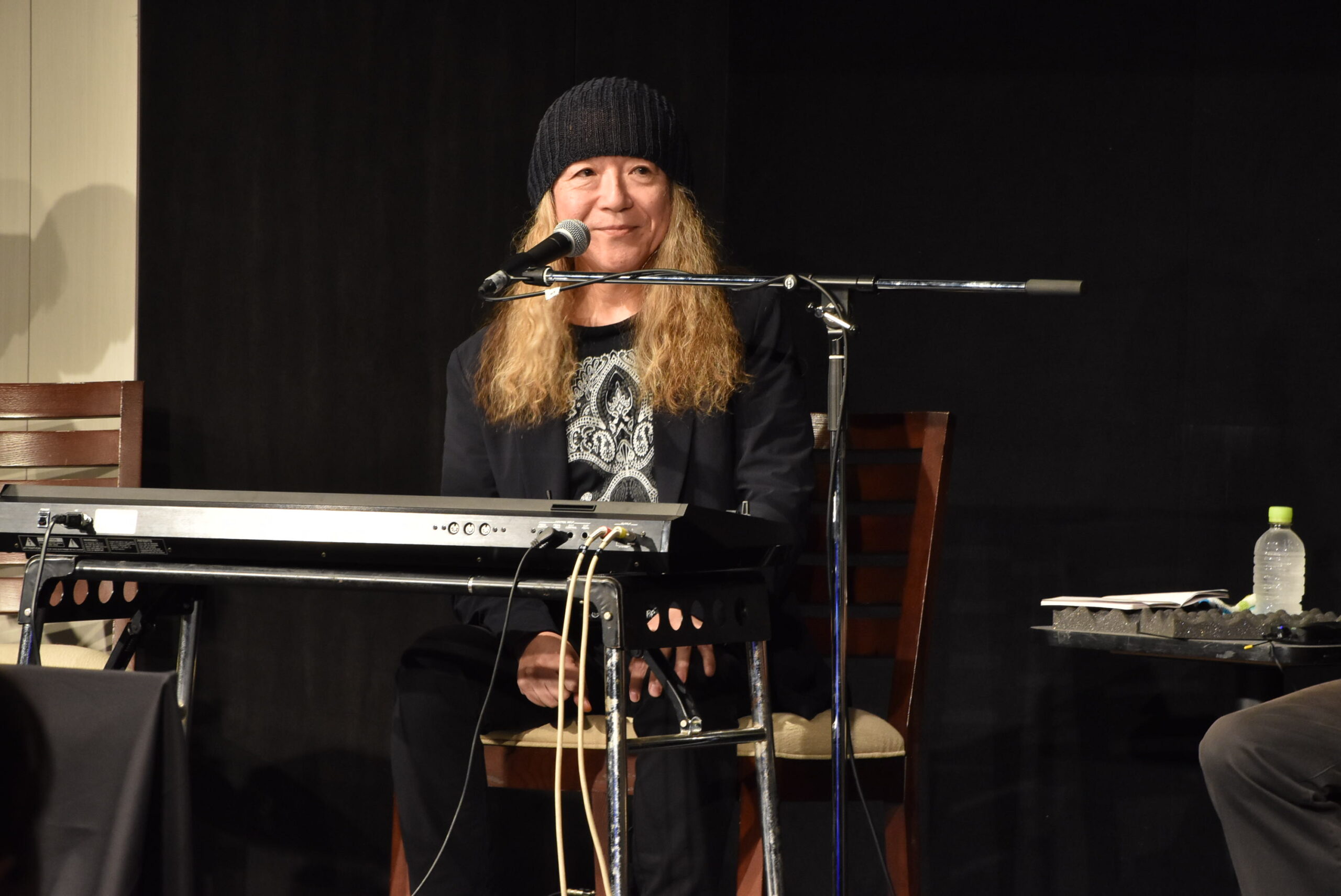

キーボーディストの西脇辰弥さん

この言葉は、各機種が技術的制限の中で生み出された創意工夫によって、独特の魅力を獲得していったことを象徴しています。メモリ容量やCPU処理能力の制約が、結果的に各メーカーの独自性を際立たせ、音楽史に残る名機を生み出したのです。

メーカーの競争と技術革新

各メーカーの競争関係についても興味深い証言が聞かれました。岩崎さんは「当時、商談が終わって外に出るとローランドさんのトラックが止まってるんですよ。30台ぐらい下ろしてる。僕は2時間かけて2台売ってきたんだけど、ローランドさんは黙ってても30台ぐらい入ってくるんで、当時は悔しかった」と振り返り、D-50の成功に対する率直な思いを語りました。

一方で、各メーカーの開発者たちの間には敬意と刺激し合う関係があったことも明らかになりました。菊本さんは「技術者はボーカルを変質させてケロケロってなるのは嫌なんですよ。こうしたものは、すぐできるけど、これは使いモノにならないからやめておここうとなる。ところが、それをアーティストが見つけて面白がって、Autotuneのようなものが流行するんですよね。技術者とアーティストがうまく連携してやらないと新しい文化が生まれてこない」と語り、技術者とアーティストの協力の重要性を強調しました。

以上、DX7、R-50、M1というデジタルシンセ黎明期の3機種をテーマにしたイベントから、その一部を抜き出して記事にしてみました。そこでの実機を使った演奏も含め、詳細な様子はYouTubeでも公開されているので、ぜひご覧になってみてください。

次回はエレピをテーマ「~エレクトリックからデジタル進化論~ ステージピアノが生んだ音楽文化」

公益財団法人かけはし芸術文化振興財団では、今回の「デジタルシンセ黎明期」に続き、次回はエレクトリックピアノをテーマとしたイベント「エレクトリックからデジタル進化論~ステージピアノが生んだ音楽文化」の開催が決定しています。

今回はRhodesピアノに代表されるエレクトリックピアノから、日本メーカーが世界に誇るステージピアノまでの進化過程を辿ります。ヤマハのCP80、コルグのSG1D、ローランドのRD-1000など、ライブステージで活躍した名機たちがどのように音楽文化に影響を与えたかを、開発関係者とアーティストの証言で振り返る予定です。

会場:Artware hub KAKEHASHI MEMORIAL(東京都新宿区西早稲田3-14-3)

出演予定:ミッキー吉野氏(音楽家)、久米大作氏(キーボーディスト/作曲家)、飯村泰弘氏(ローランド元常務取締役)、池内順一氏(コルグ元取締役開発担当)、小島高則氏(元ヤマハミュージックジャパンLM営業部 部長)

ナビゲーター:篠田元一氏

入場料:2,000円(税込)

入場チケット:https://teket.jp/11132/55968

関連情報:公益財団法人かけはし芸術文化振興財団サイト

エレクトリックピアノは、アコースティックピアノとは異なる独特の音色で多くのミュージシャンを魅了し、ポップス、ジャズ、ロックの各ジャンルで重要な役割を果たしてきました。日本の楽器メーカーがこの分野でどのような技術革新を行い、世界的な評価を得てきたかという貴重な証言が聞けることが期待されます。ぜひ、お時間のある方は、貴重な機会ですので、参加してみてはいかがでしょうか?

【関連記事】

ドンカマって何!?TR-808の音は普通のスピーカーでは出せない?KORG、Rolandのレジェンドが語る電子楽器の黎明期

「電子管楽器サウンド・ヒストリー」完全レポート:LyriconからYDS-150まで一気にたどる半世紀の進化

コメント

D-50持ってます。

今世紀になって電源入れてませんけど、

多分、壊れてないと思う。

欲しい方、いますか?

Doctor Mixが6日にアップした動画で、まさにこの3台が選ばれてましたよ!

音楽を永遠に変えたシンセサイザー トップ7 – YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=rHWQX-cNyQw

3社がそれぞれ異なる方式で魅力的な楽器を世に送り出して、今も記憶に残っている。素晴らしいですね!!