超薄型のUSB-MIDIキーボードとして幅広いユーザーから支持されている人気のキーボード、Xkeyシリーズ。誕生から12年以上が経過する中で、25鍵に加えて37鍵が登場したり、それぞれにBluetooth-MIDI対応のXkey Airが登場したり、ブランドがCME PROからESIに変わったり、さらにはUSB端子も当初のmicroUSBからUSB Type-Cに変わるなど、見た目や大きさはそのままに少しずつ進化してきています。

そのXkeyシリーズの上位版として、先日Xsynthという製品が発売されました(税込実売価格:49,500円)。このXsynthはXkey 25やXkey 25 Airと同様の25鍵の製品で大きさもピッタリ同じながら(鍵盤の奥行は短くなってる)、ここにバーチャルアナログの減算方式シンセサイザが搭載されるとともに、オーディオインターフェイス機能、MIDIインターフェイス機能も装備した、まさにオールマイティー・全部入りの製品となっているのです。実際どんなものなのか試してみたので、紹介してみましょう。

2012年誕生の超薄型キーボード、Xkeyシリーズ

Xsynthの本題に入る前に、ご存じない方もいると思うので、現在のXkeyシリーズについて紹介しておきましょう。

DTMステーションで一番最初にXkeyを紹介したのは2012年に書いた「薄くて軽いのに弾きやすい、フル鍵盤のXkeyを使ってみた」という記事。その2年後には「両手で弾ける超薄型USB-MIDIキーボード、Xkey37がカッコイイ!」という記事で、Xkey 37の登場を紹介。さらに2016年には「あのスタイリッシュなXkeyにBluetooth対応モデル、Xkey Airが誕生」という記事で、Bluetooth-MIDI対応のXkey Airが誕生したことを紹介していました。

いずれもフル鍵盤で弾きやすいのに、たった16mmという厚さでスマホと同等か、それ以下という超薄型なのが特徴。そんなに薄くてもアルミボディーだから非常に丈夫であるということも多くのDTMユーザーに絶賛されてきた大きな理由となっています。

この3つ目の記事を書いた2016年の時点で、

Xkey 37

Xkey Air 25

Xkey Air 37

と4つラインナップになっており、そのラインナップ自体は現在も変わりません。

USB Type-C対応になったXkeyシリーズ

そのXkeyシリーズ、当初はCMEブランドの製品として販売されていましたが、その後M&Aなどにより、現在はドイツのESIブランドの製品に変わっています。ちなみにESIは先日「独ESIのオーディオインターフェイス、Amber i2/i4が国内発売開始。高品位で自由度の高い設計」という記事でも紹介したドイツの老舗オーディオインターフェイスメーカーですね。

その4つのXkeyシリーズ、大きさも形も重さも変わっていませんが、ブランド変更とともに、もうひとつ大きな進化を果たしています。それは接続端子がmicro USBからUSB Type-Cに変わったこと。やはり今の時代micro USBじゃかなり古臭く感じるし、利便性においても耐久性においてもUSB Type-Cのほうが圧倒的に優れていますからね。

なお、いずれの製品もパワフルな3つのソフトがバンドルされているのも大きなポイントです。まずDAWとしてはBitwigのBITWIG STUDIO 8-TRACK、そしてiPhone/iPad用のCubasis LE 3、さらに波形編集ソフトとしてSteinbergのWavelab LE 10のそれぞれ。このバンド##ルソフトについては、これから紹介するXsynthも同様にこの3種類が入っているほか、オンライン共同制作プラットフォームのJackTripを3か月・3,000分使えるクーポンも付属しています。

Xkey 25にシンセサイザを搭載したXsynthとは

では、ここからが今回の本題です。先日発売されたXsynthはXkey 25にシンセサイザ機能を搭載したまったく新たな製品です。この超薄型キーボードにシンセサイザなんて搭載するスペースがあったのか?とちょっと不思議にも思ってしまいますが、大きさ的にはピッタリ同じなんですよね。

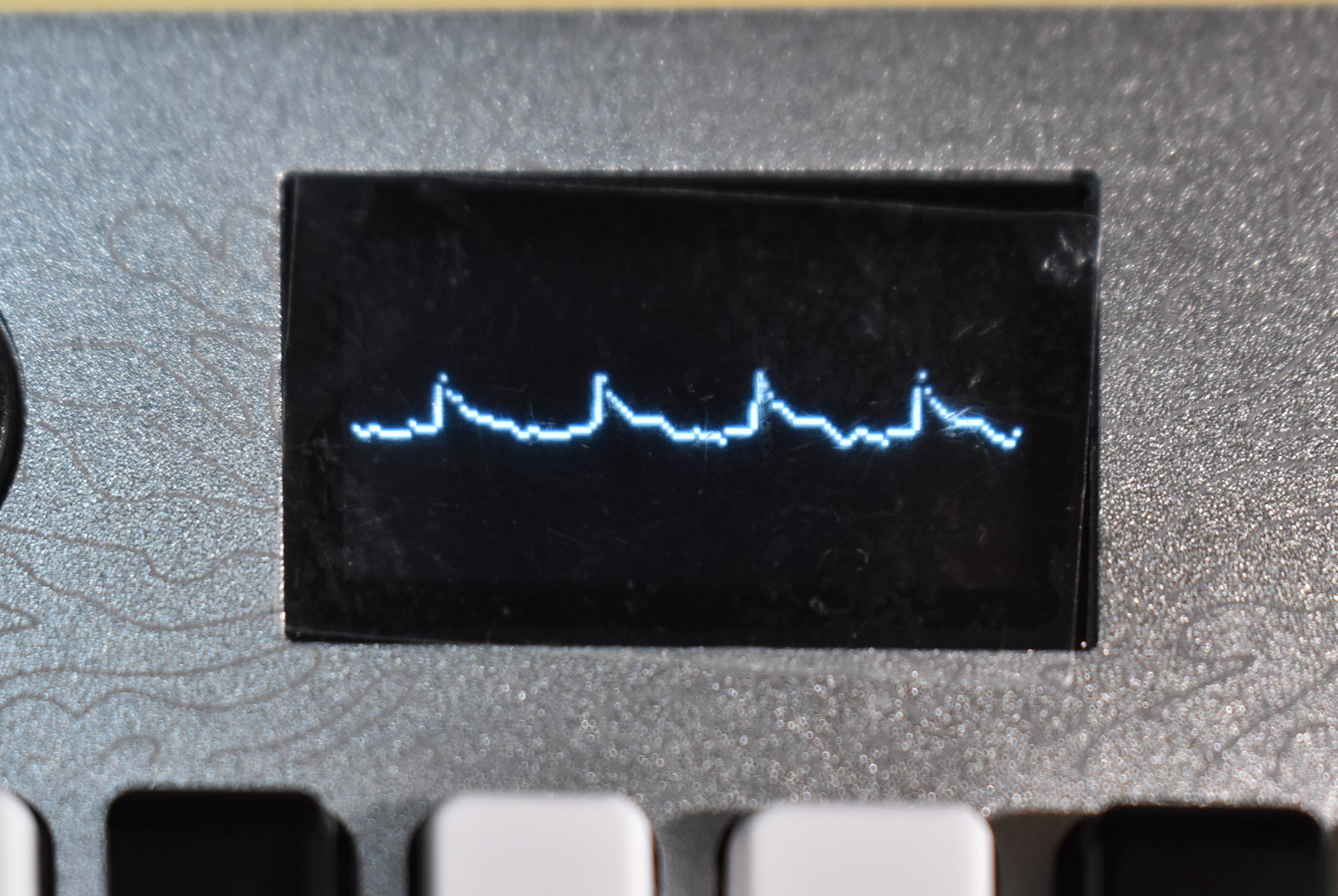

同じくフル鍵盤ではあるけれど、鍵盤の奥行は少し短くなっていて、そこにノブやボタン、OLEDのディスプレイなどがズラリと並んでいます。またノブが約1cm飛び出ているので、アルミの筐体自体はXkey 25と同じ大きさながら、製品の厚みはノブ分大きくなっています。

まずは、以下のビデオをちょっとご覧ください。

見てのとおり、まさにシンセサイザなんです。もちろん、ソフトシンセを鳴らしているわけではなく、これ自体がハードウェアのバーチャルアナログのシンセサイザなので、PCやスマホと接続しなくても、USBアダプタなどに接続して電源供給すれば、コンパクトなシンセサイザとしてスタンドアロンで動かすことが可能です。

本体右側のリアに3.5mmの端子が5つ並んでいますが、その真ん中がヘッドホン出力で、その左がライン出力。ここから音を出すことができるのです。

初めて触ったとき、「電源がないなぁ…」と探してしまったのですが、実は一番左のノブが電源スイッチを兼ねるボリュームになっていました。

3オシレーターのバーチャルアナログ・シンセサイザ

先ほどのビデオからもわかる通り、使い方はとっても簡単。電源を入れて鍵盤を弾けばすぐに演奏することができます。演奏するとヘッドホン端子やライン出力から音が出ると同時に、OLEDディスプレイがオシロスコープのようになって波形がリアルタイムに動いていくのも楽しいところです。

一番右のノブがプリセット音色を選択するものとなっていてPatch 1~128にさまざまなサウンドが入っています(Patch 128はイニシャル音でオシレーター1つを使ったサイン波)。これがBank Aとなっており、4つならんだノブの一番右を動かすことでBank A~Dまで切り替えることが可能。Bank Bにも128音色入っているので、プリセットはトータル256。Bank CとBank Dは空なので、ユーザーが音色を保存して使えるようになっています。

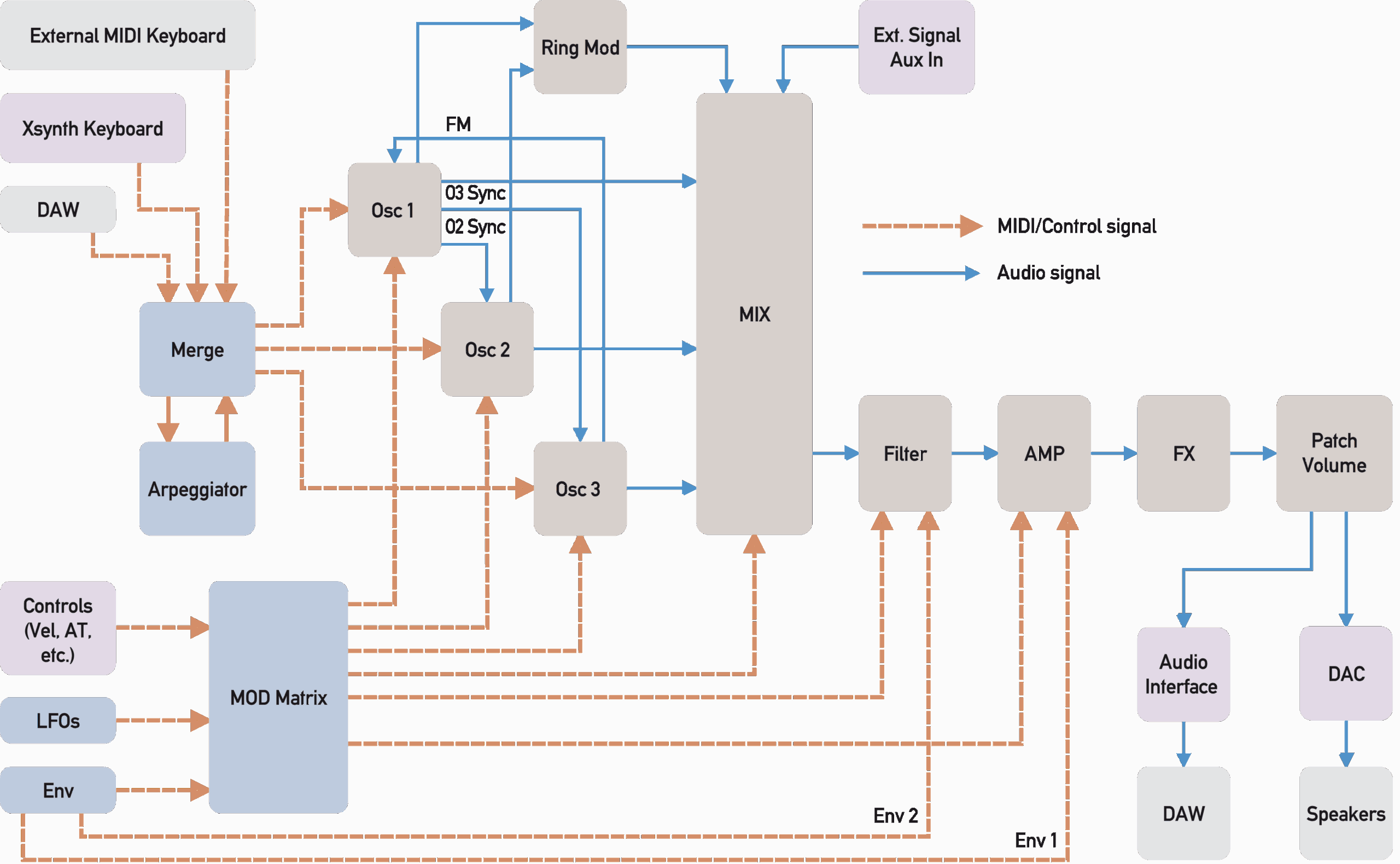

シンセサイザの構成としては

LFOx3

エンベロープジェネレーターx3

フィルターx1

となっていて、そのブロックダイアグラムの簡略版がこの図のようなものです。

各パラメーターはOSCやENV、LFOといったボタンを押すことで、OLEDディスプレイの表示がそのモードに入るので、4つ並んだノブで動かしていくというのが基本的な使い方。

バーチャルアナログといっても、オシレーターで使えるのはサイン波やノコギリ波、三角波、矩形波といったシンプルなものだけでなくピアノやギター、ベースをサンプリングした音や雨などの音をサンプリングしたものなど、59種類が入っているサンプリング音源でもあるんです。

さらにブロックダイアグラムからも分かる通り、オシレーターを足し合わせてリングモジュレーターとして機能させたり、掛け合わせてFM音源として鳴らすことができるなど、かなり複雑な音作りが可能になっています。

Xsynth EditorでXsynthのシンセ機能を使い倒す

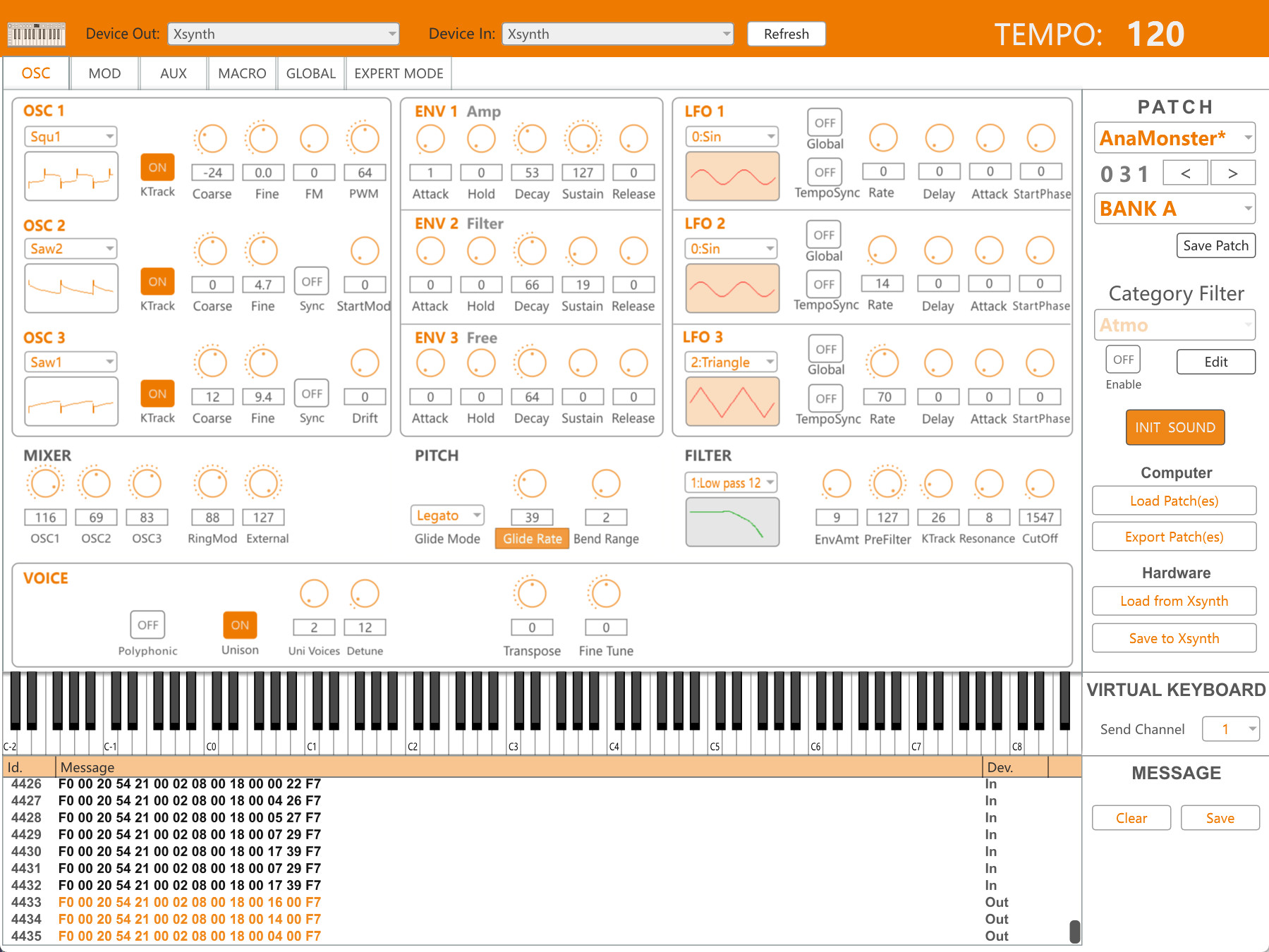

こうした音作りは、Xsynth本体のみでも行っていくことが可能ですが、秀逸なのは、Windows用、Mac用に用意されたXsynth Editorというものをダウンロードして使うことができるようになっている、という点です。

XsynthをUSBでコンピュータと接続するとともに、Xsynth Editorを起動すると、このソフトからXsynthのすべてをコントロールできるようになっているのです。

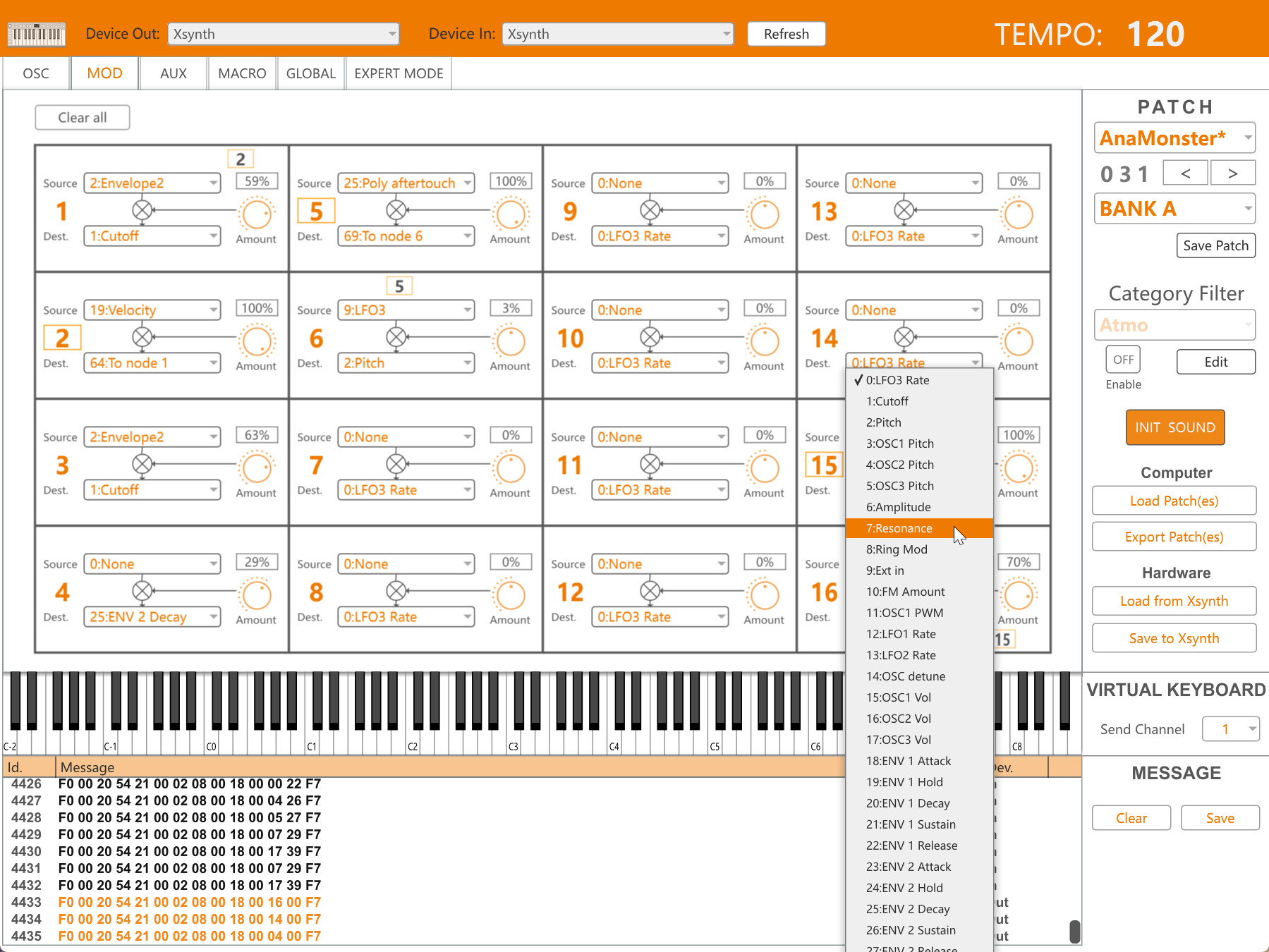

前述のとおり、オシレーターやフィルター、エンベロープジェネレーターなどをコントロールできるのはもちろんですが、MOD Matrixというものが利用できるのもXsynthの大きな特徴です。この設定も本体のみで行うことは可能ですが、全部で16種類のマトリックスがあり、それぞれソースとデスティネーションを設定して、アマウントの調整ができるので、大きな画面で見ながら設定していくほうが、圧倒的にわかりやすいですね。

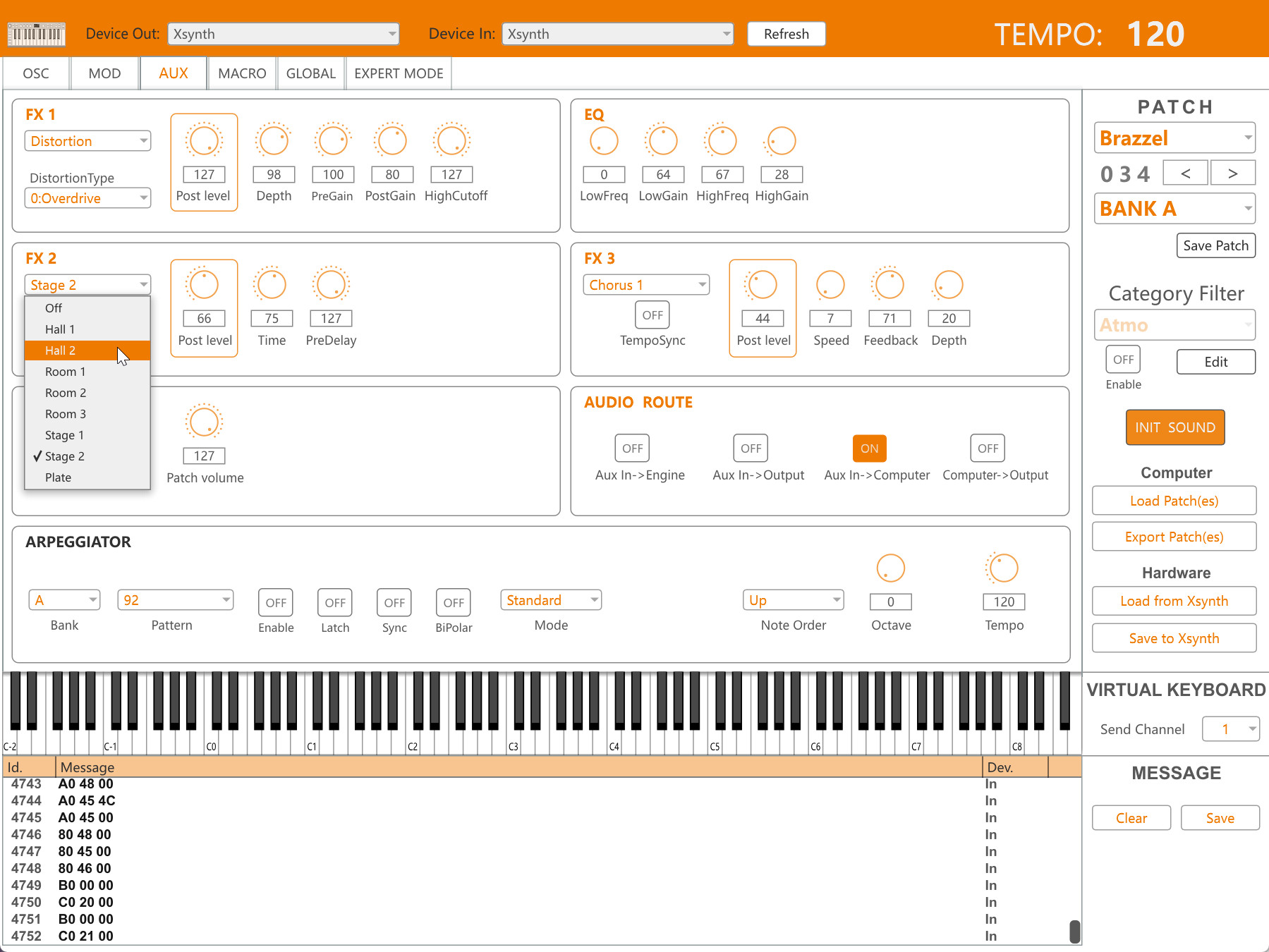

さらにAUX画面においてはFX 1、FX 2、FX 3と3系統の異なるエフェクトを設定できるほか、EQの設定、さらにはアルペジエーターの設定もできるようになっています。

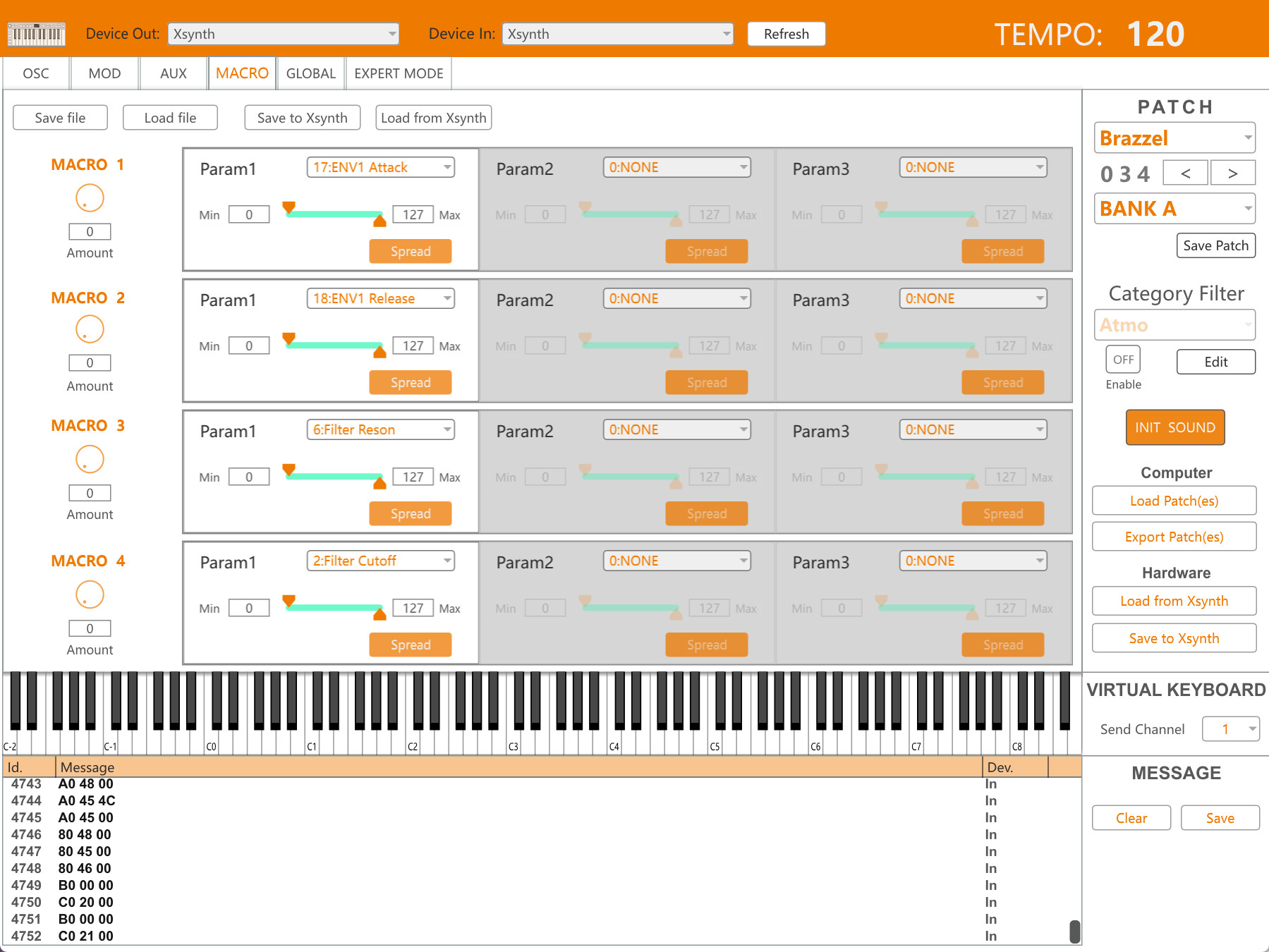

またMACROにおいては、4つ並んだノブにどのパラメーターを割り当てるかの設定が可能になっています。

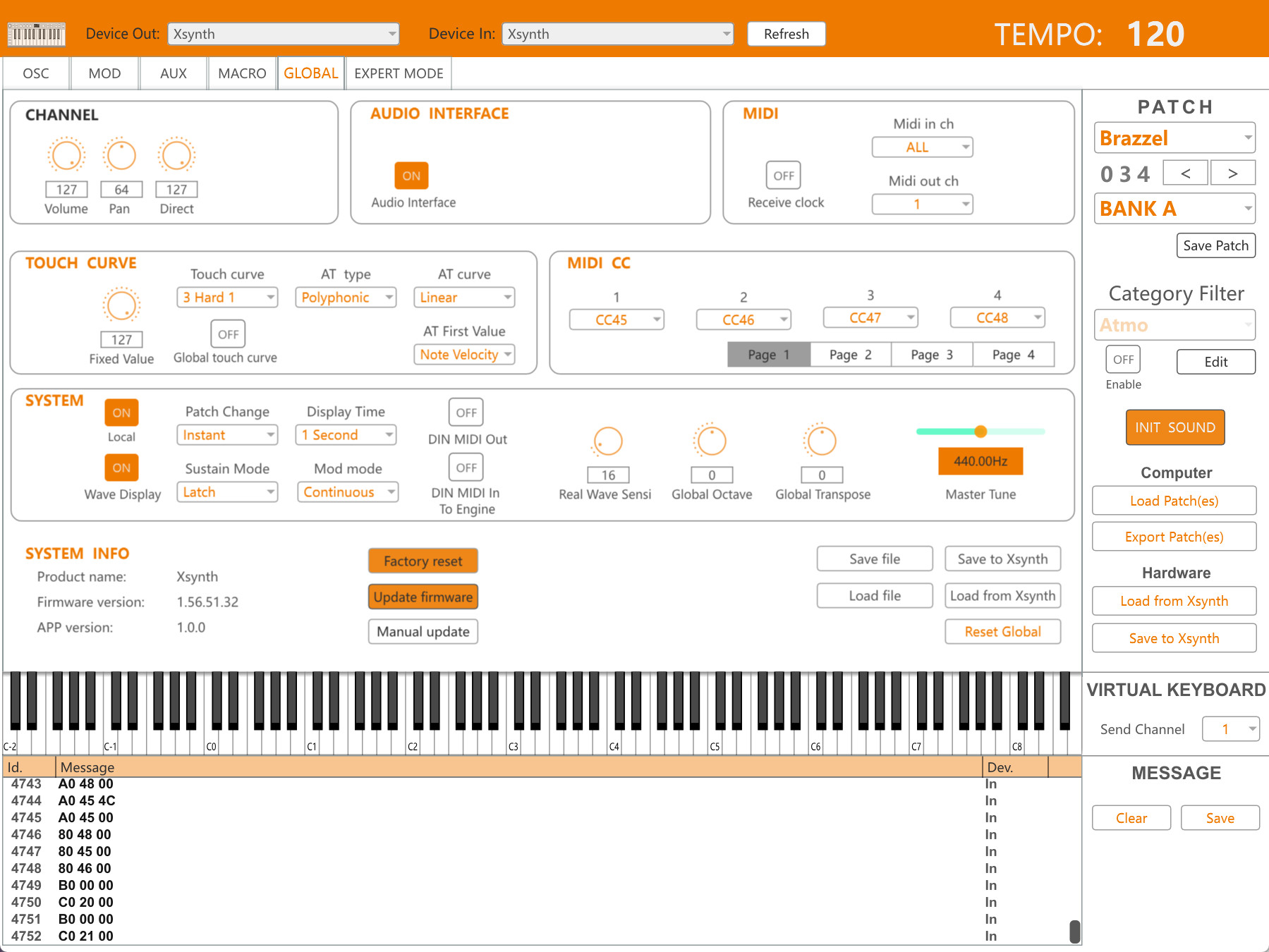

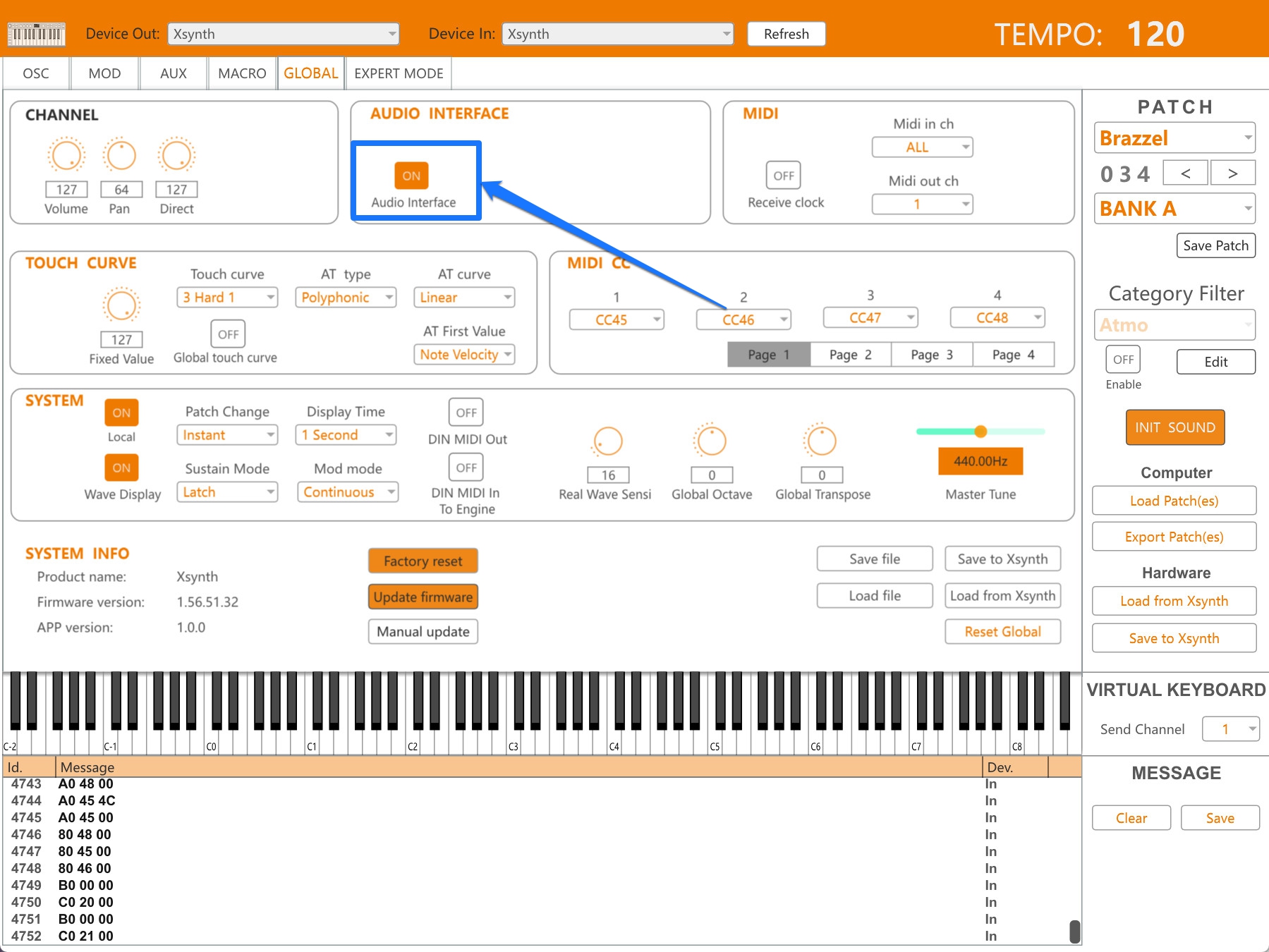

そして、GLOBALにおいてはシステム周りの各種設定ができるようになっているのです。

MIDIインターフェイス、外部音源として利用可能

ではコンピュータとの関係はどうなっているのでしょうか?前述のとおり、USB接続して、Xsynth Editorを接続すれば、全パラメーターをエディットできるのはもちろんなのですが、実はかなりいろいろなことができる、スーパーデバイスなんです。

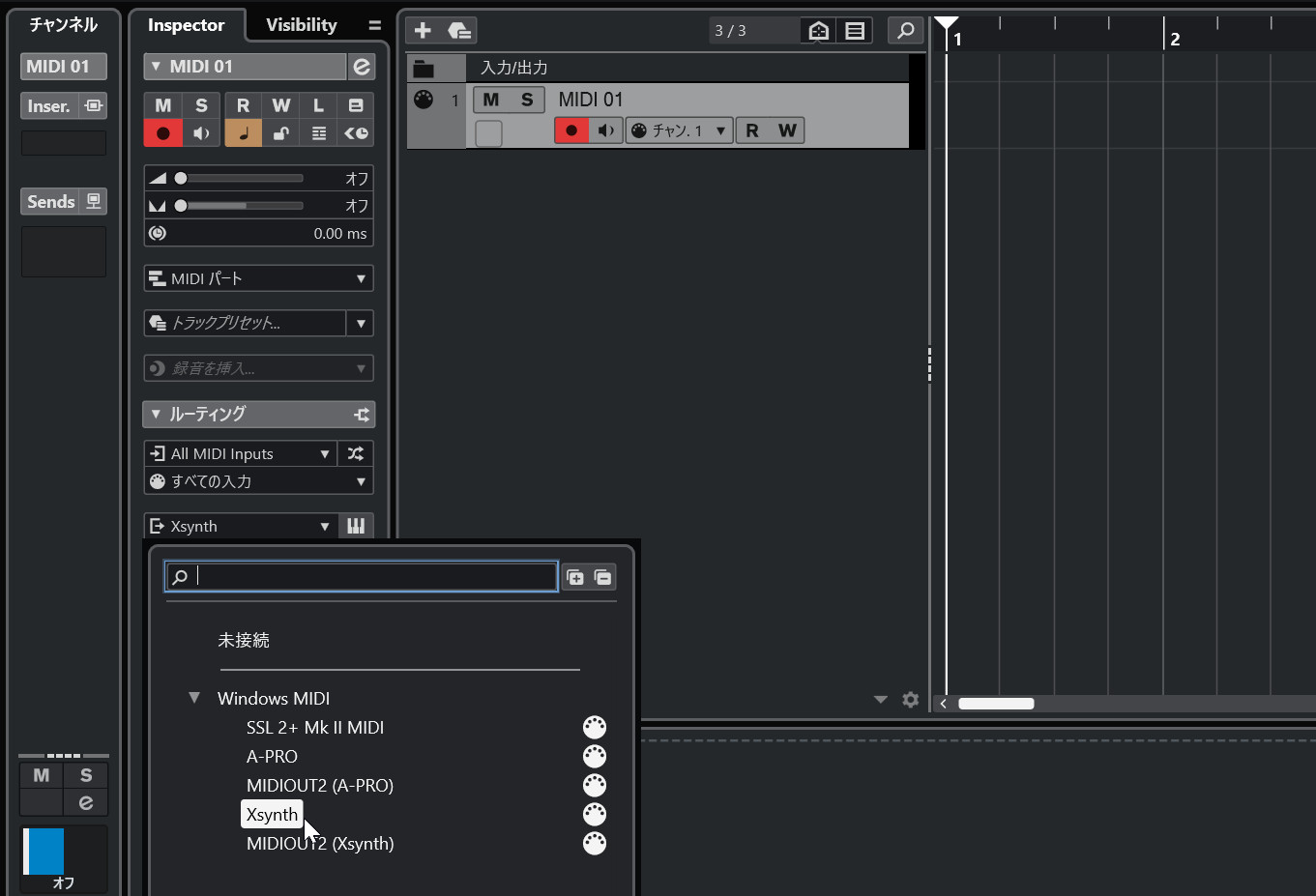

まずはXkeyの上位版という位置づけだけあって、Xkeyと同様にMIDIのキーボードとして使うことができます。USB接続すれば、DAW側からはMIDIの入出力として見えるので、弾けばすぐにMIDIレコーディング可能です。ただしXkey AirにあるBluetooth-MIDIの機能は搭載されていません。

しかも、XsynthにはXkeyにはないボタンやノブがいろいろありますが、これらもコンロロールチェンジ情報を送ることができるので、まさにMIDIコントローラとして利用できるわけです。

一方でXsynthの場合、MIDI出力だけではなく、MIDI入力も装備しているのが大きなポイント。そう、DAWからUSB Type-Cケーブルを通じてMIDI信号をXsynthへと送れば、外部音源として鳴らすことができるわけですから、プラグイン音源とはちょっと違う音源として利用できるわけです。

オーディオインターフェイスとしても利用できる

さらに、Xsynthはコンピュータから見てオーディオインターフェイスとして使うことも可能になっています。オーディオインターフェイスとして利用するためには、前述のXsynth EditorのGLOBAL設定でAUDIO INTERFACE機能をONにしておく必要がありますが、これによって、24bit/96kHz固定ではありますが、オーディオの入出力が可能になります。

Macの場合はドライバ不要で、そのままCore Audioのデバイスとして見える一方、Windowsの場合はESI Xsynth ASIOドライバーをインストールすることでASIOドライバとして利用することが可能になります。

この際、DAW側から出力すると、ヘッドホンやライン出力から音が聴こえるわけですが、ユニークなのはXsynthを演奏した音がADCを経由してデジタルのままDAWへレコーディングすることができるのです。つまりMIDIとしてもオーディオとしてもDAWへレコーディングしていくことが可能であり、オーディオの場合もノイズが入ることなく、非劣化でレコーディングできるというのも大きな特徴です。

一方、XsynthにはAUX INがありますが、AUXのルーティングとして、コンピュータへ送る形にしておけば、外部からの音をDAWへレコーディングしていくこともできるのです。

以上、Xkeyシリーズと、その上位版として登場したXsynthについて紹介してみましたが、いかがだったでしょうか?とにかく薄型で丈夫で持ち歩きもしやすく、シンセサイザとしての性能も高く、MIDIキーボードとして、MIDIインターフェイスとして、外部音源として、さらにはオーディオインターフェイスとしても使える、まさにマルチ機能を持った、とっても強力な機材であることが理解いただけたのではないでしょうか?

初めてのハードウェアシンセサイザとして、万能なMIDIキーボード兼オーディオインターフェイスとして、1つ持っておいて絶対に損のない機材だと思います。

【関連情報】

Xsynth製品情報

Xkey Air製品情報

Xkey製品情報

【価格チェック&購入】

◎Dirigent ⇒ Xsynth , Xkey Air 25 , Xkey Air 37

◎Rock oN ⇒ Xsynth , Xkey Air 25 , Xkey Air 37

◎宮地楽器 ⇒ Xsynth , Xkey Air 25 , Xkey Air 37

◎オタイレコード ⇒ Xsynth , Xkey Air 25 , Xkey Air 37

◎Amazon ⇒ Xsynth , Xkey Air 25 , Xkey Air 37

◎サウンドハウス ⇒ Xsynth , Xkey Air 25 , Xkey Air 37

◎Dirigent ⇒ Xkey 25 , Xkey 37

◎Rock oN ⇒ Xkey 25 , Xkey 37

◎宮地楽器 ⇒ Xkey 25 , Xkey 37

◎オタイレコード ⇒ Xkey 25 , Xkey 37

◎Amazon ⇒ Xkey 25 , Xkey 37

◎サウンドハウス ⇒ Xkey 25 , Xkey 37

コメント