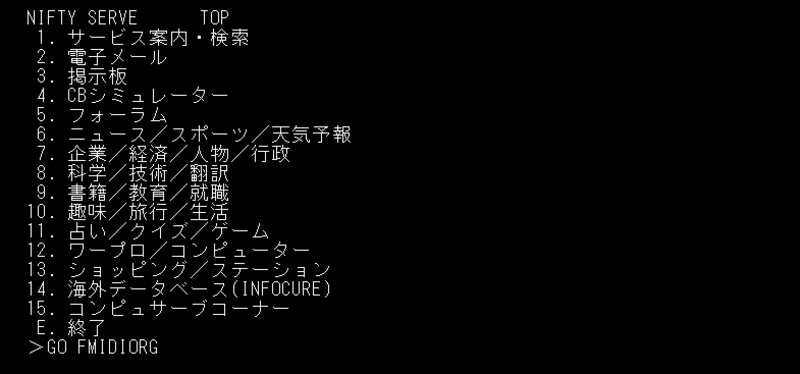

80年代後半~90年代に一大ブームとなったミュージ君やミュージ郎をはじめとするDTMの世界。RolandのSC-88ProやYAMAHAのMU100などの外部MIDI音源を、カモンミュージックのレコンポーザのような数値入力のシーケンスソフトを使った打ち込みで鳴らす世界観は、現在のDAWを中心としたDTMとは隔世の感がありますが、当時を懐かしく思う方も多いと思います。またNIFTY-ServeのFMIDIやPC-VANのSIGミュージシャンズ・スクエアなどで自作曲やコピー曲を披露しあっていたのも、いまのYouTubeやニコニコとは違った世界でした。

そんな昔の打ち込みの世界を、最新のiOS環境で完全再現するユニークなアプリ、UK-868が登場しました(AppStore価格2,000円)。開発していたのはかつてRolandで、Super MPUやUA-100などの開発にも関わっていたという田中正春さんです。田中さんが6年の歳月をかけて作り上げてきたというUK-868をリリースしたのは1年前の2024年8月。その後アップデートを重ね、かなり完成度が上がったというのが現在の状況です。このアプリはiPhone/iPadで動作するものなのですが、これでもか、というほどの機能が詰め込まれています。GS互換の音源を搭載しているのはもちろんのこと、レコンポーザ風な数値入力シーケンサやMIDIのパッチ機能やMIDIモニター機能、AUv3に対応したプラグイン音源やエフェクトへの対応、そしてMIDI 2.0への対応、さらには32トラックまで使えるオーディオレコーディング機能、16個のパッドを利用した録音・再生機能……などなど。実際にどんなアプリなのかチェックするとともに、「DTM文化復活への熱い想いを込めて作った」という田中さんにインタビューもしたので、紹介していきましょう。

※2025.10.8追記

昨日、UK-868がVer 1.9.0にアップデートするとともに、MacOS 26.0.1でiPad互換アプリとして動作するようになっています。

昔懐かしいDTMの世界を再現するiOS/iPadOSアプリ、UK-868が登場

往年のGS音源を再現、MIDIファイルがそのまま蘇る

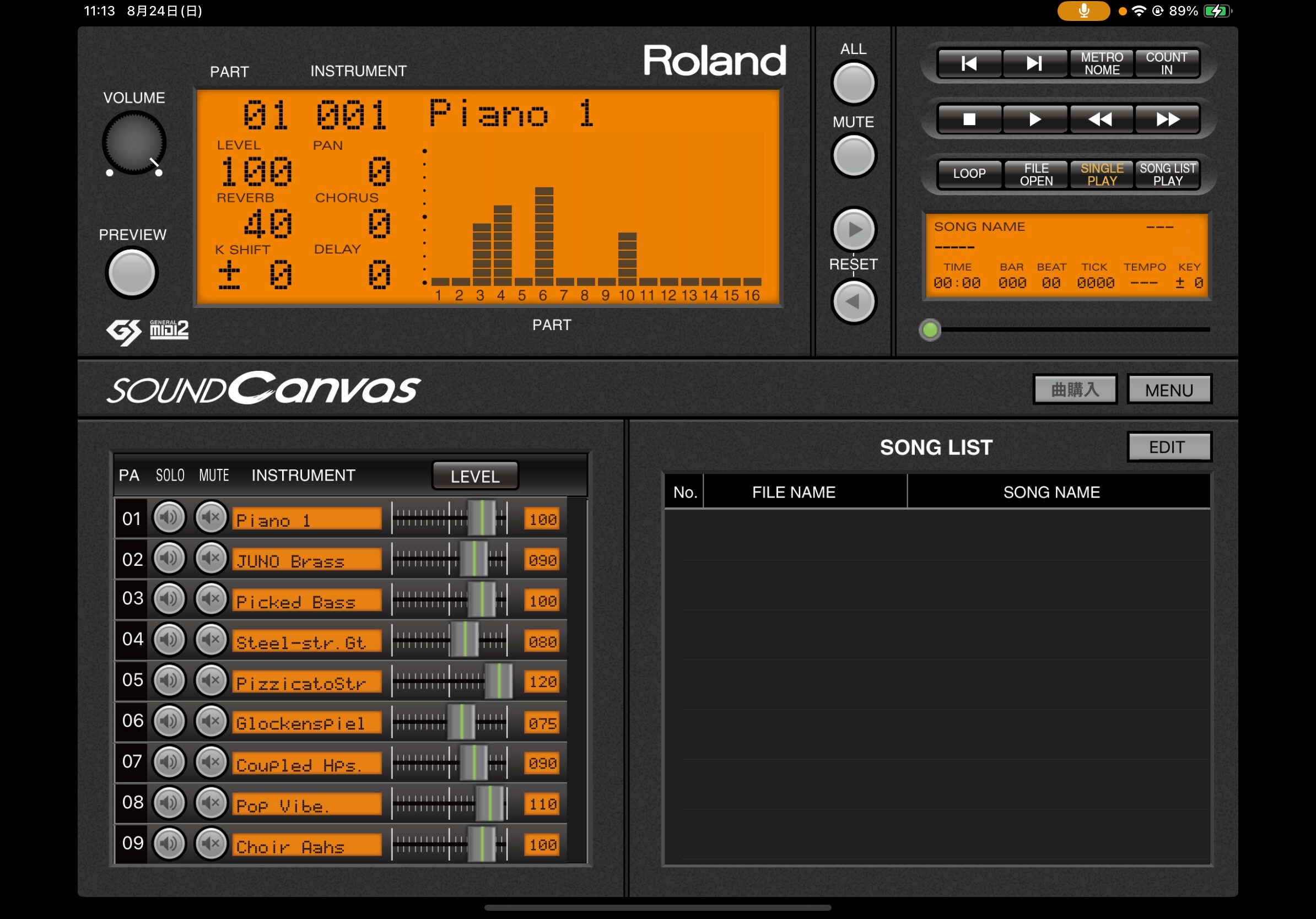

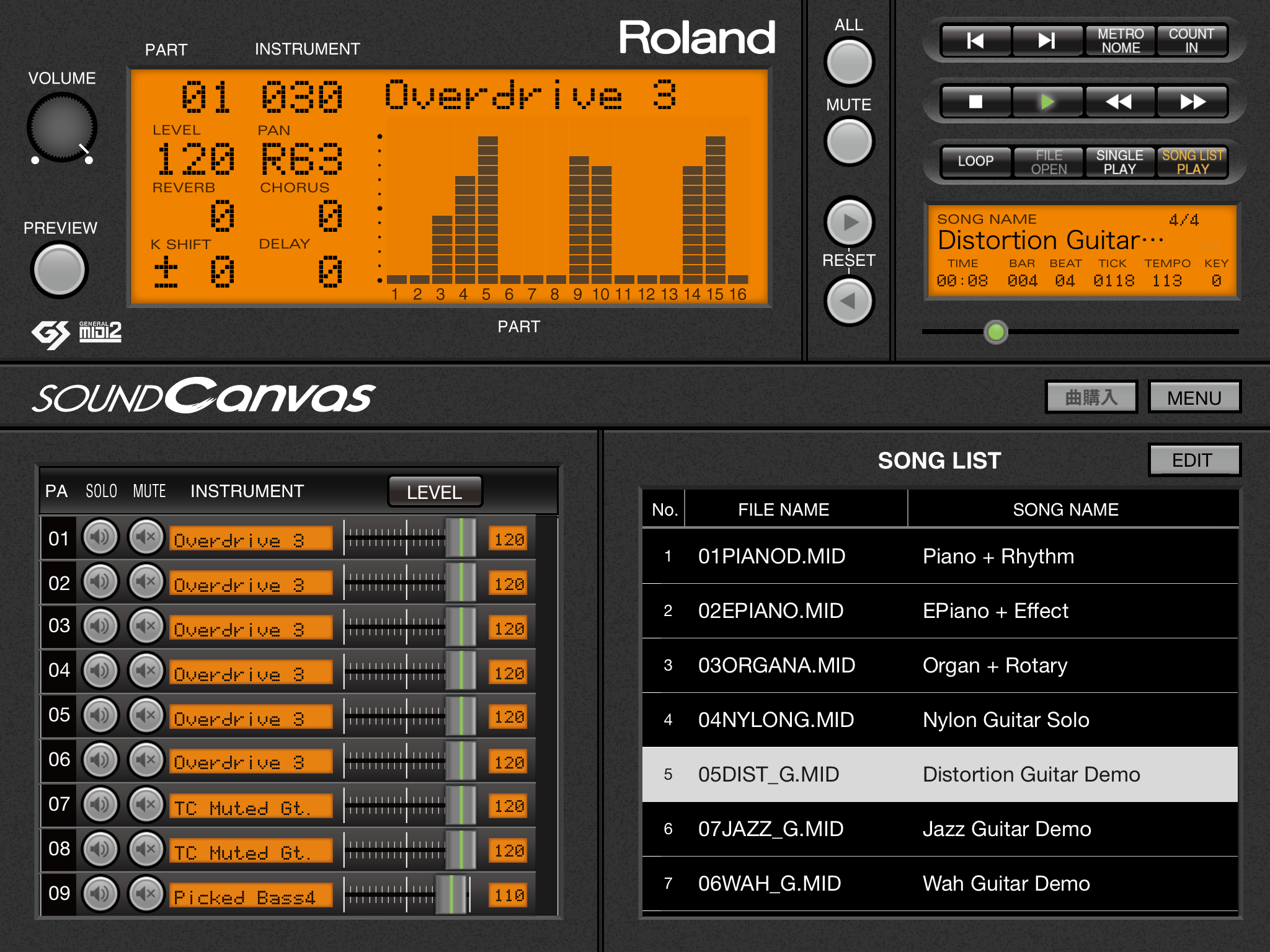

UK-868の最大の魅力は、なんといってもGS音源を搭載し、ミュージ君、ミュージ郎時代の90年代サウンドをここで再現できることです。覚えている方も多いと思いますが、GS音源であるSC-88 ProをiOSで忠実に再現したSound Canvas for iOSは10年前にRoland自らがリリースし、DTMステーションでも「Sound Canvas for iOS徹底活用術[基本編] ~ ついに発売!僕らのGS音源が帰ってきたぞ!」といった記事で、いろいろと取り上げたことがありました。

しかし、iOS14になった2020年のタイミングで、RolandはAppStoreでの配信を終了させてしまい、いまはもう入手できないんですよね。そうした中登場した、UK-868は、まさに現在入手可能なSound Canvasといえるものなのです。

実際に手元にあるコンピュータ・ミュージック・マガジンやDTMマガジンの付録のフロッピーディスクやCD-ROMに収録されていたスタンダードMIDIファイル(SMF)をiPadに転送した上で、UK-868で読み込んでみると、しっかりと再現してくれます。

ただしSMFのデータがシステム・エクスクルーシブ・メッセージなどを使いながらGS音源を駆使した作りになっている場合、内蔵のSoundFont音源では再現性に欠ける場合があります。また、音量バランスなどがGS音源で再生した際と異なる場合があるため、必要に応じて調整が必要となります。

コンピュータ・ミュージック・マガジンやDTMマガジンの付録に収録されているSMFデータをUK-868に読み込ませてみた

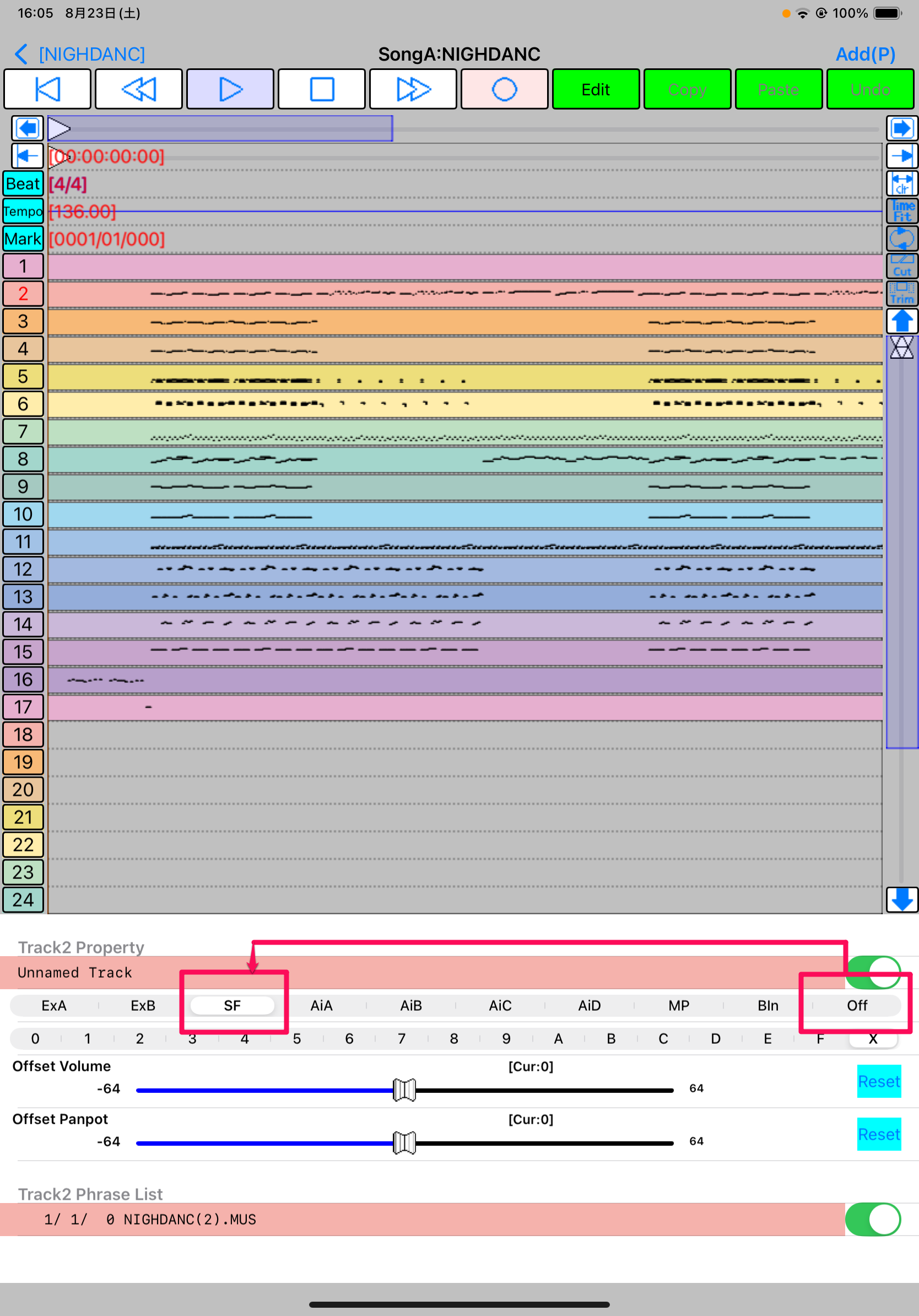

また、SMFデータを読み込んでも、そのまま即、再生できるわけではないのが1つの注意点。というのもデフォルトでは各トラックの出力先が外部MIDI機器(ExA)に設定されているため、内蔵のSoundFontで再生するには、ソングエディタで各トラックのMIDI出力ポートを「SF」に手動変更する必要があります。開発者の田中さんによると、「外部のGS音源での再生を想定していたため」とのことで、今後のバージョンで、もう少し手軽に変更できるようになることを期待したいところです。

各トラックごとに、出力先をSFに設定する

GS音源はSoundFontで再現、ほかのSoundFontも読み込める

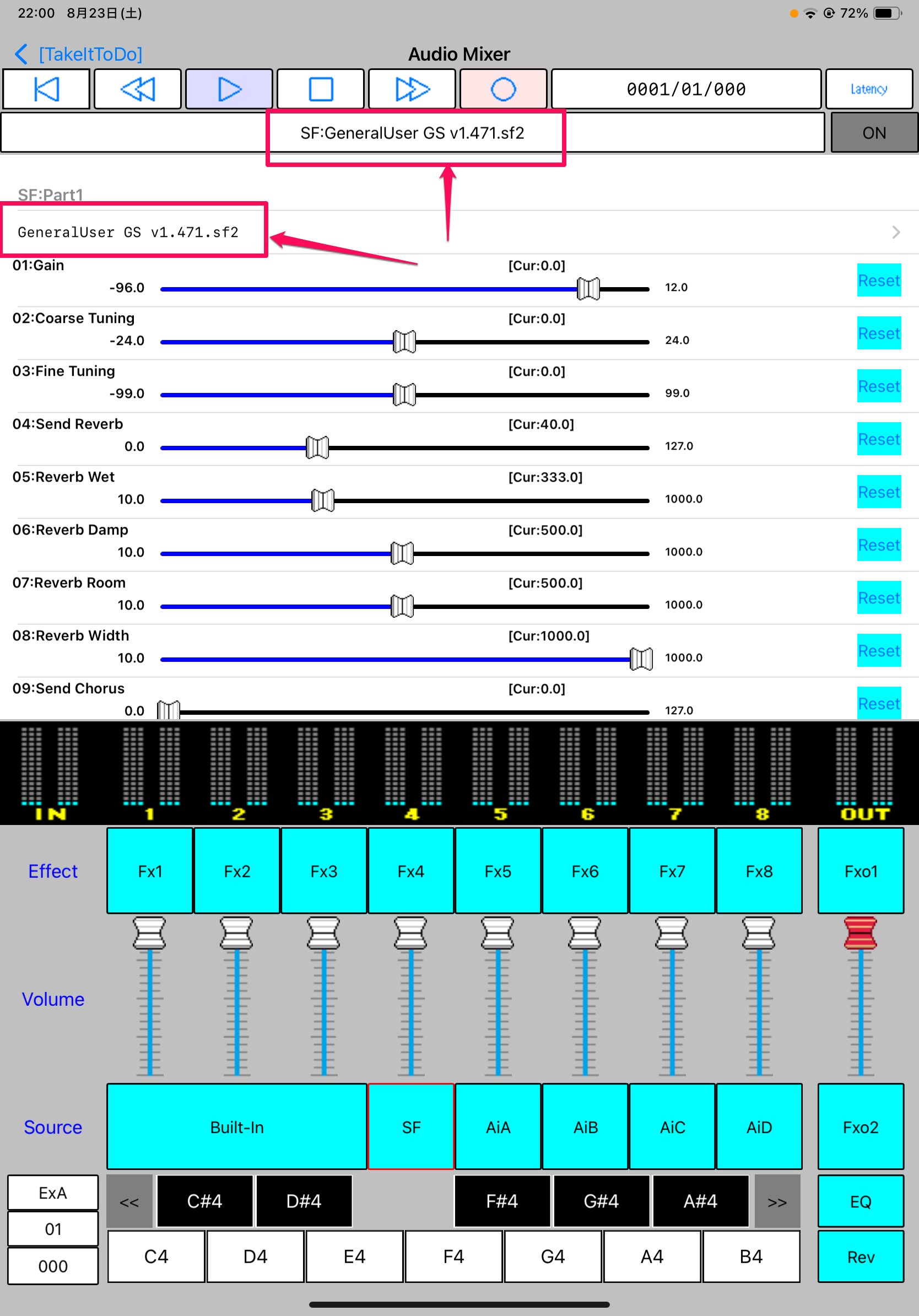

もっとも、UK-868はまったく新たに誕生したGS音源というわけではないようです。GeneralUser GSは、S. Christian Collins氏が提供しているSound Fontを利用してGS音源を実現しているもので、以前「iPhone/iPad用の高性能・高機能なGM/GS/XG対応音源アプリ、KQ Sampeiが誕生」で紹介したKQ Sampeiなどと出せる音自体は基本的には同じです。とはいえ、DAWともいえる統合環境となっているUK-868の標準音源として予めGS音源が入っているので、当時を再現したい人にとっては非常に便利であることは間違いありません。

デフォルトで、GSのSoundFont、GeneralUser GSが読み込まれている

そしてUK-868で利用できるのはGS音源だけではありません。フリーウェアなどでいろいろあるSoundFontを読み込んで利用することも可能となっています。その際、MIDIの16チャンネル全体での切り替えができるのはもちろん、チャンネルごとに異なるSoundFontをアサインすることもできます。例えば、10チャンネルのリズムパートだけ別のドラムサウンドフォントを使用するといった、きめ細かい音作りも可能になっているのです。

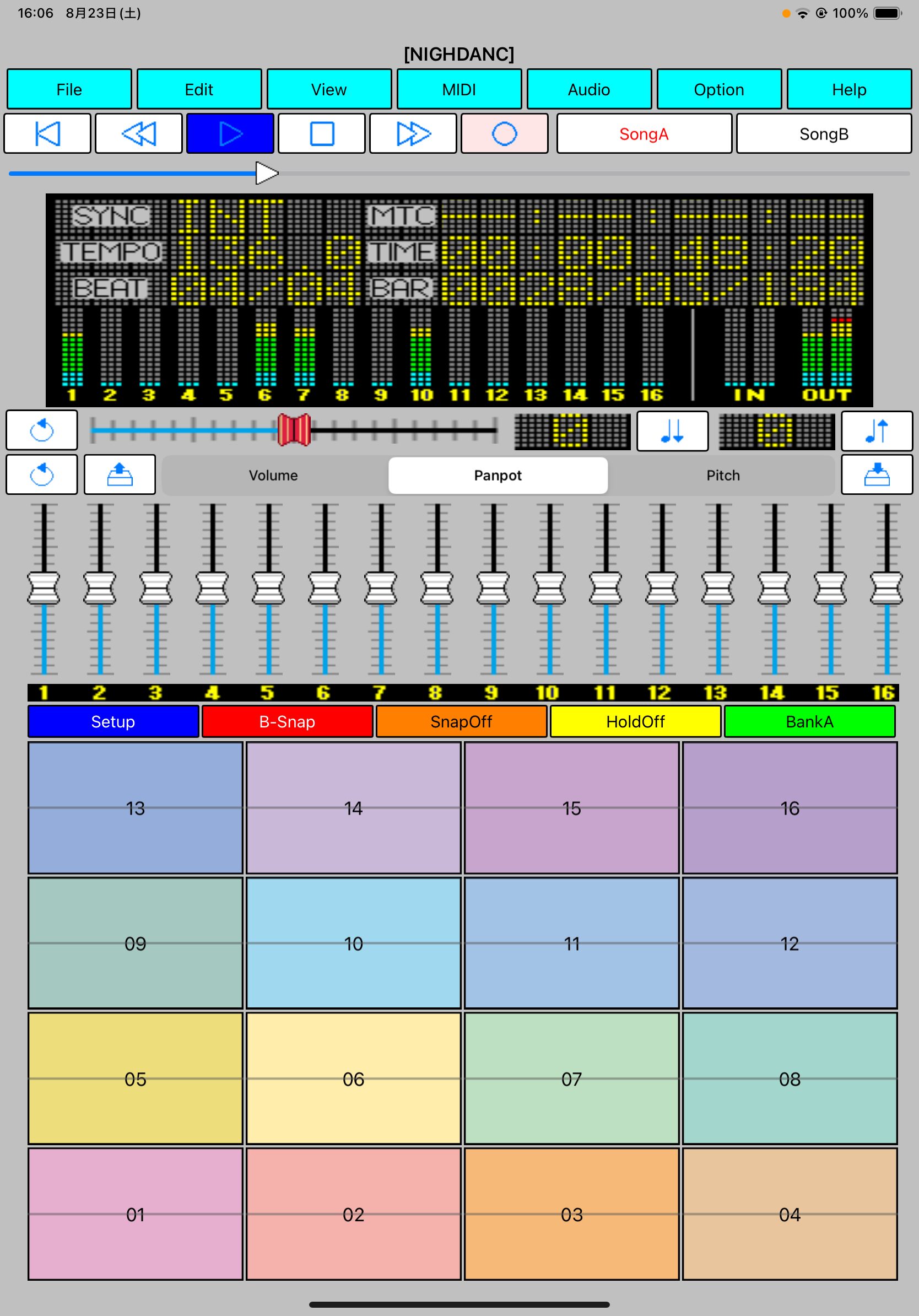

DECOP、TMIDI風なプレイヤー画面も装備

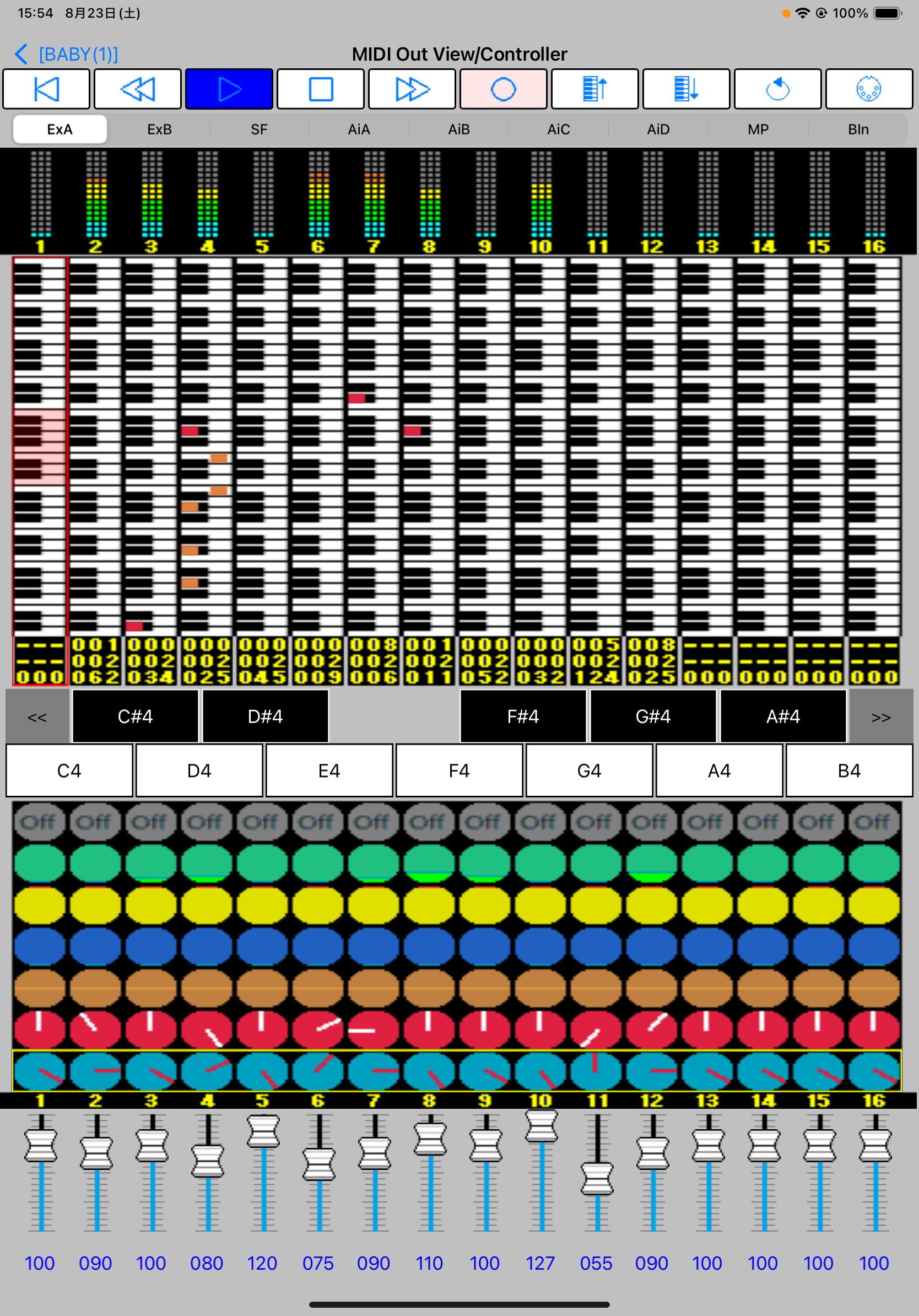

この読み込んだMIDIファイルを再生させる際、DECOPやTMIDIのようなCMPLAYが画面で見ることができるというのも懐かしく、楽しいところです。

Viewタブを開くと各MIDIチャンネルごとに鍵盤が並んだ画面が現れ、いま演奏中の音がリアルタイムに表示されるようになっているとともに、レベルメーターが表示されます。

DECOPなどを彷彿させるプレイ画面も用意されている

また画面下はミキサーになっていて、各チャンネルのボリューム、パンの調整ができるだけでなく、プログラムチェンジ、ピッチベント、モジュレーションなど、曲作りで利用頻度の高いメッセージの調整もできるようになっています。もし、手元にコンピュータ・ミュージック・マガジンやDTMマガジンのデータ、FMIDIやミュージシャンズ・スクエアのデータなど残っていたら、それらを読み込んで再生するだけでも楽しそうですよね(著作権の取り扱いには十分注意してくださいね)。

レコンポーザ風数値入力とピアノロールの2つのエディタを装備

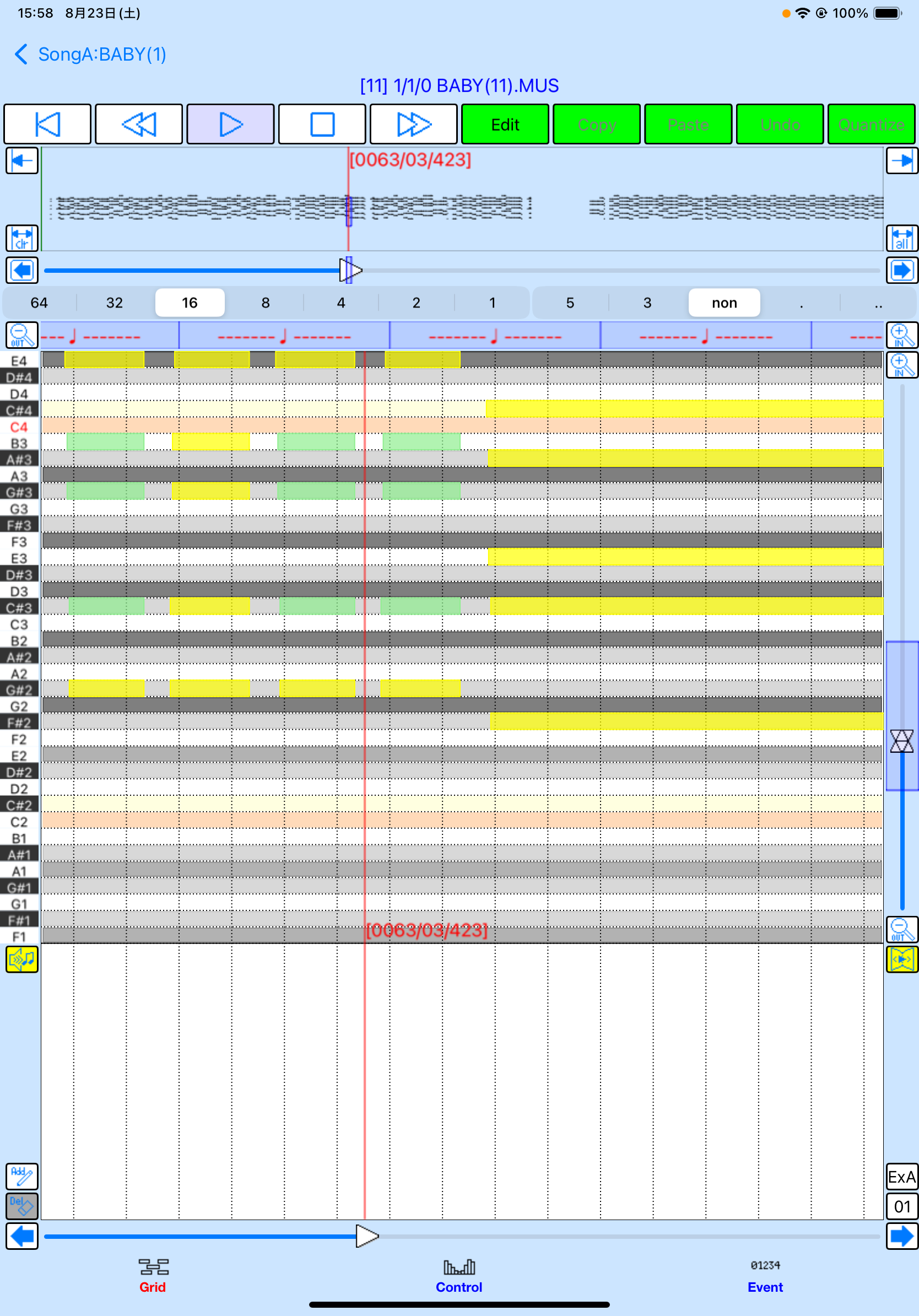

MIDIデータの編集環境も充実しています。いまのDAWで一般的なピアノロールエディタはもちろん、90年代DTMユーザーには懐かしいレコンポーザ風の数値入力エディタを搭載しているというのが、UK-868の大きな特徴。

MIDI編集用にピアノロールエディタが用意されている

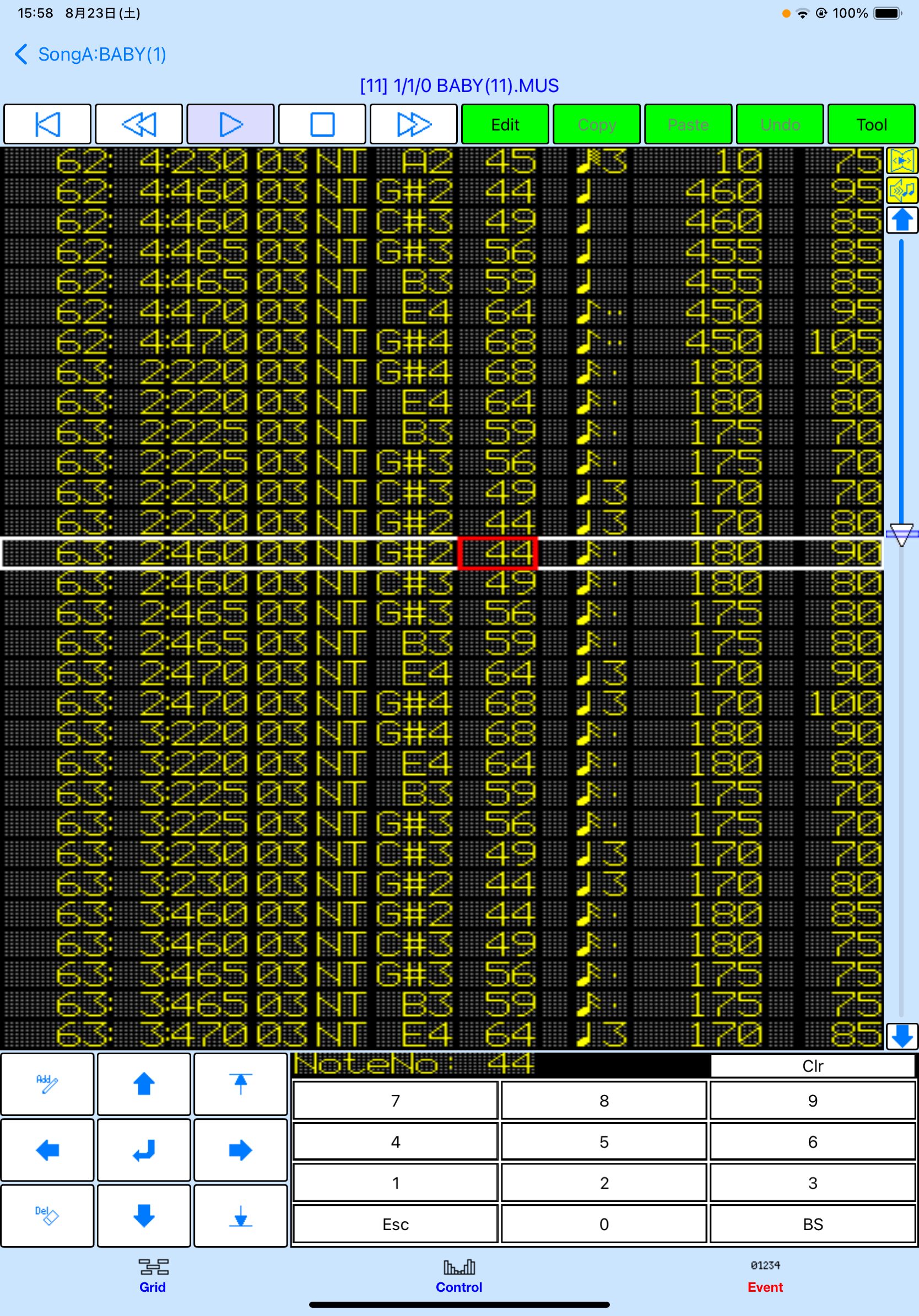

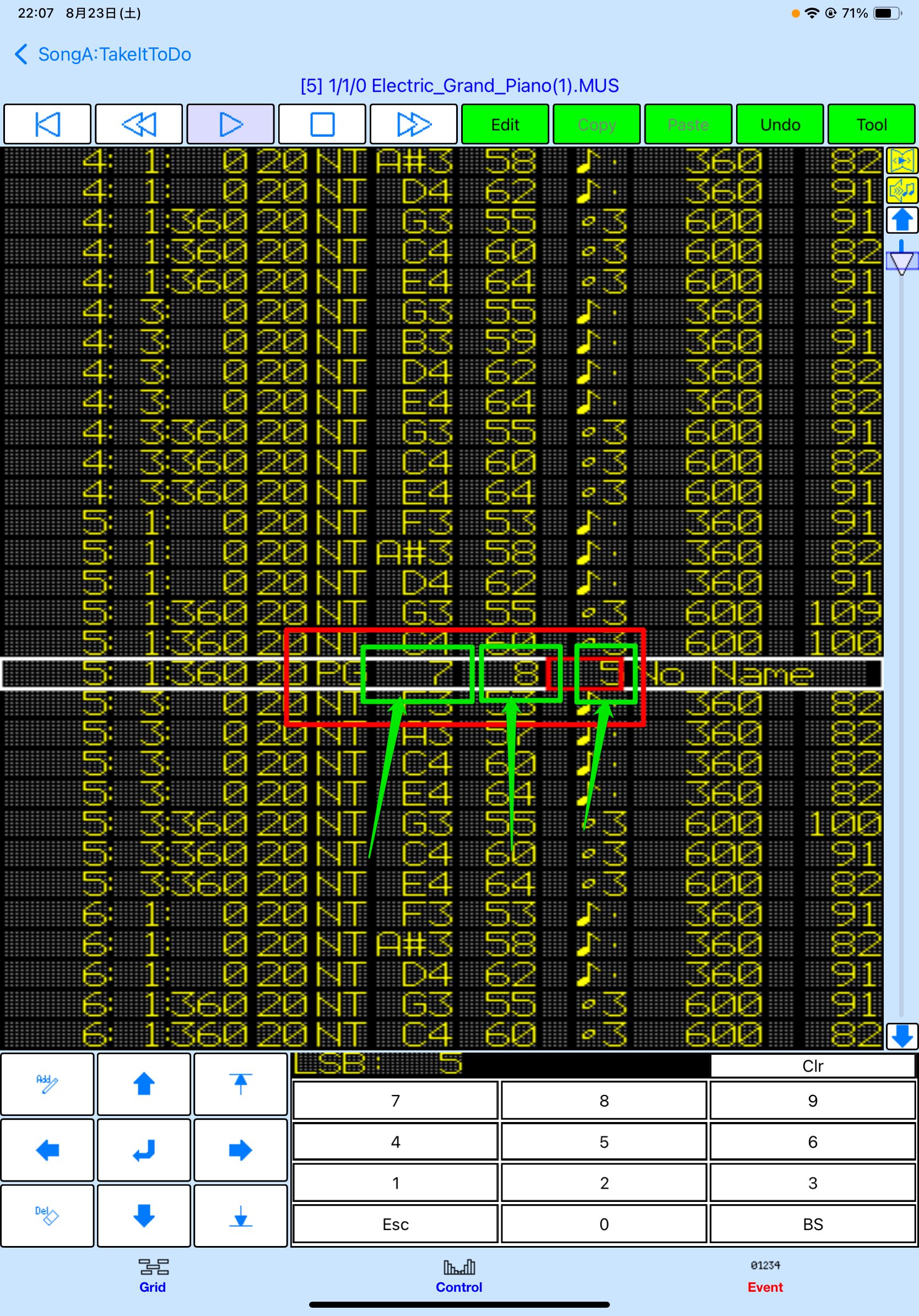

画面上のカーソルキーを操作してパラメーターを移動しながら、ノートナンバー、ベロシティ、ゲートタイム、コントロールチェンジなどを数値で直接入力できます。もちろんMIDIキーボードを接続してのリアルタイムレコーディングは可能です。

Eventをタップすると、レコンポーザ風な数値入力画面が登場する

エディット機能では、コピー、カット、ペーストといった基本操作に加え、範囲指定による一括編集も可能。現在の再生位置を基準とした直感的な範囲指定方法を採用しており、タッチパネルでの操作性を重視した設計となっています。

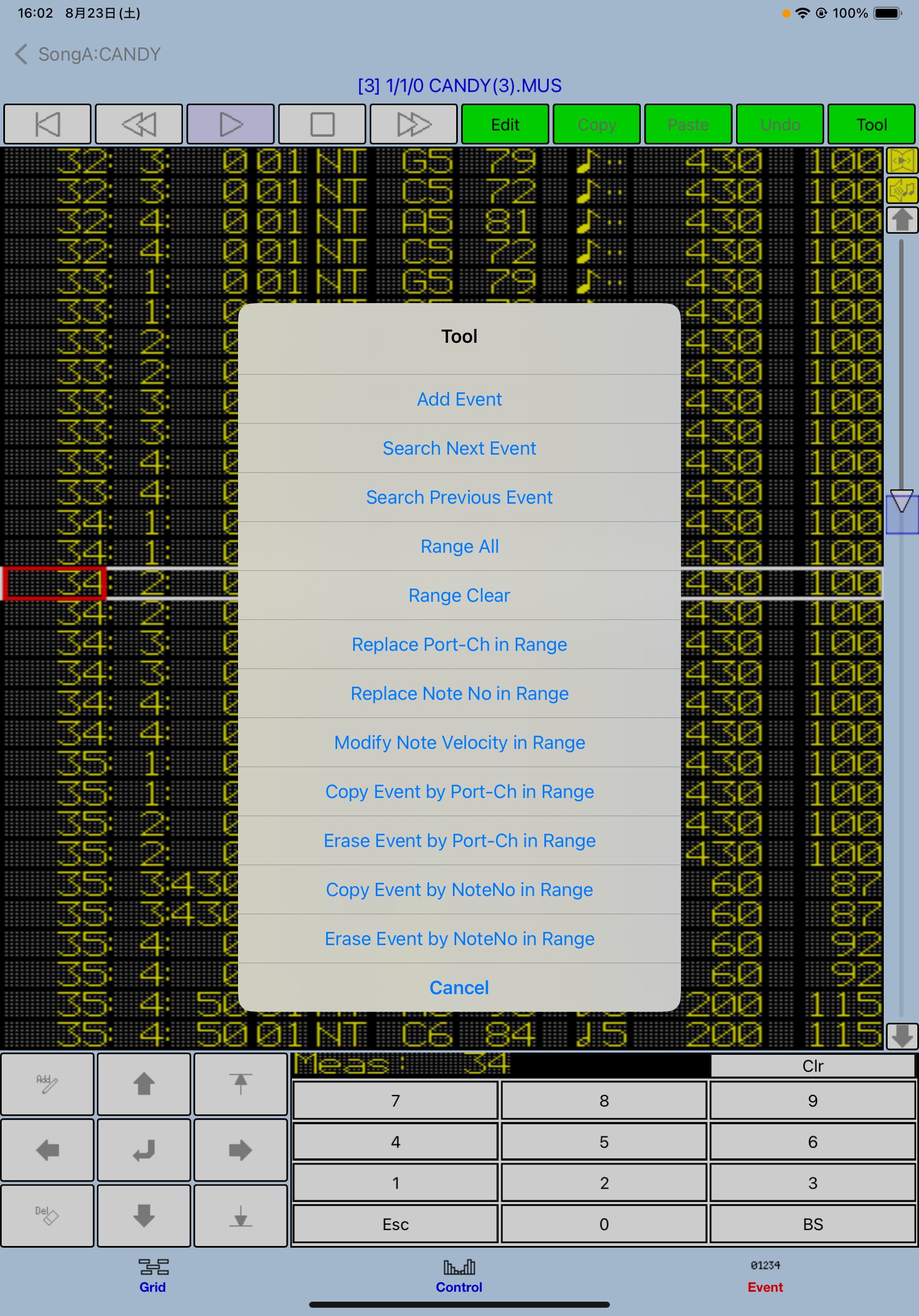

Toolメニューとしてさまざまな機能が用意されている

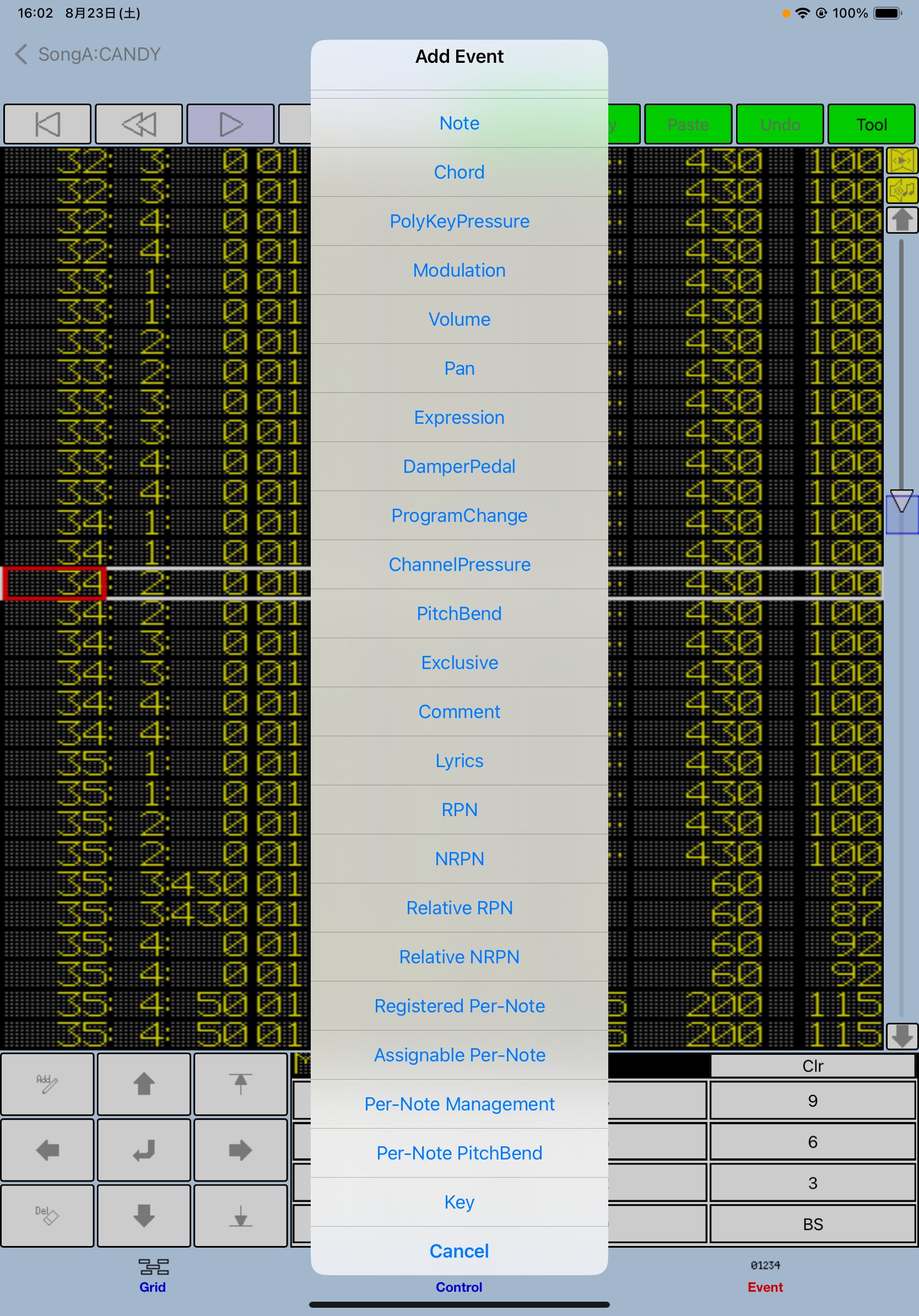

またToolボタンをタップするとAdd Event、Search Next Event、Range Clear、Replae Port-Ch in Range……といろいろなメニューが出てきます。たとえばAdd Eventとすると、ここで追加するコントロールチェンジなどの一覧が表示され、簡単に追加できるようになっています。

数値入力画面ではノート情報だけでなく、各種イベントを入力可能

もしかして…と思って、USBのテンキーを接続してみたら、これを使っての打ち込みもできるようになっているんですね!ただし、カモンミュージックのレコンポーザで採用されていた小節単位でのゲートタイムの合計をチェックするチェックサム機能のようなものはないようでした。

そのほかにもリズムエディタ、コードエディタ、コントロールエディタ、さらにはエクスクルーシブエディタといったものまで用意されていますよ。

MIDI 2.0対応で未来への扉も開く

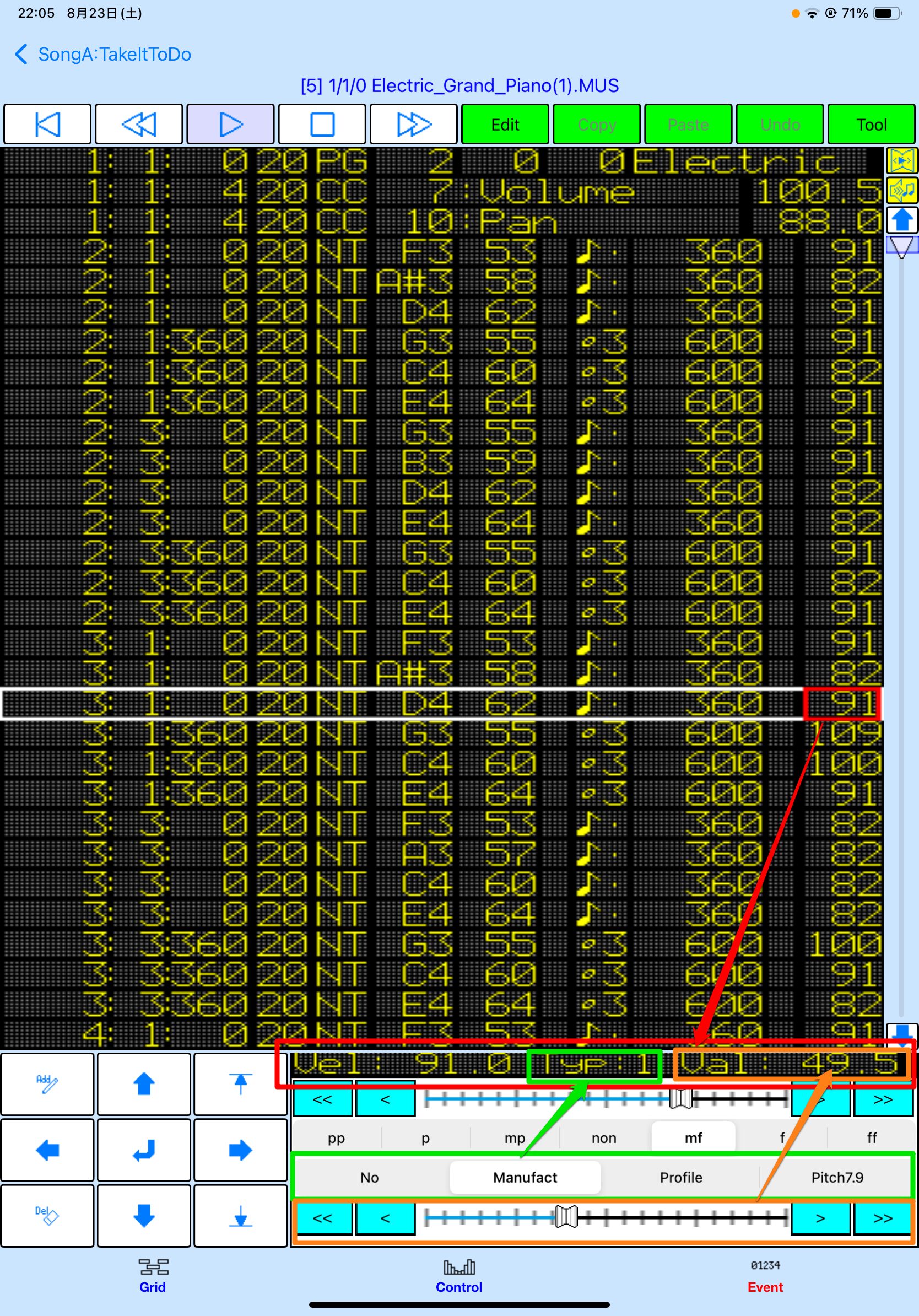

そして、この数値入力エディタは、単なる懐古趣味ではありません。細かいタイミング調整やベロシティの微調整など、精密な編集作業ができるのは昔ながらのところですが、実はこれ、MIDI 2.0対応となっているんです。

たとえば、ベロシティーを見てみると、従来の0~127から0.0~127.0の小数点入力が可能になっていたり、MIDI2.0で新規に追加されたノートイベントのAttributeタイプ(指定なし、Manufact、Profile、Pitch7.9 )の選択と値の指定ができるなど、より高精度な演奏表現が実現できます。

実はこの数値入力のエディタはMIDI 2.0対応している

またプログラムチェンジであれば、MIDI 2.0では上位バンクセレクト、下位バンクセレクト、プログラムチェンジの3つのパラメーターが1つのイベントとして統合され、より効率的な音色管理が可能になっている…といった具合です。

プログラムチェンジも3つのパラメータを一発で入力可能なMIDI 2.0対応

現在はまだMIDI 2.0対応音源が少ないため実用性は限定的ですが、将来的な規格普及を見据えた先進的な実装といえるでしょう。実際、AUv3対応のMIDIエフェクトでは既にMIDI2.0でのデータ出力が行われており、その様子をMIDIモニター画面で確認することができます。

柔軟なMIDIルーティングシステム

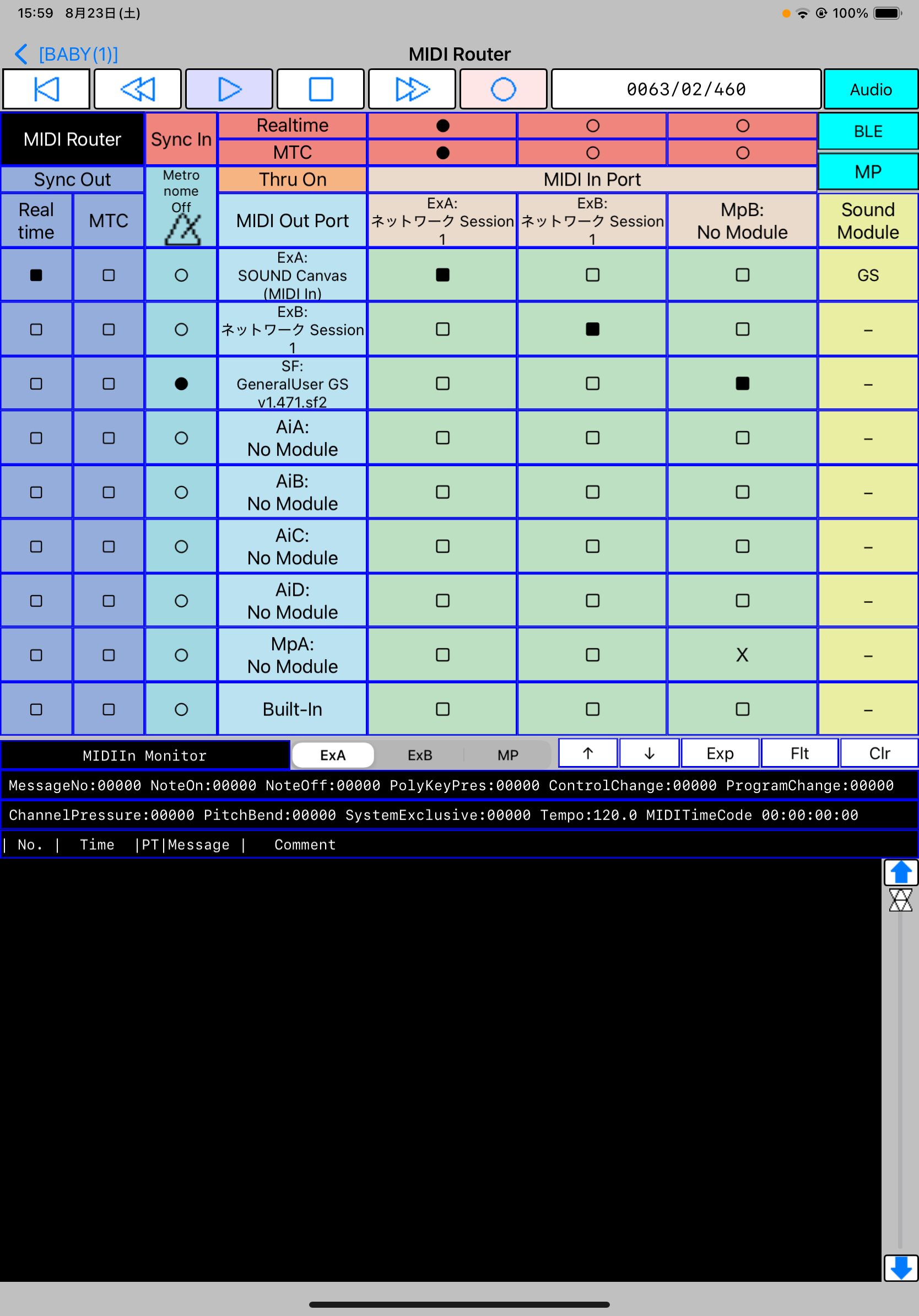

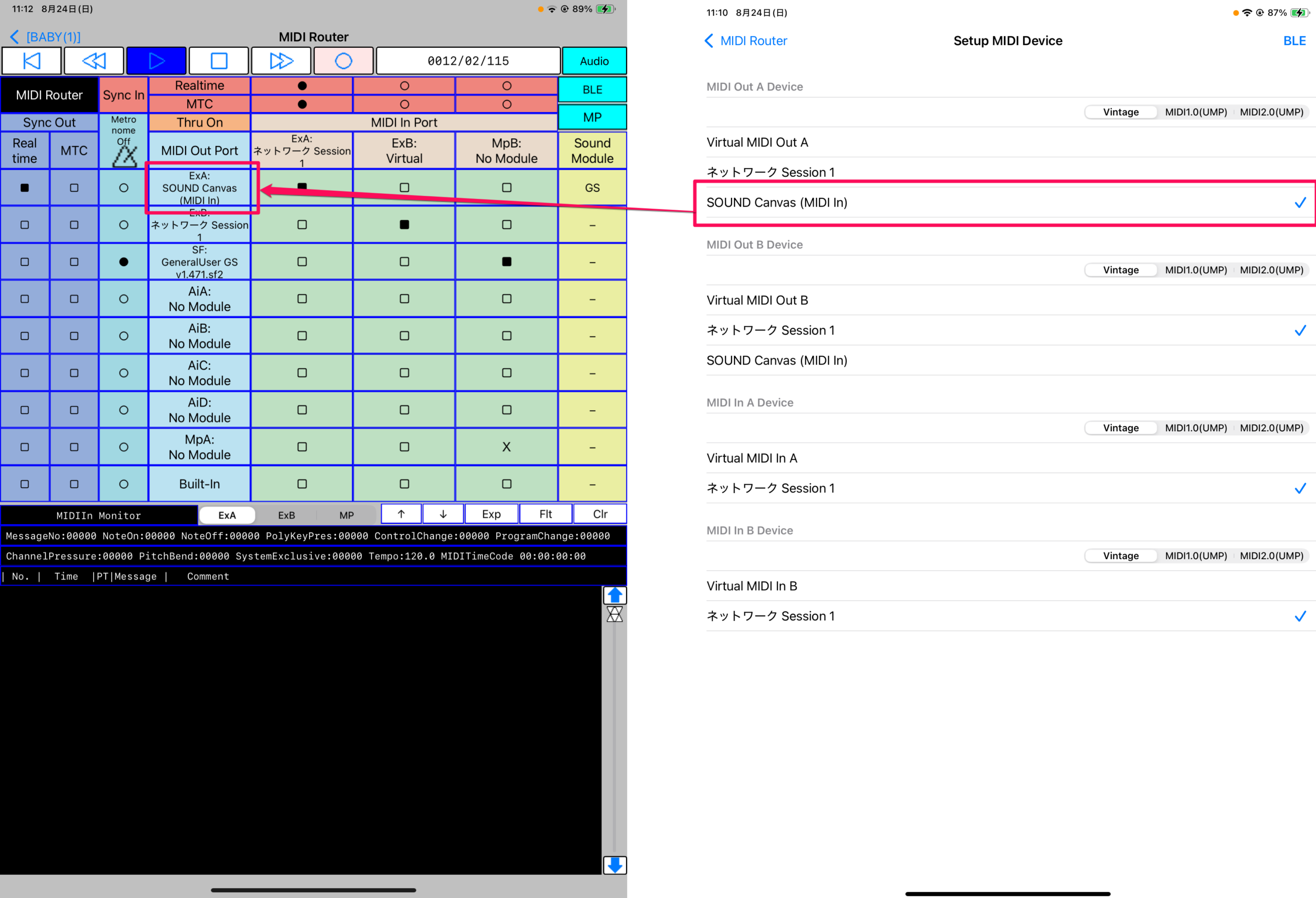

MIDI接続の柔軟性も、UK-868の大きな特徴です。UK-868にはMIDI Routerというページがあり、ここでCore MIDI対応の外部MIDIデバイスを2系統まで接続でき、マトリクス方式のMIDIパッチャーで入出力を自由にルーティングできるようになっています。

さまざまなMIDI設定が可能なMIDI Router画面

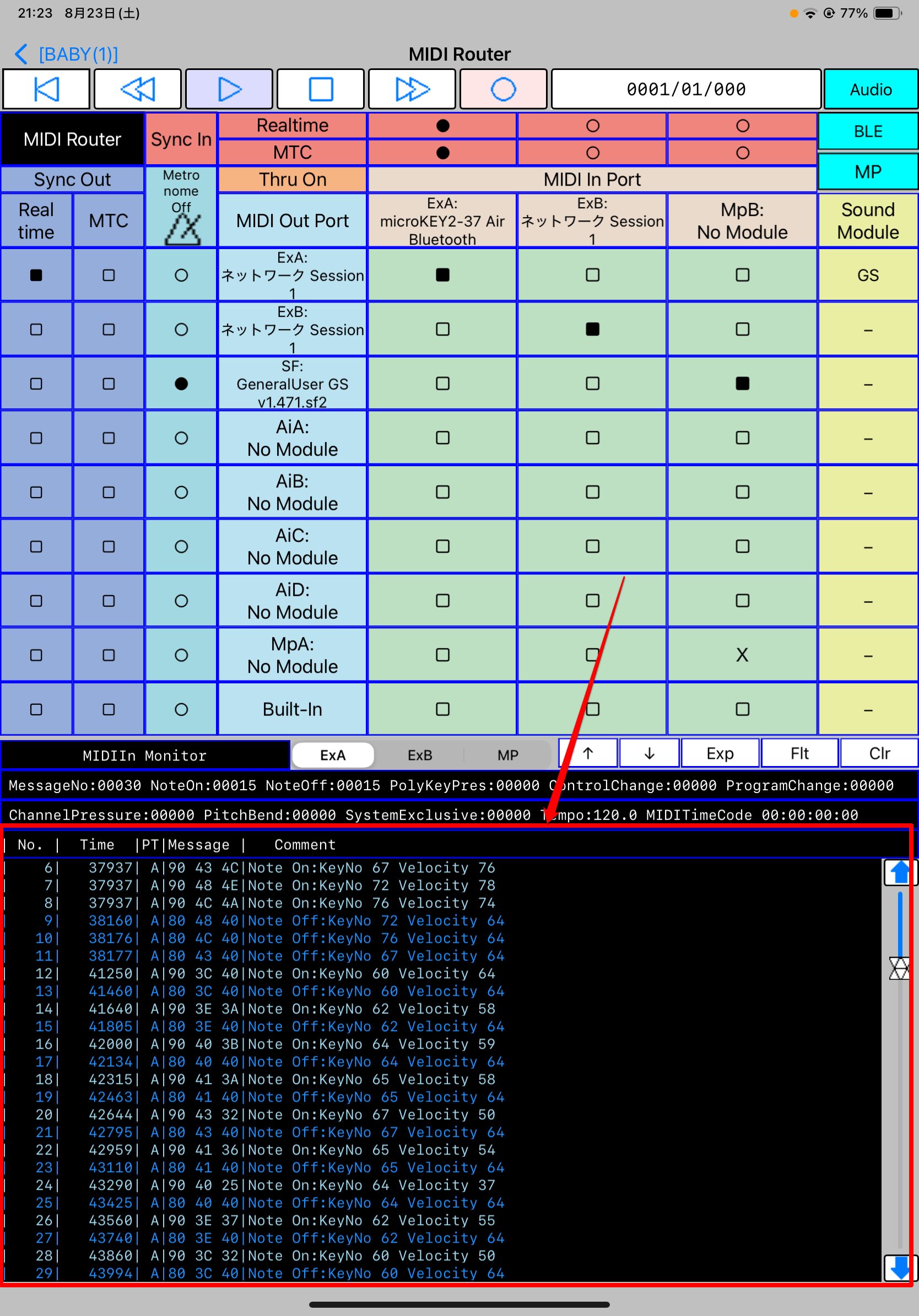

これにより外部キーボードからの入力を複数の音源に同時送信したり、チャンネルフィルターを使って特定のチャンネルのみを特定の音源に送るといった、高度なMIDI環境を構築できます。この際、MIDI入力としてUSB-MIDIキーボードを接続することもできるし、Bluetooth-MIDIのデバイスも普通に使うことができます。

またMIDIインターフェイスを経由させて、外部MIDI機器を接続できるのも重要なポイント。つまりSC-88ProとかSC-8850、MU100……といった音源を接続して鳴らすことも可能となっているのです。

Bluetooth-MIDIのキーボードや外部音源を接続し、ルーティングさせることが可能

またユニークなのは、iOS用AUv3対応のMIDIエフェクトにも対応していることです。最大2段の直列接続が可能で、コード演奏を自動生成するMIDIエフェクトや、アルペジエーター、リズムパターン生成など、手持ちのMIDIエフェクトを組み込むことで演奏の幅を大きく広げることができます。

キーボードをつないで弾くと、MIDIモニター機能ですべてのイベントが表示される

そしてとっても便利なのはMIDIモニター機能を搭載していること。たとえばMIDIキーボードを弾いたときの入力状況、各音源への出力状況をリアルタイムで確認可能。複雑なMIDI設定のトラブルシューティングや、MIDIデータの検証作業にも重宝します。画面下部には、16チャンネル分のMIDIアクティビティが一覧表示され、どのチャンネルでどのような演奏が行われているかが一目瞭然です。

AUv3対応のプラグイン音源を利用することもできる

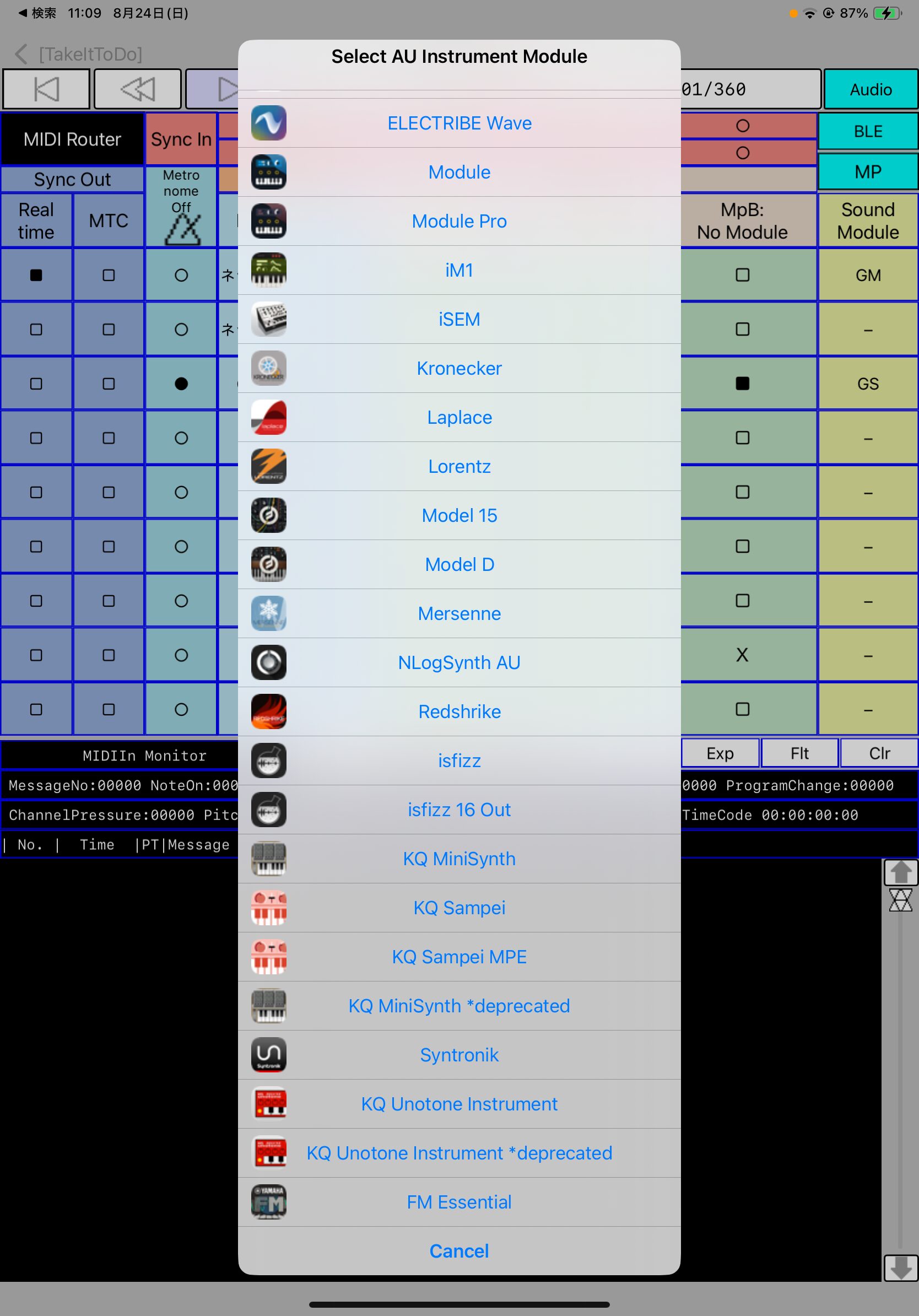

前述のとおり、SoundFontによるGS音源を搭載しているほか、別のSoundFontを設定できたり、外部MIDI音源を利用できるわけですが、もうひとつ大きいのはiOSのプラグイン規格であるAudio Units v3(AUv3)に対応しているということ。いまや膨大な数があるAUv3のプラグイン音源をUK-868の音源として利用することができるのです。

これも先ほどのMIDI Routerで簡単に設定することが可能です。ここでAiA、AiB、AiC、AiDという出力先をタップすると、現在インストールされているAUv3対応の音源の一覧が表示されます。これらを設定すれば、そのまま使うことができるのです。

MIDIの出力先としてAUv3を設定することも可能

でも、持っているMIDI音源アプリがAUv3には対応していない、という人もいるでしょう。そんな方も大丈夫。UK-868はしっかり対応してくれています。事前にそのアプリを起動した上で、MIDI Routerで外部MIDIを意味するExAやExBをタップすると、その音源が現れるので、これを選べばいいのです。

Ex.AやEx.Bの出力先として、起動しているMIDIアプリを割り当てることも可能

したがって、もし手持ちのiPhoneやiPadにSound Canvas iOSがインストールされていれば、ExAの出力先を「Sound Canvas iOS」に設定することで、バーチャルMIDI経由でより忠実な当時の音を再生することが可能になるのです。

Sound Canvas for iOSにルーティングして鳴らすことにも成功

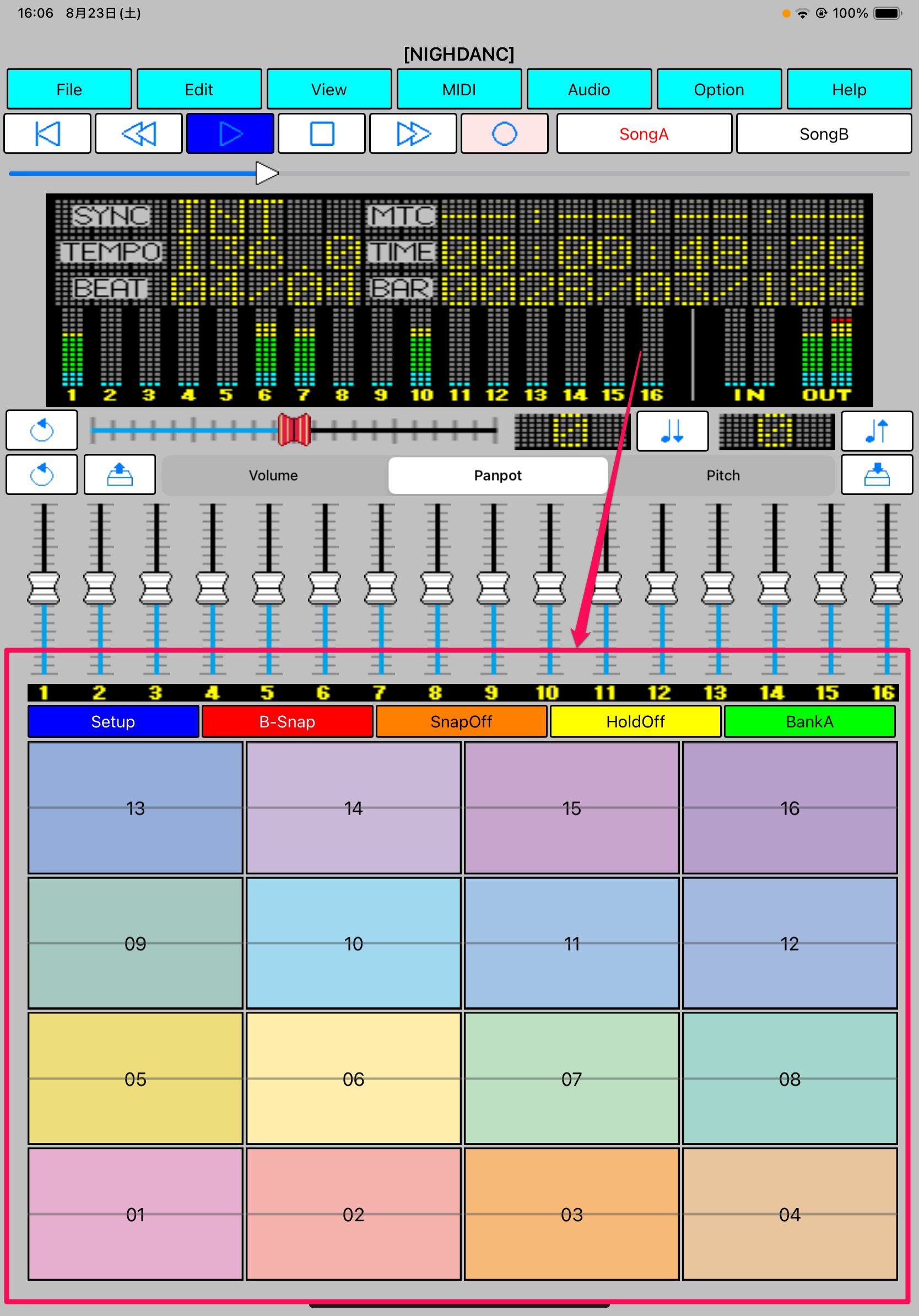

16個のパッドが開く、新たな演奏スタイル

UK-868のもう一つの顔が、16個のパッドを使ったサンプリング・パフォーマンス機能です。メイン画面には4×4の16個のパッドが配置されており、それぞれにオーディオサンプルとしてその場でリアルタイム録音したものや市販のサウンドライブラリー、iPhone/iPadのミュージックライブラリーへCDから取り込んでいる音楽などをアサインできます。注: 有料サイトなどからダウンロードしている音楽はアサインできません。この機能は、現在人気の「ポン出し系」アプリとしても活用できる実用的なものです。

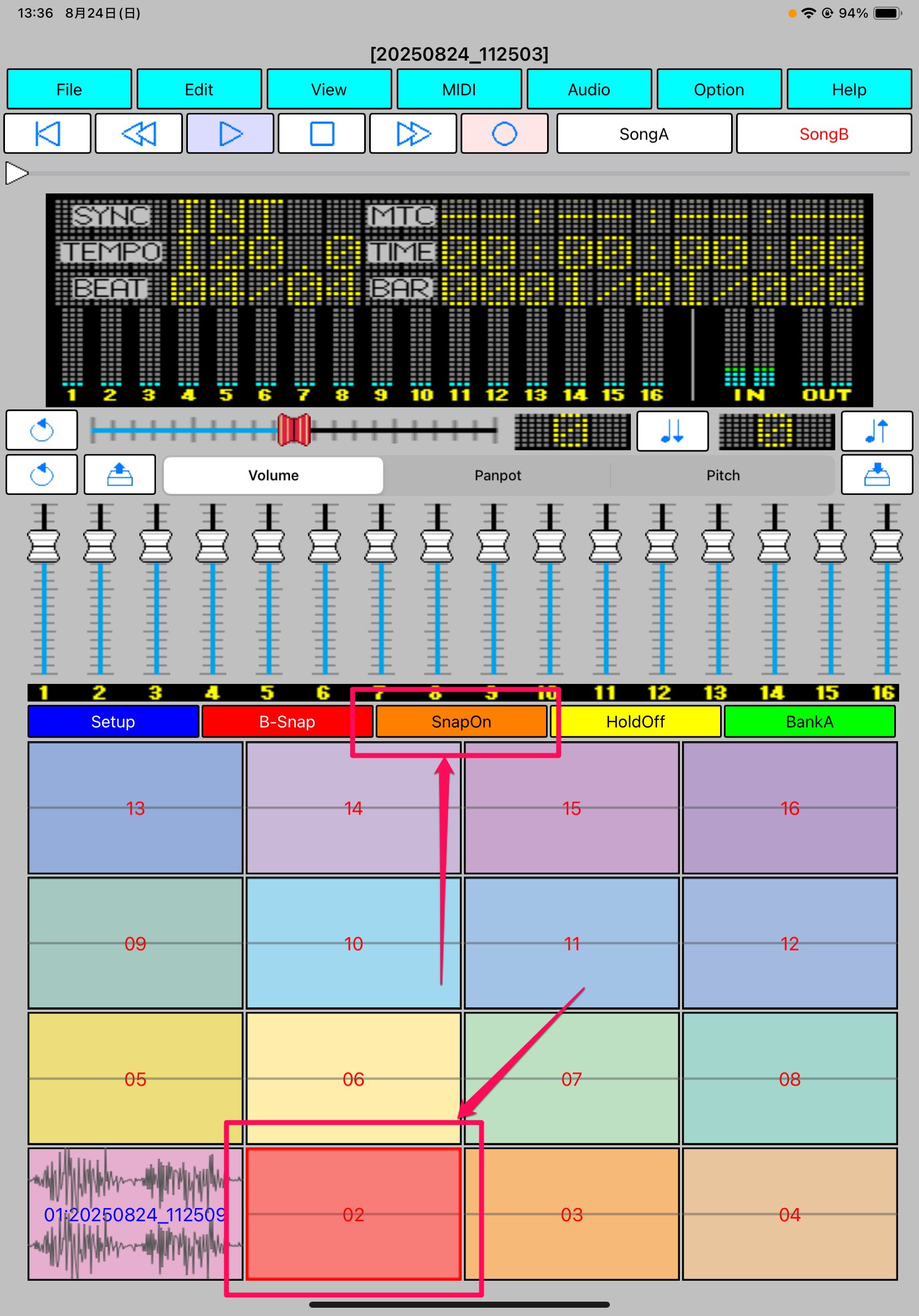

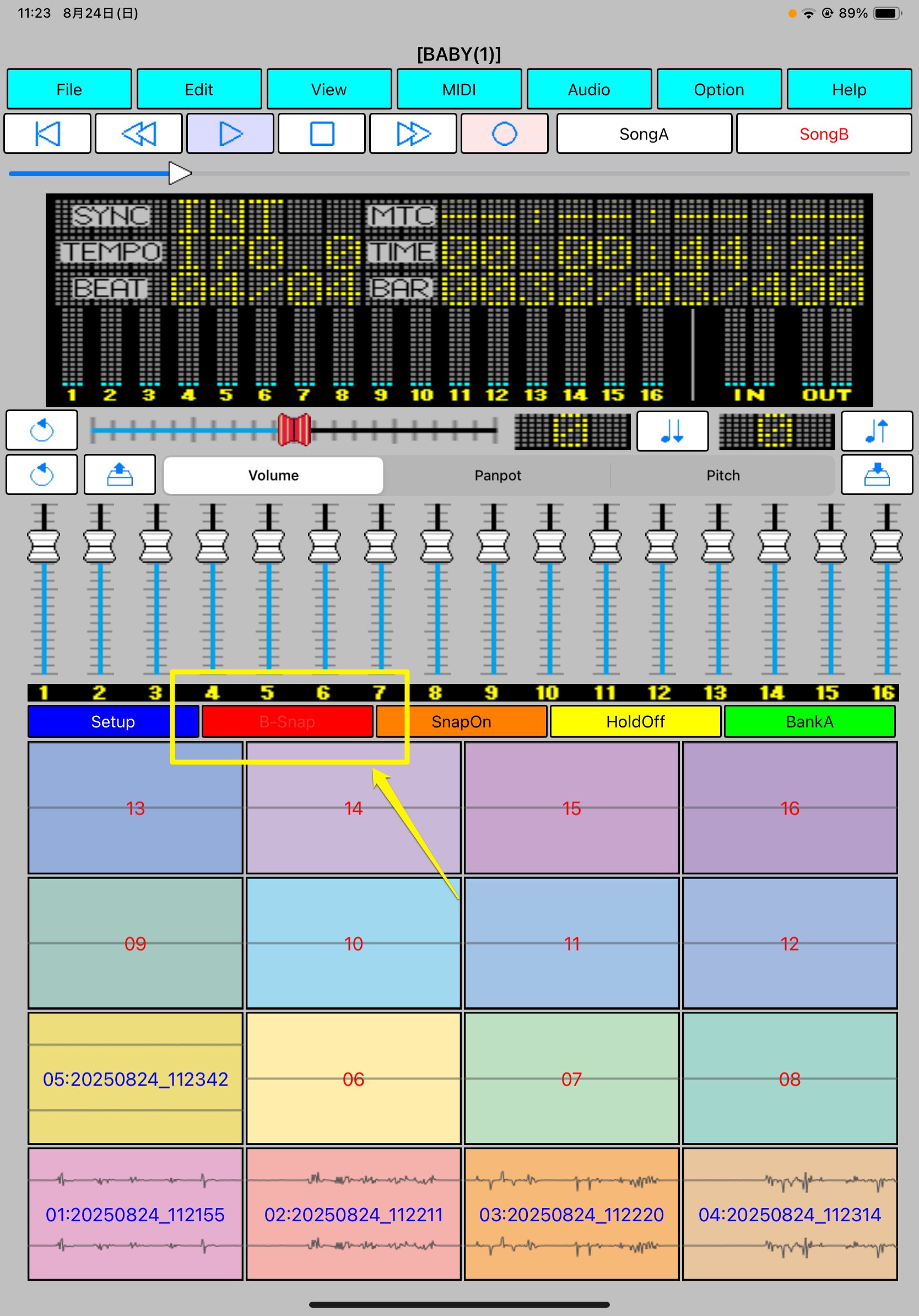

16個のパッドに録音していくことが可能

パッドへの録音はいたって簡単。画面中央の「SNAP」ボタンをオンにして、空いているパッドを長押しするだけで録音開始。ボタンを離すまでの間、リアルタイムでオーディオが録音されます。ギターフレーズ、ボーカル、効果音、何でも手軽にサンプリング可能です。

SnapOnにした上で、録音したいパッドをタップしていると、その間レコーディングされていく

特に秀逸なのが「B-SNAP」機能です。演奏中に「今のフレーズ良かった!」と思った瞬間にこのボタンをタップすれば、過去10秒間のオーディオが自動的に録音されます。録音ボタンを押し忘れてしまった名フレーズも、この機能があれば逃すことはありません。

B-Snapをタップすると、直前の10秒分を空いているパッドに割り当てることが可能

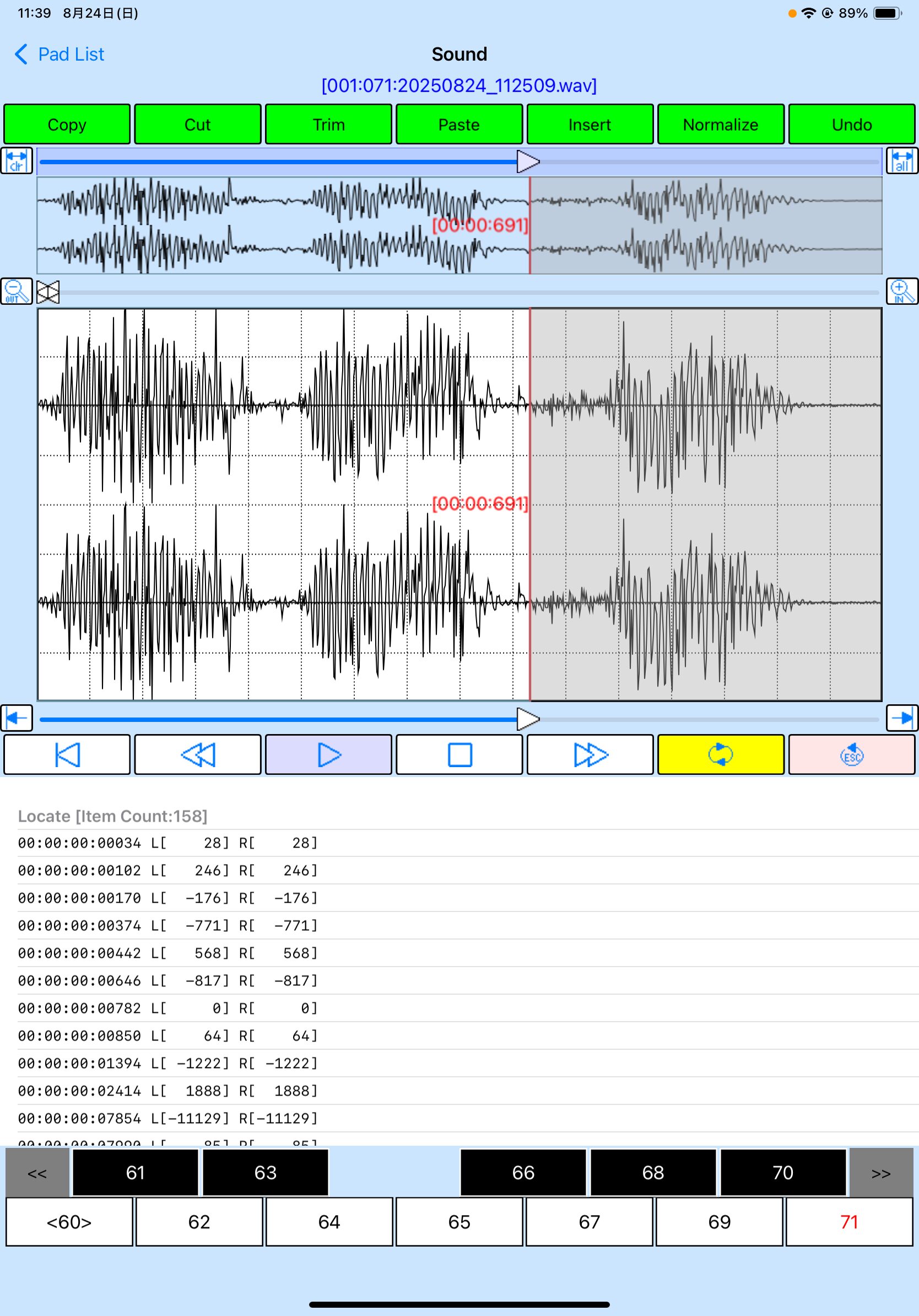

録音されたサンプルは、内蔵のオーディオエディタで細かく編集できます。不要な部分のトリミング、ノーマライズ、コピー&ペーストなど、基本的な波形編集機能を搭載。さらに興味深いのは、1つのサンプルを複数の範囲に分割し、それぞれを異なるMIDIノートナンバーにアサインできることです。外部MIDIキーボードを接続すれば、鍵盤を押すことで同一サンプルの異なる部分を演奏することも可能になります。

パッドに録音した結果は波形編集機能でトリミングしたりノーマライズといった処理が可能

各パッドには個別にボリューム、パン、ピッチのコントロールが用意されており、リアルタイムでの演奏表現も自在です。さらに「HOLD」機能をオンにすれば、ワンタッチで音が鳴り始め、もう一度押すことで停止する「トグル再生」も可能。ループ素材を使ったライブパフォーマンスにも対応できます。

本格的なオーディオ機能と32トラック・マルチトラック録音

UK-868は、MIDIだけでなくオーディオ機能も搭載されています。最大32トラックのマルチトラック録音に対応し、MIDIトラックとオーディオトラックを自由に組み合わせた楽曲制作が可能です。

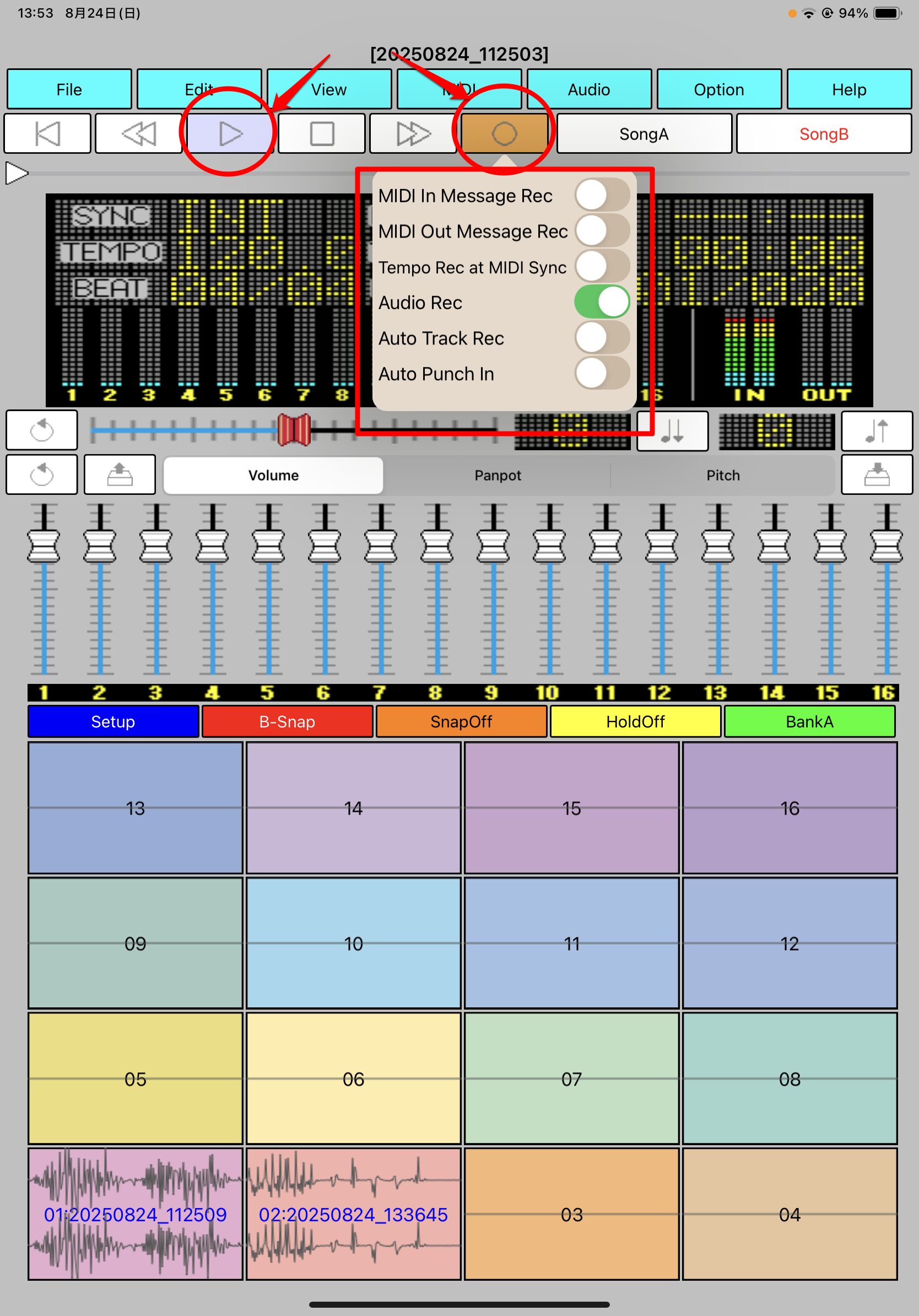

録音ボタンと再生ボタンをタップすることで、オーディオレコーディングも可能。何を録音するかの設定もできる

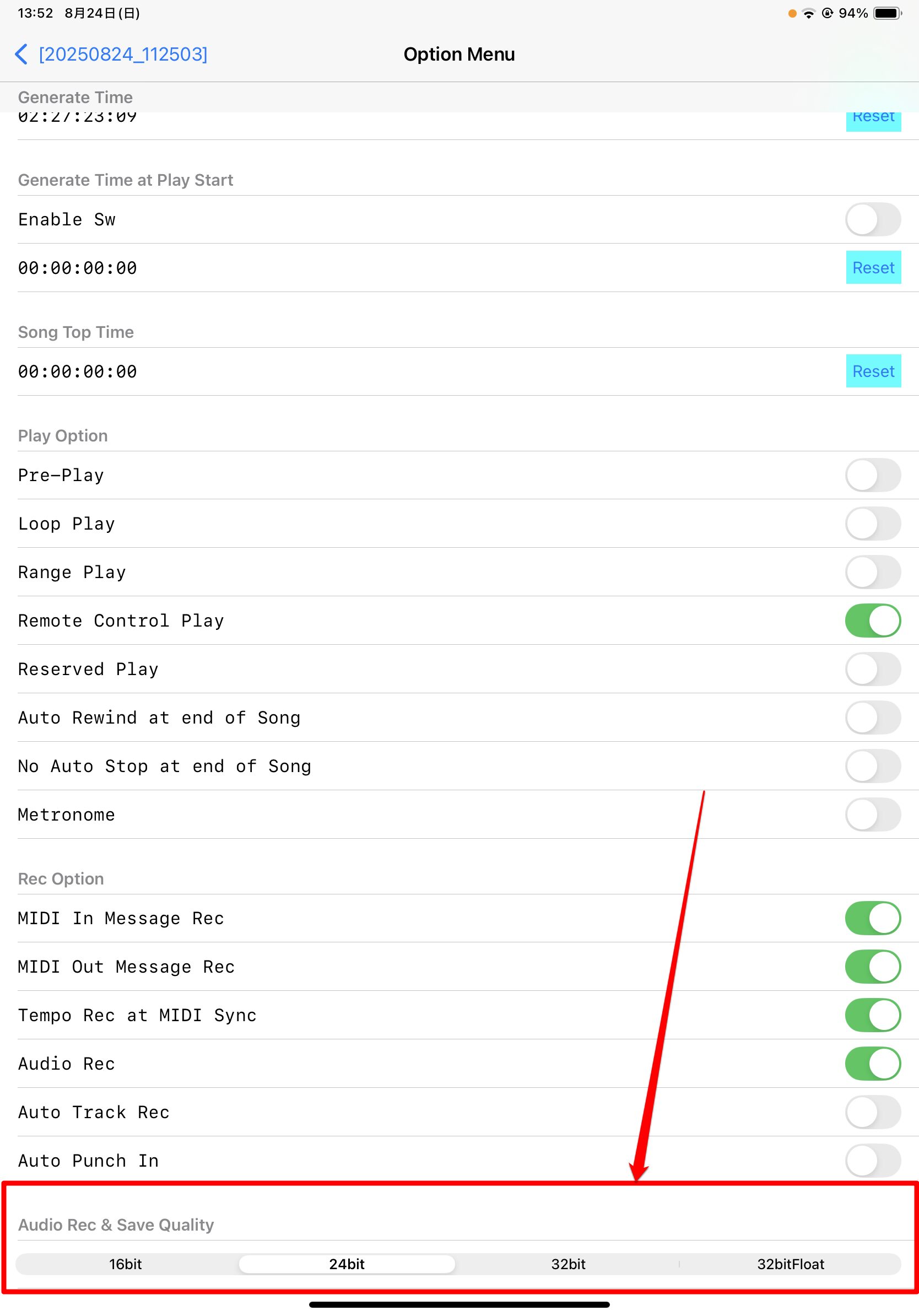

オーディオ録音は、内蔵マイクはもちろん、オーディオインターフェースを接続した本格的な録音にも対応。16bit/24bit/32bit/32bitFloatの44.1kHzでの録音が可能で、楽曲制作に十分な音質を確保しています。このビットレートの設定は、FileメニューのSave As… または、OptionメニューのRec Optionで選択できます。録音されたオーディオは、各トラックに「フレーズ」として配置される仕組みで、従来のDAWのように直接トラックに録音するのではなく、フレーズ単位での管理となります。

Optionにおいてサンプリングビット数を設定することもできる

この「フレーズ」という概念は、UK-868独特のワークフローです。MIDIデータもオーディオデータも、すべて「フレーズ」として管理され、各トラックにアサインして使用します。これにより、フレーズにリピート指定して繰り返し演奏したり、同じフレーズを複数のトラックで使い回したり、異なる楽曲間でフレーズを共有したりといった、柔軟な楽曲制作が可能になります。

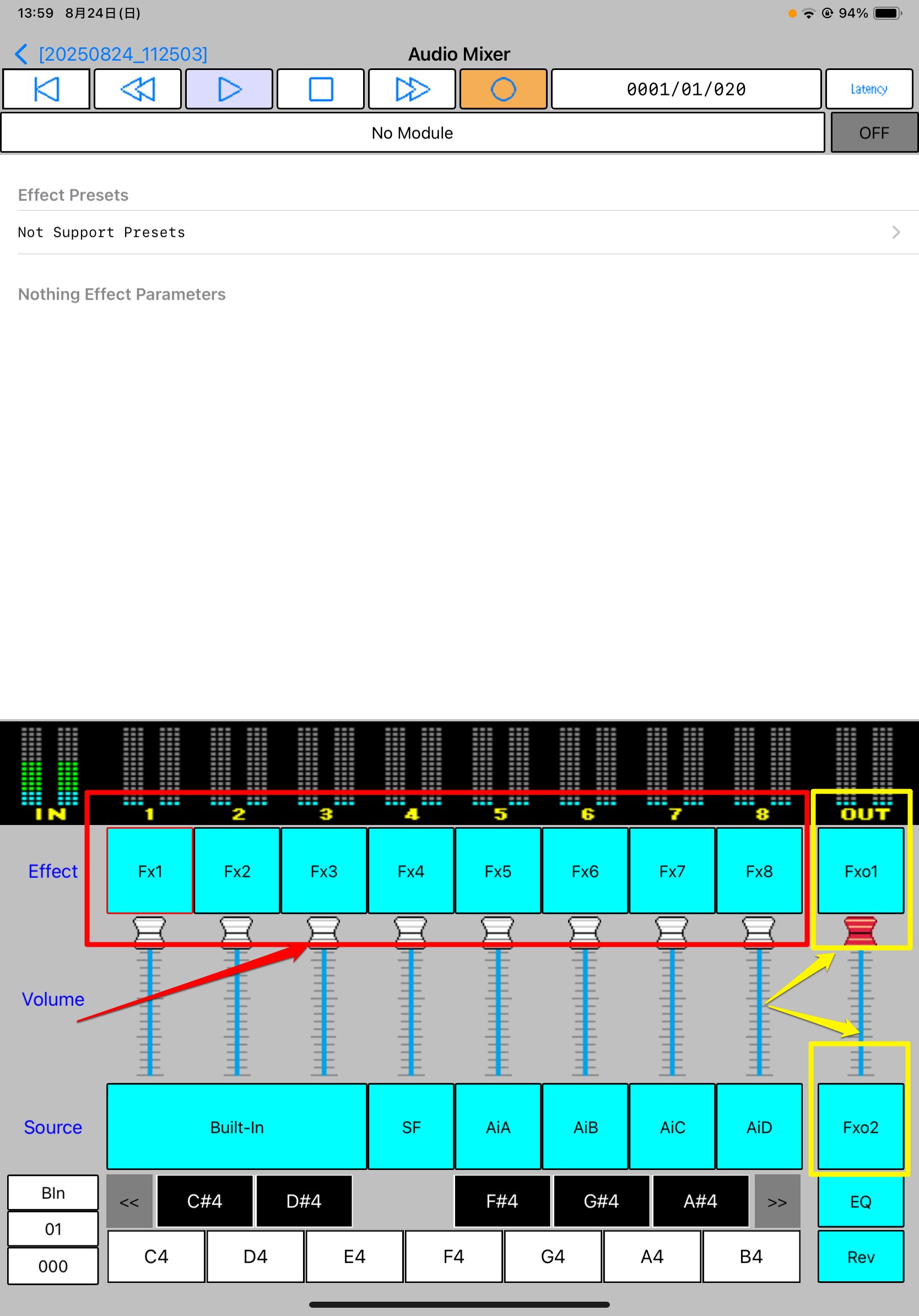

充実のミキサー機能とAUv3完全対応

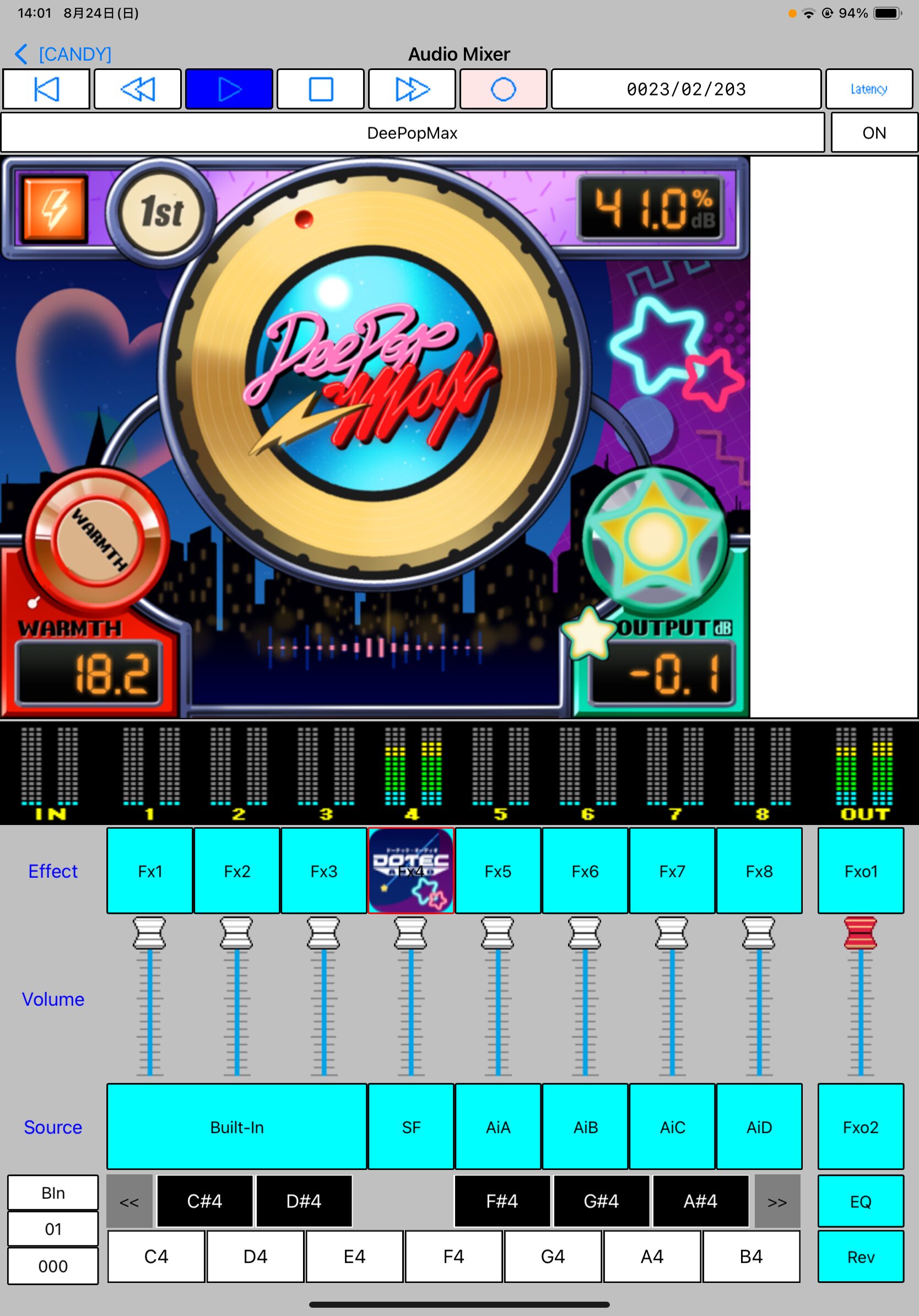

オーディオミキサー画面では、ステレオ8バスの入力とステレオのマスター出力を備え、各入力バスには個別にAUv3エフェクトをアサインできます。リバーブ、ディレイ、コンプレッサー、EQなど、インストールされているAUv3エフェクトを自由に組み合わせて使用可能です。

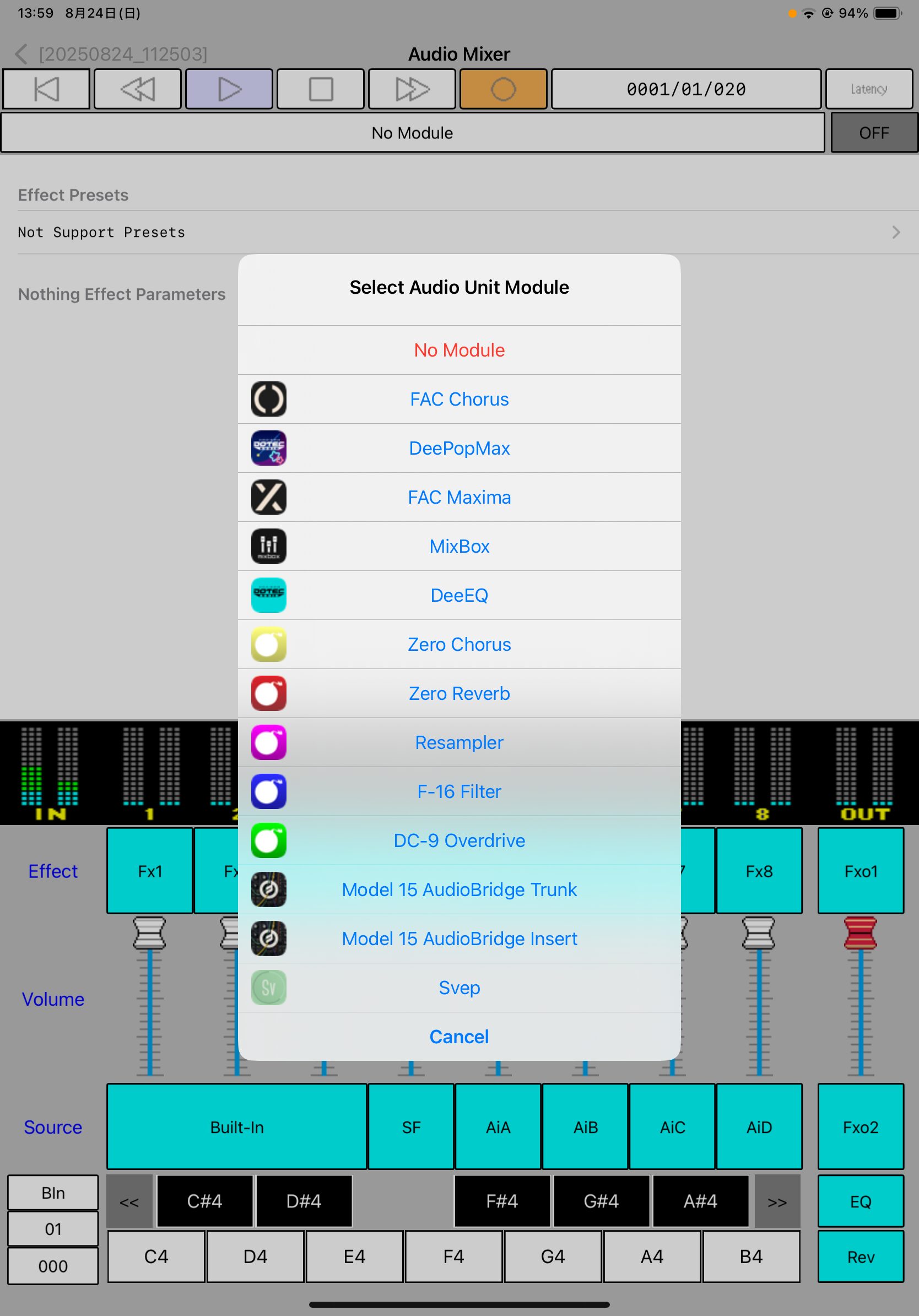

オーディオミキサー画面を開くと各ソースごとに、またマスターにエフェクト設定のためのボックスがあるので、そこをタップする

マスター出力には、2系統のAUv3エフェクトをアサインできるほか、AUv3エフェクトを持っていなくても、Apple標準のリバーブとEQが固定でアサインされているので、楽曲全体のマスタリング的な処理も行えます。

インストールされているAUv3のエフェクトの一覧が表示されるので組み込みたいものを選ぶ

もちろん、これらのパラメーターもリアルタイムで調整可能で、ライブパフォーマンス時の音響調整にも活用できます。

エフェクトが組み込まれ、編集画面が表示される

以上、UK-868について主要な機能をざっと紹介してみましたが、いかがだったでしょうか?80年代、90年代のDTMをiPhoneやiPadで再現できるだけでなく、MIDI 2.0にも対応した最新の打ち込みツールとして利用できるほか、AUv3などほかの音源やエフェクトを動かすためのハブとして利用することができるなど、非常にユニークで便利なツールとなっています。

機能が豊富すぎて、ややとっつきづらい…というのが欠点かもしれませんが、これだけの機能を持って2,000円というのは、ちょっと安すぎかもしれません。昔懐かしいDTMを復活させるのもよし、MIDI 2.0対応の打ち込みをするのもよし。昨今のDAWとはちょっと違うこのUK-868を試してみてはいかがでしょうか?

【開発者インタビュー】DTM文化復活への想い ~元Roland開発者が語るUK-868誕生秘話~

田中正春さんは、1985年から2001年まで16年間Rolandに勤務し、DTM黄金時代の立役者として数々の名機開発に携わってきた方です。そんな田中さんが6年の歳月をかけて完成させたUK-868に込めた想いを聞いてみました。

UK-868を開発した田中正春さん

――UK-868の話に入る前に、Roland時代、どんなことをされていたのか少しうかがえますか?

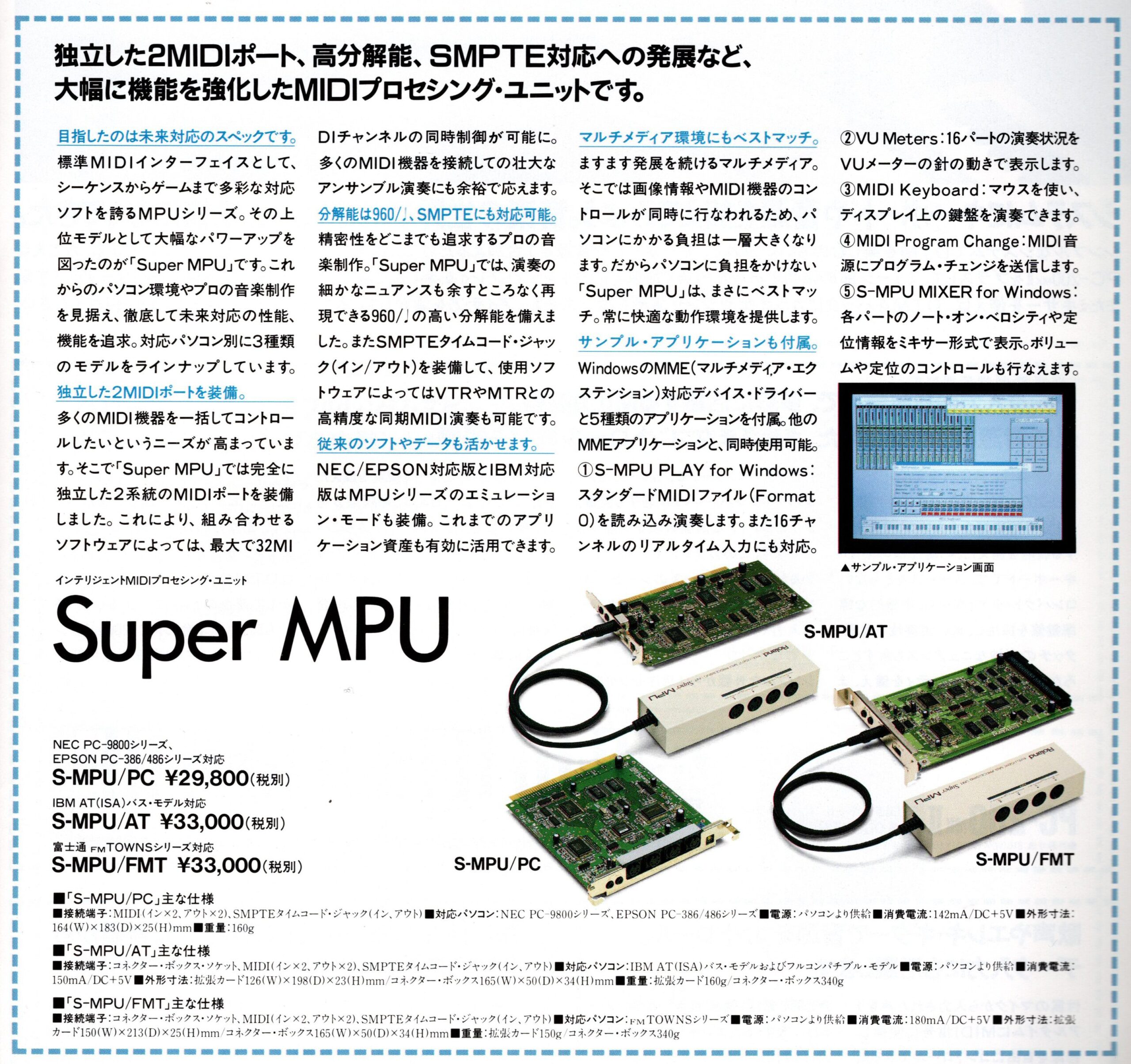

田中:当初はまだDTMという言葉もなかった時代でした。JX-1などのシンセサイザー開発から始まって、その後SuperMPU、UA-100といった、パソコンと楽器を繋ぐインターフェース系の開発を中心に担当していました。カモンミュージックさんにお願いして、レコンポーザーをSuperMPU対応版にしてもらったこともありましたね。Sound Canvasが登場したころは、まさにDTMバブル期で、ミュージ郎とセットで爆発的なヒットとなりました

田中さんが開発にかかわったRolandのSuper MPU

――Roland退社後は、別の楽器メーカーへ?

田中:いえ、楽器とはまったく関係ないメーカーでガラケーやスマートフォンの開発、その後IT系プロジェクトの管理業務に従事していました。実に20年以上、プログラム開発の現場からも離れていたんです。会社員として目の前の仕事を一生懸命やるだけで、DTMの世界からは完全に離れていました。たまにDTMステーションの記事を拝見して『業界は今こうなっているんだな』と思う程度でした

――そんな状況から、なぜUK-868の開発を始めることになったのでしょうか?

田中:きっかけはいくつかの出来事が重なったことでした。6~7年前、Sound CanvasのiOS版がリリースされたのを見て懐かしさを感じていたんです。さらに決定的だったのは、DTMステーションでMIDI 2.0の記事を読んだことでした。MIDI 2.0の記事を読んだ時、『これはやらなきゃダメだろう』という気持ちが強く湧き上がりました。1981~82年ごろ、大学時代にロッキンfの別冊のMIDIの規格が書かれた本を買ってしゃぶり尽くすように読み、CM-800で打ち込みをやっていた原体験があったからです。CVゲートからMIDIになる転換期を体験した人間として、このまま傍観しているわけにはいかないと思ったんです。

MIDI 2.0の登場がUK-868開発のキッカケの一つだった

――まさに35年ぶりのMIDIの新規格の登場のタイミングですからね。

田中:さらにDTMステーションで紹介されていた「海外で大ヒット、強烈なiOSシンセは日本人開発のアプリだった!」という記事を読んだのも大きかったですね。実は、この記事に出ていた種田聡さんは、Roland時代の同僚でして、一緒にプロジェクトをやった仲だったんです。彼が海外で成功している記事を読んで、やっぱり彼はすごいな、傍観しているだけではダメと思ったのです。

――実際のUK-868の開発にはどれくらいの期間がかかったのでしょうか?

田中:開発は2020年のコロナ禍による在宅勤務期間に本格化しました。昼間は会社の仕事、夜や休日にコツコツとプログラミングを続けて、6年間をかけて昨年8月にようやくリリースにこぎ着けました。一番大きかったのは在宅勤務になったことですね。通勤時間がなくなり、遠隔での打ち合わせも可能になって、開発時間を確保できるようになりました。

――UK-868のMIDIエンジンには、特別なこだわりがあるそうですね?

田中:SuperMPU内部で行なっていたMIDI処理コンセプト思い出しながらMIDI2.0規格を取り込んで、64ビット版として現代に復活させてみました。当時やり残したこと、CPUパワー的に実現できなかったことを、今の技術で形にしたかったんです。

――ところでUK-868という名称はどこから来ているのでしょうか?当時のRolandの機材とかと関係あるのでしょうか?

田中:これはダジャレですよ(笑)。「打(U)ち込(K)みや(8)ろ(6)うや(8)」です。DTMを今一度やりましょうという意味を込めた名前にしています。

――このアプリに込めた最大の想いは何でしょうか?

田中:90年代DTM文化の復活です。NIFTYでみんなが一生懸命作った楽曲を発表していた文化が、著作権問題で一気に衰退してしまいました。でも今は、YouTubeのような適切なルールの上で発表できる環境がある。90年代にDTMにハマっていた人たちが、今定年を迎えて時間ができているはずです。昔燃えていたパワーを、もう一度復活させられないかと思っています。

――確かに当時を懐かしく感じている人は多いですよね。

田中:オークションサイトを見る限り、昔の音源機器や市販MIDIファイルの取引は今でも活発で、当時の定価以上の値段で売買されることも珍しくないんです。みんな公には何もできないけれど、ローカルでは一生懸命やっている人がたくさんいる。そういう人たちが気軽に楽しめるツールを提供したかったんです。

――UK-868のコンセプトについて教えてください。

田中:『モバイルでのアイデアキャッチ』から始まります。電車でボーッとしている時にふと浮かんだメロディーを、家に帰ってパソコンを立ち上げるまでに忘れてしまうことがよくあります。そんな時に、ポケットのiPhoneですぐに録音して形にできれば。最終的な仕上げは本格的なDAWで行うとしても、まずはモバイルの中でアイデアを育てられるツールが欲しかったんです。

一見シンプルに見えるが、とんでもないほど多彩な機能を備えたUK-868は2,000円

――最後に、このアプリをどのような方に使ってもらいたいですか?

田中:UK-868は、単なるMIDIファイル再生アプリでも、単なるDAWアプリでもありません。90年代DTM文化への深い愛情と、現代技術への確かな理解、そして音楽制作への実用的な視点が見事に融合した、唯一無二のアプリだと自負しています。昔DTMにハマっていた方はもちろん、新しい世代の方にも90年代DTMの魅力を感じてもらい、大勢の人に楽しんでもらえる音楽制作のお役に立てれば嬉しいですね。

--ありがとうございました。

【関連情報】

UK-868製品情報

【価格チェック&購入】

◎AppStore ⇒ UK-868

コメント

「単なるMIDIファイル再生アプリでも、単なるDAWアプリでも」ない、まさにワークステーションですね!今後の展開を楽しみにしつつ、ぜひ パソコン版も御検討ください。

昔のDTMユーザーで今でもやってる人は、みんなDAWに移ってますよね。

DAWで使えるプラグインのほうがいいのでは?