イタリアのメーカー、ARTinoiseが開発したとっても小さく、非常にユニークなブレスコントローラー、zefiro(ゼフィーロ)が日本のクラウドファンディングサイト、kibidangoを通じての発売を開始し、6月12日まで受け付けています。たった8gというUSBドングルのような小さなデバイスであるzefiroをiPhoneやAndroidのUSB-C端子に接続してアプリを起動すると、トランペットやトロンボーンなどのブラス、フルート、オカリナ、シンセなどのサウンドを奏でられるウィンドシンセに変身するのです。

またzefiro自体はUSBーC接続のブレスコントローラーであるためWindowsやMacと接続するとMIDIデバイスとして認識するとともに、zefiroを口にくわえて吹けば、ソフトウェア音源などに対し、エクスプレッションコントロールを行ったり、モジュレーションコントロールを行うことができ、DAWを使った音楽制作においても表現力を広げることが可能です。そのzefiroには加速度センサーを搭載した上位版のzefiro pro(送料・税込み15,000円)と標準版のzefiro(同9,900円)の2種類。早めに申し込むと割安で入手する特典も用意されています。クラウドファンディングとはいえ、実はすでに製品は完成しており、申し込むと9月に製品が届く形となっているというのも安心なポイント。実際、そのzefiro proおよびzefiroの実物(プロトタイプではなく量産品)が手元に届いたので、どんな機材なのか紹介してみましょう。

スマホをウィンドシンセに変身させる小さなUSB-Cデバイス、zefiro

スマホを楽器に変身させるデバイス、zefiro

zefiroについて具体的な説明に入る前に、まずはこの3分のビデオを見てみるとどんなデバイスなのかだいたいわかると思います。

zefiroについては、以前「スマホ時代のとっても小さなデジタル管楽器zefiro、Kickstarterでクラウドファンディング開始!」という記事で紹介しているので、ご覧になった方もいると思いますし、実際Kickstarterで購入したという方もいるのではないでしょうか?実は私自身も記事を書きつつ、zefiro proを注文していたのですが、つい先日手元に届いたのです。

先日筆者の手元にKickstarterで購入したzefiro proが海外から届いた

それとほぼ同じタイミングでKibidangoでの国内のクラウドファンディングがスタートしており、Kibidangoから標準版のzefiroを借りることもできたので、その2つを比較しながらzefiroがどんなものなのか、いろいろチェックしてみました。

筆者が購入したzefiro pro(左)とkibidangoから借りたzefiro(右)

ちなみにメーカーであるARTinoiseはlunatica(ルナティカ、海外での名称はre.corder)を出しているメーカーでもあり、これについても「アコースティックのリコーダーにBluetooth-MIDI搭載!?カスタマイズ自在なイタリアのlunaticaを試してみた」という記事で紹介しており、国内ではコルグが輸入販売をしています。そう、クラウドファンディングのメーカーというと、まったく実績のない小さな会社や個人だったりすることがありますが、ARTinoizeは、しっかりとした実績を持つ楽器メーカーなんです。

驚くほど小さく軽量なUSB-Cデバイス、2つの使い方

まずサイズ的には本当に小さく軽いもので、口でくわえるマウスピースというかベック(唄口)部分だけのようなもので、先端にUSB-Cの端子がついています。zefiro proもzefiroも形や大きさもまったく同じながら、zefiro proがオレンジ、zefiroがホワイトという違いになっています。

見た目の違いは色のみ。zefiro pro(左)とzefiro(右)

そのUSB端子の反対側部分を口にくわえて、吹くデバイスです。リコーダーのように穴は開いていますが、息抜けができるわけではないようで、吹くと息はサイドから漏れる形だから、ツバがデバイス内に入りにくい構造ともいえるわけです。

USB端子の反対側が口にくわえて吹くところ。穴が開いてはいるけど、息抜けはしない

そのzefiroの使い方は大きく2通り。まずはiPhoneやAndroidにzefiroアプリ(無料)をインストールし、このzefiroアプリで演奏する方法です。もうひとつは、WindowsやMacと接続し、DAWを起動した上でブレスコントローラーとして利用する方法です。順番に紹介していきましょう。

専用アプリで直感的な演奏体験を実現

zefiroアプリは、AppStoreやGoogle Playからダウンロードしてインストールするわけですが、アプリだけではまったく使うことはできず、zefiro proまたはzefiroを接続して初めて利用できるアプリとなっています。

アプリを起動し、スマホのUSB端子に挿すだけ

接続自体はいたって簡単で、iPhoneやAndroidのUSB-C端子に挿すだけ。Lighting端子のiPhoneの場合はUSB-CからLightningへの変換アダプタを使うことで接続可能となっています。またUSB-C端子に接続して認識されると、zefiro内のLEDが点滅するようになります。

zefiroアプリのホーム画面。ここから演奏したい楽器を選択する

ここでアプリを起動すると、10種類の楽器が表示されるので、まずはBrassを選んでみます。すると画面にパッドのようなものが表示されますが、これを使って演奏していくのです。

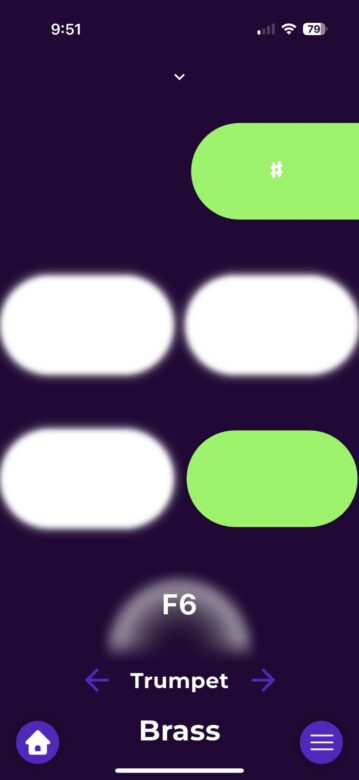

Brassを選択しTrumpetを選んで吹けば音が鳴る。吹く強さに応じてTrumpetと書かれた上の半円の大きさがリアルタイムに変化する

もちろん、zefiroを口でくわえて、リコーダーのように吹きながら演奏するわけですが、その際、このパッドを指で押さえることで、音程を変化させることができるようになっているのです。

さまざまな音色と独自の操作性で多彩な表現を可能に

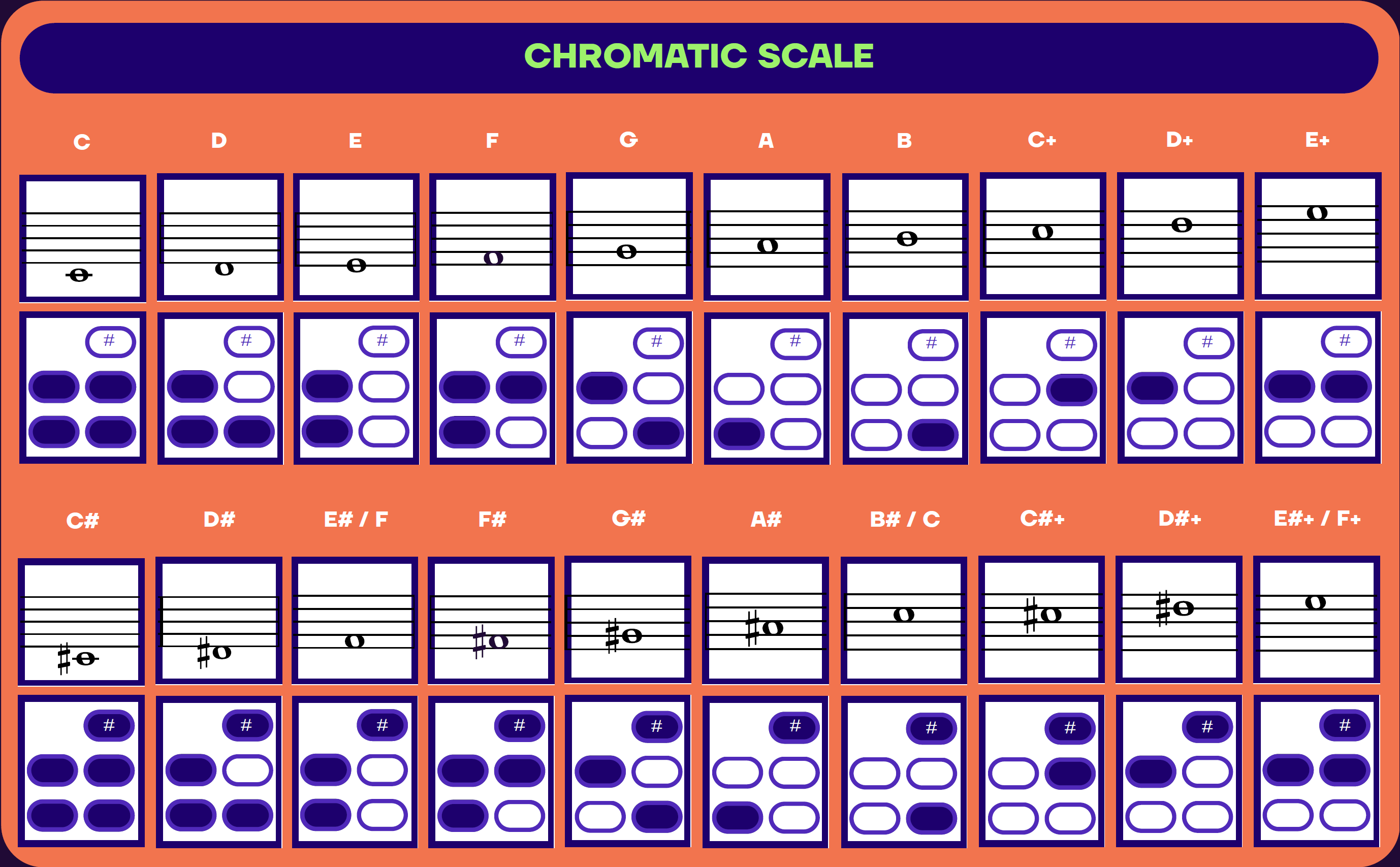

最初「何だこれ?」と不思議に思ったのですが、基本的には4つのパッドだけで演奏できるようになっているんですね。指使いについては下図にもある通り。ちょっと不思議だけど、これだけでドレミファソラシドって、演奏できました。#ボタンを使うことで、半音上げることも可能となっていて、慣れるとリコーダーよりも演奏しやすいのでは?と思う操作性でもあります。

クロマティックスケールでの運指の図

またBagpipesを選ぶと、画面に表示されるボタンが1つ増えます。そうバグパイプって低音が鳴り続けながら高音でメロディーを演奏していく形ですが低音のON/OFFスイッチが追加された形になっています。

また、Duble Pipesを選ぶと左右に並ぶ5つのボタンを使うことで、2つの音を同時に演奏するようにもなっています。そしてSlidersを選ぶとスライダーで演奏できるちょっと変わった演奏モードとなります。下の表のように全部で36種類の音色を切り替えることが可能で、それぞれで演奏画面が切り替わるのもユニークなところ。

zefiroアプリでは全部で36種類の音色が用意されている

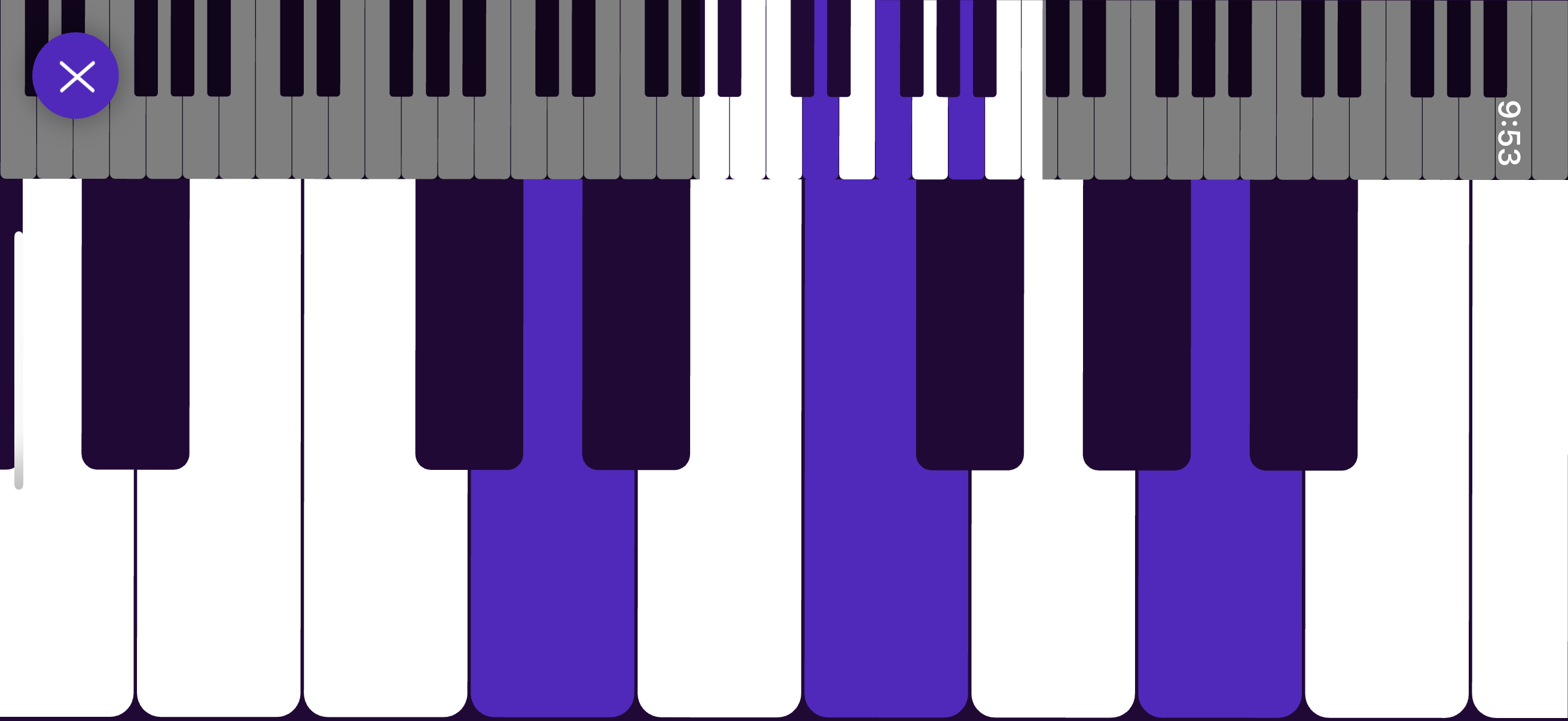

さらに、どの音色であってもキーボード画面に切り替えることも可能になっています。こうすることで鍵盤ハーモニカのように和音を鳴らすことも可能になるのです。そのほかにも、スマホの傾きを利用して演奏するMagic Wind Play Modeというものがあるなど、さまざまな演奏方法が用意されています。

鍵盤ハーモニカ風なモードも用意されている

MIDIブレスコントローラーとしての汎用性

このようにzefiroをzefiroアプリと組み合わせることで、スマホをウィンドシンセに変身させることができるのですが、実はこれはzefiroの使い方の1つにすぎないんです。冒頭でも紹介した通り、zefiroはUSB-C接続のMIDIブレスコントローラーなので、もっと汎用的にさまざまな使い方ができるようになっているのです。

たとえばiPhoneの場合、これまで数多くのシンセサイザアプリ、DAWアプリが出ているのはご存じのとおりですが、これらをzefiroで演奏することが可能です。この場合も、zefiroアプリを使うのがもっとも手っ取り早い方法なので、その手順を紹介しましょう。

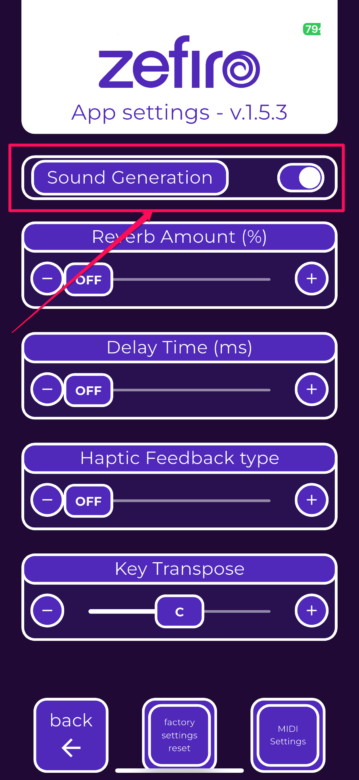

Sound GenerationをOFFにするとzefiroアプリからは音が出なくなり、MIDI Thruで別のアプリを演奏できる

まずzefiroアプリの設定画面を見るとSound Generationというスイッチがあります。デフォルトではこれがオンになっているので、前述のとおりアプリでフルートやトランペットなどの音を出せたわけですが、これをオフにするとアプリからは音は出なくなるものの、MIDI THRUで別アプリに演奏情報を送ることが可能になっています。

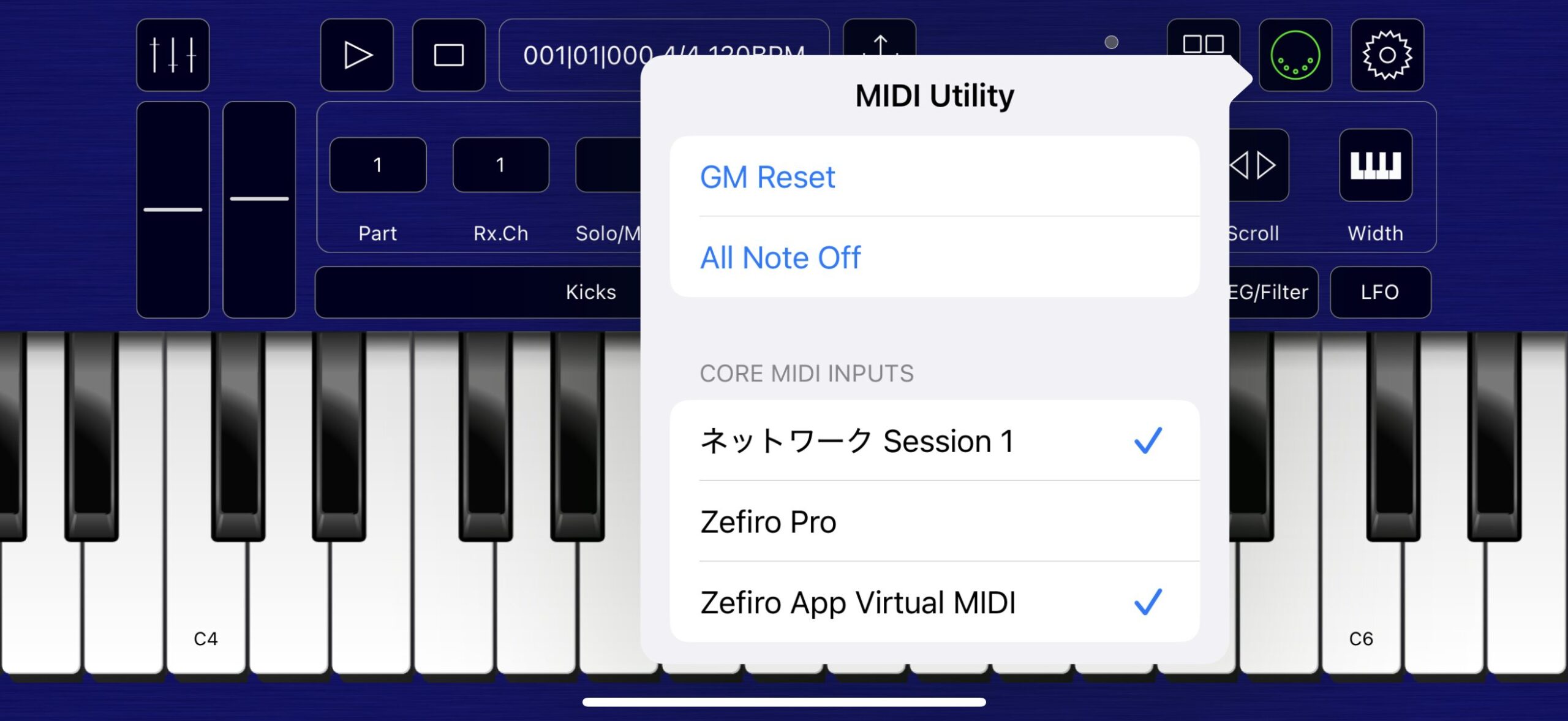

Zefiro App Virtual MIDIを選択するとzefiroアプリで演奏したMIDI Thruを受信できる

ここで、ソフトシンセやDAWを起動すると、Zefiro(Zefiro Pro)とZefiro App Virtual MIDIという2つのMIDI入力ポートがあることが確認できます。Zefiro(Zefiro Pro)を選ぶと、zefiroからの入力を直接受け付ける形になるのに対し、Zefiro App Virtual MIDIを選ぶと、アプリからのMIDI Thruを受け付ける形になるため、先ほどの演奏操作をした結果、まったく別の音源を鳴らすことが可能になるのです。

WindowsやMacでもドライバ不要で即使用可能

もちろん、MIDIのブレスコントローラーなので、iPhoneやAndoroidに限らず、WindowsやMacで利用することも可能です。そう、これはUSBクラスコンプライアントなので、ドライバ不要で、USB接続すれば、即USBデバイスとして認識して使うことができます。ただし、デスクトップPCであり、ノートPCであれ、パソコンのUSB端子に直接接続するのでは、これを口でくわえて、吹くというわけにもいきません。なので、USB-Cの延長ケーブルは必須となります。このkibidangoでもzefiroの純正オプションとしてUSBの延長ケーブルと、ヘッドセットフォルダーがあるので、これを使うのも手ですが、Amazonなどで販売されているUSB-C延長ケーブルでもまったく問題なく使うことが可能です。

パソコンで使う場合はUSB-Cの延長ケーブルがあるといい

では、zefiroを吹くと、実際どんな信号がWindowsやMacに届くのでしょうか?ちょっとマニアックな話になりますが、DAWを使ってチェックしてみました。

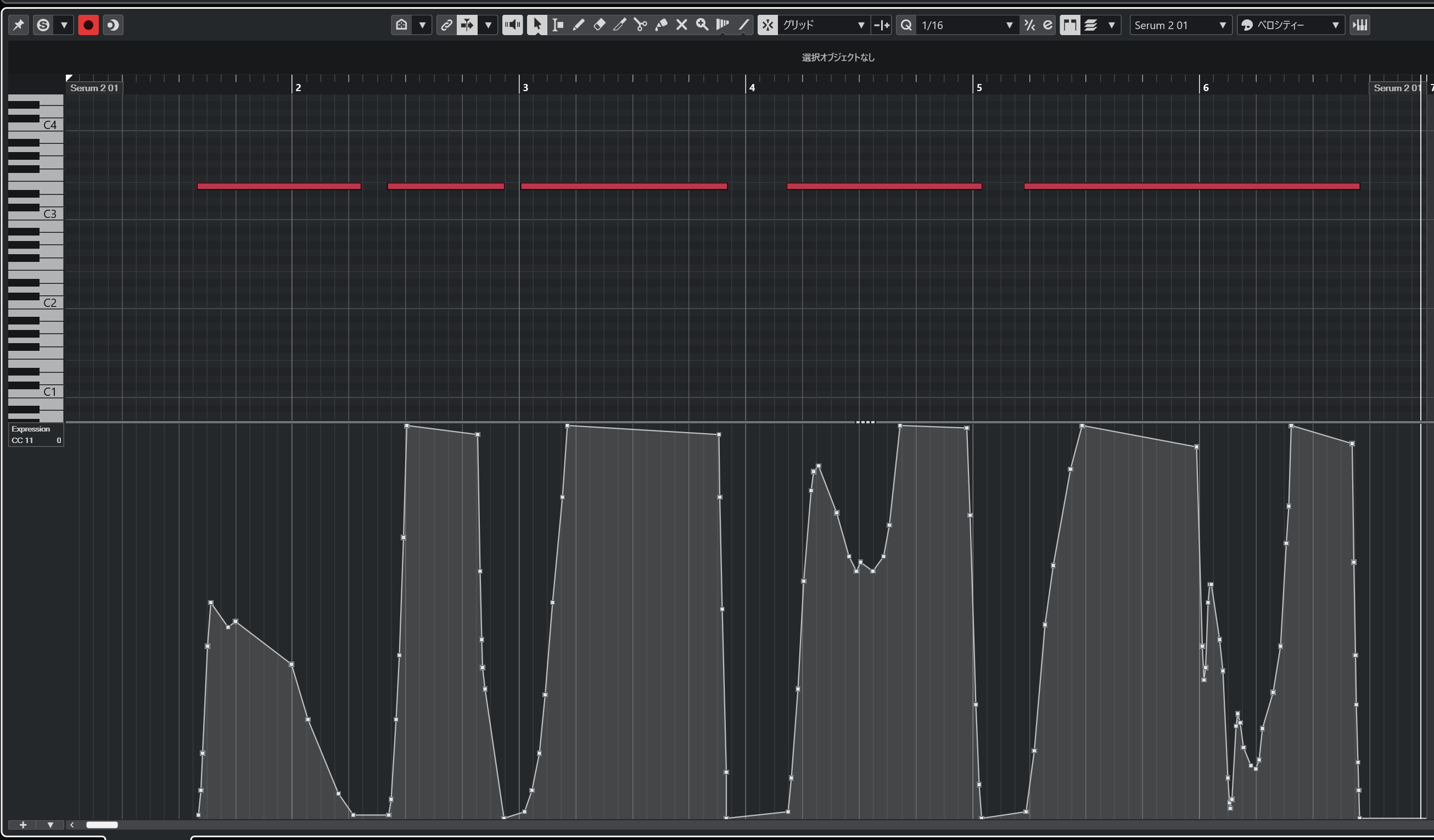

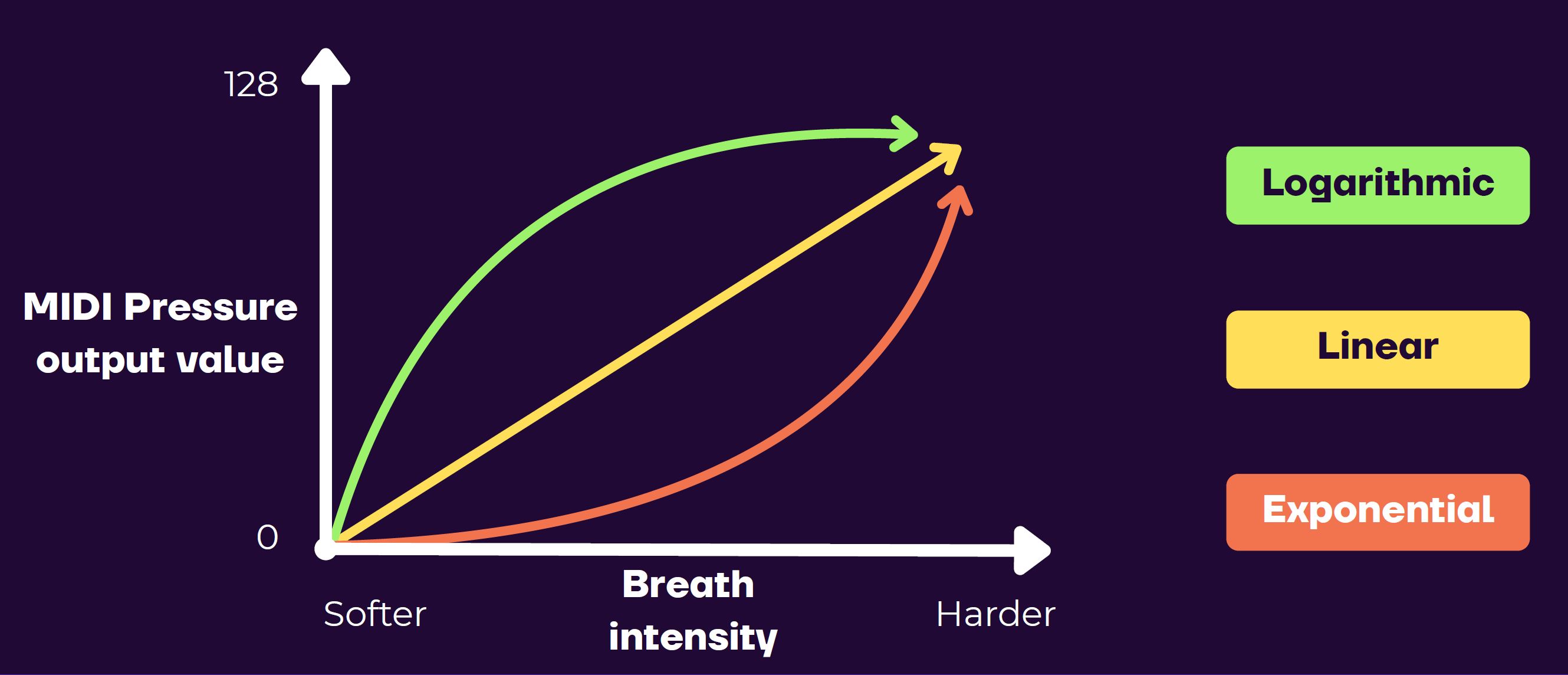

MIDIブレスコントローラーだというので、ブレスコントロールの信号、つまりコントロールチェンジ2番(CC #2)の情報がいくのだろうと思っていたら違いました。CC #11、つまりエクスプレッションとして行くんですね。吹く強さによって0~127の値が出力される形になっています。

zefiroでは吹く強さに応じて、CC #11=エクスプレッションが変化する

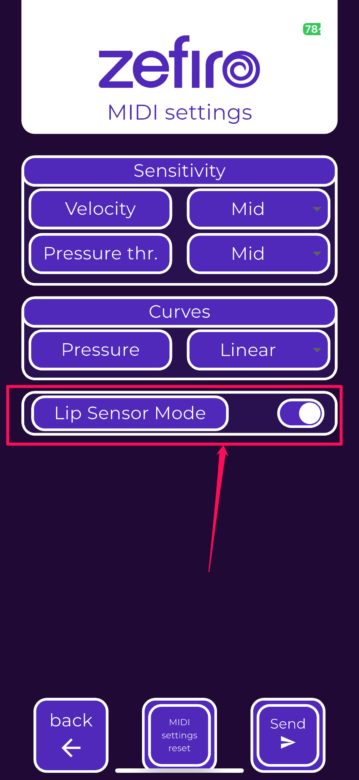

また吹き始めのタイミングでE3のNoteOnの信号も出て、吹き終わったタイミングでE3のNoteOffの信号が出るようになっています。さらにzefiroアプリのMIDI設定でLip Sensor ModeをONにしておくと、zeforoを口にくわえるとCC #0で127が、離すとCC #0が0となることがわかりました。

Lip Sensor Modeをオンにすると、口でくわえるとCC #0が127に、離すと0が出力される

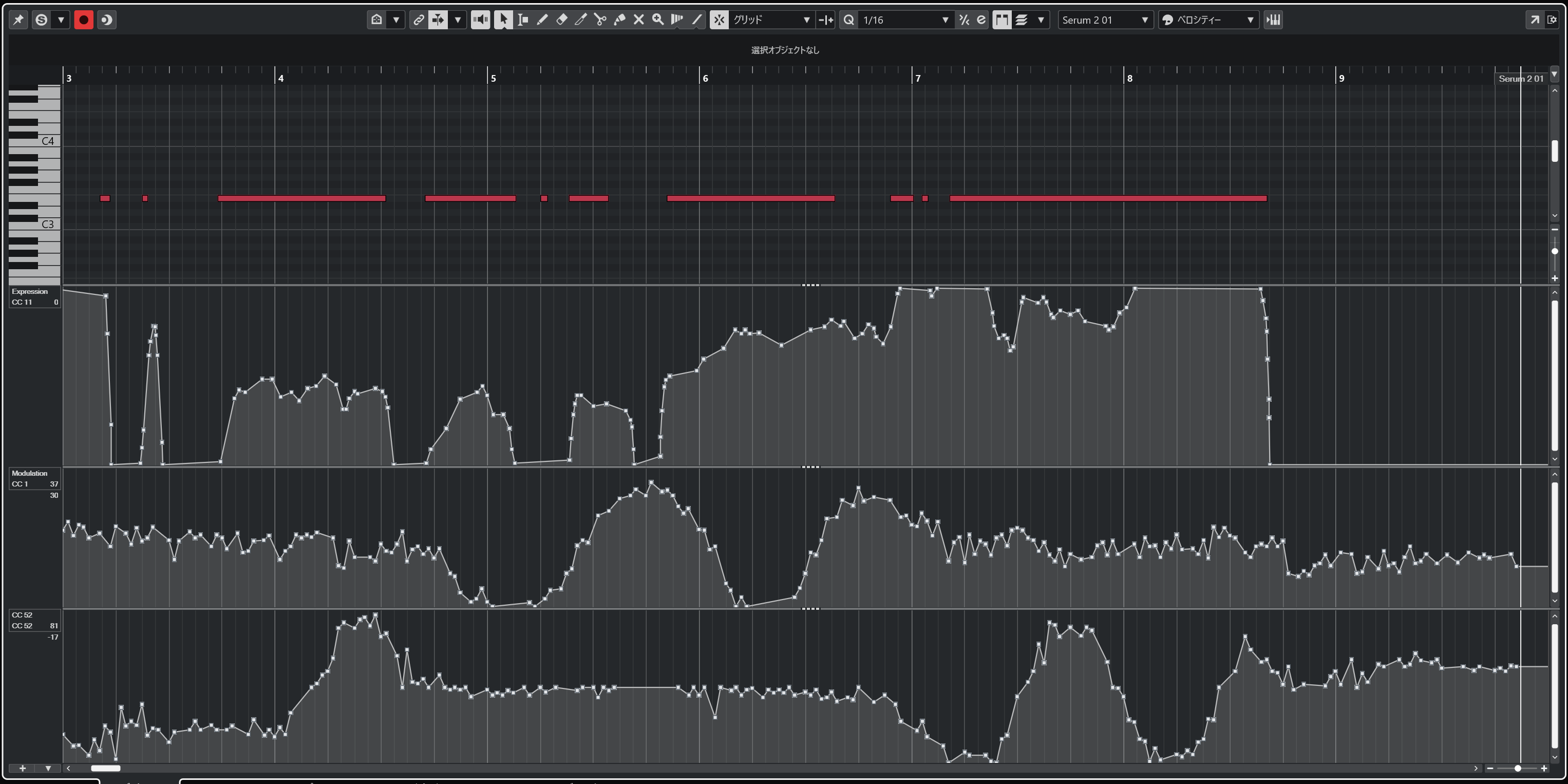

ここまでについてはzefiroもzefiro proも同様です。が、zefiro proの場合、それに加え垂直の角度に応じてCC #1(モジュレーション)の信号が0~127が、また水平の角度に応じてCC #52の信号が0~127の範囲で出力されるんですね。これらをDAWや音源側でモジュレーションやフィルターに割り当てることにより、かなりなパフォーマンスが可能になる、というわけなのです。

zefiro proの場合、吹く強さに加え、垂直方向の傾きと水平方向の傾きに応じてCC #1とCC #52が出力される

さらに必要に応じてベロシティーカーブを調整したり、プレッシャースレッショルドを調整するなど、かなりマニアックなデバイスであることも確認できました。

zefiroアプリを使うことで、吹く強さに応じてCC #11がどのように変化するかのカーブの選択も可能になっている

この辺をどこまで活用するかはユーザー次第。この価格で、これだけのことができるのですから、持っておいて絶対損のないデバイスだと思います。

kibidangoに確認したところ、6月30日までの受付終了後、市販されるのかどうかは不明とのこと。lunaticaをコルグが扱っていることを考えると、将来的にコルグが発売するのでは…と期待しているところですが、海外でもまだ一般販売は行われていないので、気になる方は早めに入手しておくのがよさそうです。

【関連情報】

zefiro製品情報(kibidango)

【価格チェック&購入】

◎kibidango ⇒ zefiro pro , zefiro

コメント

めっちゃ使えると思って期待してKickstarter申し込んだんですけど三月に届く届く言って未だに届かないんですよね。5/16から毎週400〜500発送始めてるとは書いてありますが、いつ届くのか

丸井さん

記事にも書いた通り、ウチにはすでに届いていますが、正確には5月14日に到着しています。もう少しで届くのでは、と。

私もKickStarterに申し込みましたが、未だ届いてません。サイトのコメント欄にも未着報告が幾つか見受けられますね。

音放送さん、丸井円さん

そういえば、3月22日にPledgeBoxというところからZEFIRO shipment final survey!なるメールが届いて、それに返事をしていましたが、そうしたアクションは取られましたか?

そのメールのリンクから現状どうなっているかをチェックできたかと思います。