VOCALOIDやSynthesizer V、Voisonaなど歌声合成は国内勢力が強い中、海外の歌声合成ソフトとして注目を集めているACE Studio。そのACE StudioがAI楽器音源分野に進出しました。2025年5月にβ版として発表されたAI VIOLINは、ピアノロールでのMIDIの打ち込みのみでリアルなバイオリン演奏を生成する革新的なツールとなっています。従来のサンプルライブラリとは一線を画すこの技術は、DTM制作における楽器音源の概念を大きく変える可能性を秘めています。

巨大なサンプルライブラリをダウンロードする必要もなく、複雑なキースイッチやCCコントロールの設定も不要で、シンプルなMIDIの入力だけで、まるで熟練したバイオリニストが演奏しているかのような自然で表現豊かなサウンドを生み出すことができるのが特徴です。同様のAIによる楽器合成として、神楽音楽出版のMelismaが大きな話題になっていますが、Melismaが楽譜入力によってAI合成するのに対し、AI VIOLINはピアノロール入力であるのが大きな違いにもなっているようです。実際どんなものなのかを試してみるとともに、ACE Studioの開発チームにインタビューもしてみたので、紹介していきましょう。なお、β版ではありますがAI VIOLINを使うにはACE Studioの導入が前提となっており、そのためには年額28,000円からのRent-to-own契約もしくは、59,600円でのACE Studioの製品購入が必要となります。

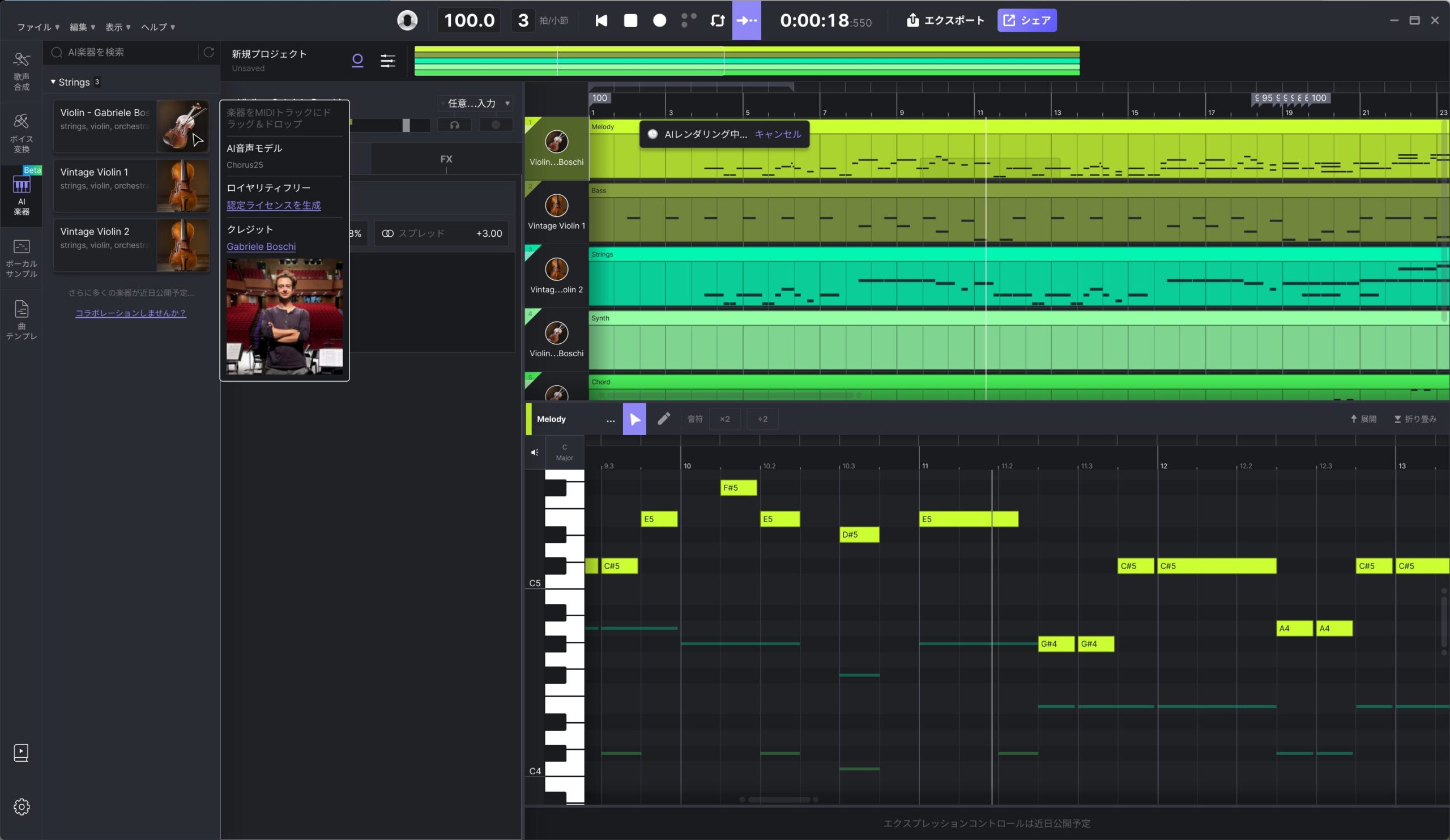

ACE StudioにAIによるバイオリン生成機能、AI VILOINがβ版として実装された

AIによる楽器演奏の新時代

ACE Studioに搭載されたAI楽器であるAI VIOLIN、まずは以下のビデオをご覧になってみてください。

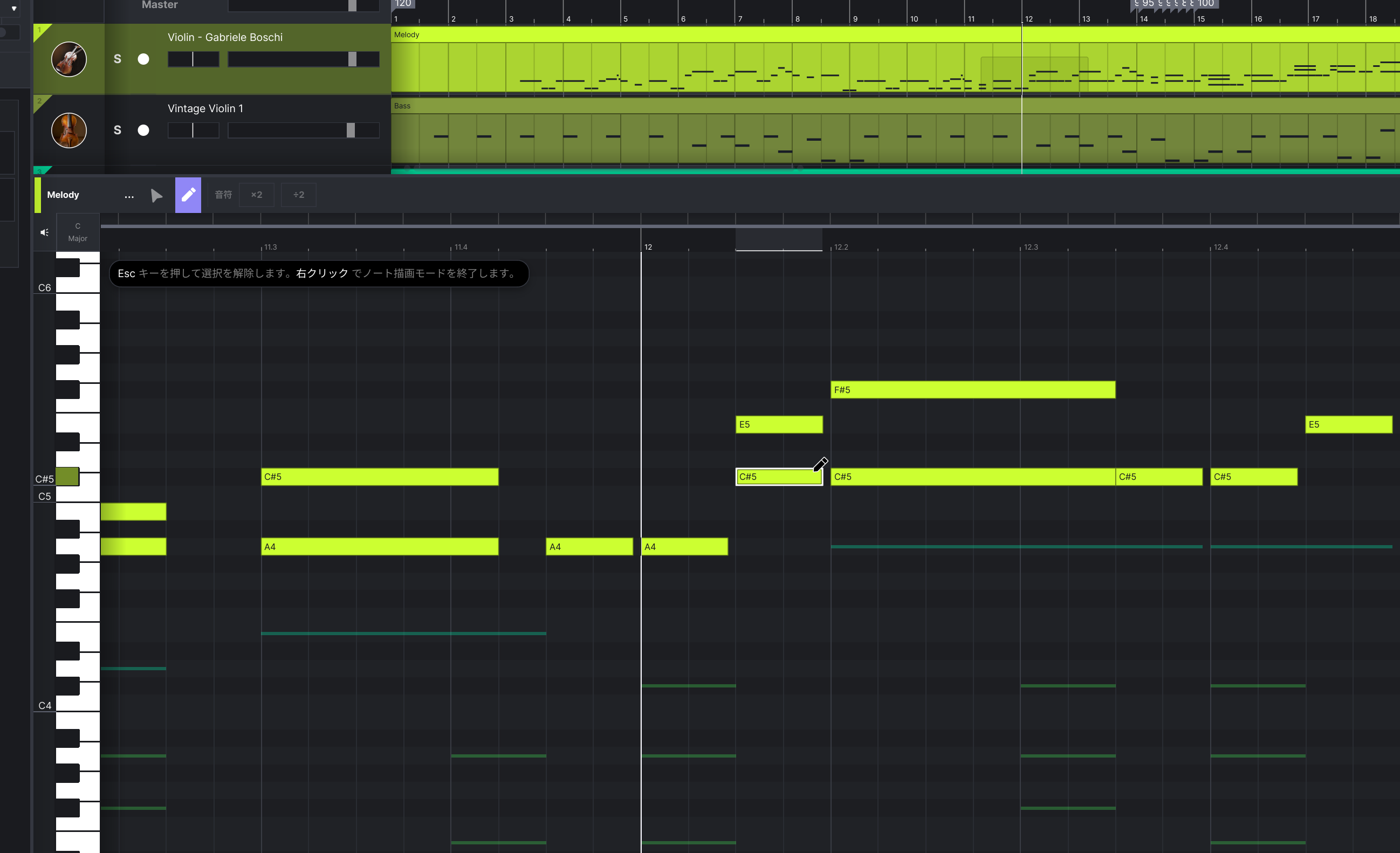

これを見ればわかる通り、ユーザーがピアノロール画面でMIDI入力するだけでリアルなバイオリン演奏を生成してくれるAIエンジンを搭載しているので、従来のサンプリング音源のように、細かなイ指定をしなくても、非常にリアルな演奏が可能になっているのです。

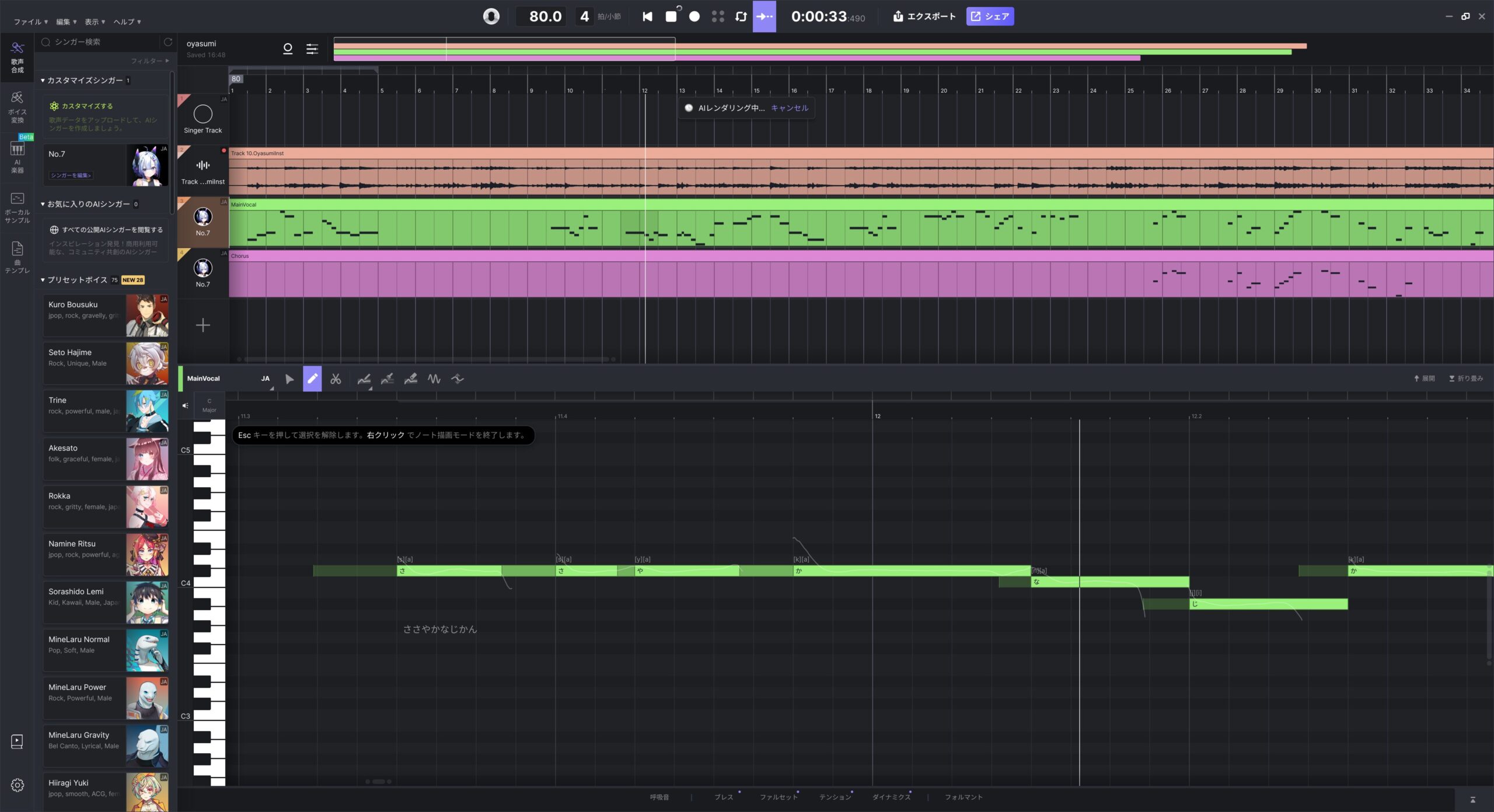

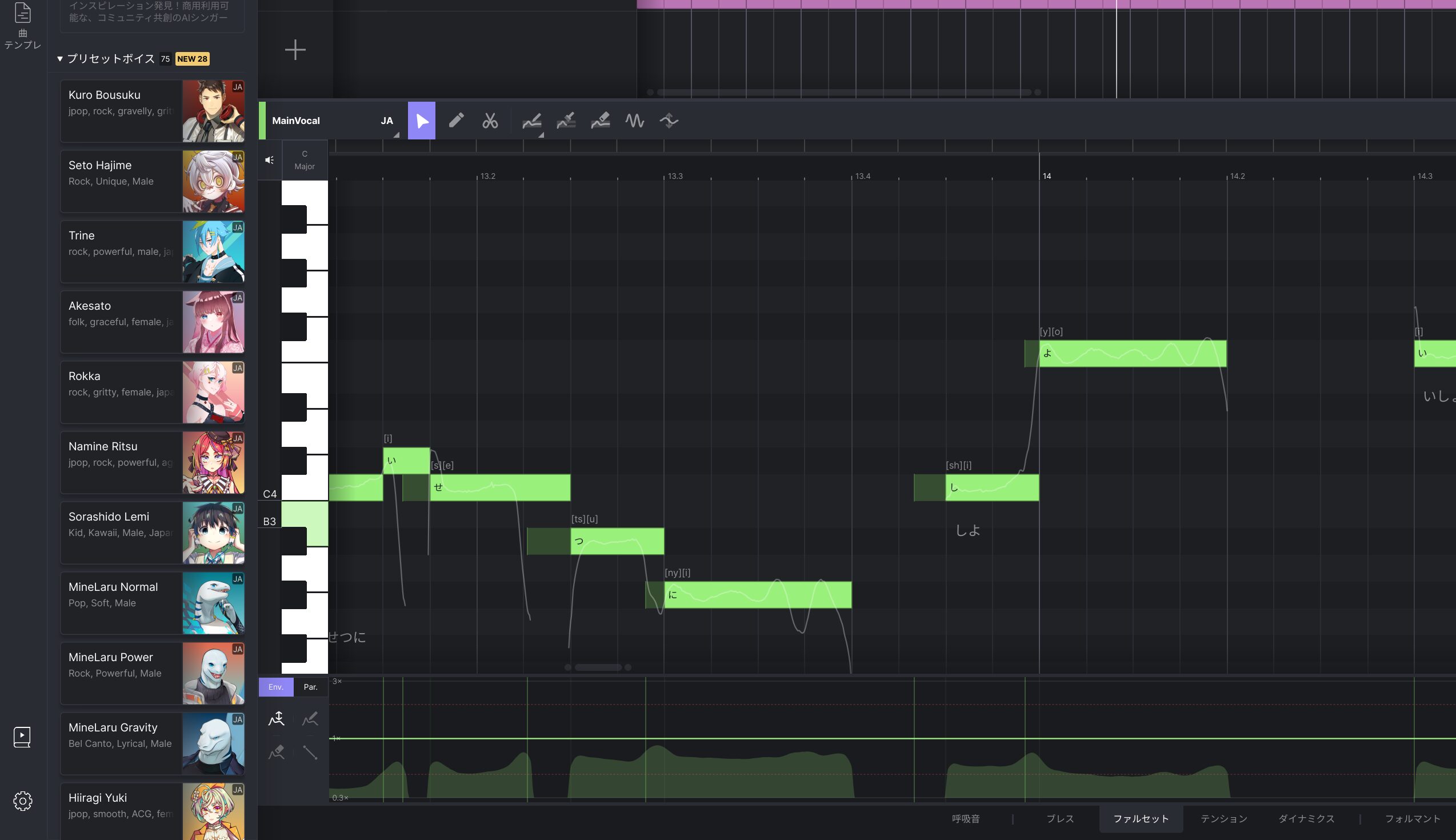

これまでAI歌声合成で高い評価を得てきたACE Studioが、初めて楽器分野に挑戦したもの。やや乱暴な言い方をしてしまえば、これまで75人そろったAI歌声合成のシンガーに3人のバイオリニストが追加された……といった形であり、入力は歌詞がないものの、歌声合成と同じピアノロールを使って行うのです。

なお、ACE Studio自体の詳細な機能や使い方については、以前掲載した記事「驚愕のAI歌声合成ソフト、ACE Studioがすごい!80人以上のAI歌手で歌声を生成できる安価なサブスクサービス」で詳しく解説していますので、そちらもご参照ください。

ACE Studioは基本的にVOCALOIDやSynthesizer Vなどと同じジャンルの歌声生成ソフト

従来のバイオリン音源では、リアルな演奏を実現するために数百GBに及ぶサンプルライブラリのダウンロードと管理が必要でした。さらに、適切な演奏表現を得るためには、複雑なキースイッチの操作やCCオートメーションの細かな設定、そして膨大な時間をかけたプログラミング作業が不可欠でした。

AI VIOLINなら、メロディーを入力するだけで済んでしまう、というのがAI音源のスゴイところ。キースイッチも、CCオートメーションも、詳細な編集も必要ありません。ただ、思いついたメロディーを入力するだけで、それにマッチした演奏をしてくれるのです。

クラウドベースの軽量ソリューション

KONTAKT音源をはじめとする従来のサンプリング系のバイオリン音源は大容量のSSDやHDDにライブラリを入れておくとともに大きなメモリに展開して演奏していく形であるのに対し、ACE StudioのAI VIOLINは軽量なクラウドベースのソリューションです。これにより、コンピューターのストレージ容量を節約しながら、高品質でリアルなバイオリンサウンドにアクセスできます。

マルチトラックでバイオリンを入力し、演奏を生成していくことができる

長時間のサンプルダウンロードを待つ必要もなく、限られたディスク容量に悩まされることもありません。ACE Studioは音楽制作ワークフローを効率化し、より直感的な作業環境を提供してくれます。

基本的な操作は単にピアノロールに音符を入力していくだけ

もっとも、こうしたAI楽器演奏ソリューションはACE StudioのAI VIOLINが初めてというわけではありません。「AIによる楽器サウンド合成システム、Melisma(β)が爆誕。サンプリングでは不可能だったリアルさを実現」、「スタンドアロン版も開発中。サンプリング音源には不可能な演奏をリアルに再現するAI音源、Melismaがヴィオラや合唱にも対応し、さらに進化」といった記事で紹介したMelismaがあり、Melismaもクラウドベースのソリューションという意味では同様です。ただし、Melismaの場合は、予めSiberiusやDorico、MuseScoreといった楽譜作成ソフトを用いて楽譜入力したものをmusicXML形式で渡すとクラウドで合成してくれる形なのに対し、ACE StudioのAI VIOLINは、ACE Studioのエディタ内で完結してしまうのが大きな違いであり、アーティキュレーションに関してはAIが自動で判断して演奏する形になっているのです。

プラグイン・インストゥルメントではなく、スタンドアロンで動作

AI VIOLINを動作させるACE StudioはVSTやAU、AAXといったプラグインのインストゥルメントとはだいぶ異なるものであり、DAWで打ち込むのではなく、ACE Studioのエディタを使って入力していく、というのが従来の音源との抜本的な違いです。VOCALOIDやSynthesizer Vなどの歌声合成ソフトを使ったことのある方なら、それと近いものである、といえば、だいたい理解いただけると思います。

ACE Bridge 2プラグインを利用することでDAWとの同期も可能

基本的にはスタンドアロンのソフトではありますが、それはDAWと連携しないというわけではありません。これもVOCALOIDやSynthesizer Vと同様で、ACE Bridge 2というブリッジ用プラグインを通じて連携させることが可能です。以前あったオーディオとMIDIの橋渡しをする規格であるReWireみたいな感じでの連携ですが、ここではVSTやAU、AAXを通じて同期したり、オーディオやMIDIのやり取りをする形になっているのです。

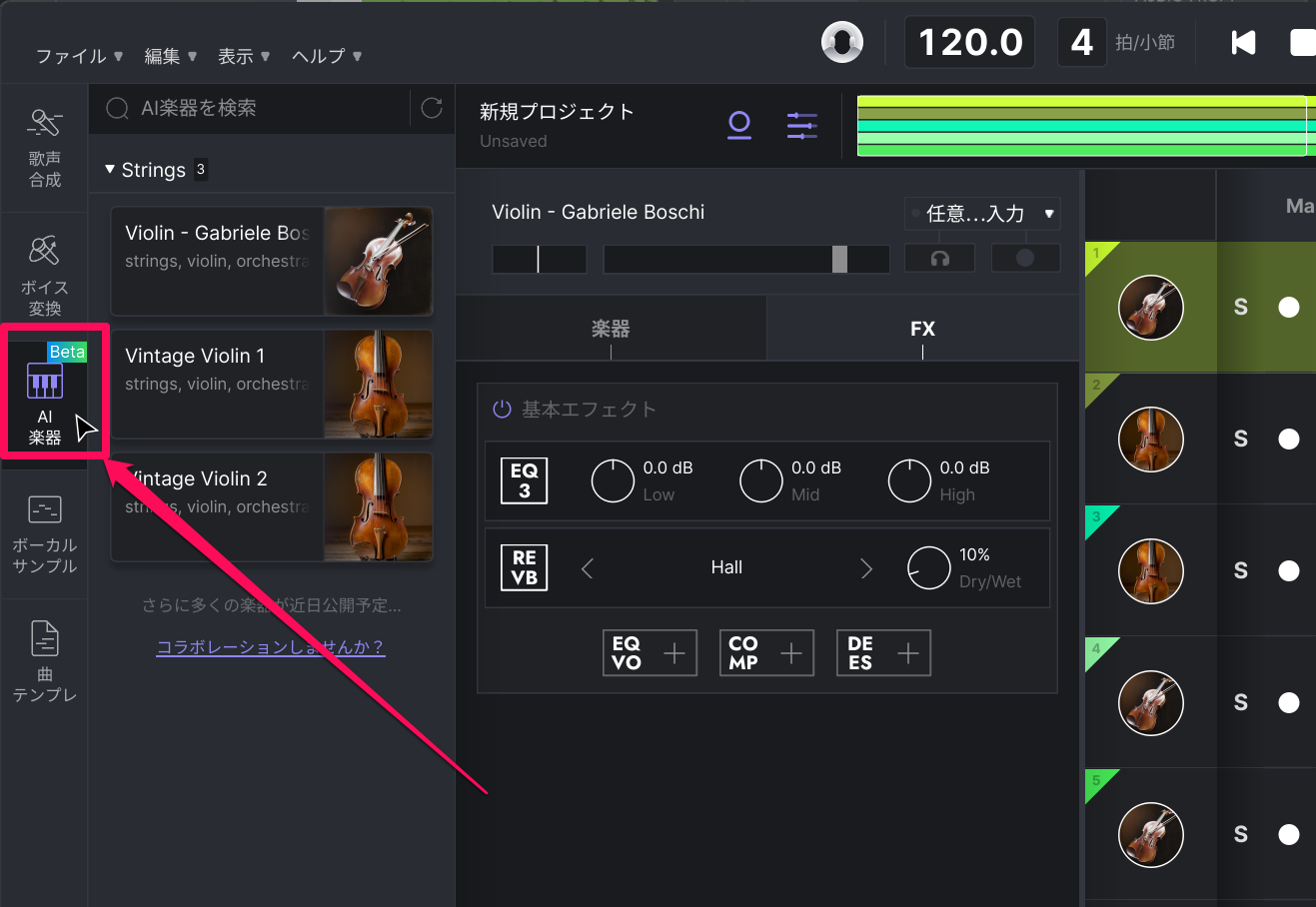

デフォルトでは歌声合成となっているACE Studioだが、AI楽器タブを選択することでAI VILOINが使えるようになる

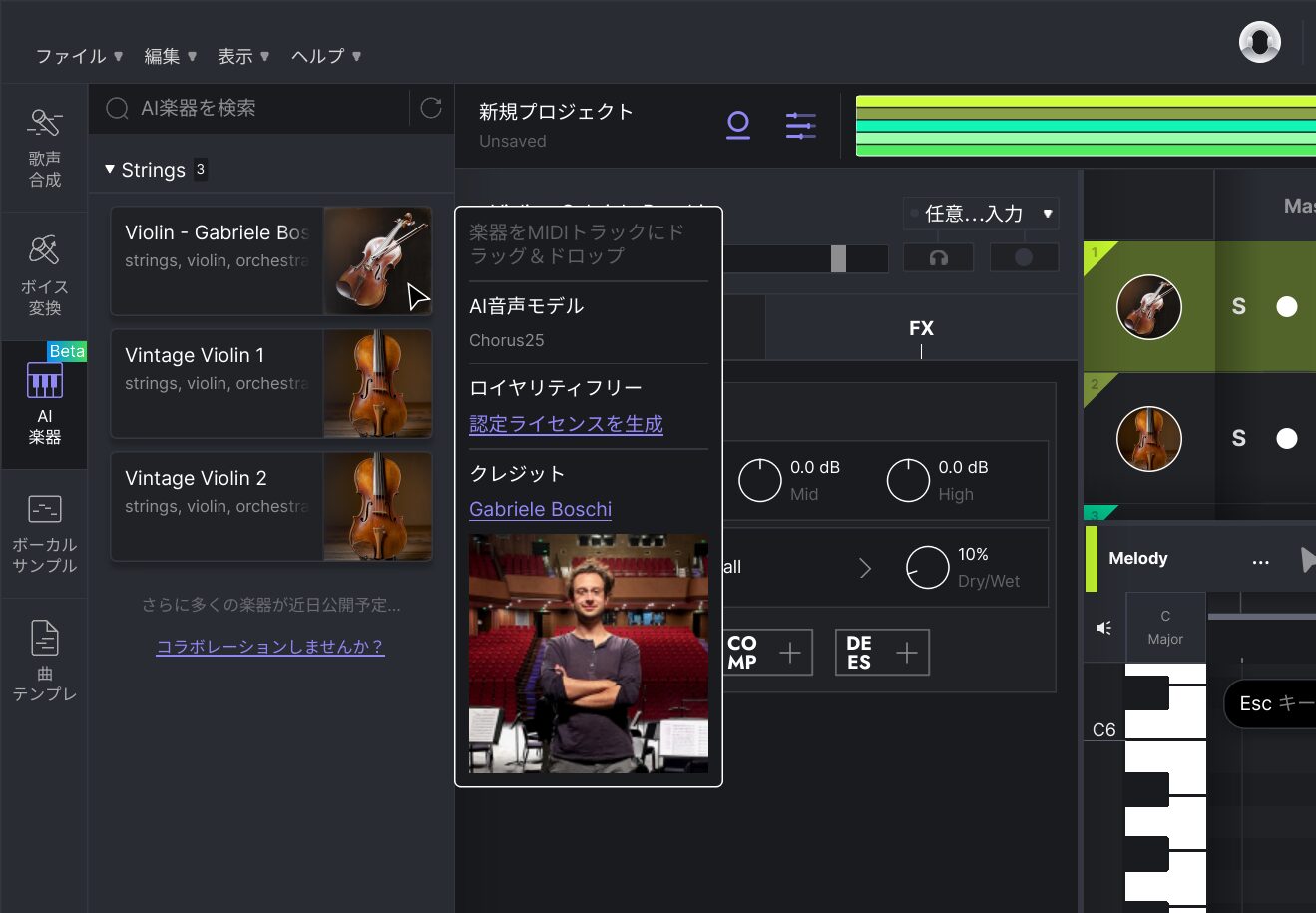

実際の使い方はいたってシンプルです。従来ACE Studioでは、シンガーを選んで、ピアノロールで入力……という手順でしたし、現在もデフォルトではそうなっています。しかし、画面一番左にはデフォルトで開く「音声合成」のほかに「AI楽器」というタブが登場しており、これを選ぶと、シンガーではなく、3種類のバイオリンが表示されるので、それをダブルクリックするか、トラックへドラッグ&ドロップすることで、バイオリントラックができます。

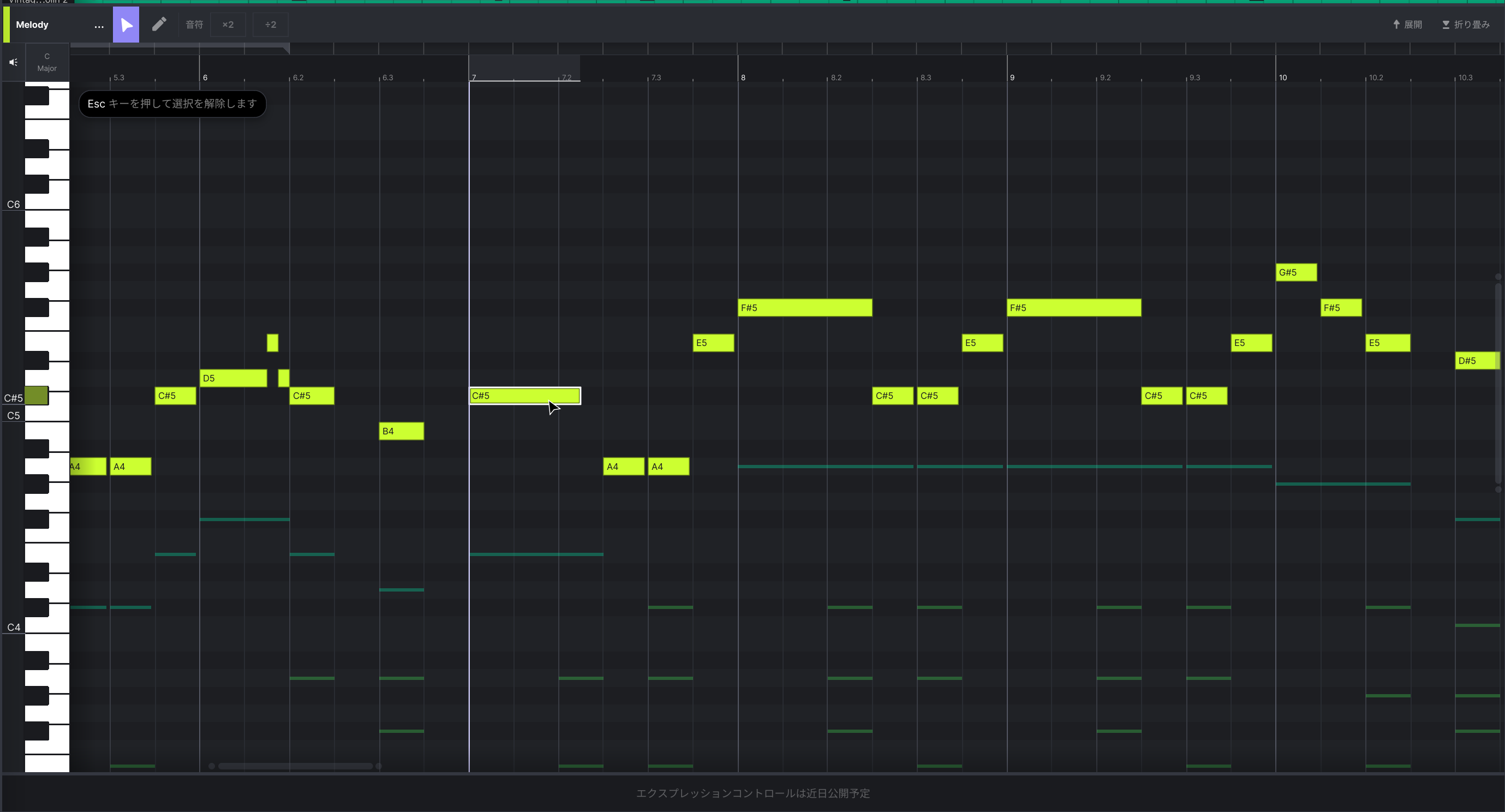

あとは、ピアノロールで入力していけばいいのです。ただし、歌声合成の場合と大きく異なるのは、歌声合成の場合、ソロで入力していくのが絶対であるのに対し、AI VIOLINでは和音入力も可能となっています。また歌声合成の場合は歌詞を入力していくのに対し、AI VIOLINの場合は当然のことながら、歌詞入力は不要です。

歌声の入力と異なる和音の入力にも対応している

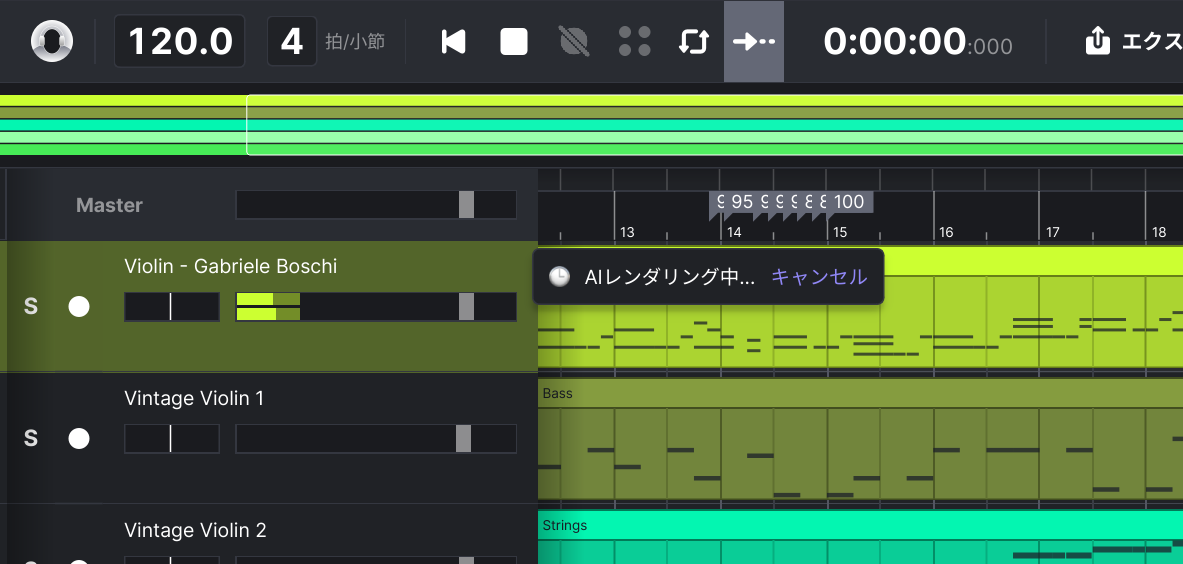

入力が完了したら、あとはプレイボタンをクリックすれば、演奏がスタートします。ただし、演奏データの生成はローカルのコンピュータのCPUで行うのではなく、クラウドで行うため、初回再生時や、エディット直後は少し待たされてから演奏がスタートする形となっています。ただし、うまくできていて、全部の演算が終わってから再生がスタートするというわけではなく、演算途中であっても、クラウドで演算しながら、ACE Studioは頭から再生していくことが可能。そのため、あまりストレスを感じることなく、使うことができるようになっています。

演奏音の合成はクラウド処理するため、再生ボタンを押すと、レンダリング中の表示がされる。冒頭からレンダリングしていくので、10秒程度待てば再生が始まる

3つの異なるバイオリンモデル

現在のAI VIOLINには、Gabriele Boschi、VIOLIN 1、VIOLIN 2という3種類のバイオリンモデルが用意されています。これらはAI歌声合成におけるシンガーに相当するものです。つまり、どれを選ぶかによって音色が変わるだけでなく、それぞれ演奏の仕方に違いがあり、微妙にニュアンスが違ってくるのです。

3つのバイオリニストがいるので、好きなものを選択する

それぞれ、別のバイオリン奏者の演奏をディープラーニングした結果、この3つのバイオリンモデルが誕生しているというのは、AI歌声合成と同様。ユーザーは作品に最適なバイオリンモデルを選択することが可能で、それぞれのモデルが持つ個性と表現力の違いを楽しむことができます。

たとえば、ピアノロール入力において長い音符で連続させていくと、スラーでつながっていくし、短い音符にするとピチカートの演奏になるなど、一般的なシンセサイザ音源とはだいぶ扱いが異なり、思ったことを自動で反映してくれるのがユニークなところ。とはいえ、同じピチカートだとしてもバイオリンモデルによって、弾き方、タイミングなど微妙に変わってくるのも、AI楽器ならではのところといえそうです。

AI歌声合成とAI楽器の共通性と今後の展開

歌声合成ソフトに、リアルなバイオリン機能が実装されるというのは、やや妙な感じもするし、歌声合成機能を使っている多くのユーザーにとって、すぐに必要な機能ではないかもしれません。

でも、AI歌声合成とAI楽器合成の技術的原理は一貫しています。どちらもソロ演奏した録音データに注釈を付け、モデルを訓練するプロセスを経ます。しかし、人間の声と楽器の異なる特性により、実装段階の技術的詳細は歌声合成モデルと楽器モデルで異なります。

AI楽器とAI歌声合成の技術のベースは共通だという

この共通の技術基盤により、ACE Studioは既存のAI歌声合成で培った知見を楽器分野に応用することができ、効率的な開発が可能になっているようなのです。

また前述のとおり、現在のAI VIOLINのβ版では、スタカートのほかにもボウイング、スピッカート、マルテラートなどのさまざまなアーティキュレーションは、すべてモデル自体が決定しています。しかし、将来のバージョンでは、アーティキュレーションのコントロールが追加される予定です。ユーザーは音符を選択して、特定のアーティキュレーションを設定できるようになるようで、これによってユーザーがより自分のニーズに合った結果を得られるようなるそうです。

そしてもちろんACE StudioのAI楽器はAI VILOINに続き、さまざまなものが出てくる模様です。そうなると、従来のサンプラー系の音源ともバッティングするケースが出てきそうです。先ほどのアーティキュレーションの指定機能も含め、今後正式版になってからの展開に注目していきたいと思います。

価格設定と正式版のリリース予定

気になるAI VIOLINの価格ですが、これは年額29,800円~となるACE Studioの利用契約をすることで利用可能となります。もう少し具体的にいうと29,800円で1年間使えるArtistというRent-to-own契約(サブスクの一種ですが、2年間契約すると、永久ライセンスが得られるという形になっています)と39,800円で1年間使えるArtist ProというRent-to-own契約があり、どちらにするかによってカスタムAIシンガースロット、カスタムボイスチェンジャースロットの数が違ってきます。ただし、AI VIOLINだけに着目すれば、どちらでもまったく同じです。

またRent-to-own契約ではなく、買い切りのプランもあり、Artistは59,600円、Artist Proは79,600円となっています。現在期間限定キャンペーンとして製品に不満があった場合、サポートにメールをすると100%無条件返金保証が得られるので、買い切りプランで購入してしまうのが得のように思えます。

59,600円で購入すると永続ライセンスとして利用可能

現在β版のAI VIOLINの正式版は8月ごろにリリースされる予定ですが、正式版になった時点で、AI VIOLINが別料金になる…といった心配はないとのこと。また、新たな楽器機能が追加された際に、買い切り版でも追加料金なく利用できるのかは不明ではありますが、料金については、近い将来変更される可能性は低いとのこと。サブスクがいいのか、買い切りがいいのか、やや悩ましいところですね。

ACE Studio AI VIOLIN開発チームインタビュー

先日、ACE Studioの開発チームにメールでインタビューすることができたので、一問一答で掲載していきましょう。

AI楽器のアイデアは、私たちの日常的な議論の中でかなり早い段階から出ていました。私たちはしばしば、「AIが歌声をこれほど上手く合成できるなら、楽器演奏も上手く合成できるに違いない!サンプルライブラリの弦楽器は常に不自然に聞こえるから、AIが高度に自然な弦楽器を合成できたら素晴らしいだろう」といったユーザーからのフィードバックを受けていました。しかし、AI楽器モデルの開発を正式に開始したのは、わずか数ヶ月前のことです。

AI歌声合成とAI楽器合成の技術的原理は一貫しています—どちらも演奏のドライ録音を収集し、データに注釈を付け、モデルを訓練することです。しかし、人間の声と楽器の異なる特性により、実装段階の技術的詳細は歌声合成モデルと楽器モデルで異なります。

Gabriele Boschi、VIOLIN 1、VIOLIN 2の関係は、歌声合成モジュールにおける「Singer A、Singer B、Singer C」に相当します。これら3つのバイオリンモデルは、3人の異なる演奏者が提供したデータで訓練されており、音色と演奏スタイルにおいてそれぞれ独自の特徴を持っています。

私たちは異なる演奏者にバイオリン演奏データの録音を依頼し、モデル訓練時にアルゴリズムに「誰がこのデータを演奏したか」を学習させました。この方法により、モデルは各演奏者の演奏習慣と音色を学習します。ユーザーが特定のAI VIOLINを選択して合成する際、デフォルトの結果には対応する演奏者の特徴が自然に反映されます—モデル自体が連続する長い音符と分離した短い音符をどのように演奏するかを決定します。もちろん、将来のバージョンでは、ユーザーがより自分のニーズに合った結果を得られるよう、手動でアーティキュレーションをコントロールできる機能も追加予定です。

将来のバージョンでは、アーティキュレーションのコントロールを追加します。ユーザーは音符を選択して、特定のアーティキュレーションを設定するだけでよくなります。しかし、現在のバージョンでは、これらすべてはモデル自体が決定しています。

Melismaは素晴らしい製品です!私たちは以前、AIバイオリンが理論的に可能だと信じていただけでしたが、Melismaの合成結果を聞いて初めて、AIバイオリンが実現可能であるだけでなく、非常に優れたものができることを100%確信しました。Melismaは楽譜からクレッシェンドやデクレッシェンドなどの多くの表現記号を読み取ることができ、合成結果をより表現豊かで制作者の意図に近いものにします。この点では、現在のところMelismaの方がACE Studioより優れています。しかし、ACE Studioの現在の利点は、AIバイオリンを比較的フル機能のエディターに統合していることで、DAWでの作業に慣れたプロデューサーや作曲家にとってより便利であることです。

AI VIOLINの正式版は8月頃にリリースされる予定ですが、このタイミングは確定ではありません。アーティキュレーションコントロールの追加は確実ですが、私たちはモデルのパフォーマンスをさらに向上させるための他の技術的解決策も模索しています。可能な限り早期のリリースと、大幅なユーザーエクスペリエンスの最適化のバランスを見つけることを目指しています。料金については、近い将来変更される可能性は低いです。

私たちの計画は、まず弓弦楽器とサクソフォンから始めることです。これらの楽器は従来のサンプルライブラリで十分に表現されていないことが多いからです。これらの楽器のデータ録音はほぼ完了しており、より多くの楽器カテゴリを含むよう段階的に拡大しています。今年中に多くのAI楽器モデルがリリースされることを期待していてください。

7月29日のDTMステーションPlus!でAI VIOLINを特集します

DTMステーションの姉妹生放送番組(YouTube Liveとニコニコ生放送)であり、DTMステーションの藤本健と作曲家の多田彰文さんとで展開しているDTMステーションPlus!で、このAI VIOLINを特集します。ここでは普段、劇伴の制作などでバイオリンをはじめ、オーケストラをディレクションも行っている多田さんが、AI VIOLINを実際に操作しながら、その実力をチェックしていきます。

リアルタイムにご覧いただければ、質問にもお答えしていくことも可能ですが、そのままアーカイブされるので、あとでじっくりご覧いただいてもOKです。

YouTube Live https://youtube.com/live/Awl1bmWdxTI

ニコニコ生放送 https://live.nicovideo.jp/watch/lv348314570

【関連情報】

ACE Studio製品情報

【価格チェック&購入】

◎ACE Studio ⇒ Artistプラン

◎ACE Studio ⇒ Artist Proプラン

コメント

Rent-to-own契約が2分割しかないって敷居が高くて手が出せないですね