MIDI検定は1995年の開始以来、音楽制作の基礎知識を体系的に学べる検定として、多くの音楽クリエイターに活用されてきました。DTMステーションでも、これまで何度か取り上げてきましたが、MIDI検定 2級や3級など取得された読者の方も少なくないと思います。そうした中、最近は音楽系専門学校の現場でも、MIDI検定がカリキュラムの中核として機能しているケースもでてきているようです。

横浜アリーナのすぐ隣にある学校法人岩崎学園 横浜デジタルアーツ専門学校のミュージック科では、MIDI検定3級の取得が1年生全員の共通の課題となっており、DAWの操作方法だけでなく、音楽制作に関わる専門用語や理論、オーディオ処理まで網羅的に学ぶ教材として位置づけています。2023年の検定内容改定により、MIDI規格だけでなくオーディオ関連の内容も大幅に拡充されたため、現代の音楽制作環境を学ぶという意味でも、より即した内容になっています。実際に検定を取得した学生たち、そしてこれから受験を控える学生たちは、MIDI検定をどのように捉え、活用しているのでしょうか。同校を訪れ、座談会形式で話を聞きました。

3つのコースがある横浜デジタルアーツ専門学校のミュージック科

訪れたのは新幹線・新横浜の駅から徒歩5分ほどのところにある横浜デジタルアーツ専門学校です。大学院大学やさまざまな専門学校を擁する岩崎学園グループの中の1校で、音楽・ゲーム・CG・Webなど、デジタルコンテンツ制作を学ぶ専門学校です。

その中で今回訪れたミュージック科は、2年制で、1年生、2年生合わせて約80名の学生が在籍しています。そのミュージック科は

DTMコース

ビジネスコース

ボーカリスト・プレイヤーコース

の3つのコースに分かれていますが、授業の多くは合同で行われ、実践的な音楽制作を学んでいるそうです。

カリキュラムの中核としてのMIDI検定

同校でミュージック科を統括する藤原光洋先生は、MIDI検定をカリキュラムに導入した理由をこう語ります。

「初心者であれ、経験者であれ、基本的な事柄として検定というものを通して勉強していくのが効率がいいんです。目標にもなりますし、実際の業務にも活きてきます。ビジネスコースの学生も、将来的には事務所で働いたり、マニピュレーターやMA(音声編集)の仕事に就いたりする可能性があるので、全コース共通でDAWの授業があります。そういった背景もあって、3級を全員必須、2級は興味があればチャレンジというオプション形式にしています」

ミュージック科では3級合格が大きな目標となっており、学生たちは入学後、本格的にMIDI検定の学習に取り組むことになります。授業ではLogic Proで打ち込みなどについて学ぶとともに、Pro Toolsでレコーディングを学ぶなど、実践的なDAW操作を身につけながら、MIDI検定の内容を習得していきます。

現代の音楽制作に対応した検定内容

MIDI検定は1995年の開始当初、MIDI規格の知識を中心とした内容でしたが、2012年に大幅な改定が行われ、さらに2023年3月には公式ガイドブックが全面リニューアルされました。現在の「ミュージッククリエイターハンドブック【2023年改訂版】」は全272ページに及び、以下のような幅広い内容をカバーしています。

- 音楽の表現

- 音楽制作にまつわる機材の知識

- MIDIについて

- MIDIと音楽表現

- デジタルオーディオの知識(大幅拡充)

- 電子楽器の知識

- DAWによる音楽制作方法(実践的内容)

- 音楽の活用

- 著作権に関する知識

特に注目すべきは、デジタルオーディオに関する内容が大幅に拡充されたことです。3級試験では、MIDIとオーディオがほぼ半々の割合で出題され、コンプレッサーやEQといったエフェクターの仕組み、ファイル形式の違い、サンプリングレートとビット深度など、現代のDAW操作に直結する知識が問われます。

MIDI検定という名称ではありますが、もはやMIDIに特化した資格というわけではなく、DAWを用いた音楽制作全般を身に着けることができるものとなっているわけです。

オンライン受験も可能に

また、2024年度からは一般受験がオンライン受験のみとなり、自宅からでも受験できるようになりました。3級と2級1次試験(筆記)は同日に実施され、2級1次試験も同時に受験可能です。試験は年1回、12月に実施されています。

試験の難易度については、近年ガイドブックの持ち込みが可能になったことで、逆に合格率が低下しているという興味深い現象も起きています。「教科書を見ながら受験できるなら簡単だろうと思って勉強しない人が増えた」と藤原先生は分析します。実際、同校の合格率もかつては9割以上だったものが、現在は若干低下しているとのことです。

座談会で聞く、学生たちの生の声

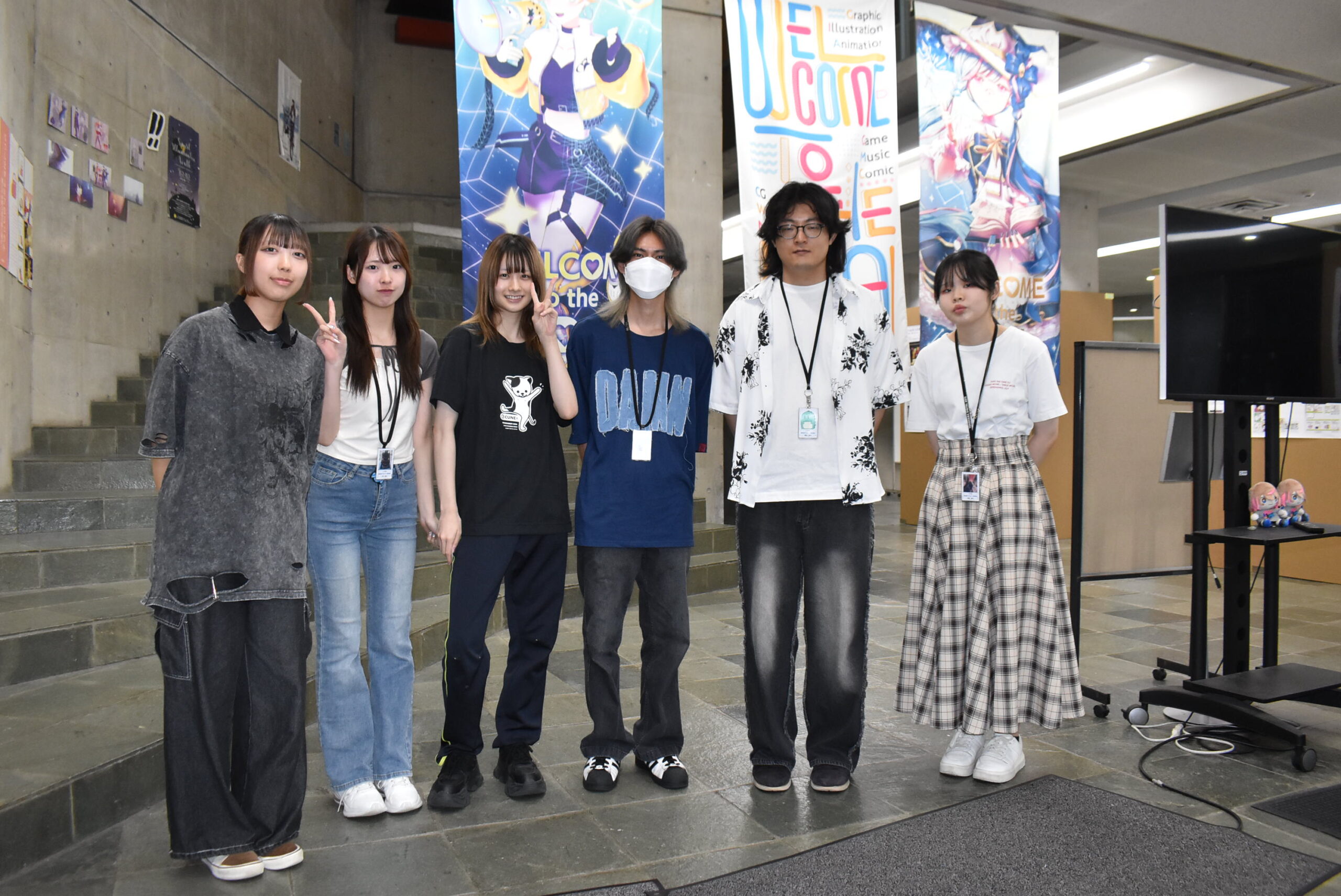

今回の座談会では、2年生のDTMコースから増田雄斗さんと渡部綾乃さん、1年生のプレイヤー・ボーカリストコースから桜井しおりさん、ビジネスコースから及川真央さん、DTMコースから森谷ひめのさん、磯辺アロン竜馬さんの計6人に集まっていただきました。

上級生である増田さんはMIDI検定2級の合格者、渡部さんは3級の合格者。そして1年生の4名はこれから3級受験を控えている学生です。それでは、学生のみなさんの率直な声を聞いてみましょう。

【MIDI検定 座談会】

音楽を学ぶためにこの学校へ

――まず、みなさんがこの学校に入学した理由から聞かせてください。

渡部:横浜で音楽の専門学校を探していて、その中でもパソコンでの作曲を中心に学べる場所を探していました。ここが一番合っていたので選びました。

増田:僕はちょっと経歴が複雑で、実は現役じゃないんです。一度大学に入って卒業して就職して、仕事を辞めてここに来ました。大学は文学部で音楽とは全然関係なくて、卒業後はシステムエンジニアをやっていました。もともと音楽は子供の頃からずっとやっていて、就職してから趣味でDTMを始めたんです。仕事を辞めた後、やっぱり音楽に関わることがしたいと思って専門学校に行ってみようかなと。この学校を選んだ理由は、授業内容としてDTMだけじゃなくて楽器も全部やるっていう点にすごく魅力を感じたからです。

磯辺:僕はもともと高校の時に軽音部にいて、音楽が好きで、この学校のオープンキャンパスに来て丁寧な対応をしていただいてすごく魅力を感じました。軽音部では主にギターを弾いていましたが、ある程度いろんな楽器は弾くことはできます。自分で曲を作ってみたかったので、この学校を選びました。

森谷:私も楽器をやってみたくて、ギターもドラムもベースもキーボードも教えていただけるっていうのにすごく魅力を感じて入りました。もともと楽器をやっていたわけではなくて、高校は運動部だったんです。全然やったことなくてもここに飛び込みました。

及川:高校の時に他の音楽の専門学校の説明会があって、その時に裏方の仕事に興味が湧きました。音楽業界を裏側から支えて盛り上げる人たちってすごいなって漠然とした気持ちで、私も支える側になりたいなって思ったんです。

桜井:高校の頃からK-POPにはまっていてバンドとかやっているうちに作曲し始めて、それが楽しくて。作曲する時に基礎とか、自分が独学ではできないっていうので、理論を学びたいなと思って決めました。この学校を選んだ理由は、知っている先輩が通っていて、人数が少ないからアットホームな感じの雰囲気がいいなと思って選びました。

パソコンとスマホ、制作環境の違い

――ところで、みなさんの中でパソコンを高校時代から使っていたっていう方、どれくらいいますか?

増田:僕は年齢的にみんなより1世代上なこともあり、パソコンはずっと使ってきました。ただ、僕を除くと、みんな年齢的にスマホ世代ですよね。

森谷:もともとDTMとかの経験がある子と比べて全然知識がなくて、操作がとっても遅いです。とっても困っています。ただ、高校のころ親のパソコンを使って配信とかはして、終わったあとは全部データを消して何事もなかったようにしてましたね。ホントはVOCALOIDとかを使ってみたかったんですが、お金がないので、フリーソフトのUTAUとかを使って、友達の声で歌わせたり…といったこともしていました。

磯辺:僕も家にパソコンがあったので、IllustratorとかPhotoshopとか使ってました。

及川:私は高校の時、授業でもパソコンを使うことがあり、ずっと使ってました。IllustratorとかPhotoshopとか、総合学科だったのでいろんなことをやっていました。でもGaragebandとかは触ったことがなくて、全然わからないです。

桜井:私は全然使ったことなくて、明確に使い始めたのは専門学校に入ってからです。

――なるほど。興味があればそういうソフトが手に入ればできると。でも今の世代だとパソコンとスマホの関係って、どっちが使いやすいと思いますか?本格的にやるならやっぱりパソコンの方がいいって思っている人が多いですか?

磯辺:やっぱりそう思います。スマホの画面だと小さすぎて編集作業とかがしにくいし、配線などを考えてもパソコンのほうが扱いやすいと思います。

桜井:そう思っている人もいると思うんですけど、パソコンでしかできないことがあるって分かっているからこそ、やっぱりパソコンの方がいいって思います。

MIDI検定で得たもの

――では、実際にMIDI検定を受験した方にお聞きしたいんですが、勉強してみてどうでしたか?

渡部:私はここに入ってから、MIDIとかパソコンでの作曲の勉強は始めました。高校の時はバンドやっていたんですけど、パソコンってなると全然趣旨が変わってくるんですよね。コンピューター系の知識も結構必要だし、そのMIDIの中でもやっぱりそのコマンド的な話もいっぱいあって……。最初、正直、何言ってるかわからない感じだったんですけど、でもまあ、自分で作曲したいから専門学校に行ったんで、最低限覚えておこうっていうので勉強はしました。

――先ほど藤原先生から、バンクセレクトみたいなの、今使うことほぼないけれど、勉強には出てくる…といった話もされていましたが、たしかにプラグイン音源だとバンクセレクトなんか登場することは、なさそうですよね。勉強していて、そのMIDIの勉強がそのまま作曲にどこまで役立っているかっていうその辺の実感はありますか?

渡部:そこまで、そんなにないかもしれませんね。あくまでも勉強っていう感じで……。多分どっかで役立つのだろう……と思ってはいます。そのうちに、「これじゃん、前覚えたやつ」というケースがだんだん出てくるのかなって。まだそこは実感としては、そんなにはしてないですね。

磯辺:僕は学校に入る前に少しだけDTMをかじってはいました。iPhoneのGarageBandを多少触っていた感じです。でもそれを感覚でやっていたんです。この学校に入ってそのMIDI検定の授業を受け始めてから、自分が感覚でやっていたことを言語化できるようになりました。それがとても嬉しいです。

――例えば?どんな点ですか?

磯辺:オートメーションとか、いろんな機能があって、あとはそれこそエフェクターの細かい設定。例えばコンプレッサーだったらスレッショルドとか、単語の意味とか知らなかったので、そこら辺を学べてとても役に立ちました。

――そうするとじゃあ、MIDI検定の勉強で、結構幅広いことをやるけど、それぞれ、これはこういうことだったのっていうのが結構わかってくる。

磯辺:まあ少しなんですけど。

増田:僕はもともとDTM自体は趣味でやっていたんですけど、MIDIのものすごく深い知識っていうのは、やっぱり学校に入ってテキストとかちゃんと勉強し始めてからっていう感じですね。去年の12月に3級と2級を同時受験して、両方合格しました。

――なるほど。じゃあ、そのMIDIの細かい勉強はそこからっていうことだった。もともとDTMはやっていたけど。ちなみに、DAWは何を使っているんですか?

増田:DAWはCubaseですね。

――学校では主にLogicとPro Toolsを使うと聞きましたが、いろいろ使い分けているんですね。

増田:そうですね。LogicとPro Toolsと、最近はAbleton Liveとかも触ったりしているんですけど、そう機能に結構差があって結構大変ですね。例えば最近だと、Logicって中に打ち込んでそれをループみたいにすることができるんですけど、Cubaseはそれなくてイベントを1個作ってコピーしてベースとして…っていうやり方で結構な違いとかあったりとかして。

専門用語の壁

――1年生のみなさんは、これから受験を控えているわけですが、勉強していてどうですか?

森谷:私は、この学校に来るまでにパソコンを全然触ったことがなくて、作曲とかも全然知識がなかったし、今まで楽器も行ったことなかったので、いろいろ難しいです。今、授業で、ファイル形式の保存の仕方とか、そういう基本中の基本のところを身に着けていますが、これはさまざまなところで役立っています。けれど、本来の検定勉強まではまだ行き着いていない感じではあります。そもそも、なんで、こんなに英語というかカナカナばかりなんだ、って。全部日本語にして欲しい!

桜井:私も同じような感じで、何が何だか結構ちんぷんかんぷん。たくさん説明していただけるんですけど、もうそもそも単語自体がまずわからなくて置いていかれました。テキストを見て、テストで正解できるようにしています。

――やっぱり結構難しいですか?この辺は分かる、ここは分からない、など得意・不得意はありそうですか?

桜井:全体的に難しいと思います。自分の知らないこともたくさんありすぎて……。聞いたことない単語ばかりで、何のことなのか実感がわかないです。とくに、プラグインとかエフェクターとか……。音を加工するものとか打ち込みで利用するという目的までは何となく分かるんですけど、パラメーターとか調整が出てくると、よく分からない……。

森谷:私も学校のホームページに1年生の時間割みたいな例が出ていて、その時にMIDI-DAWの授業があるのは知りました。でもMIDI-DAWって何だろうって、言葉だけ見てうーんって思ったんです。で、実際受けてみたら、音楽の授業なんですよね!音楽制作に関する授業。

及川:私はビジネスコースなこともあって、MIDI検定の勉強は正直苦手です。エフェクターとかって、言葉が出てきても全部カタカナじゃないですか。その意味が分からなくて、単語帳が欲しいですね。

楽譜は必要か

――ちょっと話題を変えて、みなさん楽譜は使いますか?音で伝えるのか、楽譜で伝えるのか、そもそもループなんか使った場合、楽譜に落としにくいですが、その辺どうしてますか?

桜井:私は楽譜、使ってます。一度大会でオリジナルを演奏したときに、自分で作って、他の人にわたすときに、それぞれのパート譜を作って渡しました。ほかの人にシェアするなら楽譜があると便利ですから。手書きのときもあるし、スマホアプリを使って渡すこともありますね。「楽譜作成 無料」で検索すると結構いろいろなアプリが出てくるので、そうしたものを使ってます。

及川:ちょっと違うんですけど、中学のときに合唱部だったこともあり、楽譜がないと何もできないです。楽譜があるだけで安心感がありますね。

森谷:私は全然使わないです。細かなところまでの表現が難しいし、だいたい音が鳴れば自分はそれでいいし、人に伝えるときは歌えばある程度伝わるので。

磯辺:状況によりけりです。高校でバンドをやっていたときは、音楽が分からない子も多かったから、その子たちには楽譜を書いて渡したりしていました。けれど、基本的に自分は耳コピで音を聴くタイプなので、普段はあまり楽譜を使うことはないですね。いま自分でやっているバンドもあるのですが、それも作った音源を渡す形です。

増田:僕は楽譜、結構使います。バンドとかのときもそうですし、もともと楽譜結構好きなんで、楽器屋さんでバンドスコアみたいなやつをよく見たりもします。自分で楽譜作成するときはフリーウェアのMuseScoreを使うことが多いです。

渡部:私は個人でやる分だったら必要ないと思っていて、楽譜を書く時間があるんだったら耳コピーした方が早いかなって。でも例えばバンドとか他の人と何か共有するっていう場合は楽譜がないと、見える形で共有しないとコミュニケーションを取りづらいのかなっていうのはあるので、やはりMuseScoreを使ってスコアを書いてます。

AI時代の音楽制作

――最近、AIの話がよく出ますが、みなさんAIって使っていますか?

磯辺:僕は文章を考えたりとか、検索に使っていて、アシスタントとしてすごく活用しています。作詞の面でも、この言葉いいんじゃないかなっていう、自分のやりたいテーマの語録をいっぱい出してもらって、そこから自分で選んで作っていくっていう。ただAIにすべて作詞させるというのはちょっと…、そこはやっぱり自分でやりたいですね。

及川:音楽制作とは違いますが、私はAIに進路相談をしてますね。最初はマネージャーとかに興味があって学校に入ったんですけど、将来的には音楽業界で安定した仕事をしたいなと。でも将来が不安になっちゃって先日、ChatGPTに1時間くらい相談したんですよ(笑)。そしたら、音楽業界って不安定な職種が多いけど、その中で一番安定してるのが出版社とか事務作業だよって言われて、そっちに行ってみようかな、って。なので最近は音楽出版社や事務作業についていろいろ調べているところです。

将来の進路

――いま、将来の職業について話が出ましたが、ほかのみなさんの将来の希望も聞かせてください。

渡部:先日、カラオケの会社から内定いただきました。MIDIを使っての打ち込みも重要になっていきそうなので、さらにいろいろここで身に着けていきたいです。

増田:僕はまだ就活中なんですけど、やっぱり一番やりたいのはサウンド、音楽制作に関わる仕事です。ネットを通じてプラグインとかを販売している会社などにアプローチしているところです。

磯辺:僕はもともと就職するつもりで、この学校に入りました。音響とか裏方さんにやりたいなと思っていました。でも、この学校に入ってからアーティストをやりたくなって今そこでちょっと揺らいでいるところです。アーティストやりながら裏方もやりながら……といったことができたらいいな、と思っています。

森谷:私はアーティストになりたいです。いろんなことをやってみたいので、テレビ出たりとか、MCとかアイドルとかもやってみたいです。。

桜井:私もアーティストを目指していきたいです。基本的には就職するのではなくフリーでやっていこうと思っていますが、でも、いろんなバイトしてみたいとも思っているんですよ。そうやって経験を積みながら、アーティストを目指していければ、と考えています。

――ありがとうございました。みなさん、それぞれいろいろな方向を目指していて、将来どうなっていくのかとっても楽しみです。

座談会を通して見えてきたのは、MIDI検定が単なる資格試験ではなく、現代の音楽制作に必要な知識を体系的に学ぶための有効なツールとして機能しているということです。

特に印象的だったのは、MIDI検定の勉強を通じて「感覚でやっていたことを言語化できるようになった」という話。DTMは独学でも始められますが、なぜその操作をするのか、どういう原理で音が変わるのかを理解することで、さらにその先へと進めることができるのも事実です。

もちろんMIDI検定は学生が勉強して受験するだけのものではなく、幅広く誰もが受験できるものであり、DTMユーザーにとっても知識を広げたり、深める上で、とても役立つものでもあります。まずは、その教科書としても使われている「ミュージッククリエイターハンドブック」を手に取ってみるところから始めてみるのもよさそうです。

【関連情報】

MIDI検定サイト

横浜デジタルアーツ専門学校 ミュージック科

【価格チェック&購入】

◎Amazon ⇒ ミュージッククリエイターハンドブック【2023年改訂版】MIDI検定公式ガイド

コメント