2013年1月にスタートし、日本の音楽制作シーンにコーライティングという文化を根付かせてきた作曲家育成講座「山口ゼミ」。3ヶ月を1期として活動を続けてきたこの講座が、2025年1月をもって、ついに第50期という大きな節目を迎えます。その卒業生たちが所属する「Co-Writing Farm」からは、NexTone Award2019 Gold賞受賞者やレコード大賞受賞者、年間約150曲の採用実績、コンスタントにヒット曲を生み出し、今や音楽業界において無視できない存在となっているのです。

なぜ、山口ゼミはこれほど多くのプロ作曲家を輩出し続けることができるのか、そして、AIなどの登場で激変する音楽業界の未来をどう見据えているのか、開始から12年の軌跡と山口ゼミの魅力、これからの展望について、オーガナイザーの山口哲一(@yamabug )さん、プロデューサーであり副塾長の伊藤涼(@ito_ryo)さんのお二人に、じっくりとお話を伺ったので、そのインタビューの模様を紹介していきましょう。

12年の歴史を持つ山口ゼミ

ーープロの作曲家の世界がどうなっているのか、普段聴いているヒット曲がどのように生まれているのかについて、知っている人も多くないと思うので、まずはそこからお伺いさせてください。

山口:シンガーソングライターが自分で作詞作曲する曲ももちろん多いですが、実は世の中の多くのヒット曲はコンペという仕組みで選ばれています。これは、レコード会社やアーティストが「こういうテーマの曲が欲しい」と、我々のような作家事務所に発注し、それに対して多くの作曲家が曲を応募します。その中からたった一曲が選ばれて、リリースされるわけです。つまり、プロの作曲家として活動していくためには、このコンペで勝ち抜くことが非常に重要な意味を持つのですが、たしかにこの世界は一般にはあまり知られていませんよね。

ーーそのコンペで勝ち続けるための場所として、山口ゼミが存在するわけですね。そして次で50期、2013年のスタートから12年近く続いているとのことですが、改めてどのような経緯で設立されたのか教えてください。

山口:デジタル化で音楽業界が大きく変わっていく中で、旧来の作曲家の育成システムが機能しなくなっていました。昔はレコーディングスタジオに若手が出入りする中で、エンジニアや先輩作家から技術を教わる、という仕組みがあったのですが、DTMの普及でスタジオワークの機会がどんどんやっていきました。どうすれば新しい才能が世に出られるのか。コンペで勝ち抜くことができれば、新人でもキャリアをスタートできる。そのための最も有効な手段が、当時日本ではまだ広まっていなかったコーライティングだと考えました。この2つ、「コンペに勝つこと」と「コーライティングを身につけること」を根幹のテーマとして、2013年に山口ゼミをスタートさせました。

伊藤:僕は以前元ジャニーズ(現STARTO ENTERTAINMENT)で音楽プロデューサー兼A&Rをしていたのですが、その頃に仕事でスウェーデンなどヨーロッパ諸国へ行く機会が多く、そこでコーライティングに出会いました。当時、多くのヨーロッパの音楽出版社と作家と交流し、彼らの楽曲をジャニーズでの使用に繋げました。そうして嵐、NEWSやKAT-TUNを始めとするジャニーズグループの収録曲の多くがヨーロッパ作家の曲という状況になり、そしてジャニーズだけでなく少しづつ他のJ-POPアーティストで使用されるようになっていきました。そうなっていった一番の理由は、ヨーロッパと日本の作家の作る楽曲クオリティに圧倒的な差があったのです。日本の作家がこれに対抗するには、個々のDAWスキルやメロディセンスを磨くだけではダメで、チームで楽曲制作を行うコーライティングが不可欠だと痛感しました。山口さんとゼミを始めるにあたり、このコーライティングを日本に広める拠点にしよう、と話し合ったのが始まりでしたね。

ーー当時、日本の作家事務所はどのような状況だったのでしょうか。

伊藤:私の知る限り多くの作家事務所では、育成機能が失われつつありました。レコード会社から得たコンペ情報をマネージャーが作家にメールで一斉送信して、集まった曲を提出する。DAWが発達すればするほどにデモ制作は一人で完結するし、コンペシステムが構築すればするほどにマネージャーと作家のコミュニケーションは減りました。しかし、これでは作家は育ちません。作家同士もライバルなので、情報共有もほとんどない。我々が目指したのは、そうした旧来の形とはまったく違う、作家同士が協力し、共に成長できるコミュニティでした。

ーーちなみにですが、ゼミが始まってから、成果が出るまでにはどのくらいの時間がかかりましたか?

伊藤:最初のうちは手探りで、すぐに大きな成果が出たわけではありません。ですが、4期、5期と人数が増えるにつれて実力のある人も集まり始め、コーライティングの相乗効果で全体のクオリティが上がっていきました。

山口:採用楽曲数が大きく伸びたのは7〜8年経ってからですが、それまでもポイントポイントでは大きな成果も出ていました。たとえば、安室奈美恵さんの引退時直前の2017年リリースのアニメ「ONE PIECE」主題歌「Hope」は初期の段階でコンペを勝ち取っていましたね。

コンペで勝つための仕組み、Co-Writing Farmの驚異的な実績

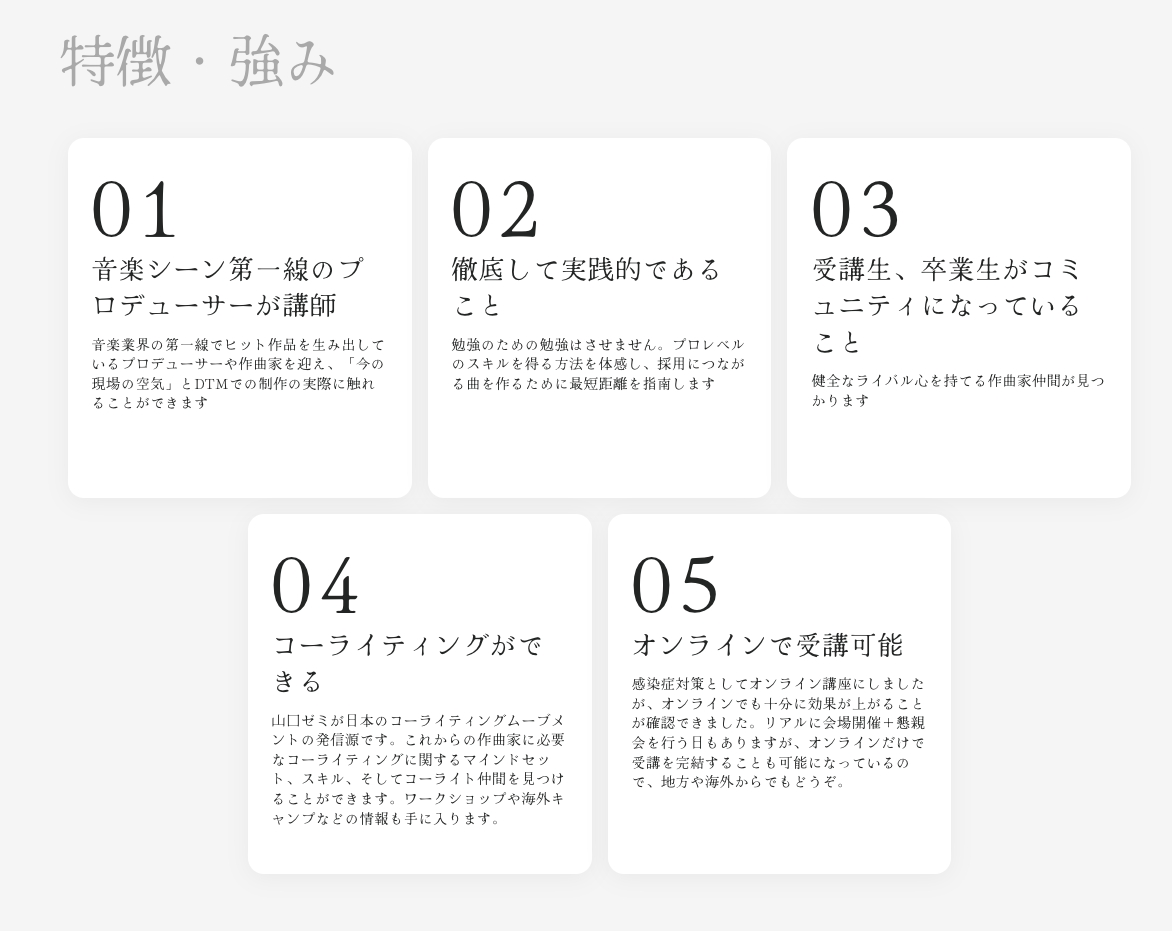

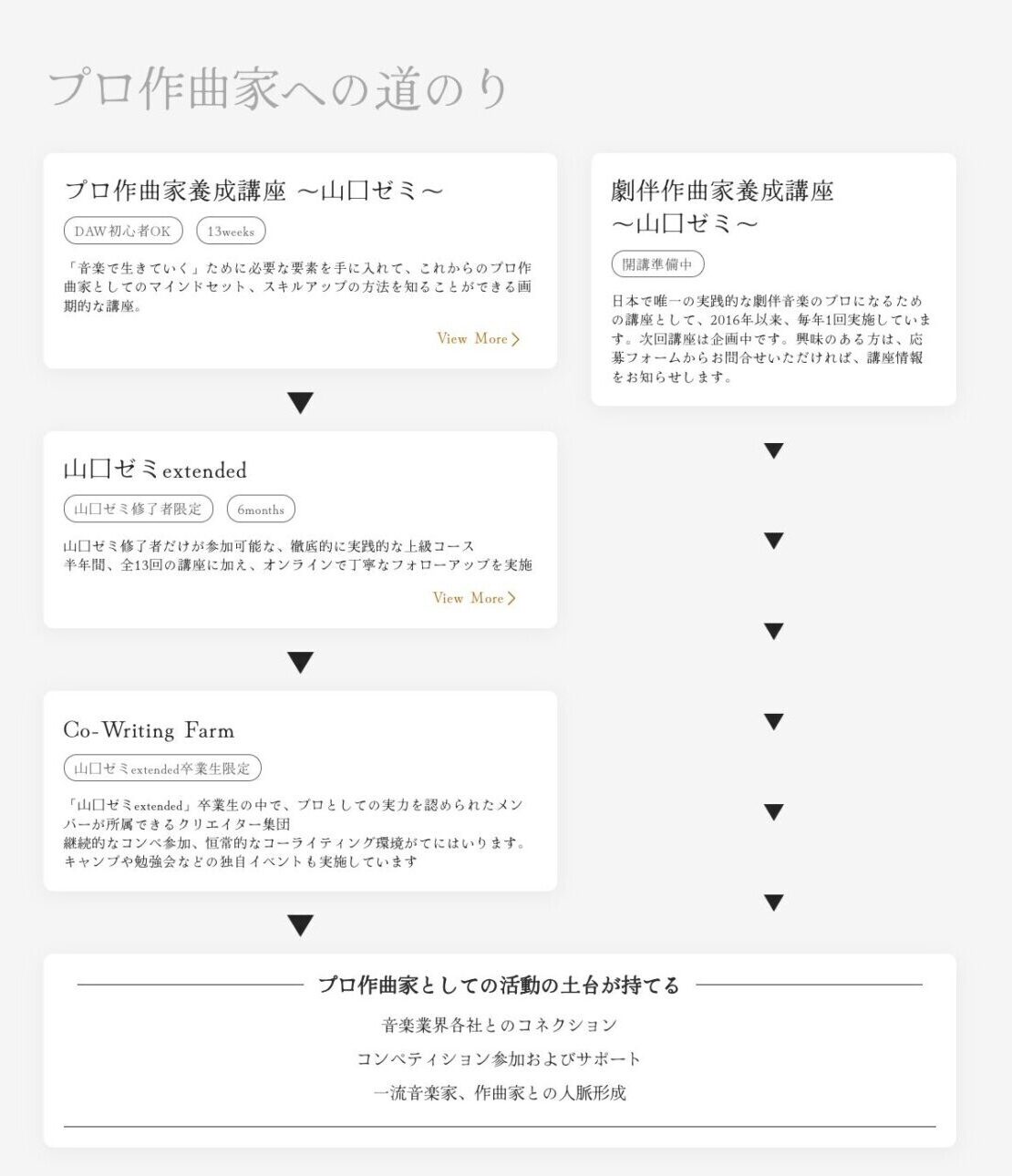

ーー山口ゼミに入って卒業すれば、今結果を出しまくっているCo-Writing Farmに所属できることは、以前にも伺いましたが、改めてこの仕組みと、その実績について教えてください。

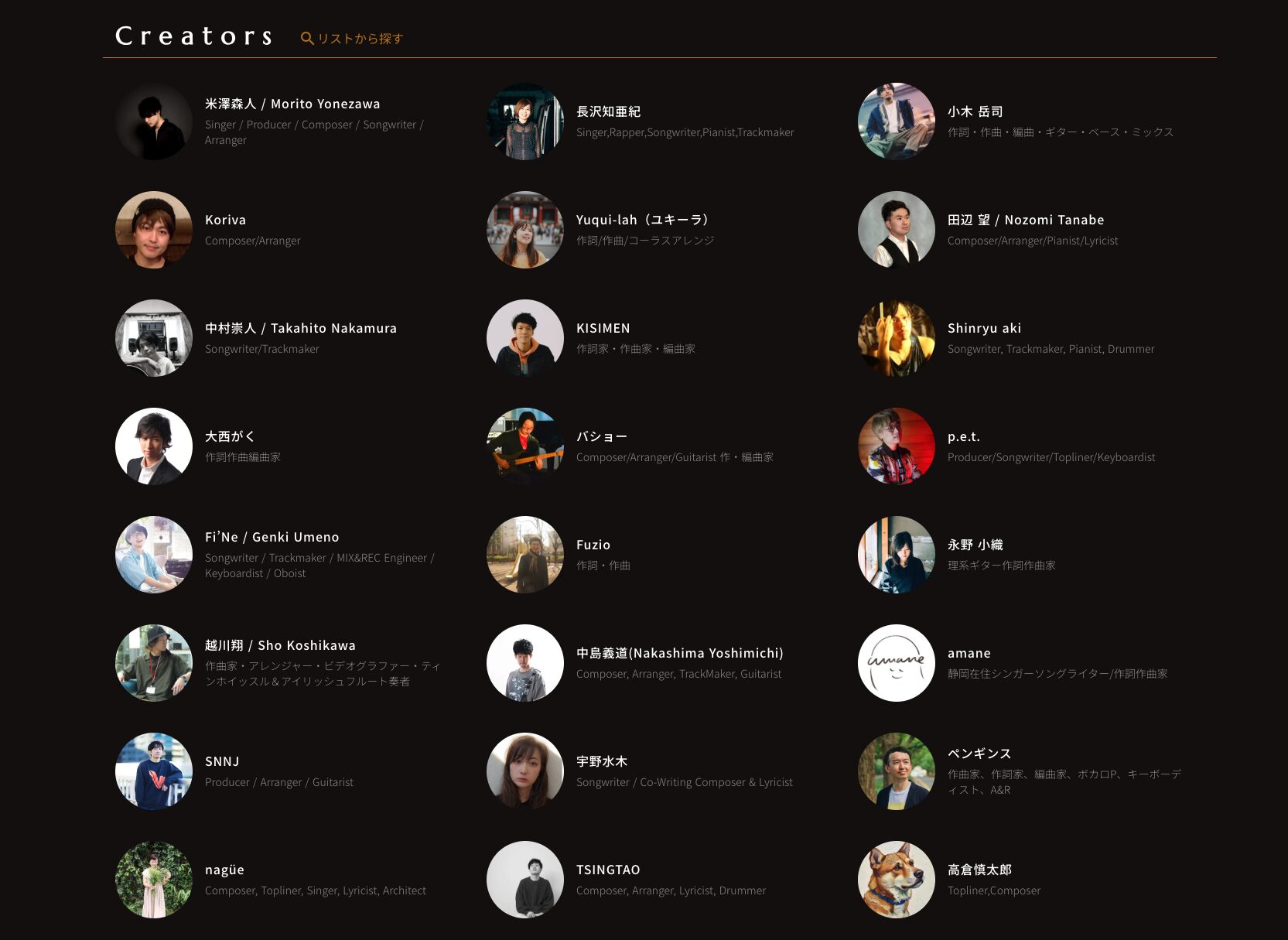

山口:山口ゼミ受講後には、誰でも受けられる半年間のより実践的な上級講座「山口ゼミextended」があります。これを終えた時点で、プロとしてコンペに参加できるクオリティに達したと我々が判断した人が、Co-Writing Farmのメンバーになることができます。ここは、特定の事務所に所属しなくてもコンペに参加でき、プロの作曲家として活動するためのエージェント機能も備えた、でも拘束はされない非独占型契約の組織となっています。

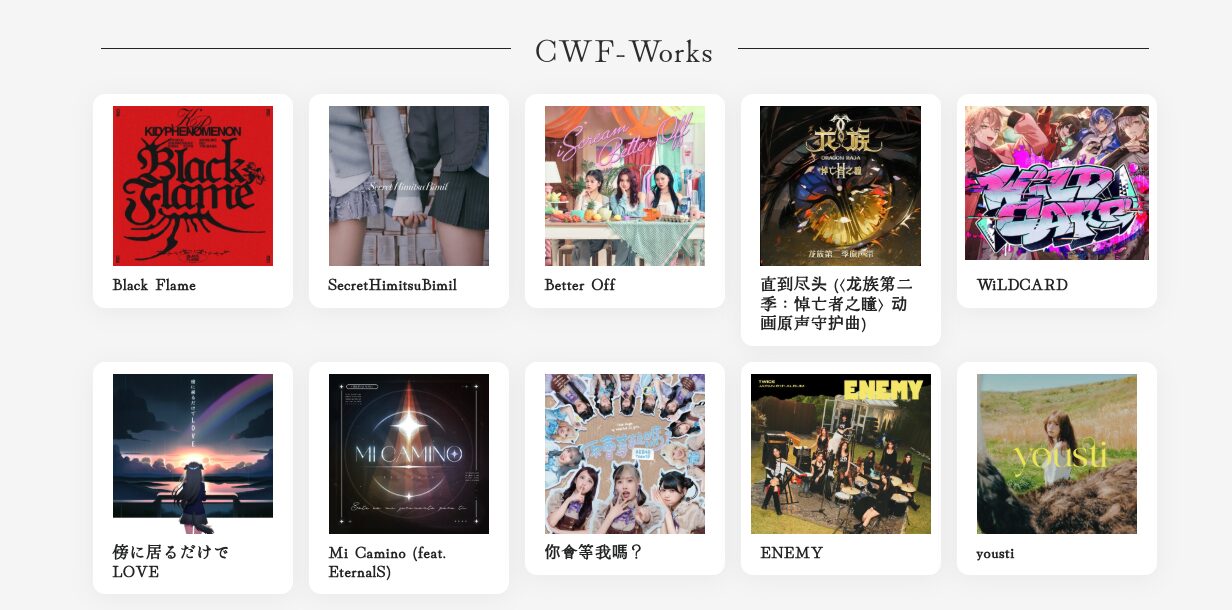

伊藤:ゼミを始めた当初、10年後の目標として年間採用100曲を掲げました。そして10周年の年に、それを達成することができたのです。さらにNexTone Award2019 Gold賞受賞者やレコード大賞受賞者も輩出しており、ここ数年で採用数も飛躍的に伸び、今年は150曲に届く勢いです。年間にくるコンペの数も約400件にのぼり、会員は160人を超えています。いまカナダのトロントに住んでいて、多くの北米の音楽業界人にこの話をしていますが、本当に驚かれるしポジティブな反応をもらいます。おそらく、世界にも類を見ない規模の作曲家ネットワークだと思います。

Co-Writing Farmは2023年に10周年を迎えた

ーー採用150曲というのは、すごい数ですよね。

山口:それらのコンペは、レコード会社のA&R、つまり楽曲制作の担当者の方々から我々のCo-Writing Farmに直接依頼がきます。最近ではCo-Writing Farm限定コンペといった、我々にだけ特別にいただける案件も増えてきました。冒頭でお話ししたように、実績のあるヒット作家も新人も同じ基準で選ばれる可能性があるので、ここから多くのチャンスが生まれています。

作家同士が仲間になる、従来の作家事務所とは180度異なる文化

ーー先ほど、作家同士が協力するコミュニティというお話がありましたが、具体的にはどのような点が従来の作家事務所と違うのでしょうか。

伊藤:最大の特徴は、作家同士の横のつながりが非常に強いことです。同じコンペに参加するライバルではあるのですが、一緒にいいものを作って採用を勝ち取ろうという意識が共有されています。自主的にコーライトセッションやキャンプ、交流のための飲み会を開いたり、K-POPの勉強会を企画したり、DAWが苦手な人のために得意な人が教える会を開いたり、といったことが自然発生的に行われているのです。これは、マネージャーと作家が1対1で繋がるだけで、作家間の交流がほとんどない多くの事務所では見られない光景だと思います。

作家同士の横のつながりが強いのも山口ゼミの特徴

山口:我々は、音楽業界にありがちなブラックボックスを一切作りません。その象徴的な仕組みとして、ある程度軌道に乗った作家が、レーベルや事務所との営業窓口を自身で担当する、というものがあります。普通はマネージャーがやることですが、作家自身がクライアントと直接コミュニケーションすることで、クリエイティブに関する理解が深まり、結果として採用率が上がるというよい効果が生まれています。今でも、作家同士がお互いのデモを聴かせたがらない、という文化の事務所も多いと聞きますから、我々のやり方は180度違うといえるでしょうね。

ーー山口ゼミが作り上げた文化が、日本の音楽業界全体に影響を与えている部分も多いですよね。

伊藤:10年以上前は、作家事務所が主体となってソングライティングキャンプのようなイベントを開くことは、ほとんどありませんでした。我々が積極的にキャンプを行い、その有効性を発信していく中で、ほかの事務所でも同様の取り組みが増えてきたように感じます。我々の影響だけでなくK-POPムーブメントなどの影響もあり自然な流れと思いますが、作家同士がコミュニケーションを取り、協力して曲を作るという文化は、確実に広がっていると感じます。

真鶴コーライティングキャンプの様子

プロへの道は誰にでも開かれているのか?才能よりも重要なマインドセット

ーーCo-Writing Farmに入るには、山口さんたちに認められる必要があるとのことですが、その基準はどのようなものなのでしょうか。やはり才能やセンスが問われるのでしょうか。

山口:我々が最初に基準にするのは「コンペ提出できるデモクオリティ」という概念です。コンペに出しても恥ずかしくないデモを、コンスタントに作れるかどうか、という基準です。重要なのは、CWF入会は個人のスキル、たとえばDAWの操作技術や楽器の演奏能力を問うものではない、ということです。コーライティングを前提としているので、自分に足りない部分はほかのメンバーと補い合えばいい。それよりも、プロの現場で求められる最低限のクオリティを理解しているかどうかが重要です。

ーーコンペティションクオリティとは具体的に、どのようなことなのでしょうか?

山口:ピッチが外れたボーカルのデモは絶対に出さない、依頼内容である「コンペシート」の趣旨を理解しているといった、プロとしてはごく基本的なことです。あるいは、これらは音楽的な才能というより、プロとして仕事をする上でのマインドセットの問題です。このマインドセットさえできれば、誰にでもチャンスはあると考えています。

伊藤: まさにマインドセットが一番重要です。コーライティングは分業であり、人の力を借りなければ曲を完成できないのは格好悪い、と考えているうちは、この時代にプロの作曲家として成功するのは難しいでしょう。今のヒット曲のクレジットを見れば、ほとんどが共作、つまりコーライティングで作られています。一人ですべてをこなす時代ではない、ということを理解できるかどうかが分かれ目だと思います。

ーープロの世界で成功するには、マインドセットが重要だということがよく分かったのですが、それでも山口ゼミのような場所に参加することに、ためらいを感じる人もきっと多いですよね。

伊藤:それはあると思います。特にゼミが始まった当初は、Co-Writing Farmに入っていることをあまり外にいいたくないという人がいました。音楽教室やゼミのようなところで学ぶことは格好悪い、人の力を借りないと曲が作れないのはプロじゃない、という風潮があったからですね。今はずいぶんなくなりましたが、自分の実力だけで勝負したい、と考えている人はまだいるかもしれませんね。

山口:音楽を基礎から順番に学ばなければいけない、という思い込みも根強いです。DTMを基礎から学ぶとか、音楽理論やコードを勉強しなくてはけないとは考える人がいますが、正直、プロの現場ではまったく意味がありません。専門学校やDTMスクールは教える側の都合でカリキュラムが組まれているだけで、コンペで勝つこととは直結しない。今、現場で何が起きているのか、どうすればヒットが出せるのか。そこから逆算して、自分なりの創意工夫をしていくそれが成功への最短ルートだと考えています。

ーーもし一度の挑戦でCo-Writing Farmに入れなかった場合、再挑戦は可能なのでしょうか。

山口:もちろんです。3ヶ月毎に入会試験を受け付けています。山口ゼミextendedの最終回では一人ひとりと面談し、「プロになりたいなら、あなたには今ここが足りない。ここを改善すれば入れるから、3ヶ月後にもう一度入会試験を受けてみては?」という話をします。そうやって何度も挑戦してメンバーになった人は、非常にたくさんいます。本気でプロになりたいという気持ちがあれば、道は開かれる仕組みになっていますよ。

10年後の音楽業界を見据えて。世界で活躍するクリエイタになるために

ーー改めて50期目おめでとうございます。節目を迎え、さらにその先、山口ゼミはどのような未来を描いていていますか?

伊藤:僕はメンバーに「10年後もコンペがあると思うな」と話しています。今後、海外の作家がもっと日本のコンペに本格参入してくるでしょう。その時、日本の作家が生き残る道は、グローバルに進出する以外にないと考えています。そのためにも、海外の作家と当たり前にコーライティングできるマインドセットを育てていく必要がありますね。

山口:世界で活躍するために必要な要素は3つあると考えています。それはコーライティングができること、グローバルな視点でセルフマネジメントができること、そして前提として日本での採用実績があることです。海外の作家はシビアですから、日本で全く実績のない作家と組みたいとは思いません。まず日本でコンペに勝ち、実績を作る。その実績を武器に、世界中の才能と繋がっていく。Co-Writing Farmは、その全ての環境を提供できる場所なのです。また、我々のコミュニティには、高校生から60代の方、最近では香港在住のメンバーも加わるなど、年齢、性別、国籍、居住地も多様です。この多様性こそが、これからの時代を生き抜く武器になると信じています。

伊藤:ゼミ生には「山口ゼミextendedの半年間で採用を勝ち取ろう」と話しています。基礎から順番に学んで、いずれプロに…という考え方はもう古い。今、現場で何が求められているのかを理解し、そこから逆算して行動する。その意識を持てば、すぐにでもプロになれる可能性はありますよ。

第50期募集開始!

ーー最後に、これから山口ゼミに興味を持った方に向けて、今後の予定を教えてください。

山口:まず、山口ゼミがどういうものかを知っていただくためのオンライン説明会があるので、まずはこれを観ていただくのが一番早いと思います。その上で、さらに詳しく知りたい、質問したいという方のために、僕と1対1で話せる無料のオンラインミーティングの機会も設けています。説明会を観て、疑問点があればぜひ気軽に申し込んでほしいですね。また年に2回ほど、誰でも興味を持てるようなテーマでイベントを開催しています。11月には50期を記念したものではありませんが、11/12に山口ゼミプレイベント「 AIに負けない作曲家になるために〜スピード作曲実況中継」を無料ONLINEで行います。Co-Writing Farmメンバーの作家二人と行うイベントですので、ぜひ覗いてみてください。

ーーありがとうございました。

【関連情報】

山口ゼミ オフィシャルページ

Co-Writing Farm オフィシャルページ

山口ゼミ50期募集サイト

11月12日開催山口ゼミプレイベントページ

コメント