本日11月6日、Cubaseの最新バージョンであるCubase 15が発表され、発売がスタートしました。今回のアップデートでは、パターンエディタのメロディックモード追加、VOCALOID開発チームが作った新たな歌声合成VSTi「Omnivocal Beta」や新しいシンセ音源「Writing Room Synths」の搭載、エクスプレッションマップの大幅な刷新、そしてAIを活用したステム分離機能など、制作ワークフローを劇的に進化させる強力な新機能が数多く実装されました。

国内価格はCubase 14から据え置き。現在の円相場を考えると、かなり頑張った価格設定となっています。Steinberg Online Shopでの新規購入価格はCubase Pro 15が69,300円(税込)、Cubase Artist 15が39,600円(税込)、Cubase Elements 15が13,200円(税込)となっています。なお、「最近Cubase 14を買ったばかりなんだけど…」という方には、救済措置であるグレースピリオドという仕組みが適応され、具体的には2025年10月9日以降にCubase 14をアクティベーションしたユーザーは、Cubase 15へ無償でアップデート可能です。年末恒例行事のCubaseアップデートで、数々の進化を遂げたCubase 15の新機能を紹介していきましょう。

毎年恒例のCubaseアップデート!歌声合成VSTi、シンセ音源、エフェクトなども新搭載

今回のアップデートにおける主要な新機能と、それがPro、Artist、Elementsの各グレードでどのように搭載されているか、以下の表のようになっています。Proグレードに多くの機能が集中していますが、Omnivocal BetaやGroove Agent SE 6、新しいCubase Hubなどは全グレード共通となっています。

| 機能 | Pro | Artist | Elements |

| パターンエディター メロディックモード |

○ | ○ | |

| Omnivocal Beta | ○ | ○ | ○ |

| エクスプレッションマップ | ○ | ||

| ステム分離 | ○ | ||

| Writing Room Synths | ○ | ○ | |

| Ultra Shaper | ○ | ||

| Pitch Shifter | ○ | ○ | |

| Groove Agent SE 6 | ○ | ○ | ○ |

| Cubase Hub | ○ | ○ | ○ |

| サンプルパック | ○ | ○ | ○ |

| クイック書き出し | ○ | ○ | ○ |

| モジュレーター | ○ |

それでは、これらの新機能がどいったものなのか、概要を見ていきましょう。

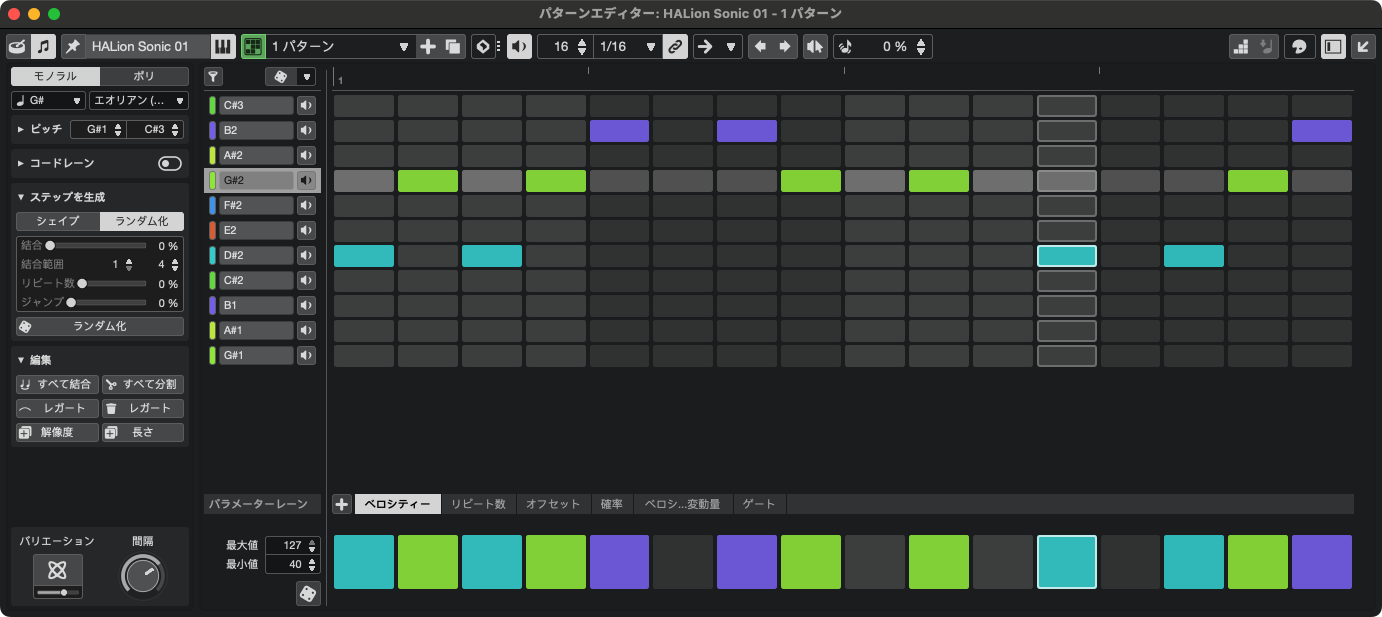

パターンエディター「メロディックモード」の搭載

Cubase 14でドラムトラック用に追加されたパターンエディターが、Cubase 15では「メロディックモード」を搭載し、ProおよびArtistグレードで大幅に進化しました。従来のドラムモードとメロディックモードを切り替えて使用でき、メロディやベースラインのステップ入力が直感的に行えるようになっています。

モノフォニックモードとポリフォニックモードを選択できるほか、コードトラックと連携させることも可能。ステップ入力、カスタムスケール、シェイプジェネレータ、そして強力なランダマイズ機能も備えており、偶発的なフレーズを生み出すツールとしても活用することができます。

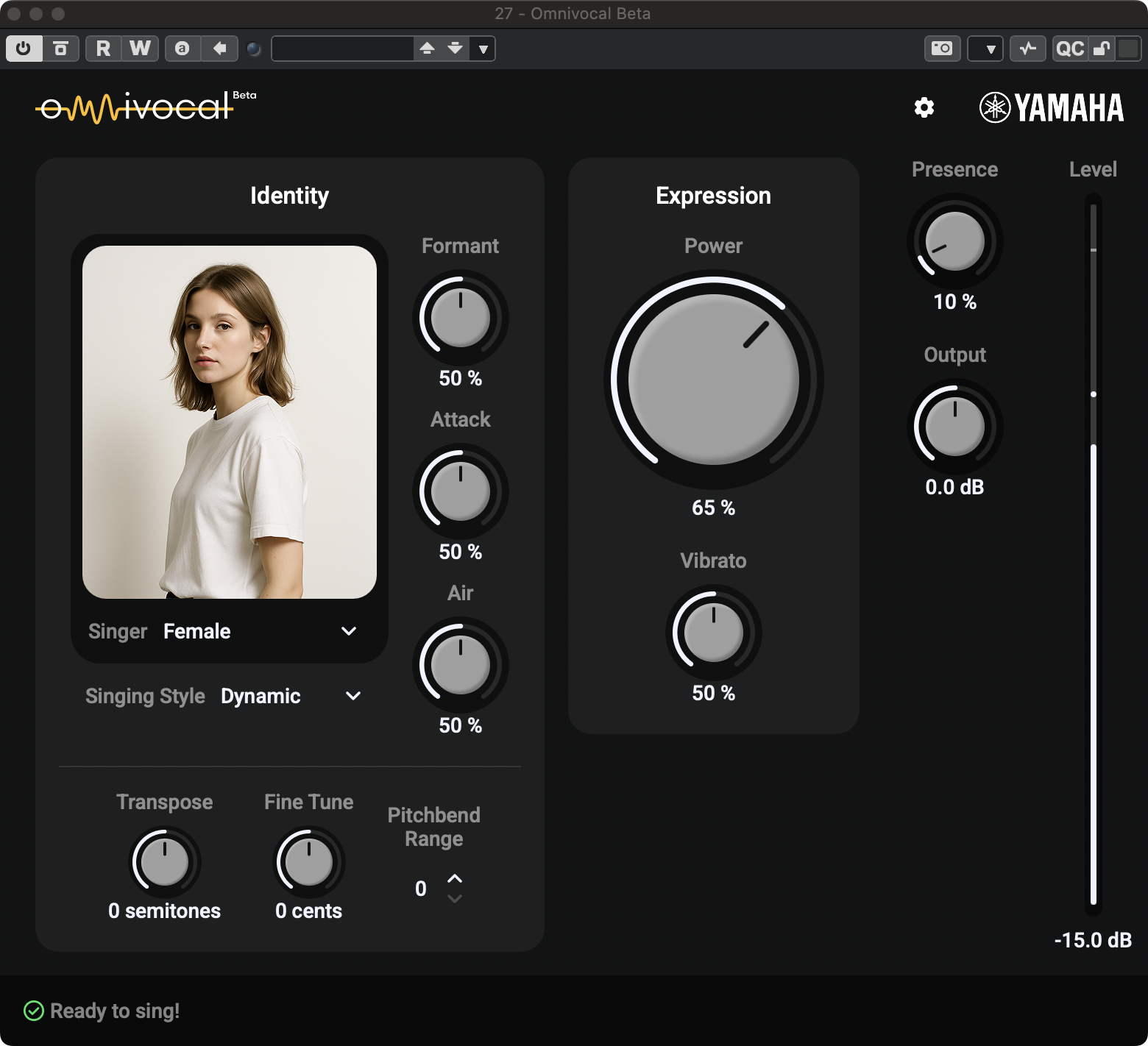

YAMAHA開発の歌声合成 VSTi「Omnivocal Beta」

Pro、Artist、Elementsの全グレードに、YAMAHAが開発した新しい歌声合成VSTi「Omnivocal Beta」が標準搭載されたことも大きなニュース。これは、YAMAHAがVOCALOIDで培ってきた歌声合成技術を応用しつつも、VOCALOIDとは異なる新しいプラグインとして開発されたもの。

まだベータ版という位置づけではありますが、Cubaseのキーエディタ内で直接歌詞を入力でき、音源側のパラメータを変更すると即座に歌声へ反映されるため、非常にスピーディーな歌声制作が可能となっています。今後は、Cubaseの付属プラグインとしてではなく、単体での展開も予定されているとのことで、そちらも楽しみなところです。

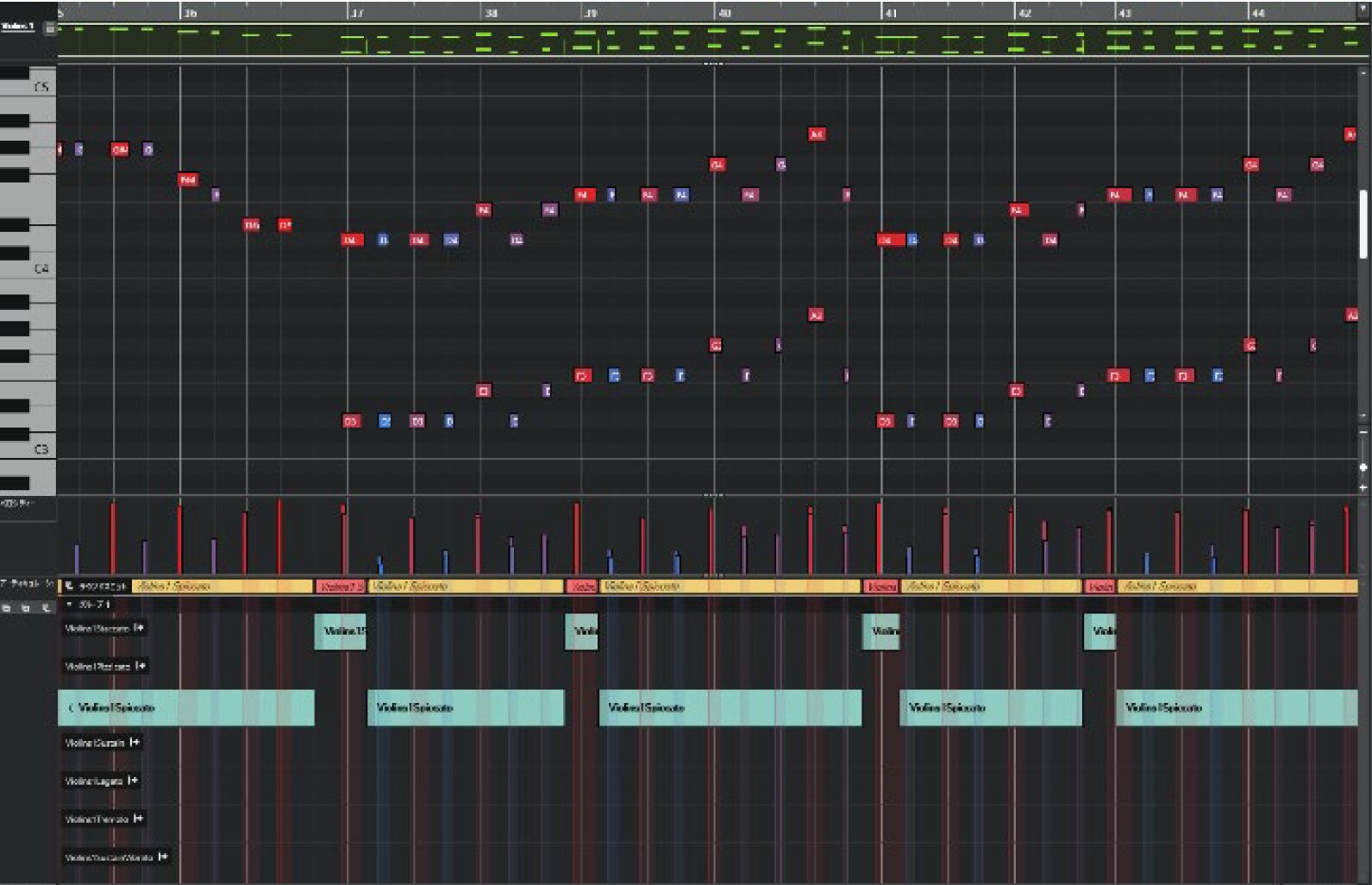

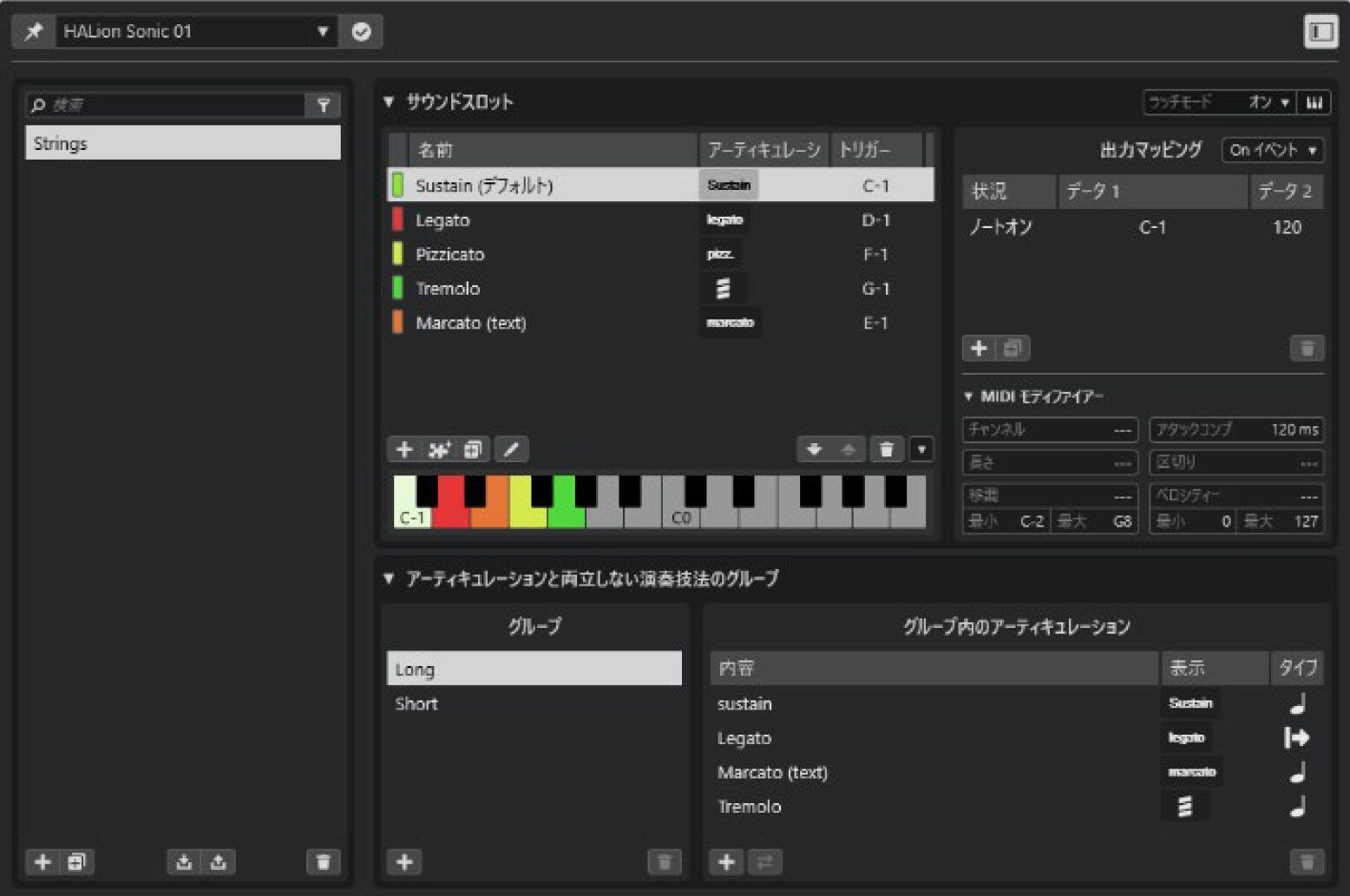

大幅に刷新された「エクスプレッションマップ」

奏法を制御するためのエクスプレッションマップが、Cubase 15で全面的に刷新されました。特に映像音楽やゲーム音楽の制作者にとって嬉しい内容となっており、従来のマップは、設定の柔軟性こそあるものの、膨大なキースイッチやCCの割り当て管理が複雑になりがちで、特に近年の多機能なサードパーティ製音源を使いこなすにはある程度の知識と経験が必要でした。

そんな中、登場した新しいエクスプレッションマップでは、UIが一新され、視認性が向上しています。さらに、奏法ごとの発音タイミングオフセット、たとえばレガート奏法の発音を少し早めるといった設定や、キースイッチが反応するタイミング自体をノートよりわずかに先行させるといった微調整も個別に設定可能。これらにより、発音の遅れによるタイミングのズレや、キースイッチの反応漏れといった、従来の打ち込みにおけるストレスが大幅に解消されました。

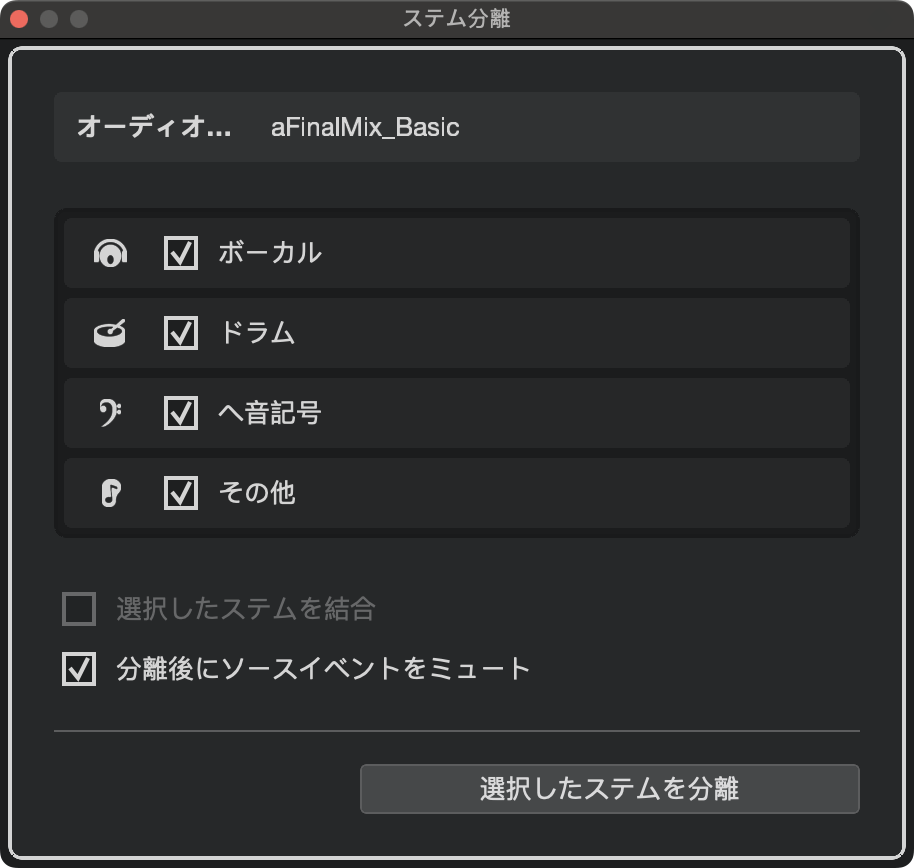

AIによる最大4要素までの「ステム分離」

ステム分離自体は、同じくSteinbergが開発を行うNuendoやSpectraLayersには搭載されていましたが、今回のアップデートでCubaseにも搭載されました。ミックス済みのオーディオファイルから「ボーカル」「ドラム」「ベース」「その他」の最大4つの要素を分離でき、外部ツールを使わずに、リミックス制作や既存曲の解析はもちろん、古い音源の再構築など、クリエイティブなサンプリングワークフローが行えるようになりました。

分離されたオーディオは、それぞれ独立したオーディオトラックとしてCubaseのプロジェクト上に作成されるので、分離後に各トラックへ個別にエフェクトを適用したり、ピッチ補正を行ったりといった編集作業へシームレスに移行することができます。

新シンセ音源「Writing Room Synths」

Pro/Artistユーザー向けに、新しいシンセ音源「Writing Room Synths」も追加されました。これはHALion Sonic上で動作するライブラリで、ビンテージシンセサイザの豊かで温かみのあるリードやベース、パッドサウンドが特徴となっています。LAからストックホルムまで、世界トップクラスのソングライティングルームからインスピレーションを得た、即戦力となるサウンドが収録されています。

新エフェクト「Ultra Shaper」と「Pitch Shifter」

Cubase 15では、サウンドメイクの幅を広げる新しいプラグインも追加されています。Proグレードに追加された「Ultra Shaper」は、ダイナミクスに関連する機能が統一されたエフェクトとなっています。単なるコンプレッサではなく、オートゲイン機能がピークではなくラウドネス値を参照して動作し、ポンピング現象を抑えつつ自然な音圧感を実現しています。またトランジェントの制御、クリップ防止機能、EQも備えており、マスタートラックやボーカル、ベースなど、音圧感を維持したい素材に最適なツールとして活用できます。

またリアルタイムでのピッチシフトが可能な「PitchShifter」も追加されました。±24半音という広範なピッチシフトに対応し、フォルマントの維持やサチュレーションモード、ステレオのアンリンク機能も備え、クリエイティブなサウンドデザインから補正用途まで幅広く対応しています。

進化したドラム音源「Groove Agent SE 6」

ドラム音源「Groove Agent SE」はバージョン6となり、全グレードでアップデートされています。UIが刷新され、ミキサーウィンドウが下部に展開されるレイアウトに変更されたほか、サンプルごとにピッチを検出する機能が搭載されました。これにより、キックのピッチを楽曲のキーに合わせるといった調整が素早く行えるようになりました。

さらに、ProおよびArtistグレード向けには、ヒップホップやトラップ、エレクトロニックなスタイルに適した40種類のモダンなドラムキットが新たに追加されています。

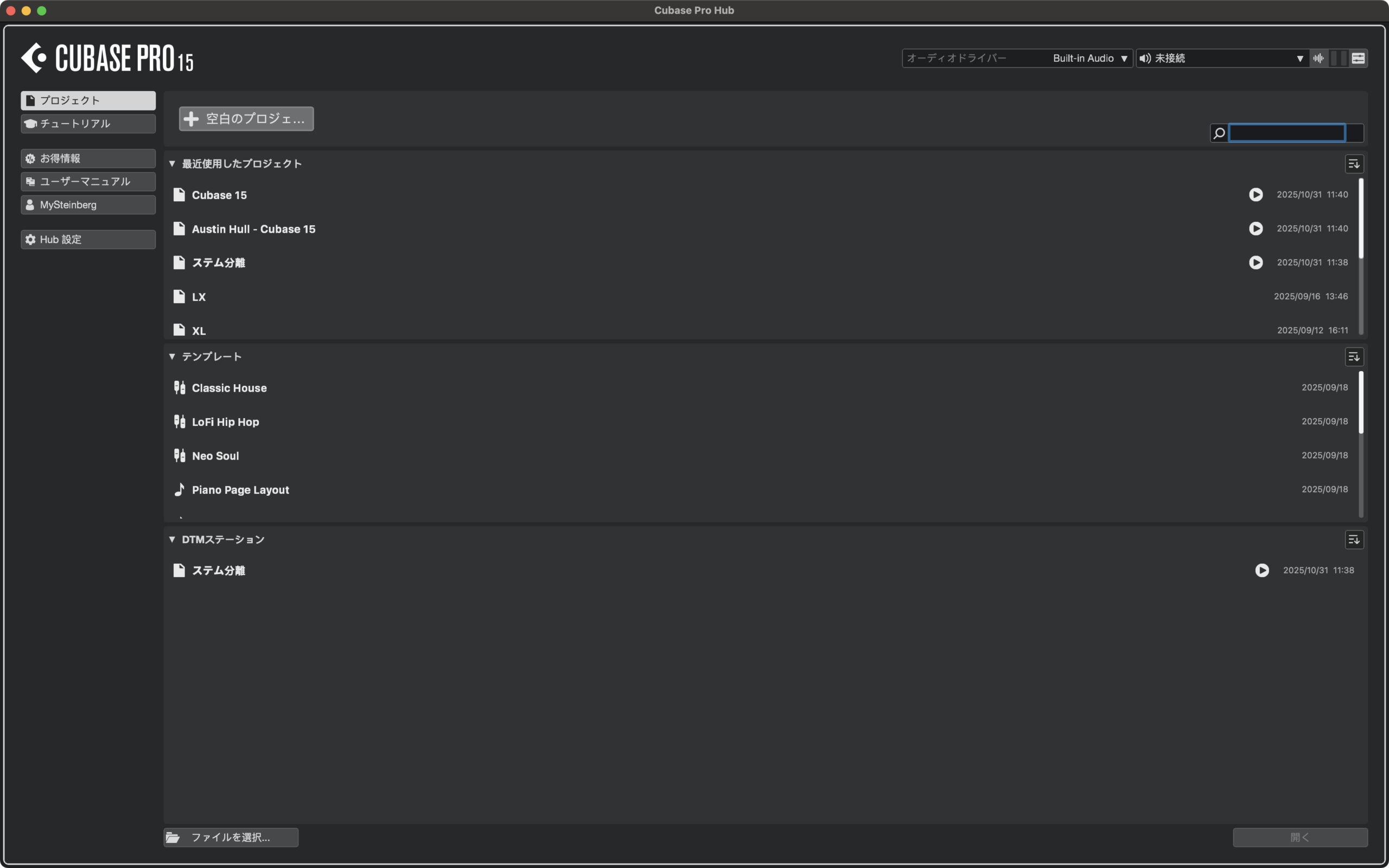

プロジェクトプレビューに対応した「Cubase Hub」

プロジェクト起動時に表示される「Steinberg Hub」も新しくなり「Cubase Hub」という名称に変わるとともに、全グレードでアップデートされました。プロジェクトの検索機能が強化されたほか、Hub内でユーザーが自由にフォルダを作成し、プロジェクトを整理できるようになりました。アイディア出し用のプロジェクト、仕事用、クライアントごとに分けたりなど、自由自在にプロジェクトを整理することができます。

また新搭載されたプロジェクトプレビュー機能では、あらかじめプロジェクトファイル側でプレビューを作成しておく必要はありますが、Hub上でプロジェクトを開かずに5秒間、任意の箇所の内容を試聴できるようになりました。プロジェクトが開かれるのを待って、再生して内容を確認する、といった手間が無くなり、どんなプロジェクト内容なのか、簡単にチェックすること可能です。

ワークフローを向上させる機能群

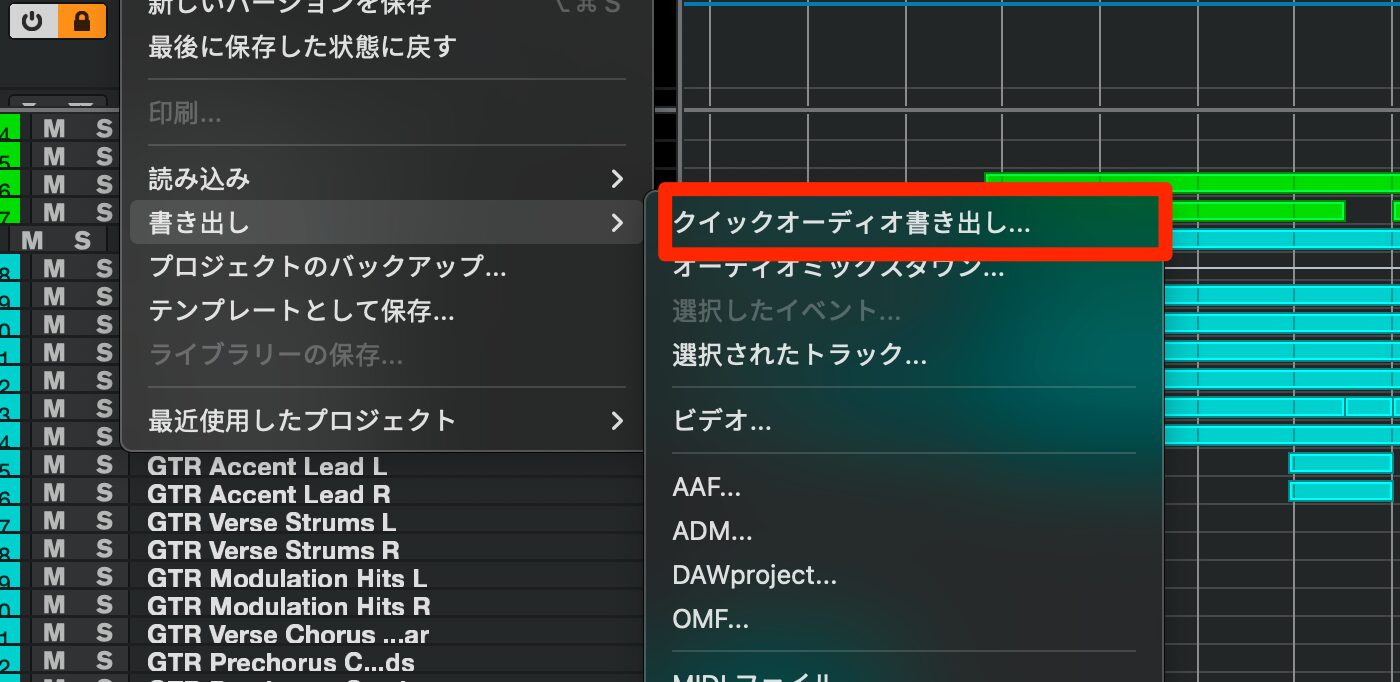

上記の主要機能以外にも、日々の制作効率を上げる細かなワークフローの改善が行われています。まずは全グレードにクイックオーディオ書き出し機能が搭載されました。これにより、従来のようにオーディオミックスダウン画面を開くことなく、ワンクリックで設定したフォーマットでの書き出しが可能となりました。たとえば進捗を共有する際に使うmp3の設定などを行っておけば、スムーズにデータをエクスポートすることができます。

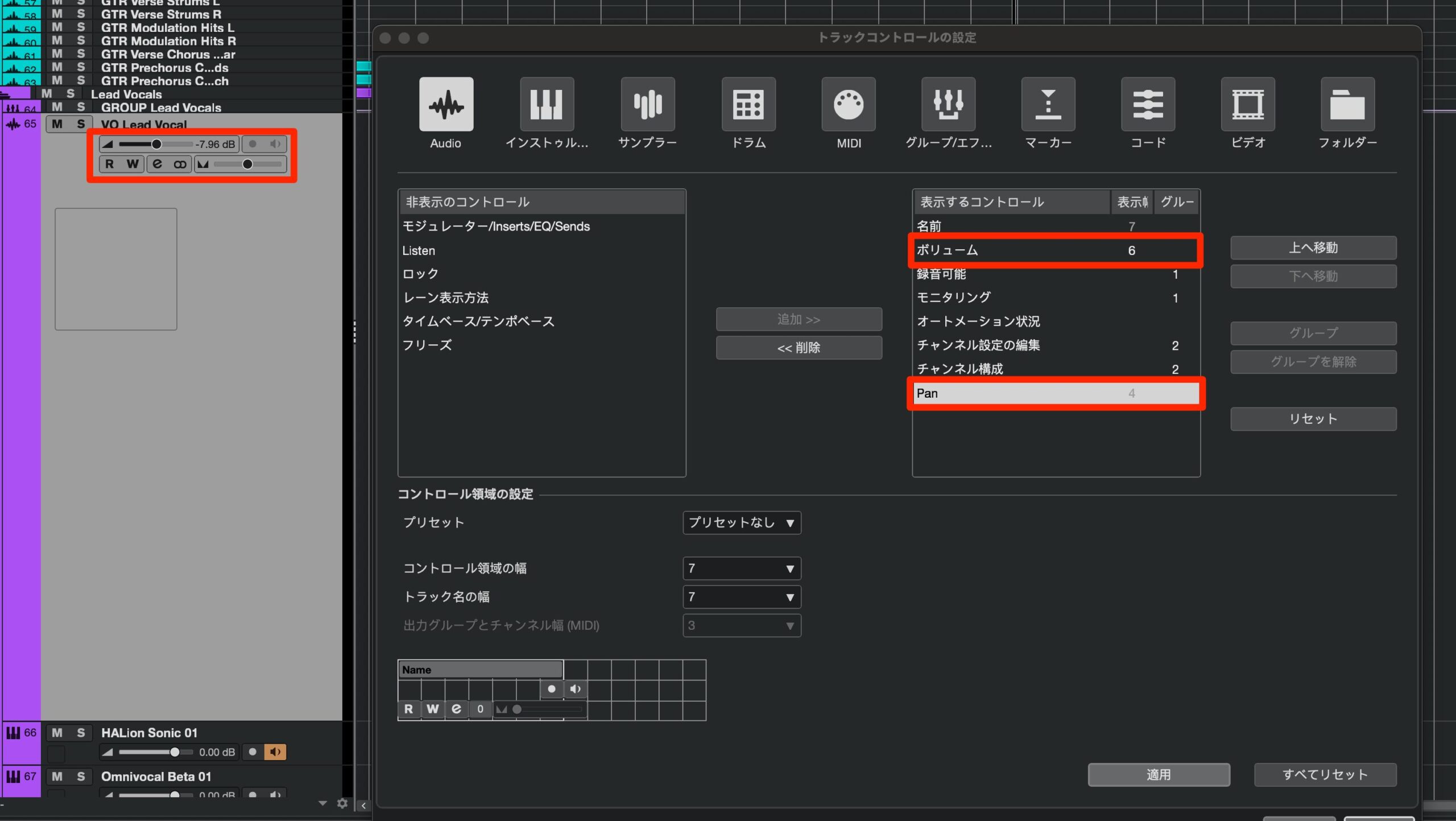

日々の操作性という点では、トラックに直接ボリュームやパンが表示され、コントロール可能になったことも全グレード共通の改善点です。トラックリストに追加されたトラックのボリュームやパンを、ミキサーを開かずに調整することができるため、ちょっとした調整時に便利に使うことができます。

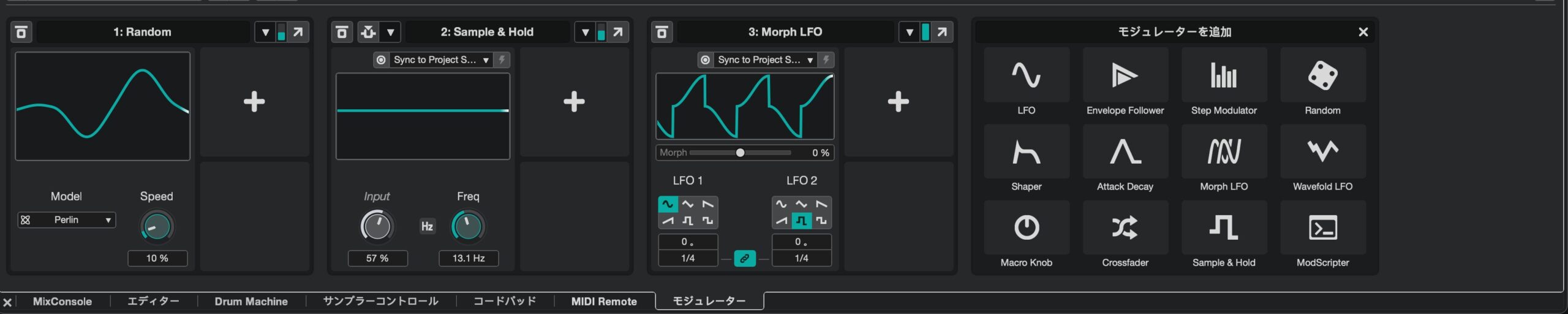

また、モジュレーターも強化され、新たに6つのモジュールが追加され、より複雑でクリエイティブな音作りが可能になりました。

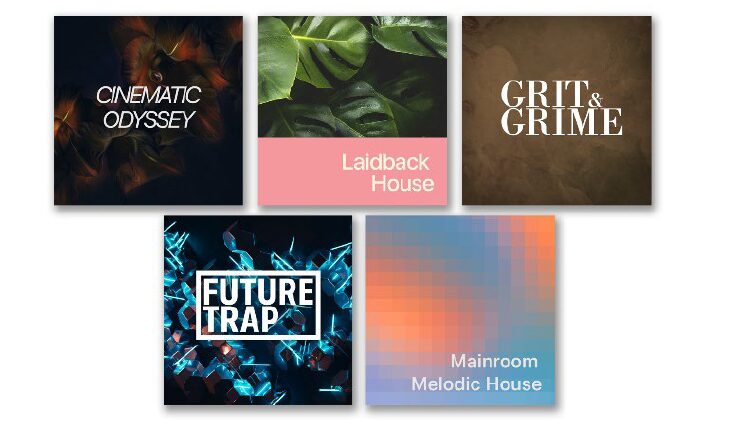

さらに、全グレードに新しいサンプルパック、Sounds & Loopsも追加されました。Mainroom Melodic House、Laidback House、Grit & Grime、Future Trap、Cinematic Odysseyといった名前のパックが用意されており、アイデア出しを素早く行うのに役立つものとなっています。

このほかにも、ジャズやソウル、ポップスなどにすぐに使える30種類の新しいコードパッドプリセットの追加、Sampler TrackでMediaBayから素早くサンプルを入れ替えられるHot Swap機能の搭載、すべてのストックエフェクトプラグインのUIスケーリング対応、スコアエディタのワークフロー改善、オートメーションのショートカット改善、macOSでのネイティブフルスクリーン対応やピンチtoズーム対応などのアップデートが行われています。

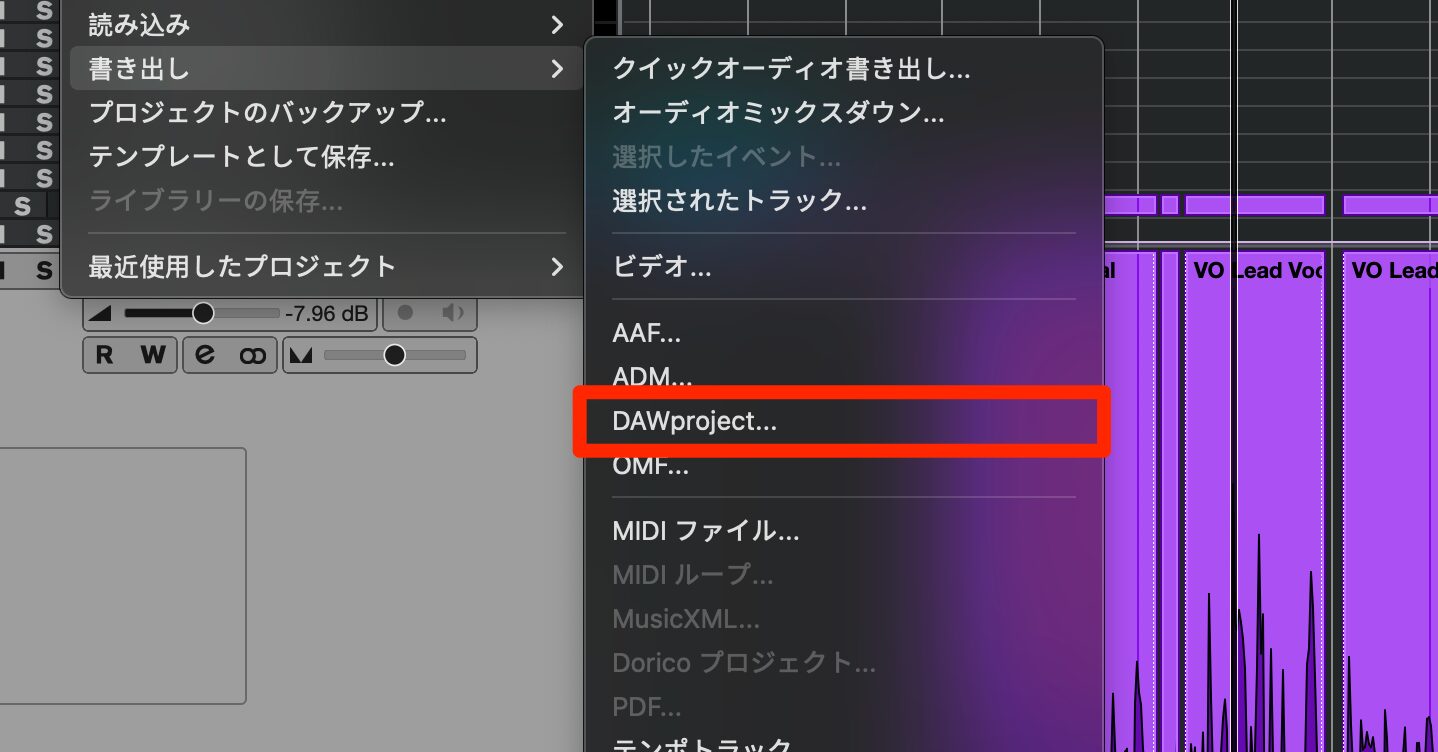

加えて、これまでProとArtistのみが対応していた「DAWproject」フォーマットに、Cubase 15ではElements、AI、LEのすべてのグレードが対応しました。これにより、Studio OneやBitwig Studioといったほかの対応DAWとのプロジェクト互見性が向上しただけでなく、Cubasisとの相互連携も可能になりました。今までは、CubasisからCubaseへの一方通行でしたが、CubaseからCubasisへ、といったデスクトップとモバイル環境を行き来する、よりシームレスな制作環境を作ることができます。

以上、Cubase 15の主要な新機能について紹介しました。冒頭でも書きましたが、2025年10月9日以降にCubase 14のPro、Artist、またはElementsをアクティベーションした方は、MySteinbergアカウントを通じてCubase 15へ無償でバージョンアップが可能です。対象となる方は、MySteinbergアカウントを確認してみてください。また、アップデートやアップグレードの価格もMySteinbergから確認することが可能です。ぜひ、使いたい新機能があった方は、アップデートをしてみてはいかがでしょうか?

【関連情報】

Cubase 15製品情報

コメント