ローランドの創業者であり、元社長、元会長。現在、ATV株式会社の代表取締役会長で、公益財団法人かけはし芸術文化振興財団名誉顧問である梯郁太郎(かけはしいくたろう)さんが4月1日、お亡くなりになりました。ご遺族の意向もあるようで、ATVやローランドからも正式な発表は現時点ではありませんが、ご冥福をお祈りいたします。昨年末のATVの新製品、aFrameの発表会のときにお見掛けした際にはとってもお元気でいらっしゃったので、楽器業界のために100歳くらいまでは……と思っていたのですが、87歳だったとのことです。

ご存じのとおり梯さんはMIDIの考案者・開発者であり、そのMIDIの功績からグラミー賞を受賞されている方でもあります。その梯さんに、2011年にインタビューさせていただいたことがありました。ちょうどスティーブ・ジョブズが亡くなった直後で、朝日新聞社のAERAのスティーブ・ジョブズ追悼号でのインタビューという形だったのですが、この際、かなりいろいろマニアックにお話を伺ったため、その内容の大半は記事にならないままお蔵入りとなっていました。内容的にはかなり貴重な情報もいっぱいあったので、その時のメモを元にインタビュー記事として書き起こしてみました。

2011年に梯さんのご自宅でインタビューさせていただいたときの写真

--先日、スティーブ・ジョブズ氏が亡くなりました。梯さんもアップルに何度か行かれたことがあると伺いました。

梯:ジョブズさんが亡くなったのは、テレビで知りました。ガンだったというのを見ましたが、私も胃ガンを患ったので、他人事ではないと思いましたよ。しかし、あんなに若くてね……。何度も手術をされながら、数か月前には発表会でのスピーチもこなされてたんだから、急だったんでしょうね。残念です。私はアップル本社があるクパチーノには2回ほど行ったことがあります。最初は1980年ごろだったと思います。MIDIの規格のミーティングで、当時のシーケンシャル・サーキットでデイブ・スミスと話をするときに、アップルにも行ったんですよ。2回目は1996年か1997年だったでしょうか。QuickTimeにGM音源というかGSをライセンス提供するということで行ってきました。ただ、私自身、アップル製品は好きだけれど、アップルという会社には何となく警戒心を持っていたので、一定の距離は保つようにしていました。

梯さんが自ら組み立てたというAppleII互換機には「URI ][」(ウリフタツー)の表記が!

--梯さんご自身、古くからアップル製品は使われていたんですか?

梯:そうですね、最初に触ったのはApple][でしたが、購入したのは台湾製の互換品のキットでした。プリント基板とマニュアルだけが入ったものだったんですが、これを組み立て、AppleIIと瓜二つなので、「URI ][」(ウリフタツー)って名付けて使っていましたよ(笑)。他社がインテル系のチップを使う中、アップルはCPUにモステクノロジーの6502を採用するなど、当初から独自路線を行っていました。個人的には好きな製品、好きな会社だったけれど、近づくと吸い込まれちゃうという気がした。もちろんアップルはコンピュータの会社であって、楽器の会社ではないけれど、どこかで楽器の世界に出てくるのでは……という思いもありました。実際にドイツのEmagicを買収した時点で、間違いないと思いましたよ。

--アップルとローランド、まったく違う業種の会社だと思っていましたが、怖い会社だと見ていたんですね。

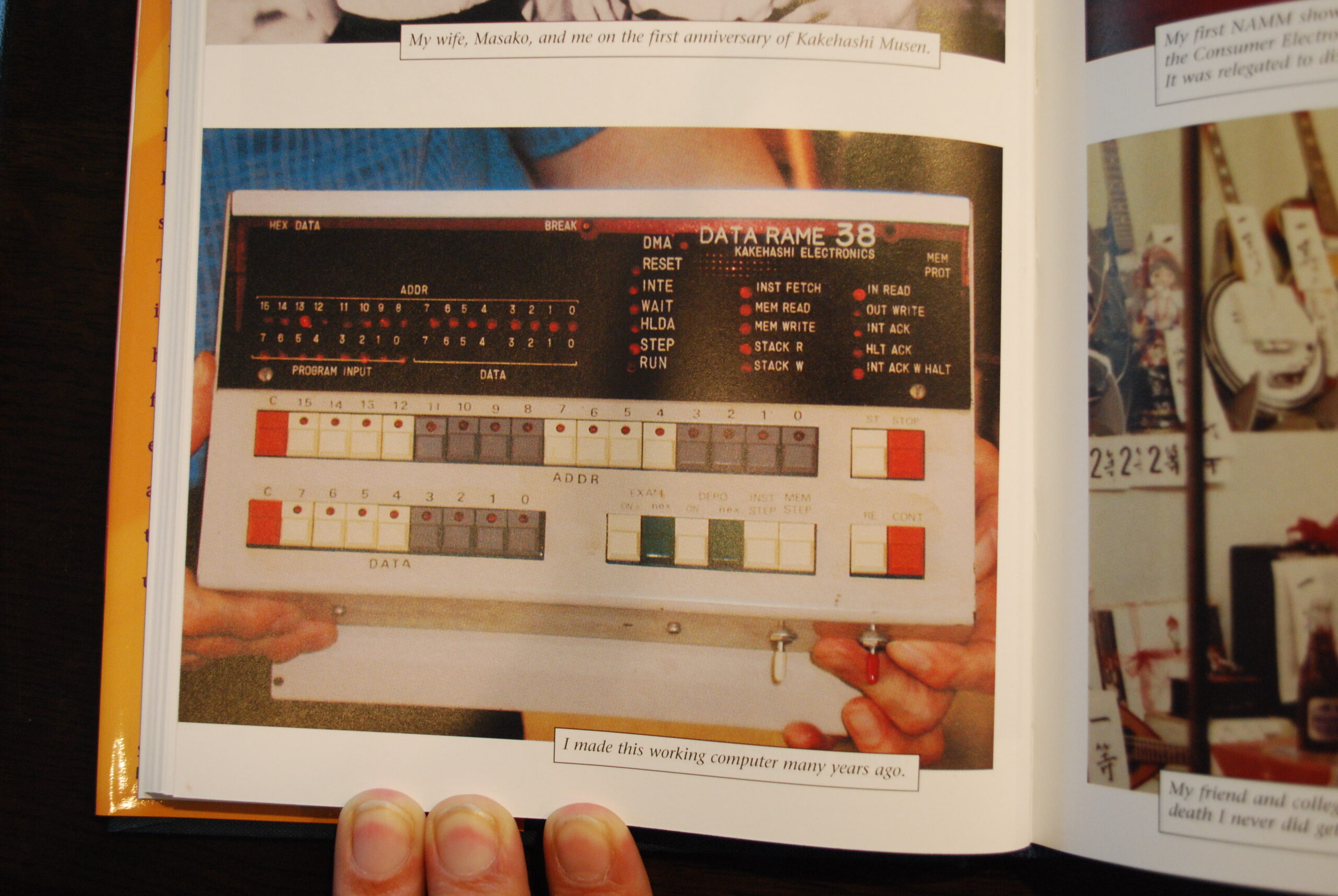

梯:アップルと競争しても、似たところで戦ったら絶対に喰われる。本当にああいう風に独自路線で押してくるところがジョブズさんのキャラクタなんでしょう。確かに外から見れば違う業種です。とはいえ、エンジンは同じコンピュータなんです。このコンピュータの世界をしっかりと理解していないと取り残されちゃうし、そこがメーカーとして重要なポイント。私も当初は自分でアセンブラを組んでプログラミングしてましたよ。

--梯さんご自身でアセンブラのプログラムを!

梯:楽器の中で一番最初にCPUを使ったのは1977年発売のMC-8でした。System700を出した少し後でしたが、これがAppleIIとだいたい同時期だったんですよ。そういう意味でもちょっとしたライバル意識は持っていたんですね。ここに搭載したのはインテルの8085というCPUでした。その後のMC-4やJUPITER-8などの製品ではザイログのZ80に切り替えていったんだけど、8085を選んだのはここにシリアルインターフェイスを搭載していたから。そもそものキッカケはカナダにラルフ・ダイクさんという人がいて、電卓のケースの中にロジックICを使ってシーケンサを作っていたのを知ったこと。それを見てダイクさんに「これはCPUでやるべきだ。ぜひ一緒にやろう」と声をかけたんですよ。

※2017.4.3 15:00修正 19:00再修正

取材メモには8085とあったのですが、MC-8に入っているのは8080とのこと。ただ、シリアルインターフェイスの点など8085のほうが話が合致する点もあるので、いったん原稿を元に戻しました。

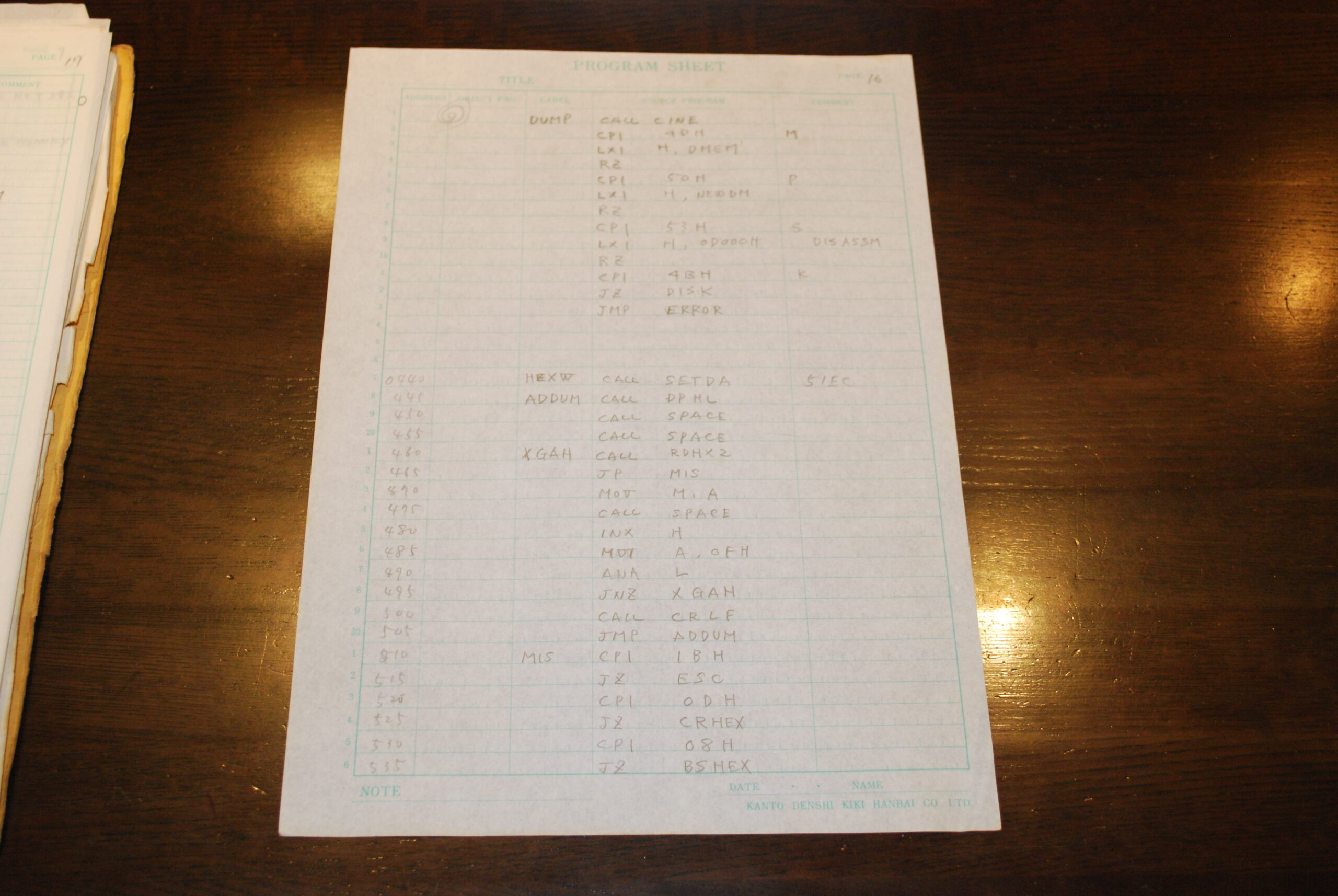

梯さん自身が8085のハンドアセンブルで組んでいたMC-8のプログラム

--MC-8には、その土台となる機材があったんですね!

梯:その結果、ダイクさんを交えてソフトを作っていきました。あのころはOSといわず、モニターといっていましたが、そんなものを作っていました。プログラムの容量的には1Kバイトとか2Kバイトという今から考えればとっても小規模なもの。それでも2Kバイトのシステムを組むのはなかなか大変でした。またCPUを含め、材料費も高かったですね。その当時の社員は全部で30人程度。私がひとりでプログラミングというわけではなく、プログラム担当のエンジニアをつけて開発をしていましたが、プログラマがモノを言えんくらい、こっちも勉強しないとついていけない。ついていくので精一杯でしたね。当初はハンドアセンブルで組んでいましたが、その後、ニーモニックをコンパイルするためのコンピュータを買ってね……。笑い話になるけれど、「コンピュータの機能を作るのに、なんでコンピュータが必要なんだ?」なんて言われた時代でもありました。

その後、広く普及していったMC-4はZ80が搭載されたコンピュータであった

--社長でありながらも、ずっとエンジニアとして仕事をしていたんですね。

梯:現場で開発していたのは、JUPITER-8くらいまでですよ。もちろんその後も現場には立ち会っていたけれどね。作っていった多くの楽器や機材はみんなコンピュータではありましたから。当初はアナログ演算器を使っていて、ロジックをオペアンプで組んでいて、いかにオペアンプの数を減らすか……なんてところからスタートし、CPUの時代になって、合理化されていきました。そうした中、コンピュータを意識して作った楽器がMT-32でした。この辺からコンピュータ・ミュージックというものが盛んになっていったんですよ。さらにミュージ郎、ビデオくんなど出し、コンピュータとは切っても切れない関係になっていったのです。その後、アップル側からコンタクトがあり、1992年にアップル主催の箱根のフォーラムに参加したんです。ここには珍しがりやとか、そんな人ばかりが集まっている会で、多種多彩な人たちが集まっていました。それがきっかけで、アップルのいろいろな人とコンタクトするようになり、結果的にはその2年後にQuickTimeにGSをライセンスしているんです。

やはりZ80搭載のコンピュータであったJUPITER-8までは梯さん自ら開発に加わっていた

--警戒していたアップルだけど、向こうから飛び込んできた、と。

梯:そう。GM/GSをソフトウェアで再生できるようにしたいというのがアップル側の意向があり、それに合わせて動いていきました。音源自体はそのままでOKだけれど、MacOSで動くようにしなくてはならなかったので、その調整に多少時間はかかりましたが、いろいろと一緒に活動をしました。その後も、次の展開を考えていこうとアップルとは話を続けていったのですが、お互い夢みたいなことがありすぎてなかなか現実化させることはできませんでした。また担当者がぐるぐると変わったこともあり、関係は続かなかったですね。

2016年10月のaFrameの記者発表会で30分以上の演説をしていた梯さん

--アップルとはそんな経緯があったんですね。もし、その後アップルと共同開発のまったく新しい電子楽器を出してたらどうだったんだろう…なんて想像してしまいます。

梯:まったく新しい電子楽器というのは面白い。でもメーカーは出した限りは、それを続けていく義務があるんです。そう考えたときにルーツがない楽器をやるのは非常に大変。だからルーツがある楽器をやるというのは、ある意味、僕のポリシーです。

MIDIの考案者である梯さんは、共同考案者であるのデイブ・スミス氏とともにグラミー賞を受賞している

--ルーツがある楽器ってどういう意味ですか?

梯:シンセサイザというのはあくまでも技術です。だからこのシンセサイザの技術を利用して、ルーツがある、つまり昔から存在する楽器を見直したらどうなるか、ということです。たとえばピアノやオルガンなどの鍵盤楽器をシンセサイザで再現するのもいいし、ギターも非常に面白い。アコーディオンなんかも形状はすべてそのままで音源をシンセサイザに置き換えるのは大きな意義があります。一方で、バイオリンは弦の音をピックアップしてフィルタをかけることしかできそうにない。となると、今のところこれをシンセサイザで作り直してやる意味はあまりないかな…なんて考えるわけです。この判断において、非常に重要なのは、楽器はコモディティ化しちゃいけない、ということなんです。

--楽器のコモディティ化……とは、どんなことをおっしゃっているのですか?

梯:どんな楽器でも、本来はアマチュア用という楽器は存在しない。これは高いとか安いとかいう次元の話じゃない。プロの使用に耐えられないものは、楽器と言っちゃいかん。その対極にあるのがアップルのiPadにあるGarageBandのようなもの。シーケンサという意味ではいいけれど、誰でもすぐに演奏できてしまうものは、楽器としての面白さがないだろう、と。やっぱり、練習に練習を重ねることで演奏が上達していく。そんなものこそが本来の楽器なんだというのが僕のポリシーなんですよ(笑)。

--------

そんなインタビューをさせていただいたのが6年前。その後、自ら作り、育ててきたローランドを出て、新たにATVを設立し、陣頭指揮をとりながらaD5やaFrameなど、ルーツのある新しい楽器を精力的に作られてきた梯さん。もっと、もっと活躍していただきたかったのに、とっても残念です。これまで、数多くの魅力的な製品を作っていただき、本当にありがとうございました。改めて、ご冥福をお祈りいたします。

【お別れ会に関する情報】4月4日追記

4月4日、ATV株式会社より梯さんのお別れ会となる「梯郁太郎メモリアルセレモニー」を6月11日に浜松で行うことが発表されました。詳細に関してはATVサイトをご覧ください。

【関連記事】

MIDIの父、梯郁太郎さんがCOME BACK!! 電子楽器メーカー、ATV始動

まったく新しい発想の電子打楽器、aFrameが不思議で楽しい!

コメント

貴重な記事をありがとうございます。

梯さんの凶報を、Facebookからの海外ニュースで知りました。

その時点では検索しても国内の情報が無く、仕方がないのでテクニカル・グラミー・アワードの時のWOWOWの記事と動画を見返し、いてもたってもいられなくなり、恥ずかしながらブログまで書いてしまいました。

個人的に、梯さんの功績がなければDTMに手を染めることもなかったでしょう。

亡くなられた事は残念でなりませんが、安らかに眠っていただきたいと想っています。

老いて尚、新しい楽器を生み出そうとする姿勢に、尊敬の念を禁じ得ません。

<追悼/梯郁太郎さん>

http://ameblo.jp/oji-oji-0709/entry-12262095037.html?frm_id=v.mypage-checklist–article–blog—-oji-oji-0709_12262095037

興味深い記事の掲載ありがとうございます。

「コモディティ化」のくだりはハッとさせられました。

手軽に高音質の音楽が仕上がるようになりましたが、コンビニ音楽はそれ以上にはなれないんですね。。

私事ながらいつも投稿で使わせて頂くこのハンドルネームも、Roland好きならでは。

アナログ時代は通っていませんが、中学時代に『ミュージ郎』に出会って衝撃を受け、SCシリーズ、MC-50mk2、D-70、JVからINTEGRAまで、傍にRolandがない日はありませんでした。

通信カラオケ業務を生業に出来ているのも梯さんが提唱されたMIDI規格のお陰だし、感謝の言葉はいくらあっても足りません。心よりご冥福をお祈りいたします。

ローランドからコメントが出るか見守りたいです。最後はいろいろありましたが梯氏無くして存在し得なかった世界に誇る日本メーカーですからね。それぞれ言い分はあるでしょうが。

音楽は金持ちの息子しかできないと言われていた時代がありました、MIDIやデジタル楽器の登場で誰にでも音楽ができるようにしてくれました、その一番の功績者が梯さんだと思います、もし梯さんがいなかったら今のヒップホップやEDMなどのダンスミュージック、その他ポピュラーミュージック全般はなかったかもしれません、私も音楽で食べていけるのは梯さんのおかげです、ありがとうございました、天国でも素敵な音を奏でてください。

偉大な先人達のお陰で今の環境があると思うと胸が熱くなります。

ご冥福をお祈りします。

船頭だけでは船は進まない。航跡を支えた船乗りが大勢いた事実もお忘れなく。

すげー人だ、教科書に載せるべきだね。