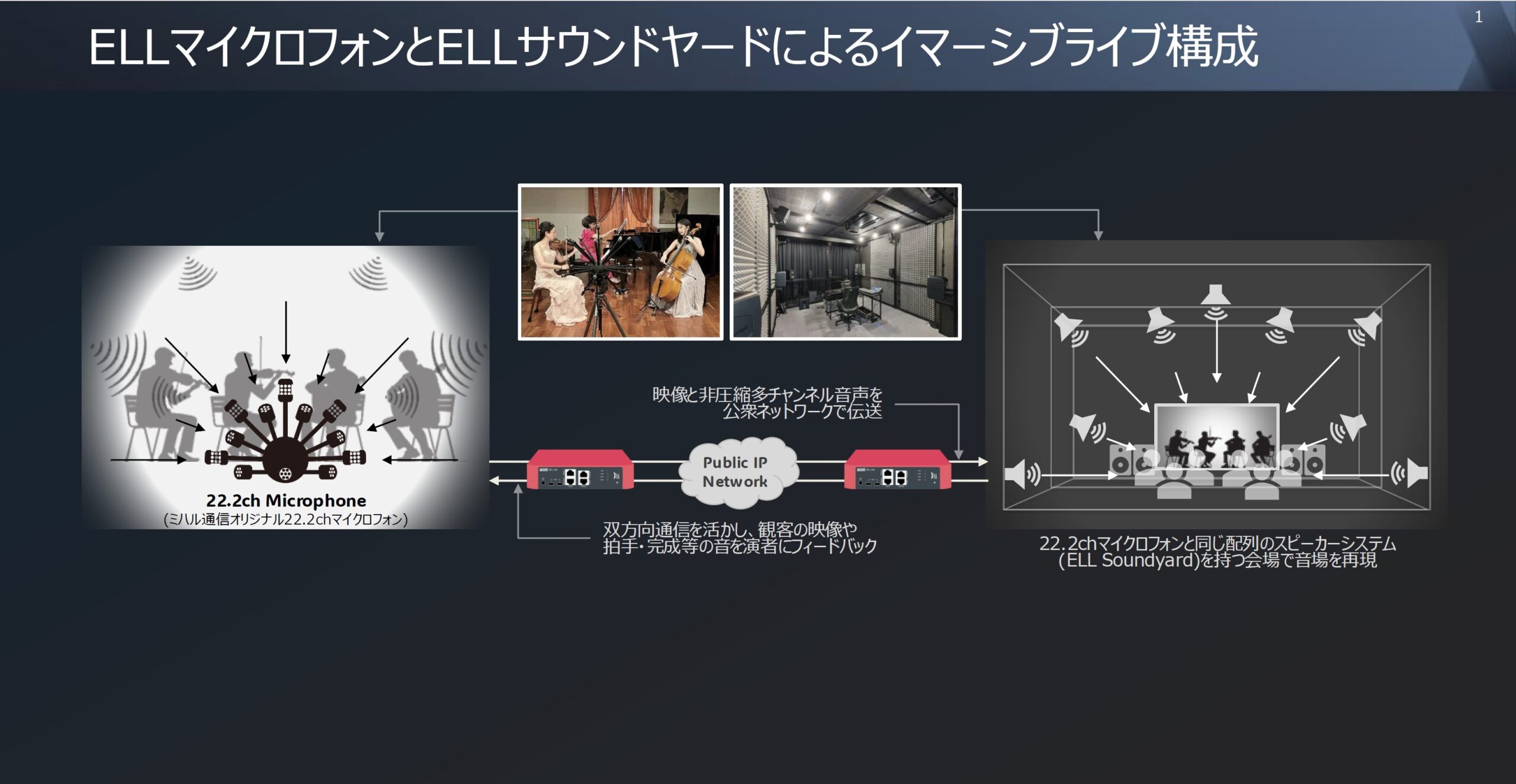

2025年11月19日~21日、幕張メッセで開催される「Inter BEE 2025」のミハル通信ブース(ホール3 No.3216)で、これまでにない音響体験ができます。渋谷のライブ会場で演奏される「コアラモード.」のライブを、ELL LiteとELLマイクロフォンを使って22.2chでリアルタイム伝送し、幕張の会場で立体音響として再現するというものです。

筆者は先日、ミハル通信のスタジオで同じシステムによる花火の音やフラメンコやサンバのライブ、オーケストラの演奏などを体験してきました。その圧倒的な臨場感は、これまで体験してきたどんなイマーシブオーディオをも凌駕するものでした。打ち上げ花火の「ドーン」という重低音から、空中で広がる「パチパチ」という音まで、まるでその場にいるかのような迫力。オーケストラでは、各楽器がどこで演奏されているのか、その位置感覚がハッキリとわかる立体的な音場が再現されていました。このシステムの核となるのが、ミハル通信が開発した独自の22.2chマイクロフォンと、極超低遅延伝送装置「ELL Lite」です。

ELL Liteとは――極超低遅延で多チャンネル音声を伝送

ELL Liteは、ミハル通信が開発した極超低遅延の音声・映像伝送装置です。このシステムについては、筆者も以前AV Watchで取り上げてきました([記事1]、[記事2])。

ELL Liteの最大の特徴は、2K・4Kの高精細映像と最大64チャンネルのPCM音声を、公衆ネットワーク経由で極超低遅延で伝送できることです。通常の映像伝送システムでは圧縮による遅延が発生しますが、ELL Liteは独自の技術により、遅延を最小限に抑えています。さらに、Danteに対応しているため、プロオーディオの現場で広く使われているネットワークオーディオシステムと直接接続できるのも大きなメリットです。

これまでも、六本木のライブ会場からNHKテクノロジーズへの伝送実験など、さまざまな実証実験が行われてきましたが、今回のInterBEEでは、より実用的なシステム構成でのデモンストレーションが行われます。

Inter BEE 2025での展示内容――渋谷と幕張をリアルタイムでつなぐ

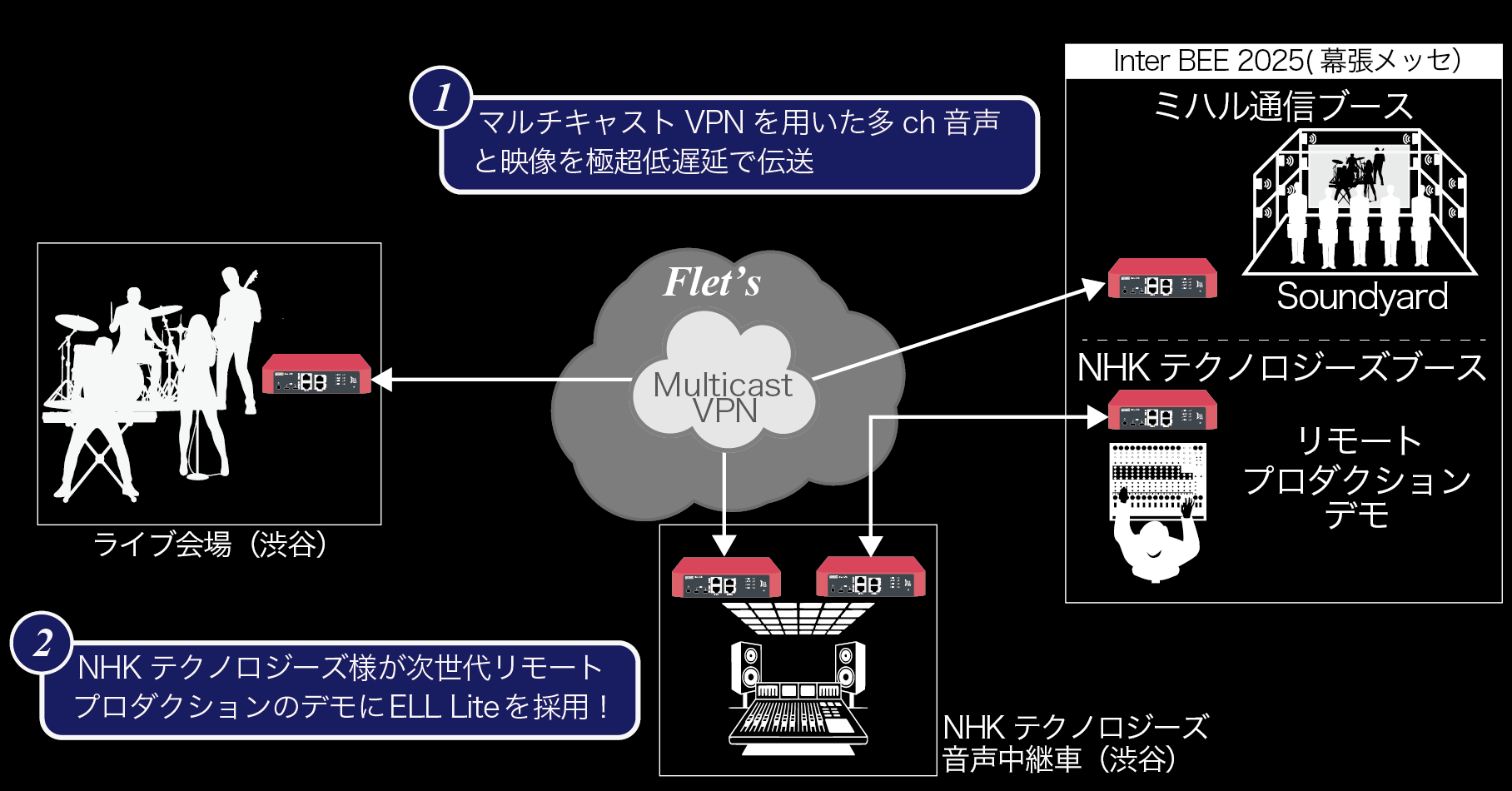

今回のInterBEE 2025では、渋谷のYamaha Sound Crossing Shibuyaで「コアラモード.」が演奏するライブを、マルチキャストVPNを用いてELL Liteでリアルタイム伝送し、幕張メッセのミハル通信ブースに設置された22.2chスピーカーシステム「ELL Soundyard」で再現します。

コアラモード.は、ボーカルあんにゅとサウンドクリエイター小幡康裕からなる横浜出身の男女二人組ユニットです。

ライブスケジュール

– 2回目:14:30~15:00

– 3回目:16:00~16:30(※最終日のみ15:30~16:00)

ライブ演奏以外の時間帯は、ミハル通信が収録した花火の映像や過去のライブ映像を流す予定とのこと。筆者がスタジオで体験したあの驚異的な花火の音を、Inter BEE会場でも体験できるというわけです。

なお、今回のシステムはNHKテクノロジーズのブースとも連携しており、NHKテクノロジーズは次世代リモートプロダクションのデモにELL Liteを採用。7.1.4chのリモートプロダクション環境を構築する一方、ミハル通信のブースでは22.2chのフルスペックでイマーシブライブを展開します。

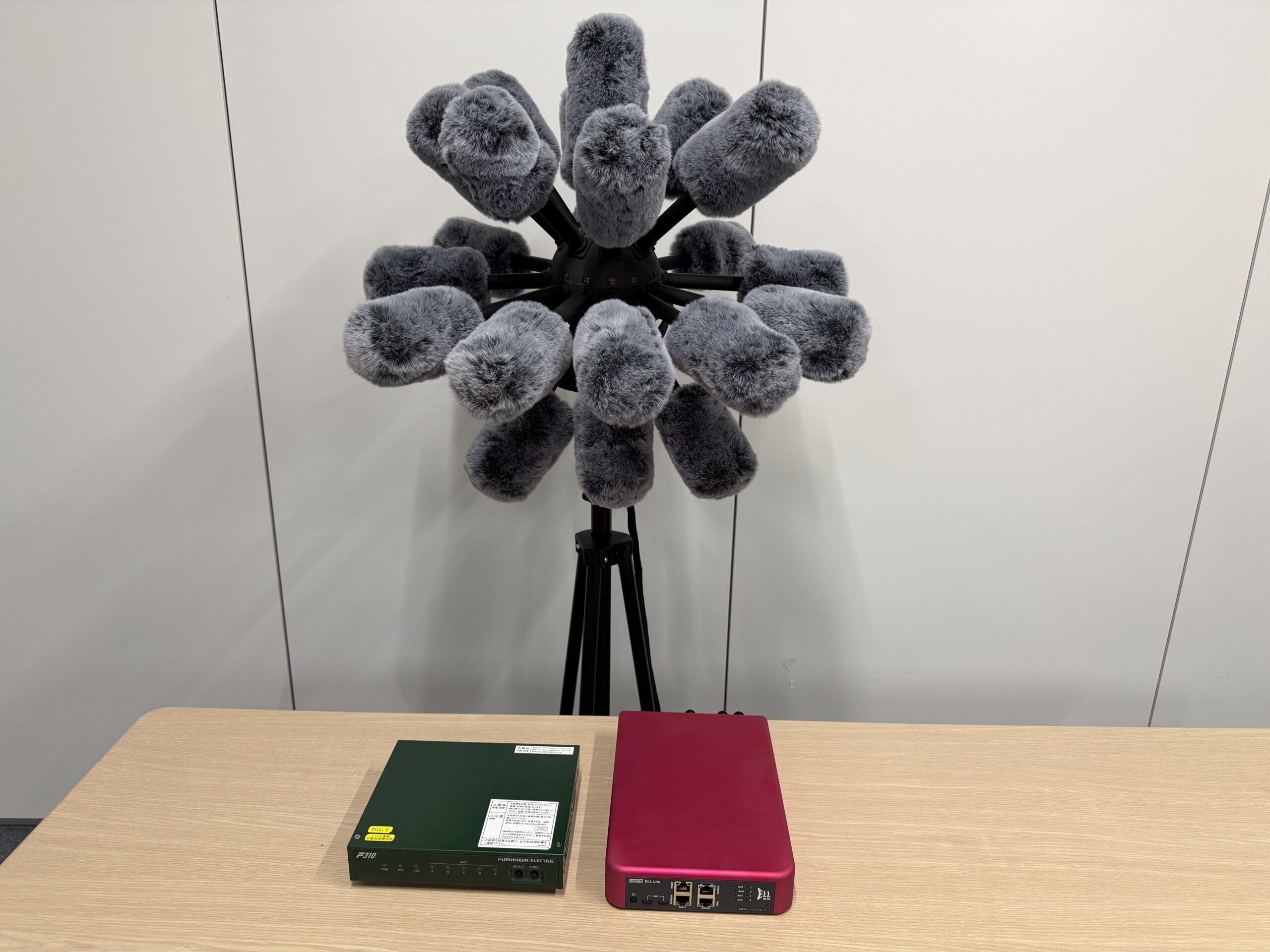

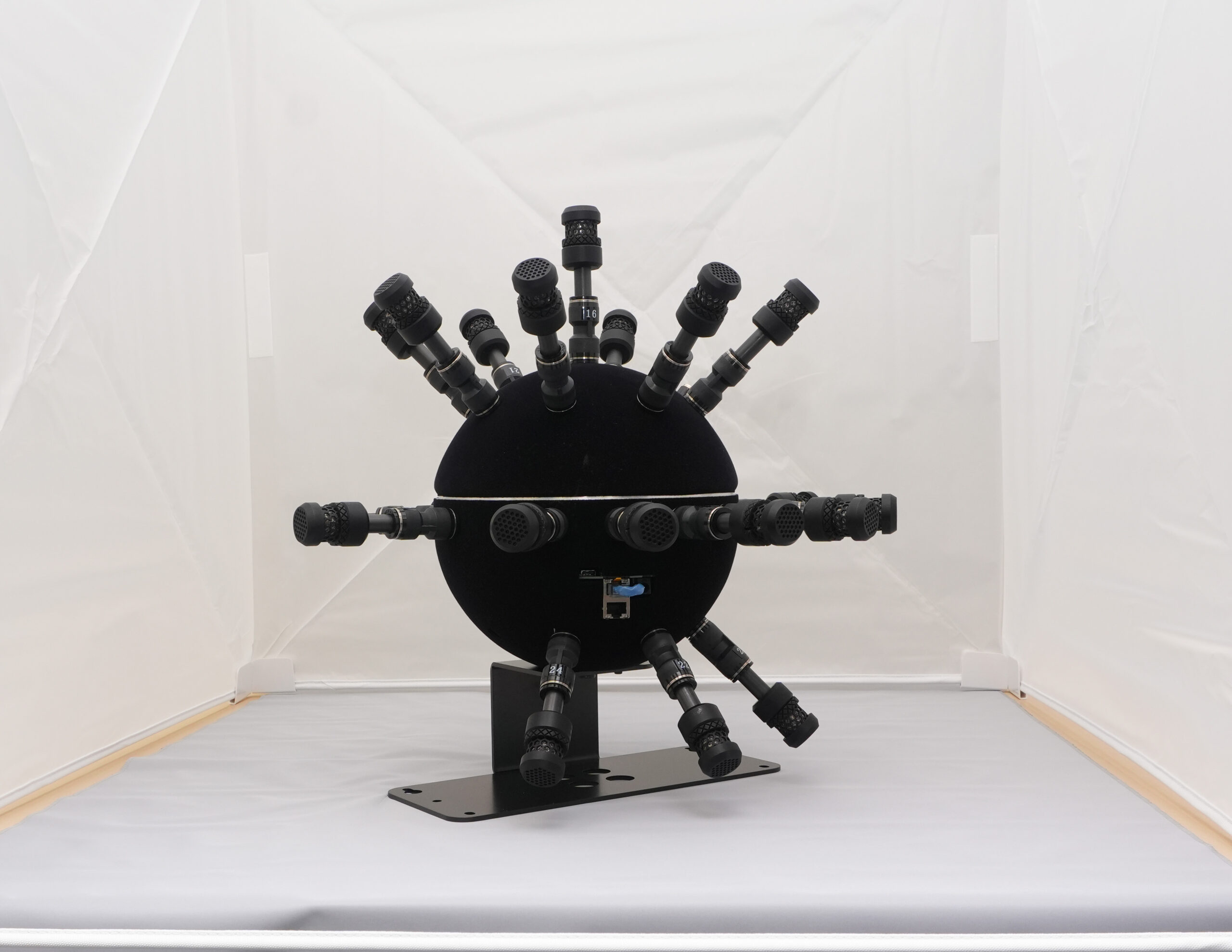

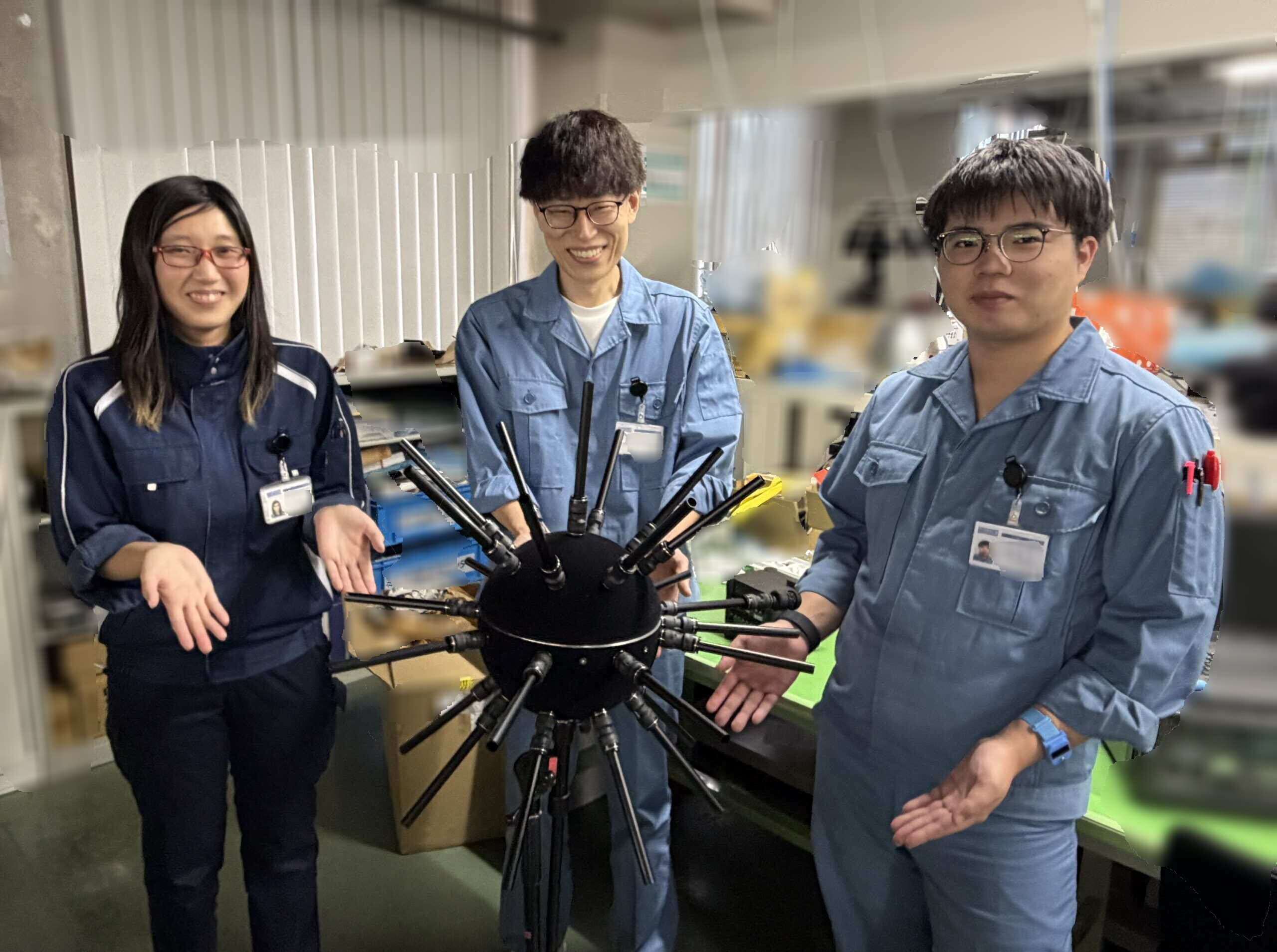

ELLマイクロフォン――ウニのような形状の22.2chマイク

今回のシステムのもう一つの主役が、ELLマイクロフォンです。その形状は、まるでウニのように球体から複数のマイクカプセルが突き出したユニークなもの。22.2chスピーカー配置と同じ方向に、単一指向性マイクロフォンが配置されています。

ELLマイクロフォンの特徴

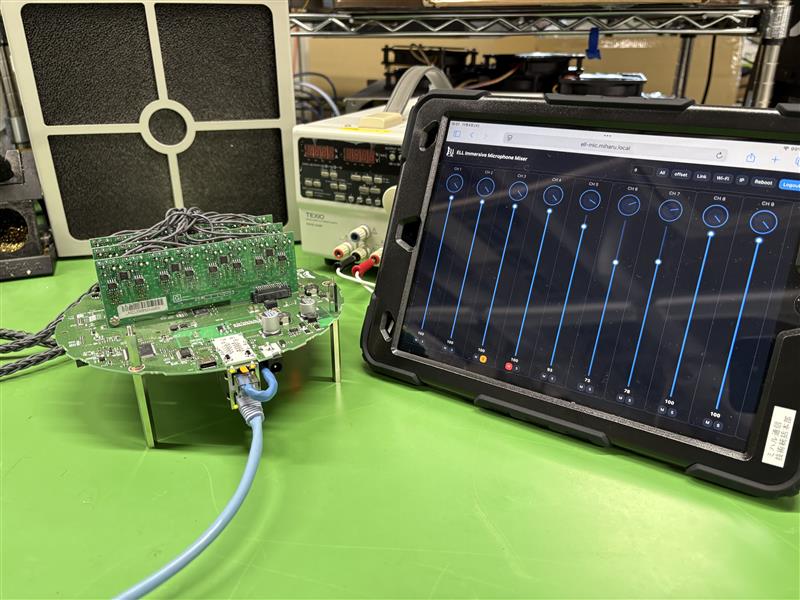

ELLマイクロフォンは、ミハル通信の若手エンジニアが中心となって開発している試作機です。その特徴は以下の通り:

– 17mmダイアフラムのマイクカプセルを採用し、優れた低域特性を実現

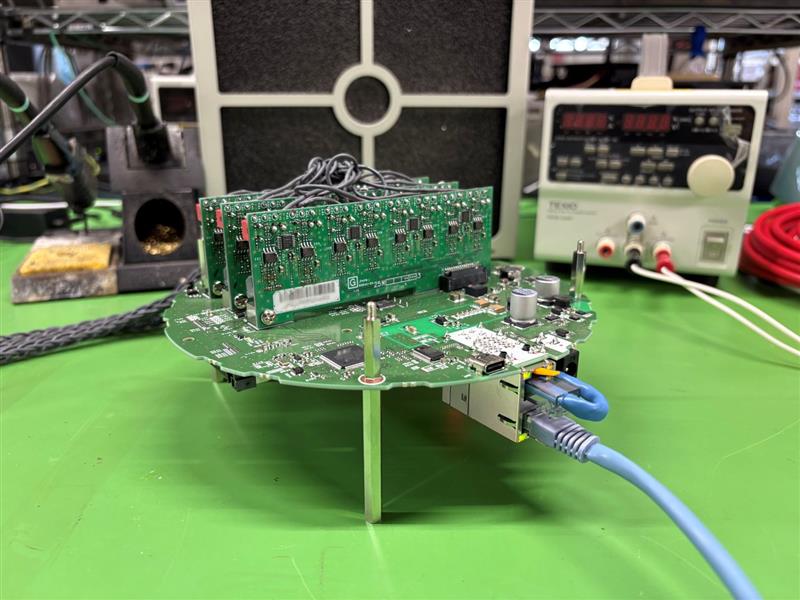

– マイクシステムの中心部に24チャンネルのマイクプリアンプと高性能ADコンバーター、Dante変換モジュールを内蔵

– PoE+(Power over Ethernet +)対応で、イーサネットケーブル1本で電源供給と音声伝送が可能

– 各チャンネルの音量調整をPC・スマホ・タブレット対応の Web GUIで可能(Wi-Fiまたは有線LAN接続)

– パイプの付け替えにより長さ調整が可能で、位相差を利用した空間表現の最適化ができる

特筆すべきは、このマイクには演算処理が一切入っていないということです。Ambisonicsなどの空間オーディオ技術では、複数のマイクで拾った音を演算処理によって立体音響に変換しますが、ELLマイクロフォンは22.2chのスピーカー配置と同じ方向にマイクを向けることで、収録した音をそのまま再現します。この「ストレート」なアプローチが、驚異的な分離感と定位感を生み出しているのです。

システム構成のシンプルさ

システム構成も極めてシンプルです。ELLマイクロフォンから出力されたDante信号を、そのままELL Liteに入力。ELL Liteが公衆ネットワーク経由で伝送し、受信側のELL LiteからDante出力をルーターへ。わずか3つの機器だけで、22.2chのイマーシブライブが実現できます。

従来のイマーシブオーディオ収録では、大量のマイクをステージ上に配置する必要がありましたが、ELLマイクロフォンなら1本で完結。しかも観客席から見ても比較的コンパクトで、視界を遮りません。

実際に体験して感じたこと――想像を超える臨場感

筆者がミハル通信のスタジオで体験した音の数々は、本当に衝撃的でした。

花火の迫力

河口湖の花火大会を収録した映像では、花火の打ち上げ音から破裂音、そして山々に反響する音まで、すべてが鮮明に再現されていました。花火の音は、映像の迫力を再現するのは比較的容易ですが、音の迫力、特にダイナミックレンジの広さを再現するのは非常に困難です。多くのシステムでは、大音量に対応するためコンプレッサーをかけざるを得ず、結果として迫力が失われてしまいます。

しかし、ELLマイクロフォンで収録された花火は、ノーコンプ、ノーEQ。マイクが拾った音をそのまま24bit/48kHzで伝送しています。重低音の迫力を維持したまま、空中で広がる繊細な音まで再現できるのは、17mmという大口径ダイアフラムと、優れたSPL(最大音圧レベル)特性を持つマイクカプセルの性能によるものです。

これまでNHKなどの放送局で見てきた花火中継と比較しても、明らかに優れた音質でした。部屋の音響環境も良いのかもしれませんが、その臨場感は圧倒的です。

オーケストラ、サンバ、フラメンコ――ジャンルを超えた臨場感

あるオーケストラの練習場で収録されたオーケストラの演奏も印象的でした。各楽器がどこで演奏されているのか、その位置感覚がハッキリとわかるのです。弦楽器、管楽器、打楽器――それぞれの音が空間の中でしっかりと分離され、まるでコンサートホールの客席に座っているかのような臨場感がありました。

興味深いのは、マイクが観客席の中、人に囲まれた位置に設置されていたにもかかわらず、音が「影」になることなくクリアに収録されていたことです。これは、マイクロフォンの指向性と配置の最適化によるものでしょう。

通常、22.2chのオーケストラを収録しようとすると、ステージ上に大量のマイクを配置する必要があり、観客席からは邪魔になってしまいます。しかしELLマイクロフォン1本で収録できれば、コンサートホールでの定期的な収録も現実的になります。

サンバのライブも圧巻でした。パーカッションの多彩な音色が、それぞれの位置から正確に聞こえてきます。サンバ特有のグルーヴ感と、複雑に絡み合うリズムが、22.2chの空間の中で立体的に展開されていく様は、まさに圧巻の一言でした。

そしてフラメンコのライブでは、ユニークな体験をしました。演者がELLマイクロフォンの周りをカスタネットを叩きながら回るシーンがあったのですが、映像ではマイクを含めた画面が前方に映っているのに、音は自分の周りをグルグルと回るように聞こえてくるのです。視覚と聴覚のズレが生み出す、なんとも不思議な感覚。これこそが、22.2chマイクロフォンがその場の音場をそのまま再現している証拠でもあります。映像の位置関係と音の位置関係が一致しないという「妙な状態」ではありますが、逆に言えば、それだけ正確に空間の音を捉えているということでもあるのです。

独特のミックス表現も可能

取締役 技術統括本部長の尾花毅さんは、22.2chならではのクリエイティブなミックスにも挑戦しています。通常のライブミックスでは、観客席から見た定位で音を配置しますが、「ドラムの椅子に座っているような定位」のミックスも制作中とのこと。

ドラムのキックを下に、スネアを手前に配置し、オーバーヘッドは上から鳴らす――通常のステレオではあり得ない3Dミックスです。こうした表現は、22.2chという立体音響空間があってこそ可能になるもの。Inter BEEでは、こうした実験的なミックスも披露される予定です。

若手エンジニアが開発を主導

ELLマイクロフォンの開発は、ミハル通信の若手エンジニアが中心となって進めています。新入社員も含めたチームが、マイクカプセルの選定から、マイクプリアンプの設計、Dante変換モジュールの統合、さらにはWeb GUIの開発まで、すべてを手がけています。

最新モデルでは、従来は外付けだったマイクプリアンプとADコンバーターを本体に統合することで、システムの小型化とユーザビリティの向上を実現。また、コンサートホールに常設されている天吊りマイクシステムに簡単に取り付けられるアダプターや、マイクスタンド用アダプター、スピーカースタンド用アダプターなども開発しています。

若手エンジニアたちの柔軟な発想と技術力が、この革新的なマイクシステムを生み出しているのです。

放送局やケーブルテレビ局での活用を見据えて

ミハル通信は、このシステムを放送局やケーブルテレビ局での活用も見据えています。例えば、地方の花火大会やお祭りをケーブルテレビ局まで伝送し、そこからイベント会場へ配信してリモートでライブ感を味わってもらう――そんな用途を想定しています。

ELLマイクロフォン1本で22.2chの音声を収録でき、それをELL Liteで伝送すれば、受信側では何もせずに7.1.4ch、5.1.4ch、あるいは5.1chなど、任意のフォーマットで再生できます。ミックス不要で、生素材をそのまま伝送できるのが大きな強みです。

現在、ELL Liteの導入先としては、NHKテクノロジーズによるデモンストレーション用途、トヨタの未来創生センターでのロボット研究用途などがあります。また、ラジオ局からも生中継の伝送用として強い関心が寄せられているとのこと。ISDNが終了した後の代替手段として、Dante対応で多チャンネル伝送が可能なELL Liteは理想的な選択肢となりそうです。

“誰でも使えるイマーシブオーディオ”を目指して──ミハル通信・尾花毅さんに聞く

――ELLマイクロフォンの開発経緯を教えてください。

尾花:イマーシブオーディオを誰でも簡単に収録・伝送できるシステムを作りたいというのが出発点でした。従来のAmbisonicsなどの方式は演算処理が入るため、どうしても音の分離感や定位感が甘くなります。そこで、22.2chのスピーカー配置と同じ方向にマイクを向けることで、演算なしでそのまま再現できるマイクを開発しました。

――若手エンジニアが中心となって開発されているそうですね。

尾花:はい、新入社員を含む若手チームが主導しています。彼らの柔軟な発想が、 Web GUIの開発やPoE+対応、各種アダプターの開発など、ユーザビリティの高いシステムづくりにつながっています。旭化成のADDAを使った高品質なマイクプリアンプも、彼らが設計したものです。

――今回のInter BEEでの見どころは?

尾花:渋谷から幕張へのリアルタイム伝送で、まさに『その場にいる』かのような臨場感を体験していただけます。特に、ドラムの椅子に座っているような定位のミックスなど、22.2chならではの表現も用意しています。花火の映像も、あのダイナミックレンジの広さと迫力をぜひ会場で体感してください。

――製品化の予定は?

尾花:ELLマイクロフォンは試作段階ですが、欲しいという声を多くいただいています。コンサートホールの天吊りマイクとして全国のホールに導入してもらうのが私の野望です。来年度中には製品化したいと考えています。価格はまだ決まっていませんが、24チャンネル分のマイクプリ、ADコンバーター、Danteモジュールが統合されたシステムとして、業務用途としては適正な価格を目指します。

――最後に、Inter BEE来場者へメッセージをお願いします。

尾花:これまでのイマーシブオーディオとは一線を画す、本当の意味での『臨場感』を体験していただけます。音楽だけでなく、花火やライブなど様々なコンテンツを用意していますので、ぜひミハル通信のブースにお立ち寄りください。そして、この技術をどのように活用できるか、一緒に考えていけたら嬉しいです。

筆者が実際に体験したELLマイクロフォンとELL Liteのシステムは、イマーシブオーディオの未来を感じさせるものでした。Inter BEE 2025では、その驚異的な臨場感を誰でも体験できます。11月19日~21日は、ぜひ幕張メッセのミハル通信ブースへ足を運んでみてください(ミハル通信ブース ホール3 No.3216)。

【関連情報】

ELL Lite製品情報

[AV Watch記事1]これが近未来のライブ配信!? 即時伝送&遠隔Atmosミックスの最先端実験に潜入!

[AV Watch記事2]東京-大阪間セッションも夢じゃない!? 約30msec以下の極超低遅延伝送が凄い

Inter BEE 2025サイト

コメント