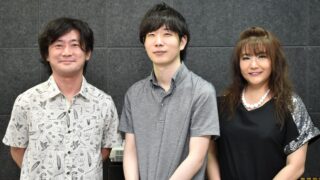

前回「バークリー音大&プロミュージシャン仕込みのDTM作曲スクール、JGB音楽院とは?」という記事で、従来のDTMスクールとは異なるJBG音楽院のコンセプトについて紹介しましたが、今回は実際にJBG音楽院ではどのような内容を学ぶのか、具体的な授業内容をJBG音楽院の学院長の川﨑俊介さん、音楽理論担当先生のSashaさん、DTM担当先生の野口亮さんに伺ってきました。

「DTMは何年かやっているけど、なんとなくの感覚で作っていて限界を感じる」「音楽理論を学んだことがないから体系的に理解したい」といった悩みを抱える人にとって、確実に成長できる体制を整えているJBG音楽院。特に今回は、実際の授業で使用しているYOASOBIの「ハルカ」を題材とした楽曲分析や、Logic ProのSTEM Splitter機能を使った現代的な分析手法、さらには「音楽家としての基礎体力」を身につけるための独自のトレーニング方法まで、具体的な教育内容を詳しく聞くことができました。実際に授業で教えていることをピックアップして伺ったので、紹介していきましょう。

構造的理解から始まるアプローチ

--改めてですが、JBG音楽院はどんなところなのか教えてください。

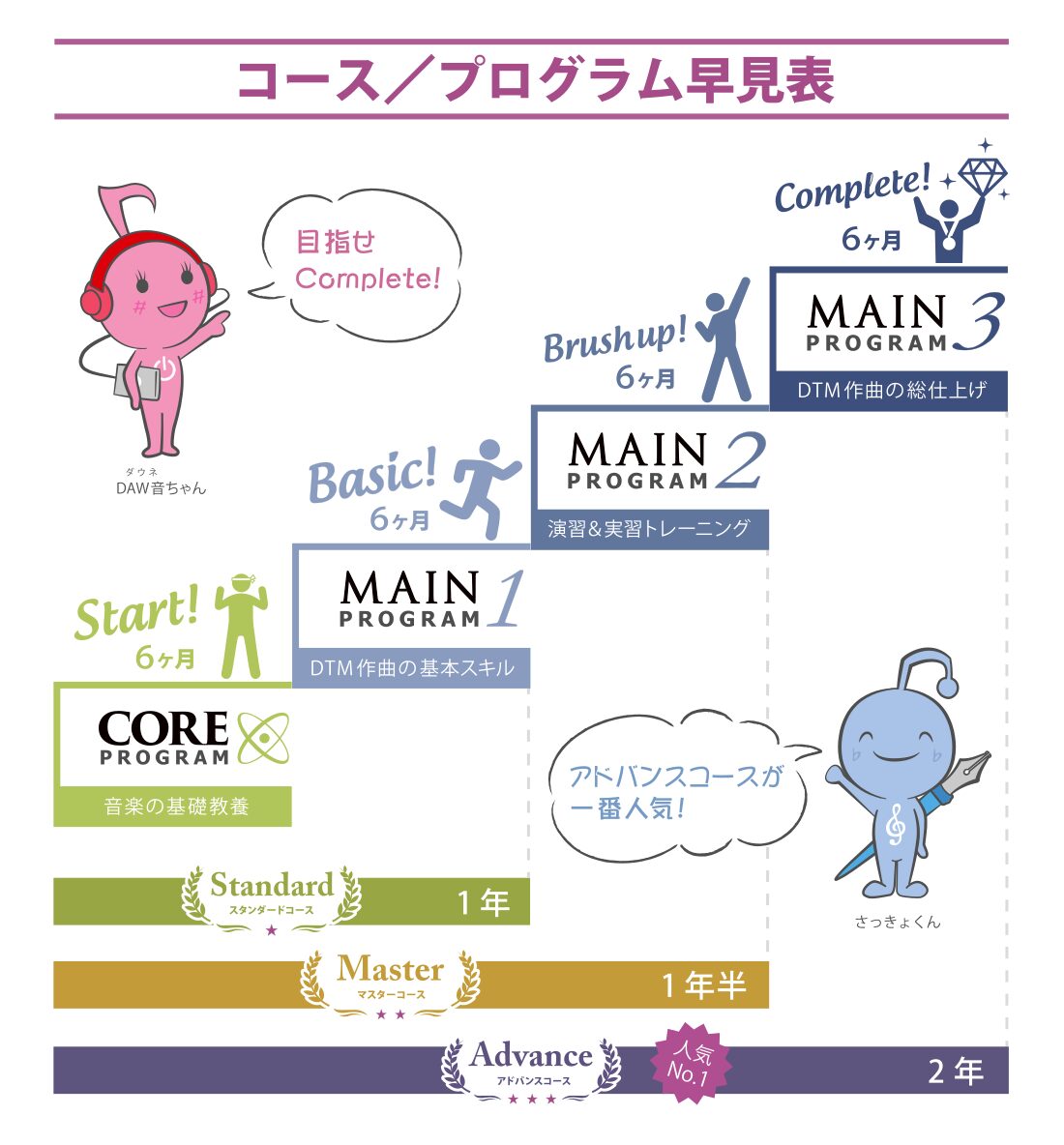

川﨑:JBG音楽院は、バークリー音楽大学の音楽理論をベースに、本格的な作曲力を身につけることを目的とした音楽学校です。一般的なDTMスクールが「とりあえず作ってみて、それにフィードバックをもらう」という形が多いのに対し、我々は「なぜその楽曲が良いのか」「どういう仕組みで成り立っているのか」を理論的に理解してから制作に入ることを重視しています。

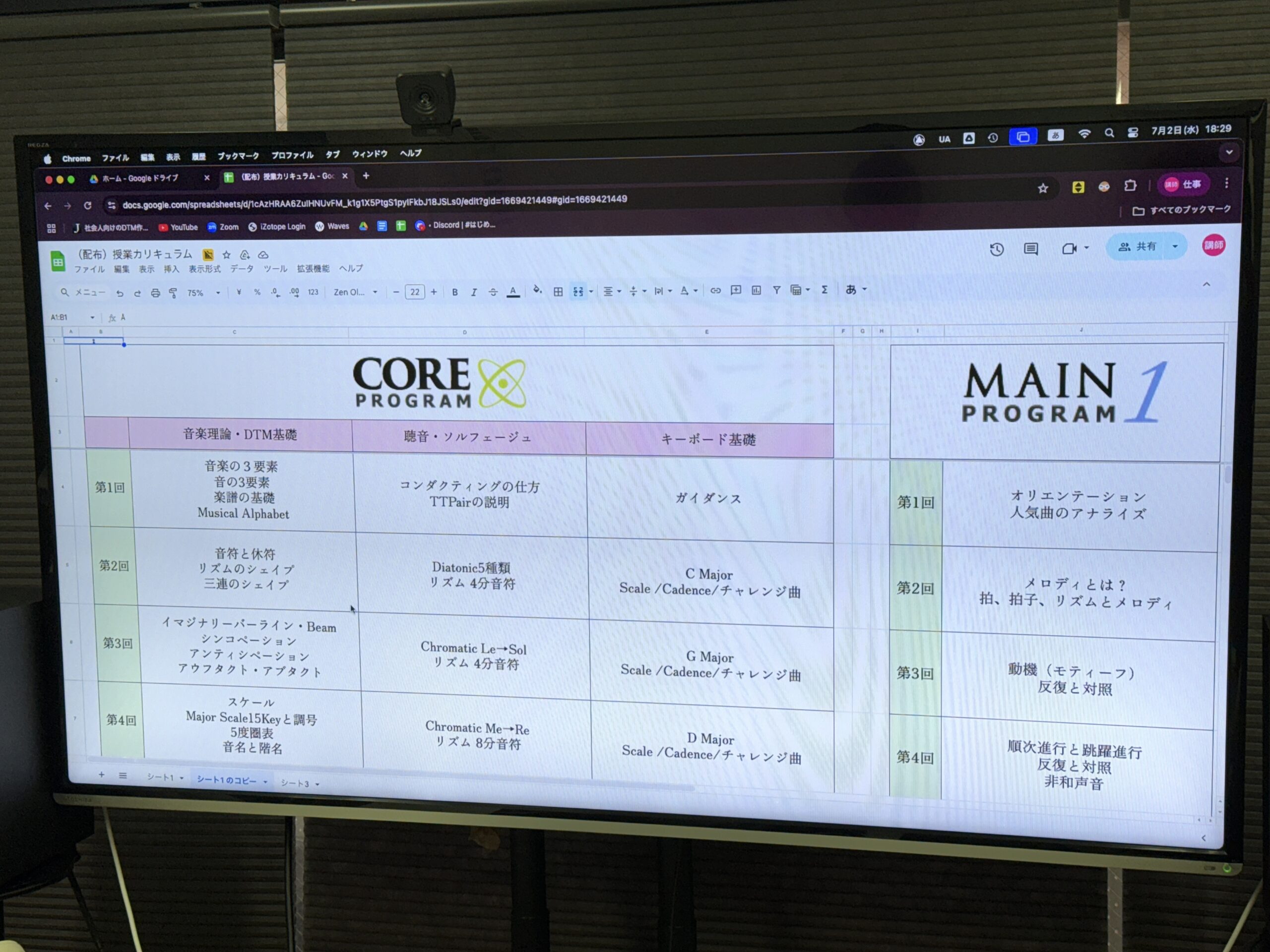

つまり、作曲家の思考プロセスを逆算して学ぶアプローチですね。具体的には、楽曲の構造的理解のための音楽理論の習得、実際のヒット曲を使った楽曲分析、そして音楽家としての基礎体力となるソルフェージュやキーボード演奏など、包括的に学んでいただきます。

--たとえば授業では、どのようなことを行っているのでしょうか?

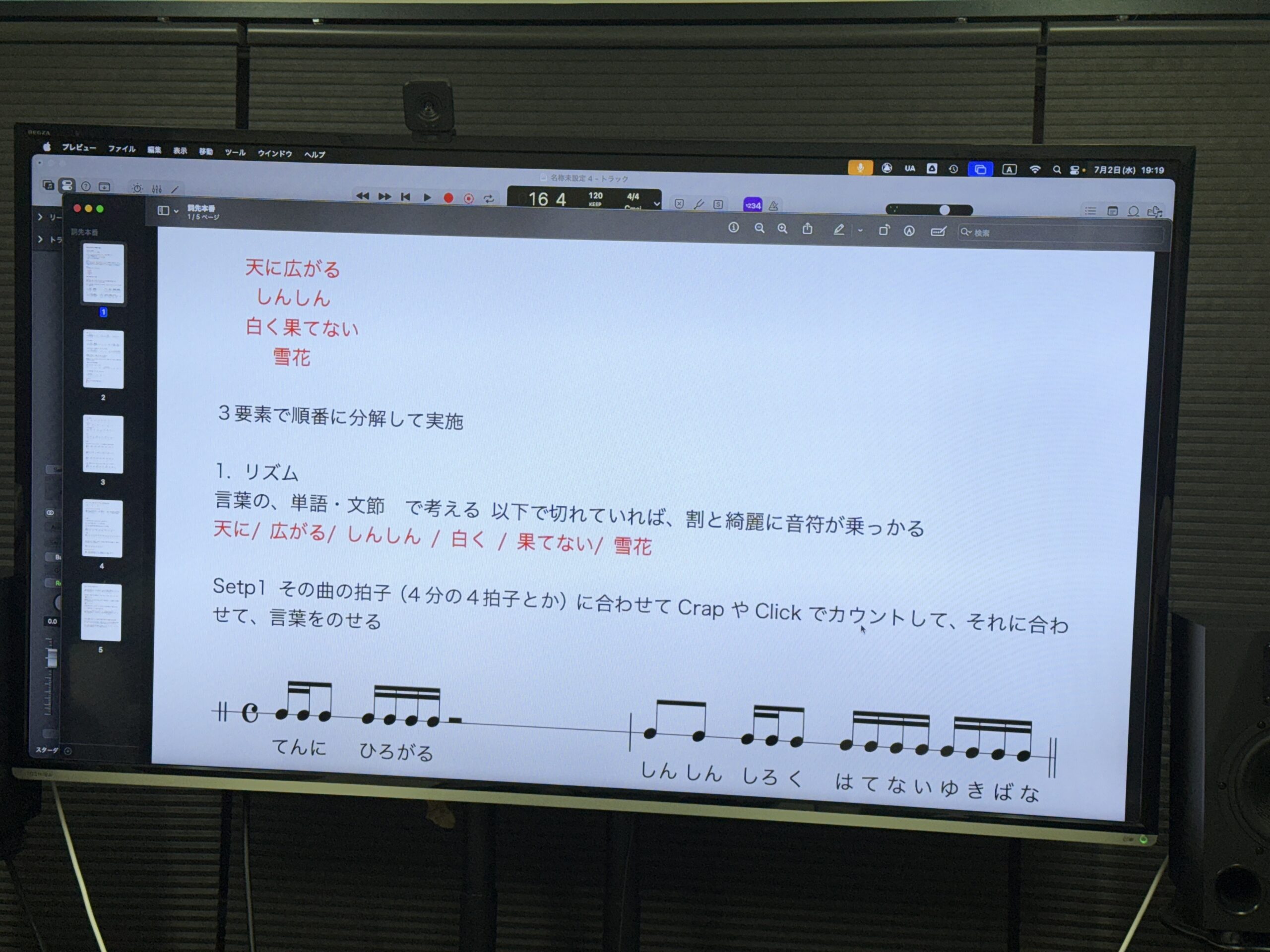

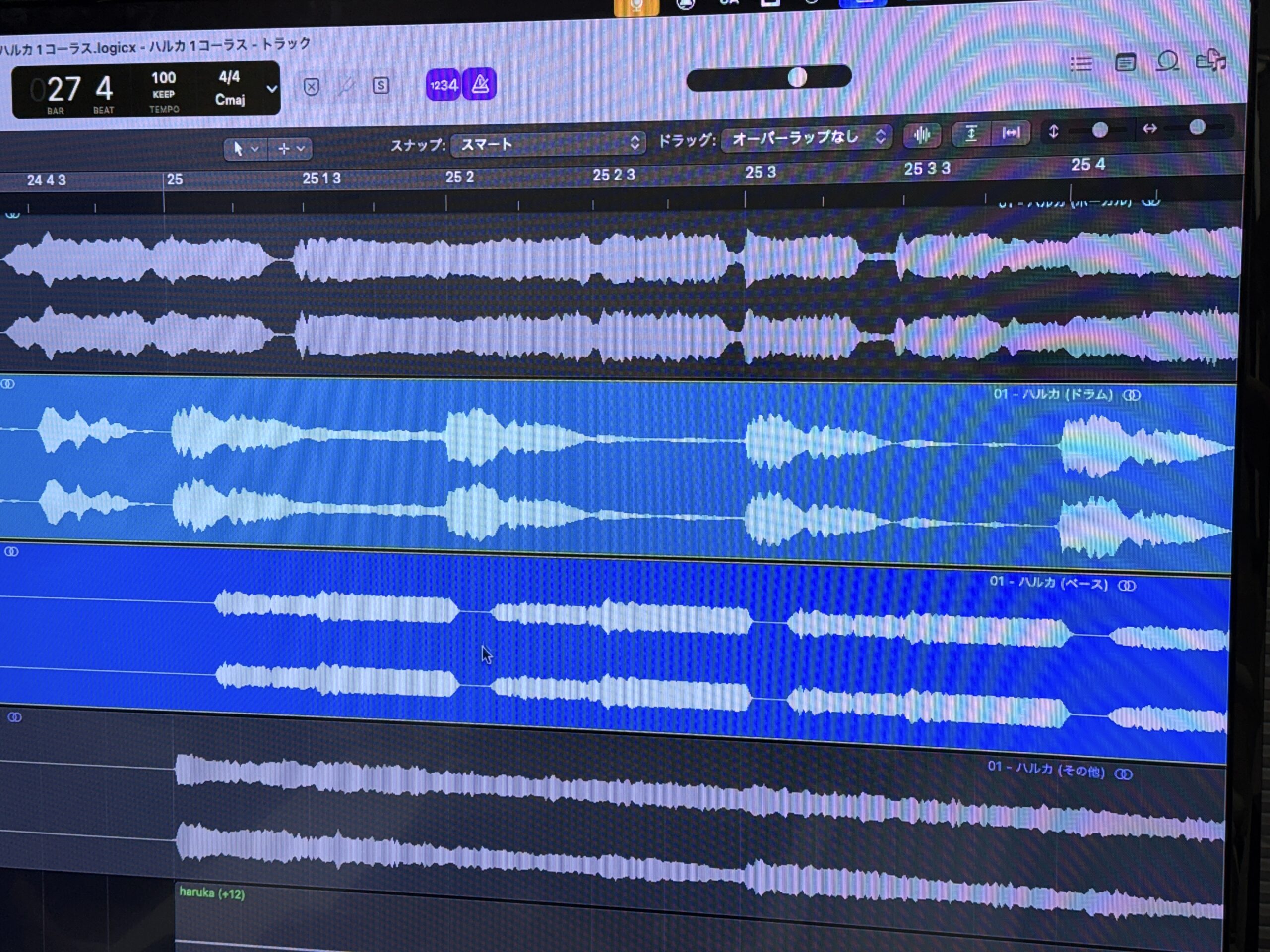

Sasha:YOASOBIの「ハルカ」という楽曲を使って、コード分析とメロディ分析の両方を行っています。音楽理論を起点にした楽曲の分析と、DAWで実際に楽曲を表示してどのような構成で作られているかを解析していく、これがJBGらしいアプローチですね。

まず全体的な調性感の捉え方や楽曲構造について説明します。「ハルカ」は転調が面白い楽曲なので、コード進行の調性変化について詳しく解説し、その理解に欠かせないダイアトニックコードの概念も扱います。そして度数を使った分析手法を実際に体験していただきます。最初は「こんな難しいことができるようになるの?」と思われるかもしれませんが、「最終的にはこのレベルの分析ができるようになるよ」ということをお見せしながら、段階的に説明しています。

--コード分析とメロディ分析の両方を学べるのですね。

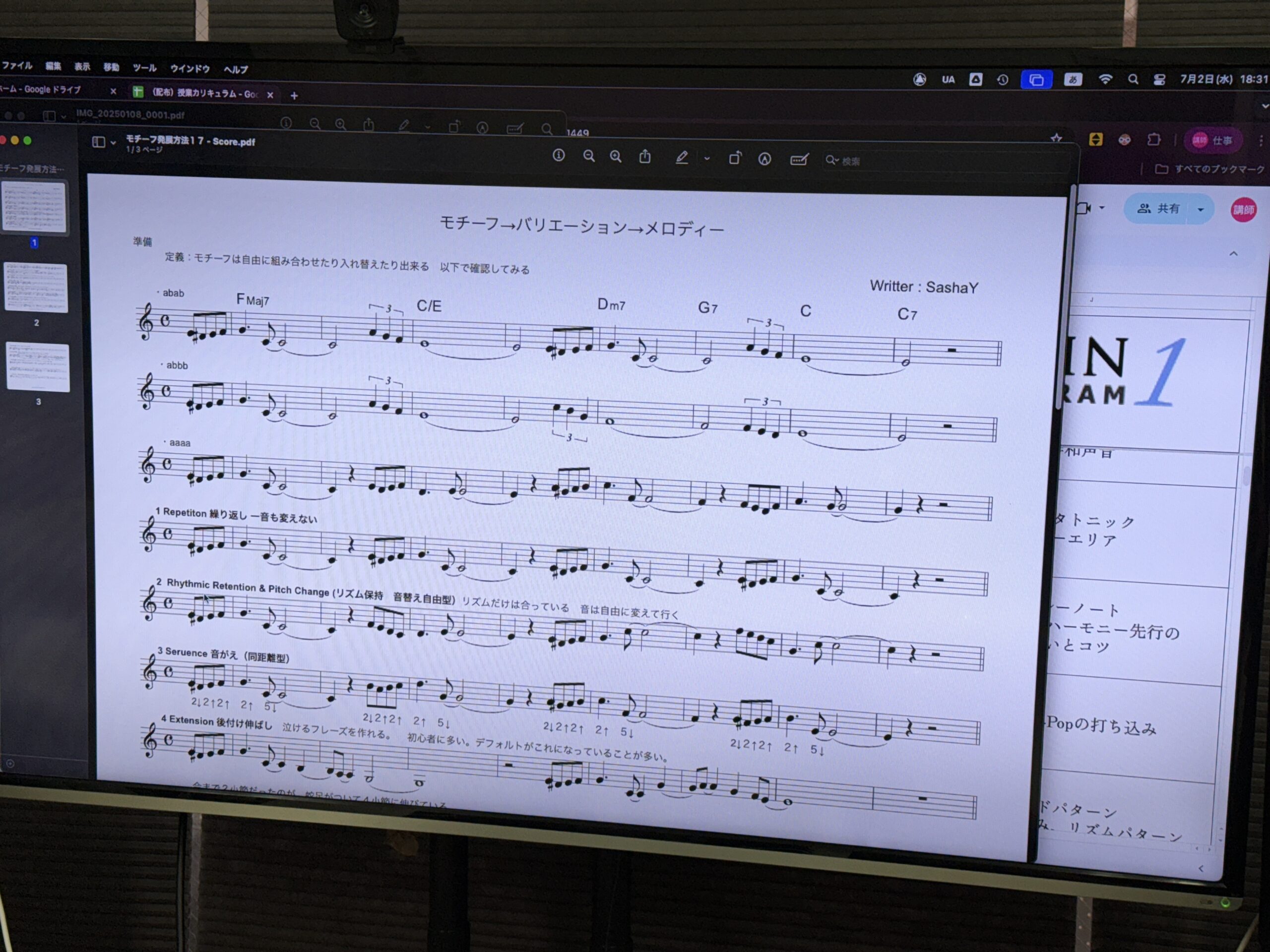

Sasha:メロディ分析を扱っている学校は、YouTubeでもあまり見かけませんし、実際に教えている学校も珍しいのですが、我々はメロディを重視していて、メロディ分析にもしっかり取り組んでいます。メロディの分析はシェイプとモチーフがベースになります。

どのようなモチーフで楽曲が構成されているか、シェイプやリズムパターンがどう使われているかを分析します。重要なのは、このシェイプが聴き手にどのような印象を与えるかです。たとえば「こういう感情を表現したいときは、このような音形を使うんですよ」といった、作曲に直結する実用的な知識まで授業で扱っています。

作曲家としての「基礎体力」を徹底的に鍛える

--音楽理論以外にも、基礎的なスキルを重視されているそうですね。

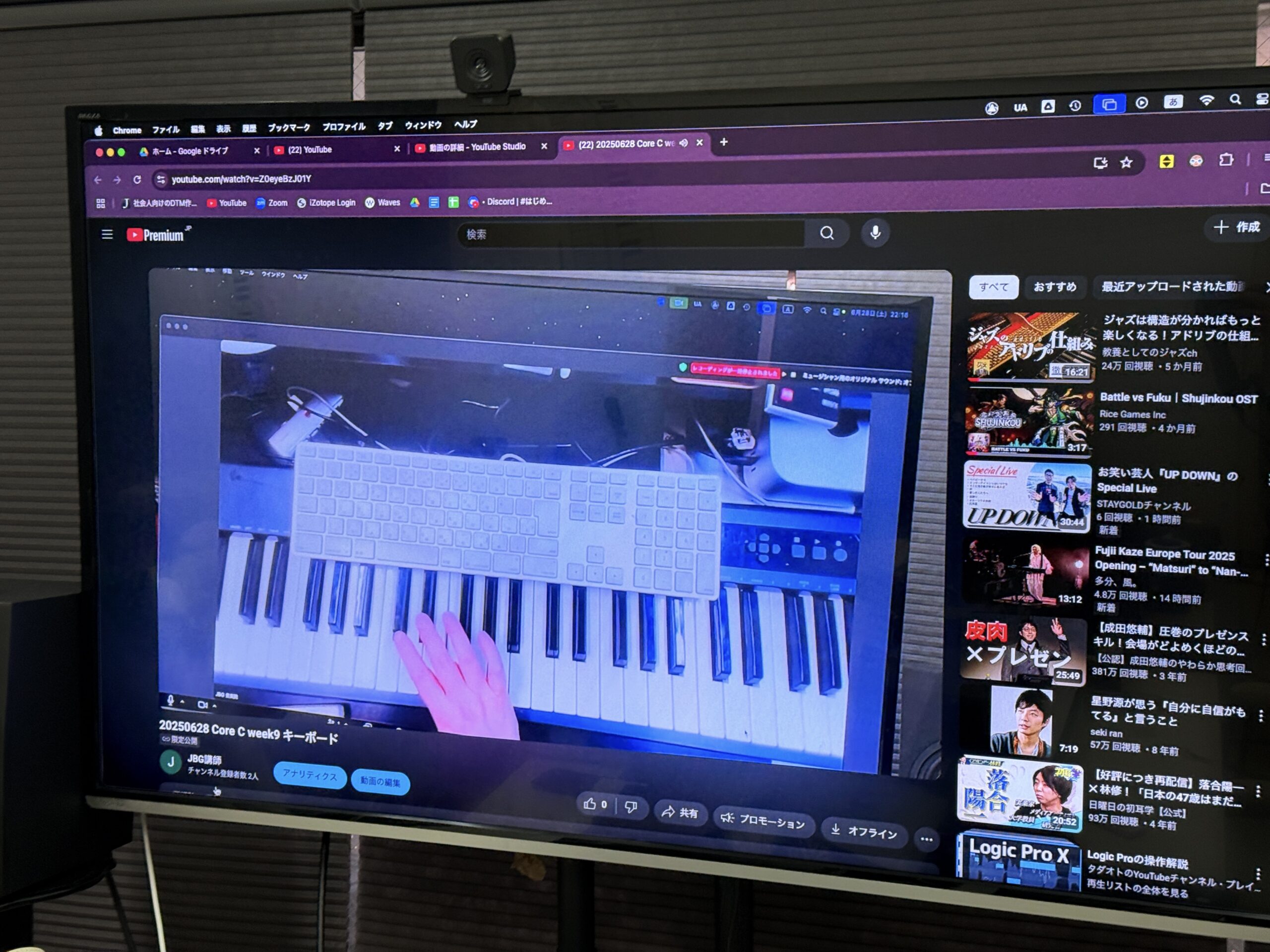

川﨑:音楽理論と曲の構造の理解に加えて、聴音やリズム感のトレーニング、キーボードが弾けるようになることも、我々は作曲する上での基礎体力という位置づけをしています。理論で知るということと、体得するということは別なのです。音感、リズム感を身につけたり、キーボードが最低限弾けることは作曲においてすごく大事な基礎体力ですね。

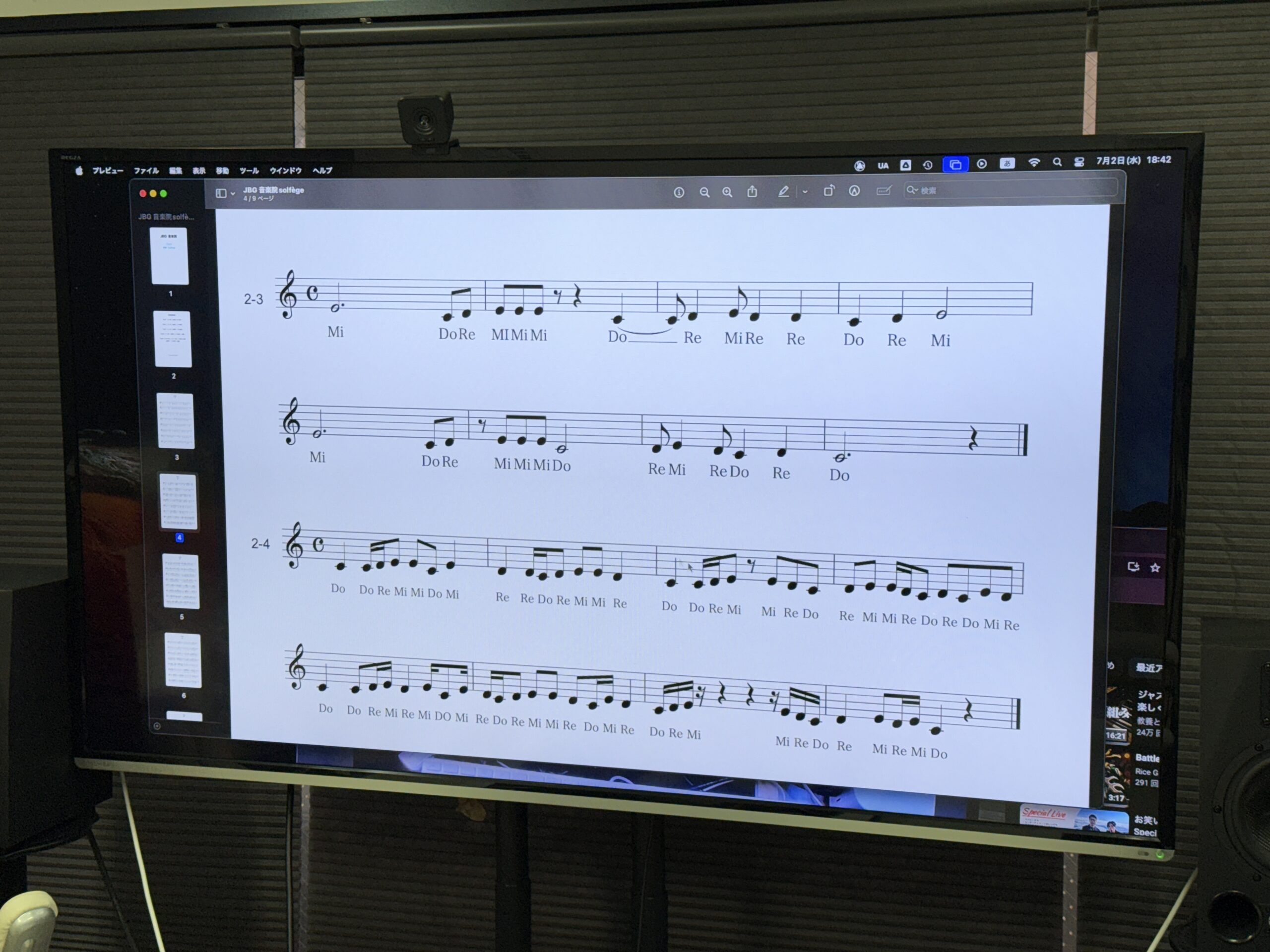

Sasha:たとえば、キーボードの授業では15キーすべてのダイアトニックスケールについて学習します。全調のスケールと主要3和音である1度、4度、5度のコードを実際に演奏できるようになることを目標としています。作曲では1度、4度、5度のコードが頻繁に使われるため、この基礎をしっかり身につけてから上のクラスに進んでいただきます。

Sasha:ソルフェージュについては、自分でビートを取りながら、歌う練習をします。最初は簡単な内容から始めて、1音や1と2と3、ドレミといった基礎からスタートします。18回のレッスンを重ねると、付点音符なども含めてすべてのシェイプパターンやリズムパターンを網羅できるよう教材を構成しています。

作曲家である以上、ミュージシャンでなければいけません。音楽の感覚を身につけていないと、いずれ限界に突き当たってしまいます。大人になってから音楽を始める方は、最初は音楽が自分の外側にある状態からスタートするため、しっかりと自分の内側に音楽がある状態を作ることが重要だと考えています。

AIを活用した最新のDTM指導法

--DTMの授業では、どのような内容を教えているのでしょうか?

野口:Sashaさんが「ハルカ」という曲を使ったので、同じ曲を使って授業を進めることを基本にしています。Logic Proもバージョンアップして、AIの発達によっていろんなことができるようになりました。

その中でもSTEM Splitterという機能があるんです。これは普通の2ミックスを読み込むと、AI技術により楽曲をドラム、ベース、ボーカル、それ以外に分割してくれる機能です。2ミックスだけでは気づかない部分の構造まで見えてくるので、これを活用した授業なども行っています。

--たしかにステム分離することで、各パートが分かりやすくなりますね。

野口:別の曲になってしまうのですが、たとえばKing GnuのStardomという楽曲では、ドラムとベースだけで聴いてみると、キックの位置だけベースが消えているんです。これはドラムのキックが浮かび上がるように、ベースをその位置で意図的にカットしているからです。こういう発見は、2ミックスでは気づきにくく、ステム分解しないとわからないポイントですね。

こうした楽曲で使われているテクニックを、自分たちでも使えるように授業では教えています。この場合でいうとサイドチェインを使っていて、キックが鳴ったときだけベースの音量が小さくなるというテクニックを用いています。またサイドチェインは、たとえば打ち込んだシンセサイザをうねらせたりすることもできたりと、いろいろ応用できるので、そういったことも伝えています。

--授業で扱うのはLogic Proだと思いますが、ほかのDAWを使っていても大丈夫なのでしょうか?

野口:授業内ではLogic Proを使います。ただし、どのDAWでもできることを基本としているので、「ここではこういうことができる」ということを説明して、生徒さんが普段使っているDAWでも応用できるようにしています。

制作課題で別のDAWを使って持ってくる人もいるので、そういう時にはコラボレーションの練習をしようということで、僕と一緒に制作する際にデータのやり取りを練習してもらったりと、実践的に進めています。

挫折を防ぐ徹底したサポート体制

--音楽理論から実際にDAWを使った作曲まで学べるとのことですが、特に音楽理論は難しそうというイメージがありますが、ついていけない人も多そうですよね…。

川﨑:基本的には授業で学んだ内容を宿題として出し、その場では板書をしていただいて理解していただきます。分からない人がいればその場で解決するのですが、それに加えて1週間ずっとアーカイブ動画を見ることができるので、お家でも復習できる環境を整えています。

授業自体の録画が残っているのはもちろん、音楽理論パートの動画教材もあります。それらを元に理解度をチェックするための宿題やチェックリストも用意しています。また最近始めたのが、我々の音楽理論のカリキュラムや先生たちの知見をすべて詰め込んだAIの開発です。どうしても分からないことがあるときに、そのAIに質問すれば適切な答えが返ってくるようになっています。

Sasha:音大の2年間分の内容を半年に凝縮しているため、1回ずつの項目を明確にして、必要な宿題を段階的に設定しています。10年間の指導経験から、初心者でも確実に習得できるカリキュラムに仕上げました。

--そこまでのサポートがあれば、しっかり通いさえすれば授業の内容は理解していくことはできそうですね。ただ、それこそ仕事が忙しくて通えなくなった場合はどうなるのでしょうか?

川﨑:社会人の方は、一時的に忙しくなったりすることも多いですよね。そうなったら次回のクールまで休学していただいて、忙しさが落ち着いたらまた改めて参加する、といった形で柔軟に対応しています。10人中2人ぐらいは休学制度を利用されますが、それこそ2年後に復帰される方もいらっしゃいます。我々は長期間でもお待ちするので、特にハードルに感じていただく必要はないと思います。

--それは安心ですね。やはり通っている方は社会人の方が多いですか?

川﨑:受講生は社会人の方が多いですね。年代や目標はさまざまで、20、30、40代の方はプロになりたい、音楽で食べていけるようになりたいという方が多いです。一方、50代、60代の方は音楽で生計を立てるというよりも、一生の本気の趣味として極めたいという方が中心ですね。

バックグラウンドも幅広くて、受講生の6割ぐらいは音楽理論を学んだことがない初心者の方です。残りの3割ぐらいはDTMやDAWは触ってきたものの、音楽理論が分からずに体系化できずにいる方ですね。見よう見まねで感覚的にやってきたけれど、どこか限界を感じている。志は高いので、より本格的に学びたいという思いで来られる方が多いです。

ただ、本格的なカリキュラムを用意しているため、それに見合った価格設定になっています。軽い気持ちで試してみたいという方よりも、真剣に取り組みたい方に向けたスクールという位置づけになっています。

--それこそ実際に学んでみたいと思った場合はどうすればよいでしょうか?

川﨑:ちょうど2025年10月期の新入生募集が始まっているところです。無料体験レッスンやオリエンテーションも開催していますので、今回お話ししたような内容に興味を持たれた方は、ぜひ一度体験していただければと思います。

--ありがとうございました。

コメント