オーディオインターフェイスといえば、USB接続が常識の現在。中にはThunderbolt接続があったり、古いものにはFireWire接続やPCIバス接続なんてものもあるわけですが、それらとはまったく異なるLAN接続のオーディオインターフェイスがあるって、ご存じですか?しかも、超低レイテンシーで、ものすごくフレキシブルな拡張性を持っているというのです。

プラグインで有名なWavesと、業務用のデジタルコンソールで有名なDiGiCoが組んで開発したDiGiGridというのがそれ。2年前から業務用製品は出ていたのですが、先日、DTM用途でも使える手頃な製品群、DiGiGrid Desktopシリーズなるものが発売され、今ちょっとした話題になっているんです。従来のオーディオインターフェイスの常識を覆す、なかなか斬新な製品なので、これがどんなものなのか紹介したいと思います。

LANで接続するオーディオインターフェイス、DiGiGridを試してみた

DTMステーションPlus!の番組として8月16日にニコニコ生放送/AbemaTV FRESH!で行った放送で、DiGiGridを特集しているので、ご覧になった方もいらっしゃると思います。

シンガーソングライターのはるのまいさんをゲストにお迎えしての番組でしたが、この日の放送内容は、YouTubeでもアーカイブされているので、ご覧いただくと、そのときの雰囲気も分かると思います。実は私自身もDiGiGrid Desktopシリーズに触れたのはその日が初めてでした。

ほとんど予備知識なしでの番組、ブッツケ本番だったので、驚きの連続でしたが、その後、改めて製品を借りることができたので、自宅のDTM環境でいろいろと試してみました。

はるのまいさんのボーカル、ギターのレコーディングにDiGiGridのシステムを初めて使ってみた

このDiGiGridというのは、前述の通りUSBやThunderboltで接続するのではなく、LANで接続するオーディオインターフェイスとなっています。そのLANの端子は、特別なハードを使うのではなく、PCに標準搭載されているLANの端子でOK。MacでもWindowsでも使えるのですが、条件としてGigabit Etherの端子であること、となっています。

DTMステーションPlus!の番組ではMacに、DiGiGridのシステムを接続して使った

上記のDTMステーションPlus!の番組ではMacを使ったので、ここではWindowsを使って試してみました。あらかじめドライバをインストールしておく必要がありますが、準備はたったそれだけ。あとは、LANケーブルでPCとDiGiGridを接続すれば、もうそれだけでオーディオインターフェイスとして機能するんですね。この際、既存のインターネット回線と混在させることはできないので、LAN端子はDiGiGrid専用として使うことが前提となるのが注意点です。もし、DiGiGridに接続しながらインターネットも使いたいのであれば、Wi-Fiを使うとか、別にLANアダプタを用意するといったことが必要になります。

さて、そのDiGiGrid Desktopシリーズ。シリーズといっているだけに、複数のモデルがあるのですが、現在あるのは以下の4種類です。

DiGiGrid[D]……Desktop Interface

DiGiGrid[M]……The Musicain’s Recording Interface

DiGiGrid[Q]……Headphone Amplifier

DiGiGrid[S]……Power over Ethernet for Audio Networks

この英語表記からもなんとなく分かると思いますが、簡単に紹介すると[D]が4in/6outのオーディオインターフェイス、[M]はギター用・マイク用の独立した2系統の入力とヘッドホン出力を持ったオーディオインターフェイス、[Q]はいわゆるQボックスであり、ヘッドホン出力のみを目的としたDAC、そして[S]は電源供給機能を装備したスイッチングHUBとなっています。

4in/6outのオーディオインターフェイスであるDiGiGrid[D]

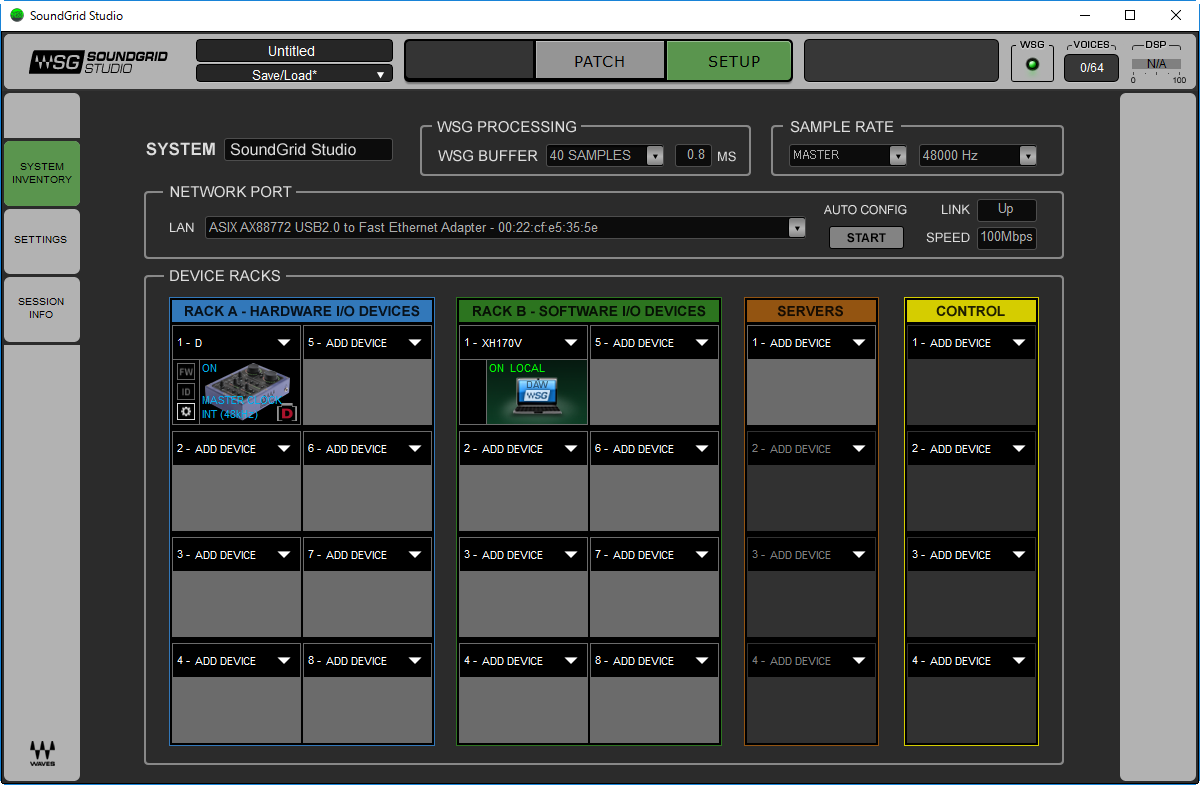

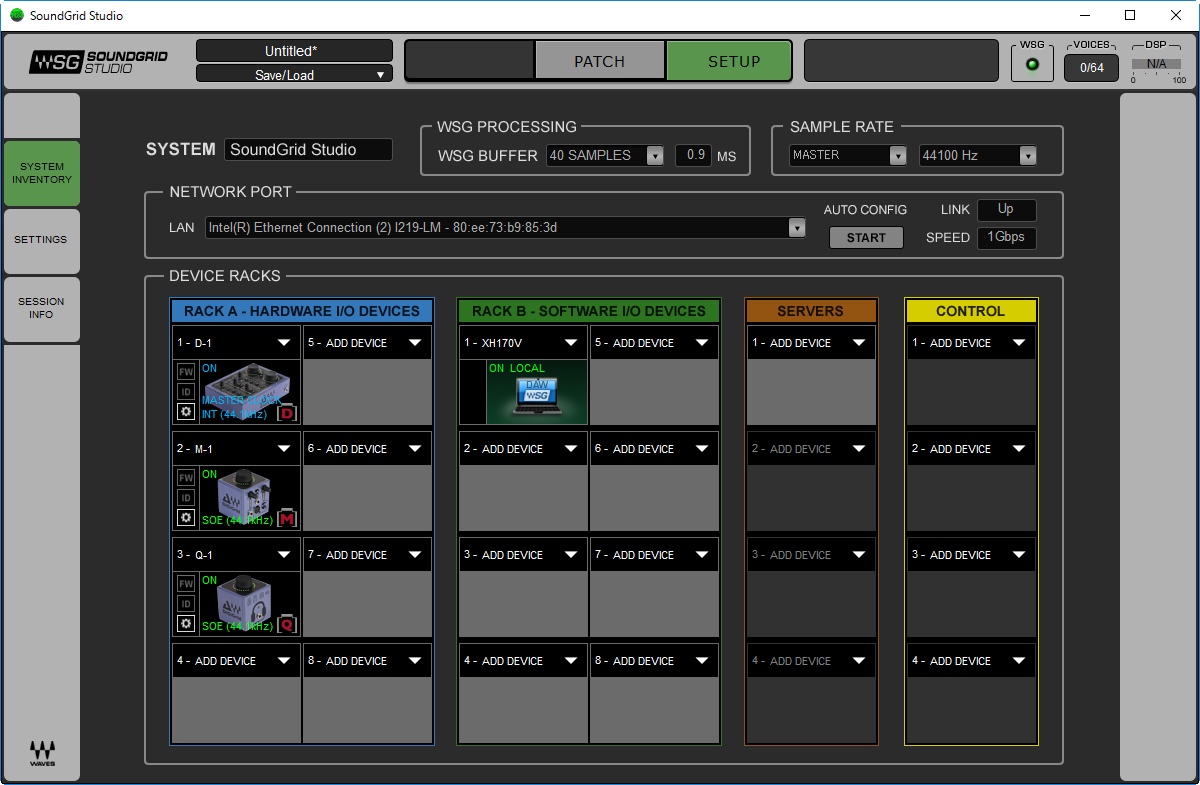

ここではまず最初にDiGiGrid[D]にACアダプタを接続して電源を入れるとともに、LANケーブルでPCと接続。続いてPCを起動すると、SoundGrid Studioというソフトが自動起動するとともにデバイスのスキャンニングが行われます。そして、しばらくすると、左側の青いところに、[D]が認識されているとともに、中央の緑のところにはPCが認識されています。

SoundGrid Studioに接続したDiGiGrid[D]が認識された

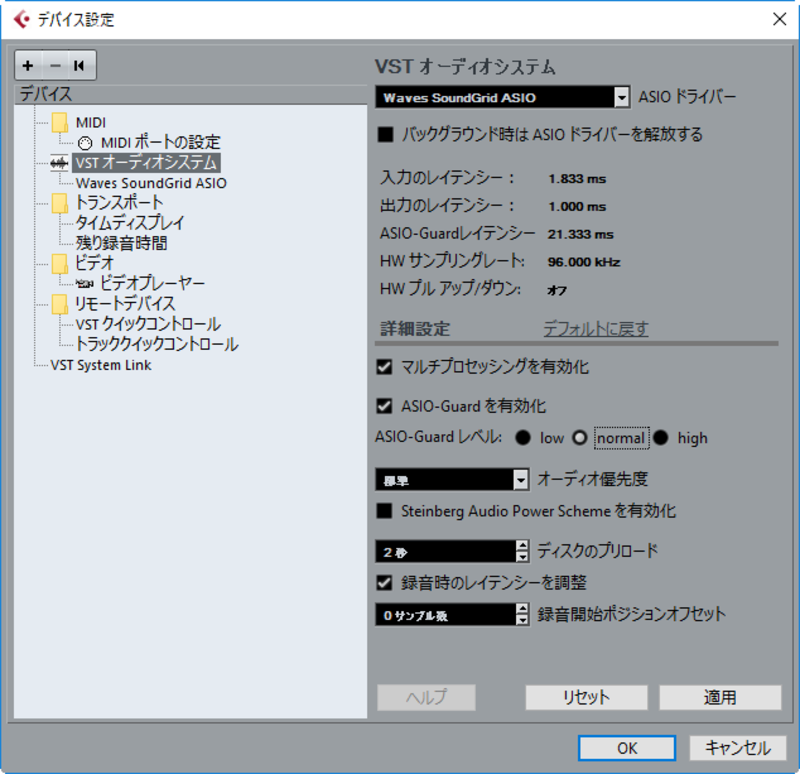

もうこれで、PCからは、DiGiGrid[D]がオーディオインターフェイスとして見えているんですね。もちろん、LAN接続しているだけなので、PC起動後にDiGiGrid[D]と接続しても、LANケーブルを抜き出ししても(DAW利用中は厳禁ですが)大丈夫ですよ。試しにCubaseを起動してみると、確かにASIOドライバとして認識されているのが分かります。

DiGiGrid[D]のリアパネルには左からTRSフォンでの出力が4つ、ギター/ライン入力が2つ、マイク入力が2つある

前述の通り[D]は4in/6outのオーディオインターフェイスなのですが、マイク入力が2系統と、ライン入力がモノラル2系統となっており、ライン入力のほうはINSTボタンをONにすることでギターやベースなどのHi-Z機器と直接接続することが可能になっています。また、マイク入力のほうは、DiGiCo自慢のプロ仕様のマイクプリアンプが搭載されているわけです。

DiGIGrid[D]のフロントには独立したヘッドホン出力も用意されている

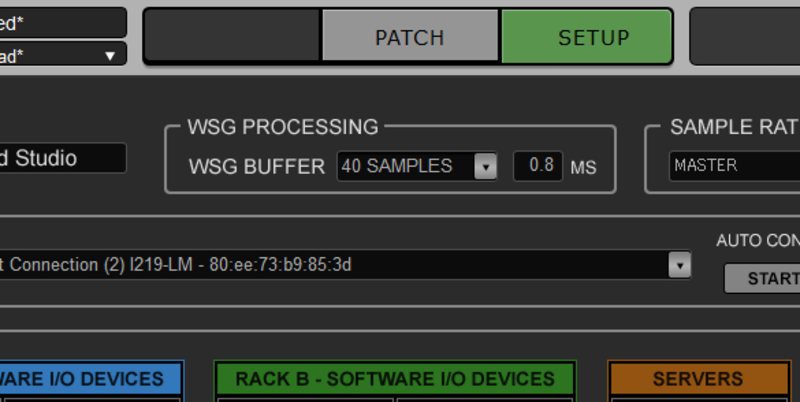

実際にレコーディング、再生をテストしてみたところ、とっても快適。ニコニコ生放送のDTMステーションPlus!でスタジオテストした際も、はるのさん、多田さんから「まったくレイテンシーを感じない」と話していましたが、手元で試してみても、本当にレイテンシーを感じません。で、SoundGrid Studioの表示を見ると、「80SAMPLES 0.8MS」となっているんですよ。

この0.8msecという数字、発売元のメディアインテグレーションに確認をしたところ、「これはSoundGridネットワークの入口から出口までのレイテンシーです。理論的には何台のI/Oを繋げても変わりませんし、パケット受け渡しの遅延なので、サンプリングレートにも左右されません」とのこと。

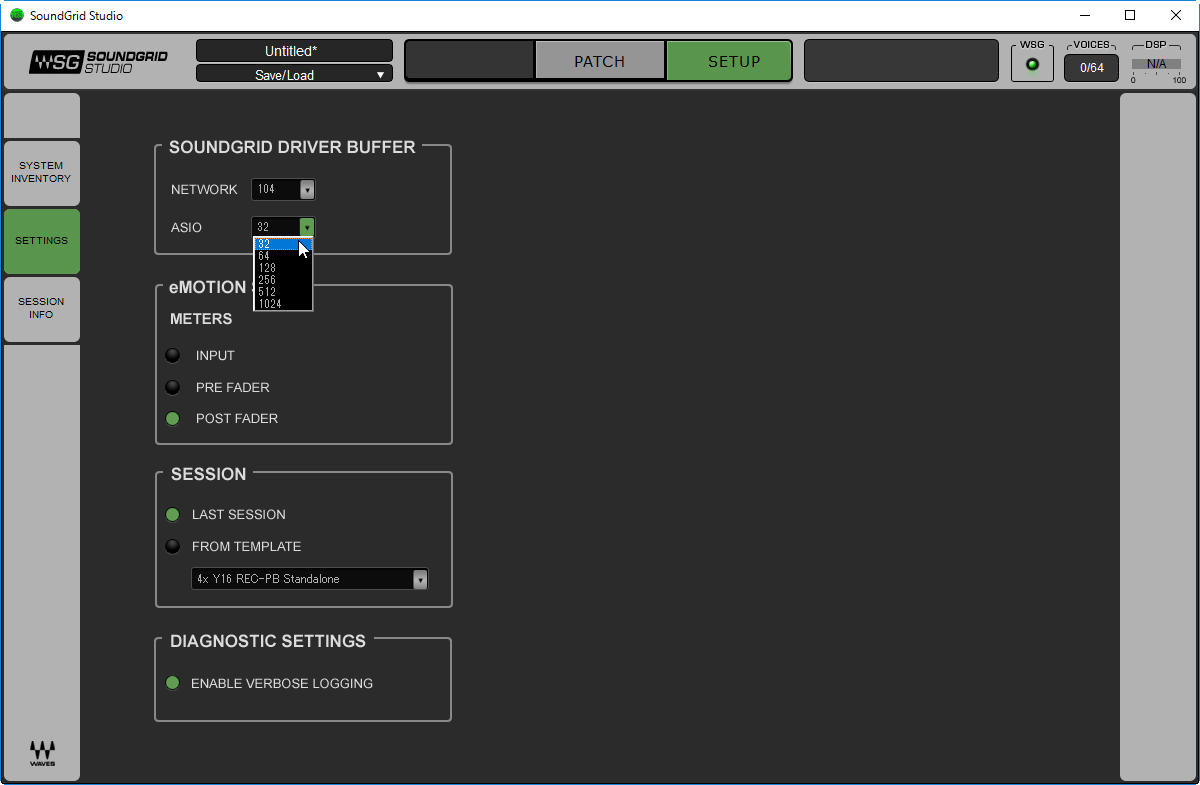

ASIO側のバッファサイズは32sampleに設定しても、安定して動作してくれる

一方で、アナログでの入出力を通すことで、理論的にも必ずレイテンシーは発生します。これはバッファサイズによっても変わってきますが、96kHzにおいて最小32sampleに設定することが可能で、この状態で非常に安定して動作してくれます。

※追記(2016.9.22)

読者の方から、レイテンシーに関して、使ってみての感想を求められたので補足しておきます。当初、AV Watchの連載で使っているレイテンシー実測ソフトでテストしようとしたのですが、うまく機能しなかったのでこれには触れませんでした。一方、マイク入力にエフェクトをかけてモニターバックしても、ほとんどダイレクトモニタリングのような感じでした。また、ソフトシンセをMIDIキーボードで弾いても、まったく違和感なく、レイテンシーは感じないレベルでした。

Cubase側の表示を見ても入力で1.833msec、出力で1.000msecとなっている

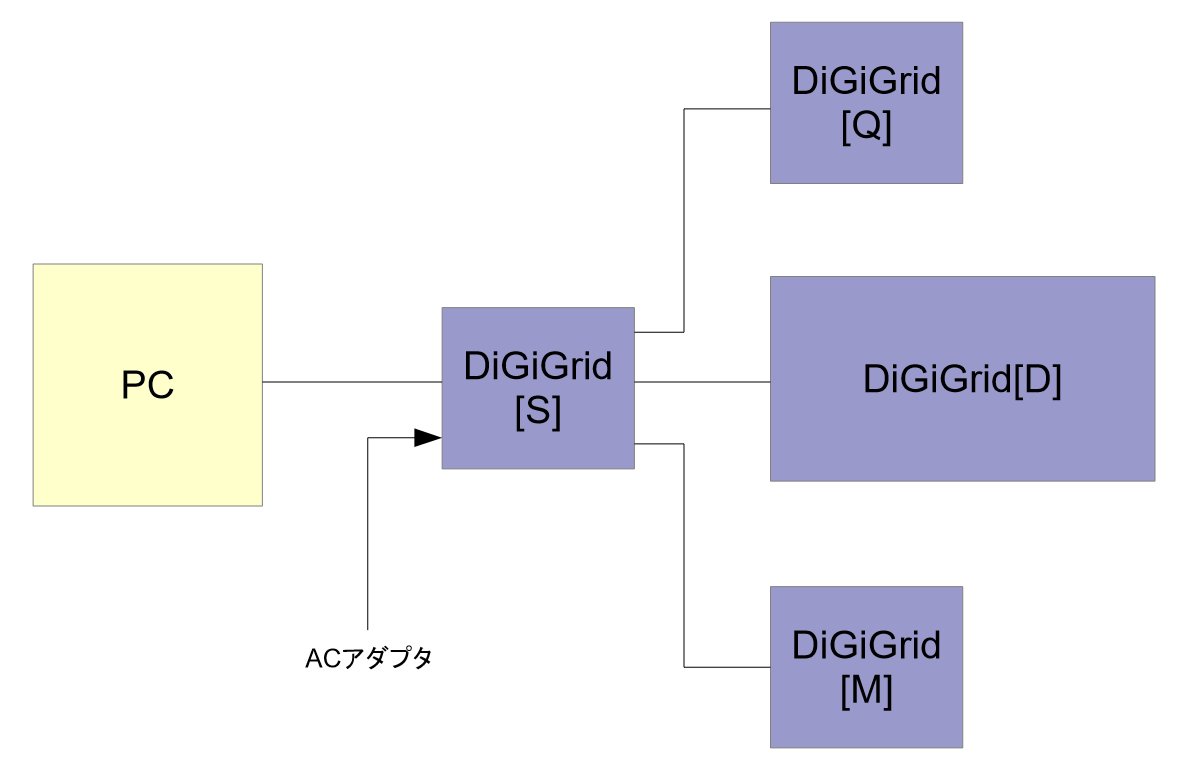

さて、ここで次に試してみたのは接続機材の追加です。そう、DiGiGridはLAN接続のデバイスなので、PCと1:1接続だけでなく、LANと同様にHUBを介して自由に追加していくことができるのです。そのHUBも普通に販売されているGigabit対応のHUBでOKとのことでしたが、ここで使ったのはDiGiGrid[S]。そう、これはPower over Ethernetといって電源も一緒に送れるHUBなので、[S]に電源供給さえすれば、そこから先の接続にACアダプタが必要なくなって便利なんですよ。

DiGiGrid[S]を介して、[D]、[M]、[S]と接続

実際に接続したのが上記のような配線です。DiGiGrid[S]を介して[D]、[M]、[Q]のそれぞれにLANケーブルを使って接続しただけ。これはUSBの場合と何がどう違うのでしょうか?USBでも確かに、複数のオーディオインターフェイスを接続できますが、それらはあくまでも別々のデバイスですよね。

電源供給機能付きのスイッチングHUBであるDiGiGrid[S]

ところが、DiGiGridの場合、PCからは1つのデバイスとして見えるんです。そう、先ほどのSoundGrid StudioでAUTO CONFIGと書かれたところにある「START」ボタンをクリックすることで、接続されている機材を再度見つけて、システムを再構築するんです。これによって、このネットワーク全体が1つのデバイスとして認識されるのです。

DiGiGrid[S]を介して接続した[D]、[M]、[Q]が認識されている

このように、複数機材がつながった状態においても、レイテンシーは変わらないようです。ちなみに、サンプリングレートはシステム全体で統一されており、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHzの中から選択できるようになっています。192kHzはサポートされていないようですが、実用上はこれでまったく問題ないですよね。

なお、このようにLANのネットワークで構築されたシステムをSoundGrid Networkと呼んでいます。ハードウェア名がDiGiGridで、ネットワークの名称がSound Girdとよく似ていて混乱しそうではありますが……。

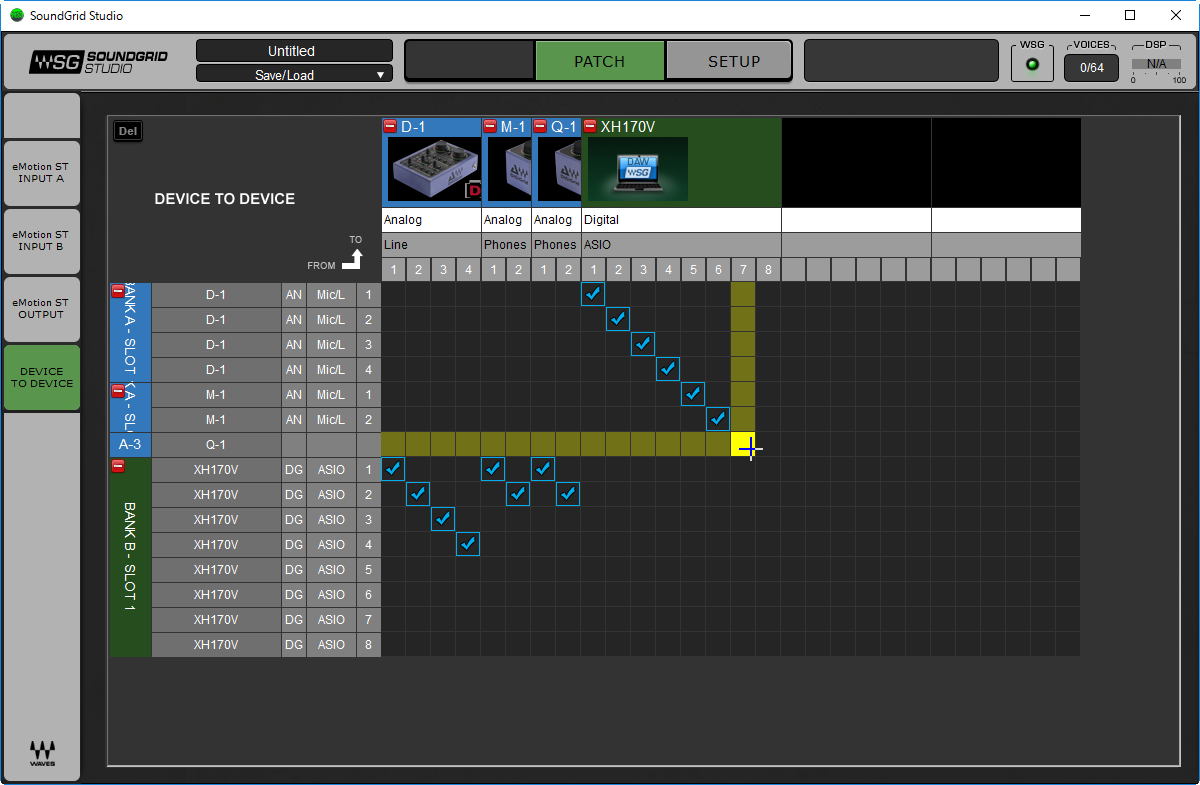

パッチング機能によって自由にパッチを切り替えたルーティングが可能

さて、ここで気になるのは、このように3つのデバイスを接続した際、どの入出力ポートがどれを意味しているかです。これについては、SoundGrid StudioのPATCHという画面において自由にルーティングできるようになっているのです。

ギター入力と、マイク入力、ヘッドホン出力を持つDiGiGrid[M]

この画面からも想像できる通り、このSoundGrid Networkにおいては、この3台に限らず、さらに機材を追加していくことも可能です。プラグインを動かせるCPUを内蔵したDiGiGrid IOSなども、同じSoundGrid Network上で共存することができ、1つのシステムとして捉えることが可能ですよ。

さらにユニークなのは、複数のPCをこのSoundGrid Networkに参加させることが可能であること。今回は1台のPCだけの接続にしましたが、Windowsマシンが接続されているところに、MacもLAN接続すると、ルーティング次第で1つのDiGIGridハードウェアを2台のPCから使うことも可能になります。

[Q]はヘッドホンアンプとしてライン入力、AES/EBU入力に加えBluetooth入力機能も備えている

またMacのPro Toolsから出されたオーディオ信号をSoundGrid Networkを経てWindowsにデジタルのまま届けるといったことも可能になるのもユニークなところです。これによってネットワーク越しのバウンスといったことも可能になるわけですね。複数のPCを使い分けている人にとっては大きな威力になりそうです。

このDiGiGrid[M]も[D]も[Q]も大きさ形は同じで、いずれもLANで接続する

そしてもう一つ、DiGiGridの大きな特徴として挙げられるのは接続ケーブルの長さです。これは普通のLANケーブルを使っているので、最大で80mもの配線ができるのです。USBのケーブルでオーディオインターフェスと接続するなら、普通は2、3m、長くてもせいぜい5m程度ですが、LANなら80mまで伸ばすことが可能なので、コンサート会場などでもかなり自由度高く取り回しが可能になりそうです。

実際、先日のニコニコ生放送においても、コントロールルーム側とスタジオ側を30mのLANケーブルで這わせて接続しましたが、まったくトラブルなく使うことができましたから、これは大きなポイントだと思います。

DSP機能も搭載した業務用のDiGiGrid IOSは実売価格298,000円。これとも混在させることが可能

「だったら、Wi-Fiで飛ばせないのか?」という質問も出てきそうなので、予め断っておくと、DiGiGridはWi-Fiには対応していないようです。それは、レイテンシーを要求されるシビアなシステムだけに、確実な通信ができ、Gigabitで伝送可能な有線が必要になるということなのでしょう。

これまで非常に高価だったDiGiGridが、10万円以下で入手可能になり、WindowsでもMacでも手軽に扱えるようになった意義は大きいと思います。今後DTMの世界でもLAN接続できるDiGiGridの利用は大きく広がっていくのではないでしょうか?

【関連情報】

DiGiGrid日本語サイト

DiGiGrid Desktopシリーズ製品情報

DTMステーションPlus! DiGiGrid Desktop特集ダイジェスト版

【価格チェック】

◎Amazon ⇒ DiGiGrid[D]

◎サウンドハウス ⇒ DiGiGrid[D]

◎MIオンラインストア ⇒ DiGiGrid[D]

◎Amazon ⇒ DiGiGrid[M]

◎サウンドハウス ⇒ DiGiGrid[M]

◎MIオンラインストア ⇒ DiGiGrid[M]

◎Amazon ⇒ DiGiGrid[Q]

◎サウンドハウス ⇒ DiGiGrid[Q]

◎MIオンラインストア ⇒ DiGiGrid[Q]

◎Amazon ⇒ DiGiGrid[S]

◎サウンドハウス ⇒ DiGiGrid[S]

◎MIオンラインストア ⇒ DiGiGrid[S]

コメント

他で文章による紹介の際はいまいち理解しがたかったのですが、DTMステーションPlus!にてとても良く分かった製品のひとつです。

一般の方でも、PCファン等のノイズまみれの部屋からLANケーブルを伸ばしていって静かな部屋でボーカルなどを録音する環境が音質劣化無く構築できますね。

ただ、PCともLANケーブルでの接続のみだったのは辛いです。ここだけUSB3.0やThunderboltでも出来れば良かった。

それでも、プロアマ問わず必ず考慮に入れるべき製品だと思います。素晴らしい。

ねむねむ☆さん

コメントありがとうございます。これ、やはり実際に試してみないと、これのすごさがなかなか理解できないですからね。LANケーブルで長距離引き延ばせるメリットも大きいですよね。USB3.0用のGigabitイーサーの変換コネクタは2000円前後で売っているので、それを使えば十分のように思いますよ。

これまでの藤本さんのレビューを拝見し、低レイテンシーなインターフェイスを求めてApogeeやUniversal AudioのThunderbolt接続のものを検討していたのですが、実効速度的には900Mbps程度と言われているGigabit Ether接続なのに更に低レイテンシーというのは驚きです!Logicでギターアンプシミュレーターをかけ録りする事が多いので、とても気になっています。追記された内容と重複しますが、体感的にも「Thunderbolt系よりすぐれている」という感じでしたでしょうか?

haruさん

体感的にTBより優れているかというと、そこまで厳密にはわからないのが実情です。普通に考えれば、TBのほうが接続的に効率いいので、それを超えることはないのでは…と思いますが、ただ32sampleでまったくトラブルなく安定して使えるという意味ではかなりうまく設計されていると思います。

私は打ち込みで曲作りをはじめて25年以上になります、ハードシーケンサーからコンピューターシーケンサーに乗り換えた時は、あまりのレイテンシーに愕然としました、今はスペックにもよりますが、ほとんど気にならないレベルまで技術が進歩しました、ハードシーケンサー並みにまったく気にならないレベルになるのもそう遠くないと信じております。

流し込みで、デジグリットの端末が全くない状態で、PCとMACをパッチでつないでマックのロジックからPCのプロツールに音は流し込めるのでしょうか? 1個でも端末が無いとむりなのでしょうか?

ここが結構気になっています。WAVESでこのあたりははっきり書かないのでどうなのでしょうか?

ラナさん

問題なくいけそうです。ただ、DiGiGridのハードを購入しないと、ソフトウェアのライセンスは入手できませんが、それをクリアすれば大丈夫かと。

藤本健様 素早いレスありがとうございます。

ow バード買わないとソフトもないですよね。すいませんでした。

わあ!LAN端子にも変換コネクタがあるんですね。思いもよらなかったです。

ありがとうございました。

Wavesが、SoundGridで ASIO/CORE AUDIOに対応するといってますね。

この場合はホストソフトが載ってるパソコンのみみたいですが。

ソフトライセンスだけあれば異種間での流し込みがデジグリッドの機械がたまたまなかったという場合でも使えることになるのでとても便利になりそうです。

https://www.youtube.com/watch?v=_B2OeNmcSDw