Rolandから新オーディオインターフェイスRubixシリーズの本命となるRubix 24(実売価格:税抜き22,000円前後)とRubix 44(実売価格:税抜き32,000円前後)が発売されました。先日「RolandがオーディオIFで反撃開始。Rubix 22の威力をチェックしてみた」という記事において、先行発売されたエントリーマシンRubix 22に関してはレビューしたところですが、Rubix 24およびRubix 44には非常に使い勝手のいいコンプレッサが搭載されているのが大きなポイントとなっています。

Rolandは「このコンプレッサ内蔵という点は、他社のオーディオインターフェイスにない非常に大きなアドバンテージ」と主張していますが、確かに使ってみるととても便利で、「これはかなり使える!」という印象でした。でも「コンプ内蔵のオーディオインターフェイスなんて、他社もいろいろ出しているのでは?」と思う方も多いですよね。このRubix 24、Rubix 44の何が優れているのか、他社製品とどこが違うのか、レポートしてみたいと思います。

Rolandのコンプ内蔵オーディオインターフェイス、Rubix 24(上)、Rubix 44(下)を使ってみた

まずオーディオインターフェイスとしての基本的なスペックから見ていくと、Rubixシリーズはいずれも24bit/192kHz対応のオーディオインターフェイスで、入出力などの違いは以下のようになっています。

| 入出力 | マイクプリ | 内蔵コンプ | 電源 | |

| Rubix 22 | 2in/2out | 2 | なし | USBバスパワー |

| Rubix 24 | 2in/4out | 2 | 1 | USBバスパワー |

| Rubix 44 | 4in/4out | 4 | 2 | ACアダプター |

このオーディオ入出力に加えMIDIの入出力も1系統搭載されており、いずれも堅牢なメタルボディーとなっています。写真で見比べると分かる通り、入出力数の関係もあって、サイズ的にはRubix 22、24、44の順に横幅が長くなっていきます。

上からRubix 22、Rubix 24、Rubix 44

フロントにマイク/ライン入力とヘッドホン出力、リアにライン出力とMIDI入出力という構成で、入力はフォーンもTRSも接続可能なコンボジャックとなっており、+48Vのファンタム電源にも対応。またRubix 24は1ch(左チャンネル)、Rubix 44は1chと3chがギターと直結可能なHi-Z入力に対応しています。

Hi-Zをオンにすればギターと直結可能。上のLEDインジケーターで入力状況も確認できる

各入力ゲインは端子の斜め上に設置されているSENSツマミで調整し、入力信号に応じてその上にあるLEDインジケーターが光る形になっています。何も入力がなければ消灯していて、入力信号が来ると緑に点灯し、ピークに当たると赤くなるため、少しSENSツマミで下げるわけです。

+48Vのファンタム電源供給も可能なので、コンデンサマイクも接続できる

Rubix 22と同様に、LEDは、本体上部分まで食い込む形になっているため、非常に視認性が高く、ちょっと離れた場所から録っていても、ボディーの天板さえ見えれば、そのレコーディング状況が一目で分かるというのは、一人で作業することが多いDTMユーザにとっては大きな意義があると思いますよ。

LEDインジケーターが上からも見えるので、後ろ側から見ていても、状況がチェックできる

さて、ここまではRubix 22も同じなのですが、Rubix 24およびRubix 44の大きな違いは、ここにコンプレッサが搭載されている、ということです。DTM初心者だと「コンプってどう使っていいか分からない」という人もいると思うので、コンプレッサの基本的な考え方とRubixでの使い方について簡単に紹介してみましょう。

コンプレッサとは、音量を抑える機能です。たとえばマイクでボーカルのレコーディングをしている際、声を張り上げすぎると、普通ならレベルオーバーになってしまい、音が割れて入力失敗となってしまいます。でもコンプレッサをオンにしておくと、「ある一定レベル」を超えると、音量を抑えてくれるために、そうした事故を防ぐことができるのです。

スイッチをオンにすれば、すぐにコンプレッサが効くようになり、上のツマミでスレッショルドを調整する

このRubix 24およびRubix 44に搭載されているコンプレッサのオン/オフを入力端子横のスイッチで設定できるとともに、その「ある一定レベル」(これをスレッショルドといいます)をどのくらいにするか、ツマミを回すことで音量の抑え方を調整できるようになっているのです。

こうしたコンプレッサを搭載したオーディオインターフェイスというのは、確かに他社製品にもありますが、それはいずれもPC上のコントロール画面を用いて、オン/オフの設定や、各パラメータの調整ができるようになっています。Roland製品でも、前モデルであるQUAD-CAPTUREは、コントロール画面で調整するコンプレッサを搭載しており、これが一般的なオーディオインターフェイス内蔵のコンプレッサです。

すでに生産終了になっているが2008年発売のUA-25EXにはツマミで操作できるコンプレッサが搭載されていた

Roland担当者によると「これまで、当社でもいろいろと模索してきましたが、ユーザーのみなさんからは本体でコンプの調整したい、というご意見を多くいただきました。そこでUA-25EXで採用した方式を復活させるとともに、性能をブラッシュアップした上でRubix 24、Rubix 44に搭載しました」とのこと。

実際に使ってみても感じましたが、レコーディング時に、いちいち画面を開いて、マウスで調整するよりも、本体のボタンでスイッチを入れて、ツマミで調整できるほうが、圧倒的に使い勝手いいんですよね。

コンプレッサが効き出すとLEDが赤く点灯する

しかも、このコンプレッサにも入力用と同様のLEDインジケータが搭載されているのもポイントです。「ある一定レベル」=スレッショルド値を超えると赤く点灯して音量を抑え始めます。コンプレッサーでは抑えきれないときは入力側のLEDが赤く点灯し始めるので、そのときはスレッショルド値を調整するか、そもそもの入力レベルを下げるのが無難というわけですね。

この1つのツマミだけで調整できるのが、簡単で便利に使えるポイントでもあるのですが、一般的なコンプレッサではスレッショルドのほかに、音をどんな比率で抑えていくのかを決めるレシオ、さらにはスレッショルド値を超えたらどのくらいの時間でコンプレッサを効かせるかを設定するアタック、スレッショルド値を下回ったら、どのくらいの時間で効かせなくするかを設定するリリースといったパラメータがあります。

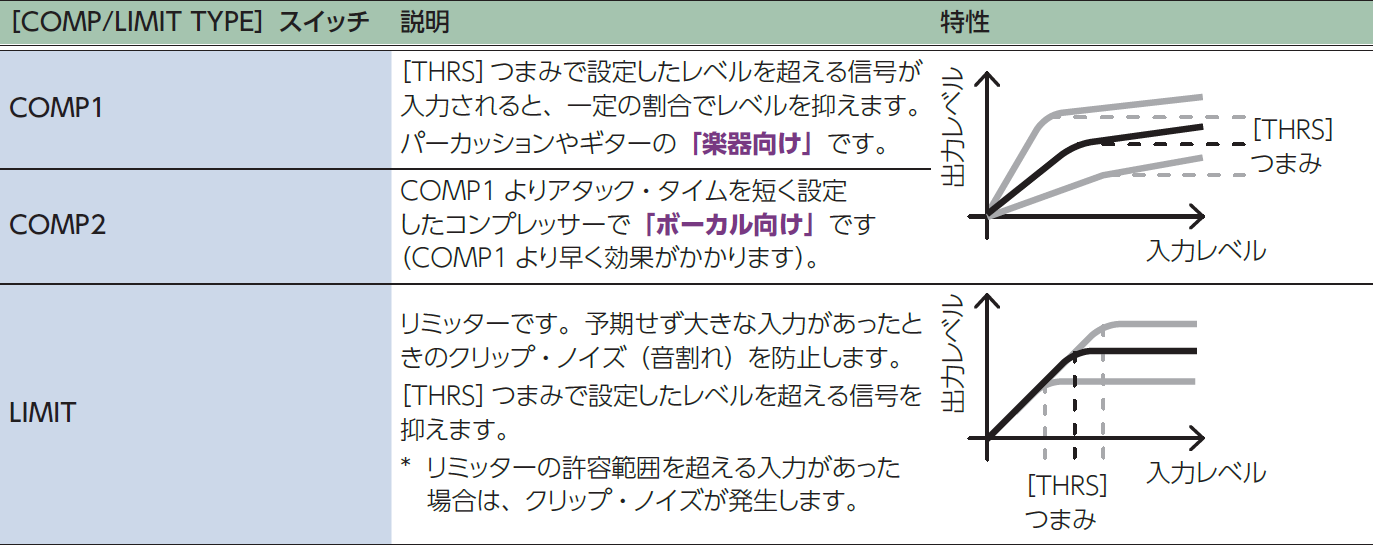

Rubix 24のリアパネル。コンプレッサのモードがCOMP 1、COMP 2、LIMITで切り替え可能

これらのパラメータについては、細かく設定はできないものの、リアにはCOMP 1、COMP 2、LIMITという3段階スイッチが用意されており、これで設定を変えることができるようになっています。このうちCOMP1は長めのアタック/リリースでレシオは約2:1です。アタックタイムが長いとアタックのニュアンスが残るため、ギターやベースなど楽器にお勧めのコンプです。一方COMP2は、レシオは約2:1で同じですが短めのアタック/リリースになっています。こちらは破裂音などを効果的に抑制できるため、ボーカルにお勧めのコンプになっています。

さらにLIMITというのは、絶対にクリップさせないように頭を押さえ込むハードコンプであり、これはマイク入力よりもラインでシンセサイザ音などを入力する際にいいですね。それぞれの設定によってレシオだけでなく、アタックやリリースもいい具合に調整してくれるので、普通はこれで十分過ぎるほどに使えると思います。

Rubix 44では2つのコンプレッサのモードを別々に設定できる

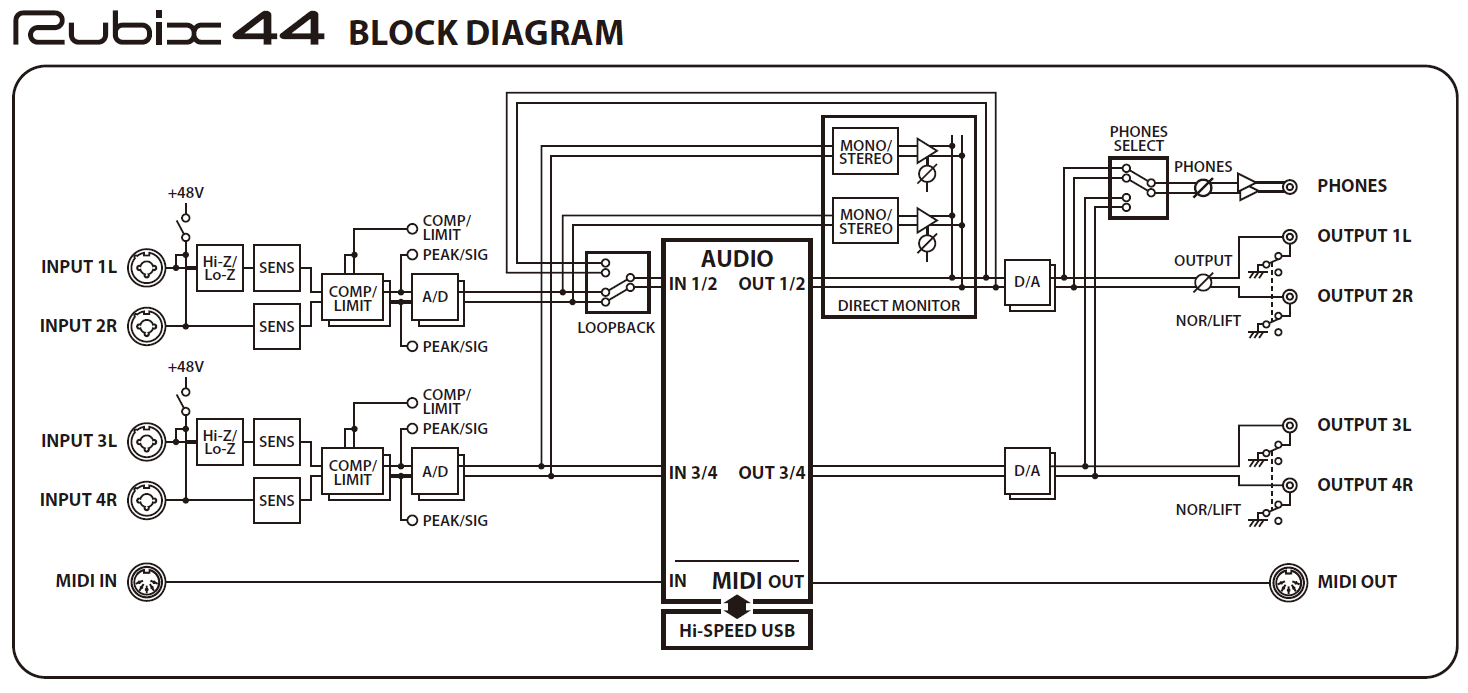

このコンプレッサはRubix 24には1つ、Rubix 44には2つ搭載されているわけですが、Rubix 44の2つのコンプレッサはもちろん独立しているので、COMP 1/COMP 2/LIMITの切り替えも別々に設定できるようになっていますよ。

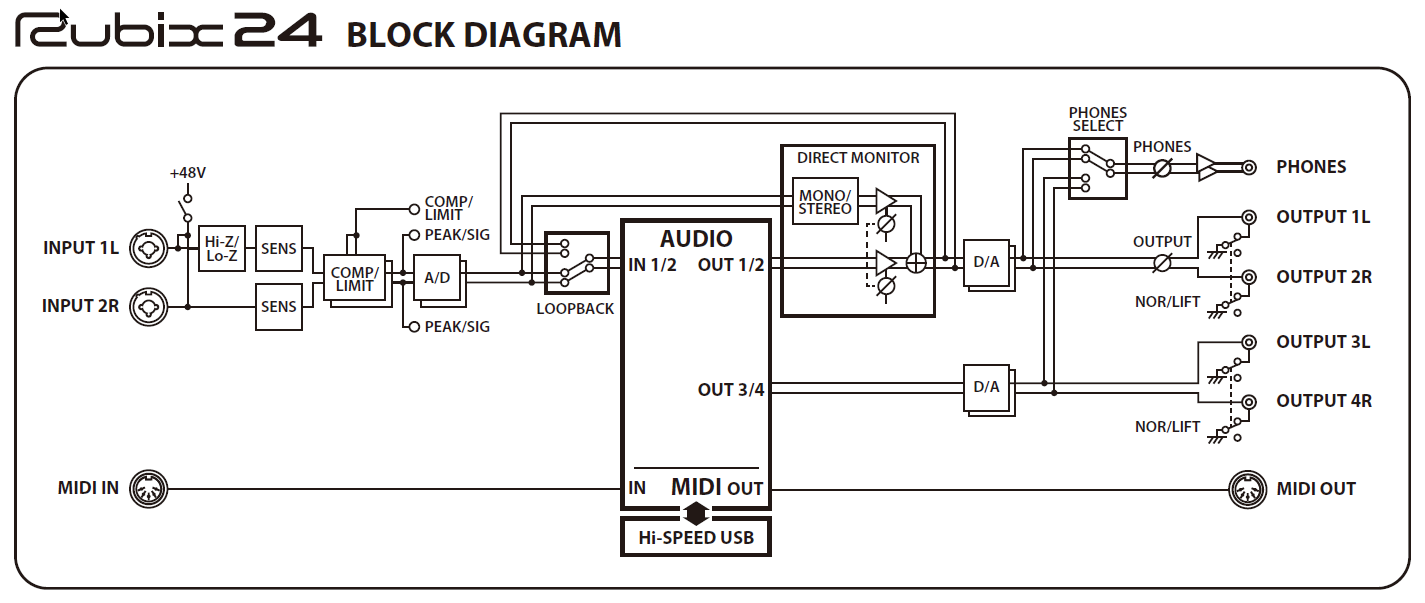

ところで、Rubix 24、Rubix 44ともに出力は1/2chおよび3/4chとステレオ×2系統あるわけですが、ヘッドホンにどちらを出すかをリアのスイッチで決められるようになっています。ダイレクトモニタリングでの信号は1/2chに出力されるようになっているので、これを生かすか殺すかなども含め、いろいろな使い方ができそうですよね。

こうしたルーティングを含め、Rubix 24およRubix 44のブロックダイアグラムをここに載せておきますので、参考にしてみてください。

Rubix 44のブロックダイアグラム

いずれもRubix 22と同様、USBクラスコンプライアントとなっているので、iPhoneやiPadで利用することが可能です。こうしたデバイスで使う場合にも、コントロール画面を使うことなく、すぐにコンプレッサ機能にアクセスできて使えるというのも非常に便利だと感じました。

【製品情報】

Rubix 22製品情報

Rubix 24製品情報

Rubix 44製品情報

【価格チェック】

◎Amazon ⇒ Rubix 44

◎サウンドハウス ⇒ Rubix 44

◎Amazon ⇒ Rubix 24

◎サウンドハウス ⇒ Rubix 24

◎Amazon ⇒ Rubix 22

◎サウンドハウス ⇒ Rubix 22

コメント

私はYAMAHAのローエンドのUR12を使用していますが、マイクでボーカル入力1系統だけ使いたいので、これでいいのです。今回の記事のローランドも同じようですが、そうしたミニマム用途の機種にも、色々な機能がついているといいなと、強く思います。

どちらも入力数が多くて、かさばり、値段も増すものにのみ、エフェクト機能などが付加されます。入力1系統のものにも、高機能版があってほしい。そんな風に思っているDTMerは、少なからず、いるんじゃないでしょうか?

多くもいないでしょうね。いれば製品化されてますよw

多くもいないでしょうね。いれば製品化されてますよw

多くもないに根拠はゼロですね。

マイク1系統だけでいい。楽器は弾かないという

人がどれだけ多いか、全然見えてないですね(軽蔑の笑)。

メーカーがニーズをつかんでいないで、

上記の人たちにも入力が4つもそれ以上もあるのを

売りつけようという、的外れな製品戦略を取っています。

馬鹿らしいことです。

ここまでは書きたくなかったけど、的外れが書かれたので。

推測で相手を的外れ扱いできるとかスゴイ(皮肉)

まあBTOのように機能を取捨選択できたら夢のようだとは思うけど

私は、出力は6つはほしい。

DAWごとにレベルが違うので-18.1に統一したときに、プロツールとミュージックメーカーで出力レベルが違うので、VUメーター0にあわした状態の2チャンネルがソフトごとにほしいので3つのステレオ出力が無いと使えません。多すぎても困るのですがこのあたりは微妙ですね。

入力は最低2つが基本だと思います。ギターとボーカルの弾きかたり用です。

自分も1chしかキーボードとかしかで使わないと思うのですが、1Chだと少ないとは思います。

ステレオという意味でもモノラル1chだとバランスが悪いと思います。

YAMAHAのローエンドのUR12 このあたりの機材は、大音量が入ると低音が飛びます。

機材の聴き比べをメーカーがやってて5万以上の機械でないと低音が飛ぶのがわかりました。

ようするに1chの安い機材だとマイク入力もそれなりでしかないということです。

中に入ってる機械のグレードは値段相応なので、機材の見定めは必要だと思います。

入力数よりも音質がどうなのかで論ずるべきだと思います。

入力が1つでは後々不自由になると思います。ギターで1つは埋まります。まさか繋ぎかえで全部対処できると思ってるわけではないですよね?

結局のところ使いたいユーザーさんがどれぐらいいるのかにもよりますが、入力1つだけで高級品を出してくれと言われても、メーカー側からしてみたらそれなら使い分けをすれば良いで済む話。

実際入力1つだけのユーザーさんばかりじゃないですよ。周りにいる方がそのように使っているのかもしれませんが、外から見ればそういった扱い方を望んでいるユーザーさんはニッチな方であるのが実際なんじゃないでしょうか。