たまには自分の昔のことを振り返る記事でも……と思い、まだあまり詳しく書いたことのなかった1986年にHAL研究所から発売した「響(ひびき)」というFM音源+MIDIインターフェイスボードおよび、その付属ソフトであったシンセサイザソフト&シーケンサソフトについて語ってみようと思います。ふと、入浴中にこのネタを思いついたのですが、「あれ?」っと調べてみたらちょうど2日後の7月11日が、これを一緒に開発した元任天堂の代表取締役、岩田聡さんの命日。

偶然ではあると思うのですが、記事を書くにはちょうどいいタイミング。何年か前に実家から持ってきた書類を開いてみたら、開発当時の資料やメモ書きが山ほど出てきたので、これらも交えつつ、どんな製品だったのか、どうやって開発したのかなど、30年近く前の記憶をたぐり寄せつつ、振り返ってみたいと思います。

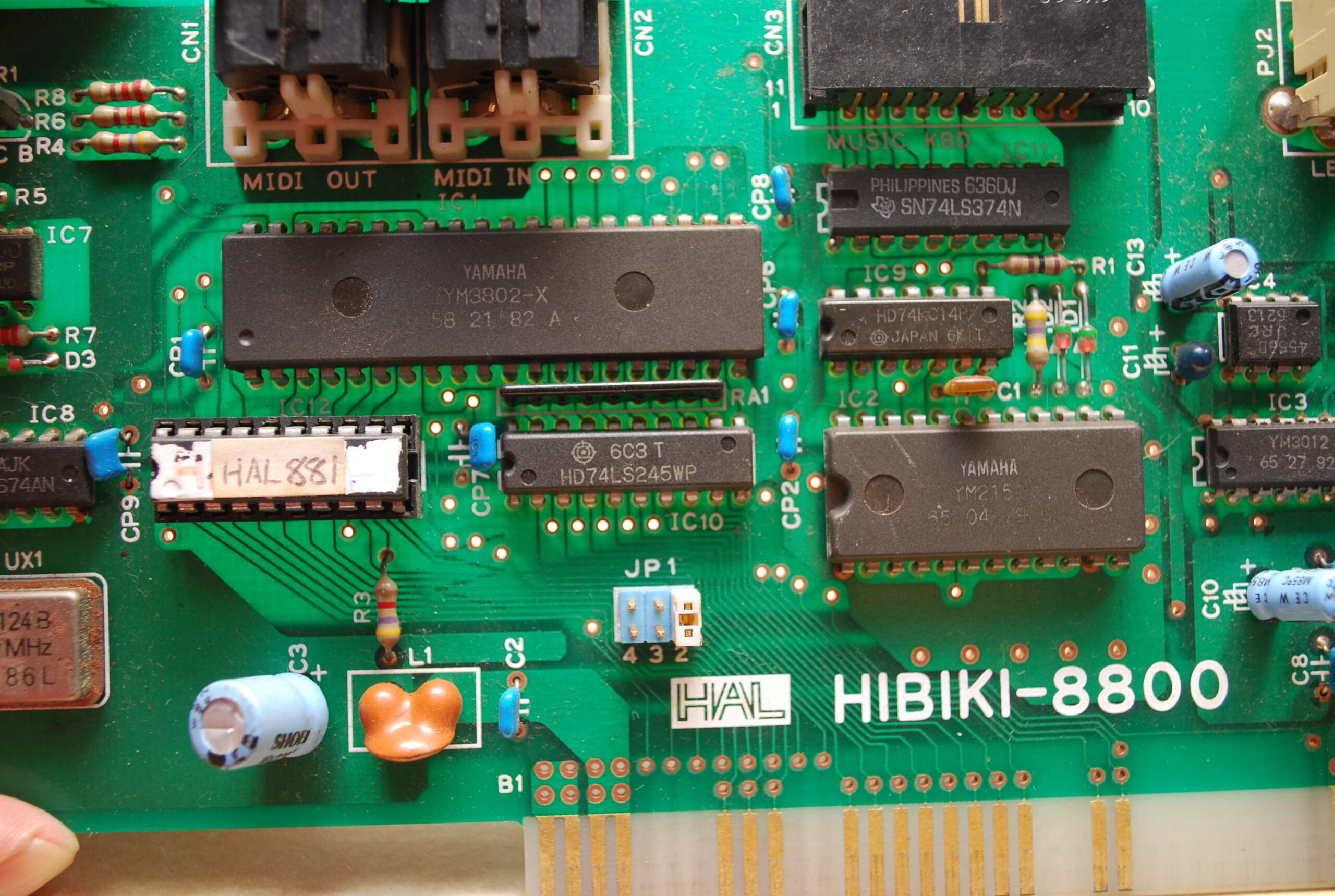

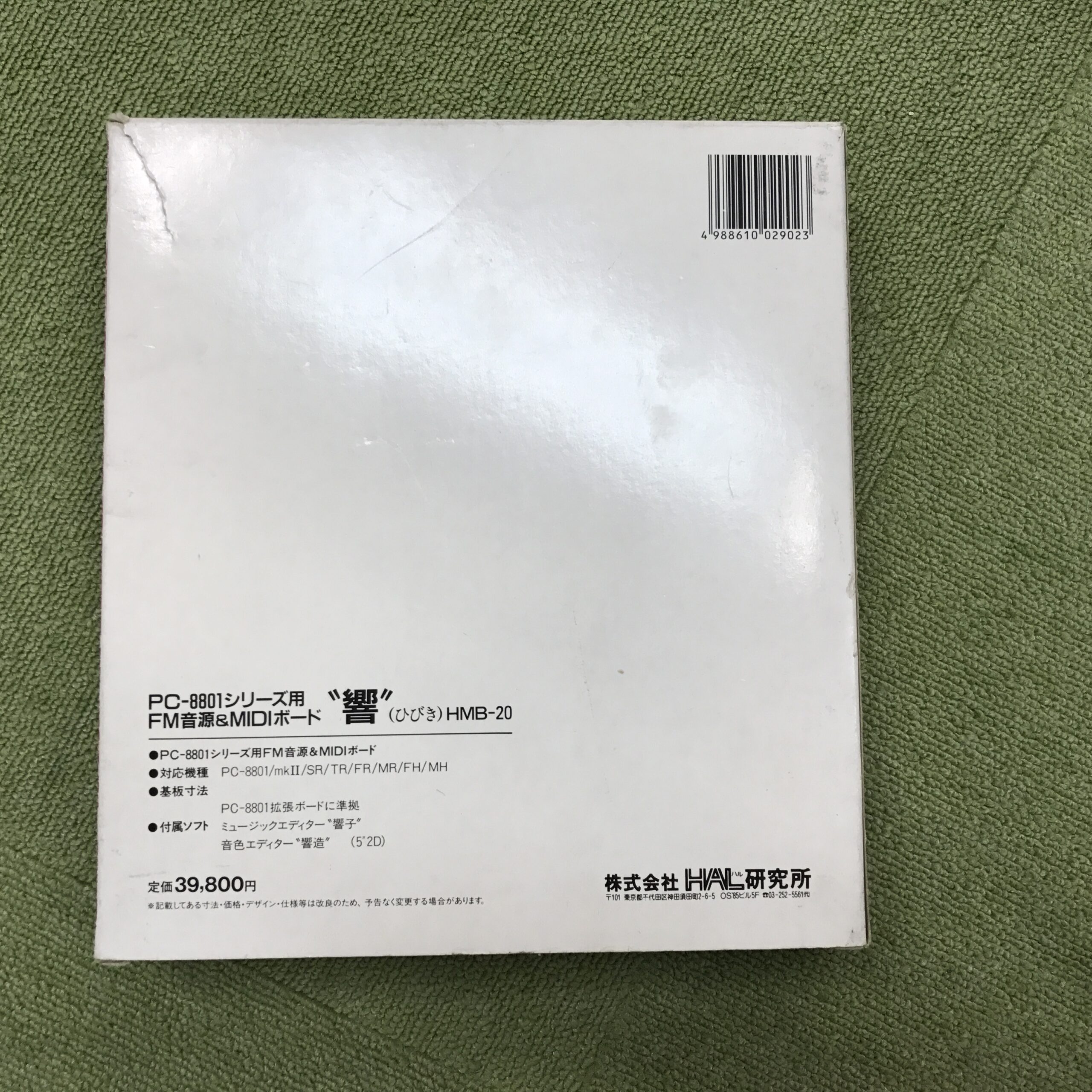

1986年に発売したHAL研究所のFM音源&MIDIボード、“響”

私と岩田さんにどんな関係があるのか不思議に思う方もいると思いますが、3年前の7月、岩田さんが亡くなったことを知った直後に書いた追悼文が週刊アスキーの記事「追悼:任天堂 岩田聡社長 HAL研究所の天才新入社員と高校2年生の思い出 by 藤本健」にあるので、興味のある方はご覧ください。今回の話は、その高校時代ではなく、大学に入ってからのことです。

マイコン(当時はパソコンと言わずマイコンと呼んでいた)のプログラミングとシンセサイザで遊んでばかりいた結果、一浪の末、1985年に大学に入った私は、約1年ぶりにHAL研究所のメンバーに復帰。もちろんメンバーっていったって味噌っかすで、特別なミッションがあったわけでもなく、ときどき会社に遊びにいくだけ。でも、岩田さんの計らいにより、確か月額3万円もいただいていたんですよね。

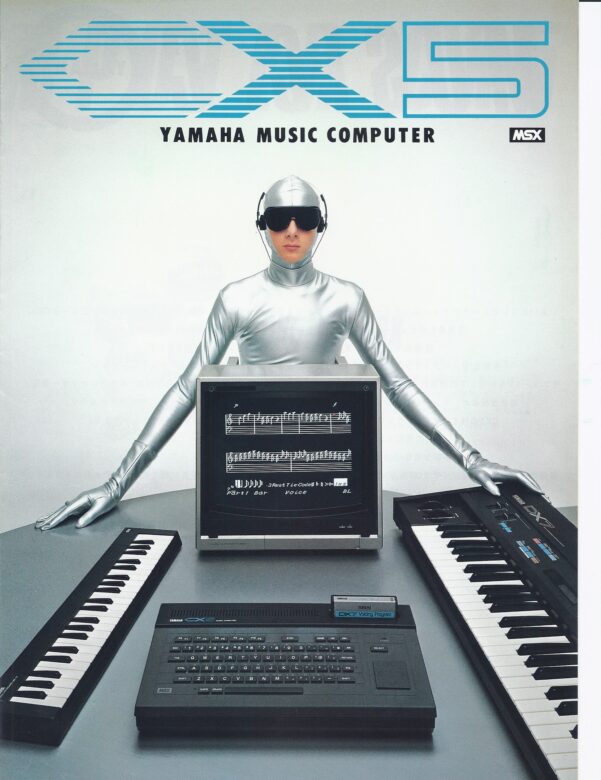

当時、HAL研で揃えてもらったYAMAHA CX5のパンフレット

岩田さんからは「何か面白いテーマを自分で考えてごらん。必要なものがあれば会社で買うこともできるから」と言われて、お願いしたのが、YAMAHAのMSXパソコン、CX5のシステム一式。正確にいうと、すでにCX5は会社にあり、それのオプションボードであるSFG-01とミニ鍵盤のYM-01というものを買ってもらったのです。

上記CX5の横のスロットに挿して、FM音源機能とMIDI機能を搭載することができるSFG-01

これはMSXをMIDIシーケンサにするとともに、内蔵の8音ポリのFM音源を鳴らすというもの。まだ各種メーカーのパソコンにFM音源が搭載される前のことで、YAMAHAのDXシリーズ以外では初のFM音源だったと思います。とりあえず、これを使いながら、立東社やリットーミュージックが出していたDXの解説書などを読み、さらには自分でもDX100を購入して、FM音源、MIDIについて勉強していました。

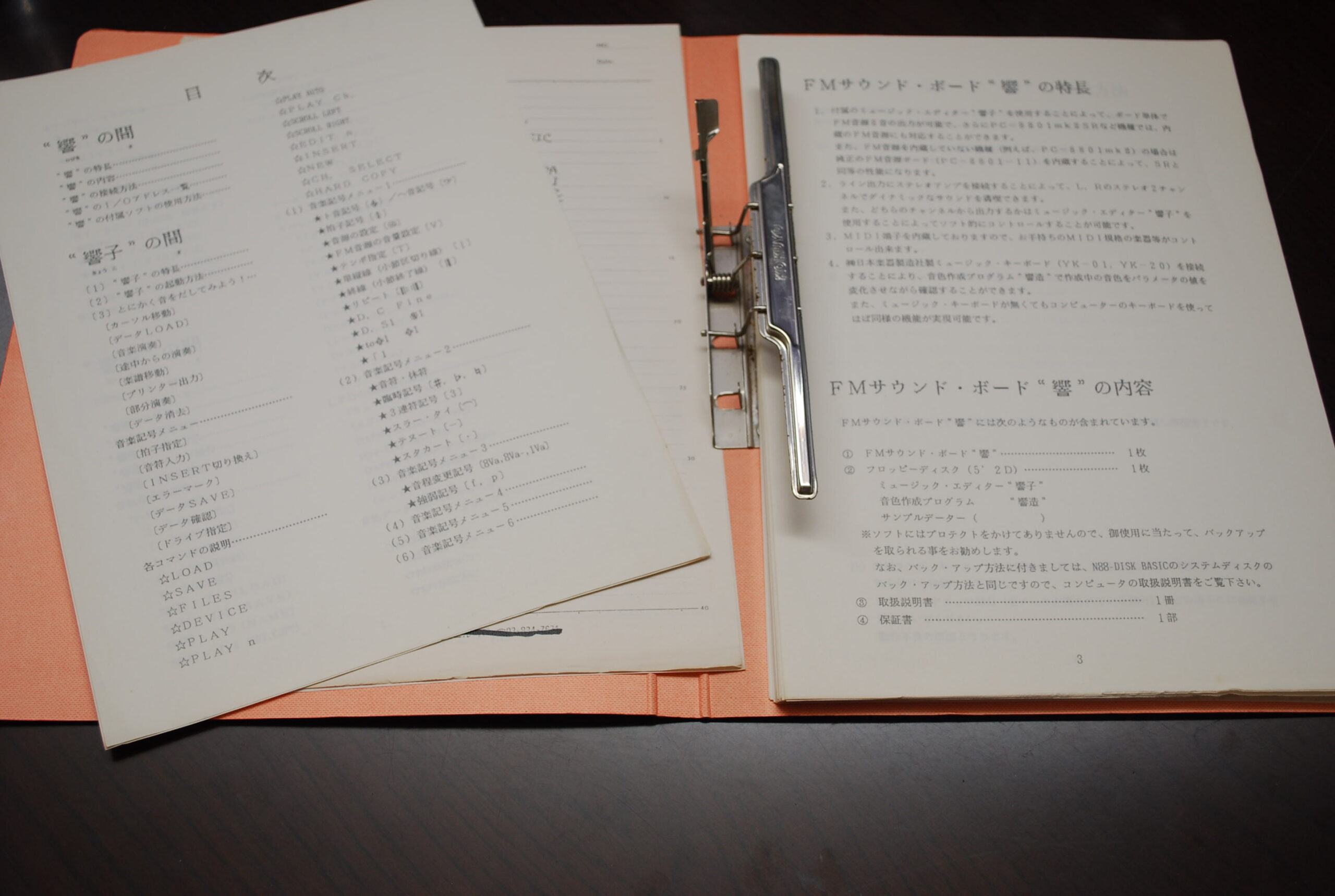

たぶん原稿は当時私が書いたと思われる響のパンフレット。右下の鉛筆の落書きは誰がしたんだろう…

とっても安直ではあったのですが、岩田さんに提案したのは、このMSXのシステムをそのままNECのPC-8801シリーズに移植するというアイディアでした。どんな製品にするのかを少し議論した結果、前向きに考えてくれたのですが、最大のネックとなったのがICです。この音を出すためにはSFG-01に入っているのと同じFM音源チップおよびMIDI制御チップが必要で、それがなければ、まったく歯も立たないことでした。

そこで岩田さんがとってくれた行動が、YAMAHAに交渉すること。1浪している間に新しい社員も増えて20人くらいの会社にはなっていましたが、YAMAHAみたいな大会社がこんな零細企業を相手にしてくれるわけがない……と勝手に思っていたところ、数週間後には、サンプルICを持って帰ってきてくれたんですよね。「大人って凄いなぁ…」と思いましたが、6歳年上の岩田さんは、当時25歳前後ですから……。YAMAHAもICメーカーとして外販を積極展開しだしたタイミングだったので、お互い好都合だったのかもしれません。

iOSのアップデートにともないディスコンになってしまったDETUNEのiYM2151

ちなみに、そのFM音源チップとはYM2151(OPM)というもので、後にシャープのX68000に搭載されたことから大きく知られるようになった4オペレータ・8ポリフォニックのもの。性能的にはDX27、DX100とほぼ同等のものですね。このYM2151をiPadでエミュレーションするアプリiYM2151を、佐野電磁さんがプロデュースし、YAMAHAの加瀬光さんがエンジン部分を開発する形で2012年にDETUNEからリリースされましたので、ご存知の方もいるかもしれません。DTMステーションで記事にしたり、AV Watchでインタビューしたりもしたのですが、残念ながら現在ディスコン状態。ぜひ、復活してもらいたいな…なんて期待しているところです。

響の心臓部ともなった2つのチップ。上の大きいのがYM3802、その右下がYM2151

さて、その岩田さんが交渉している間に私がやっていたのは、SFG-01のROMからデータを吸い出して、逆アセンブルをかけるという力業。当時、HAL研にはDECのVAX-11というミニコンがあり、HAL研の親会社でもある岩崎技研というところが、さまざまな開発ツールを作っていたので、これらを活用して、内部解析をしていたんです。つまり未知のチップYM2151にどんな命令を与えて、どんなことをすれば、音が出せるのかなどを解析すると同時に、実験を繰り返していたんですね。DXシリーズの情報はあったし、SFG-01の簡易的なマニュアルはあったので、これらを元にして……。

人の作ったプログラムを解析することがいいのだろうか…という思いは当然ありましたが、まだ世の中にリバースエンジニアリングが合法なのか、違法なのか、といった議論もまだ起こる以前の話ですからね。いま考えてみれば、プログラムやデータを抜き出してコピーして配布、というのとはまったく違い、内部を解析するためのことなので、まったく問題なし、ですね。

SFG-01のリファレンスマニュアル(左)とYM2151のチップのマニュアル(右)

実はそのサンプルチップとともに岩田さんが持って帰ってきてくれたYM2151のマニュアルが、今も手元に残っているんですよ。この写真がそうなんですが、ヤマハの旧社名である日本楽器製造株式会社という名前が懐かしい感じです。左側はSFG-01 CONTROL PROGRAM REFERENCE MANUALということで、一生懸命解析していた情報について、かなり詳しく補足してくれる情報をもらい、大学生の藤本は、FM音源の制御方法や、MIDIの信号のやり取りについて学んでいったのでした。

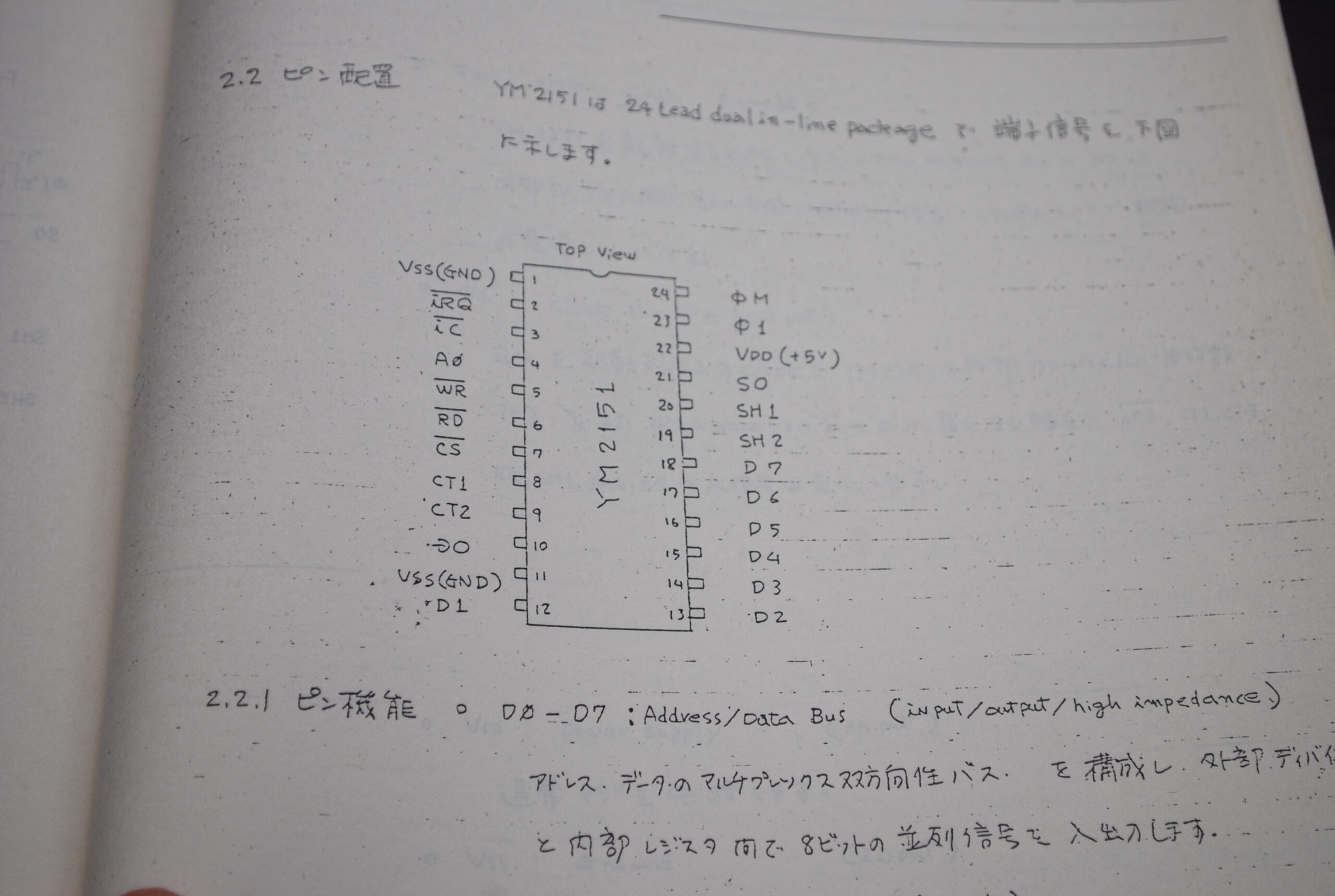

中身はすべて手書きだったYM2151のマニュアル

さっきのYM2151のマニュアル、タイトルが手書きであることに気づいたと思いますが、実は中身も70ページほどすべて手書き。83年7月22日と記載されているので、これを受け取った3年くらい前に書かれたものだったのですが、今となっては、なかなか貴重なものなんじゃないか、と。

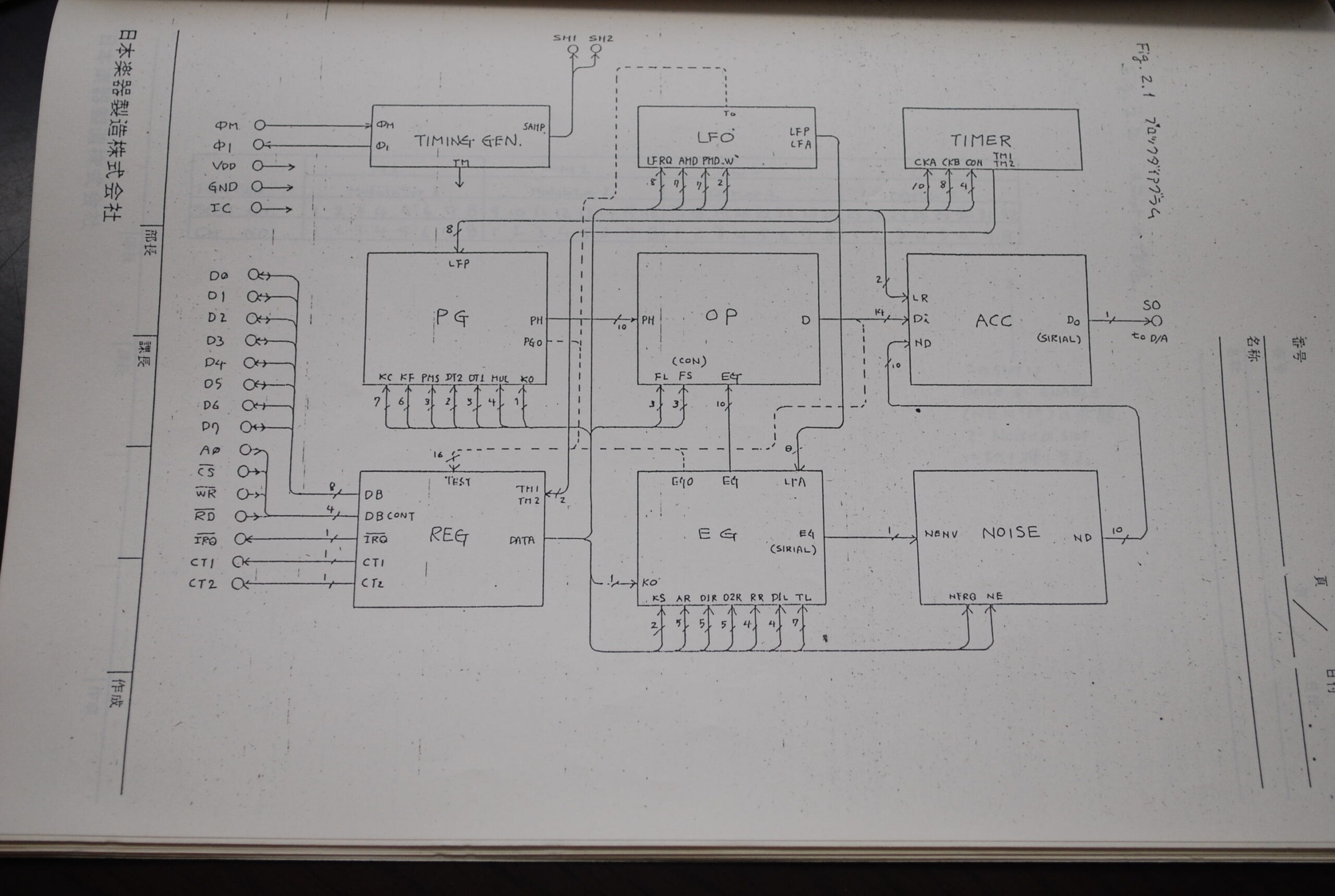

YM2151のブロックダイアグラム。あまり表に出たことがない図なのでは……

一方、MIDI制御チップであるYM3802についてもマニュアルをもらい、読み込みながら、実験を繰り返した覚えはあるのですが、実家のどこかに眠っているのか、手元にはない状況です。その後、MIDIはシリアル信号のやりとりで、もっと単純に入出力できることは分かったのですが、その時は、このチップが必須なんだろう…と思ってもいました。とはいえ、これがかなりのことをしてくれるので、すごい便利だったんですけどね。

この写真はほぼ完成版の試作機。左側のPALチップに手書きシールが貼られている

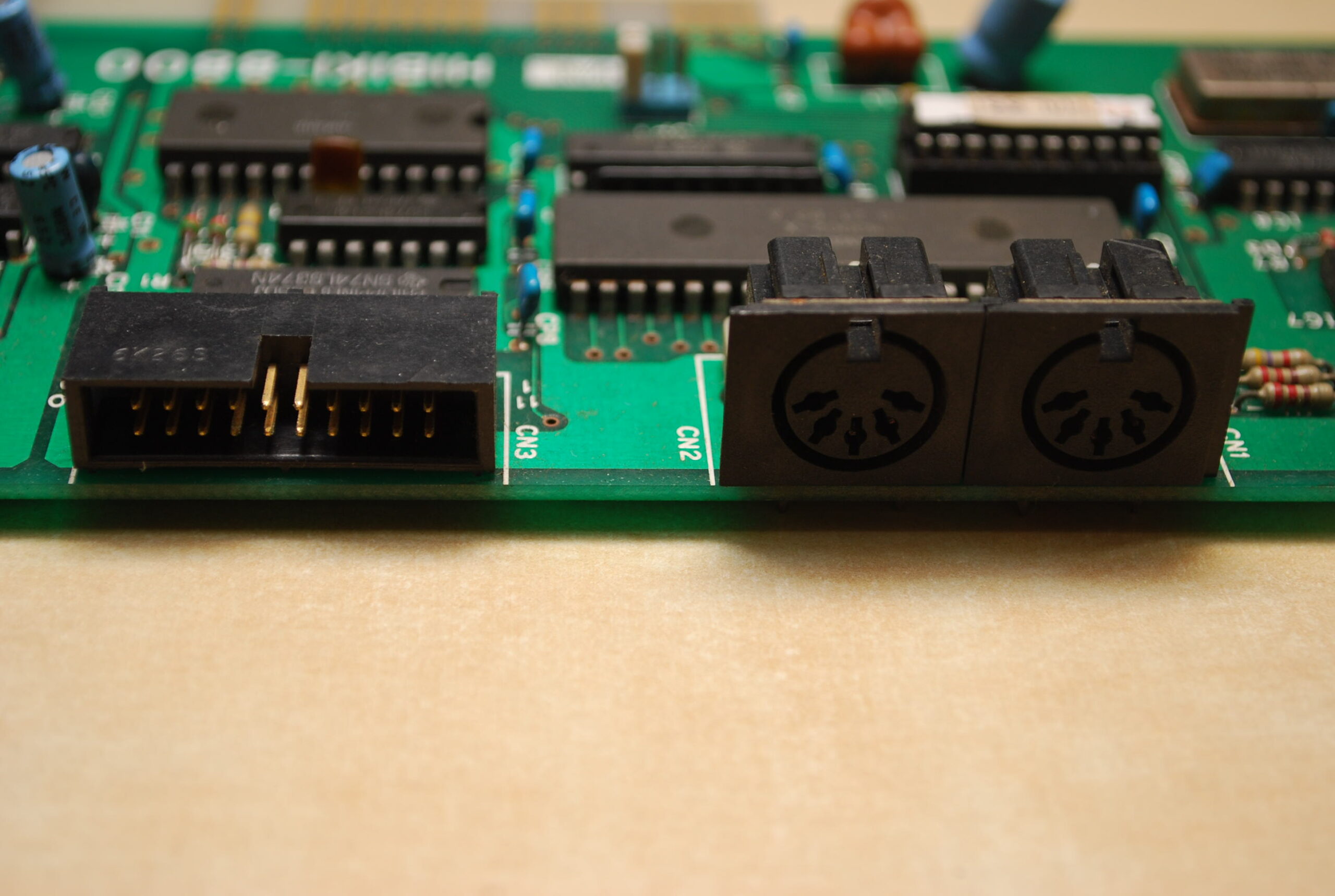

そんなことをしつつ、HAL研のハードウェア担当の方にお願いして、これら2つのチップを乗せるとともにMIDI入出力端子を搭載し、簡単なアンプ回路を搭載して音が出せる試作機版を作ってもらい、PC-8801で動かせるようにプログラムを組んでいきました。

響にはYAMAHAのYK-01またはYK20と接続できる端子(左)とMIDI入出力端子を搭載

高校時代に作ったGSX-8800のとき、最初のハードウェアは設計や試作は自分でやっていましたが、響のときはすべてお任せだったように記憶しています。で、私はまずは音が鳴らせるように、FM音源での音色エディットができるようにプログラムを組んでいったのです。これらはすべてアセンブラで行っていったのですが、大半は自宅で作業していて、週に1度くらい、HAL研に行って、岩田さんに見てもらうというようなやり取りでした。

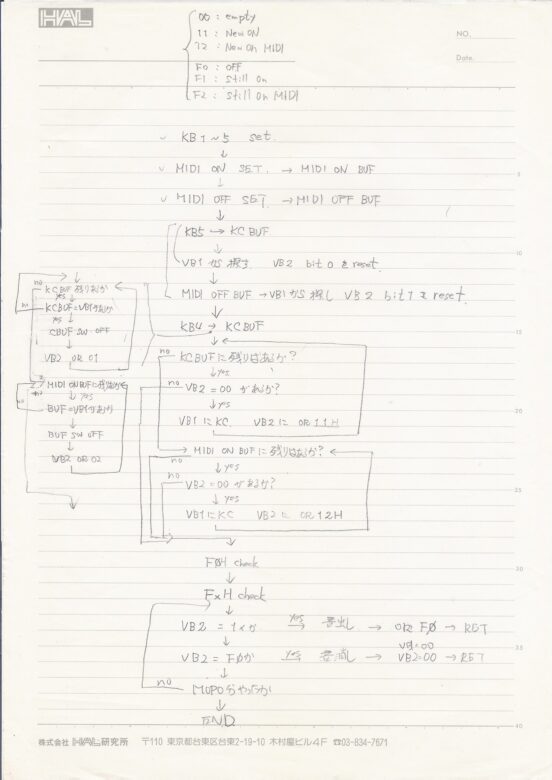

そのころに書いていた一部の機能のフローチャートやらポート制御やらのメモ書きもいっぱい出てきたので、自分の汚い字ではあるけれど、その例をここにさらしておきますね。

鍵盤のキースキャン機能と思われる部分のフローチャート

ただ、これを製品化するためには、単に音が鳴らせるだけではダメ。当然シーケンサが必要になってくるわけですが、そちらのほうは私はまったく手が付けられておらず、メドが立ちませんでした。そこで岩田さんがHAL研の社員の方をアサインしてくれて、そちらはお任せしました。その辺の記憶はやや定かではないのですが、その3、4年後に亡くなってしまったKさんだったのではないかな、と。

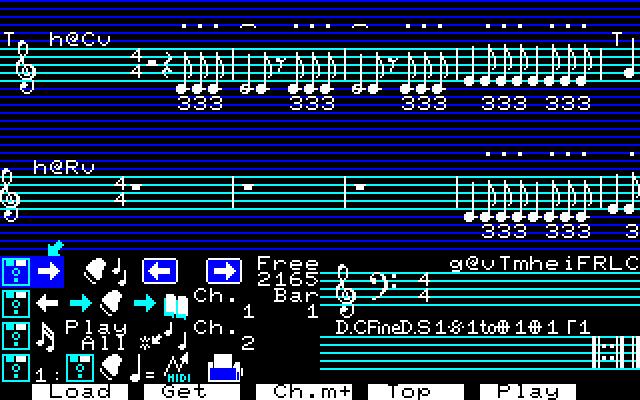

おそらくKさんが作ったのだと思われる譜面入力型のシーケンサ、響子

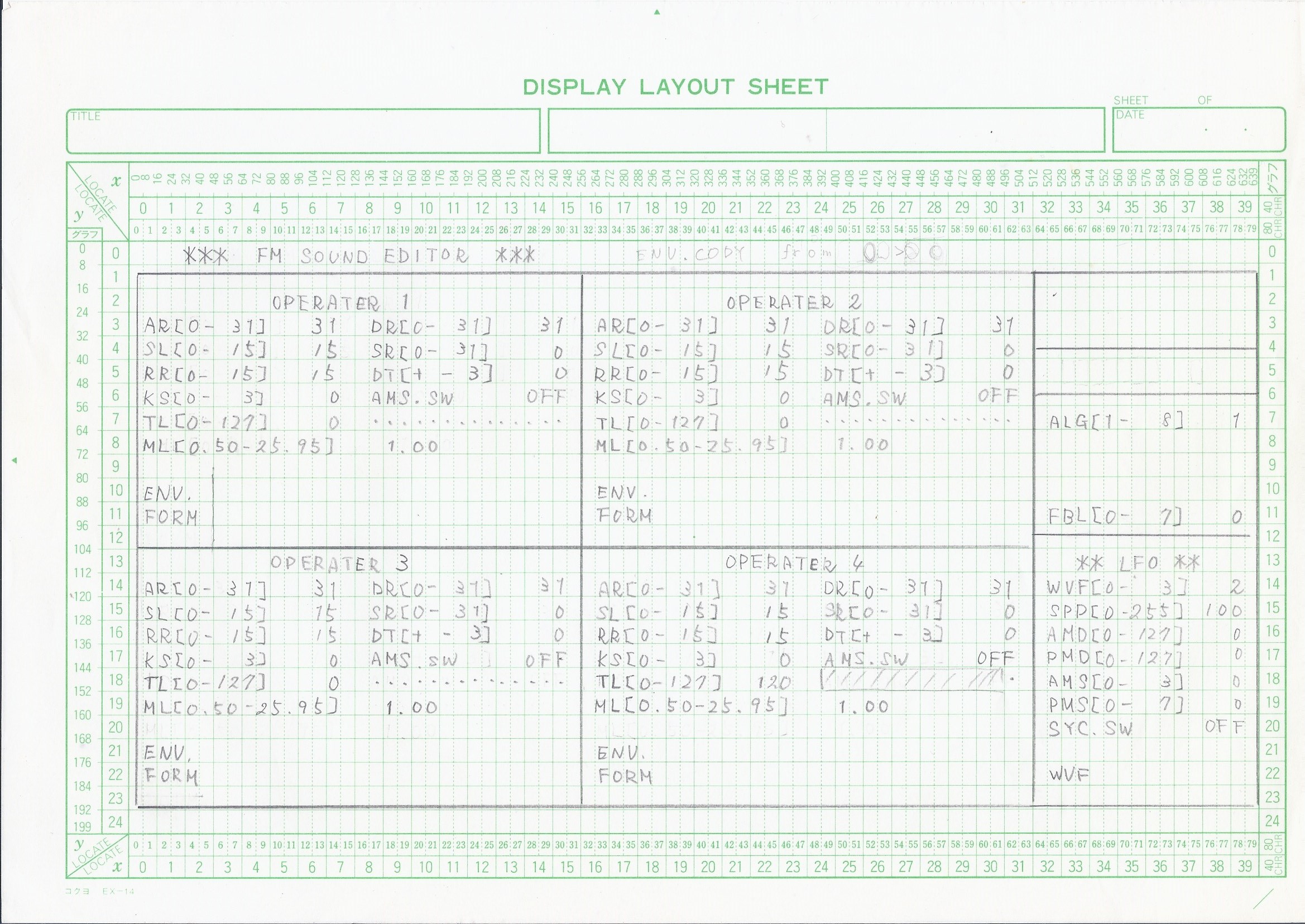

私が作っていたほうのソフトの仕様を細かく説明していてもキリがないので割愛しますが、デジタル制御のシンセサイザキーボードのファームウェアを作っていたのとほぼ同じですね。YK-01というヤマハのキーボードを接続して弾くと、8音ポリで音を鳴らすことができ、それと同時にMIDI信号が出力される。また外部からMIDI信号が入ってきても同じように鳴らすことができるという仕組みで、音色エディタを使って音色を作ったり、そのデータをライブラリ化できるという感じ。その時の画面をレイアウト用紙に手書きしていたのが出てきたので、これもさらしておきましょう。

FM音源パラメータを直接入力できる形にした画面のレイアウト

とくに岩田さんから納期について言われた記憶はありません。大学の期末試験などを適当に乗り切りつつ、当時スタートしていた月刊マイコン(電波新聞社)での連載などを書く仕事をしつつの開発だったので、そんなにスピーディーな開発ではなかったと思いますが、半年程度でメドがついてきた中、気に入らなかった出来事がありました。それが、製品のネーミングです。

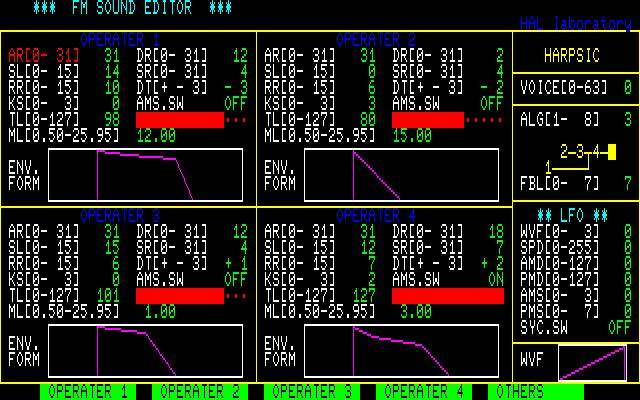

最終的に製品として発売されたときの響造の画面。上のレイアウトと照らし合わせると面白い

社内である程度議論していたのかもしれませんが、ある日、HAL研に行った日に、岩田さんから「名前は“響(ひびき)”にしようと思う」、と言われたのです。で私が作っているソフトのほうは音色づくりソフトだから“響造(きょうぞう)”、シーケンスソフトのほうは“響子(きょうこ)”にする、と。「そんなダサイ名前は嫌だ!」と反論したけど、岩田さんからは、最近のソフトの名前の付け方はこれが風潮だから、と押し切られてしまいました。

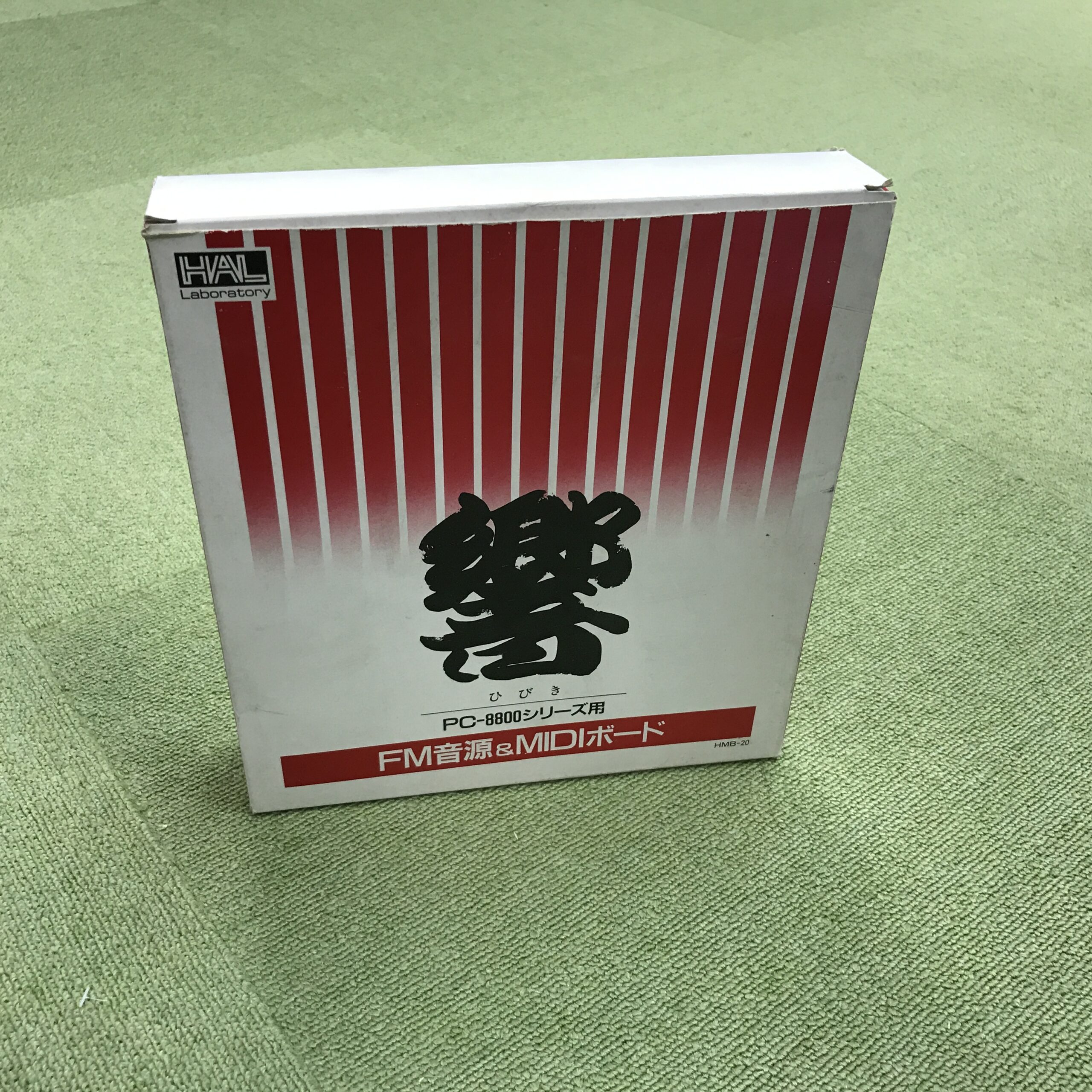

個人的には納得いかない響という名前に決まった

個人的にはそれまでのGSX-8800とかPCG-8000といった感じの名前が絶対にいいと思っていたんですけどね。確かに当時、“一太郎”なんてワープロソフトが登場してきたり、“桐”なんてデータベースがあったり、日本語名のものが増えてはいましたが、電子楽器機材にそれはないだろう、と。「岩田さん、めぞん一刻が好きだったので、響子って名前が付けたいんでしょう!」なんて食い下がったような気もするんですけどね……。このネーミングはいまだに納得はいってませんが、そのようにして製品が発売されたのでした。価格は当時39,800円。消費税なんてものが導入される前のことですね。

最後のほうに作成した響のマニュアルの原稿。これはまさに一太郎で私が書いたのだと思う…

実数は知りませんが、結局この響は、それほど数は売れなかったと思います。当時あったCOMUSIC誌など、いくつかの雑誌に紹介記事が掲載された記憶はありますが、それほど大きな話題にはならなかったですからね。個人的には、響子と当時買ったMTRであるTASCAMのPortaOne、またRolandのJUNO-106やTR-707なんかを接続して、いろいろ多重録音をしてみたり、そうして作ったオケを利用して、クリック聞きながらライブするなんてことをしたり、とかなり使い込んだんですけどね。

39,800円で発売された響

少しずつ記憶が薄れていく中、いろいろな資料を引っ張り出しつつ、岩田さんの命日に振り返ってみました。改めて思い返しても、自分の能力はあんまりなかったので、やはりエンジニアの道に進まなかったのは正解かな、と思いますが、当時、岩田さんに教わり、経験させてもらったことが、自分の今のベースになっているのは間違いない、と改めて確信したところでもあります。

※今回使った写真、画面について

響のパッケージは定期的に開催されている80mkII会でお会いしたUME-3(@ume3fmp)さんにその場でお借りして、撮影させていただいたものです。また、響子、響造のスクリーンショットは同じく80mkII会でお会いしたapaslothy(@apaslothy)さんのサイトに掲載されていたものですが、お願いしたころ、縮小していないオリジナル版をいただけたので、それを掲載させていただきました。30年も前の製品である響を今も大切に保管していただいているUME-3さん、apaslothyさんに改めて心から感謝いたします。

【関連記事】

追悼:任天堂 岩田聡社長 HAL研究所の天才新入社員と高校2年生の思い出 by 藤本健

任天堂社長・岩田さんの新入社員時代にいっしょに作ったDTMソフト

HAL研究所 響(80mkII愛友会)

ヤマハ純正のFM音源コア搭載のiYM2151がDETUNEより登場

マニアックなFM音源がiPadで復刻~DETUNEとヤマハが組んだアプリ「iYM2151」 ~

岩田聡氏とPC-8801用ハードウェア(80mkII愛友会 別館)

コメント

いやぁ、懐かしいですね。

私は富士通のFM-77を使っていたので違うFM音源ボードを買いましたが、最初に音出しした時は感動しましたね。小学生でした。w

響は学校の先生が使っていたので覚えていますが、ギターとか音色感の違いが面白いなぁと思ったものです。

一生懸命、カッコイイを追求していたころですね。(*^ω^*)

あこがれの製品でしたが、価格や対応ソフト(ゲーム)がなかったので断念した記憶があります。

ゲームメーカーと連携して対応ゲームが出せたら、

8800シリーズやVAシリーズの歴史ももう少し変わったのかもしれません。