世界最大の楽器メーカー、ヤマハ。その中枢にK’s Lab(ケーズラボ)という研究グループがあるのをご存知ですか?ヤマハのフェロー(情報科学博士)であるDr.Kこと国本利文(くにもととしふみ)さんが率いるK’s Labは物理モデルといわれるシステムの研究を30年以上続けてきた世界にも類を見ない最高クラスの研究グループ。ここから、古くはVL1やVP1といった楽器、またRIVAGE PM10などの業務用コンソール、身近なところでいえばTHRシリーズという小型ギターアンプなど、さまざまな製品が生み出されてきました。

先日そのK’s Labが豊岡からヤマハ本社内の新社屋、ヤマハ21号館(イノベーションセンター)へ移動し、装いも新たになりました。その際、K’s Labの主要メンバーに、これまでどんな研究・開発に取り組んできたのか、さまざまな角度から話を伺ってみました。なかなか入ることができない、世界最先端の研究所は、これまでどんなことに取り組み、どんな成果を上げてきたのか、月1回ペースの3回の連載でレポートしてみたいと思います。その第1回目となる今回は、K’s Labスタートのキッカケとなった、ある論文の発掘と、それによって作られた楽器という話からスタートしてみましょう。

ヤマハの研究グループ、K’s Labを訪ねてみた

ヤマハの研究グループ、K’s Labを訪ねてみた

「もう今から31年も前のことになりますが、1987年にこのK’s Labをスタートさせました。当時DX7などのFM音源がヒットし、PCM音源も製品化されてきていた時期。でも『その次の音源を5年以内に作れ』というトップからの指示があって、その研究が始まったのです」と国本さんは振り返ります。

ヤマハ本社内の新社屋、ヤマハ21号館(イノベーションセンター)

ヤマハ本社内の新社屋、ヤマハ21号館(イノベーションセンター)

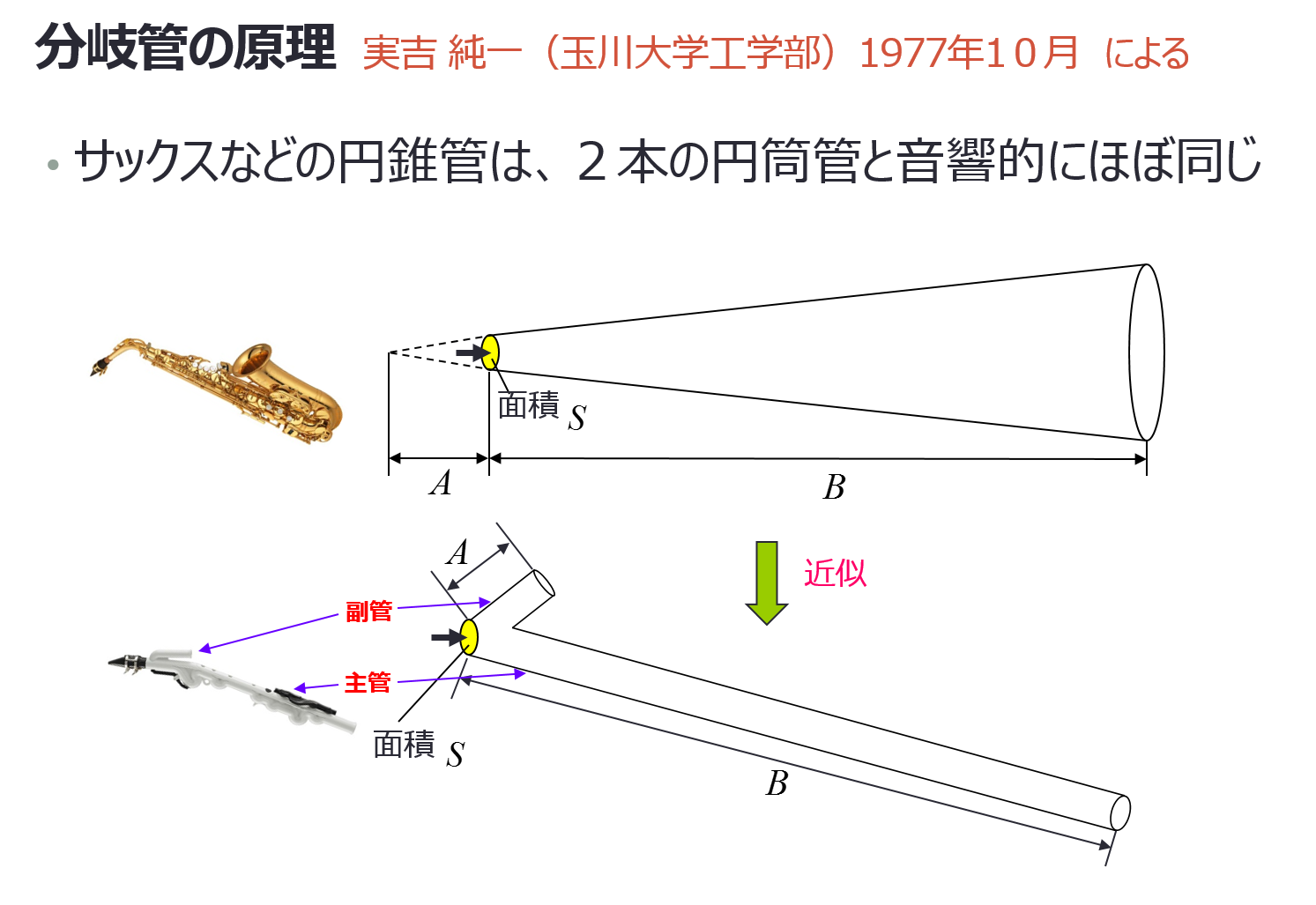

国本さんを中心に7~8名のメンバーが集まってスタートしたK’s Labは減衰音の研究などから手を付け始めていたところ、ある日「円錐管は、2本の円筒管により近似される」という古い論文をたまたま見つけたことで、大きく沸き立ったといいます。

K’s Labを率いる国本利文さん

K’s Labを率いる国本利文さん

「ほとんど埋もれてしまっていた論文で、音響学会では著名な先生が書いたものだったのですが、これは我々にとっては画期的な理論でした。たとえばサックスの音をモデリングの計算によって鳴らそうとしても、円錐管があるために非常に計算量が多く複雑になり現実的ではありませんでした。でも単純な円筒管2つで近似できるとなればまったく状況は変わります。すぐに原理確認をして鳴らしてみると、確かに実際のモノでもモデリングの計算でも、簡単にサックスの音が鳴らせることが分かったのです」と国本さん。

「円錐管は、2本の円筒管により近似される」という理論が大きな転機となった

「円錐管は、2本の円筒管により近似される」という理論が大きな転機となった

これができるならサックスだけでなく、トランペットもできるし、フルートもできる。一方、弦楽器だって波が遅れていくだけですから基本は同じ。そうすればバイオリンもいけるだろうし、ギターでもできる。これならナチュラルな楽器は演算によって音を出せそうだ……と研究を進めていった結果、1993年、VL1という物理モデリングによる世界初のバーチャル・アコースティック音源が誕生したのです。

1993年に発売された世界初のバーチャル・アコースティック音源、VL1

1993年に発売された世界初のバーチャル・アコースティック音源、VL1

まさにトップからの命を受けて5年で、画期的なものを作り上げたK’s Labではありましたが、これがDX7のような世界的ヒット製品になったのかというと、残念ながら、そうはいかなかったようです。

「ビジネス的にはあまり伸びなかったんですよね。ただ物理モデルの考え方自体は、これに留まるものではありません。管楽器や弦楽器以外にも応用は利きます。とくに電子回路のシミュレーションは将来的に非常に有望であるという確信は持っていました。電子回路のシミュレーションなんて、関係ないもののように思えるかもしれませんが、これは管楽器・弦楽器のシミュレーションと技術的には地続きなんですよ。これをエフェクトに活用していきたいという想いを持っていました」(国本さん)

VL1には、いくつかのエフェクトが搭載されていましたが、実はそこにあったフランジャーやディストーションは物理モデルによって電子回路をシミュレーションして処理するものになっていました。これが後のVCM (Virtual Circuitry Modeling) へと続いていく原点でもあったのです。

「円錐管は、2本の円筒管により近似される」という理論はVenovaにも応用された

「円錐管は、2本の円筒管により近似される」という理論はVenovaにも応用された

ちなみに「円錐管は、2本の円筒管により近似される」という理論は、その後ヤマハ社内においてまったく違う方面にも活用されており、昨年発売されて大ヒットになっているカジュアル管楽器、Venova(ヴェノーヴァ)も、この理論によって作られているそうです。

そのVL1のあと、それを発展させたシンセサイザーVP1を1994年に270万円という価格で発売。一方VL1の低価格版ともいえるVL7も同年に発売。私個人的にはハーフラックサイズになり、58,000円で1996年に発売されたVL70-mに飛びついて購入した覚えがあり、今も大切に手元に置いてありますが、いずれもビジネス的に大成功というレベルにはならなかったようです。

今も私の手元にあるハーフラックサイズのバーチャル・アコースティック音源、VL70m

「そんなこともあり、私も90年代後半、少しこのプロジェクトを外れ、マーケティングや商品企画を行うなど、技術を外から見ている時期もありました。ただ残ったメンバーたちで、AN1xやEX5といったアナログ回路のモデリングを中心にシンセサイザーを手掛けていったのです。」と国本さんは当時を思い起こします。

その後、2001年に国本さんもK’s Labに復帰し、新生K’s Labとしての動きが活発化していきます。ここではPA事業を担う部門からの要請もあり、デジタルミキサーにターゲットを絞り、そこにアナログ回路の物理モデルを用いたエフェクトを開発・搭載することになったのです。

「世の中には、すでにさまざまなプラグインが登場していたし、中にはアナログ回路の物理モデリングを謳うものもありました。ただ、実際見てみると、厳密な意味でのモデリングができているものはほとんどありませんでした。そこで、我々の内部でもいろいろアイディアを出し合いながら業務用のコンソールで利用できる、本気の物理モデリングエフェクトを開発していったのです。具体的にはスタジオ系のコンプ、EQ、ギターエフェクター、テープサチュレーターなど8種類を作り、これらをデジタルミキサーのファームウェアアップデートに合わせて搭載したのです」(国本さん)

具体的には2002年~2003年に発売された制作向けデジタルミキサー、DM2000、02R96、DM1000、01V96のV2というバージョンの新機能の目玉として、物理モデリングエフェクトが搭載され、当時大きな話題にもなりました。また、このタイミングで、これら物理モデリングエフェクトをVCM=Virtual Circuitry Modelingと名付けるとともに、K’s Labのロゴなども作られ、K’s Labの名を世界に知らしめたのです。

DM2000 V2などにVCMが搭載された

DM2000 V2などにVCMが搭載された

これら第一世代のVCMエフェクト群はその後発売されたライブ向けのデジタルミキサー、PM5DやM7CL、LS9にも搭載され、VCMの評価は制作とライブ、両方の世界で高まりました。その間もK’s Labは新たなVCMエフェクトの開発を続けます。そして2012年、Dante対応が話題を呼んだデジタルミキサー、CLシリーズに第二世代となるVCMエフェクトが投入されます。

「この時の目玉にしたのがRupert Neve Designs(RND)社とのコラボレーションでした」と国本さん。そうRND社とは現在のプロオーディオの世界のすべてを築き上げてきたといっても過言ではないエンジニア、Rupert Neve(ルパート・ニーブ)氏率いる会社。

プロ・オーディオの世界を築き上げてきたRupet Neve氏

プロ・オーディオの世界を築き上げてきたRupet Neve氏

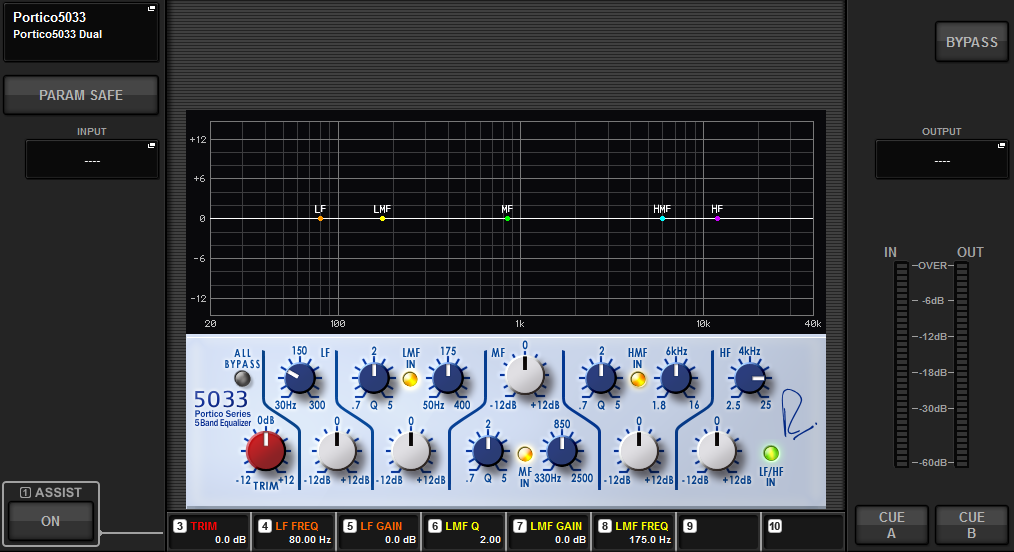

「やはり1つ、間違いなく王道の方法としてあるのは、アナログの有名な機材をエミュレーションすることです。それも誰もがやっているものではなく、どこのベンダーもまだエミュレーションを成し遂げていない、それでいて有名な機材であることが望ましい。社内でもPAの部門からRND社が発売しているアナログのアウトボード、Porticoシリーズがいいのでは……という声が挙がっていたのです。私個人的には、まさかそんなレジェンドと組めるなんて思ってもいなかったのですが、すでに十分に下調べもしており、ほぼ完全なモデリングができるはず、という自信は持っていました」と国本さんは当時を振り返ります。

大きな転機となったのはK’s LabとRupert Neve氏率いるRND社との技術提携だった

大きな転機となったのはK’s LabとRupert Neve氏率いるRND社との技術提携だった

CLシリーズ発売から遡ること5年。2007年9月にRND社を訪問しRupert Neve氏とミーティングをすることになったのです。Neve氏がどう反応するのか、緊張の中、その時点でK’s Labで開発したVCMの音を聴いてもらった結果、Neve氏からは「良い音楽性で、実機の特徴も出ている」という評価をもらったそうです。「Neveさんに会うかなり前からNeve製品、SSLのコンソールなど、さまざまなビンテージ機材のモデリングを追求で実験を繰り返してしていて、色々な機材の勘所を十分に分かっていたので、Neveさんにも納得いただけたのだと思います」と国本さん。その後、Rupert Neve氏の音響機材設計の考え方などについて、薫陶をいただいたそうです。ベースの技術を完全に共有していることをお互いで確認でき、すぐに話は通じ合ったのだとか。

国本さんとNeveさんの間ですぐに話は通じ合ったとのこと

国本さんとNeveさんの間ですぐに話は通じ合ったとのこと

Porticoのモデリングは数ヶ月を要したそうで、いったん完成させたモデリングを試聴していただいたところ、「よく似ている」との最初の評価だったそうですが100%満足というわけではなく、「ここの高域の鳴り方はボクが作ったモノはこうなっている」、「低域の倍音の出方をこのようにすれば、よくなる」……とアドバイスをもらい、段々と完成に近づけていったそうです。「最終的には100%満足していただきました」と国本さん。

RND社の5バンドEQであるPortico 5033の実機

RND社の5バンドEQであるPortico 5033の実機

ところで、そもそもアナログ回路の物理モデルとは、どういう仕組みで実現しているのでしょうか?コンデンサ1つ、トランジスター1本から、本当にすべてをシミュレーションしているのでしょうか?

K’s LabでPorticoシリーズのモデリングを行っていった。画面はPortic 5033のモデリング

K’s LabでPorticoシリーズのモデリングを行っていった。画面はPortic 5033のモデリング

「特性が同じで、まったく同じ音が出るのなら、デジタル的な簡単な計算処理でいいんです。でもアナログ回路の場合、細かい挙動まで見ていくとそう簡単にはいかないケースも多い。その場合はコンデンサ1つ、トランジスター1本を組み合わせた単純な回路の特性も正確にシミュレーションしていく。全体を見ながら簡単に処理できるところは簡単に行い、細かく見るべきところはしっかりシミュレーションする。メリハリをつけて2つの手法を使い分けていくのがポイントなんです。最終的には実機と同じ特性を実現し、同じ挙動の同じ音にしていくのをVCMで実現しているのです。

さて、ここでもう少し具体的にK’s Labでどんなものを作っているのかを見てみましょう。今回取り上げるのは比較的わかりやすい挙動を示す、チャンネルEQについてです。チャンネルストリップEQという呼び方をする場合もありますが、このチャンネルEQとは、ミキサーコンソールの中の各チャンネルの音質を調整するためのイコライザーのこと。いわゆるエフェクターとは少し意味合いが異なるのですが、ヤマハの現行機種であるミキシングコンソール、RIVAGE PMシリーズやCL/QLシリーズに搭載されているチャンネルEQを例に見てみます。

チャンネルEQの開発に携わった田宮健一さん

チャンネルEQの開発に携わった田宮健一さん

このチャンネルEQの開発に携わったのは主事の田宮健一さん。田宮さんは、大学時代にオーディオにはまり、将来はAVアンプ開発に携わりたいという理由からヤマハに入社したのだとか。入社後、AVアンプ向けの音場データの開発や設備向けスピーカーの開発を経て、2010年にK’s Labに。ちょうど、国本さんがヤマハの研究開発センターのセンター長だったときにK’s Labに呼び寄せられたそうです。

国本さん(左)と田宮さん(右)

国本さん(左)と田宮さん(右)

「ヤマハのチャンネルEQは2001年に発売されたPM1D用に開発されたものが脈々と受け継がれてきましたが、2015年発売の新世代機であるRIVAGE PM10の登場に合わせて新たなものを作ろうと、2012年ごろから開発に着手しました。これは、まさに今後のヤマハのスタンダードとなるチャンネルEQを作らなくてはならない、ということで責任も重大でした。開発の基本となったのは、音楽性の高いEQであると同時に、音楽が作りやすいEQであること、そしてどんな楽器、どんな音楽にも使える汎用的なEQであると同時に手早く操作できること。そんなすべてを満たすチャンネルEQの開発に取り組んでいきました」と田宮さん。

RIVAGE PM10に向けて新たなチャンネルストリップを開発

RIVAGE PM10に向けて新たなチャンネルストリップを開発

なかなか難しそうな命題ではありますが、それに対し田宮さん達は3つのバリエーションのチャンネルEQを作り、必要に応じて使い分けられるようにしていったそうです。

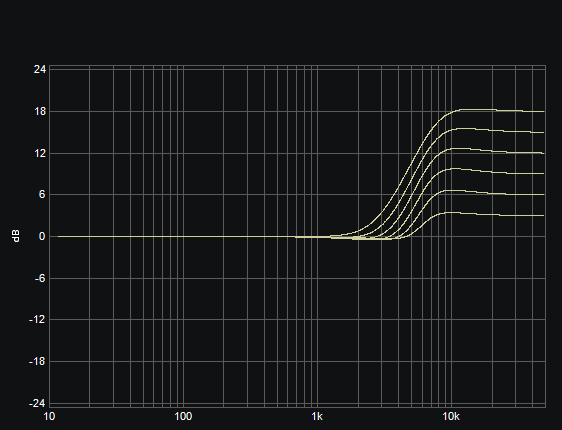

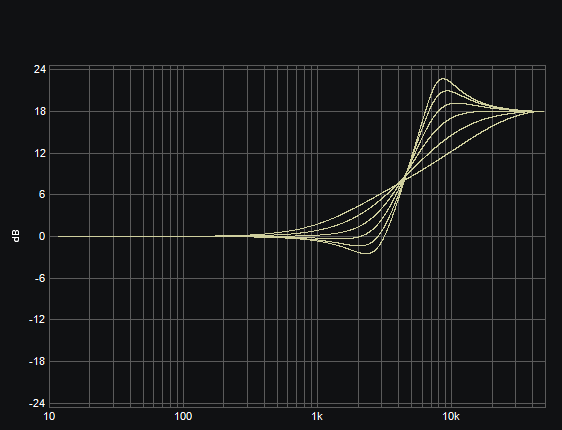

「PM1D以来、ヤマハのデジタルコンソール/プロセッサに搭載されてきたEQをLegacyと位置づけた上で、Precise、Aggressive、Smoothの3つのアルゴリズムを追加しました。それぞれの特性をグラフで見ると、違いがハッキリと分かると思います」(田宮さん)

PM1Dからな流れを引き継ぐLegacyの特性

PM1Dからな流れを引き継ぐLegacyの特性

順に見ていくと、数学的にとても正確なグラフになっているLegacyに対し、PreciseはLegacyの正確性を継承しつつ、進化させたものになっています。狙ったポイントを正確に調整してさまざまな音作りが行えるのが特長とのこと。見てみると、オーバーシュート気味、つまり少し持ち上がってから下がる特性になっているので、直感的にも効果が分かりやすい音作りが可能です。また、EQゲインを変えても 周波数のコントロールポイントが聴感上では一定に聴こえるように調整していたり、オーバーシュートの立上りやゼロクロスの周波数を EQゲインに合わせて厳密に調整することにより、余分な帯域が一緒に持ち上がったりしないように調整を行うなど、作りこまれています。

Legacyを進化させたPreciseの特性

Legacyを進化させたPreciseの特性

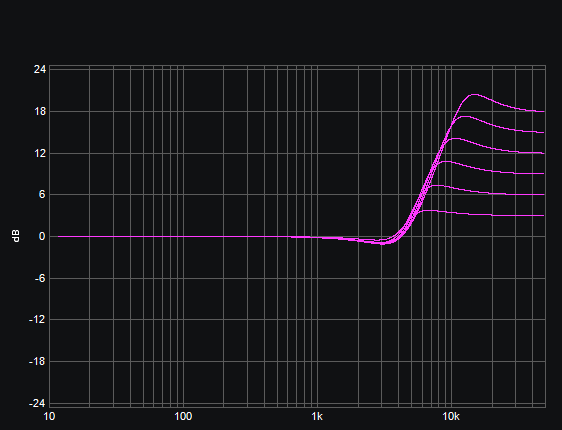

一方、Aggressiveは、音楽的で効きが非常に良いのが特長。Shelvingのオーバーシュートをやや強調することにより、音楽的でかつ効きのよい特性にしてあります。また、PeakingではプロポーショナルQの要素を強めにし、EQゲインが小さくても効きのよい特性を実現しています。

音楽的で非常に効きがいいAggressiveの特性

音楽的で非常に効きがいいAggressiveの特性

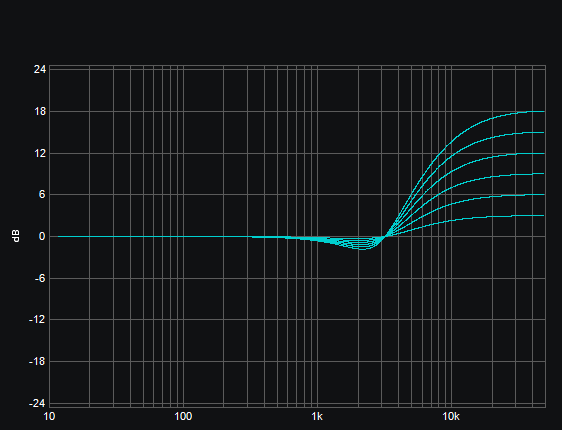

そしてSmoothは、その名の通りで、原音の雰囲気を壊さず、自然でなめらかな音作りができることが特長です。Legacyと同様 Shelvingのオーバーシュートはつけていませんが、立上りのゼロクロス周波数を一定にすることで、コントロールのしやすさをキープしながら、自然でなめらかな音作りができるようになっています。

自然でなめらかな音作りができるSmoothの特性

自然でなめらかな音作りができるSmoothの特性

できれば、この4つのアルゴリズムによってどう音が違ってくるのかデモを聴いてみるとわかりやすいのですが、同じチャンネルEQでも、こんなに音が違ってくるのかと実感できる内容でした。

K’s Labのロゴ

K’s Labのロゴ

このように、30年の歴史を持つK’s Labだからこそ可能な物理モデリングを用いた音作り。次回、さらに詳細へと入っていこうと思います。

【関連記事】

60年代、70年代のRupert Neve氏開発の製品をリアルに再現させるヤマハの研究機関、K’s Labの技術力

30年に渡るヤマハの基礎研究が生み出す、新製品群。世界最先端で物理モデリングを追及してきたK’s Labの底力

【関連情報】

Virtual Circuitry Modeling 技術によるオーディオエフェクトの開発