これまで「ヤマハの研究機関、K’s Labが30年前に生み出した多大なる実績。それは1977年の論文の発掘から始まった」、「60年代、70年代のRupert Neve氏開発の製品をリアルに再現させるヤマハの研究機関、K’s Labの技術力」という記事で紹介してきた、世界にも類を見ないサウンドの研究機関であるヤマハのK’s Lab。このK’s Labに関する連載の3回目となる最終回は、物理モデリングエフェクトであるVCM=Virtual Circuitry Modelingを使って生み出した新たなエフェクトと、ギターアンプについてみていきます。

いずれも昔の名機を復活させるというものではなく、これまで研究してきた成果をベースに生み出したまったくの新製品。具体的にはヤマハのデジタルミキシングコンソール、RIVAGE PM10などに入っているマルチバンドコンプレッサーであるMBC4と、4バンドEQであるDynamic EQ4、そして小型なギターアンプとして大ヒットとなったTHRシリーズについてです。実際にMBC4、Dynamic EQ4、そしてTHRの開発を担当した研究者に話を聞いてみたので、その内容について紹介していきます。

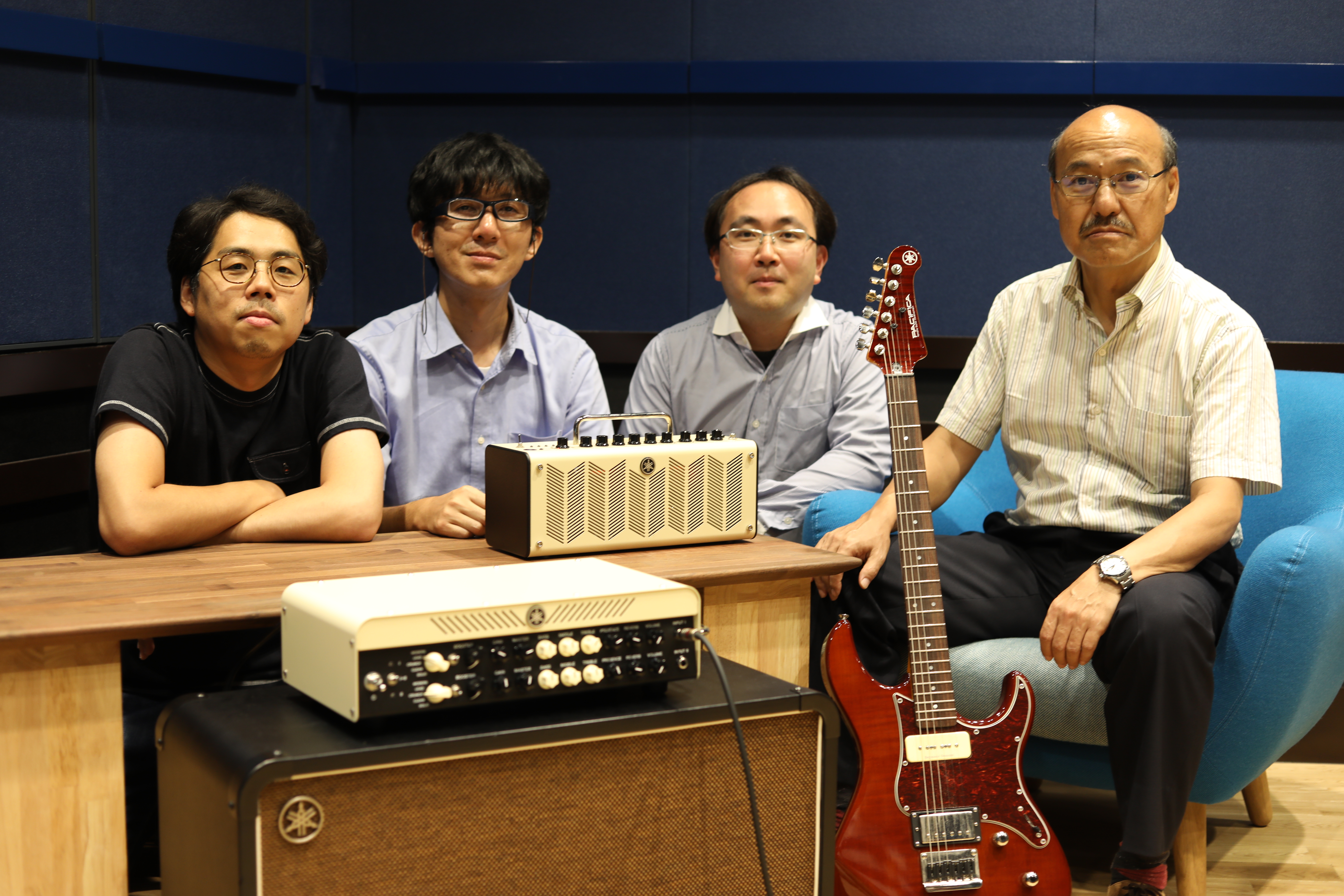

基礎研究を続けているK’s Labのみなさん。左から森隆志さん、石塚健治さん、大下隼人さん、国本利文さん

これまでの記事でも紹介してきたとおり、K’s LabはヤマハのフェローであるDr.Kこと国本利文(くにもととしふみ)さんが率いる浜松のヤマハ本社内にある研究グループ。過去にはバーチャルアコースティックという新しい分野を開拓したり、プロオーディオの世界のレジェンドであるRupert Neveさんと組んで、昔の名機を最新のモデリング技術で復刻させたりと、30年近くの間、サウンドにおける世界の最先端の研究・開発を行ってきた研究機関なのです。

MBC4の開発担当で、以前はVOCALOIDの開発にも携わっていたという大下隼人さん

今回最初にお話しを伺ったのは、MBC4の開発を担当したヤマハ研究開発統括部の大下隼人さん。大学在学中から楽器の音を判別する技術や自動採譜などの研究をしていたという大下さんは、入社後、VOCALOIDの研究開発を経て2010年からK’s Labのメンバーに加わったとのこと。その後、2013年ごろからMBC4に取り組んでいったそうです。

「デジタルミキサーのマルチバンドコンプは音楽制作においてはもちろん、ライブSRの世界でも広く浸透してきていました。ただノブがズラズラと並んでいて、なかなかとっつきづらいというのも事実であり、いい使い方が分からない……といった声も多くありました。そもそもコンプの使いこなしが難しい……、と。そこで、そうした問題を解決できるものを作ろう、ということで開発を始めたのがMBC4なのです」と大下さんは語ります。

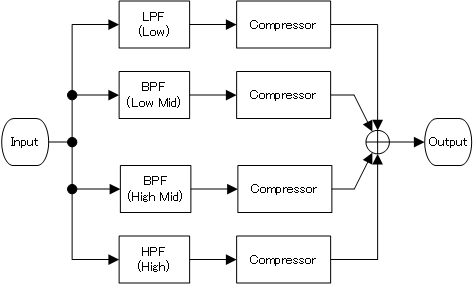

一般的に見たMBC=マルチバンドコンプの基本原理は、図のように一度帯域を分けた上で、別々にコンプレッサーを掛け、その後ミックスするという流れです。そしてMBCは複数の音をつなぎ、まとめるという意味で、より自然なマスターコンプとして使えるとともに、単音の楽器音処理においても、自然な音作りを可能にしてくれます。たとえばボーカルの母音部と子音部を別々に処理したり、ギターやベースのアタック音と胴鳴りを分けて処理したり、またドラムの低音部と高音部を別々に処理することで、バランスのいい音にすることを可能にしてくれます。

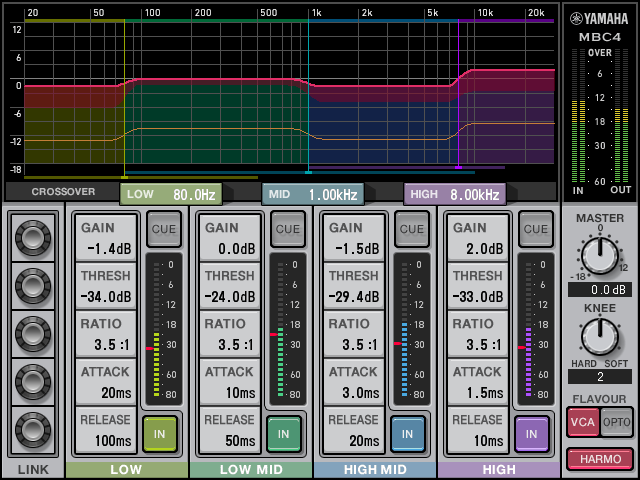

ただ、パラメーターが多すぎるだけに、それぞれの意味や使い方を理解するのが難しいし、現在どういう状態になっているかを把握するのが難しいというのが大きな問題。そこで、GUIを改善すると同時に、VCMテクノロジーを活用する形で、音を調整しやすくするパラメーターを新たに設けたのです。

「とにかく見やすくしたいという思いからグラフ表示を取り入れ、また帯域の色分けや配置、また文字や操作子のサイズ、配色・コントラストなどに徹底的にこだわりました。一方で、音の調整しやすさへのこだわりから、FLAVOUR(この中にVCAとOPTOがある)とHARMOというスイッチを作るとともに、より簡単に好みの音にできるようにしました」(大下さん)

画面右下にそれらのスイッチがありますが、VCAにすると的確に掛かるコンプとなり、メリハリの効いた音量制御、積極的な音作りをやりたい場合に使うのにお勧め、OPTOはゆったりとしたAttackやReleaseの反応で、コンプ感をなくし、より自然な感じにしたいときにお勧めとのこと。また、HARMOをONにすると音の温かみやふくよかさ、きらびやかさが出て、音のなじみ・混ざりがよくなるのだとか…。

「こうしたパラメーターはこれまでK’s Labで培ってきたVCMの知見を利用して実現させました。ただVCMで特定の機材を復元したというのではなく、そのノウハウをもとにまったく新しいものを作った形です。実際多くのPAエンジニアやレコーディングエンジニアにも使っていただきながら、そのフィードバックをもとに調整し、使いやすいものに仕上げています」と大下さんは語ってくれました。

このMBC4と同様、VCMテクノロジーの知見を活用して新たに開発したというのが、やはりPM10に搭載されている4バンドのEQであるDynamic EQ4です。

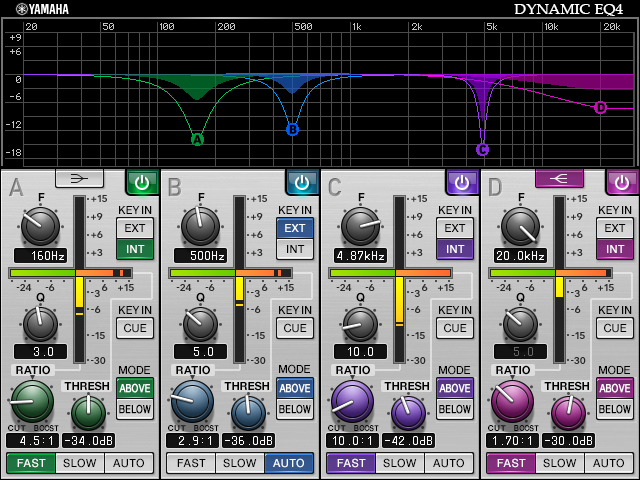

「CLシリーズには、もともとDynamic EQという2バンドのEQが搭載されていました。これがとても使いやすく、すごく評価が高かったのですが、1つだけ問題として指摘されていたのが2バンドでは足りない、という点でした。そこで、音の質感や操作性を変えず4バンド版を作ろうということで開発をスタートさせたのがDynamic EQ4なんです」と話すのは開発を担当した、ヤマハ研究開発統括部 石塚健治さん。

もともとあり、定評があったDynamic EQ。このEQは以前の記事で紹介した小村肇さんによる開発

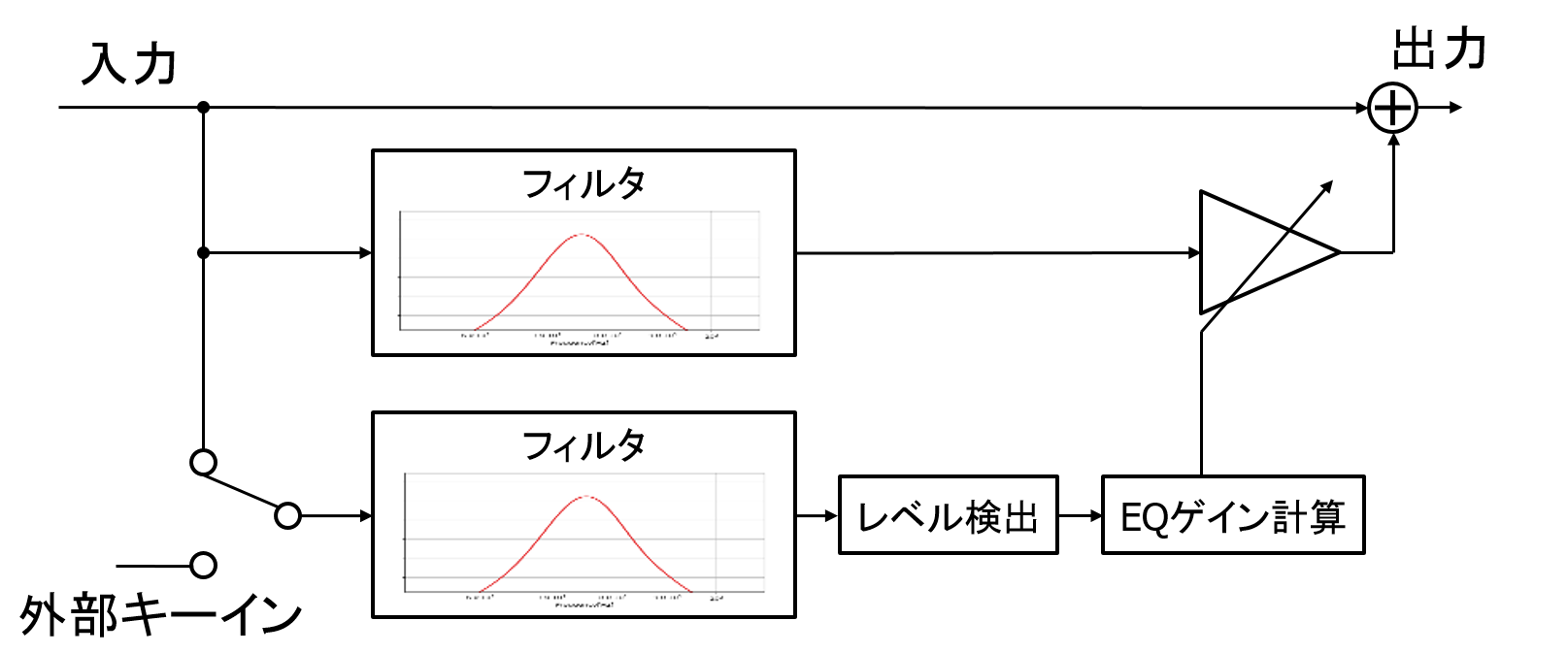

このDynamic EQ4のメカニズムとしては下の図のように入力された信号を2つに分岐させ、別々のフィルターを通した上で、片方でレベル検出し、EQゲイン計算した結果を掛け合わせる形。そのため狭い帯域の狙った周波数だけをリアルタイムにコントロールできるというのが大きな特徴。実際に石塚さんにデモをしてもらったところ、EQとして想像していたのとはだいぶ違う使い方ができるのに驚きました。

「周波数帯に狙いをつけることで、サ・シ・ス・セ・ソのような歯擦音をリダクションするディエッサー的な効果を出すことができます。一方で、パッというような破裂音を検知してそこをリダクションできるのも、このDynamic EQ4の特徴なんです。つまりボーカルに活用することで、ボーカルの嫌な成分を削ることができるのです。また周波数の整理ができるのも特徴となっています。たとえばベースとドラムのキックは帯域が被ってしまうことが多く、そこがモコモコした音になりがちです。そこでキックが鳴っているときにベース側の被った音を落としてすっきりさせるといった使い方も可能なのです」と石塚さんは説明してくれました。

Dynamic EQの使いやすさ、音の質を保ちながら新たに開発したDynamic EQ4

この2つの音の被りに対してはサイドチェイン的な使い方で実現しているようですね。さらにABOVEとBELOWというモード切り替えのスイッチがありますが、これはRATIOの設定に合わせて以下のような挙動を示す設計になっています。つまり一般的なコンプレッサーのようにあるレベルを超えたらリダクションするというだけでなく、あるレベルを超えたらさらにブーストするとか、ゲートのようにあるレベルに達しなければ落としてしまう…というような使い方もできるエフェクトなんですね。

「このDynamic EQ4でVCMらしい点としては、シェルフを選べるという点があります。シェルフにすれば、その先がカットされるわけですが、ここに音楽的なカットができる仕掛けがはいっています。これはVCMの研究の結果得られたライブラリを組み込む形で実現させています」(石塚さん)

ちなみに石塚さんは大学時代、制御系の学科にいて、比較的どんな研究をしてもいい、という環境だったこともあって、スピーカーの制御をデジタルで行うということを独学で行っていたのだとか。ギターが好きだったこともあり、ヤマハに就職し、RIVAGEのUI開発などを経て、希望がかなってK’s Labの一員となったそうですよ。

MBC4もDynamic EQ4もPM10などのプロ用機材に入っているプラグインであり、一般のDTMユーザーがすぐに使える環境にないのはちょっと残念なところではありますが、こうしたK’s Labが生み出した技術が、少しずつでもDTMユーザーに開放されてくるといいな、と感じたところです。

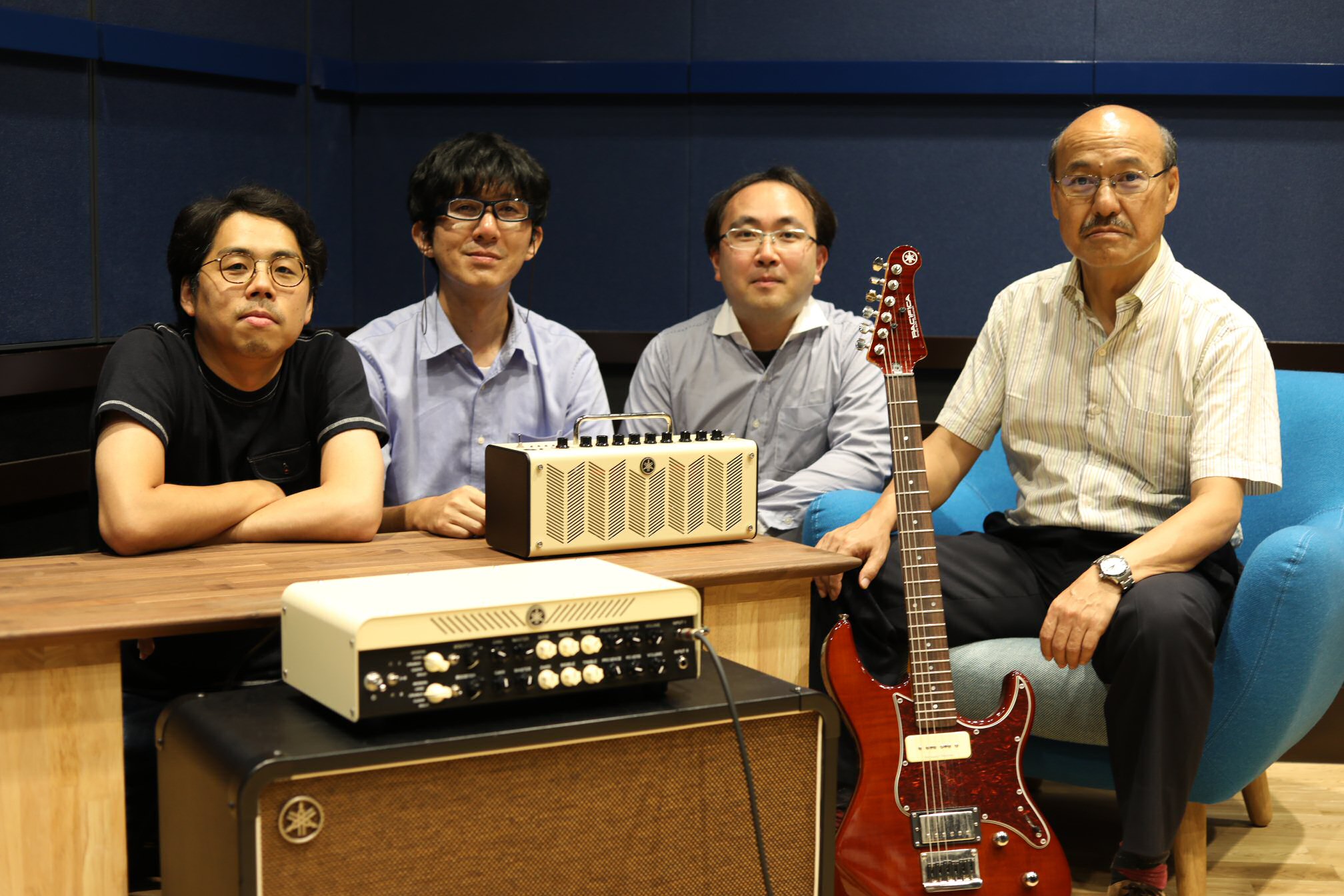

ヤマハの人気ギターアンプ、THR10やTHR100HもK’s LabのVCMテクノロジーが用いられている

このようにK’s Labの生み出したVCMテクノロジーは、プロ機材で利用されるケースが多い一方で、もっと幅広いユーザーに開放されている例もあります。その一つがギターアンプのTHRシリーズです。そのTHRシリーズの開発を担当したのがヤマハ研究開発統括部の森隆志さん。森さんは大学時代半導体物性シミュレータを研究していたとのことで、まったく音とは関係のない世界だったようですが、入社後最初に携わった大きな仕事がTHRだったそうです。

THRシリーズでのVCMテクノロジーを使った音作りに取り組んだ森隆志さん

「当初は信号処理ではなく、THRの組み込みのファームウェア開発を担当していましたが、その後K’s Labのメンバーとなり、信号処理のほうを行っています。実は、ほかのVCMの活用例と異なり、THRの商品企画が立ち上がった時点ではVCMを利用するということは想定していなかったんです。ギターアンプは世の中に山ほどあるけれど、世の中にないギターアンプを作ろう!という考えが発端。いろいろアイディアを出した中、机の上に置いても変じゃないギターアンプを作ろうということになったのです。最近はみんなYouTubeを見ながらギターを弾いたり、Cubaseなどを使ってギターを弾いたりするから、小さくて机の上に置けて、でも本格的なサウンドが出せるギターアンプは必要になるはずだ」と森さんは当時を振り返ります。

机の上におけるギターアンプというコンセプトで開発されていったTHR10

「THRの開発にはヤマハの技術を全集合させていくということになり、まずはDSPにヤマハの社内製のものが採用されることになりました。ここには数多くのオーディオ処理技術が入っているし、USB接続などの機能もあるので、PCとの連携性という面でも強力であり、かつ低コストで実現できるというメリットもありました。さらにスピーカー部にはAV事業部のHi-Fiオーディオ技術を採用することが決まりました。では、音はどうしよう……となったときに、K’s Labの技術であるVCMを用いたアンプシミュレーターやフランジャーやコーラスなどのエフェクトを採用していくことになったのです」と森さん。

「どこにいてもあなたのサウンドを思うままに」、「オフステージの音に本気になれるアンプ」といったキャッチフレーズとともに開発を進め、VCMを取り入れていくと、試用したアーティストからは「本気で弾けるね」、「これはホンモノだね」といった評価をもらうことができ、単に机の上の小さなアンプということではなく、使えるギターアンプとしての自信を強めていったそうです。

もっともヤマハがK’s Labのモデリング技術を使ったギターアンプを出したのはTHRが初というわけではなかったようです。すでに1997年にはDG1000という真空管アンプをモデリングしたギターアンプを発売しており、基礎的な考え方は当時から一貫しているとのこと。ただ、信号処理技術も進歩したことから、さらにレベルアップしたサウンドを目指していったそうです。

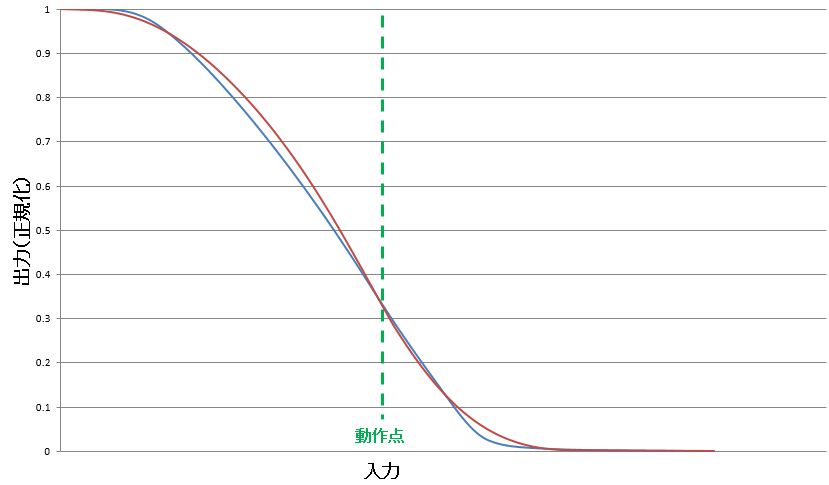

真空管アンプがどこから歪みだすかを示すグラフ。青が従来のもの、赤が新しくTHRに搭載されたもの

「レベルアップさせた1つの例が、このグラフに表されています。これは真空管がどこから歪みだすかを表すもので、動作点からどのように音が変化していくかに着目すると、その違いが見えてきます。非常に微妙な差ではありますが従来のものが青い線で表されており、あるところまでまっすぐ行って、クリップする形になっています。それに対し、THRに搭載した赤いほうは、動作点を過ぎたあたりから膨らんでいく形で、滑らかで丸くなっています。わずかなことではあるのですが、これが音に大きく効いてくるのです」と森さんは話してくれました。

もちろんモデリングという手法はK’s Lab、ヤマハに限らず、世界中各社が行っていますが、K’s LabのVCMテクノロジーの特徴は実際に真空管一つ一つ実測し、部品レベルでの結果を反映させている点。当然、当時の部品だと個体差もあり、それが味わいだったりもするのですが、そうしたことも含めて絶妙に再現させているんですね。

「THR10の中に入っているVCMテクノロジーとしてはギターアンプが7種類、エフェクトが4種類、コンプもVCMのモデリングを使っており、ディレイは違うけれどリバーブも1つがVCMですね。実は回路モデリングだけでなく、キャビネットも6種類、物理的なモデリングで音を実現させています。ただ、これらは新規に開発したものではなく、すでにK’s Labにベースがあったものを集めてチューニングしているんです」(森さん)

VCMの強みは、単なるできあいのプリセットというわけではなく、基本的な骨格であり、チューニングがしやすい、という点。だからこそ、THRのような味わいあるサウンドを作れる製品を比較的短期間に作ることができているんですね。

「モデリングするアンプごとに美味しいポイントが違うので、各ノブの動きもそれぞれで違ってくるのです。実際プロのギタリストに使ってもらい、コメントをもらいながら、その場でチューニングしていくんですよ。製品が一通り完成してからEQなどで調整するのではなく、もっと深いところを現場で調整できたのも、THRが成功した要因だろうと思っています」と森さんは話します。

PCと接続した場合、ソフトとハードが完全に連携し、PC画面でより細かく音をエディットすることも可能

「ホンモノっぽく、とてもアナログ的だと評価いただいて使っていただいていますが、中は思い切りデジタルですね。今の時代、アナログっぽさを出すためには、いかに高度なデジタル技術を使うかがキーになってくるんですよね。もっともTHRはPCと接続することで、中身をより細かく調整できるのも大きな特徴です。その意味ではDTMとの相性も非常によく、ユーザーの使い方に合わせて、さらに活用してもらえるようになるはずだと思っています」(森さん)

このTHRシリーズは、コンパクトなTHR10だけでなく、より本格的に使えるキャビネットとアンプに分かれたTHR100Hもあり、多くのギタリストに活用されているようです。

より本格的に使えるギターアンプ&キャビネット、THR100H

以上、3回に渡ってヤマハの研究機関、K’s Labの技術や実績について紹介してきましたが、いかがだったでしょうか?やはり、こうした長年の基礎研究、応用研究があるからこそ、世界中で使われる製品が生み出せるのだということを実感します。また、VCMテクノロジーというものを通じて、デジタル処理によるモデリング技術の難しさや面白さも見えてきた気がしました。

よく「日本は基礎研究が弱い」なんて報道もありますが、ヤマハはこうした基礎研究を30年以上にわたって地道に続けているんですね。K’s Labに携わる研究者も、どんどん若い世代へと移り変わっているようですが、今後さらに世界を驚かすような面白い技術、製品が登場してくれることを期待したいところです。

【関連記事】

ヤマハの研究機関、K’s Labが30年前に生み出した多大なる実績。それは1977年の論文の発掘から始まった

60年代、70年代のRupert Neve氏開発の製品をリアルに再現させるヤマハの研究機関、K’s Labの技術力

コメント