ヤマハの中枢にある30年の歴史を持つ研究グループ、K’s Lab。物理モデリングという分野で世界的にも大きな注目を集めるとともに、さまざまな実績を残してきています。そのK’s Labが着目し、非常に力を入れて研究開発を進めてきたのがRupert Neve(ルパート・ニーブ)氏が60年代、70年代に開発してきたコンプレッサーやEQといった業務用機材。「なぜヤマハが他社製品の研究を?」と不思議にも感じるところですが、現在のプロオーディオの世界のすべてを築き上げてきたといっても過言ではないNeve氏への敬意も込めて、Neve氏とともに取り組んでいるのだとか……。

先日「ヤマハの研究機関、K’s Labが30年前に生み出した多大なる実績。それは1977年の論文の発掘から始まった」という記事でも紹介した、このK’s Labについての3回連載企画の第2回目。今回は、60年代、70年代のEQやコンプを正確に物理モデリングするとは、いったいどういうことなのか、その詳細をK’s Labの研究メンバーに聞いてみたので、レポートしてみたいと思います。

K’s Labのメンバー、左から浦谷佳孝さん、小村肇さん、国本利文さん

前回の記事でもお伝えした通り、K’s LabとはヤマハのフェローであるDr.Kこと国本利文(くにもととしふみ)さんが率いる浜松のヤマハ本社内にある研究グループ。ここに日本中の大学から「音楽と技術研究」に興味を持つ人たちが集まり、さまざまな研究が進められているのです。当初はバーチャル・アコースティックという、アコースティック音源をどのように物理モデリングするのか…という研究が行われていましたが、その後、K’s Labの中心的研究は、電子回路を正確に物理モデリングする世界へと拡がり、とくにビンテージエフェクトを再現するVCM=Virtual Circuitry Modelingが、K’s Labの大きなテーマとなっています。

「われわれにとって、大きなキーとなったのは、この業界のレジェンドである、Neveさんとの出会いでした。数多くの歴史的機材を開発してきたNeveさんは、まさに天才的なエンジニア。Neveさんに会うかなり前からNeveさん設計のさまざまなビンテージ機材の調査やモデリングの検討を繰り返していました。そのため色々な機材の勘所を十分に分かっていたので、お会いして、すぐに意気投合することができました。その結果、RND社の協力の元、さまざまな研究開発を進めることが可能になったのです」と国本さん。

プロ・オーディオの世界を築き上げてきたRupet Neve氏

ご存知の方も多いと思いますが、イギリス生まれで、現在92歳になるRupert Neveさんは、これまでにNeve、Foucusrite、Amek……と数多くの会社の設立に携わり、そこで多くの伝説的機材を生み出してきたのです。読者のみなさんの中でも、Neveといえば、2254コンプ/リミッター、33609コンプ・リミッター、1073マイクプリ&EQ……といった名前を思いつく方も少なくないはず。

RIVAGE PM10に搭載されたRupert Comp 754

そうしたRupert Neveさん設計・開発の製品の中から、60年代、70年代に開発され、今なお世界中のスタジオで活躍している機材をK’s Labの力で徹底的にデジタルのモデルとして再現することに成功した、というのが今回の話。具体的にはヤマハのデジタルコンソール、RIVAGE PM10に搭載されたRupert Comp 754とBuss Comp 369に関してです。

Neveさんが70年代に設計した某著名コンプを参考にしたBuss Comp 369

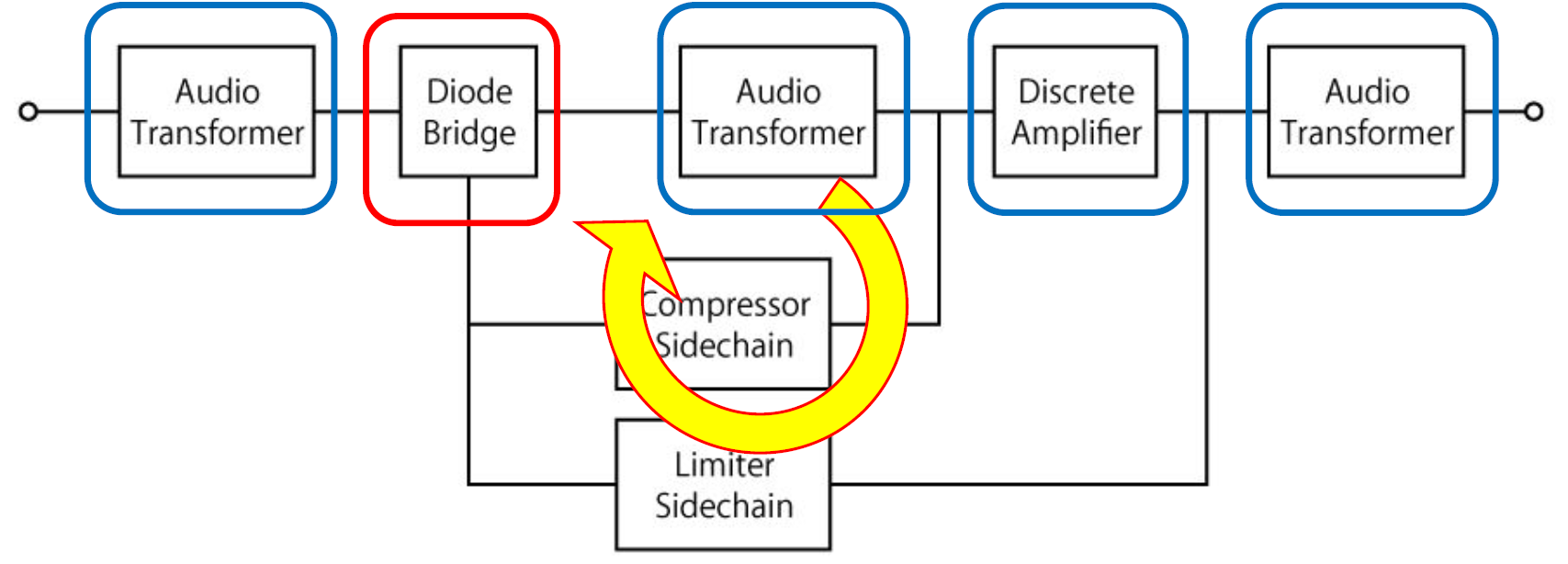

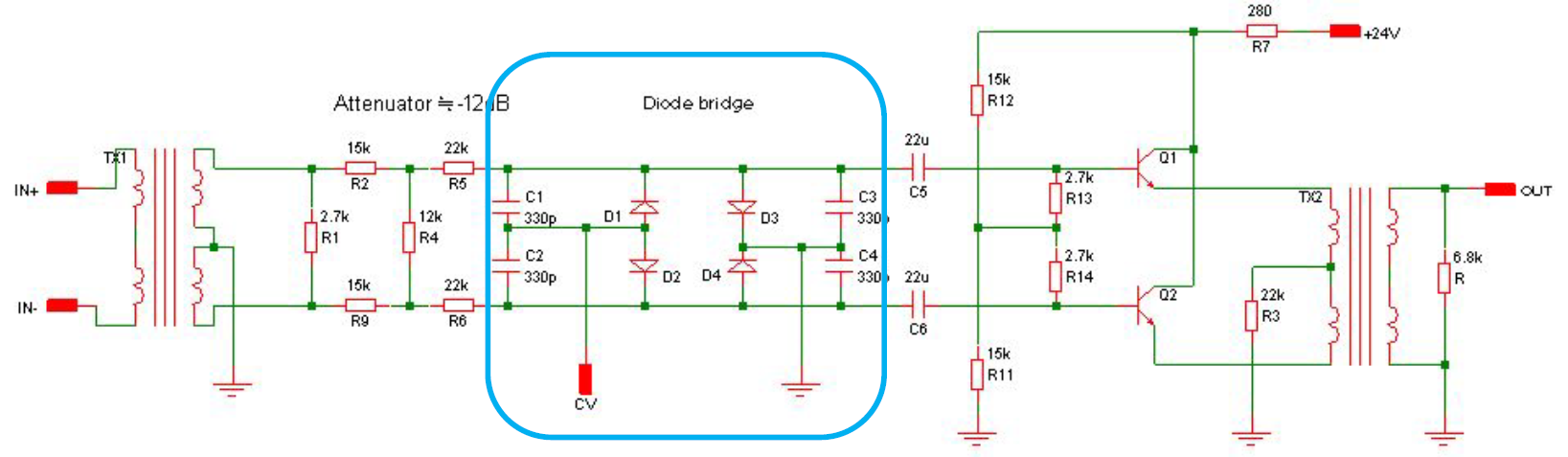

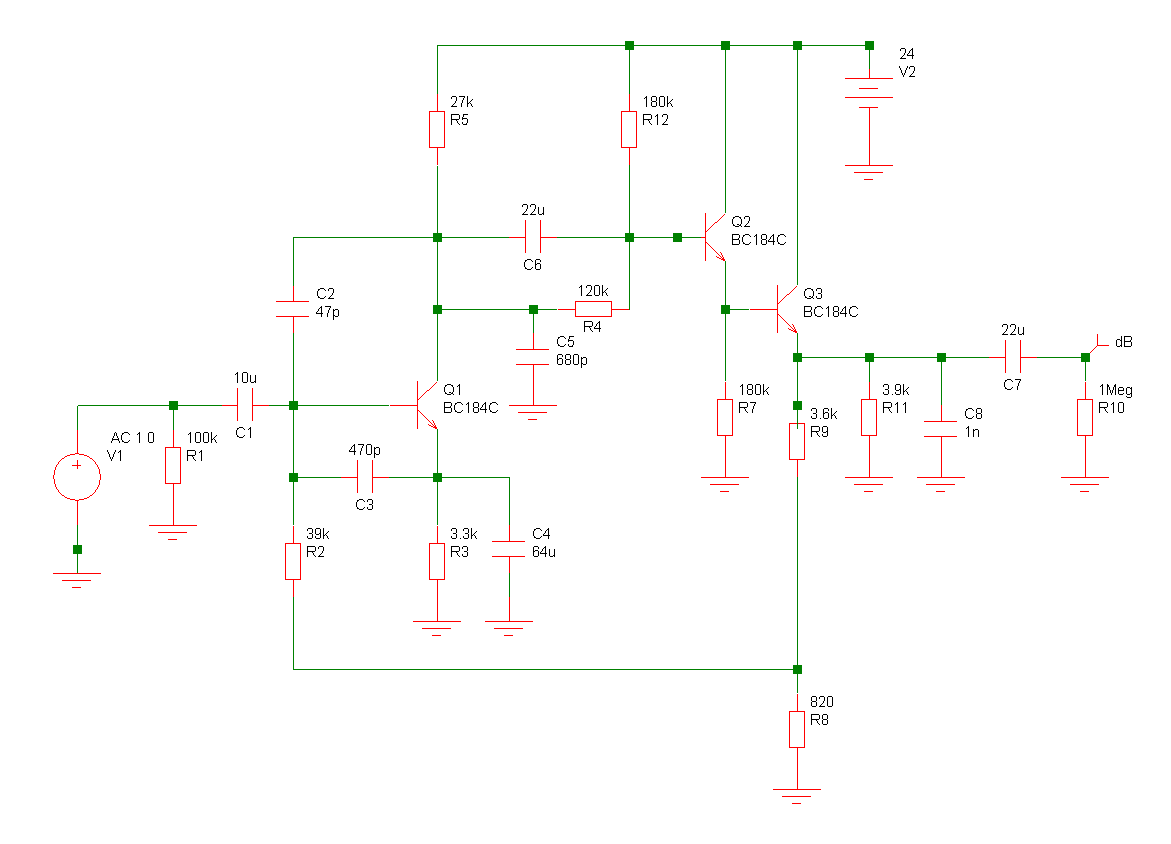

「一般的にコンプレッサーにはフィードフォワード制御方式とフィードバック制御方式の2種類に分けることができます。現在ある大半のコンプレッサーはフィードフォワード型、つまり入力されてきたオーディオ信号からレベルを検出し、それをコントロールするタイプとなっています。これらは現代的サウンドで、出力もサラっとしているのが特徴。それに対し1176やLA2A、33609など今も使われるビンテージ機材の多くは出力を検知して、それを帰還させるフィードバック方式となっています。これらは音質として独特の粘り感があり、腰があるのが特徴です」と話すのはK’s Labのメンバー、主事の小村肇さん。その小村さんから示されたRupert Comp 754、Buss Comp 369の開発で参考とした機材の回路構成図がこちら。

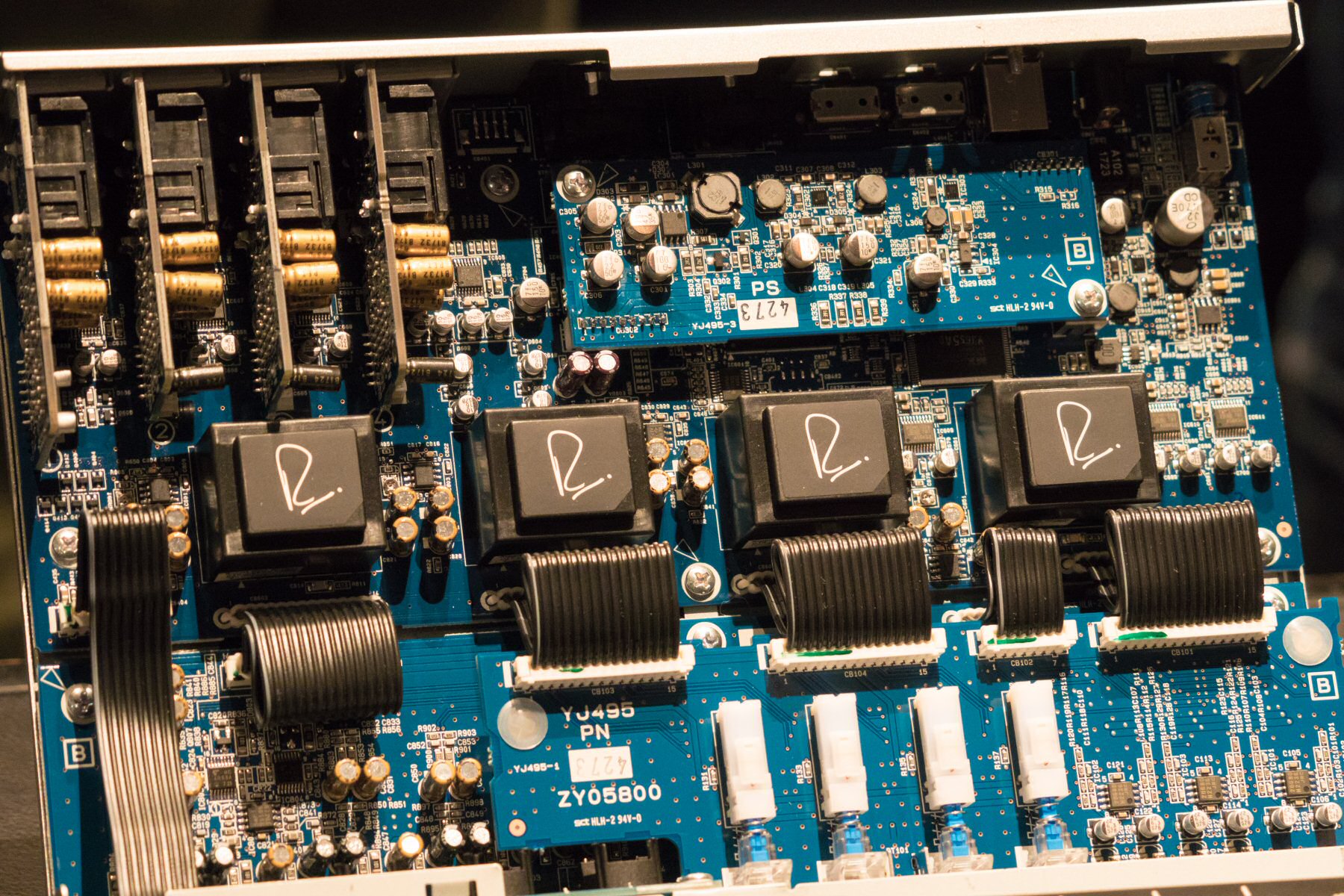

「Rupert Neve氏設計の60、70年代のコンプレッサは、大きく3つの特徴を持っています。まずはフィードバック構成のコンプ・リミッターであること、そしてダイオードブリッジを使ったコンプレッション回路を使っていること、そしてトランス(トランスデューサー)やディスクリートアンプによる入出力回路で構成されている、という点です。この中でダイオードブリッジを使ったコンプレッション回路を示したものがこの回路図です」(小村さん)。

ちょっと内容が難しくなってきましたが、下図において水色の枠で囲まれた部分、つまり4つのダイオードで構成された回路にCVという出力から帰還されるコントロール信号を入れているのがダイオードブリッジ。+から-へ一方通行で信号を流す部品として知られるダイオードですが、そのダイオードの可変抵抗動作によってコンプレッサーを実現させているのです。

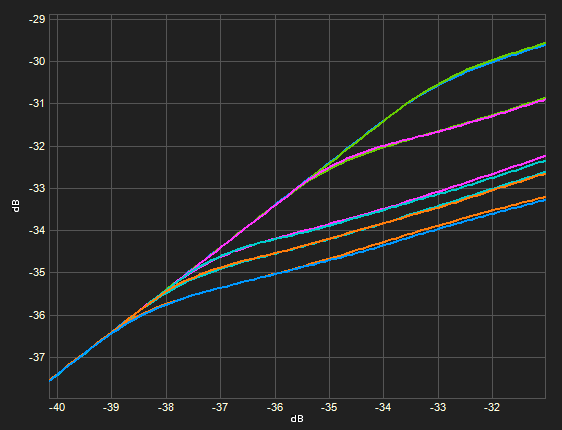

「最近ではあまり見かけることのないダイオードブリッジを用いたコンプレッション回路ですが、この回路をシミュレーションしてみると、ダイオードの非線形カーブによって自然なコンプレッションを実現していることが見えてきます。だからこそ、コンプくさい音にならないんですね」と小村さん。

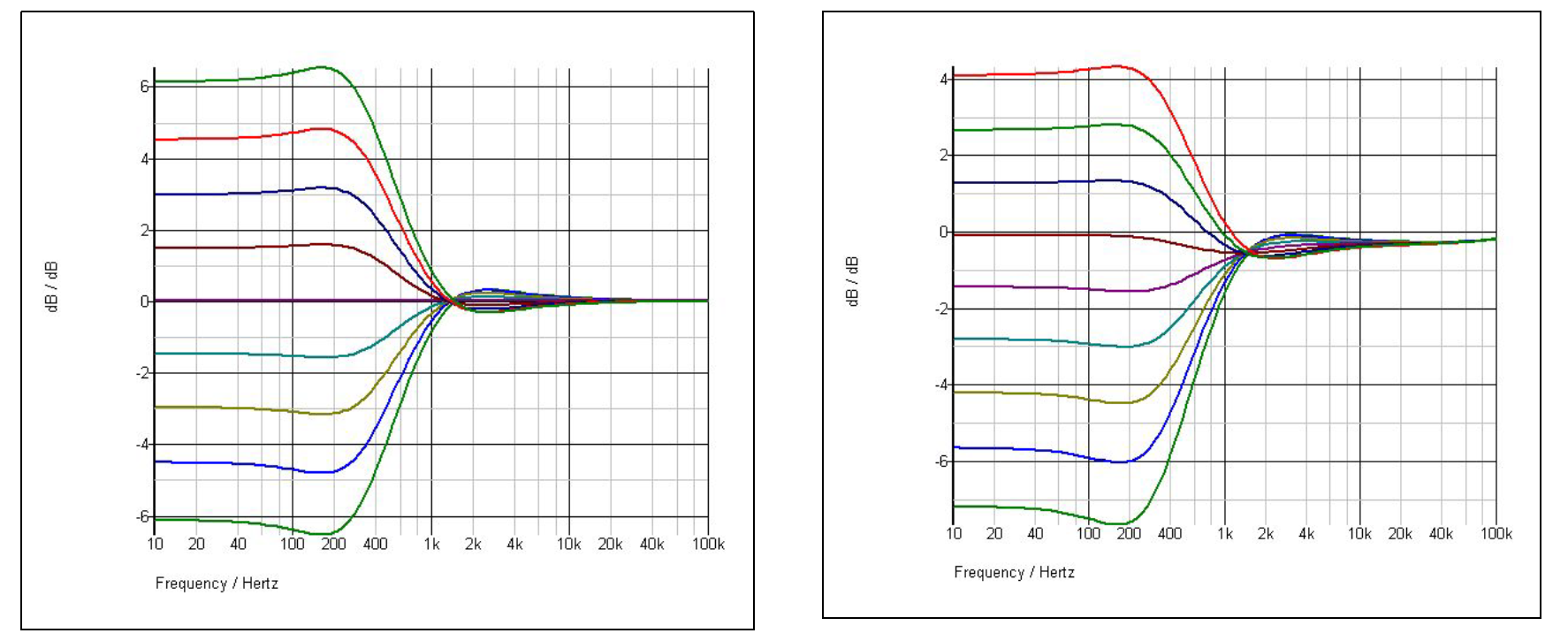

このゲインリダクションによる周波数特性の線の色の違いは、入力レベルによる周波数応答の違いを示すものですが、これを見ると面白い。低域に窪みがあるとともに、中域が下がり、高域で少し上がるという形を描いています。どのレベルにも共通のこの周波数特性上の特徴もあり、コンプがかかっても、音の存在感が損なわれないようになっているようです。こうした特性も、60年代、70年代にNeveさんは狙って作り出していた、ということなのでしょうか……。

さらにこの機材の中にはふんだんにトランスやディスクリートアンプによる入出力回路が入っているのが、音作りの上で大きな特徴になっているようです。「とくにトランスはRupert Neveサウンドの特徴でもあります。これは周波数応答と磁気飽和歪によるもので、これはアンプ回路では得られない特徴です。こうした微妙な歪のモデリングもしっかり行うことで、トランスを通した音を確実に再現させています。一方、ディスクリートA級アンプは偶数次、奇数次の倍音の歪のバランスが音として重要なポイントです。ここも精密なシミュレーションを行うことで、複雑な倍音構成を再現しています」(小村さん)

SteinbergのUR-RTに搭載されているトランスにもRND社のロゴがある

先日、Steinbergのオーディオインターフェイス、UR-RT2およびUR-RT4にも、RND社のトランスが搭載されて話題になっていましたが、K’s Labでは、そうしたトランスなどの回路の動きもしっかりとシミュレーションしているんですね。

「われわれのVCMではステップbyステップで、デバイスごとに可能な限り追って、細かくシミュレーションしています。さすがに1本の抵抗、1本のコンデンサまでではないですが、たとえばダイオードブリッジとしてデバイスの物理応答性を完全に再現し、そうしたモジュールの組み合わせで回路全体を再現しているのです。DSPの処理能力が向上したことで、こうしたことがリアルタイムに実現できるようになったのです」と小村さんは話します。

Rupert Comp 754、Buss Comp 369の兄弟分ともいえるRupert EQ773

さて、その70年代のコンプの音を再現したRupert Comp 754、Buss Comp 369に対し、同時代に登場した兄弟製品ともいえるEQの音楽性をVCMで再現したのがRupert EQ 773です。そのRupert EQ 773の開発を担当した主事の浦谷佳孝さんは

「Neveさんが60年代、70年代に開発したEQは、音楽性が高いEQとして、現在もかなりの高値で取引されています。その音をぜひVCMで再現したいと、国本、小村の協力の元、Neveさんからオリジナルの設計仕様書などを提供してもらいつつ、かなり深いディスカッションを繰り返して作り込んでいったのがRupert EQ 773です。ここでも素子レベルでのモデリングが大きな意味を持ってきました」と語ります。

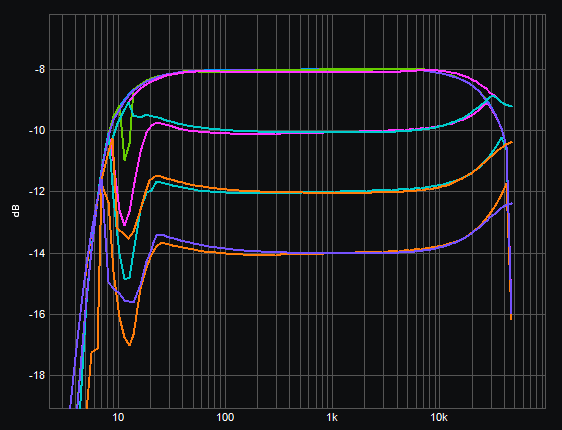

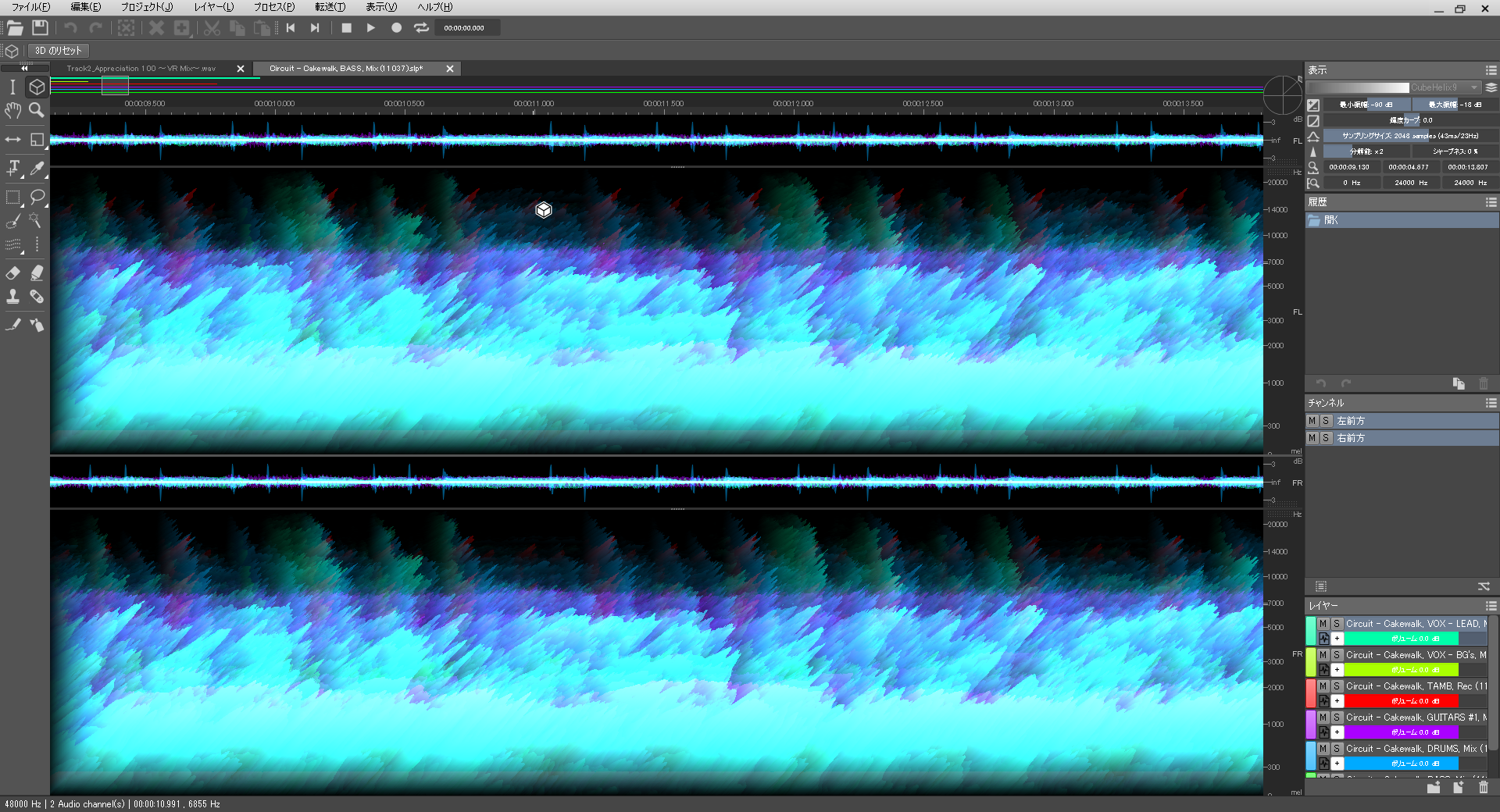

VCMでモデリングする手順としては、まず参考機種を測定し、アナログ回路の解析をするところからはじめるそうです。実際、ミッドピーキングについて実機の周波数応答を測定すると、特に高域に非常に特徴的な応答が出ていた、とのこと。

「音響エンジニアに実際の音を聴いてもらった聴感評価でも高域の特徴的な応答がミッドピーキングの音味を作っているというコメントをいただきました。だからこそ、ここが肝になるので、しっかりモデリングしていこうと取り組んでいきました」と浦谷さん。

ちょっと不思議な形をしたミッドピーキングの周波数特性グラフ

その測定結果のグラフはこのようにちょっと不思議な形。そう、高域に扇型のようなものがあり、これが音に大きな影響を与えているのです。これを再現していくために、浦谷さんは素子レベルで回路の解析を行っていったそうです。すると、通常のEQでよく用いられる2次の伝達関数ではなく、3次の伝達関数が必要になるという結果が得られた、とのこと。

国本さんも「そうした素子単位のエミュレーションまでやるのが、VCM技術の真骨頂と言えます」と語っていました。

「当時、ミッドピーキングを作るのによく使用されていたコイルには、素子として不完全さが伴っていました。それによる周波数特性の暴れのようなものも、Neveさんは当然理解して、総合的な音作りの中でバランスを取っていたようです。」と浦谷さん。同様に低域を司るローシェルビングにおいても、実測、モデリングを繰り返し行っていた、とのこと。

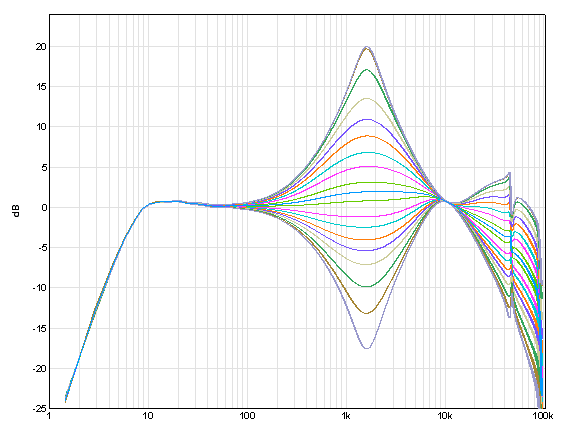

「特徴的なのは、1つの回路でローシェルビングにもハイシェルビングにも使えるという点、これをそのままシミュレーションしてみると、意外と普通なグラフになってしまいます。これを実測したものと比較するとかなり違うという結果になってしまいました。その理由を探っていった結果、たどり着いたのが、先ほどの簡単化した回路にあったのです。Neveさんのドキュメントを読み込んでいくと、オペアンプのような単純な増幅器ではなく、作り込んだ部分と当時の素子の限界の両面のある増幅回路であることが分かってきたのです」と浦谷さんは語ります。

アンプ部分をディスクリートでより正確に表現した回路図

そのポイントとなっていたのはフィードバック部分にACを帰還させる回路になっているという点。一般的に増幅回路では固定の電圧をかけるものですが、ACを使っているので、当然信号は揺れていきます。それを再現するためにVCM技術を用いて素子レベルで回路の解析を行い、簡略化したオペアンプの回路ではなく、トランジスタレベルのディスクリート回路でシミュレーションしていくと、実測結果とほぼピッタリと合う結果が得られたとのこと。これによってゲインのノブを回したときの変化、効き具合をダイレクトに再現できるようになったそうです。

左が増幅特性回路なし、右が増幅特性回路ありでシミュレーションした結果

このように、地道な研究、実験を繰り返すことで、ビンテージ機材の音の再現をしているヤマハのK’s Lab。気になることの一つは、実際どんな経歴を持った人たちがここで活躍しているのか、という点。もちろん、いろいろな人がいるようですが、今回紹介した小村さん、浦谷さんに共通するのは、大学・大学院時代にインターンでK’s Labに来ていたという点。

「大学では半導体リソグラフィの研究をしていたので、音や信号処理というのは、まったくの専門外。でも音楽は大好きだったので、ヤマハがインターンシップ制度を行っているのを知って来てみたのです。ソフトウェアを書いてシミュレーションすると、それが反映されて音に大きな影響が出るのを体験でき、非常に面白く感じました」と小村さん。

こんなトップクラスの研究機関にインターン制度があることも興味深いことです。

コメント