「誰でも弾ける新しい楽器」をコンセプトに昨年6月から約6,400万円を集めたクラウドファンディングで話題を呼んだ「KANTAN Play core(かんぷれ)」がついに完成。5月16日より一般予約販売が開始されました。手のひらサイズながら6チャンネル×64ステップ×8スロットのシーケンス機能を持ち、音楽初心者でも直感的に演奏できる工夫が詰まった本機は、「コード記号」を「数字」に置き換えた独自の「KANTAN楽譜」を採用しています。物理ボタンでの操作にこだわり、視覚障害者を含むあらゆる人が音楽を楽しめるよう設計されたユニークなガジェット楽器なのです。

開発を手がけたのは、ギター型MIDIコントローラー「InstaChord(インスタコード)」で知られるゆーいち(@u1_nagata)さん率いるInstaChord株式会社と、IoTデバイスメーカーのM5Stack Technology。当初は開発キット的な位置づけから始まったプロジェクトが、どのように一般ユーザー向けの完成品へと進化したのか。開発の舞台裏や今後の展望について開発者に話を聞きました。なお、本機はクラウドファンディング支援者への発送を経て、一般販売が開始される予定で、価格はクラウドファンディング時と同じ33,000円(税込)。DTMユーザーにとっても、直感的な操作でアイデアスケッチができる新たな選択肢となりそうなユニークな楽器なので、改めて紹介していきましょう。

クラウドファンディングで6,400万円を集めたKANTAN Play core(かんぷれ)が、いよいよ一般販売に

「ギター」+「電卓」の発想から生まれた新しい楽器

昨年6月、DTMステーションでも「音楽制作用途でも弾き語りでも利用できる。ゲームボーイ風!?電子楽器「かんぷれ」のクラファン開始」という記事でも紹介した「KANTAN Play core(かんぷれ)」。クラウドファンディングが大きな反響を呼び、約1,700人の支援者から総額6,400万円を集めることに成功しました。そして約1年の開発期間を経て、ついに完成したかんぷれの発表会が4月28日に開催されました。

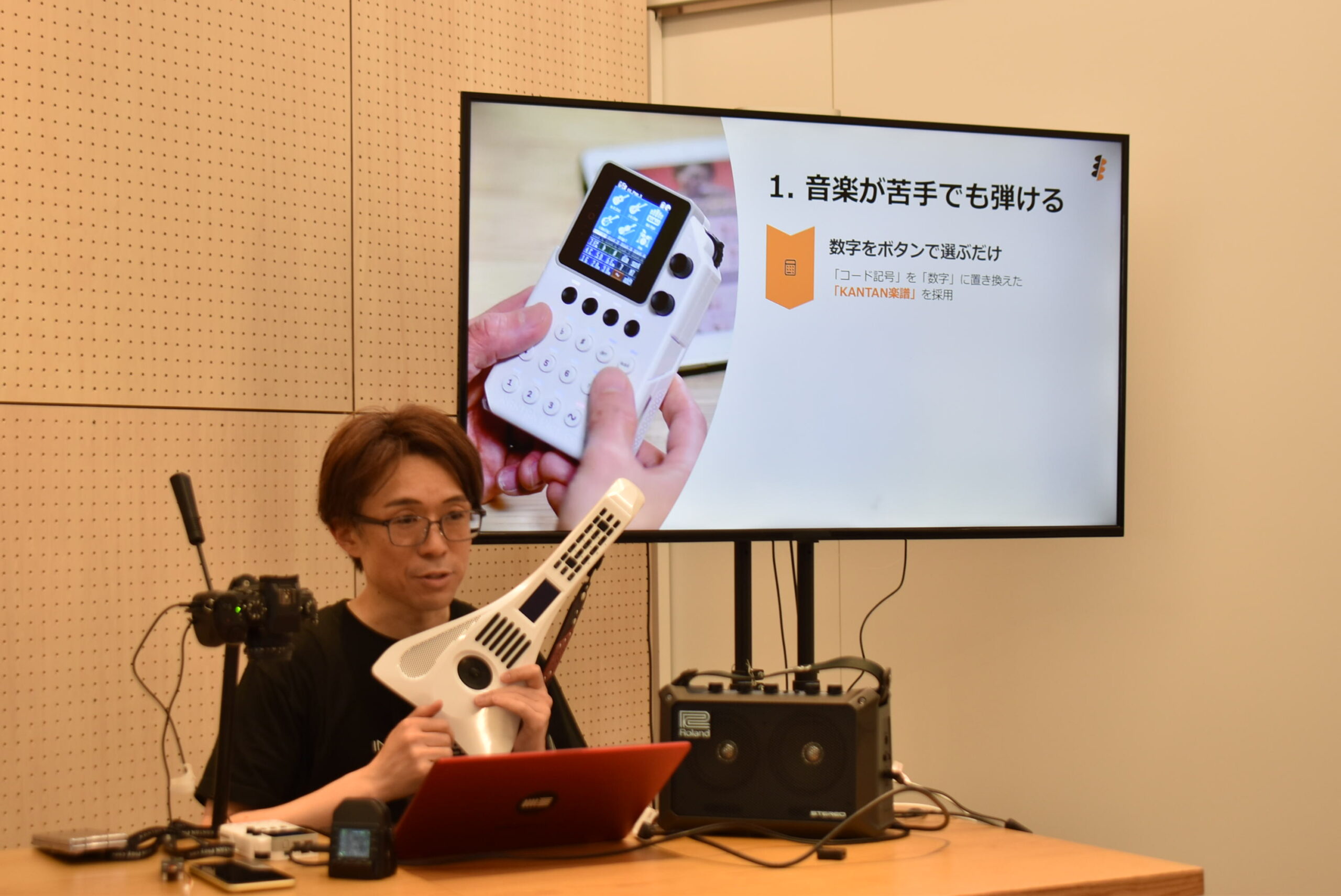

KANTAN Play core(かんぷれ)の完成発表会を行う、開発者のゆーいちさん

かんぷれは、「ギター」と「電卓」の発想から生まれた手のひらサイズのポータブルシーケンサーです。125mm×74mm×35mmというコンパクトなボディに、6チャンネル×64ステップ×8スロットのシーケンサー機能、128音色+ドラム音色の音源、2.0インチタッチスクリーン、そして特徴的な数字ボタンを搭載しています。

スケルトンデザインのかんぷれ

発表会ではゆーいちさんがかんぷれの4つの特長について紹介していました。具体的には

音楽が得意な人も楽しめる

音楽制作に役立つ

自作楽器を作れる拡張性

というポイントです。特に注目すべきは、「コード記号」を「数字」に置き換えた「KANTAN楽譜」の採用です。これにより、音楽理論に詳しくなくても数字をボタンで選ぶだけで演奏できます。これは、DTMステーションでも何度もとりあげてきた、インスタコードと同じ考え方のものでもあります。

「KANTAN楽譜」で数字ボタンを押すだけで演奏できるという点ではインスタコードと同じ

そしてボタン連打でアルペジオを奏でたり、ボタンを離す動作で裏拍を刻んだりと、新しい演奏体験を提供しているのも、かんぷれの大きな特徴。さらに指一本の操作で6つの楽器を同時にコントロールできる機能は、まさに「ワンマンバンド」を実現するもの。加速度センサーでタッチレスポンスを実現し、指1本で6つの楽器を同時操作できるリアルタイム指揮型セッションが可能になっているのです。

最大6つの楽器の音を同時に1つのボタン操作で演奏できるようになっている

また既存の電子キーボードの自動伴奏機能と比較した「自動伴奏の進化系」として、伴奏パターンの自由編集、6パートのリアルタイムミュート、8つのスロットによる曲構成展開(イントロ、Aメロ、サビなどの切り替え)といった高度な機能を備えているのも、非常にユニークなポイントとなっています。

発表会の様子はYouTubeでも公開されていますので、製品の詳細について知りたい方はぜひチェックしてみてください。

楽器ガジェットとして高い完成度を実現

筆者自身もクラウドファンディングで購入を申し込んでおり、製品の到着を待っているところですが、一足早く発表会で実機に触れる機会を得ました。感触としては、想像以上にコンパクトながらも手に馴染みやすいデザインであり、楽しい楽器ガジェットという印象を得ました。

物理ボタンの押し心地も良く、電子楽器としての質感は高いと感じました。特に印象的だったのは、数字ボタンを押すだけで直感的にコード演奏ができる点と、シーケンサー機能の編集のしやすさです。

かんぷれのパッケージも完成し、クラファン支援者には発送が開始された

実際に操作してみると、タッチスクリーンとフィジカルボタンの組み合わせが絶妙で、ストレスなく操作できることに驚きました。シーケンサー画面では、ギターのタブ譜とステップシーケンサーを融合させた独自形式の表示が採用されており、パート毎に最大32拍(64ステップ)のシーケンスを直感的に登録・編集できます。DTMユーザーとしても、アイデアスケッチや曲作りの入り口として活用できそうだと感じました。

開発者インタビュー:ゆーいちさん(InstaChord株式会社)

かんぷれの発表会に併せて、開発者であるゆーいちさんにインタビューを実施しました。かんぷれ誕生の背景から今後の展望まで、詳しく話を聞きました。

インタビューに答えてくれた、ゆーいちさん

「誰でも弾ける楽器」を目指して

ーーまずは「かんぷれ」とは何なのか、改めて簡単に説明していただけますか?

ゆーいち:まずは楽器が苦手な人、楽器を諦めていた人も演奏に参加できることを目指して作った音楽ガジェットです。音楽ガジェットって音楽を作るものはいっぱいあるんですけど、一般の人はただ知っている曲を弾きたいとか、歌いたいとか、そういう欲求があると思うんですよね。それに応えられる音楽ガジェットってないなと思って、好きな曲をパッと選んでパッと弾いて歌えるみたいな。ウクレレとかギター感覚でそれよりもっと敷居の低いものとして作りました。

開発キットから始まった開発の道のり

ーーインスタコードという既存の製品があるなかで、それとは違うアプローチでかんぷれを作った理由を教えてください。

ゆーいち:インスタコードが採用している「数字(ディグリー)」で演奏する仕組みが「KANTANミュージック」です。この仕組みは、作曲家や音楽の先生たちから非常に高い評価をいただいていますし、音楽人口を爆発的に増やす可能性を秘めた新しい音楽システムだと自信を持っています。そこで弊社では、「KANTANミュージック」をもっと広く活用していただくために、さまざまな電子楽器や音楽ソフトに組み込めるコアプログラム「KANTANミュージックAPI」を開発しました。技術力と実績を持つ企業、特に日本の電子楽器メーカーのみなさんに、この仕組みを活用して、インスタコードを超えるような素晴らしい製品を作っていただきたい……、そんな願いを込めて、ライセンス提供もできるように整備しています。しかし現実には、インスタコードは「簡単なMIDIギター」として見られてしまうことが多く、「KANTANミュージック」そのものの本質的な魅力にはなかなか気づいてもらえませんでした。そこで、この新しい音楽システムの価値を広く伝えるには、ひとつの製品にとどまらず、さまざまなカタチの楽器として世の中に提示していく必要があるのだと考えていました。そんな中で出会ったのが、M5Stackです。拡張性に富み、誰でも自由に楽器を開発できるこのプラットフォームは、「KANTANミュージック」の可能性を大きく広げてくれると思い「かんぷれ」の開発が始まりました。

ーーそれは開発キット的な発想から始まったということですね。一方で、一般の人にも使えるようにした理由はどういう点ですか?

ゆーいち:最初は個人メイカーの人とかで開発をしたいという方への提供を想定していました。でも開発キットとして売るだけではマーケットはものすごく狭いので、もっとたくさんいる音楽初心者とか楽器やってみたい方までターゲットを広げました。製品の個性としては開発キットという特性もあるんですけど、やはり楽器として楽しくないといけないし、楽しい体験ができないかといろいろ考えている中で、この6つの楽器を同時演奏というのを思いついて、これなら製品になるかなということでスタートしました。

「数字」で演奏する新しい音楽体験

ーー開発キットからスタートして一般製品へと進化していったのですね。その過程で特に重視した点は?

ゆーいち:やはり「誰でも演奏できる」というところですね。音楽を演奏するというのは本来とても難しいことで、何年も練習が必要です。でも、知っている曲を弾きたい、歌いたいという欲求は誰にでもあります。それをすぐに実現できるようにすることが大切だと考えました。数字を使った演奏システムには、大きく3つの意味があります。まず、かんたんに演奏できること。数字ボタンを押すだけで演奏でき、キー(調)を変えても指使いは変わりません。これによって、誰でもすぐに演奏を楽しめるようになります。次に、既存の音楽理論に基づいていること。この数字は独自の記号ではなく、広く知られている「ディグリー(度数)」をもとにしています。そして3つ目は、その結果、音楽理論が自然に身に付くこと。コード進行を体験的に覚えられます。

ボタン操作で演奏を実演してくれるゆーいちさん

クラウドファンディングで見えた市場の反応

ーークラウドファンディングでは1,700人から6,400万円を集めましたが、その反応はいかがでしたか?

ゆーいち:クラファン開始当初は、個人メイカーの方など開発に興味のある層からの反応がとても良かったんです。ただ、後になって気づいたのは、その層自体の母数がそもそも少ないということでした。クラファンを始める前、ものづくり系のイベントに出展する機会が多く、そこで盛り上がったこともあって、「これは売れるぞ!」と手応えを感じてしまったのです。でも今思えば、ちょっと浮かれすぎてましたね(笑)。クラファンを始めて1週間ほどで、「このままでは目標に届かない」と気づきました。そこからは、「かんぷれ」の魅力をもっと多角的に伝えるために、それぞれの立場や関心に寄り添った情報発信を重ねていきました。たとえば、DTMユーザーには「作編曲がぐっとラクになるガジェット」として。楽器に挫折した方には、「指一本で弾き語りが楽しめる新しい楽器」として。そして、インスタコードユーザーのみなさんには、「より豪華で深みのある演奏ができる拡張アイテム」として紹介しました。そうした結果、多くの方にそれぞれの視点から魅力を感じてもらい、ご支援いただくことができました。改めて「かんぷれ」には一言では言い表せない、多面的な魅力が詰まっているんだと、私自身も実感することができました。

音モノ・ガジェットとしての魅力もいっぱい

ーー支援者の反応から商品の方向性を調整していったんですね。特にどのような層からの反応が大きかったですか?

ゆーいち:やはり、いちばん大きな反応があったのはインスタコードのユーザーの方でした。インスタコードはギター型のコントローラーで、かんぷれとは形こそ違いますが根底の思想は共通しています。その価値をすでに理解してくださっている方々だからこそ、「かんぷれ」にもすぐに興味を持って、「これは面白そうだ」と感じてくださったのだと思います。また、嬉しかったのは音楽制作をしている方からの反響です。DTMユーザーやシンガーソングライターの方々から、「アイデアスケッチに使えそう」「曲作りに役立ちそう」といった声をいただき、とても励みになりました。たとえば、古坂大魔王さんからは「ピコ太郎専用モデルを作りたい」というご依頼をいただいたり、ゴールデンボンバーの鬼龍院翔さんが支援してくださった際には、「楽曲のデモ制作に便利そう」とXで言及していただいたことも、大きな後押しになりました。そうした声に応えるかたちで、シーケンス機能や編集機能もより充実させていきました。演奏だけでなく、創作ツールとしての価値も高めていけるよう意識しました。

左サイドのジョグダイアルを回すことでキーを変更できる

インクルーシブデザインへの取り組み

ーーかんぷれには障害者向けの機能も含まれていますね。その背景についても教えてください。

ゆーいち:インスタコードの開発、そして販売を行ってきた中で、演奏に困難を感じている、という人にたくさん出会ってきました。そのためインスタコードだけでは不十分だと常々感じていたのです。「すべてての人が楽器を弾ける」ということをうたっているので、本当にそこを目指したいという思いがありました。ただ、障害者の人だけにフォーカスすると、数が稼げないビジネス上の課題があります。そこで「インクルーシブデザイン」という考え方を取り入れました。障害者の人にとって使いやすいものは健常者にとっても使いやすいはずなので、その考え方を持ってやりたいと思っています。

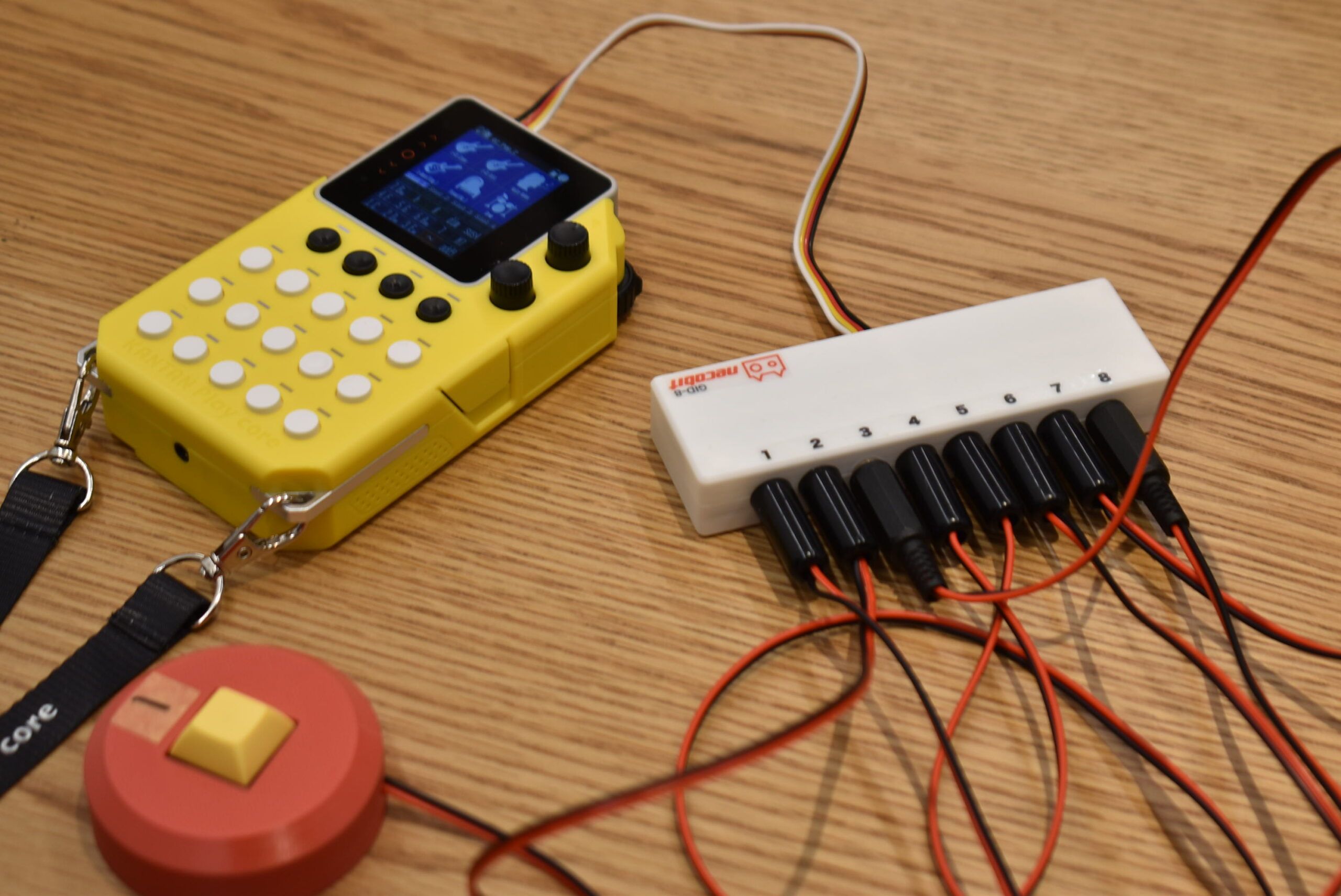

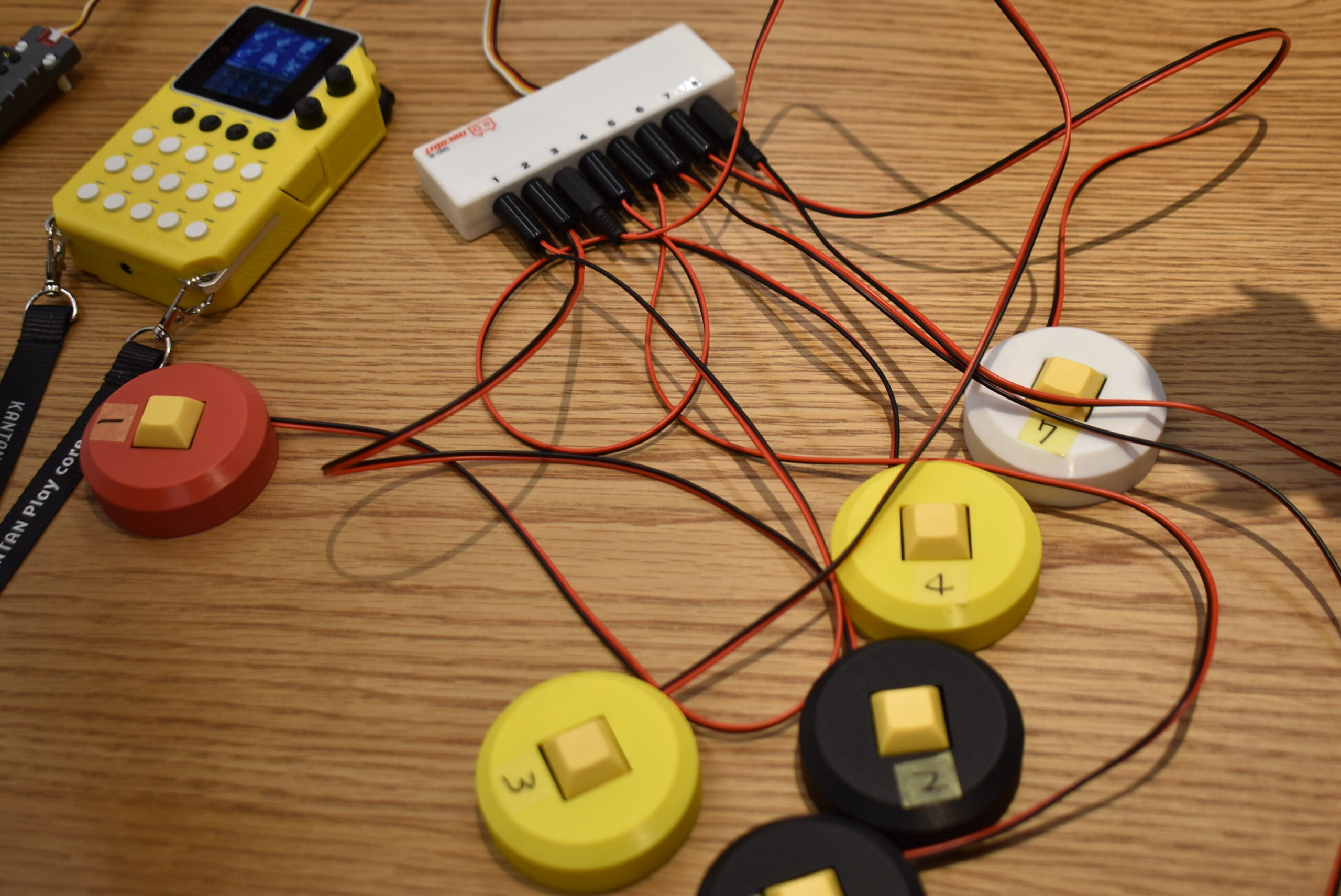

Grove Port経由でさまざまなスイッチに接続できる拡張を備えている

ーーバリアフリーへの取り組みについて具体的にはどのような機能がありますか?

ゆーいち:まず物理スイッチでの操作にこだわりました。視覚障害のある方に配慮して、タッチパネルを使わなくても全ての機能を物理スイッチで操作できるようにしています。メニューの選択も、カーソル操作だけでなく項目を数字で直接選択できます。また、選択したキーは音で分かるようになっています。将来的にはボイスガイドも実装予定です。さらに、拡張性という点でも障害のある方向けの機能を持たせています。外部からのさまざまな入力を124種類の機能・操作にアサインできるようになっていて、Grove Portを使って福祉機器用スイッチなどを32個まで接続することができます。これにより、たとえば手の動きに制限がある方でも、自分に合った方法で演奏を楽しむことができるようになります。

福祉機器用スイッチをアサインすることで、障害のある方でも演奏が可能になる

DTMユーザーにとってのかんぷれの魅力

ーーDTMユーザーにとって、かんぷれはどう活用できるでしょうか?

ゆーいち:自動伴奏のソフトは結構昔から好きで、SingerSongWriterとかBand-in-a-boxとか今だとLogicとかAIで自動伴奏してくれるものがありますが、パターンをエディットする自由度が高いものがなかなかありません。かんぷれでは、アルペジオパターンを直感的に編集できます。ここの拍子をもうちょっと食いたいとか、もうちょっと跳ねたいとか、もう一個刻みたいというのを、簡単に調整できるんです。アルペジオパターンだけ編集すれば、あとはコード進行を教えるだけで、すごく簡単にAメロ全部、Bメロ全部を作れます。曲のスケッチが本当に楽にできるし、シンガーソングライターの人とかサックスプレイヤーがオケを作るのもすごく楽になります。

ーーシーケンサーの使い勝手について、もう少し詳しく教えていただけますか?

ゆーいち:かんぷれのシーケンサーは、ギターのタブ譜とステップシーケンサーを融合した独自の形式を採用しています。パート毎に最大16拍(32ステップ)のシーケンスを登録できますが、その編集がとても直感的にできるんです。たとえば、単純にギターをイメージした6つのノートがあって、その6つのノートをどういう順番で鳴らすかというだけで、どの楽器も演奏できます。今までアルペジエイターのソフトも色々触ってきましたが、どれも結構複雑で使いこなすのが難しかった。それに対してかんぷれでは、パートを長押しするだけでエディット画面に入れて、直感的に音の配置を変更できます。ノート毎にベロシティや長さを調整したり、Guitar、Close、Ukulele、Staticなど多彩なボイシングも選べます。将来的にはMIDIファイルの書き出し機能も実装予定ですので、かんぷれで作ったパターンをDAWに取り込んでさらに発展させることもできるようになります。

パターンを簡単にエディットできるのも、かんぷれの大きな魅力

外部機器との連携性と拡張性

ーー外部機器との接続性についてはいかがですか?

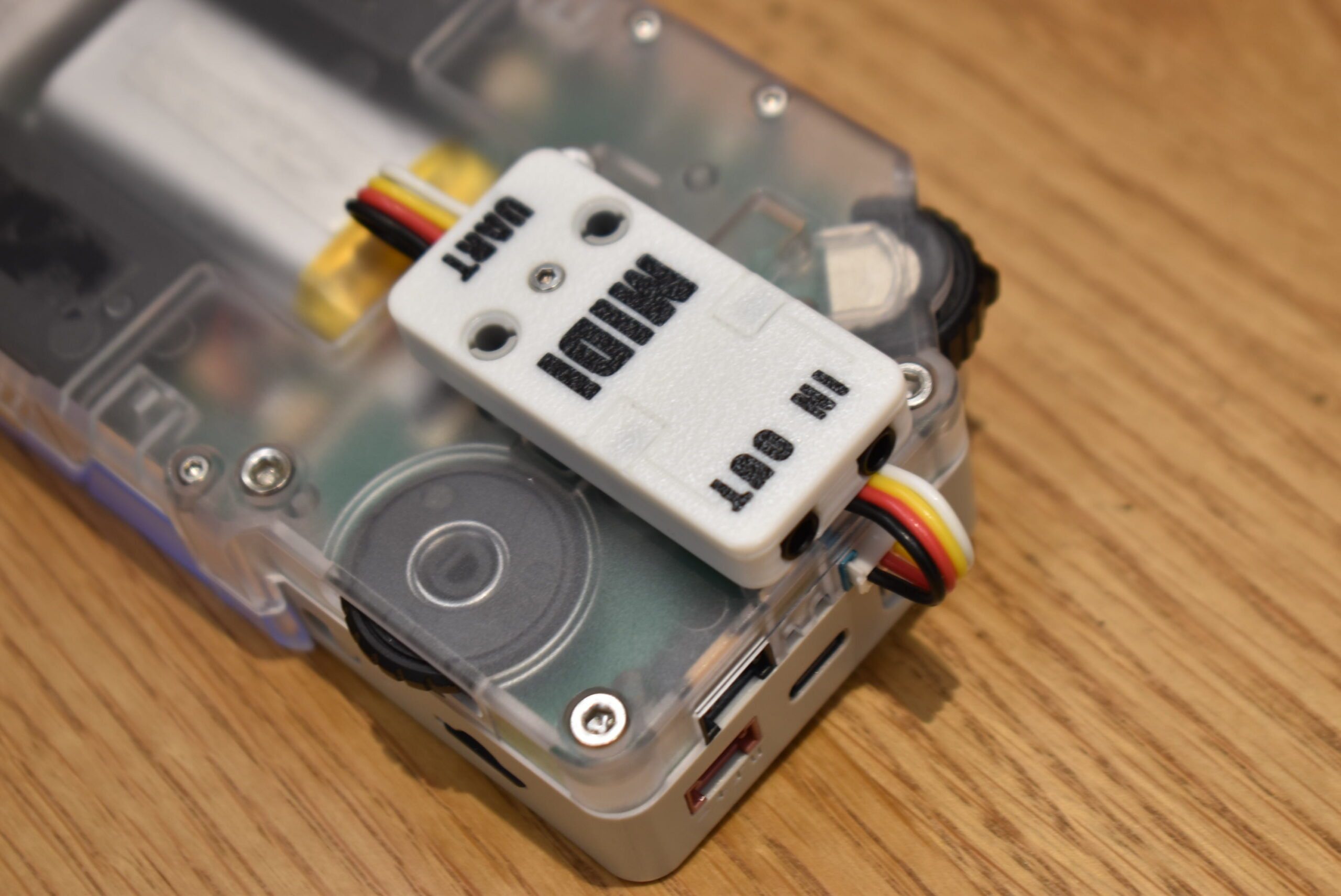

ゆーいち:Bluetooth MIDI、USB MIDI(ファームウェアアップデートで近日対応予定)に対応しています。またGrove Port に接続するアダプタを使えば5ピンのDIN MIDIや3.5mmのMIDIにも対応します(いずれもスイッチサイエンスで取扱い中)。これらは全て同じMIDI信号が出力される形です。他のシーケンサやドラムマシンなどと同期させる場合は、Grove PortにSync信号送受信用のユニットを接続します(ユニットは近日発売予定)。また、将来的にはMIDIクロックにも対応させる計画があります。USB Type-Cポートを通じてDAWに接続し、外部入力デバイスとして認識させた場合、6トラック同時”入力”が可能です(USB MIDI はファームウェアアップデートで近日対応予定)。また、Grove Portを通じて様々な外部機器と接続できます。これにより、かんぷれ単体での使用だけでなく、既存の音楽制作環境と組み合わせた活用も可能になります。

3.5mmのMIDIポートを取り付けることも可能

今後の展開と次世代モデルの開発

ーー今後の展開はどうなりますか?

ゆーいち:クラウドファンディング版は6月中旬までに発送予定で、その後、一般発売を開始します。一般販売もクラウドファンディングのときと同様の33,000円(税込)での販売を予定しています。ただしクラウドファンディングでのユーザーのみなさんにはデータ保存用として32GBのmicroSDカードが付属していますが、一般販売のものには付属しません。一方で、技術的な課題もあります。かんぷれに搭載されている音源チップがディスコンになる予定で、この仕様のままで、大量の生産をしていくのが難しい状況なんです。そこで、ソフトシンセの開発を進めています。かんぷれは M5Stack CoreS3 SEというマイコンモジュールをベースにしていますが、ここにはデュアルコアのCPUを搭載しています。実は、かんぷれのシステムはシングルコアで動かしているので、もう一つのコアでソフトシンセを動かすことができれば、音源チップがなくても、さらにハイグレードなものとして動作するはずだと目論んでいるところです。そこがうまくいけば、やや設計変更した上で、次の段階へと進めたいと考えています。

M5Stackを通じてminiSDカードへのデータ保存ができる

ーーかんぷれの拡張性を活かした今後の展開や可能性についてはどうお考えですか?

ゆーいち:かんぷれの大きな特徴の一つは拡張性です。外部からのさまざまな入力を124種類の機能・操作にアサインできる点は、特に「自作楽器」の可能性を広げると思っています。例えば、Grove Portに接続したセンサーを使って、動きや環境の変化に反応する楽器を作ることもできます。また、インスタコードとの連携も重要な要素です。インスタコードでかんぷれを操作することで、全てのボタン操作をかんぷれの機能にアサインできます。ギタースタイルでエレクトーンのような豪華な演奏が可能になりますし、キー(調)の連動もできるので、1アクションで転調も可能です。今後は、ユーザーのみなさんがどのような使い方をするのか、どんな拡張を求めているのかを見ながら、ソフトウェアのアップデートや周辺機器の開発も進めていきたいと考えています。

M5Stackがベースとなっているため、USB-C接続や各種ポートでの拡張が可能になっている

グローバル展開への視点

ーー海外展開についてはいかがですか?

ゆーいち:海外展開については、まだ具体的には動き出していませんが、M5Stackさんは海外展開の知識があるので、そういう意味ではインスタコードよりも海外展開は近いかもしれません。M5StackのCEOのジミーさんも意欲的で、M5Stackとしても売っていきたいと言ってくれています。ただ、まずは日本でのユーザーの反応を見ながら、こういう仕様にした方がいいとか、まだ見えない部分を調整していきたいと思っています。アメリカについては関税の問題もあるため、すぐに展開するのは難しい面もありますが、ソフトシンセの開発が進めば、より展開しやすくなるかもしれません。海外のメイカーの人たちが飛びつく可能性もあるので、そのマーケットも視野に入れています。

以上かんぷれは、音楽初心者から音楽制作のプロまで、幅広いユーザーが活用できる可能性を秘めた新しい音楽ガジェットです。数字ボタンによる直感的な操作と拡張性の高さが魅力で、特にDTMユーザーにとっては、アイデアスケッチを手軽に行えるツールとして活用できそうです。

かんぷれの最大の強みは、「シンプルさ」と「拡張性」を両立させている点でしょう。初心者にとっては、数字ボタンを押すだけで音楽を奏でる喜びを味わえます。一方、音楽制作に慣れた方には、直感的なシーケンサー機能や外部機器との連携性が魅力的です。また、障害の有無にかかわらず誰もが音楽を楽しめるというインクルーシブな思想も、今後の楽器開発において重要な視点とっていきそうです。

5月16日から予約販売が開始されており、詳細は[かんぷれ公式サイト](https://kantan-play.com/co/)で確認できます。クラウドファンディング支援者へのリターン発送を経KANTAN Play core(かんぷれ)、一般販売が本格化する予定です。「誰でも弾ける新しい楽器」という理念がどのように広がっていくのか、今後の展開も楽しみです。

【関連情報】

かんぷれ公式サイト

【価格チェック&購入】

◎公式ストア ⇒ KANTAN Play core(かんぷれ)

◎スイッチサイエンス ⇒ KANTAN Play core(かんぷれ)

◎宮地楽器 ⇒ KANTAN Play core(かんぷれ)

◎島村楽器 ⇒ KANTAN Play core(かんぷれ)

コメント