フランスのスピーカーブランドFocalが、プロフェッショナル部門の集大成となるスタジオ用メインモニター、Utopia Mainシリーズを発表しました。先日、その国内初披露となる試聴会が、数々の名盤を生んだVictor Studio301スタジオで開催され、そのサウンドを直接体験してきました。登場したのは、デュアルバスドライバーとデュアルミッドレンジドライバー構成の3.5ウェイモデル「Utopia Main 212」と、単一構成の3ウェイモデル「Utopia Main 112」の2モデル。そして驚くべきはその価格。専用アンプとのセットでUtopia Main 212が約800万円、Utopia Main 112が約500万円と、まさに桁違いの価格設定となっています。

実は今回のイベント、アジアでは初開催となるもので、現在アジアにはこの試聴会のために持ち込まれたセットしか存在しないという、非常に貴重な機会となっていました。この試聴会のために、本国フランスからはFOCAL-JMLAB Pro部門セールスマネージャーのVincent Moreuille(ヴィンセント・モレイユ)さん、そして開発責任者であるプロダクトマネージャーのSylvain Gondinet(シルヴァン・ゴンディネ)さんも来日。さらにスペシャルゲストとして、Mrs. GREEN APPLEやKing & Prince、TWICEなど数多くのトップアーティストを手がけるエンジニアのGregory Germain(グレゴリー・ジェルメン)さんも登壇し、その実力を解説していました。Focalが長年培ってきたベリリウムツイーターや「W」サンドイッチコーンといった独自技術をさらに発展させ、特許取得済みのカレントモードアンプで駆動するUtopia Mainシリーズ。その歴史と技術的背景、そして試聴会で明らかになった実力について、紹介していきましょう。

Focalの歴史

今回の試聴会は、冒頭にも書いたようにVictor Studioで行われました。ここに新たに登場したUtopiaシリーズだけでなく、ALPHA EVOシリーズ、SHAPEシリーズ、 ST6シリーズがずらっと並び、「特許取得済みドライバーとFocal Professionalの長年の技術が集結したヘッドホン、Lensys Professionalを試してみた!」という記事で紹介したLensys Professionalといったヘッドホンも用意され、自由に試聴することができました。

そんな試聴会では、Focalの方々によるプレゼンも行われ、まずFOCAL-JMLAB Pro部門のセールス・マネージャーであるVincentさんが登壇し、Focalというブランドの成り立ちと哲学について語ってくれました。Focalの歴史は、1979年にフランス第2の都市リヨン近郊の街、サン=テティエンヌで、エンジニアであり、オーディオジャーナリストでもあったJacques Mahul(ジャック・マユル)さんによって設立されたことに始まります。

Vincentさんによれば、FOCALが生まれた理由はシンプルで、「当時の彼の耳が本当に納得できるスピーカードライバーが存在しなかった。だから自分で作るしかなかった」というものだったそうです。この創業者の精神は、現在もFocalのDNAとして受け継がれており、「常に既存の技術的限界を突破し、その向こう側へ行く」という思いが、すべての製品開発の原動力となっているとのこと。

現在、Focalはイギリスの伝統あるオーディオブランドNaim Audioとともに「Vervent Audio Group」を形成しており、グループ全体で約500人の従業員を抱え、世界10,000の販売店を持つ大きなオーディオ企業へと成長しています。そのビジネスは大きく3つのユニットに分かれており、ホームオーディオ、カーオーディオなどのモビリティ、そしてプロフェッショナルオーディオとなっています。

これら異なる分野の製品群が、単にブランド名を共有しているだけでなく、その根底にある技術哲学やサウンドシグネチャまでも共有しており、たとえばモビリティの分野では、プジョー、DSオートモビルズ、アルピーヌ、ベントレーといった名だたる自動車メーカーとパートナーシップを結び、ハイファイオーディオシステムを開発しています。

こうした異分野での開発経験、たとえば電力供給の限られる車内で高いパフォーマンスを発揮させるための高効率なドライバー設計などは、結果としてプロフェッショナル製品にもフィードバックされ、今回のプレゼンでも、Dolby Atmosのような多数のスピーカーを設置する環境では、スピーカー1台ごとの効率の高さが消費電力に大きく影響するという話がありましたが、まさにそうした知見が活かされているというわけです。この総合的かつ多角的な開発体制こそが、Focalというブランドの大きな強みとなってます。

Focal Professional 20年の歩みとUtopia Mainの登場

続いてVincentさんは、プロフェッショナル部門の歴史を、具体的な製品とともに振り帰りました。「我々のプロフェッショナル部門がスタートしたのは2002年のことです。当初、Focalはまだハイファイオーディオやカーオーディオの会社というイメージが強く、プロ市場への参入は大きな挑戦でした。しかしその評価を決定的なものにしたのが、2005年に発売されたSolo6 BeとTwin6 Beです。当時、高級機にしか採用されていなかったベリリウム・ツイーターをスタジオモニターに搭載し、その圧倒的な解像度は多くのエンジニアに衝撃を与えました。これらのモニターを使って数多くのヒットレコードが制作されたことで、我々はプロ市場での確固たる信頼を勝ち得ることができたのです」

「その後も我々の革新は止まりませんでした。2010年には、1台で3ウェイと2ウェイのモニタリングを切り替えられる画期的なSM9をリリースしました。これは、ラージモニターとニアフィールドでの聴こえ方の違いを1台のスピーカーでシミュレーションできるという、極めて実用的なイノベーションであり、これもまた大ヒット製品となりました。このように常に現場のニーズに応える製品を開発し続け、そしてプロフェッショナル部門設立から20年以上の時を経て、その歴史と技術の集大成として発表したのが、このUtopia Mainシリーズなのです。これらはスタジオのコントロールルームに設置されることを前提としたメインモニターであり、制作者が最終的な音の判断を下すための、最も信頼できる基準器としての役割を担います。まさに、我々が培ってきた経験のすべてが注ぎ込まれた、フラッグシップと呼ぶにふさわしい製品です」

20年の歴史を持つFocal Professionalの集大成、Utopia Main

プレゼン中には、ちょっとしたクイズコーナーもあり、「最高のスピーカーユニットを開発するために、素材に求められる3つの重要な特性とは何でしょう?」と問いかけられると、会場からは「軽さ」「硬さ」といった声が上がると、Vincentさんは、「その通りです」といい、3つ目の要素として「ダンピング(制振性)」を挙げました。軽ければ入力信号に俊敏に反応でき、ダイナミクスを正確に再現できる。硬ければ大入力時にも変形せず、歪みを抑えられる。そしてダンピングが高ければ音が止まった瞬間にピタリと振動を止め、余計な響きを残さず原音に忠実な再生ができる、と。この3要素をいかに高い次元で両立させるかが、ドライバー開発の鍵となっているとのことでした。

そして、この違いを体感できるよう、Vincentさんはアルミニウム、チタン、そしてベリリウムでできた3本の音叉を取り出しました。実際に手渡された音叉を叩いてみると、アルミニウムやチタンは叩くと鋭い倍音を含んだ金属的な音が長く響き渡りましたが、ベリリウムの音叉は、澄んだ美しい基音だけがと鳴り、スッと音が収束していくのを体験することができました。これがまさに、軽量・高剛性・高ダンピングを兼ね備えた素材の特性であり、Focalがなぜこれほどまでにベリリウムにこだわるのかを知ることができました。

ちなみにVincentさんによれば、このベリリウムという素材を、21ミクロンという薄さに加工してスピーカーに搭載しているのだとか。また価格はなんと金の30倍から50倍にもなるそうで、その希少性とコストが、採用できるメーカーが限られる理由でもあるそうです。

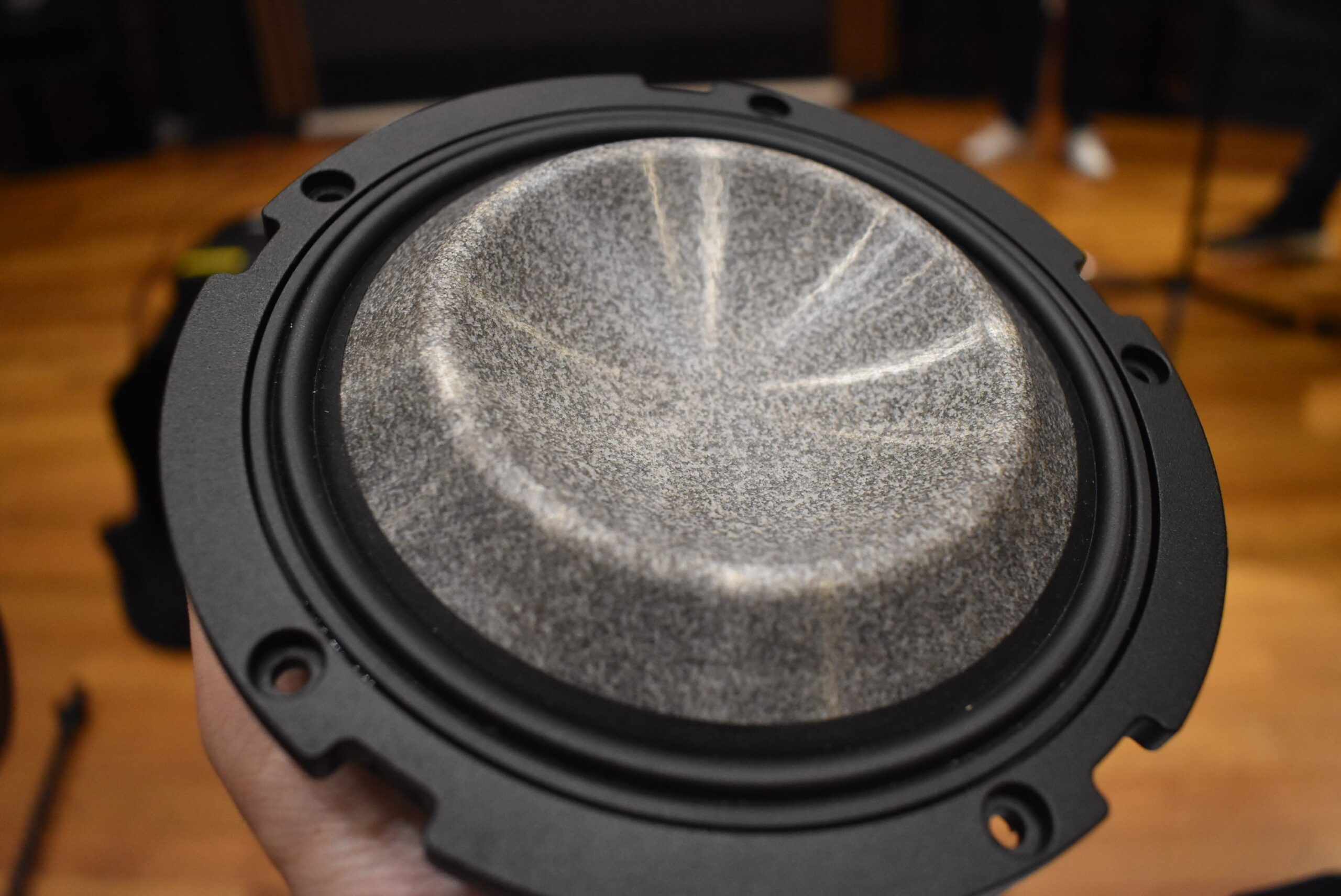

この3要素を追求するため、Focalはまずウーファーやミッドレンジの振動板において、モデルごとに最適な素材を使い分けています。エントリーモデルのAlpha Evoシリーズには、リサイクル・カーボンファイバーを用いることで高い剛性とダンピングを両立した「Slatefiber」、Shapeシリーズには、天然素材ならではの自然な響きを持つ麻(Flax)をグラスファイバーで挟んだ複合材、そしてST6シリーズには、フォームコアをグラスファイバーで挟み込み、究極の性能を追求した「Wサンドイッチコーン」、そしてUtopia Mainには、さらに進化したM字型W膜のミッドレンジドライバーを採用しています。

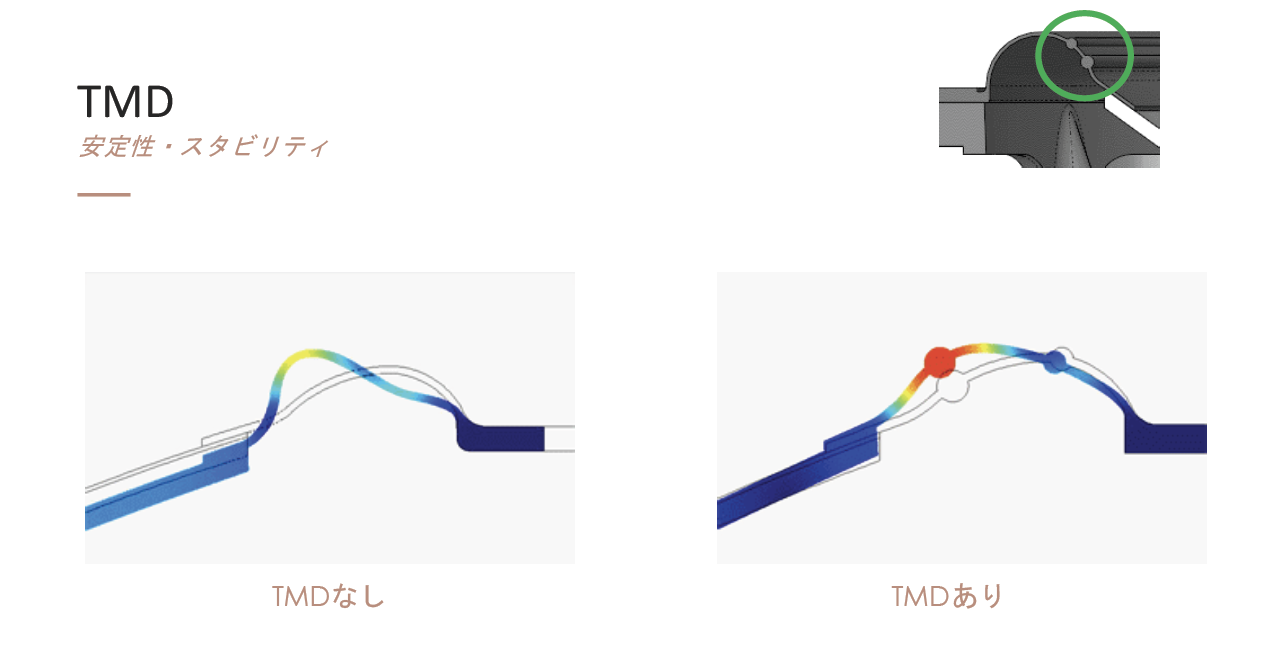

さらにFocalは、ユニットのエッジ部分にも着目し、「TMD(チューンド・マス・ダンパー)」という画期的な技術を開発。これは、高層ビルの免震装置にも使われる原理を応用したもので、エッジの特定の箇所に精密に計算されたおもりを追加することで、中音域で発生しがちな共振を打ち消し、ディストーションを50%も低減させることに成功したというのですから驚きです。

そして高域再生の要となるツイーターには、Focalの代名詞ともいえる「ベリリウム・インバーテッドドームツイーター」がハイグレードモデルには搭載されています。アルミニウムの7倍の剛性を持ちながら非常に軽量なベリリウムを、逆ドーム形状に成形することで広いスイートスポットを実現。さらに、ツイーター背面の空間を開放し、背圧がユニットの動きを妨げないようにするIAL(インフィニット・アコースティック・ローディング)技術により、極めて正確な高域再生を可能にしています。

Utopia Mainに投入された最先端技術の数々

プレゼンテーションは、Utopia MainシリーズのプロジェクトオーナーであるプロダクトマネージャーのSylvainさんにバトンタッチ。彼が率いて開発したというUtopia Mainシリーズのさらに詳細な技術解説が行われました。

「私がこのUtopia Mainプロジェクトの責任者です。非常に重い責任でしたが、チーム一丸となって最高の製品を開発しました。まずアンプについては、Utopia Mainのために、我々はDSPを一切使用しないピュアアナログ回路で、特許を取得したクラスHカレントモード増幅回路を開発しました。

通常のアンプは電圧でスピーカーを駆動しますが、インピーダンスは周波数や温度、ボイスコイルの位置によって常に複雑に変動します。そのため、いくら正確な電圧をかけても、結果としてスピーカーの動きがリニアになるとは限りません。そこで我々は、この変動の影響を受けにくい電流を直接コントロールすることで、ダイレクトにスピーカーの挙動を制御することに成功したのです。この革新的な技術により、Utopia MainはFocalの測定史上、最も低い歪み率を記録しました」

「ドライバーユニットも、ツイーター、ミッドレンジともにMシェイプ振動板へと進化させています。深さのあるコーンと同等の剛性を、高さを抑えたM字形状で実現し、理想的なピストンモーションを追求しました。特に5インチのミッドレンジは、インターモジュレーション歪みを排除するためにショートストローク専用として設計しており、その結果、まるで点音源のような理想的な音の広がりを実現しています。さらに製造ラインにおいて、各ユニットの特性をプラスマイナス0.2dBという極めて高い精度でペアリングしているのです。一方、1.5インチのツイーターは、125dBという極めて高い音圧レベルを達成するため、このMシェイプ形状が不可欠でした」

「そして、豊かな低域の土台を支えるのが、新開発の13インチサブウーファです。柔軟なサスペンションと軽量な動作パーツを組み合わせることで、非常に大きな振幅を実現しました。これにより、驚異的なダイナミクスと超低歪みを両立しています。メインモニターに不可欠なのは、パワフルでありながらも、決して濁ることのない明瞭度と解像度です。このサブウーファは、その要求に完璧に応えるために設計されています」

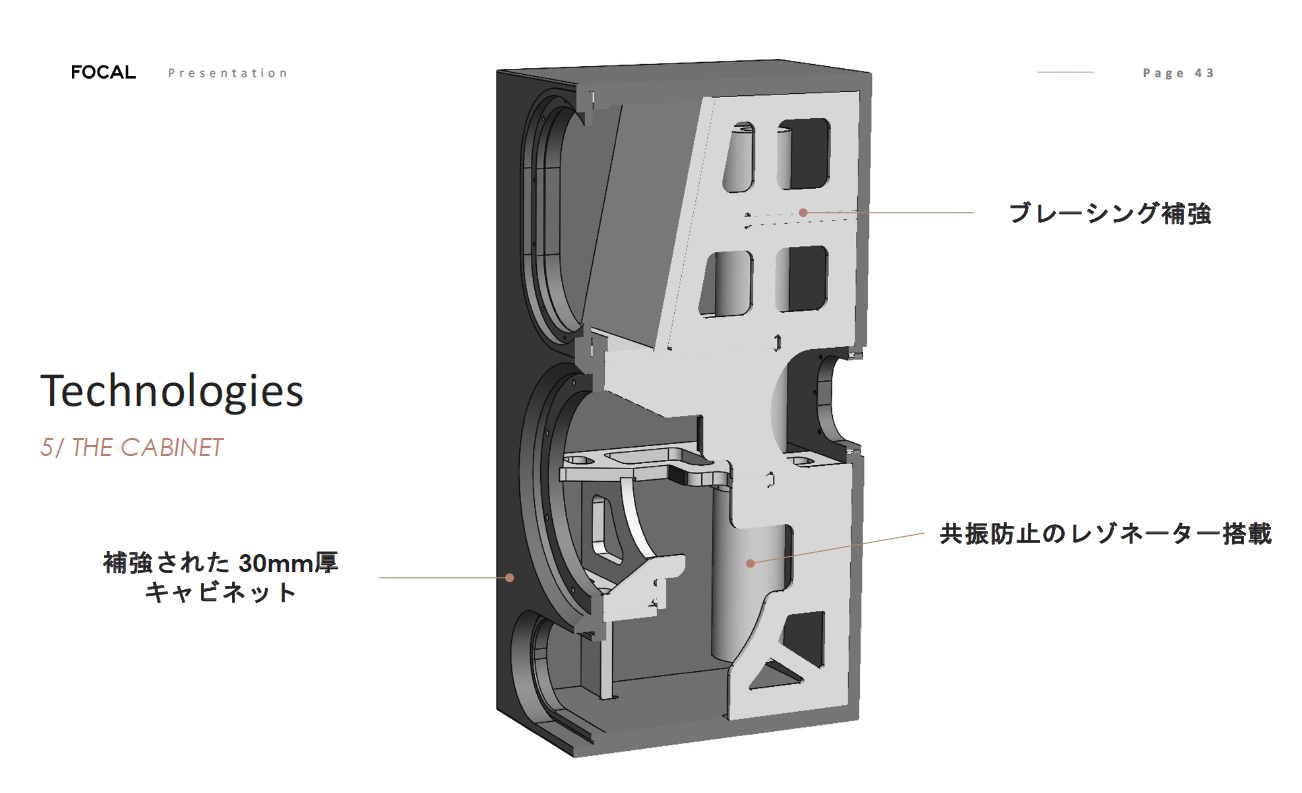

「キャビネットにも、我々の執念ともいえるこだわりを貫いています。スピーカーの音はドライバーからのみ放射されるべきであり、キャビネットが鳴ってはいけない、これが我々の基本原則です。そのために、Utopia Mainのキャビネットは、シミュレーションと実測を組み合わせ、実に268箇所もの振動ポイントを分析して設計しました。フロントバッフルには50mm厚という極厚のMDF材を使用し、内部には複雑なブレーシングという補強を施すことで、箱鳴りを徹底的に排除しています」

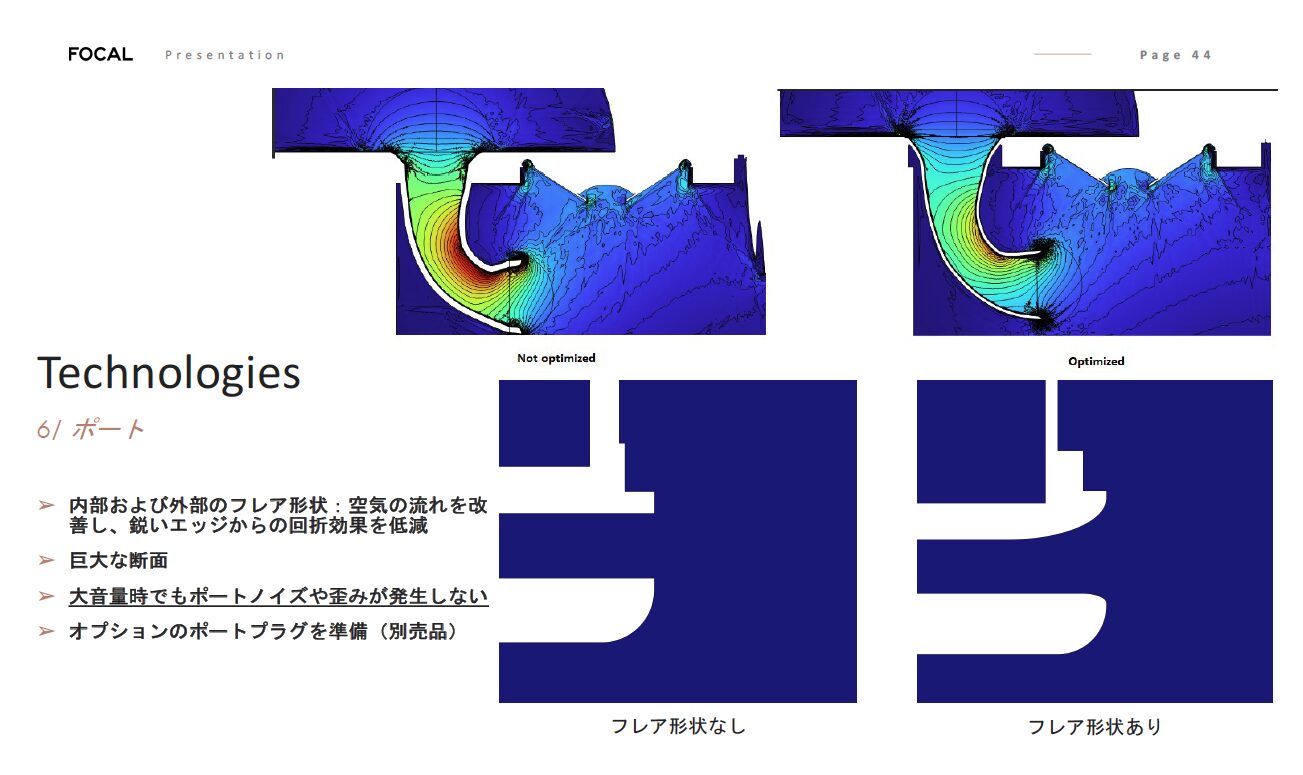

「しかし、我々のこだわりはそれだけではありません。さらにユニークなのが、特定の周波数の内部定在波を吸収するためのレゾネーターまで搭載している点です。これは単なる吸音材ではなく、ヘルムホルツ共鳴の原理を応用し、キャビネット内部で発生しやすい特定の周波数の共振エネルギーをピンポイントで吸収・消滅させるための機構なのです。これにより、特定の低音が不自然に響いたり、あるいは打ち消されて聞こえなくなったりといった問題を根本から解決しているというわけです。そして低域の再現性を左右するバスレフポートも、膨大なシミュレーションを経て、大音量時でもポートノイズを一切発生させないよう、内部と外部の両方に滑らかなフレア形状を持つ巨大なものを採用しました」

現場のプロフェッショナルが認めたサウンド

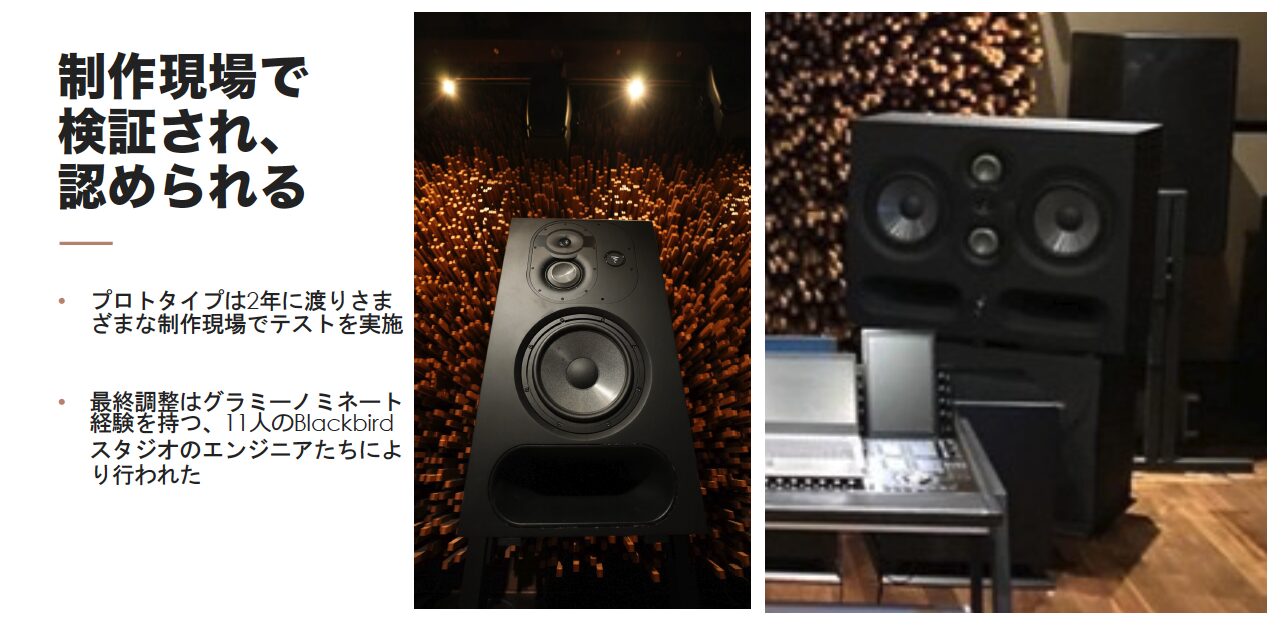

Sylvainさんのプレゼンにあったように、Utopia Mainシリーズには、最高の技術が搭載されいるわけですが、開発の最終段階ではアメリカ・ナッシュビルにある著名なBlackbirdスタジオに持ち込まれ、グラミー賞ノミネート経験を持つ11人ものトップエンジニアによって徹底的に試聴が行われ、プロフェッショナルからの厳しいフィードバックを元に、最終的なチューニングが施されています。ただの最高スペックのスピーカーというわけでなく、音楽を作るために作られたスタジオ用メインモニターとなっているのです。

そして、今回の試聴会には、スペシャルゲストとしてエンジニアのGregoryさんが登壇。フランス出身のGregoryさんは、J-POPやK-POPシーンの第一線で活躍するトップエンジニア。「まず感動したのはローエンドのスピード感です。Skrillexのような音数の多い音楽でも、他のスピーカーでは見えにくい音の粒立ちが非常によく分かりました」とコメント。

さらに、「1時間ほど様々なジャンルの曲を聴き続けましたが、高域がまったく痛くならない。エンジニアが求めるフラットで正確な音と、ミュージシャンやプロデューサーが求める音楽的な楽しさ、その両方を兼ね備えている。長期的な投資として考えれば、非常に価値があると思います」と、その実力を高く評価していました。

以上、Focalがリリースしたフラッグシップスタジオモニター、Utopia Main 212とUtopia Main 112について紹介しました。独自の先進的なユニット技術と、それを完璧に駆動する特許取得のアンプ技術。そして、トップエンジニアたちの耳によって磨き上げられた、音楽性と正確性を両立したサウンド。もちろん、その価格から、誰もが気軽に導入できるモニターではありませんが、Utopia Mainシリーズで確立された最先端の技術や設計思想は、間違いなく今後のFocal製品に受け継がれていくはずなので、今後のFocalの新製品も楽しみですね。

コメント