先日、日本工学院専門学校 蒲田キャンパス内の音響芸術科のレコーディングスタジオに新たに完成した国内最大級のNeumann KHシリーズを採用したDolby Atmos対応イマーシブデモルーム。ここで「エンジニア古賀健一氏 × 長谷川巧氏 Dolby Atmos ワークフローセミナー ~ Netflixコンテンツの制作フローを通じて学ぶ、最新のイマーシブオーディオ技術 ~」と題したセミナーが開催されました。セミナーの講師を務めたのは、ASIAN KUNG-FU GENERATION、Ado、Official髭男dismなどを手掛けた、レコーディングエンジニアの古賀健一さん。大河ドラマ「青天を衝け」や第96回アカデミー賞を受賞した「ゴジラ-1.0」を手掛けたエンジニアの長谷川巧さん。

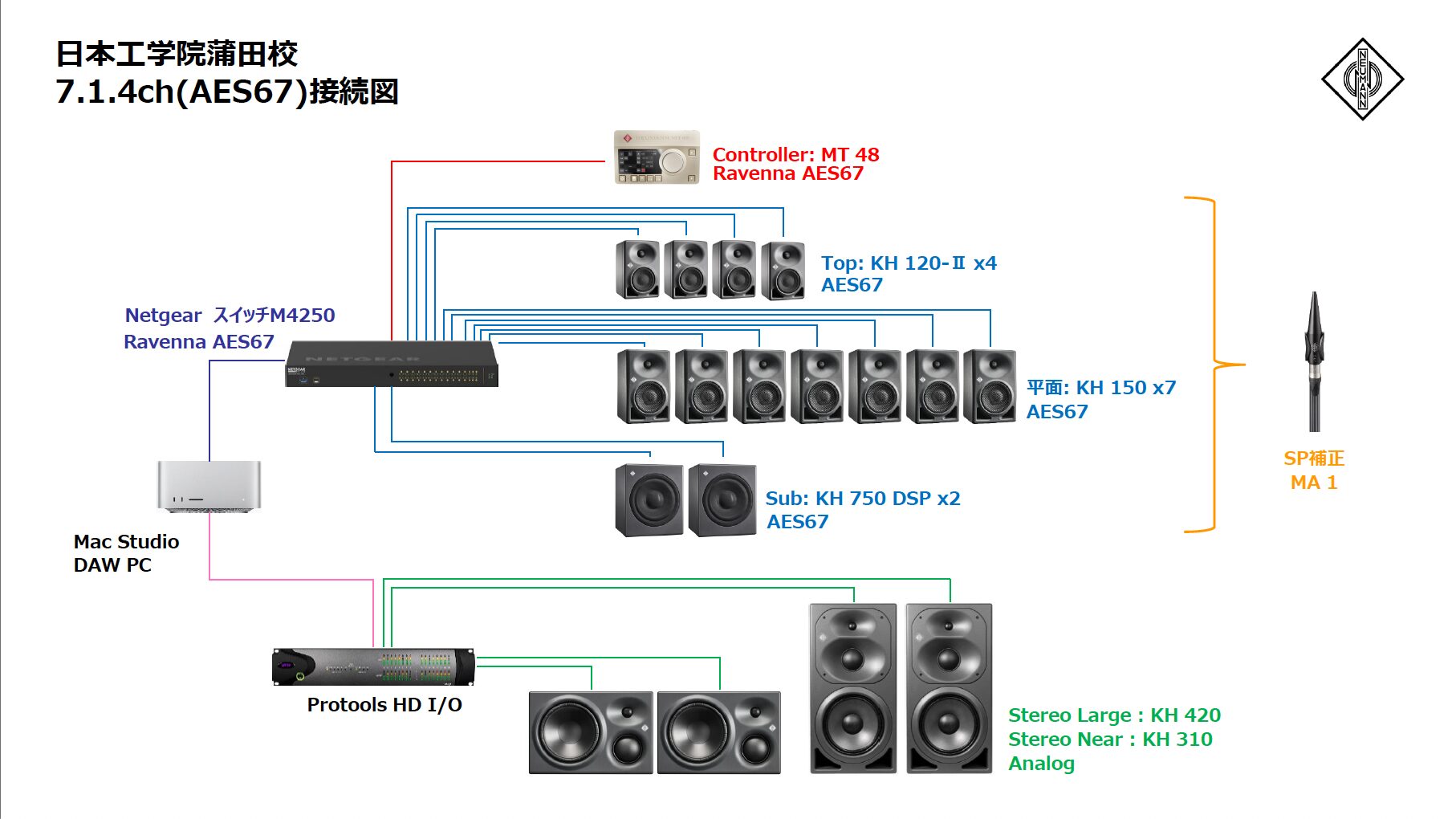

このお二人が手掛けたNetflixシリーズ「Tokyo Override」の制作セッションを題材に、Dolby Atmosミキシングのワークフローを解説するセミナーが行われました。会場は昨年12月に完成した蒲田校音響芸術科のレコーディングスタジオで、ここには7.2.4ch構成のモニター環境が整えられており、平面にはKH 150 AES67が7つ、トップスピーカーにはKH 120 II AES67 が4つ、サブウーファーにはKH 750 AES67が2つ、という作りになっています。同じくNeumannのオーディオインターフェースMT48でコントロールでき、AES67規格でのフルデジタル環境を実現。そんなスタジオにてセミナーを行う直前のお二人にお話を伺ったので、紹介していきましょう。

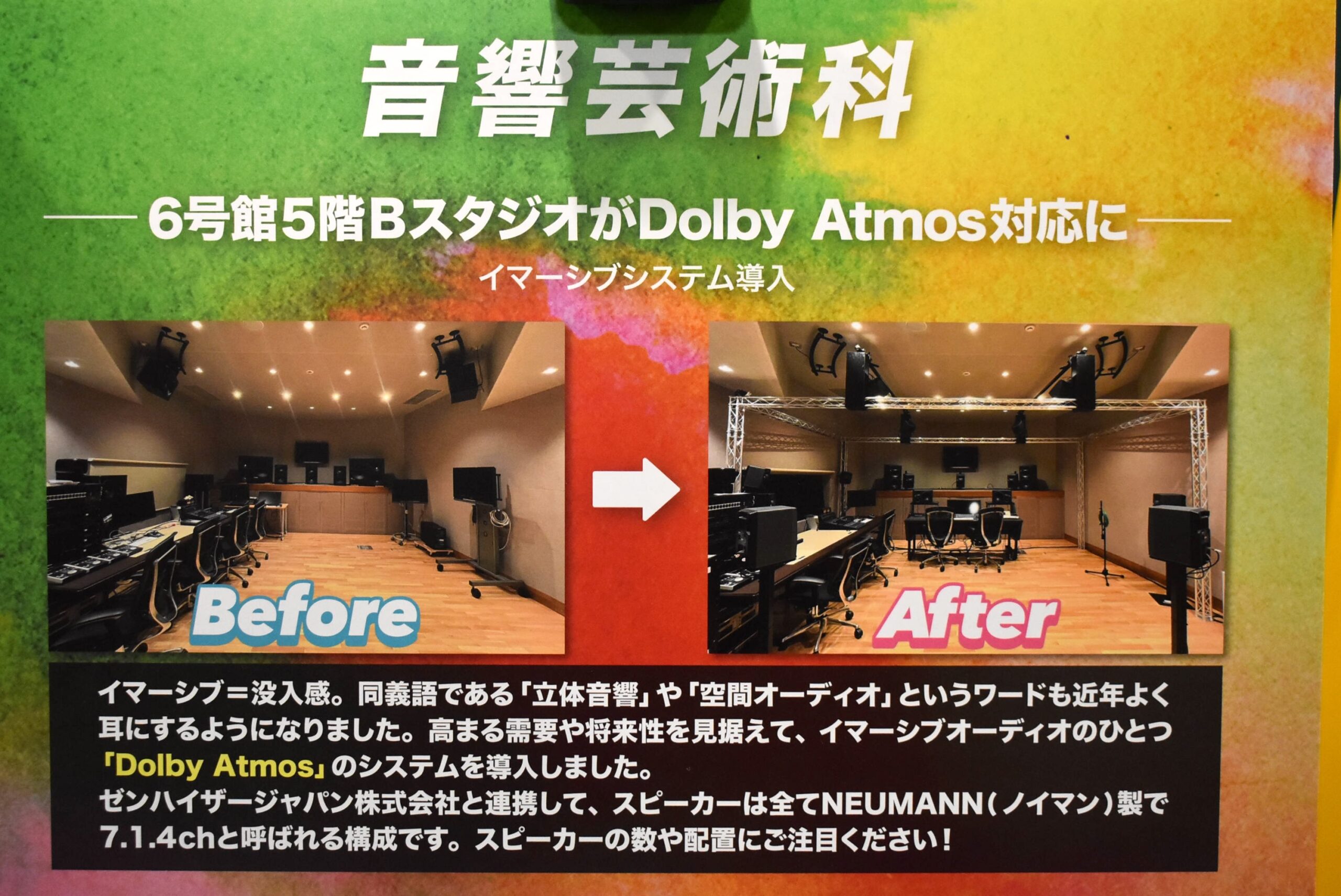

国内最大級のNeumannイマーシブデモルームが設立された

今回「エンジニア古賀健一氏 × 長谷川巧氏 Dolby Atmos ワークフローセミナー ~ Netflixコンテンツの制作フローを通じて学ぶ、最新のイマーシブオーディオ技術 ~」のセミナーが行われたのは、昨年12月に完成したばかりの日本工学院専門学校 蒲田キャンパス内の音響芸術科のレコーディングスタジオに設置された7.1.4chのルーム。現在Neumannを取り扱うSennheiserと日本工学院専門学校 蒲田キャンパスがコラボレーションする形でこのスタジオが誕生したのです。

L/C/R/Ls/Rs/Lrs/Rrsの7箇所には、Neumann KH 150 AES67。Ltf/Rtf/Ltr/Rtrの4箇所には、Neumann KH 120 II AES67。LFEの2箇所には、Neumann KH 750 AES67が配置され、コントローラーは「最高品質を誇るNEUMANNブランドのオーディオインターフェイス、MT 48の実力と可能性」という記事でも紹介したことのあるオーディオインターフェイスMT 48という構成になっています。

接続はDanteやAVBと近くLANを使ってマルチチャンネルのオーディオを伝送するAoIPのシステムのAES67で行われていました。ステレオ環境では、ラージモニターとしてNeumann KH 420、ニアフィールドとしてKH 310を配置。こちらはアナログで接続されています。インタビューでも出てきますが、平面のスピーカーは2.5mの等距離に配置され、天井のスピーカーもほぼ同距離。この規模のイマーシブ環境は、国内最大級規模なのだとか。

KH 150 AES67は一本319,000円(税込)なので、平面だけでも2,233,000円。天井に配置されているNeumann KH 120 II AES67は、199,100円(税込)。そしてサブウーファーのNeumann KH 750 AES67。合計するとスピーカーだけで大体300万円〜400万円ぐらいのモニター環境となっているのです。

ここまで個人で揃えるには難しいですが、最近Neumannが開発したプラグインで、Dolby Atmosの7.1.4chのサウンドをステレオのバイノーラルに畳み込むRIME(Reference Immersive Monitoring Environment)という製品が登場してきているので、こういったものを使って音楽制作を行ったり、映像作品を楽しむのもありですよね。まだ正式リリース前ではありますが、このRIMEは日本工学院専門学校 蒲田キャンパス内の音響芸術科のレコーディングスタジオにも導入予定なので、導入されればスピーカーを配置して鳴らした環境とRIMEを比較できるようにもなりますね。

普段この部屋は生徒にも開放され、今後この場所を使ったセミナーも定期的に行っていくとのこと。また6月からはセミナーとは別に一般の方向けに視聴会も行われるそう。ぜひ、イマーシブミックスに興味のある方は、そちらもチェックしてみてください。

さて、ここからは古賀さんと長谷川さんにインタビューした内容を紹介していきましょう。

異なるバックグラウンドを持つエンジニア同士の挑戦

--今回Tokyo Overrideは、古賀さんと長谷川さんの2人のエンジニアで作り上げているとのことですが、なかなか珍しいですよね。

古賀:今回のプロジェクトは、音楽エンジニアがNetflix向けのDolby Atmos制作に本格的に関わるという、これまであまりなかった取り組みを目指したものです。日本のNetflixコンテンツにおける音楽部分は、ほとんどが7.1.2ch、つまり10チャンネルだけを使った構成になっています。僕たちはこれに対して、9.1.6chフルスペックを活かした音楽ミックス、そして作品づくりに挑戦したいと考えました。以前は、9.1.4ch対応のAVアンプしか存在しなかったのですが、ここ1〜2年でデノンやマランツから9.1.6chに正式対応するモデルが登場しました。そんな最大フォーマットに合わせた本格的な作品作りを行ったのが、Tokyo Overrideです。そんな背景もあって、今回僕から長谷川さんに声をかけました。異なるタイプのエンジニア同士がコラボレーションして一つの作品を作り上げる、そんなチャレンジもやってみたかったんです。僕はどちらかというとバンドやポップス、歌モノ寄りのエンジニアですが、長谷川さんは劇伴寄り。職種の違う2人が協力することで、新しい音楽表現に挑戦できるんじゃないかと考えました。

古賀健一さん

長谷川:実は、僕がDolby Atmosに本格的に取り組んだのは今回で2回目です。最初は映画「ゴジラ-1.0」の劇伴ミックスで経験を積みました。

Tokyo Overrideの制作からミックス、サントラまで

--その後、古賀さんから長谷川さんに声を掛け、どのように進んでいったのでしょうか?

古賀:制作の打ち合わせが始まったのは、2023年の2月から3月ごろです。実際にレコーディングがスタートしたのは4月からで、ドラム収録は5月に行っていて、ちょうど1年前の話になりますね。たとえばドラム録りの際は、曲調がロック寄りだったので、長谷川さんの機材にロック寄りの機材を加えて、バランスを取りながら録音を進めました。録り方についても「こういう成分を取っておいたほうが後で楽ですよ」といった提案をしながら、マイキングなども含め、お互いに機材を融通し合うコラボレーションスタイルでしたね。

長谷川:普通はなかなか、エンジニア同士で機材を持ち寄って一緒にレコーディングするというケースはないと思います。でも、古賀さんとは方向性が似ていたので、自然に受け入れながらスムーズに進めることができました。

Netflixシリーズ「Tokyo Override」独占配信中

--制作全体の流れはどうだったのでしょうか?

古賀:春先にまず3話分を納品しました。Tokyo Override全体は6話構成ですが、最初に前半3話分をレコーディングとミックスをして、その後アバコスタジオで残りのストリングスの録音を行いました。そして、後半3話のミックスに入る流れでしたね。とりあえず、曲を全部納品してミュージックエディタが切り貼りするという形ではなく、比較的「ここでこの曲を使いたい」という意図が明確だったので、フィルムスコアリングに近い形で作業していきました。

長谷川:4話から先は、3話までの音源を当てるものもあれば、さらに新規で収録するものもあり、1話30分の作品なのですが、20曲ぐらい使うこともありました。全体で約70曲を制作したのですが、映画より多い曲数ですよ。

古賀:サントラには、そこまでの曲数は収録してないですが、Dolby Atmosでも配信しています。そういえば、サントラ用にステレオも作ったので、そのとき長谷川さんのスタジオのNeumann KH 420 Gが活躍していますね。

--サントラ用として、初めてステレオミックスを作ったということなんですね。

古賀:Netflixは全部Dolby Atmosから、5.1ch、ダウンミックスが自動で作られていくので、Dolby Atmosの作業だけでOKなんですよ。タブレットとかで観ても、全然違和感なかったですね。

長谷川:ちゃんと意識してAtmosミックスを作れば、特に問題は起きないです。僕自身、普段からダウンミックスを想定してミックスを作る癖があるので、その流れで進めることができました。

古賀:劇場のエンジニアさんたちは、最初から5.1chやAtmosのミックスを前提に作っていくんですよね。つまり、最初に優先されるのはマルチチャンネルの世界で、その中でステレオを同時進行で作っていく。でも、僕ら音楽エンジニアは違っていて、ほとんどの人がまずステレオを完成させて、それを広げる形で5.1chやAtmosに展開するのが一般的なんです。そこがワークフローとして圧倒的に違う部分ですね。

9.1.6chへのこだわりと蒲田校スタジオの魅力

--ちなみに、5.1chや7.1ch、そして7.1.2chと9.1.6chの違いってどんなところにあるのでしょうか?

長谷川:僕自身は映画的な発想をベースにしているので、やはりそのあたりが基準になります。映画音響では5.1chや7.1ch、Dolby Atmosでも7.1.2chが基本になるのですが、Dolby Atmosではオブジェクトベースの再生が可能なので、ワイドスピーカーを活用すれば、通常の映画では鳴らせない位置から音を出すことができるんです。その表現をきちんと再現するには、平面に9chあることが大前提になります。また、天井スピーカーも重要で、スピーカーの間に“もう1列あるかないか”で、音場の密度や表現力が大きく変わってきます。僕の再生環境も最初は7.1.4chだったんですが、古賀さんのスタジオで調整したミックスを自分のスタジオで正確に確認するには、やはり9.1.6chが必要だと感じて、4話目くらいのタイミングでアップデートしました。

古賀:声を大にして言いたいんですけど、9.1.6chのAVアンプを買っているコンシューマの人たちって、本当にすごいんですよ。100万、200万って出して、ワイドスピーカーまで揃えて、最高の環境を作ってる。それなのに、制作者側が「どうせ7.1.4でしょ」っていう前提で音を作っちゃったら、ワイドもトップミドルも鳴らない。それで、おかしな話、AVアンプメーカーに「音が鳴らない!」ってクレームが行くわけですよ。結構有名な作品でさえ鳴っていないので、それはよくないなと。スクリーンの外側に音を定義できるっていうのは、本当に大きなメリットなんです。セリフと効果音がかぶらないし、音楽もより立体的に届けられる。そこを積極的に意識して作るべきだと思っています。

--せっかく最高の環境を作っているのに作品が対応していないと残念ですよね。一方で、今日こちらのスタジオについて、少しコメントをいただきたいのですが、古賀さん、長谷川さんから見てどうですか?

古賀:羨ましいですよ。うちでさえ、こんなに円周広くないです。2.5mの等距離で平面のスピーカー配置もきれいに整ってるし、上方向のスピーカーも少し近いとはいえ、すばらしいと思いました。特にすごいのが、平面のスピーカーがNeumann KH 150 AES67で統一されているところ。普通、LCR(フロント3本)だけNeumann KH 120 II AES67にして、あとはKH80 DSP A Gとかっていうケースが多いんですが、平面がNeumann KH 150 AES67、上がNeumann KH 120 II AES67でしょ。贅沢ですよね。久々にピンクノイズの音がいいって感じましたよ。

長谷川:Neumann KH 150 AES67とNeumann KH 120 II AES67はアンプが一緒なので、繋がりがいいんです。ここなら安心して制作に取り組めますね。

--ありがとうございました。

【関連情報】

Neumann公式サイト

コメント