スマートフォンを片手に会場内で音を探し、集めた音で自分だけの楽器を創り出し、その場でセッションしたり、設置された5つのDJブースで会場のサウンドをみんなで作り上げたり…。そんな新しい形の音楽体験を提供するデジタルアートプロジェクト「DigiWave POP UP 2025」が、2025年10月4日に日本に初上陸しました。台湾で多くの来場者を集めたこの体験型イベントは、10月16日までの期間限定で、東京・渋谷の「Shibuya Sakura Stage」内イベントスペース「404 Not Found」にて開催されています。

コンテンツは、台湾版チームラボとも称されるクリエイティブスタジオの「ULTRACOMBOS」が制作。ULTRACOMBOSは、2025大阪・関西万博公式展示「With the Mountains, the Clouds, and Us」 なども手掛けており、国際的なデザイン賞を受賞するなど世界的に高い評価を得ている集団です。そんな彼らが作ったインタラクティブなシステムの裏側ではAbleton LiveやMax/MSPなどが活用されているそう。そこで今回は、DigiWave POP UP 2025に実際に行ってきたので、そのレポートと、システムについて制作者へのインタビューも行ったので、ともに紹介していきましょう。

台湾を代表するデジタルアートブランド「DigiWave」

「DigiWave」は、台湾のデジタル発展部・デジタル産業署の支援を受けて設立された、台湾を代表するデジタルアートの展覧ブランド。政府が主導するこのプロジェクトは「デジタル技術と人間との関係を探求する」ことをテーマに、毎回異なるクリエイタを起用し、没入型の体験コンテンツを展開しています。今回の日本初開催となるイベントは、京都を拠点とするインディーゲーム専門のパブリッシャー兼デベロッパーである株式会社Skeleton Crew Studioが、台湾の文化コンテンツの振興を担う政府系機関『デジタル発展部』『デジタル産業署』と連携することで実現しました。

コンテンツ制作を担うクリエイティブチーム「ULTRACOMBOS」

そして、今回DigiWave POP UP 2025の核コンテンツ制作を担当したのが、台湾を拠点に国際的に活動するクリエイティブチーム「ULTRACOMBOS」です。その実力は国際的にも高く評価されており、これまでにドイツのRed Dotデザイン賞、iFデザイン賞、日本のグッドデザイン賞、台湾のゴールデンピン・デザインアワードなど、世界的に権威のあるデザイン賞を数多く受賞。また、国立台湾美術館での展示や、オーストリアで開催される世界最大級のメディアアートの祭典「アルス・エレクトロニカ・フェスティバル」へも作品を出展するなど、グローバルに活動しています。今回のDigiWaveは、そうした世界レベルのクリエイティビティと技術力が注ぎ込まれたコンテンツとなっています。

日本での開催を支えるパートナー企業

またDigiWave POP UP 2025日本初開催は、日本の複数の企業や団体がパートナーとしてサポートすることで実現しています。日本での企画・運営の中心を担うのは、京都を拠点とする株式会社Skeleton Crew Studio。同社はインディーゲームのパブリッシャー兼デベロッパーで、日本最大のインディーゲームフェス「BitSummit」の主催・運営も手掛けるなど、国内外のクリエイタコミュニティと深い繋がりを持っています。今回のイベントも、同社が持つ国際的なネットワークを活かし、台湾と日本のクリエイティブ産業の連携を図る形で実現したようです。

また、協力パートナーとして、DTMステーションでも「楽器がまったく弾けない人でも1分の練習で弾けるようになる!?これまでにない新しい電子楽器“InstaChord”のクラウドファンディングスタート」や「音楽制作用途でも弾き語りでも利用できる。ゲームボーイ風!?電子楽器「かんぷれ」のクラファン開始」という記事で紹介したことのある、InstaChord株式会社も名を連ねています。

また渋谷の街と人をつなぐコミュニティアプリ「渋谷MABLs」、さらには一般社団法人 日本シンセサイザープロフェッショナルアーツ(JSPA)も、電子楽器の普及という観点から本イベントをサポート。そのほか、渋谷から新たな都市体験を創出するTOKYO NODE LABも協力しています。

新感覚の「音」のテーマパーク、DigiWave POP UP 2025を体験

では、実際の展示はどのようなものになっているのか、簡単に紹介していきましょう。会場となっているのは渋谷駅直結のShibuya Sakura Stage 4階にある「4O4 Not Found」。会場には横長の巨大なLEDビジョンや中央にはDJブースのような機材群が設置されていたり、自身のスマートフォンを使って音を探して演奏するなど、自由に楽しめる空間となっています。

会場には、いくつかのコンテンツが用意されており、その1つはスマートフォンを使ったインタラクティブな体験。まず入口のQRコードから専用のWebアプリを立ち上げるところから始まります。これは専用のWebアプリを使用するため、事前のアプリダウンロードは不要。アプリ内でキャラクターを選択した後、参加者は会場内に隠された10個の「五線の暗号」を探していきます。

この暗号は展示物の中に紛れていたり、さまざまな場所に隠されていて、暗号を見つけたら、Webアプリ上でその音名を入力することで、いろいろな音がスマートフォンにコレクションされていきます。暗号を見つけると、リズムゲームが始まったり、見つけるだけでなく、見つけた後も楽しめる内容となっていました。

また面白いのは、最初に選んだキャラクタによって見つけたが変化する点。キャラクタを変更すれば、同じ暗号でも異なるサウンドとなるため、自分好みの音を探すという、さらなる楽しみ方も用意されていました。

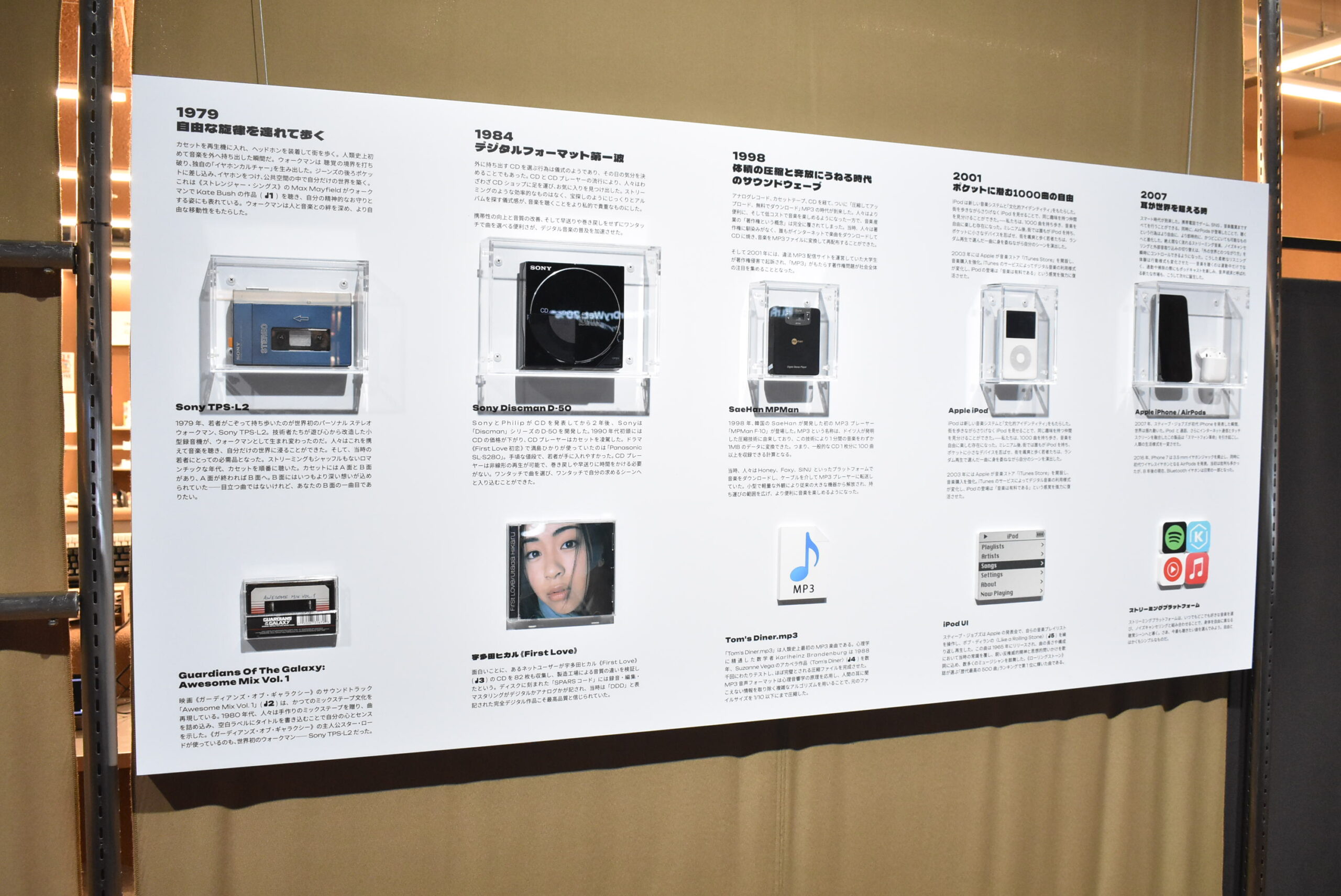

ほかにも、壁には1979年に登場したソニーの初代ウォークマン「TPS-L2」から、CDウォークマンの「D-50」、そしてMP3プレーヤーの草分けである「MPMan」、2001年に登場したAppleの初代「iPod」など、時代を象徴する機器が並び、説明文にある音符マークに従ってWebアプリのプレイリストを再生すると、その時代の曲が流れたりと、懐かしさを感じる仕掛けも。

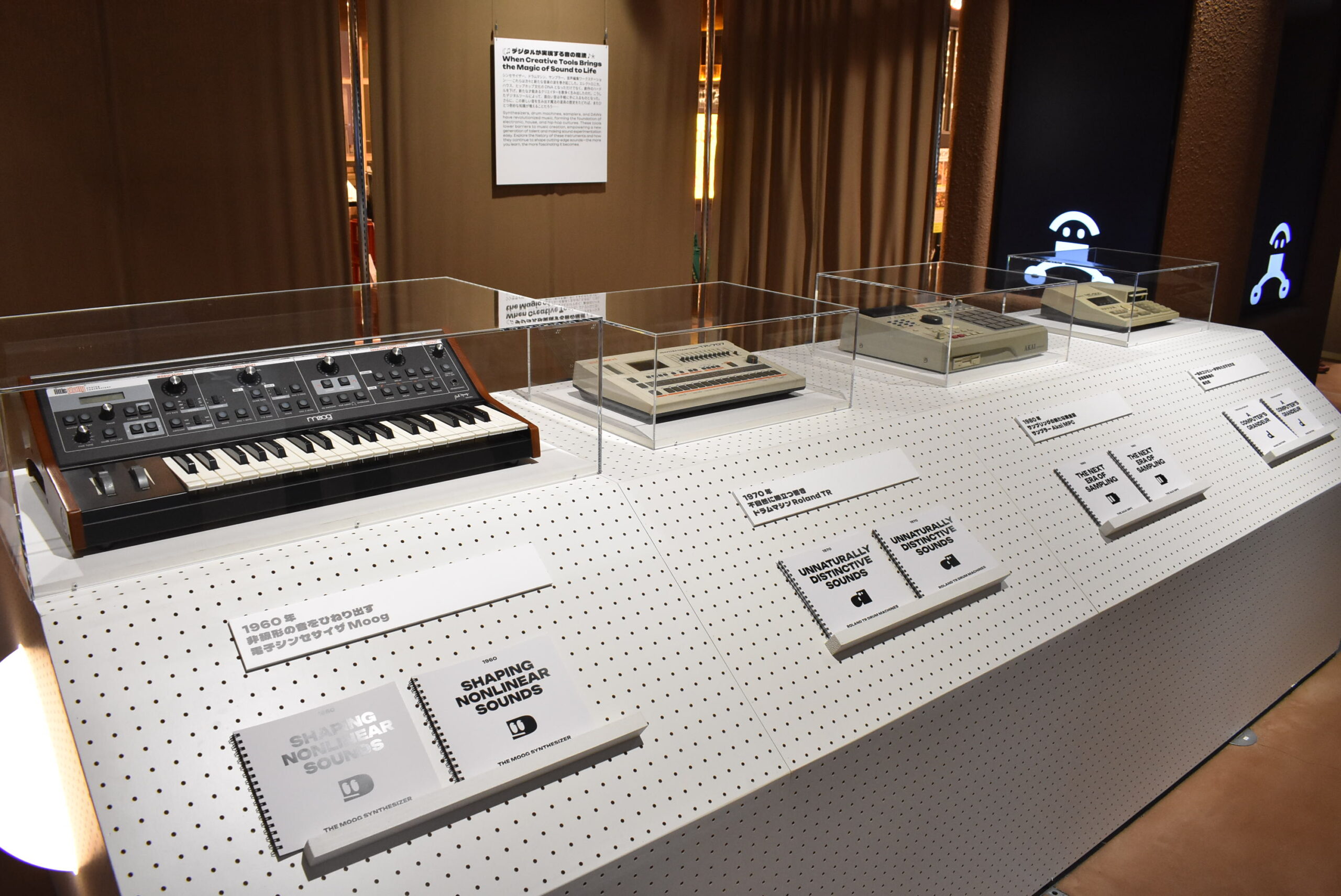

また、別の展示台には、RolandのTRやAKAIのMPC、Moogなど、黎明期を支えたシーケンサやサンプラーといった機材が展示されており、DTMerにとっても非常に興味深い内容となっていました。

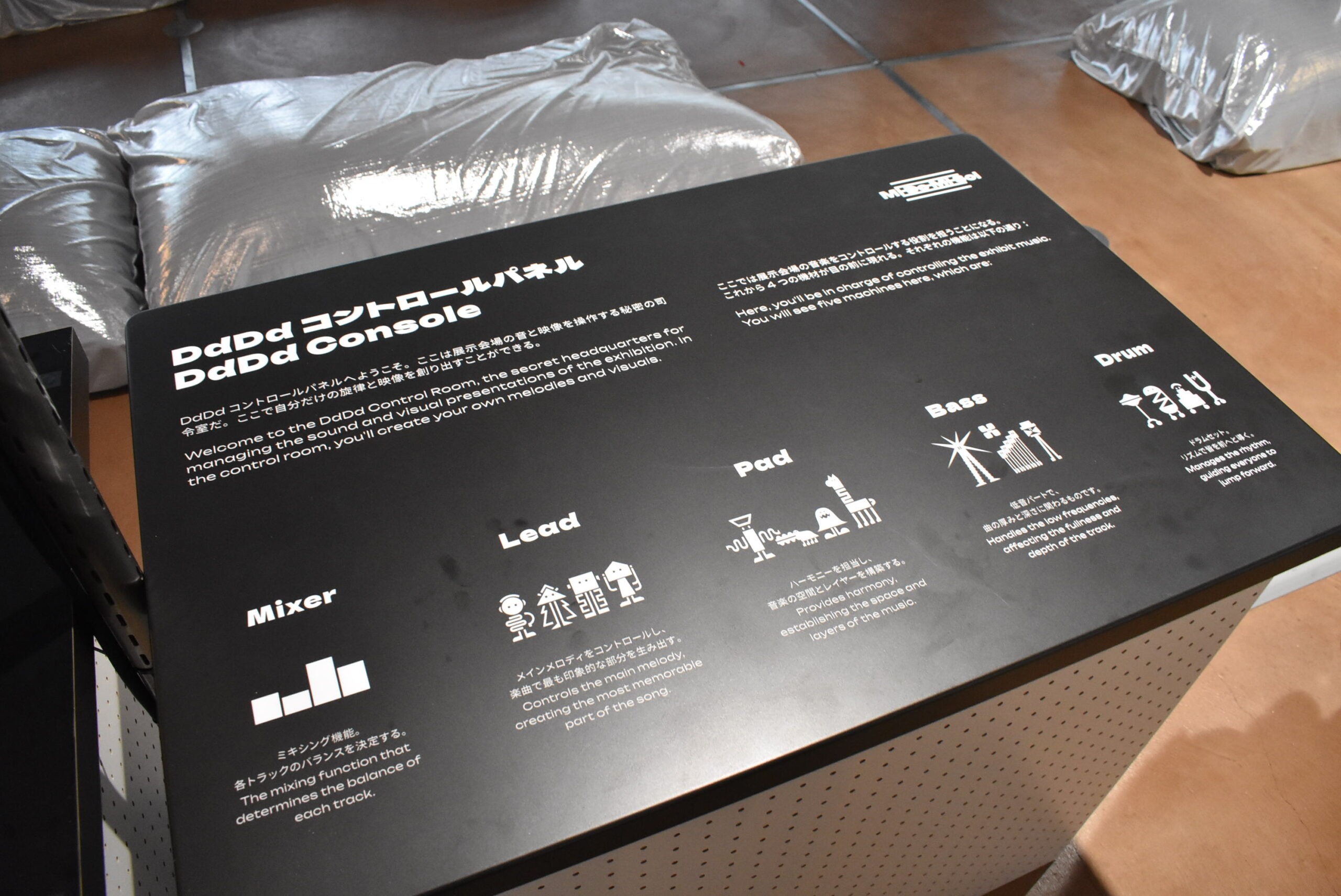

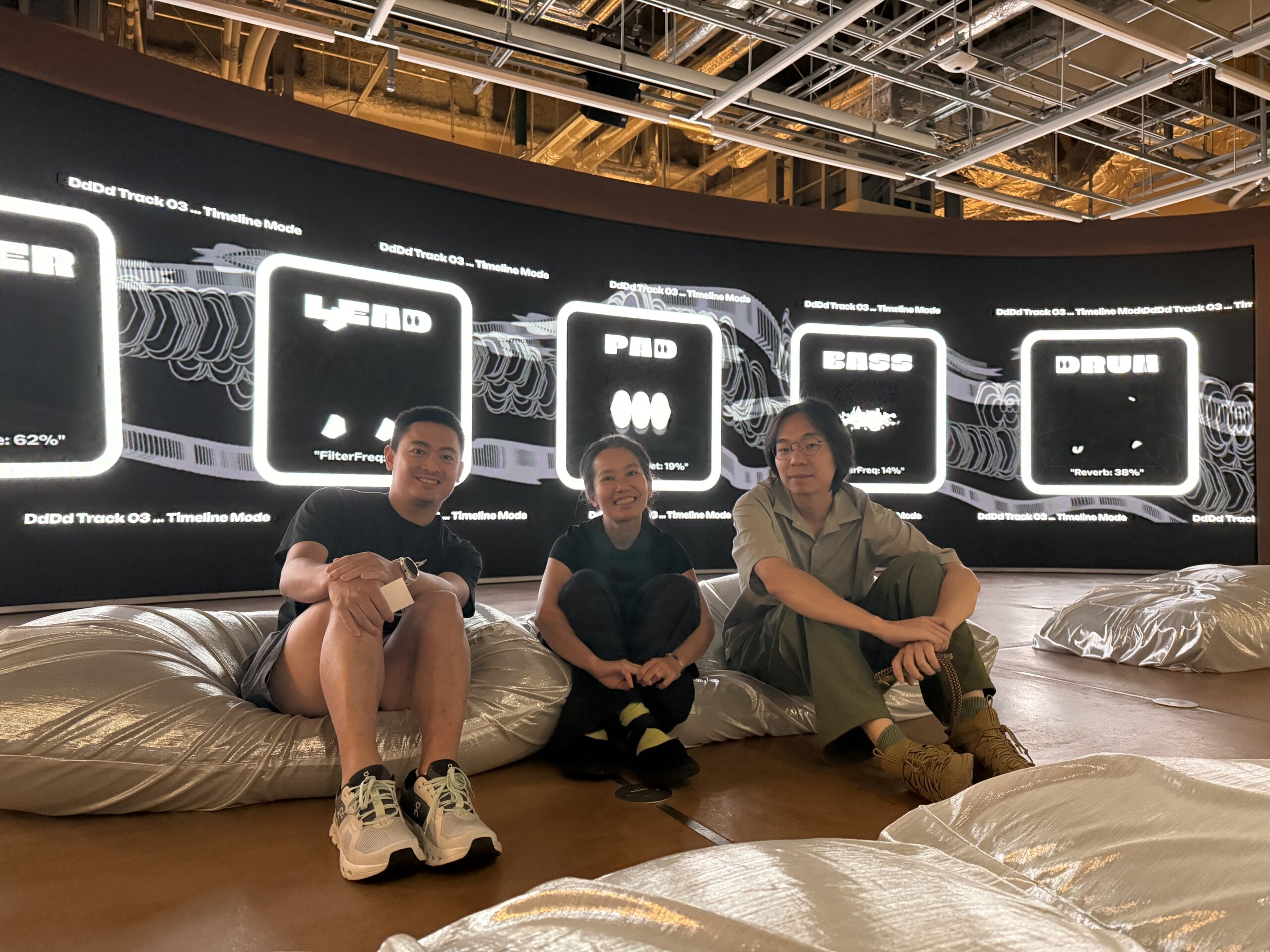

そして、会場に用意された5つのステーションでは、4つが各パート、1つがマスターミキサーとなっており、複数の来場者が同時に参加し、リアルタイムに音を響かせ合うコラボレーションができるようになっています。システム側で音楽的な破綻が起きないよう巧みに制御されているので、適当に鍵盤を弾いてもメロディが奏でられるし、ツマミを回せばいい感じのエフェクトが掛かるようになっているので、音楽経験のない人でも安心して音の変化を楽しむことができます。操作に連動して目の前の巨大ビジョンの映像もダイナミックに変化する様子は、非常に印象的でしたよ。

こうしたインタラクティブな体験だけでなく、30分に一度、メインスクリーンでは「音楽ヒストリーショー」が上映されたり、会場にはゆったりできる場所も用意されているので、常に多くの人で賑わう渋谷の街を歩き疲れた際の、休憩スポットとして立ち寄るのもいいかもしれませんね。

そもそも会場となっているShibuya Sakura Stage自体が、渋谷駅直結の新しいランドマークであり、多くの飲食店やカフェが入っているので、イベントを楽しんだ後に食事したりするのもいいですね。またすぐ近くに「Yamaha Sound Crossing Shibuya」があるので、DigiWaveで最新のメディアアートに触れた後、ヤマハの最新楽器や音響技術を体験しに足を運んでみる、というのも楽しいと思いますよ。

台湾のクリエイタを世界へ、台湾政府が後押しするプロジェクト

さてこのユニークなイベントについて、日本側での運営をサポートしている株式会社Skeleton Crew Studio / 404 Not Foundの石川 武志さんにお話を伺うことができました。

--まずは、DigiWave POP UP 2025がどういったものなのか教えて下さい。

石川:これはULTRACOMBOSが制作したデジタルコンテンツです。彼らは台湾版のチームラボのような存在だと考えていただくと分かりやすいかもしれませんね。会場に設置された楽器を演奏したり、音楽の歴史や音楽の音の種類などをアプリを通して学んだり、誰でも楽しめるイベントとなっています。

--今回の日本での開催には、どのような背景があるのでしょうか。

石川:今回のポップアップは、DigiWaveブランドの活動の一環であり、台湾のデジタル発展部が主管し、その下部組織であるデジタル産業署が主催する、台湾政府が後押しするプロジェクトとなっています。ご存知の通り、台湾は地理的な制約から国内マーケットが小さいという事情もあり、国が積極的にクリエイタやコンテンツの海外進出を後押ししています。特に近年は、ソフトウェアやデジタルコンテンツといった分野での国際競争力を高めることに非常に力を入れていて、たとえば、若いクリエイターを海外に送り出すために、政府が大規模な予算を投じることもあるのです。今回の日本での開催も、そうした大きな流れの中で実現し、ある意味、台湾のクリエイティビティを日本の皆さんに知ってもらうための、ショーケースのような側面も持っています。

--どういった方々に、このイベントを体験してもらいたいですか?

石川:基本的には老若男女、誰にでも楽しんでいただきたいです。専門知識は一切不要で、直感的に楽しめるように設計されています。特に、お子さんにとっては、テクノロジーとアートに触れる良い体験になるのではないでしょうか。もちろん、DTMやガジェットが好きな大人の方にも、その裏側にある技術やアイデアを含めて楽しんでいただけるはずです。

Ableton LiveとTouchDesignerで作り出す、音と映像の同期システム

続いて、コンテンツ制作の技術的な側面について、台湾から来日したULTRACOMBOSのクリエイター、Rengさんにもお話を伺いました。

--今回のシステムは、どのような技術で構築されているのでしょうか?

Reng:システムの中核を担っているのは、Ableton LiveとMax for Liveです。そしてビジュアルの生成にはUnityとTouchDesignerを使用しています。全体の信号の流れとしては、まず来場者が操作するハードウェアコントローラからのMIDI信号などをMax/MSPで受信し、そこで必要なデータに変換・マッピングします。そのデータをAbleton Liveに送り、Live内でサウンドの再生やエフェクト処理といった音楽的な変化を生み出します。そして、Liveから出力されるBPMや各トラックの音量などのパラメータが、ビジュアルを生成している別のPCのTouchDesignerへとOSC経由で送られ、映像がリアルタイムに変化するという仕組みです。音響処理と映像処理はそれぞれ別のコンピュータが担当しており、負荷を分散させることでシステムの安定性を確保しています。

--会場に設置されているハードウェアは、どのような基準で選ばれたのですか?

Reng:来場者が音楽の専門知識を持っていなくても直感的に楽しめるように、あえてボタンやツマミが少なく、操作がシンプルな機材を選んでいます。「誰でも気軽に触れる」という点を最も重視しました。また、重要な点として、どんな操作をしても音楽的に破綻しないよう、不協和音が起きにくいスケールやコード進行にサウンドシステムが設計されています。これにより、来場者は失敗を恐れずに、自由に音を操作して楽しむことができるのです。

--今回、日本で開催することになった理由や、日本に対する印象があれば教えてください。

Reng:企画段階で音楽とテクノロジーの歴史をリサーチしていくと、シンセサイザやビデオゲーム音楽の歴史などで、どうしても日本のメーカーやアーティストの名前がたくさん出てくるのです。YMOしかり、ローランドやコルグといったさまざまな楽器メーカーしかり。そうした経緯から、私たちのプロジェクトは日本のカルチャーと非常に親和性が高いと感じており、日本で開催することはごく自然な流れでした。音楽とテクノロジーの進化において、日本が果たしてきた役割へのリスペクトが、このプロジェクトの根底にはあります。

--今後の展望についてお聞かせください。

Reng:今回の展示をきっかけに、さらに多くの場所でこのイベントを開催し、さまざまな土地の人がどんな反応をするのか見てみたいです。また、これを通して、日本のミュージシャンやビジュアルアーティストの方々と、何か新しいトピックでコラボレーションできる機会が生まれれば、とても嬉しいですね。

以上、DigiWave POP UP 2025の体験レポートと、関係者へのインタビューをお届けしました。スマートフォンを使った音の収集から、オリジナルの楽器制作、そしてリアルタイムでのセッションまで、これまでになかった新しい音楽との関わり方を提示する、興味深いイベントでした。音楽が好きな人はもちろん、普段あまり音楽に馴染みのない方やお子さんでも、幅広い層が楽しめる内容となっています。入場料金は一般1,000円、学生は500円となっているので、渋谷を訪れる機会があれば、この新しい音楽体験の形に触れてみてはいかがでしょうか。

【関連情報】

DigiWave POP UP 2025

コメント