昨年2020年に40周年を迎えたカシオの電子楽器。今年、そのカシオが久しぶりに新方式音源システムの研究開発に向けて動き出しているようですが、そこに向けてまずは過去を振り返ってみようという連載の2回目。前回は「デジタルシンセの夜明け、1980年発売の『カシオトーン201』に搭載された画期的アイディア、子音・母音音源システム」という記事で、子音・母音音源システムについて紹介しましたが、今回は1984年に発売されたCZ-101に使われたPD音源システムについて見ていきます。

1980年代、各社しのぎを削って特許戦争も熱気を帯び始めたころ、アナログシンセサイザを構成する各モジュールのデジタル化を進めていたカシオ。MOOG博士が作り上げたVCO VCF VCAを鍵盤やエンベロープ、LFOで制御する、アナログシンセサイザの超定番方式を元に、現代のデジタルシンセサイザにも繋がる基礎を作っていった状況について、前回に続き、長年シンセサイザ開発に携わってきたカシオ計算機株式会社 開発本部 開発推進統轄部 プロデュース部 プロデューサーの岩瀬広さんにお話しを伺っていきます。

CZ-101と聞いて、懐かしい!と思う人も少なくないと思います。私自身も大学に入ったころに触ってて、いろいろ不思議に感じたり驚いた記憶がありますが、このCZ-101は1984年にカシオが発売したPD音源という方式のデジタルシンセサイザで、画期的で革新的な存在。

以前「1984年登場のCZ-101を復刻させたiPadアプリが、ついに発売だ!」という記事でもCZ App for iPadについて紹介したことがありましたが、カシオ自らがCZ-101を再現させる…といった動きもありました。

2015年にリリースされたiPad用のアプリCZ App for iPad

2015年にリリースされたiPad用のアプリCZ App for iPad

その記事にもあった通り、PD音源のオシレーター部分=DCO(Digital Controlled Oscillator)は、ノコギリ波や矩形波、パルス波など8種類の基本波形を持ち、これらのうち2つ組み合わせることで作られる33種類の基本波形が生成されます。DCO1、DCO2と2つのDCOがあるほか、フィルタのように音色づくりをするDCW(Digital Controlled Wave)、アナログシンセのVCAに相当するDCA(Digital Controlled Amplifier)も2つずつある、パワフルなシンセサイザになっています。

そのオリジナルであるCZ-101はどのようにして誕生したのか、伺ってみました。

--子音・母音音源システムを開発された後、カシオはデジタルシンセサイザの世界に突き進んでいきましたよね。

岩瀬:1980年にカシオトーンの初号機であるカシオトーン201が発売して以降、主に家庭用のキーボードを開発してきたのですが、シンセサイザをデジタル化したらどうか、という気運が世の中で起こり始めていました。シンセサイザの音源システムで、忘れてならないのは、MOOG博士が手がけられた、VCO、VCF、VCAを鍵盤やエンベロープ、LFOで制御するというアナログシンセサイザの超定番方式。シンセサイザをデジタル化しようと考えたとき、誰でも最初に思いつくのは、アナログシンセサイザを構成する各モジュールのデジタル化です。ところが、当時はICに集積できるトランジスタ数が限られていて、動作速度も、現代のパソコンやスマートフォンに搭載されているプロセッサとは比べモノにならないくらい低速という制約がありました。またデジタルはアナログと違い、値が連続的ではなく、値がとびとびの離散的であることにより、さまざまな工夫が必要でした。また特許戦争も熱気を帯び始めたころで、特許にも気を使わなければならず、他社の出願特許を読み解くのも、電子楽器開発の重要な仕事でした。

今回もカシオ計算機株式会社 開発本部 開発推進統轄部 プロデュース部 プロデューサーの岩瀬広さんに伺った

--ボリュームなどを使い連続的な動作をするアナログと比べ、値が離散的なデジタルであることでどういった問題があったのですか?

岩瀬:ご存知の通り、アナログシンセのVCOは、ノコギリ波や矩形波をはじめとする周期波形を作り出す部分です。これをデジタル化すること自体は難しくはないのですが、当時のデジタル技術でのビット深度(分解能)ではピッチの正確さという点で、課題がありました。デジタルは動作が安定しているので、アナログのような温度変化でピッチが変化してしまうことはなかったのですが、離散値の計算なので、連続的なピッチ変化を作り出すことができないのです。たとえば、滑らかなビブラートをかけようとしても、階段状のビブラートになってしまったり、正確な12平均律を出そうとしても各音階のドンピシャの音程を出すのが難しいのです。そこで、とびとびの値の中間のピッチ、つまり小数点以下のピッチを作り出すなどの工夫が必要でした。

--なるほど。今のデジタル技術であればまったく問題ないけれど、当時の分解能だと、ピッチだけでなく、連続的に変化するフィルタの動きも大変そうですよね。

岩瀬:その通りです。シンセの醍醐味は、レゾナンスを上げてカットオフをスィープさせた音です。これがもっともシンセらしい音で、シンセサイザ黎明期には、みんなこの音を使っていましたよね。そんなデジタルフィルタの技術は、すでに存在はしていたのですが、これをそのままトランジスタでデジタル回路化すると、巨大で複雑な回路が必要でした。その理由はデジタルフィルタでは信号の乗算が重要で、しかも十分な桁数が必要。それを複数回行わないといけないのですが、デジタルの乗除算は加減算に比べて回路が複雑だったので、当時の半導体技術では高価にならざるを得なかったのです。ともかく手軽に採用できる技術ではありませんでした。当時は、少ないトランジスタで高速に動作するデジタル乗算を行う工夫を行っていて、各社ここにしのぎを削っていたに違いないと思います。デジタル音源の要は、いかに乗算を上手に行うかにかかっていたわけです。

--アセンブラでプログラムを書いても、加減算は簡単にできても、乗除算は難しく、小数点以下を……となると難しいですから、それをデジタル回路で行うとなると、さまざまな工夫が必要になりますよね。。

岩瀬:VCAはエンベロープやLFOで音量を制御するための音量コントローラーです。デジタル化するにはデジタル乗算すればよいので、フィルタ同様、いかに乗算器をコンパクトに高速に動作させるかが要ですが、ほかにも重大な問題が潜んでいました。前述の通り、デジタル値はとびとびの値しかとれないので、音量が滑らかに減衰せず、階段状に減衰してしまいます。特にこれが目立つのがエンベロープが減衰して音量が下がったところで、音量の変化の階段が聴こえてしまいます。今日では、乗算の桁数、つまりデジタル数値のビット数が多く、また音の出口のDA変換器の変換精度も向上し、特に問題視されることは減りましたが、このころはビット数の制約やDA変換器の変換精度課題を、いかに耳障りなく誤魔化すかも重要なテクニックだったのです。そのためにはデジタル技術だけではなく、アナログ回路の技術も必要でした。そこで、楽器メーカー各社、デジタル特有の問題をいかに解決するかに苦心していました。

--そのようなたくさんの課題をクリアして、アナログシンセをデジタル化したのがPD音源だったという理解でいいのですか?

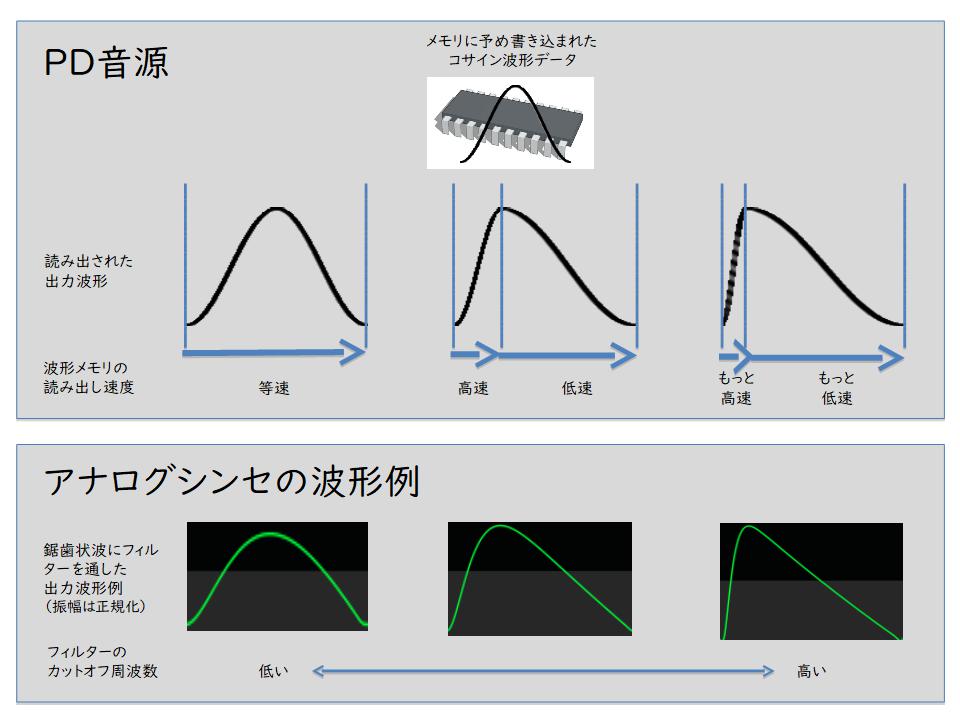

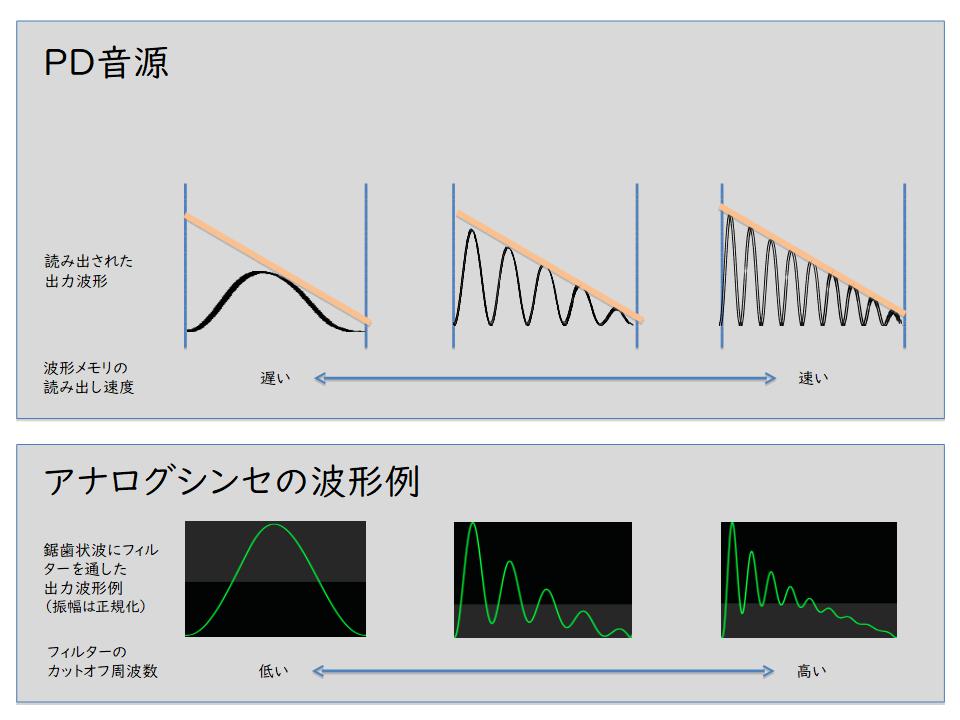

岩瀬:PD音源は、MOOG博士の生み出したVCO、VCF、VCA方式のシンセサイザに慣れた人が、すんなりデジタルシンセを扱えるようにしたものであるのは事実です。ただし、そのMOOG博士によるアナログ回路を、単純にデジタル化したわけではないのが、カシオらしいところだったと思います。まず、VCFのデジタルへの置き換えは行っていません。その代わりにノコギリ波や矩形波の形状自体を、フィルタを通してカットオフを動かしたときのように変化させてしまう回路を開発しました。計算は複雑で、ナーバスな回路設計が必要でしたが、これによりデジタルフィルタを搭載する必要がありませんでした。たとえば、アナログシンセで最も出番の多いノコギリ波は、フィルタのカットオフ周波数を下げると、ノコギリの角がとれて、しだいにサイン波に近づきます。この様子をデジタル回路で実現したのです。細かい説明は割愛しますが、サイン波やコサイン波のような繰り返しの周期波形の、1周期内の位置を位相と呼びます。サイン波の位相を等速で変化させれば、 おなじみのサイン波となるのです。PD音源システムでは、この位相の変化速度を1周期の間に変化させる、つまり時間軸を歪ませることで、フィルタのカットオフ周波数を変化させたときのような波形変化を得よう、と考えられたものです。ちなみにPD音源はPhase Distortion音源の略ですが、Phase(位相)の変化速度をDistortionさせる(歪ませる)ことから名づけられています。

ノコギリ波のPD音源のしくみ。実際の回路は、この図で示す通りコサイン波を使っていた

ノコギリ波のPD音源のしくみ。実際の回路は、この図で示す通りコサイン波を使っていた

--VCFのデジタルへの置き換えではなく、Phase Distortionという方式を編み出したアイディアが画期的だったわけですね。

岩瀬:フィルタに通し、カットオフ周波数を変化させて得られる波形変化に近い波形が得られていることがわかります。ただアナログシンセでは ノコギリ波をフィルタに通して加工することにより、徐々にサイン波に近づきますが、PD音源方式では、サイン波の位相変化速度を加工することにより、徐々にノコギリ波に近づいていく、という点で真逆となっています。しかし、この方式だと、アナログシンセのVCFを使った音創りの醍醐味のひとつである、レゾナンスをかけてカットオフをスィープさせた音が得られないのです。そこで ノコギリ波や三角波などにレゾナンスをかけてカットオフを動かしたときの波形変化を行わせる回路も開発しました。

--なるほど、CZ-101のDCWというのが、どういうものなのか、フィルタとどう違うか、今一つよく理解していませんでしたが、そんな工夫の上で開発したものだったのですね。

岩瀬:ここでは詳しい説明は省略しますが、レゾナンスをかけたアナログフィルタの共鳴周波数にあたるサイン波に、 ノコギリ波や矩形波の形状に窓をかけるデジタル演算を行い、サイン波の周波数をスイープすることで実現しました。ここまでお話してきた位相変化の制御や窓をかける演算を行い、PD音源独自の波形を発生させることの重要なポイントは、専用LSIに組み込まれたデジタル乗除算回路だったのです。

--このようにしてPD音源ができて、それを実装して発売したのがCZ-101だった、と。

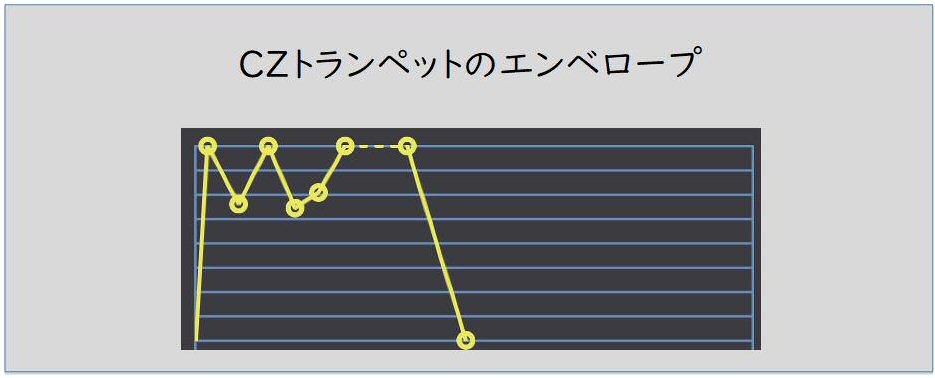

岩瀬:そうです。このPD音源を最初に搭載したのが1984年に発売されたCZ-101です。その後のデジタルシンセがこぞって搭載した機能として、マルチステップのエンベロープがあります。アナログシンセではエンベロープはADSRもしくはARが定番でしたが、デジタル制御の強みを生かして、複雑なエンベロープを作り出すことが可能になりました。CZシリーズでは最大8ステップのエンベロープを作り出すことができます。CZの印象的な音にCZトランペットがありますが、この音は、波形変化が複雑だったわけではなく、マルチステップのエンベロープを生かして、立ち上がりで複数回の高速アタックを持たせることで作られたもので、アナログシンセでは作れない音です。

--CZ-101では、トランペットの音は印象的でした。

岩瀬:私も社内で初めてこの音を聴いたとき、エンベロープを変化させるだけで、こんな特徴的な音が出せることに驚きました。当時はまだ電子楽器開発の黎明期で、回路設計、ソフト設計、音色データプログラマーの分業があいまいでなんでも行っていました。だからこそ、音源の特長を最大限引き出す音作りができていたと思います。

また、音源システムとは少し外れますが、MIDIが搭載されだしたのもこの頃です。CZ-101と同じく1984年に発売された、カシオトーンCT-6000とともに、MIDI端子を備えていましたよ。

--CZ-101に搭載されていたPD音源には、さまざまな開発の苦労があったのですね。

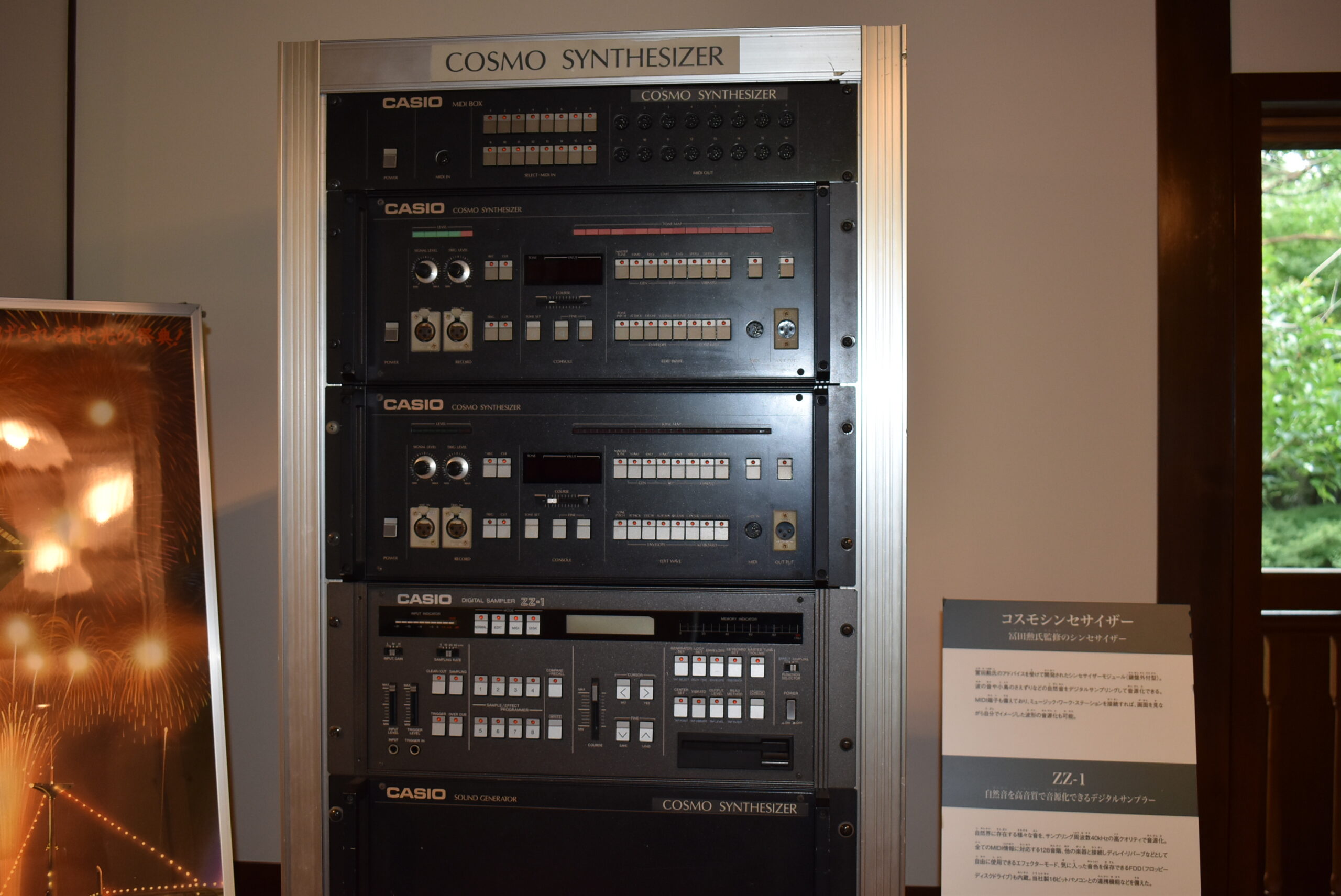

岩瀬:PD音源は、CZシリーズに搭載されたシンセサイザ音源でしたが、冨田勲氏が1984年9月にオーストリア・リンツで行った『アルス・エレクトロニカ(Ars Electronica)』で使用されたミュージックワークステーションのコスモ シンセサイザ システムにも、PD音源が搭載されていました。ちなみに、私が入社して最初に手掛けた仕事は、コスモシンセサイザの膨大な配線の半田づけでした。外観こそ立派なラックに収められていますが、内部は手作り感満載で、よい経験と勉強になりました。

--ありがとうございました。引き続き、この先の展開も聞かせてください。

【関連情報】

カシオ電子楽器40周年サイト

コメント