2年前、「夢の技術が実現した!」と大きく話題になったドイツCelemony Software開発の「DNA=Direct Note Access」という技術をご存知ですか? CDなど2chにミックスダウンされた音から、その中に入っている音の成分を分析するというすごい技術です。

単音の音階を当てる技術というのはいろいろありますが、このDNAはさまざまな音が混じっていても、それをキレイに分解・解析して、ピアノロール風画面で表示できるとともに、それをエディットできるというものです。具体的には同社のMelodyne Editorというソフトに搭載されています。使い方は本当にいろいろ考えられるのですが、The Beatlesを素材に遊んでみると、とっても面白かったのでちょっと紹介してみましょう。

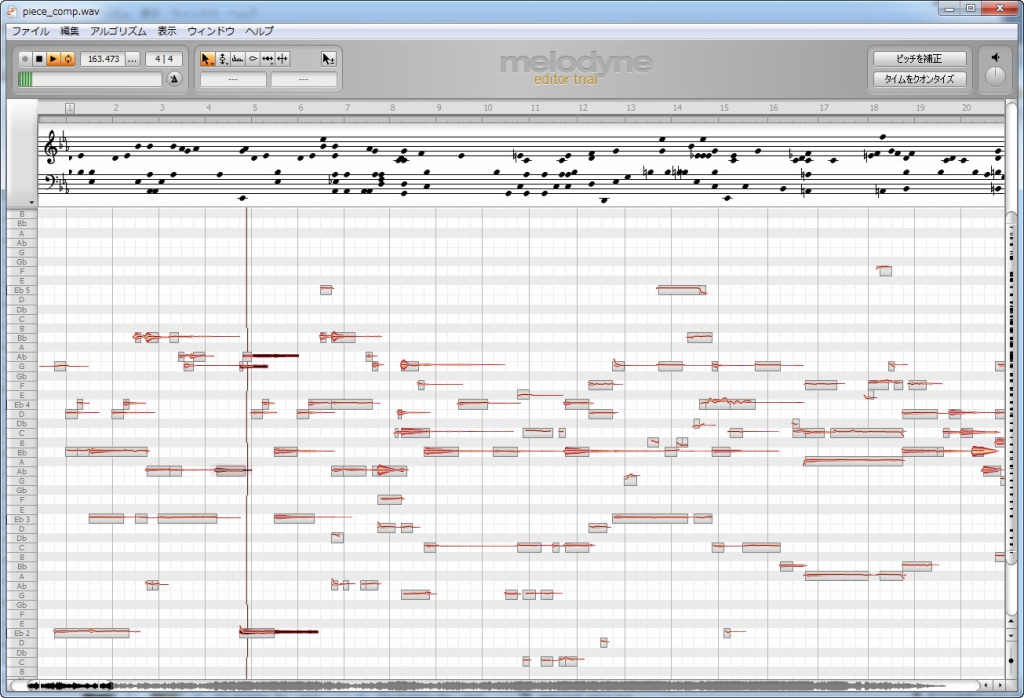

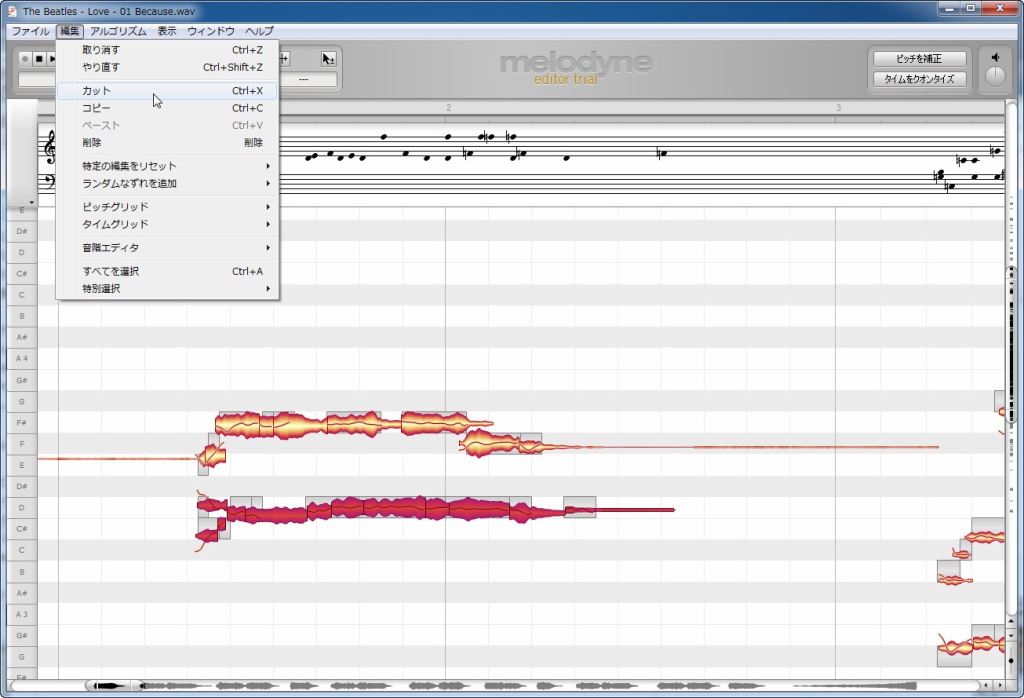

音の成分を分析し、すべての音程、音長などを解析してくれるMelodyne Editor

音の成分を分析し、すべての音程、音長などを解析してくれるMelodyne Editor

Melodyneに関するラインナップや、これの細かな機能などについては、ここでは割愛しますが、今回テーマとするMelodyne Editor 2はフックアップが定価39,900円で販売しているというもの。ちょうど、先日バージョンアップしたばかりなのですが、実は保存も含めて30日間はフル機能使える体験版が出ているんです(先日のFL Studioといい、最近は気前のいいソフトが多いですね)。この体験版、フックアップのサイト経由でWindows版、Mac版、それぞれダウンロード可能となっているので、これを使って遊んでみました。

まず、最初の試してみたのは、「A Hard Day’s Night」の冒頭の「ジャーーン」というギターのストロークの解析。私、ギター弾きじゃないですが、これってなんかカッコいいのでやってみたいですよね。実際、中学生のころからでしょうか、レコードを繰り返し聴いて耳コピしながら真似てみたり、スコアのコードを見て、ここだけ弾いてみたりするのですが、微妙に何か違う…と思っていました。

で、これをMelodyne Editorに読み込ませて解析させると、一発。

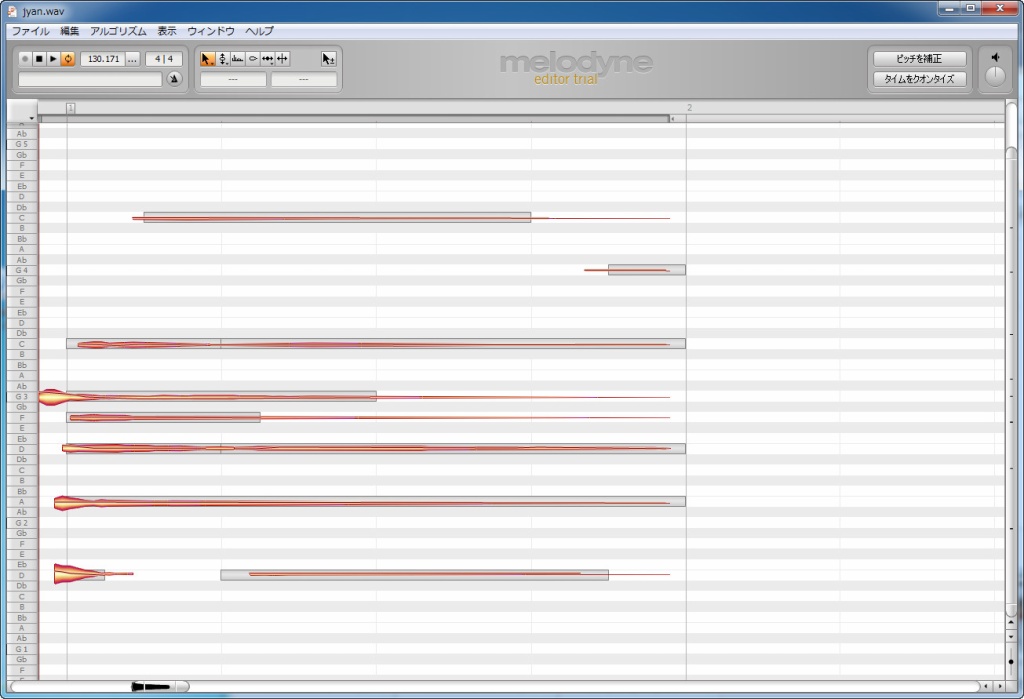

A Hard Day’s Nightの「ジャーーン」をを解析してみると……

A Hard Day’s Nightの「ジャーーン」をを解析してみると……

これを見ると下からD2、A2、D3、F3、G3、C4、C5。えぇ?Fが入ってたの!?とか、C5は倍音じゃないのかなぁ? あれ?ギターストローク一発かと思ったら、7音あるから違うの? ベースと同時だとしても、ん?やっぱりギター2本を同時?……など疑問がいろいろ沸いてはくるものの、現代最新技術で分析すると、こうなっていたわけです。ギタリストの方々なら誰でも知っているトリックなのかもしれませんが、私個人的には、ちょっと驚きでした。

次に試してみたのが「Because」。この曲はハープシコードの上に、John、Paul、Georgeの3人のハーモニーがすごくキレイに乗った曲ですが、2006年にリリースされた「LOVE」というリミックス版のアルバムの冒頭1曲目には、Melodyne Editorにとって非常に魅力的な素材が入っているんです。

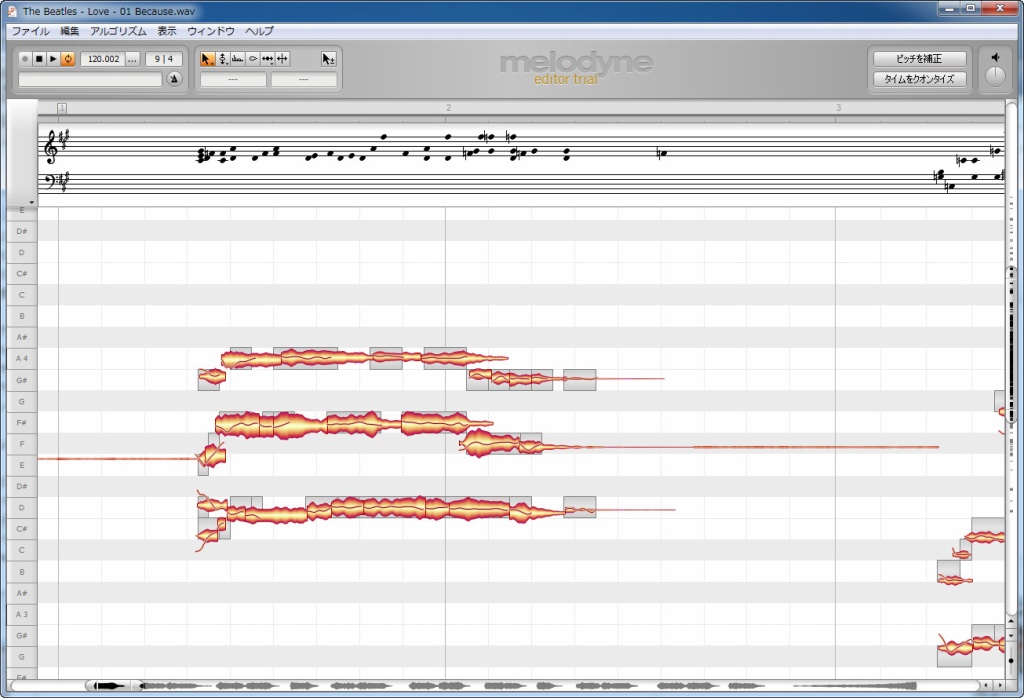

リミックス版「LOVE」にはアカペラのBecauseが収録されている!

リミックス版「LOVE」にはアカペラのBecauseが収録されている!

ご存知の方も多いと思いますが、ここに収録されている「Becase」はハープシコードなどのバッキング抜きで、3人のボーカルのみを取り出したもの。伴奏が入った状態でMelodyne Editorで分析すると、どうしても画面が煩雑で、どれがボーカルで、どれがハープシコードなのかを見分けるのがなかなか大変です。

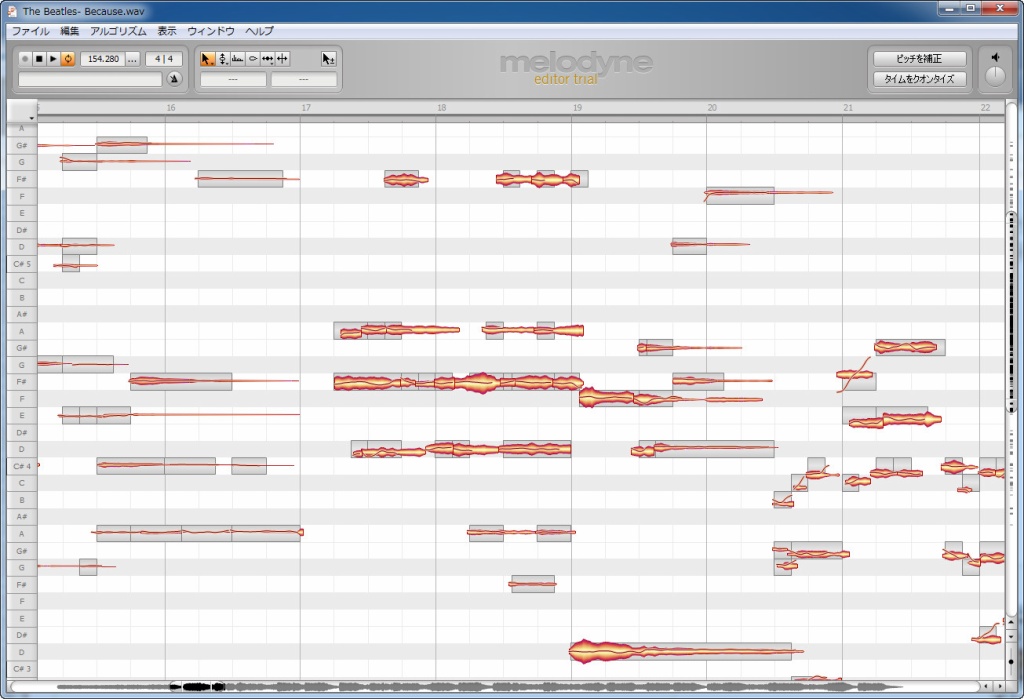

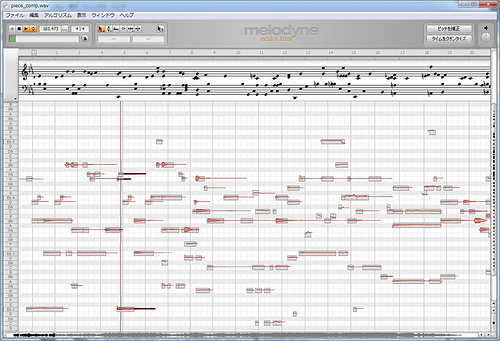

通常版のBecauseを解析すると、ややグチャグチャ

通常版のBecauseを解析すると、ややグチャグチャ

ところが、3人のボーカルのみだと、かなりきれいに個々の旋律が見えてくるんです。これによって、「あ、これがPaulのパートだ」、「Georgeが歌っているとこはこういうメロディーなのね……」なんていうのがわかるわけです。

LOVEのBecauseならキレイに3パートに分かれる

LOVEのBecauseならキレイに3パートに分かれる

さらにすごいのは、「じゃあ、ここからJohn」だけを消してしまおう」とか、「Paulだけを抜き出そう」なんていう処理をすると、それが実現してしまうわけです。さすがに、DAWでトラックのフェーダーを動かすというほど簡単ではなく、このピアノロール風の画面を見ながら、消していく作業となるので、多少の手間はかかるけど、かなりのことができてしまうので、面白いですよ!

画面を見ながらパートごと消したり、ピッチをいじるといったことも…

画面を見ながらパートごと消したり、ピッチをいじるといったことも…

また、邪道といわれるかもしれませんが、じゃあ「Johnの歌っているメロディーをチョッピリいじってしまえ…」、「Paulの歌を1オクターブ上げてみよう…」なんていう、曲そのものを変えちゃうこともできるんですよね。かなりすごいと思いませんか?

ここでは、わかりやすい例としてThe Beatlesの楽曲を例に紹介しましたが、Melodyne Editorは、もちろん、どんな曲に対しても使うことができるツールです。

また、Melodyne自体、もともとはピッチ補正やボーカルの修正などの目的で開発され、現在はプロの現場でも幅広く使われているソフトです。うまく利用すればリミックスツールなどとしても活用することが可能なので、今後ときどき、Melodyneをテーマにした記事も作ってみようと思っています。

【価格チェック&購入】

(パッケージ版)

◎Rock oN ⇒ Melodyne 5 assistant Melodyne 5 editor Melodyne 5 studio

◎Amazon ⇒ Melodyne 5 assistant Melodyne 5 editor Melodyne 5 studio

◎サウンドハウス ⇒ Melodyne 5 assistant Melodyne 5 editor Melodyne 5 studio

(ダウンロード版)

◎beatcloud ⇒ Melodyne 5 essential Melodyne 5 assistant Melodyne 5 editor Melodyne 5 studio

◎Rock oN ⇒ Melodyne 5 essential Melodyne 5 assistant Melodyne 5 editor Melodyne 5 studio

◎宮地楽器 ⇒ Melodyne 5 essential Melodyne 5 assistant Meldyne 5 editor Melodyne 5 studio

コメント