以前、ニコニコ生放送のDTMステーションPlus!で特集したKORGのelectribe。MUSIC PRODUCTION STATIONというサブタイトルがついているマシンだけに、これ1台で何でもできてしまう機材なのですが、何でもできるだけにKORGサイトを見ても個々の機能の詳細まで書いてないんですよね。そのため「iPadのiELECTRIBEとどう違うの?」「シンセ機能はどうなっているの?」「PCと同期できるの?」「Ableton Liveとのデータのやり取りはどうするの?」なんて質問をよく受けています。

「詳しくは記事を見てね!」なんて答えようと思ってたら、すみません、DTMステーション側で取り上げていませんでした。というわけで、今さらながらではありますが、ドラムマシン、シンセサイザ、シーケンサ、エフェクト機能などを装備し、音楽制作にもライブパフォーマンスにも使えるelectribeについて、改めて紹介してみたいと思います。

KORG MUSIC PRODUCTION STATION、electribe

昨年11月に発売されたelectribeはKORGのドラムマシン/シーケンサとして実績あるELECTRIBEシリーズの最新版。初代機であるELECTRIBE・AおよびELECTRIBE・Rが発売されたのが1999年なので、16年もの歴史を持つ機材なんですよね。

■KORGの歴代ELECTRIBEシリーズ

| 1999 | ELECTRIBE・A |

| 1999 | ELECTRIBE・R |

| 2000 | ELECTRIBE・S |

| 2001 | ELECTRIBE・M |

| 2003 | ELECTRIBE・MX |

| 2003 | ELECTRIBE・SX |

| 2003 | ELECTRIBE・A mkII |

| 2003 | ELECTRIBE・R mkII |

| 2004 | ELECTRIBE・S mkII |

| 2010 | ELECTRIBE・MX SD |

| 2010 | ELECTRIBE・SX SD |

| 2010 | iELECTRIBE for iPad |

| 2011 | iELECTRIBE Gorillaz Editon |

| 2014 | electribe |

| 2015 | electribe sampler |

今回、小文字の名称で誕生した新electribeは、これまでのELECTRIBEシリーズの集大成ともいえるものですが、赤・青・緑など、比較的カラフルだった従来機と異なり、シックなグレー配色。写真でみると、プラスティック・ボディーのように見えてしまうかもしれませんが、亜鉛ダイキャストを用いた金属ボディーで、結構ズシリとくる重たさです(339×189×45mmで1.6kg)。

前面の底部分には4つのLEDが装備されており、ここが音に合わせて光る仕掛けになっている

16個並ぶバッドにはLEDが埋め込まれており、叩くと音が出ると同時に光る仕様になっていますが、面白いのはボディーの底面にも4つのLEDが装備されていること。基本的にはプレイヤーにしか見えないのですが、出力音声のレベルに合わせて光る仕様になっており、ステレオでの音によって左右で色も違ってくる凝ったものとなっています。ニコニコ生放送=DTMステーションPlus!の番組内で製品企画担当者であるコルグの坂巻匡彦さんも「プレイヤーのテンションを盛り上げることを目的にこのLEDを付けています。ぜひライブでも、自宅でプレイする際も薄暗くして使ってみてくださいね」と語っていました。

electribeの開発エンジニアである斉田一樹さん(左)と企画担当者である坂巻匡彦さん(右)

[2014年11月4日のDTMステーションPlus!の録画映像より]

では、electribeとは何なのでしょうか?まずは、これがどんな音が出るものなのか、以下のビデオを見てみると雰囲気が分かると思います。

ビデオからもお分かりいただけたと思いますが、electribeは16個あるパッドを叩くと音が出ます。プリセットプログラムの多くは上段の8つがシンセの音源、下段の8つがドラム音源に割り当てられており、ベロシティーも効き、先ほどのLEDも光ってくれるから、それだけでも楽しめます。

ここで液晶パネル右にあるVALUEノブを回していくとパターンが切り替わり、16個のパッドに割り振られている音色も変化していきます。エレクトリックなシンセ音色、アコースティック楽器音、さまざまなドラムサウンド、パーカッション……、ホントにいろいろ。でも、これを触って音を出していてすぐに分かるのは、「electribeって、かなり強力なシンセサイザだ!」ということです。

ノブとして用意されているパラメータにはOscillator、Filter、Modulation、Amp/EGと並んでいる

歴代ELECTRIBEシリーズの中にもシンセサイザ機能が入っていたのですが、最新のelectribeは特にシンセサイザ機能に力が入れられており、KingKORGからアナログモデリングのエンジンも持ってきているとのこと。

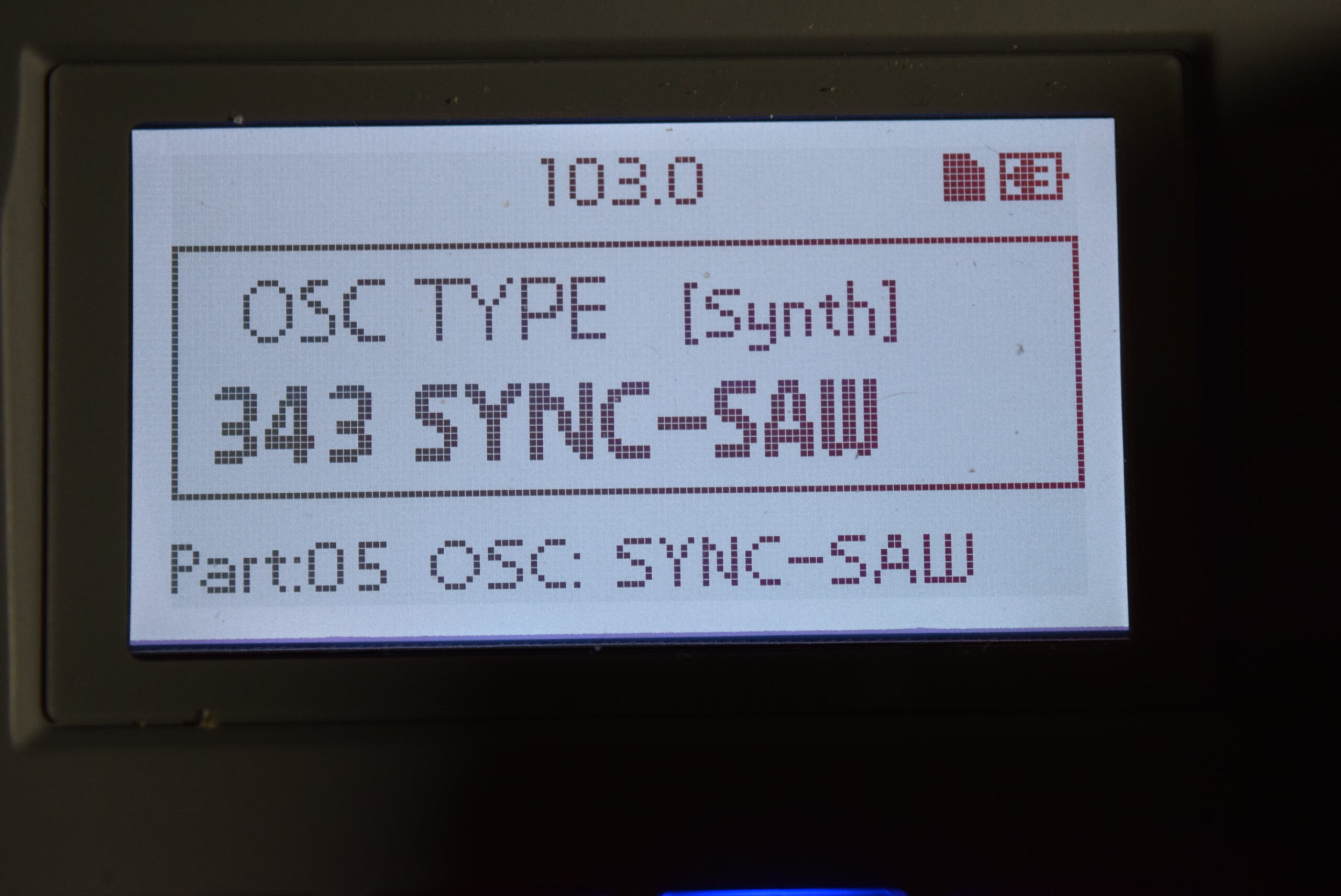

オシレーターのタイプには基本的な波形からPCMの波形まで409種類も用意されている

アナログモデリングといったって、オシレーターはサイン波、矩形波、三角波、ノコギリ波などの基本波形に留まりません。Oscillatorノブを回していくとDUAL-DAW、OCT-TRI、SYNC-SINE、なんてところからA.Guitar、Bell 1、Voice 2……などのPCMサウンドまで波形だけで409種類も用意されているんです。

M1 Pianoなど、KORGの往年の名機の音色もオシレータ波形として用意されている

そしてelectribeのパラメータを見てみると分かるとおり、Filter、Modulation、Amp/EGといったノブがズラリと並んでおり、例えばFilter=CutoffとResonanceのノブを回すとグイグイ音色が変化していくわけです。しかも、このフィルタ、LPF(ローパスフィルター)、HPF(ハイパスフィルター)、BPF(バンドパスフィルタ)と3つのボタンから選択できるだけでなく、LPFボタンを押していくと、electribe LPF、MS20 LPF、MG LPF、P5 LPF、Acid LPFなどとフィルターのタイプが変化していくんですよ。MG、P5が何を意味しているのかは分かる人ならすぐに分かりますよね!

「Keyboard」ボタンを押すと、パッドが鍵盤のようになる

「でもパッドを叩くだけで、どうやってシンセを演奏するの?」と疑問に思う方も多いでしょう。パッドの上にあるボタンでTriggerがオンになっているときは16個のパッドがそれぞれ違う音色の出るモードになっているのですが、Keyboardをオンにすると、パッドがまるで鍵盤のようになり、ドレミファソラシドのように演奏できるようになるのです。

シンセサイザをポリフォニックに設定しておけば和音で演奏することも可能です。「だけど、この鍵盤で演奏するのはさすがに難しそう」「そもそも鍵盤なんて弾けないよ」という人も大丈夫。Scale(スケール)、Key(キー)を設定しておくと、適当に弾くだけで、音を外さずにそれっぽい音階で演奏することができてしまうのです。

楽器が弾けない人でもX-Yパッドを用いてKaossilatorのように演奏していくことができる

さらに、パッドの左側にはX-Yパッドがが用意されていますが、これを使うことで、KORGのKaossilatorと同じような指によるパッド操作での簡単演奏が可能になり、まったく楽器の弾けない人でも楽しく演奏することができるようになるんです。かなり面白いですよ。

またChordボタンをオンにすると、Keyboardのときと異なり1つのパッドを押すと和音で鳴るようになります。この場合も設定してあるScale、Keyにしたがっての和音となるので、簡単だし、これが結構カッコいいんですよね。

付属の変換ケーブルを用いることでMIDIの入出力も可能となり、外部キーボードから演奏できるようになる

鍵盤が弾ける人の場合、せっかくこれだけいいシンセ音が出せるなら、もっとちゃんとしたキーボードで弾いてみたいという人もいるはず。そんな場合は、MIDI接続で外部MIDIキーボードなどから演奏することもできますよ。electribe本体にはミニジャック端子しかありませんが、付属のMIDI変換ケーブルを利用することで外部MIDIキーボードなどと接続が可能になっています。

またWindowsやMacとUSBで接続をしてもMIDIが通るので、DAWなどを介した上でUSB-MIDIキーボードで弾いたものをelectribeへと送ることも可能になっています。なお、この際、MIDIのチャンネルがelectribeのパートに対応する形になっています。パートというのは先ほどのTriggerがオンの場合のパッドの番号に相当するもので左上のパッド1の音がパート1、その隣がパート2という具合。それぞれに別の音が割り当てられるので16chのマルチティンバーのシンセサイザとなっているんですね。ちなみに1パートは最大4音ポリ。また全パート合わせての最大同時発音数は24となっています。

パートとMIDIの関係について説明してくれた斉田さんと坂巻さん

[2014年11月4日のDTMステーションPlus!の録画映像より]

と、ここまでelectribeを音源と捉えた上で見てきましたが、それはelectribeの一面に過ぎません。これは強力なシーケンサでもあるのです。基本的には16ステップのシーケンサとして使えるようになっており、Sequencerボタンを押すと16あるパッドが1ステップずつを表すようになります。パートを選択した上で、この16ステップでオン/オフを組んでいくことによって、パターンを作っていくことができるわけです。

16個のパッドがシーケンサの16ステップとなっており、Sequencerモードでパッドを押すと赤く点灯する

この際、パターンを再生しながら組んでいくことができるだけでなく、ここで録音ボタンを押すとリアルタイムレコーディングも可能です。つまり、ライブパフォーマンス的にパッドを叩けば、それでパターンを作っていくことができるわけですね。この辺の操作は直観的にできるので、ほとんど戸惑うこともないと思いますよ。

RECボタンを押すとレコーディングモードとなり、パッドを叩くとそれが録音されるし、X-Yパッドでの操作も録音される

もちろん、RECボタンを使って録音というか記録していった結果もパッドが赤く点灯される形で確認できるので、必要に応じて修正していくことも簡単にできます。

このようにパターンができたら、それを演奏しながらフィルターを動かしたりモジュレーションやエンベロープをいじるなどすることで、より動きのあるサウンドに仕立てていくことが可能です。また、シンセサイザ的に音をいじるだけでなく、エフェクトも豊富に用意されているのもelectribeの特徴です。

シーケンサで演奏させながらFilterなどをいじっていくことも可能

一番右上のノブにInsertFXというものがありますが、これは各パートごとにインサーションできるエフェクトを意味しています。ディストーションやビットクラッシャー、リングモジュレーター、サスティナー、リミッター……とさまざまなエフェクトが用意されており、それを各パートごとに入れていくことができるため、計16個が使えるというわけですね。

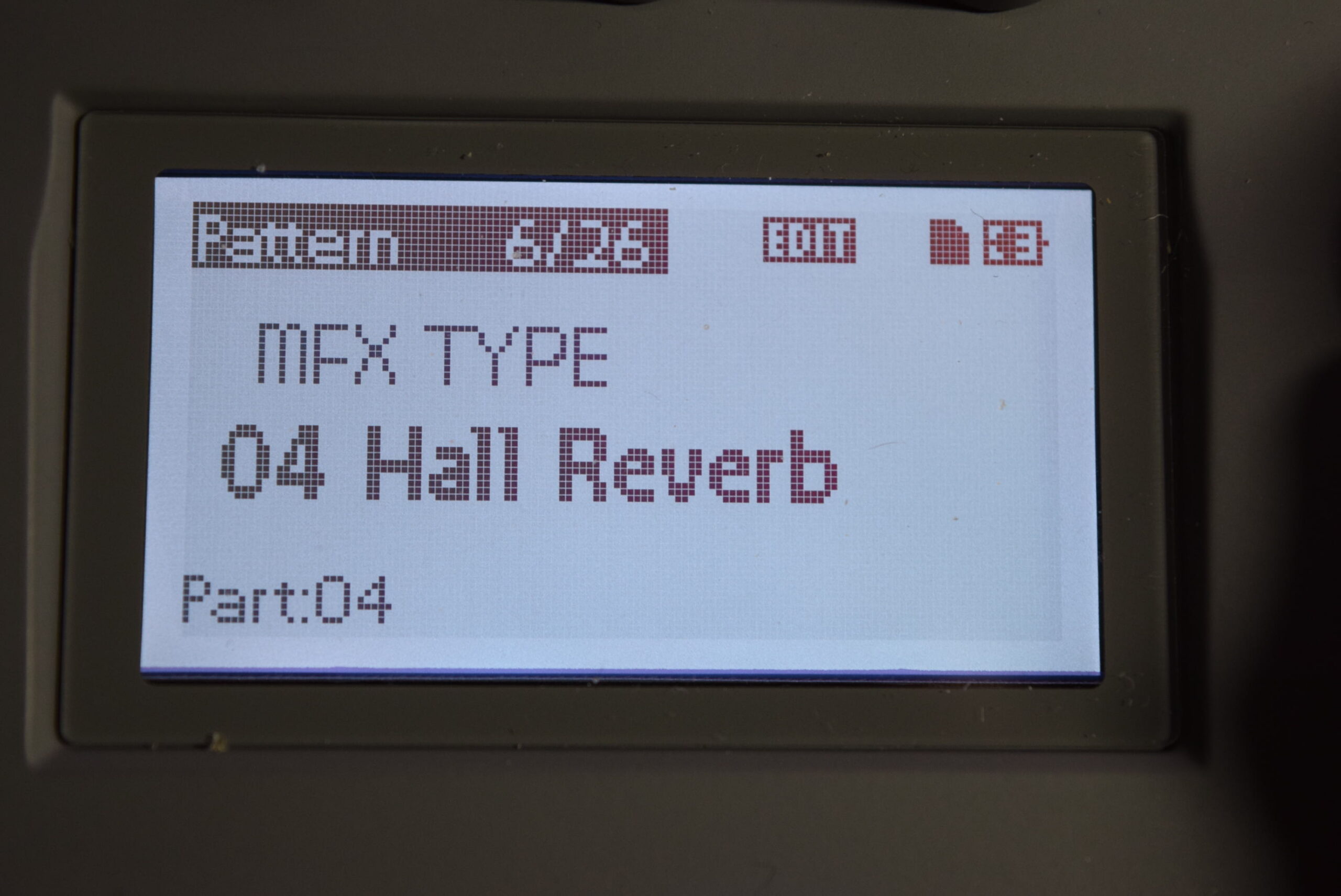

マスターエフェクトとして、リバーブなどももちろん用意されている

さらにMaster Fxという最終段に挿すことができるマスターエフェクトも用意されています。こちらはリバーブやテープディレイのような、いわゆるマスターエフェクトだけでなくルーパー、ステップシフター、スライサーのようなものも入っているため、ここで大きく音楽の雰囲気を変えてしまうことまで可能になっているのが面白いところです。

electribeにはUSB端子があるほか、SDカードスロットも用意されている

以上、electribeの基本的な機能についてざっと見てきましたが、いかがだったでしょうか?ただ実際に使ってみると、まだまだ様々な機能が用意されているので、使えば使うほど面白さが見えてくると思いますよ。ただし、このelectribeには曲として完成させるためにパターンを並べていくソングモードのようなものはありません。前出の坂巻さんによれば、現在の利用シーンを考えてあえて入れなかった、とのこと。というのも、electribeは操作をしながら偶発的にできるサウンドやパターンを楽しんでいくものであり、そこにフォーカスしたかったからのようです。

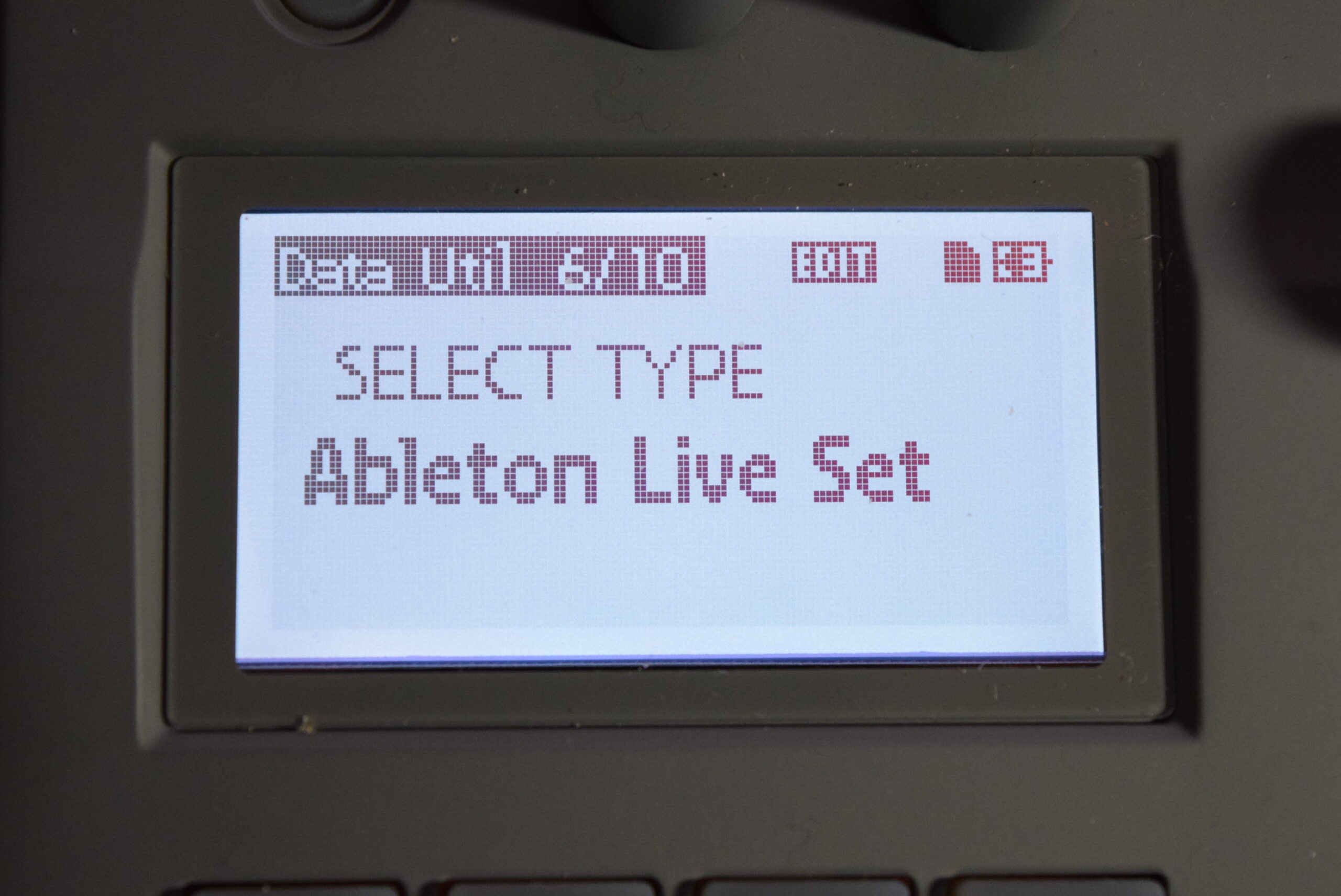

できあがったパターンをオーディオデータとして、Ableton Live形式でSDカードへ保存できる

そこで曲として完成させるための手法が別途用意されています。それがAbleton Liveとの連携機能です。出来上がったパターンをLive用のデータとしてエクスポートできるようになっており、Liveからは、そのまま読み込むことができるというわけなのです。そのため、細かな調整や曲としての構成はより大きな画面で見ることができるLiveで行う、というわけなのです。

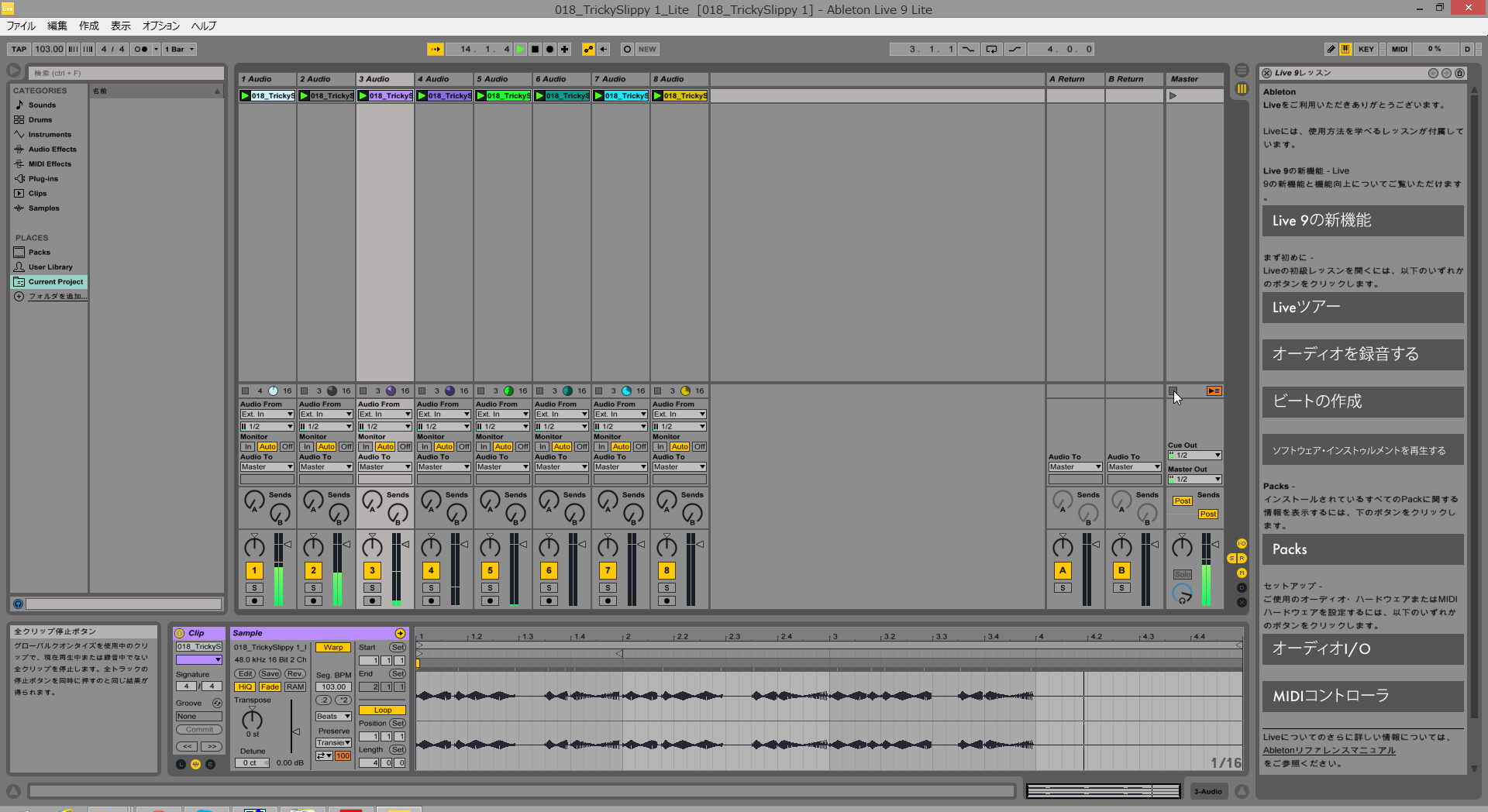

エクスポート方法はいたって簡単。メニュー画面でEXPORT AUDIOを選び、TYPEとしてAbleton Live Setを選べばOK。すると、electribeに挿入してあるSDカードにオーディオとして書き出されるようになっているのです。この際、Live用のデータと8トラックまでに集約したLive Lite用のデータの2つが書き出されるため、ユーザーがどちらを使っているかによって選んで利用することができます。

electribeにバンドルされているAbleton Live Lite。保存したパターンを読み込ませてみたら完全な形で再現できた

また「Ableton Liveは持ってないよ!」という方も大丈夫。electribeにはAbleton Live Lite 9がバンドルされているので、これを使えばいいんですね。つまり、electribeは最終的にPCで音楽として完成させるところまでをサポートするツールとして仕上がっているわけなのです。

なおELECTRIBEシリーズには、electribeの後に発売されたelectribe samplerというものもあるので、こちらも近日中に記事にしたいと思っています。

【関連情報】

KORG electribe製品情報

KORG electribe sampler製品情報

コメント

すみません。electribeを鍵盤で扱いたくてRolandのA-49を購入したのですが接続の仕方が分かりません。教えてください。もしかしてこの2つだけでは無理なのでしょうか。

たつのこさん

大丈夫ですよ。ただし、MIDIケーブルというものが1本必要になります。これを使って、A-49のMIDI OUTとelectribeのMIDI INを接続すれば弾くことが可能になります。

MIDIケーブルを繋いでもでも出来ませんでした。electribeの設定とか何かを変えないといけないのでしょうか。

たつのこさん

ごめんなさい。私も手元に実機がないので確認できないのですが、

https://www.korg.com/jp/support/download/product/0/367/#manual

ここからマニュアルをダウンロードしてみたところ、デフォルトではMIDIのモードがMODE 3とあっており、Omni OFF/Polyとなっています。これをMODE 1にすればおそらく普通に演奏できるようになるはずです。