2020年2月にMIDI 2.0が正式規格としてリリースされてから早5年。ローランドからA-88MKII、ヤマハからMONTAGE M、コルグからKeystage、wavestate、opsix……など、MIDI 2.0対応ハードウェアが少しずつリリースされてきました。またCubase、Logic ProなどのDAWがMIDI 2.0対応したり、さらにはIvory 3をはじめとするソフトウェア音源がMIDI 2.0対応を表明するなど、少しずつMIDI 2.0対応製品が登場しつつありますが、DTMの世界、電子楽器の世界の全般を見回すと、まだほとんど普及していないのが実情といっていいと思います。

その背景にはmacOSはMIDI 2.0対応を果たしたけれど、Windowsがまだである、ということもありそうです。ソフトウェアのMIDI 2.0対応が遅れていたり、ソフトウェアがないからハードウェアの開発が進まない……ということもあるようです。とはいえ、先日2月5日にリリースされたWindows 11 Insider PreviewでついにMIDI 2.0対応が発表され、正式リリースも間近に迫ってきています。そうした中、各メーカーも指をくわえて待っている…、というわけではないようです。MIDI 2.0を推進に向けて、各メーカーの技術担当者が集まって協議をしながら、MIDI 2.0にまつわるさまざまな規格を策定したり、互換性テストを行うなど、水面下で活動を続けているのです。その中心となっているのがAMEI(一般社団法人音楽電子事業協会)のMIDI規格委員会の中のMIDI 2.0部会(技術研究部会)です。先日そのMIDI 2.0部会の会合にお邪魔するとともに、最近の状況について話を伺ってきました。

MIDI 2.0を広く展開するためにメーカーの枠を超えて各社が協力して取り組んでいる

ライバルも協力し合う、AMEIのMIDI 2.0部会の現場

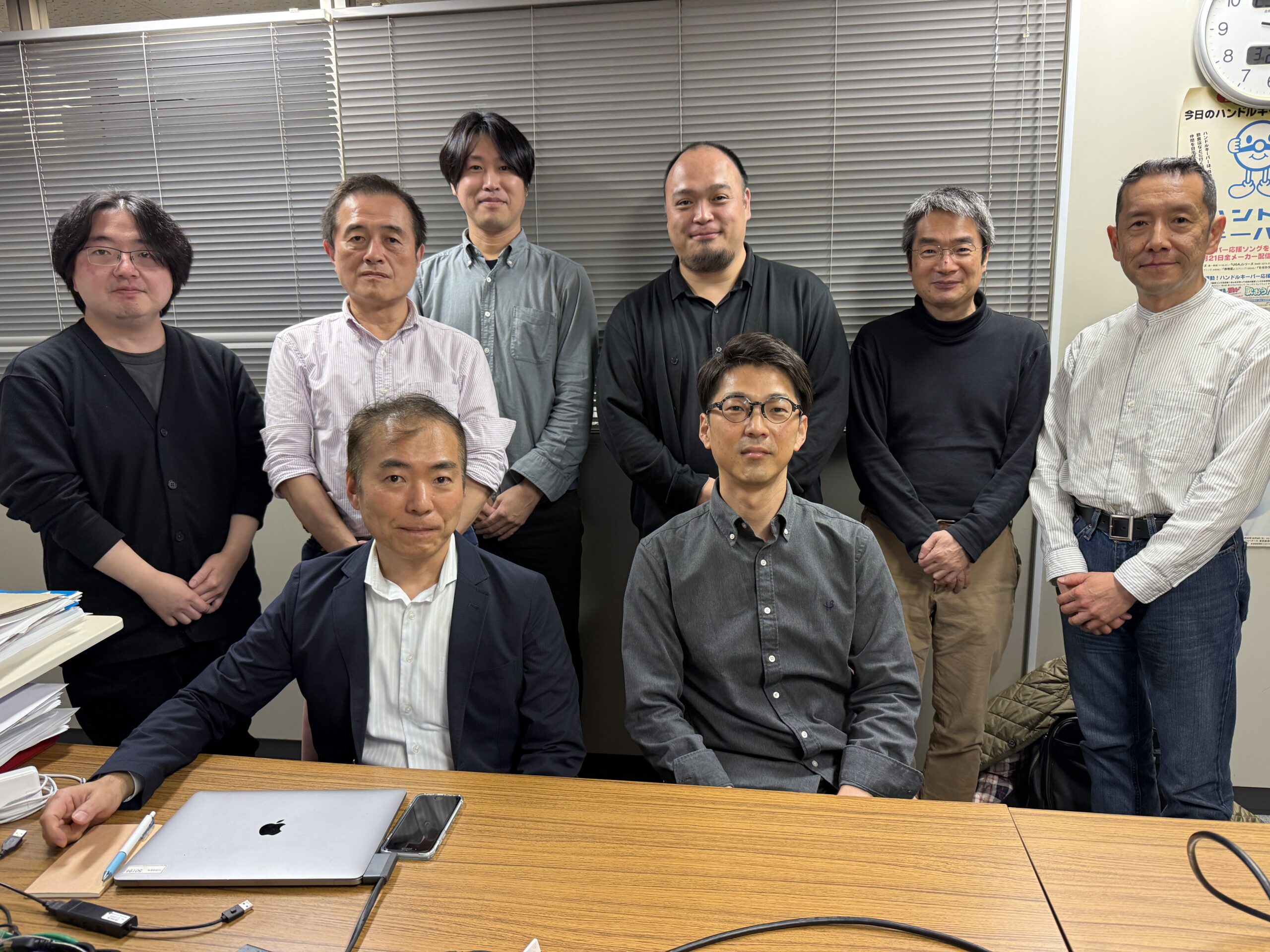

AMEIのMIDI 2.0部会は毎月定例で日本の楽器メーカーの技術担当者が集まって協議を行っている会合です。普段はまさに競合として、しのぎを削り合う相手同士ではありますが、ここではみんな肩を並べてお互いに協力しあっているという、ちょっと珍しい場でもあるのです。

浜松のメーカー、東京のメーカーなど、場所が離れていることもあり、オンラインでの会議ということが多いそうですが、年に何回かはリアルに集まっているとのこと。先日、そのリアルミーティングがあり、都内にあるAMEIの事務所にみなさんが集結されるということで、その場に参加させていただきました。集まっていたのはヤマハ、ローランド、コルグ、カワイ、ズームの計8名。

AMEIのMIDI 2.0部会に参加していたみなさん

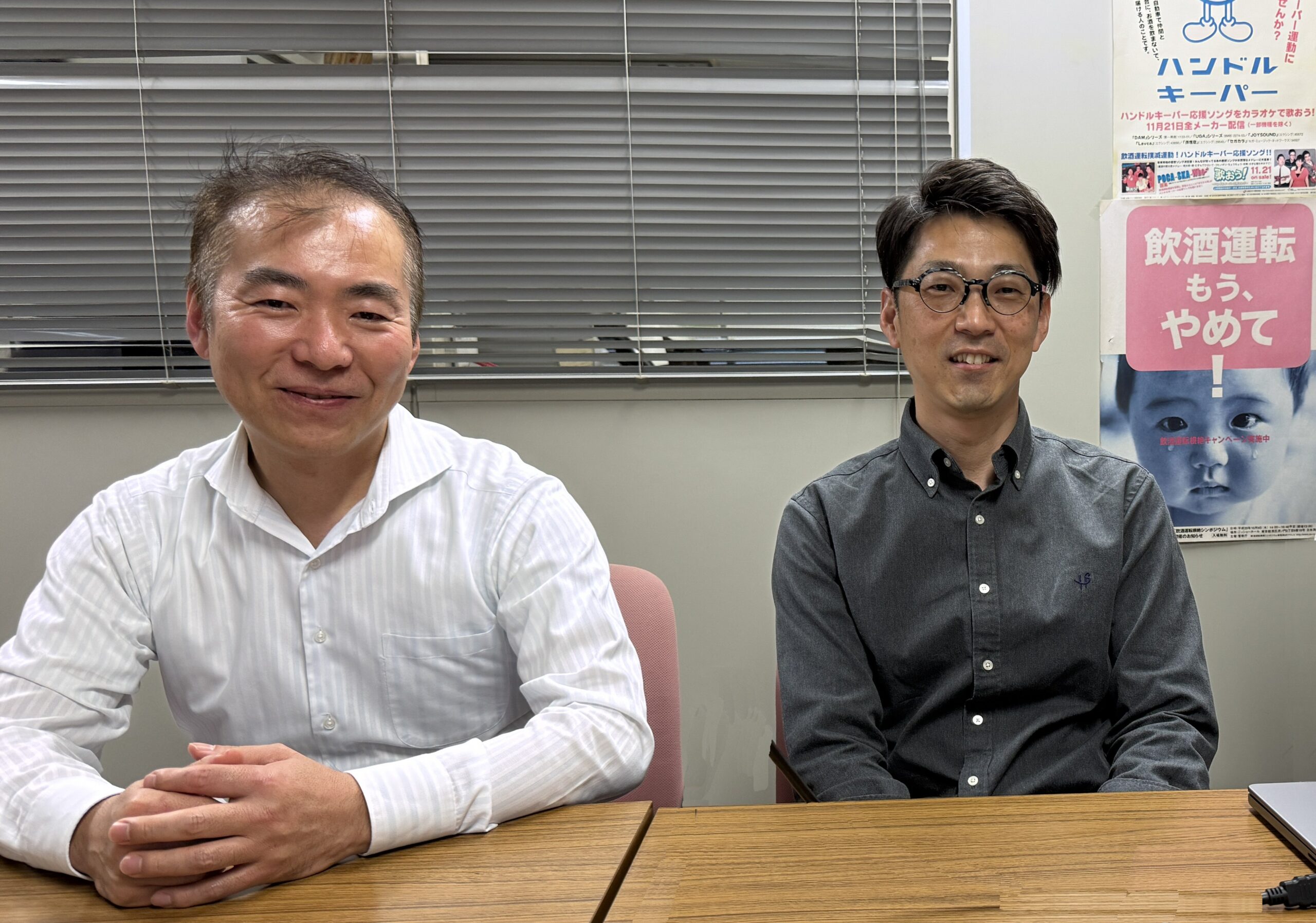

その8人のみなさんがいる中で、MIDI規格委員会委員長であるヤマハ株式会社の電子楽器事業部 電子楽器開発部 ソフト要素開発グループ リーダーの三浦大輔さん、そしてMIDI 2.0部会 部会長でありローランド株式会社の本社工場 技術開発本部 共通開発部 エキスパートの冨澤敬之さんのお二人にインタビューしてみました。

MIDI Associationと一緒にMIDI規格を策定する日本の団体、AMEI

--以前にも何度か取材させていただいたことがありましたが、改めてAMEIのMIDI 2.0部会とはどんな組織なのか教えてください。

三浦:一般社団法人音楽電子事業協会(AMEI=Association of Musical Electronics Industry)は、日本の電子楽器メーカーやソフトウェアメーカー、カラオケ会社などから構成されている団体であり、MIDI規格の標準化、管理、普及活動を行っています。MIDI検定の実施もAMEIが行っています。AMEIの中にはMIDI検定委員会、MIDI規格委員会、製品安全・環境委員会……などさまざまな委員会がありますが、そのMIDI規格委員会の中にMIDI 2.0部会がある、という組織構成です。もっとも現在のMIDI規格委員会での活動のほとんどはMIDI 2.0に関わるものであるため、実質的にはMIDI規格委員会≒MIDI 2.0部会という形になっています。

MIDI 2.0部会 部会長の冨澤敬之さん(左)とMIDI規格委員会 委員長の三浦大輔さん(右)

--そのMIDI 2.0の規格はAMEIだけで策定しているわけではないですよね?

冨澤:その通りです。アメリカの規格団体であるMIDI AssociationとAMEIで協議しながら行っているので日本側のとりまとめを行っている組織ともいえます。もっとも日本の企業の中にはAMEIに加入すると同時にMIDI Associationにも加入している会社もあるし、AMEIに参加せずにMIDI Associationのみに参加している会社もあるので、一概にはいえませんが、日本側での要望をしっかり規格に盛り込んでいくために活動しています。

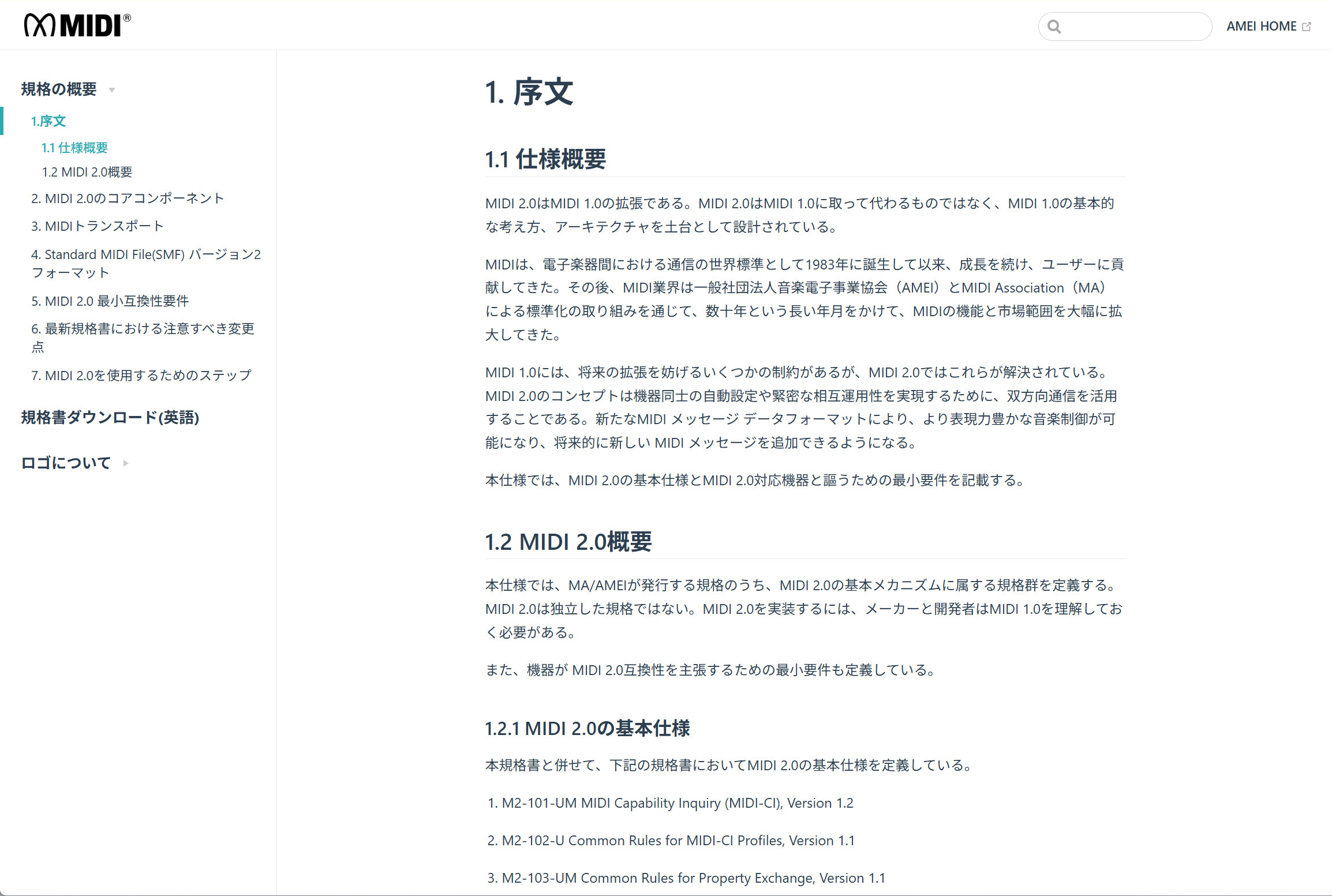

三浦:MIDI 2.0の規格については、MIDI Associationのサイトに掲載されていますが、AMEIサイトにおいても昨年末に日本語化して掲載しています。全部を日本語化するのは難しいので概要ではありますが、AMEIメンバーみんなで話をしながら訳しているので、ぜひご覧になっていただければと思います。

AMEIサイトのMIDI 2.0のページにはMIDI 2.0規格の概要が日本語で記載されている

徐々にではあるけれど、MIDI 2.0対応製品も登場しだした

--MIDI 2.0が発表されてから5年も経つのに、なかなか対応製品が出ていないので、もどかしく感じてる人も少なくないと思います。

三浦:そこは、我々メーカー側も同様の思いではありますが、新しい規格であるため、ハードを出せばすぐにOKというわけにもいかないのが実情です。ハード、OS、DAW、プラグイン…など、それぞれが歩調を合わせて互換性を確認しながら進めていく必要があり、時間がかかってしまっているのが実情です。早く製品を出していきたいと各社思っており、MIDI 2.0部会でみんな集まって協議を重ねているだけでなく、その下に多くのMIDI 2.0のワーキンググループがあり、各ワーキンググループごとに頻繁にミーティングを行ったり、新たな規格書づくりをするなど、進めています。

RolandのA-88 MKII

冨澤:それでも少しずつ、製品をリリースしています。ローランドでも去年、A-88MKIIのファームウェアアップデートでMIDI 2.0プロトコルに対応させていますし、ヤマハさんもMONTAGE M v2.0でMIDI 2.0プロトコル対応を実現させています。また、コルグさんも去年、KeystageをMIDI 2.0プロパティ・エクスチェンジ対応として出していたほか、wavestate、opsix、modwaveさらに今年に入ってmulti/polyをMIDI 2.0プロパティ・エクスチェンジ対応として製品リリースしています。そのほかにもコルグさんの複数のアプリでMIDI 2.0プロパティ・エクスチェンジ対応するなど、対応製品は着実に増えてきています。

YAMAHAのMONTAGE M

--一言でMIDI 2.0といっても、いろいろな内容があって、すべてを網羅しているわけではないのが難しくも感じてしまいます。

三浦:確かにMIDI 2.0の規格は非常に多岐にわたるため、すべてを網羅するというのは簡単ではありません。ベロシティやコントロールチェンジなどの分解能が細かくなった点に注目が集まってはいますが、接続するだけでソフトとハード間でデータのやりとりを行うプロパティ・エクスチェンジなども非常に有効な内容となっています。

ーー5年前にMIDI 2.0を正式発表した時点ですべての規格が決まったのかと思いましたが、AMEIのMIDI 2.0ページを見ても、新しいものがいろいろできてるようですね?

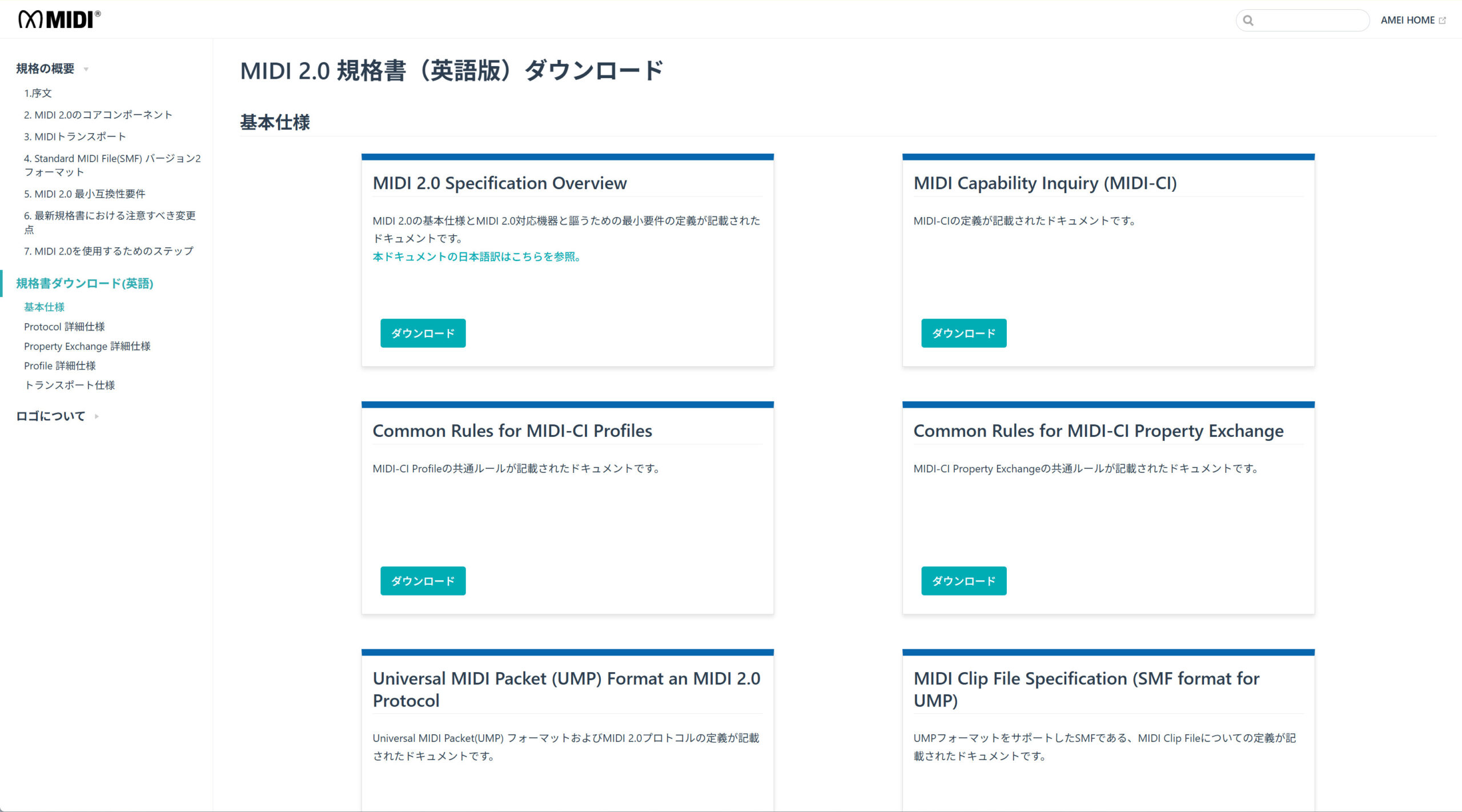

三浦:そうですね。コア部分は決まっていますが、MIDI-CIのプロファイルやプロパティ・エクスチェンジなど新たなものをいろいろと追加していっています。たとえば2023年で9つ、2024年にも9つの規格書を作ったり、改変したりしています。

冨澤:もちろんAMEI単独で行っているわけではなく、MIDI Associationと協議しながら作っていますが、たとえばピアノ・プロファイルやドラム・プロファイルはAMEIが先行しており、先日のNAMMでも紹介されました。今後もユーザーの利便性が向上するプロファイルやプロパティ・エクスチェンジなどは増やしていきたいと考えています。

AMEIのMIDI 2.0のページからMIDI 2.0の数々の規格書がダウンロードできるようになっている

Apple・Microsoftも参加する形での国際的な連携

ーーそのMIDI AssociationとAMEIのやりとりというのは頻繁にあるのですか?

三浦:もちろんオンライン上では頻繁にやりとりしているほか、インターナショナルミーティングというものも年に1回行っています。2023年3月、まさにWindowsのドライバを作ろうというタイミングで、日本にAMEI、MIDI Associationのメンバーが集まりました。この中にはApple、それにMicrosoftの関係者も集まり、USB MIDI 2.0ドライバの仕様について議論しています。この時点で、すでにMacはMIDI 2.0対応していたので、その不具合修正などに関する議論も行っています。同じ年の10月にはアメリカ・シアトルにあるMicrosoft本社に集まり、ここではWindowsのMIDI 2.0ドライバを中心とした議論をしています。ちょうどこのときにMONTAGE Mが発表になったこともあり、プロトタイプを持っていって、MIDI 2.0をWindowsとつないで議論しましたね。

2023年にはAMEIメンバー、MIDI Associationのメンバーが日本に集結した

--楽器メーカー同士だけでなく、AppleやMicrosoftも一緒にそんなやりとりをされているんですね。

冨澤:2024年5月はドイツ・ベルリンのSuperBoothのタイミングでNative Instrumentsのオフィスでインターナショナルミーティングを行いました。このときはDAWを中心としたテーマでのやりとりで、DAWをどのようにMIDI 2.0対応させるかを議論しています。このタイミングでDAW Working Groupが発足しました。今年も5月にベルリンでのインターナショナルミーティングを予定しており、ここでも、DAW環境整備の推進にフォーカスされた協議が行われ、OS・DAW・楽器のMIDI 2.0対応の展望が議論されることになっています。

Windows 11で始まるMIDI 2.0実装の現実

--そのWindowsのMIDI 2.0対応についてですが先日、Windows 11 Insider PreviewにMIDI 2.0がフル実装されましたよね。この辺について、AMEIとの関係も含め、少し教えてください。

三浦:はい、Windows 11の公開前のプレビュー版であるWindows 11のInsider Previewに、2月5日、Windows MIDI Services Customer Previewというものが搭載されました。その内容の詳細については、アメリカのMicrosoftのPrincipal Software EngineerであるPete BrownがMicrosoft Dev Blogs に詳しく書いてあるほか、Pete BrownがUPしている以下のYouTube動画でも簡単に紹介されているので、そちらを参照いただきたいのですが、これによってMIDI 2.0を動かすためのMIDIサービスが使えるようになりました。またMIDI 2.0デバイスに対応したUSBのドライバもこの中に入っています。ただし、テストアプリはあるものの、DAWなどのアプリはまだないという状況です。

冨澤:Windows 11 Insider Previewは、我々のような関係者、開発者だけでなく、一般ユーザーがどなたでもインストールして使えるものではありますが、あくまでもプレビュー版であることに注意してください。また一度インストールすると、元に戻すことはできないのも注意点ではあります。我々は、テスト専用にマシンを用意して、そこにインストールして使っていますね。

ーー以前、WindowsでのMIDI 2.0対応は今年の春になる…といった情報を聞いたことがありましたが、もうそろそろと期待してよさそうですか?

三浦:Microsoftとして今年の春のリリースを目指していましたが、とりあえずInsider Previewのリリースができた、という段階であり、すぐに正式版がリリースというわけにはいかなそうです。AMEIとしても、Windowsへの実装に対して出資し、開発に協力してきた、という経緯があります(※)。我々が直接コーディングをするわけではありませんが、Microsoft側ともいろいろとやりとりをしながら、フィードバックをしています。今回Insider Previewとして、公開されたことで、MIDI AssociationやAMEIメンバー以外も使えるようになったことで、これまで見えなかったほかの不具合なども指摘されているようです。

※AMEIのプレスリリース「Windows 用 USB MIDI 2.0 ホストドライバーの開発へ」

左からズームの田淵裕多さん、カワイの澄田錬さん、カワイの入村浩太朗さん

--そうしたフィードバック結果はいつ反映されるのでしょうか?また正式版のメドはついているのでしょうか?

冨澤:随時アップデートはされており、すでにCustomer Preview 2がリリースされています。詳細をここでお話することはできませんが、まだ初期の評価フェーズであり、すぐに正式版が登場というわけにはいかない状況ですね。MIDI 2.0デバイスとのやりとりだけでなく、MIDI 1.0デバイスと接続する際の問題点やMIDI 1.0のアプリケーションとのやりとりでの不具合など、課題はいろいろあります。我々も協力しながら、早く解決していければと思っています。

--ちなみにここに含まれるUSBドライバというのは、各楽器メーカーが提供するUSBドライバをインストールして使うというのではなく、ハードを接続すれば自動で認識されるもの、という理解で合ってますか?

冨澤:その通りです。いわゆるクラスドライバといわるものであり、ユーザーは別途ドライバをインストールする必要なく、すぐに使えるようになります。

DAW対応に求められる開発の壁と期待

ーー現状、Windows用のMIDI 2.0対応アプリはないとのことですが、MIDI 2.0対応のアプリを作るのは難しいことですか?

三浦:MIDI 1.0とはいろいろな面で違いがあるので、ドライバがあるからといって、つなぐことはできても、実際画面表示させたり、データを編集したり…となると新たな開発が必要になるので、それなりに大変だとは思います。

コルグの菅原利弘さん(左)と高橋健さん(右)

--たとえばCubaseのように、すでにMac上でMIDI 2.0対応させているものをWindows上でMIDI 2.0対応させることも難しいことですか?

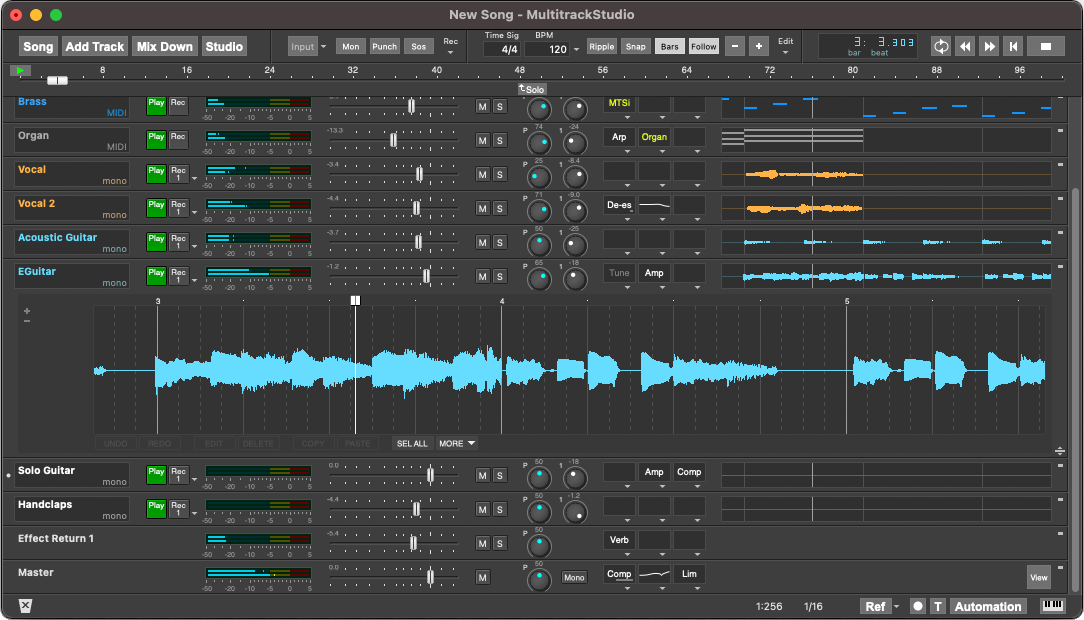

三浦:そうしたDAWであれば、WindowsにMIDI 2.0に関するAPIが搭載されれば、アプリケーションへの取り込み、連携は可能だと思われます。ちなみに現在MIDI 2.0対応しているDAWとしてはCubaseのほかLogic Pro、それにMultitrackStudioがあります。もちろんLogic ProはMac専用なのでWindows版が出ることはないでしょうが、MIDI Servicesが正式にリリースされれば、Cubase、MultitrackStudioは対応するのではないかと思います。今後ほかのDAWがMIDI 2.0対応してくれることを期待しているところです。

Mac版でMIDI 2.0に対応しているDAW、MultitrackStudio

ーー最後に、今年2025年のMIDI 2.0部会としての目標などあれば教えてください。

三浦:検討項目はいっぱいあるのですが、とにかく今、取り掛かっているものは、やり切ろう、とみんなで話をしています。先ほどのドライバの話もそうですが、インフラを整えて、我々が開発できるようにならないと、MIDI 2.0が世の中に出ていかないので、とにかく早く取り掛かっているものを早く仕上げて、お客さんのところに持っていく。それが今年取り組む重要なテーマです。

左からローランドの冨澤敬之さん、ヤマハの三浦大輔さん、ローランドの小森田良さん

--ありがとうございました。期待してお待ちしています。

【関連記事】

日米合意でMIDI 2.0が正式規格としてリリース。MIDI 2.0で変わる新たな電子楽器の世界

MIDI 2.0の詳細が発表!MIDI 1.0との互換性を保ちつつベロシティーは128段階から65,536段階に、ピッチベンドも32bit化など、より高解像度に

MIDIが38年ぶりのバージョンアップでMIDI 2.0に。従来のMIDI 1.0との互換性を保ちつつ機能強化

打ち込み新時代の幕開け。Roland A-88MKIIが世界初の高分解能ベロシティ/CCに対応。Cubase/LogicのMIDI 2.0エディットの実際

MIDI 2.0規格にPiano Profileが登場。Roland A-88MKIIに搭載されIvory3とのデモも展示

【関連情報】

AMEI MIDI 2.0情報

AMEIサイト

コメント