4月17日、東京・秋葉原のUDXで「JUCE Meetup Tokyo Spring 2025」というDTM関連のソフトウェアの開発者向けイベントが開催されました。JUCEは、C++言語によるオーディオプラグインやマルチメディアアプリケーション開発を支援するクロスプラットフォーム対応フレームワークとして、音楽制作ソフトウェア開発分野で広く認知されています。

今回のミートアップでは、現在のJUCEを運営元であり、iLokで知られるPACE Anti-Piracy社のCEOであるAndrew A. Kirkさんをはじめ、JUCEおよびADC(Audio Developer Conference)の幹部陣が来日し、最新のJUCEロードマップやMIDI 2.0対応の詳細、効率的なGUIレンダリングのテクニックなどが発表されました。そして2026年に東京で開催予定のADC Japanについての発表も行われました。特に注目を集めたのは、JUCEの将来展望と日本での初となるADC開催計画です。これにより日本のオーディオ開発コミュニティがグローバルな開発者ネットワークとさらに密接に繋がる機会が生まれる見込みです。そのJUCE Meetup Tokyoに参加してきたので、そのときの内容をレポートしてみましょう。

先日、東京・秋葉原で「JUCE Meetup Tokyo Spring 2025」が開催された

JUCEチームが来日、最新情報を披露

JUCE Meetup Tokyo Spring 2025は、株式会社COCOTONE、Dreamtonics株式会社、Yogo Management Office合同会社の協力のもと、楽器メーカーの開発者やDTM関連ソフトメーカーの開発者など約80名の参加者を集めて開催されました。

楽器メーカーのソフト開発担当者などを中心に80人が集まった

PACE Anti-Piracy社 CEOのAndrew A. Kirkさん、JUCEおよびADCのゼネラルマネージャー兼ディレクターを務めるTom Pooleさん、RAW Material Software Ltd.のシニアソフトウェア開発者Anthony Nichollsさん、そしてADC議長のBobby Lombardiさんが揃って登壇しました。

JUCEおよびADCの首脳陣が来日した

冒頭、イベントの運営を担当した塩澤達矢さん(JUCE JAPANコミュニティ主催)がJUCEについて「C++言語によるオーディオプラグインやマルチメディアアプリケーション開発を支援するフレームワークで、豊富なオーディオ処理機能と独自のGUIコンポーネントにより、クロスプラットフォーム対応のプロフェッショナルなオーディオソフトウェアの開発を実現できます」と紹介。VST3/AudioUnit/AAX/LV2/ARAといった複数のプラグインフォーマットをワンソースで開発できる特徴も説明されました。

今回のイベントの運営を担当したJUCE JAPANコミュニティ主催の塩澤達矢さん

塩澤さんは「JUCEの大きな特徴は、DAWのエコシステムの上で大きなソフトウェアをなるべく効率的に、クロスプラットフォームでワンソースで開発することができるフレームワークであることです

」と強調しました。参加者の多くがJUCEの使用経験者であることを考慮し、今回のイベントは具体的な最新情報の共有に重点が置かれました。

PACE Anti-PiracyとJUCEの関係

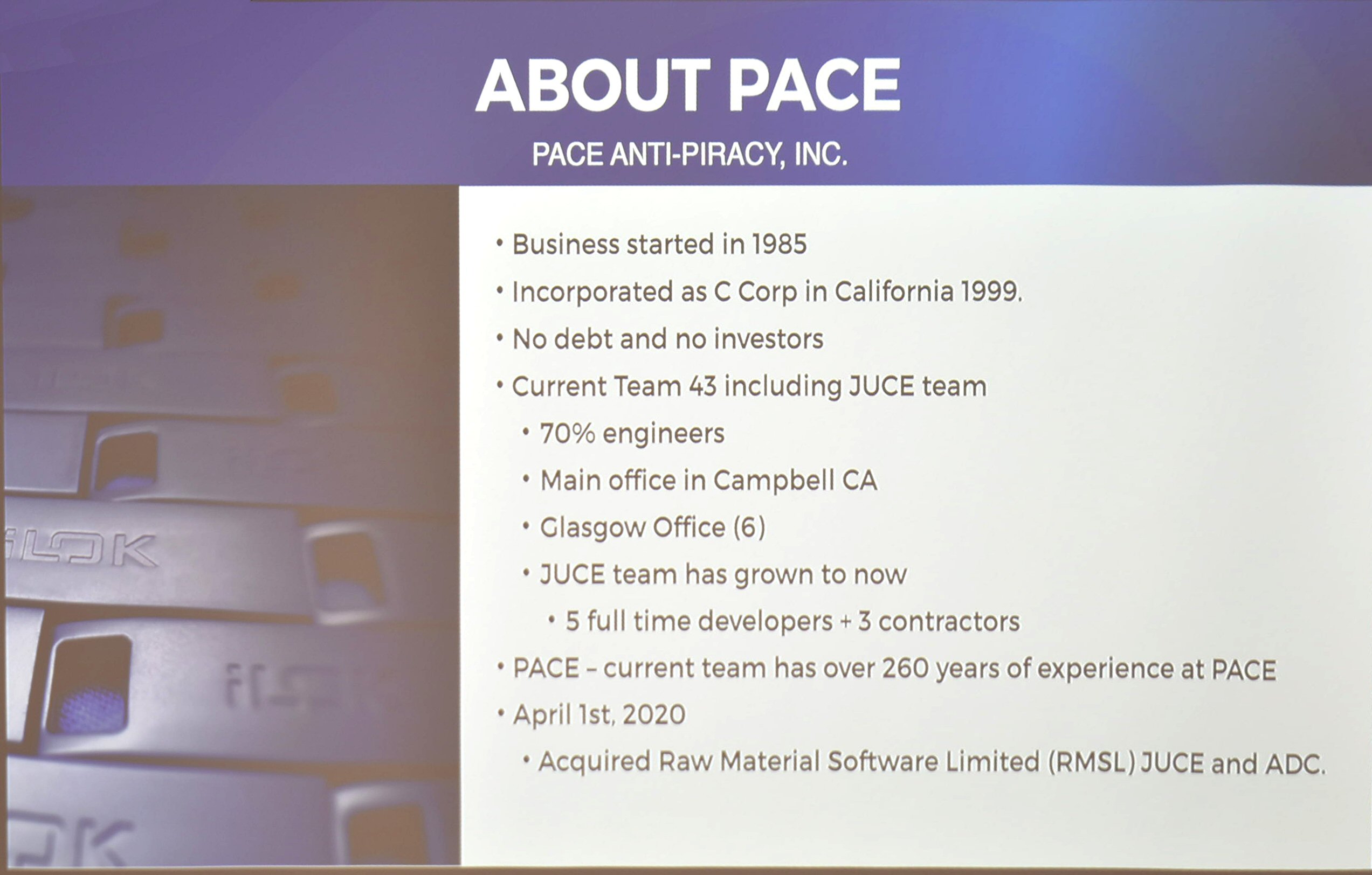

以前、日本で暮らしていたというAndrew A. Kirk さんはJUCEの運営元であるPACE Anti-Piracyについて、流暢な日本語で詳細な説明をしてくれました。1985年に設立された同社は、2020年4月にRaw Material Software Limited(RMSL)からJUCEとADCを買収。Kirkさんは「JUCEがオープンソースであるのに対し、PACEはオープンソースとは異なるビジネスモデルですが、JUCEの健全な発展が重要だと考え、責任を持って運営しています」と買収の背景を語りました。

PACE Anti-PiracyのCEO、Andrew A. Kirkさん

「もし投資家が買っていたら、それは音楽制作のソフトウェア業界にとって、悪いことになっていたでしょう。そのため私たちは、これがとても重要であると感じ、JUCEを健全に保つ責任を持っています。これが私たちがJUCEを買った理由です」と説明されました。

現在、PACEは43名のチーム(うち70%がエンジニア)を擁し、カリフォルニア州キャンベルに本社、グラスゴーにオフィスを構えています。JUCEチームは5名のフルタイム開発者と3名の契約社員で運営されており、2020年の買収時から大幅な拡充が図られています。Kirkさんによると、「買収当時は3名のスタッフしかおらず、実質的には1人分の作業時間しかJUCEに割けていませんでした。買収後は全てのリソースをJUCEに投入し、今では5名のフルタイム開発者を擁するまでに成長しました」とのことです。

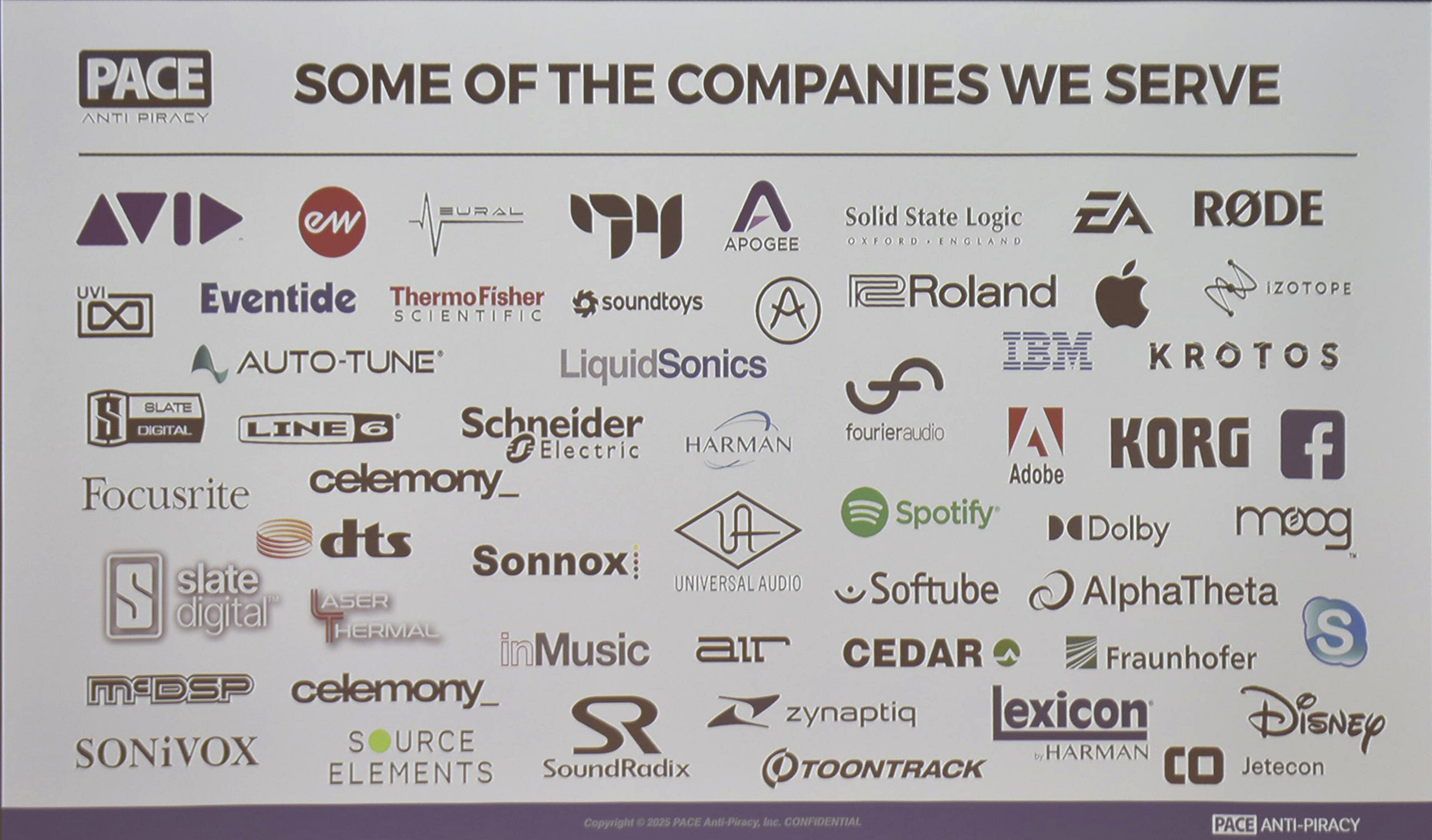

PACEの主力製品であるiLokは、世界中で25,000以上の製品を保護し、13百万人以上のユーザー、290千万のライセンス、年間500千万のAPIコールを処理するプラットフォームに成長しています。また同社のアプリケーション保護ソリューションとして「Wrapper」と「Fusion」の2つが紹介されました。Wrapperは市場投入までの迅速かつシンプルな保護を提供し、Fusionはパフォーマンスを損なわない高度なセキュリティを実現するコンパイラベースのソリューションです。

JUCE 8および9の新機能と将来展望

続いてTom PooleさんからはJUCEの最新ロードマップについて発表がありました。

JUCEおよびADCのゼネラルマネージャー兼ディレクターのTom Pooleさん(右)

JUCE 8では以下の機能がすでに実装されています。

JUCE 8の完了済み機能

Windows 11スナップレイアウト対応:ウィンドウの最大化ボタンにカーソルを合わせると表示されるレイアウトオプションをサポート

TextEditorクラスの大幅改良:テキストのレンダリング方法を全面的に刷新し、JUCE 8の主要機能の一つとして実装

Pooleさんは特にWindows ARM対応について、「現在、MicrosoftはWindows ARMを非常に強く推進しており、プラグインマーケットプレイス(KVR、Plugin Boutiqueなど)でもWindowsARM対応が重要なフィルター条件になっています」と説明しました。

JUCE 9の予定機能

JUCE 9では以下の機能が実装予定とのことです:

2.MIDI 2.0対応強化:

AudioProcessorクラスでのMIDI 2.0サポート

サンプル精度のパラメーターオートメーション

業界コンセンサスが得られ次第、MIDI 2.0機能をJUCEのAudioProcessorクラスに実装予定

3.SVGハンドリングの刷新:JUCEのDrawableクラス(SVGをラップ)をコンポーネントから分離し、サードパーティのSVGパーシングライブラリを採用してSVG準拠を最新化させる

4.JUCEマーケットプレイス(2025年Q3ベータ予定):コミュニティプロジェクトのJUCEモジュールやツールを紹介・共有するプラットフォームを構築し、それらを簡単に発見して自分のソフトウェアに組み込めるようにする

このCLAP対応についてPooleさんは「CLAPはVST3のようなライセンス制限がなく、オープンソースコミュニティの精神に合致したプロジェクトです」と説明しています。

さらに、教育リソースの強化として、Jan Wilczekさん(thewolfsound.com)による無料オンラインJUCEコースが紹介されました。このコースは9モジュール36レッスンからなる初心者・学生向けJUCEプラグイン開発講座で、「今後フィードバックを得て拡張していく予定です」とPooleさんは述べました。また「JUCEコースの内容をパッケージ化して他の教育者にも提供し、日本を含む各国でJUCEを教えるためのリソースとして活用してもらいたい」と教育支援への意欲も示しました。

MIDI 2.0対応の詳細

MIDI 2.0のサポートについても詳細な説明がありました。

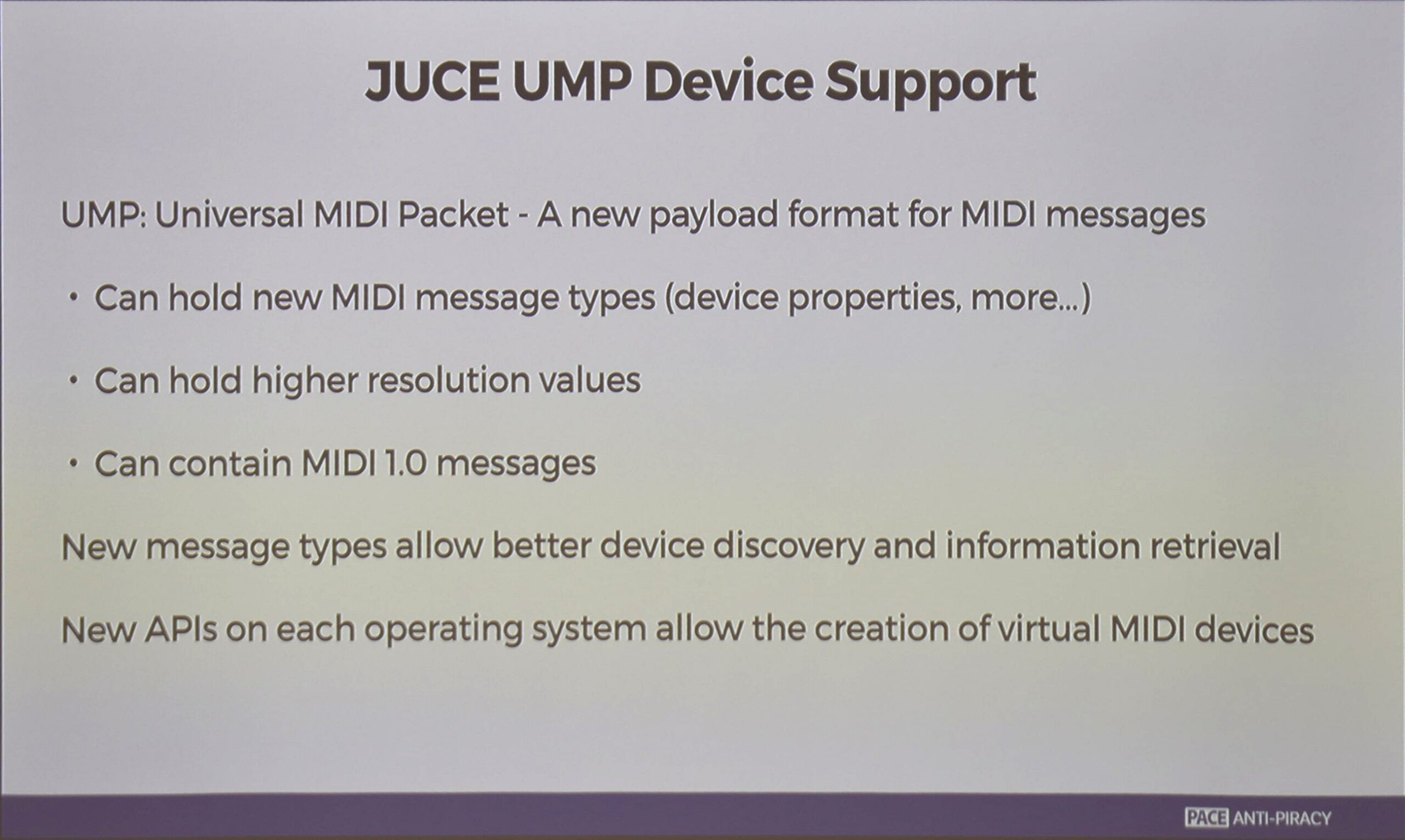

Pooleさんによると、正確にはUMP(Universal MIDI Packet)デバイスサポートと表現すべきもので、以下の特徴があります:

・新たなメッセージタイプ(デバイスプロパティなど)をサポート

・高解像度値に対応(MIDI 1.0の128値から数千の値へ)

・MIDI 1.0メッセージを内包可能(完全な互換性)

2.新しいメッセージタイプによるデバイスディスカバリーと情報取得の強化

3.各OS上の新APIによる仮想MIDIデバイス作成機能

また、各プラットフォームでの対応状況についても言及されました。

仮想UMPエンドポイント:macOS 15/iOS 18、Linux kernel 6.5(ALSA 1.2.13)、Android 15、Windows MIDI Services(今後リリース予定)

「現在、全てのプラットフォームでのAPIにいくつかの問題がありますが、各OSプロバイダと協力して修正を進めています」とPooleさんは説明。

特にWindowsについては「Windows MIDI Services(WMS)のリリースを待たずに対応を進めていますが、現時点ではWindows UMPデバイスサポートはCanaryビルドでのみ利用可能です」と現状を報告しました。

効率的なGUIレンダリングテクニック

Anthony Nichollsさんからは、JUCEを使った効率的なGUIレンダリングのテクニックが紹介されました。

パフォーマンス問題のデバッグと最適化に焦点を当てた内容で、特に以下のポイントが強調されました。

- デバッグツール:JUCE_ENABLE_REPAINT_DEBUGGING=1を有効にすることで、再描画される画面領域をランダムカラーのオーバーレイで視覚化できる。多くのパフォーマンス問題は、必要以上に多くの領域を描画していることが原因。

- プロファイリング:Xcode、Visual Studioなどの開発ツールのタイムプロファイラーを活用。

・コードをプロファイリングフックでビルド

・アプリを起動し、調査したい操作を実行

・CPUの時間配分を確認

・描画時間と他の処理時間を比較 - Component::setBufferedToImage:コンポーネントとその子要素を内部イメージにバッファリングする手法。描画コストが高いコンポーネントでは、内部イメージに描画してそれをスクリーンに表示する方が効率的。特に変更頻度の低いコンポーネントに有効

- リーフノードのみで描画:同じルールを2つの視点から説明。

・子コンポーネントを持つコンポーネントではpaint()メソッドを実装しない

・子コンポーネントを持たないコンポーネントのみで描画を行う - クリッピング回避:Component::setPaintingIsUnclipped(bool shouldPaintWithoutClipping)を使用。コンポーネントが境界外に描画しないことが確実な場合に使用。JUCEが描画領域をクリップする処理を省略できるため効率化。リーフノードでのみ使用することを推奨

- トランスフォームの活用:フォントサイズ変更よりトランスフォームを使用した拡大縮小が効率的。フォントサイズを変更すると形状が再計算されるが、トランスフォームを使うと同じキャッシュを使い回せる。特にテキスト量が多い場合、7〜8倍のパフォーマンス向上が見られる場合も

さらに、MacOS固有の最適化として、非同期レンダリング(Asynchronous Rendering)についても言及がありました。「現代のMacOSやiOSでは、オペレーティングシステムは各フレームで全ての変更領域を統合できますが、これが時に不利になることもあります」と説明し、特定のケースでは非同期レンダリングをオフにすることで改善する可能性があると述べました。

RAW Material Software Ltd.(JUCE)シニアソフトウェア開発者のAnthony Nichollsさん

Nichollsさんは「実際に試してみてアプリケーションのパフォーマンスを測定することが重要です。JUCEのDemoRunnerアプリケーションはこのような検証に役立ちます」とアドバイスしました。また、質問がある場合はJUCEフォーラムを活用するよう促し、「日本語での質問も受け付けており、コミュニティメンバーが最善を尽くして対応します」と付け加えました。

ADC(Audio Developer Conference)の紹介と日本開催計画

Bobby Lombardiさんからは、ADCの歴史と展望、そして2026年の東京開催計画について発表がありました。

ADC議長でACEの事業開発担当副社長であるBobby Lombardiさん

ADCの歴史と成長

ADCは2015年に100名のオーディオ開発者が参加したJUCE Summitとして始まり、2016年に「Audio Developer Conference」と改名。

その後、年々規模を拡大し、現在は以下のような成長を遂げています。

2018年:多様性奨学金導入、26スポンサー、8出展者、430参加者

2019年:ネットワーキング・採用・トレーニングイベント追加、17スポンサー、500参加者

2020年:初のバーチャル開催、3ストリーミングトラック、23スポンサー、12出展者、900参加者

2021年:ハイブリッド開催、3ストリーミングトラック、26スポンサー、300現地参加者、400オンライン参加者、700総参加者

2022年:ハイブリッド開催、4ストリーミングトラック、29スポンサー、416現地参加者、641オンライン参加者、1057総参加者

2023年:ハイブリッド開催、4ストリーミングトラック、45スポンサー、518現地参加者、596オンライン参加者、1114総参加者

2024年:3日間開催、4ストリーミングトラック、18スポンサー、468現地参加者、548オンライン参加者、1016総参加者

2025年(予定):ブリストルUK&オンライン、10周年記念、25スポンサー枠、500+現地参加者、600+オンライン参加者

ADC 2025 Bristol UK & Online

2025年11月10-12日には、設立10周年を記念してイギリスのブリストルで開催予定です。主な特徴としては、以下のようなポイントが挙げられます。

・3日間の本格的なカンファレンス

・4つのトークトラックとワークショップ

・80名以上の講演者

・スポンサー展示

・ポスターセッション

・コミュニティミートアップ

・500名以上の現地参加者、600名以上のオンライン参加者

また、9月頃にはADC本大会の前哨戦となる「ADCx Gather」という無料オンラインイベントも開催されます。

18のライブトーク、コミュニティミートアップ、ポスターセッションなどが行われ、YouTubeでライブ配信される予定です。

来年秋葉原でADC 2026 Tokyo Japanを開催

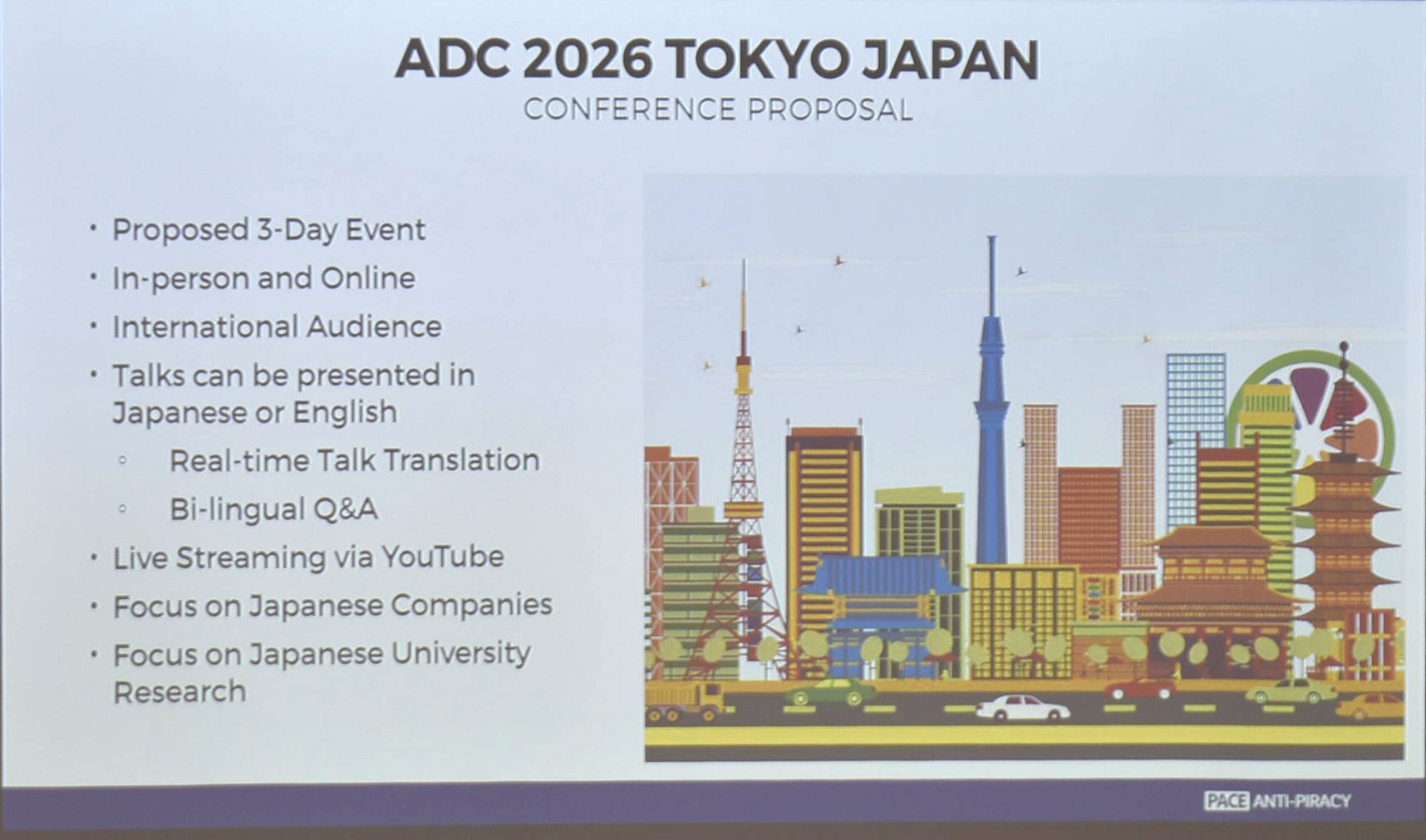

そして2026年には、初のADC Japan Tokyoが開催されます。Lombardiさんは「ADCは単なるカンファレンスではなく、年間を通じた活動です」と前置きした上で、以下の計画を発表しました:

形式:3日間のハイブリッドイベント(現地+オンライン)

対象:国際的な参加者(日本人参加者と海外参加者の比率50:50を目標)

言語:日本語または英語での講演(リアルタイム翻訳付き)とバイリンガルQ&A

配信:YouTubeでのライブストリーミング

焦点:日本企業と日本の大学研究

規模:約500名の現地参加者と600名以上のオンライン参加者を想定

特徴:スポンサー展示、ネットワーキングイベント、採用機会など

Andrew A. Kirkさんは「世界中から『いつ日本でADCをやるの?』と聞かれてきました。日本の技術者、オーディオ開発者の歴史に多くの人が興味を持っています」と熱意を語りました。

また「ADCは営利目的のイベントではなく、コミュニティのための活動です。私たちも自費でチケットやホテルを支払って参加しており、このコミュニティが続いていくことを願っています」と強調しました。

ADCは単なるカンファレンスにとどまらず、以下のような多様な活動を展開しています:

・メンターシッププログラム:メンターシップを通じて次世代のオーディオ人材を育成

・YouTube & ソーシャルメディア:過去のカンファレンスやADCxイベントの講演録画を500本以上公開

・Made With JUCE:JUCEユーザーの事例紹介

日本のオーディオ開発コミュニティへの期待

イベント終盤の質疑応答では、参加者からJUCEの機能や使用方法についての質問、そしてADC Japan 2026開催に向けた日本のオーディオ開発コミュニティへの期待についての話題が多く上がりました。

Andrew A. Kirkさんは「今回日本に来て、今まで、PACEもJUCEもこういう集まりと準備をずっとしたかったのですが、ようやく実現することができました」と喜びを語りました。また「ADCはボランティア活動のようなもので、利益が出るものではありません。しかし、このコミュニティはとても特別であり、投資する価値があります」と強調しました。

Tom Pooleさんは「これからJUICEチームとより交流し、皆さんの希望や改善要望、不安な点などを直接聞かせてほしい」と日本のユーザーからのフィードバックを促しました。「ボランティア活動をする学生さんも大歓迎です」とコミュニティ参加への門戸を広げました。

コミュニティの橋渡しとなるイベント

今回のJUCE Meetupは、グローバルなオーディオ開発コミュニティと日本のコミュニティを繋ぐ重要な機会となりました。JUCEの最新技術動向だけでなく、2026年のADC Japan開催という具体的な目標が示されたことで、日本におけるオーディオソフトウェア開発のさらなる活性化が期待されます。

ADCはカンファレンスの形式で多くの講演や技術的なセッションを提供するだけでなく、参加者同士のネットワーキングの場としても重要な役割を果たしています。Bobby Lombardiさんは「このイベントの美しさは新しい人たちと出会い、持続的なプロフェッショナルな関係を築けること、そして特に新しい学生たちが参加したときに、オーディオ開発者コミュニティの温かさを感じてもらえることです」と述べました。「オーディオ開発者コミュニティは非常に特別なものです」という言葉が、多くの参加者の共感を呼んでいました。

ADCは技術的な情報共有の場であるだけでなく、新たな人材の発掘、キャリア開発支援、そして産学連携を促進するプラットフォームとしても機能しています。日本でのADC開催により、日本のオーディオ技術や研究が世界に発信される機会が増えるとともに、グローバルな開発者との協業によるイノベーションが生まれることが期待されます。

今後のJUCE Meetupや2026年のADC Japan開催に関する情報は、ADCのニュースレター(audio.dev/newsletter)やソーシャルメディア(@audiodevcon)でフォローすることができます。また、ADCやJUCEに関する質問があれば、info@audio.devまで問い合わせることができる、とのことでした。

コメント