東京とウィーンを拠点に活動するプロデューサー、Gerhard Funabiki-Senz(ゲアハルト・船曳・センツ)さんが手がけるKontakt用ウェーブテーブル・シンセサイザー、Tranzwaveの新バージョン、Tranzwave v2がリリースされました。1998年にEnsoniqから発売された伝説的なシンセサイザー、Fizmoに収録されてた54種類のトランスウェーブを忠実にサンプリングし、現代的なワークフローで再構築したこのインストゥルメントは、単なるレプリカではなく、独自の創造性を追求した作品として注目を集めています。

今回のバージョン2では、Fizmo本体から100以上のインパルス・レスポンスを収録したコンボリューション・リバーブ、新しいモジュレーション・オシレーター、拡張されたマクロ・コントロールなど、大幅な機能強化が施されています。4つのウェーブテーブル・オシレーターを搭載し、各オシレーターに8つのモジュレーション・ソースと充実したエフェクト・セクションを備えたTranzwave v2は、アンビエント、テクノ、インダストリアルミュージックを中心に、幅広いジャンルでの活用が期待されます。製品版のKontaktはもちろん無料のKontakt Playerでも動作し、税込通常価格8,800円。さらに現在リリースキャンペーンで、20%オフの7,040円で販売されています。実際に試してみたのとともに、ゲアハルトさんにメールでインタビューすることができたので紹介していましょう。

1998年に発売されたEnsoniqのウェーブテーブルシンセ、Fizmoを今の制作スタイルにマッチさせる形で復刻したTranzwave v2 © Ina Aydogan

Ensoniq Fizmoという伝説の原点

1998年にEnsoniqから発売されたFizmoは、48ボイスのポリフォニーと独自の「トランスウェーブ・シンセシス」技術を搭載したシンセサイザーでした。当時としては革新的な技術で、従来のウェーブテーブル・シンセシスとは異なり、より有機的で進化的なサウンドを生み出すことができた製品でした。しかし、その複雑な操作性と独特なコンセプトが一般的には理解されにくく、商業的には短命に終わってしまったシンセでもありました。

トランスウェーブ・シンセシスの特徴は、ウェーブテーブル内の各フレーム間を滑らかに補間することで、時間軸に沿って音色が自然に変化していく点にありました。これにより、静的なサウンドではなく、常に進化し続ける有機的な音響体験を提供することができたのです。特に実験的なミュージシャンやアンビエント系の作家にとって、Fizmoは唯一無二の存在でした。

1998年に発売されたEnsoniqのFizmo。© Defrector / CC BY‑SA 3.0」

ちなみに、このFizmoが発売された1998年にEnsoniqはSound BlasterのCreative Technologyに買収されるとともに、同じくCreative Techonologyに買収されたE-mu Systemsと合併してE-mu/Ensoniqとなった年でもあるので、そうしたことが短命になった一つの理由だったかもしれません。

現代に蘇るトランスウェーブの魅力

Tranzwaveの開発者であるGerhard Funabiki-Senzさんは、Fizmoの持つ独特の音響特性を現代的なワークフローで再現することを目指した、といいます。単純な音色のコピーではなく、Fizmoが持っていたトランスウェーブの本質的な特徴を理解し、それをKontaktの環境で最大限に活用できる形で実装することが重要なポイントでした。

Fizmoを現代によみがえらせたTranzwave v2のメイン画面

開発プロセスでは、Fizmoから54種類のトランスウェーブを1フレームあたり2048サンプルの精度で丁寧にサンプリングし、それらをKontaktのウェーブテーブル・エンジンで活用できる形に変換しています。この作業には膨大な時間と技術的な試行錯誤をしたとのことですが、結果として現代のDAW環境で扱いやすい形でFizmoのサウンドを再現することに成功したのです。

まずは、以下のTranzwaveの紹介ビデオをご覧ください。

いかがですか?これはTranzwave v1のビデオではありますが、Tranzwaveの世界観が伝わるのではないでしょうか?さらに、以下のデモ曲を聴いてみると、Tranzwaveのクオリティーの確かさが見えてきます。

こちらは最初の2曲がv2のもので、それ以降はv1のものとなっています。ちなみにTranzwave v2をインストールするとTranzwave v1も一緒にインストールされます。

4つのウェーブテーブルシンセをレイヤーさせる音作り

TranzwaveはWaveA~Dの4つののウェーブテーブルをレイヤーさせて音を作っていくというのが基本的な考え方。WaveA~Dの4つそれぞれは独立しており、画面中央にあるウェーブっテーブルの波形表示の左下にあるWavetableのノブを回すことで、Fizmoの持っていたウェーブテーブルデータを選択して読み込むことができるようになっています。またPositionを使って位置を動かしていくといくことができるのは多くのウェーブテーブルシンセと同様です。

同梱されているTranzwaveの旧バージョン。基本的な考え方はすべて引き継がれている

そのうえでフィルター設定やエンベロープ、LFOなどを用いて音作りを行っていきます。また内蔵エフェクトとして4つのスロットが用意されており、ここにKontaktが持つ膨大なエフェクトを組み込んで利用することができるようになっています。この際、A~Dの4つあるウェーブテーブルを直接出力するか、エフェクトを通すかといった設定も可能です。

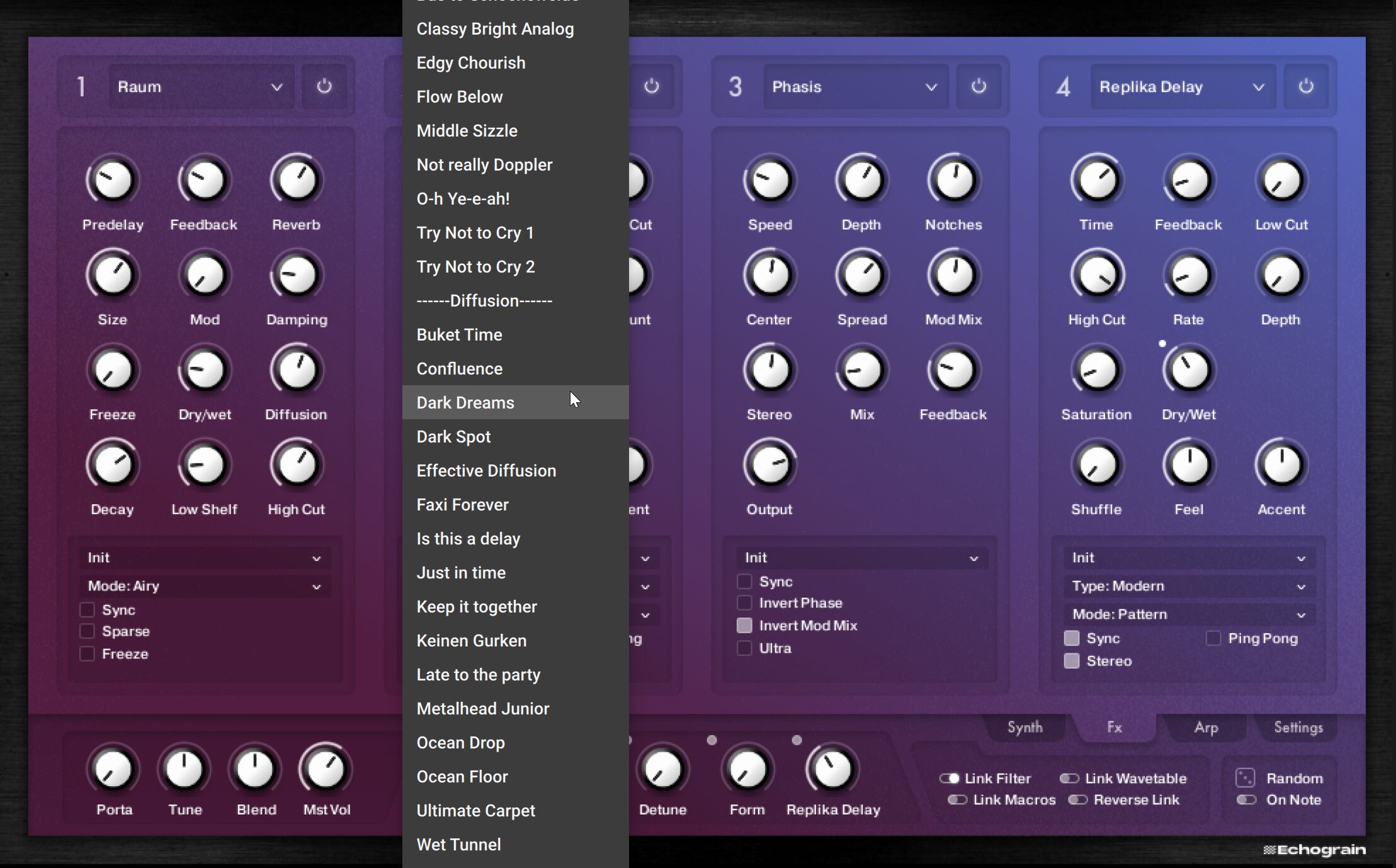

4つのスロットに自由にエフェクトを設定できる

さらにアルペジエーターも用意されているので、必要に応じて自由にアルペジオを組んで演奏するといったことも可能になっています。こうした基本的な考え方はTranzwave v1からそのまま引き継がれています。

自由に設定可能なアルペジエーター

Tranzwave バージョン2で大幅に進化した機能

さて、今回リリースされたTranzwave v2では、v1の機能をそのまま引き継ぎつつ、大幅な機能拡張が行われています。最も注目すべき新機能の一つが、Fizmo本体から収録された100以上のインパルス・レスポンスを活用したコンボリューション・リバーブです。これにより、オリジナルのFizmoが持っていたエフェクトセクションの特徴的な空間性を再現することが可能になっています。

Fizmo本体から収録された100以上のインパルス・レスポンスを設定できる

また、新しいモジュレーション・オシレーターの追加により、FM、PM、リングモジュレーションなど、より実験的な音作りが可能になっています。8つのマクロ・コントロールにより、5つが自由に割り当て可能で、各マクロは最大16のパラメーターを同時に制御できるのも大きなポイントとなっています。これは、ライブパフォーマンスにおいても、表現力を大幅に向上させる機能となりそうです。

画面下部にはマクロパラメーターが9つ用意されている

各モジュールをリンクさせるSpread Link機能とショートカット

Tranzwave v2の特徴的な機能の一つが「Spread Link」です。これは4つのウェーブテーブル・オシレーター間でパラメーターを扇状に分散させる機能で、例えばパンニングを設定する際に、Alt + Shiftを押しながらノブを回すだけで、4つのオシレーターが自動的に-100、-50、+50、+100の位置に配置されます。

この機能は、複雑なパンニングやデチューンの設定を瞬時に作成できるため、特にアンビエントなパッドサウンドや空間的な広がりを持つサウンドデザインにおいて威力を発揮します。従来であれば手動で調整が必要だった細かなパラメーター設定を、直感的な操作で実現できる点が評価されています。

各モジュール(LFO、ENV、Wavetableなど)にはLinkボタンがあり、さらにReverse Linkを有効にすると、パラメータの値がオシレーターA〜Dにスプレッド(扇状に分散)されます。これはミラー(反転)ではなく、段階的に値をずらして広げる機能です。Linkボタンはマウスで直接オンにできます(キー操作は不要です)。作業を素早く行いたい場合は、以下の修飾キーが利用できます。

・Reverse Link:Alt / Option + Shift

・Spread Link:Alt / Option + Shift + Cmd(Mac)または Ctrl(Win)

なお、ほかにもさまざまなショートカットや修飾キーがあるのでまとめておきます。

| 【ランダマイズ関連】 | |

| ランダマイズ実行:サイコロをクリック | 一度だけのパラメータランダマイズ |

| ウェーブテーブルを含める:Alt / Option + クリック | ウェーブテーブルの選択もランダマイズに含める |

| 全パラメータをランダマイズ:Shift + クリック | すべてのパラメータをランダマイズ |

| 全+ウェーブもランダマイズ:Shift + Alt / Option + クリック | 全パラメータ+ウェーブテーブルを一括ランダマイズ |

| 各ウェーブのノート毎にランダム:ウェーブ下のサイコロをクリック | ノート単位やアルペジエーターごとにランダム化 |

| 初期値にリセット:Ctrl + クリック | 値をリセットし、ランダマイズ対象から除外 |

| モジュール全体を除外:Linkを有効化 | Linkされたモジュールはランダマイズ対象外になる |

| 【マクロ関連】 | |

| マクロに割り当て:クリック+パラメータを動かす | マクロにパラメータを追加(最大16個) |

| 割り当て全削除:Cmd + マクロサークルをクリック | すべての割り当てを解除 |

| マクロ有効状態:塗りつぶされた円 | マクロが有効であることを示す |

| 【リンク & スプレッド】 | |

| Standard Link:Alt / Option | パラメータをオシレーターA〜D間でリンク |

| Reverse Link:Alt / Option + Shift | リンクされた値を反転(例:Pan A = -100 → B = +100) |

| Spread Link:Alt / Option + Shift + Cmd(Mac)または Windowsキー(Win) | 値をA〜Dに扇状にスプレッド(Reverse Link有効時) |

| 【LFO フェーズ & ディレイ】 | |

| フェーズ/ディレイ切り替え:ノブに軽く触れながら Alt + Cmd / Windowsキー | Fade InノブをPhaseまたはDelayに切り替え |

| 【ユーザーウェーブインポート】 | |

| ユーザーウェーブ削除:Shift(ドラッグ時) | 新しいウェーブをインポートする際に既存を消去 |

充実したエフェクト・セクション

Tranzwaveは前述の通り、4つのインサート・エフェクト・スロットを備え、Kontakt 7.4までのすべてのエフェクトにアクセス可能です。新バージョンでは、Chainsaw、Reverse Grain、Kolor、Beat Masherなどの創造的なエフェクトが追加され、Replika Delayなどの既存エフェクトもアップデートされています。

主要エフェクトにはプリセットも複数用意sれている

特に注目すべきは、Replika Delay、Psyhe Delay、RIng Mod、Flair、Choralなど、主要エフェクトにプリセットが用意されていることです。これにより、初心者でも簡単に高品質なエフェクト処理を適用でき、サウンドデザインの幅を大きく広げることができます。

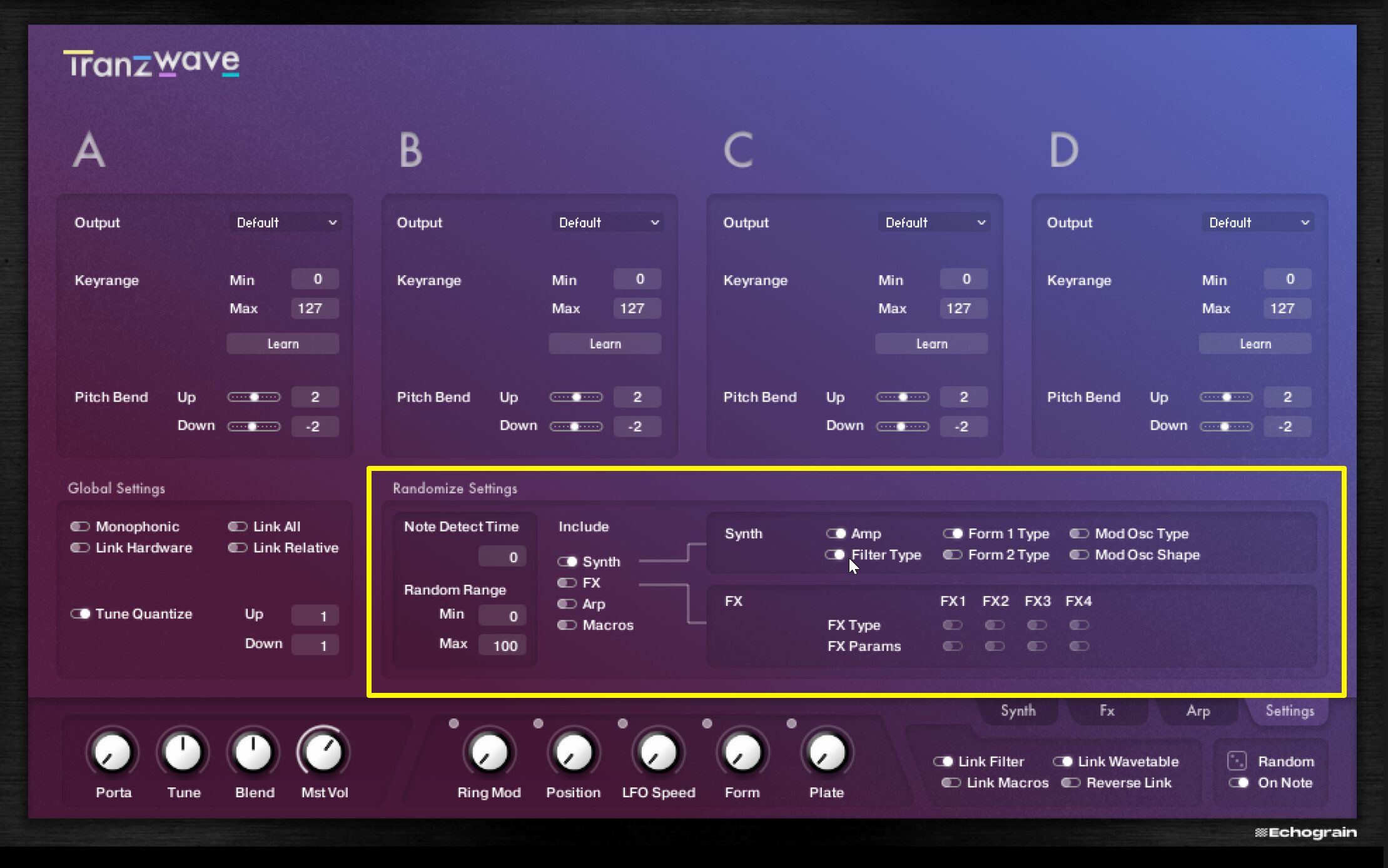

パフォーマンス重視のランダマイズ機能

Tranzwaveの大きな特徴の一つが、充実したランダマイズ機能です。単純にすべてのパラメーターをランダムに変更するのではなく、モジュレーターやウェーブテーブル・コントロールを段階的にランダマイズの対象に含めたり除外したりできる、きめ細かい制御が可能です。

サイコロボタンでパラメーターをランダマイズできるほかノート信号でサイコロを振ることもできる。WaveableのRandomボタンをONにすれば、ウェーブテーブルも切り替わる

この機能は、ノート入力やアルペジエーターによってトリガーできるため、ライブパフォーマンスでの即興的なサウンド変化を作り出すのに最適です。既存のパッチを基点として、微妙な変化から劇的な変貌まで、様々なレベルでのサウンド・バリエーションを簡単に生成できます。

サイコロを振った際、どのパラメーターをランダマイズさせるかの設定が可能

NKS対応による高い操作性

Tranzwaveはポリフォニック・アフタータッチに対応し、NKS2対応により、Native InstrumentsのKomplete Kontrolシリーズをはじめとするハードウェア・コントローラーとの親和性も高く設計されています。96ページものNKSマッピングを持つKontaktインストゥルメントは珍しく、ハードウェア・コントローラーユーザーにとって大きなメリットとなります。

また、ほぼすべてのパラメーターがMIDIマッピング可能で、DAWのオートメーションとも連携できるため、楽曲制作からライブパフォーマンスまで、幅広い用途での活用が期待できます。

ユーザー・ウェーブテーブルの拡張性

Tranzwaveでは、標準の64種類のトランスウェーブに加えて、最大63個のユーザー・ウェーブテーブルをインポートすることが可能です。これにより、Fizmoのオリジナル・サウンドを基盤としながら、ユーザー独自の音響素材を活用したサウンドデザインも行えます。

追加の仕方は簡単で、Wavetableのパラメーターを最大にすると、ウェーブテーブルの読み込みモードになるので、手持ちのウェーブテーブルデータをドラッグ&ドロップすればいいのです。ここに持ってくることで、ユーザー・ウェーブテーブルを増やしていくことができますが、SHIFTキーを押しながらドラッグすることで、追加したものをすべて消して、新しいものに置き換えることが可能になっています。

ここにウェーブテーブルデータのWAVファイルをドラッグ&ドロップする

このウェーブテーブルデータの追加方法など、以下のビデオが参考になると思います。

ちなみにKontaktには最初から使えるウェーブテーブルも含まれています。手持ちのウェーブテーブルがない場合は以下のパスから持ってきてドラッグ&ドロップするのもありですね。

/Library/Application Support/Native Instruments/Kontakt/groups/wavetables/samples

Windows:

C:\Program Files\Common Files\Native Instruments\Kontakt\groups\wavetables\samples

なお、各ウェーブテーブルは1フレームあたり2048サンプルの精度でサンプリングする必要がありますが、ネット上で探してみてもwavファイル形式のウェーブテーブルデータはいろいろあるし、手持ちのWavetableシンセからWavetableデータを抜き出してもいいと思います。

これにより、たとえばSerumなどの他のウェーブテーブル・シンセサイザーとの互換性を持たせることができるのも大きなポイントだと思います。

Fizmoをまったく知らない人にとっても斬新で面白いシンセ

Tranzwaveが生み出すサウンドは、オリジナルのEnsoniq Fizmoが持っていた有機的で進化的な特徴を現代的な音質で再現しています。が、Fizmoをまったく知らないという人にとっても、非常に斬新でユニークなシンセとして使えると思います。特にアンビエント・パッドやエヴォルビング・テクスチャーにおいて、その真価が発揮さるシンセサイザだと思います。

© Ina Aydogan

またウェーブテーブルの選択をMIDI経由でコントロールできるため、演奏中にリアルタイムでサウンドを変化させることも可能。さらにRANDOM機能によって、リアルタイムにウェーブテーブルをどんどん切り替えることで、従来のプリセット・ブラウジングでは得られない、流動的で有機的なサウンド変化を作り出すことができるところも面白いところです。

Tranzwave v2は、単なるヴィンテージ・シンセのエミュレーションを超えた、創造的なサウンドデザイン・ツールとして位置づけられます。Ensoniq Fizmoの持っていた独特の音響特性を現代的なワークフローで活用できる点、そして独自の機能拡張により新たな表現の可能性を開いている点が、このインストゥルメントの最大の魅力といえると思います。

アンビエント、テクノ、インダストリアル、エクスペリメンタル・ミュージックを制作するプロデューサーはもちろん、サウンドデザインや映像音楽の分野でも、Tranzwaveは強力なツールとなることが期待されます。Kontakt Playerで動作するため、Native Instrumentsのエコシステムを活用しているユーザーにとって、導入障壁も低く設定されています。

Fizmoという伝説的なシンセサイザーの遺伝子を受け継ぎながら、現代的な機能と使いやすさを両立させたTranzwave v2は、エレクトロニック・ミュージックの新たな可能性を切り開く注目のインストゥルメントです。

冒頭でも紹介した通り、通常価格8,800円が現在Tranzwave v2リリースキャンペーンで20%オフの7,040となっているので、このタイミングで入手してみてはいかがでしょうか?

なお、以下に開発者のゲアハルトさんにメールインタビューしてみたので、その内容もぜひご覧ください。

Tranzwave v2の開発者、ゲアハルト・船曳・センツさんインタビュー

インタビューに応えてくれたゲアハルトさん © Ina Aydogan

ーーまず、ゲアハルトさんが東京とウィーンを行き来している理由と、それぞれの都市でどんな活動をされているのか教えてください。

ゲアハルト:主にプライベートな事情です。10年ほど前、ウィーンのブルク劇場前で今の妻と出会いました。彼女は東京出身で、ウィーンに来たばかりだったんです。最初はウィーンで多くの時間を一緒に過ごし、2016年に初めてヨーロッパを離れて日本を訪れました。

ずっと東京には憧れがあったものの、まさかここに住むことになるとは思っていませんでした。幸運にもCOVIDパンデミックが始まる直前に結婚でき、その後は主に日本に滞在しながらリモートで仕事を続けられました。あの静かな時期にTranzwaveのアイデアも形になり始めたんです。

今は、2つの都市で創作活動をしたり、それぞれのコミュニティと繋がる時間になっています。異文化に触れることは本当に刺激になりますし、感謝しています。将来的には日本でももっと現地のプロジェクトに関わるために、日本語を上達させたいと思っています。ウィーンでは長年の友人や家族と再会する時間を大切にしています。楽器を置いているシェアスタジオもあり、いつか日本にも自分のスタジオを少しずつ構えていけたらと思っています。

--ゲアハルトさんは、どのようにして音楽制作やソフトウェア開発に関わるようになったのですか?

ゲアハルト:子供のころからピアノやギターを習っていました。その一方で10代のころにFruity Loops(FL Studioの初期のバージョン)で遊び始めました。フィールドレコーディングを加工してサンプラーに入れ、テクスチャを作るのがすごく面白くて、小さなトラックをいくつか制作するようになりました。

高校卒業後も音楽に関わりたいと思っていましたが、クラシック音楽大学には入れそうになく、何より電子音楽や音響に惹かれていました。そこで代替案を探し、ザルツブルクのマルチメディアアート学部に入学しました。そこでは音響プログラムが充実していたほか、デザイン・映画・写真・メディア理論など幅広く学ぶ機会がありました。そこで初めてReaktorやMax/MSPに触れ、小さなパッチを作り始めました。

卒業後はオーストリアのテレビ局でポストプロダクションに携わる仕事をしましたが、並行して音楽制作や副業プロジェクトにも取り組んでいて、徐々に音響設計や音楽制作の世界へ深く関わるようになりました。

--Tranzwaveの開発に取り組むことになったキッカケ、またEnsoniq Fizmoからどのような影響を受けたのか教えてください

ゲアハルト:Tranzwaveのアイデアは、Max/MSPのオートサンプラー・パッチやKontaktを使って実験していたころに生まれました。東京とウィーンを行き来していた当時、特定のDAWに縛られないでスタジオのサウンドを持ち歩きたかったんです。

まずはKorg DW-8000を使って、ピッチシフター、リバーブ、他のエフェクトを通しながらサンプルインストゥルメントを作り始めました。そして、異なるベロシティでノートを何度もサンプリングすることで、演奏の強さで音色やエフェクトが微妙に変化する面白さを追求していました。

Fizmo(左下)を現代の制作スタイルマッチする形で蘇らせたのがTranzwave © Ina Aydogan

そのころ、友人が手に入れたEnsoniq Fizmoを試させてもらい、奇妙でありながら特別なサウンドに圧倒されました。ですが、ハードウェアのインターフェースは直感的とは言えず、扱いにくさも感じました。当初はプリセットをサンプリングするつもりでしたが、次第に「このウェーブテーブルをKontaktで取り出せるだろうか?オリジナルにどこまで近づけるか?」という好奇心が湧いてきました。

Fizmoは生のウェーブテーブルにアクセスしづらく、エフェクトやモジュレーションがかかっていない純粋な音を取り出すのが難しかったんです。そこでまず、サウンドデザインの基礎となる、クリーンウェーブテーブルをKontaktに取り込むことを目指しました。

それには、ゼロクロスを正確に狙ってステップごとにサンプリングする必要がありました。一部は単純な波形データは比較的簡単に取れましたが、特に特異なウェーブテーブルになるとかなり手こずり、根気と試行錯誤を要しました。

最終的なTranzwaveのサウンドとオリジナルのFizmoのサウンドの比較はこちらからお聴きいただけます:

--Spread Linkなどのユニークな機能は、どのようなきっかけで生まれたのですか?

ゲアハルト:これは、好奇心とプログラミング知識の限界が重なった結果からです。多くの現代的なシンセではオシレーターAの設定をBにコピーできる機能がありますが、私はそれを実装できませんでした。

そこで、各モジュールにリンクスイッチを作りました。最初のバージョンでは、パラメータを同期させるだけでなく、片方を上げればもう一方を下げる“ミラー”機能も搭載したかったのですが、UIに十分なスペースがありませんでした。

Tranzwave v2では、リンク/リバースリンクの組み合わせやキー操作によって、値が扇状に広がる“スプレッド”機能をようやく実装できました。これは、昔のDVDやゲームにあった隠し機能のような感覚でもあります。Spread Linkは、パンニングやデチューンなど、複数のオシレーターに微妙な変化を生み出して音に深みと動きを与えるのに特に役立ちます。

--なぜKontaktベースで開発したのですか?また、開発で苦労した点は?

ゲアハルト:私は主にMax/MSPやReaktorといったビジュアルコーディング環境に親しんでいて、C++やPythonといった開発言語は使ったことがありませんでした – そのため、Kontaktはスクリプトが比較的学びやすく、直感的に扱いやすかったんです。

ちょうどKontakt 6でWavetableモジュールが導入されたタイミングでもあって、これがなければTranzwaveの構想を実現するのは難しかったと思います。また、DAWに縛られずに制作できるのも大きなメリットでした。Kontaktは非常に多くのユーザーが使っているため、既存のサンプラーやエフェクトに頼って、ゼロから開発する必要がない点も魅力でした。

Fizmoを演奏するゲアハルトさん ©Deniz Örs

とはいえ、Fizmoにインスパイアされた複雑な音を再現するのは大きな挑戦でした。Kontaktは元々マルチオシレーターシンセ構築を想定していなかったので、モジュレーションやパラメータ制御で制限にぶつかり、創意工夫と回避策が必要でした。

最近のソフトウェアインストゥルメントには、きれいな背景画像やアニメーションノブがついていても、「その先にある音作りの意味」が見えづらいものが多いと感じています。そういう設計にはしたくありませんでした。

だからこそ、使いはじめてすぐに直感的で、同時に奥深さも感じられるものを目指しました。そして、より詳しく探りたい方にも手を伸ばせる柔軟性を持たせたかったんです。この「シンプルさと複雑さのバランス」は最も難しく、GUIの設計をしてくれた友人であり、シンセサイザ愛好家のDeniz Örs(デニズ・オルス)さんには本当に感謝しています。

さらに、Tranzwaveはハードウェアコントローラーにも配慮して設計しています。ほぼすべてのパラメータがNKS対応でMIDIマッピング可能です。96ページのNKSを持つKontaktインストゥルメントはあまり見かけないと思うので…誰か使ってくれてたら嬉しいですね。

--今後のアップデートや、Tranzwave以外に考えているプロジェクトがあれば教えてください。

ゲアハルト:TranzwaveはFizmoインスパイアから始めたものですが、最新のアップデートでオリジナルな個性も出てきたと思います。これからはバグ修正や安定化を中心にアップデートしていきますが、当初思い描いていた機能はほぼ実装し、完成に近い手応えを感じています。もちろん、機能をいくらでも追加できる気はしますが、新しいプロジェクトにも挑戦したい気持ちが強いです。

ここ数年は音楽制作から少し離れていたので、これからは新しい曲を作ったり、東京でライブパフォーマンスをできる時間を増やしたいと思っています。最近はフィールドレコーディングにも再び興味が戻ってきていて、コンピュータを離れて実際の音に触れることで、新しいインスピレーションを得ています。もしかしたら、そこから新たなインストゥルメントを生み出すかもしれません。

DTMステーション読者宛てのメッセージもくれたゲアハルトさん © Ina Aydogan

ーーDTMステーションの読者にメッセージをお願いします。

ゲアハルト:読んでいただき、そしてTranzwaveに興味を持ってくれて本当にありがとうございます。とても個人的なプロジェクトだったものが、DTMステーションのコミュニティのみなさんとつながることができて、とても嬉しいです。みなさんのアイデアや音作りが、予想を超える何かを生むきっかけになれば幸いです。

【関連情報】

Tranzwave v2製品情報

【価格チェック&購入】

◎Echograin ⇒ Tranzwave v2

コメント