DAWなどを使っての音楽制作で必須となるモニター。ヘッドホンでモニターする人、モニタースピーカーを使う人、人によって環境はいろいろだと思いますが、「できるだけいい音で聴きたい」という思いは、全員共通だと思います。

その音をよくするための方法、テクニックもいろいろあります。当然、まずは、いいスピーカー、いいヘッドホンを使うというのがあると思いますが、スピーカーならどう設置するかも大きなポイントです。また、そのスピーカーやヘッドホンを接続するオーディオインターフェイスを何にするのかによっても音はかなり変わってくるから、オーディオインターフェイス選びも重要ですよね。でも、今回はちょっとマニアックなテーマではありますが、TASCAMのDA-3000という機材を例にとりながら、D/Aに力を入れてみる、ということについて考えてみたいと思います。

Cubaseの出力にTASCAMのDA-3000をD/Aとして使ってみた

Cubaseの出力にTASCAMのDA-3000をD/Aとして使ってみた

具体的な方法に入る前に、「そもそもD/Aって何?」と分からない方もいると思うので、簡単に解説しておきますね。D/AはDACとかD/Aコンバータのように書くこともありますが、デジタル/アナログ・コンバータのこと。そうデジタル信号をアナログ信号に変換するための装置で、さまざまな機器に搭載されています。携帯電話、CDプレイヤー、デジタルテレビ、PC……音の出るデジタル機器ならすべて入っているといっても過言ではないと思います。

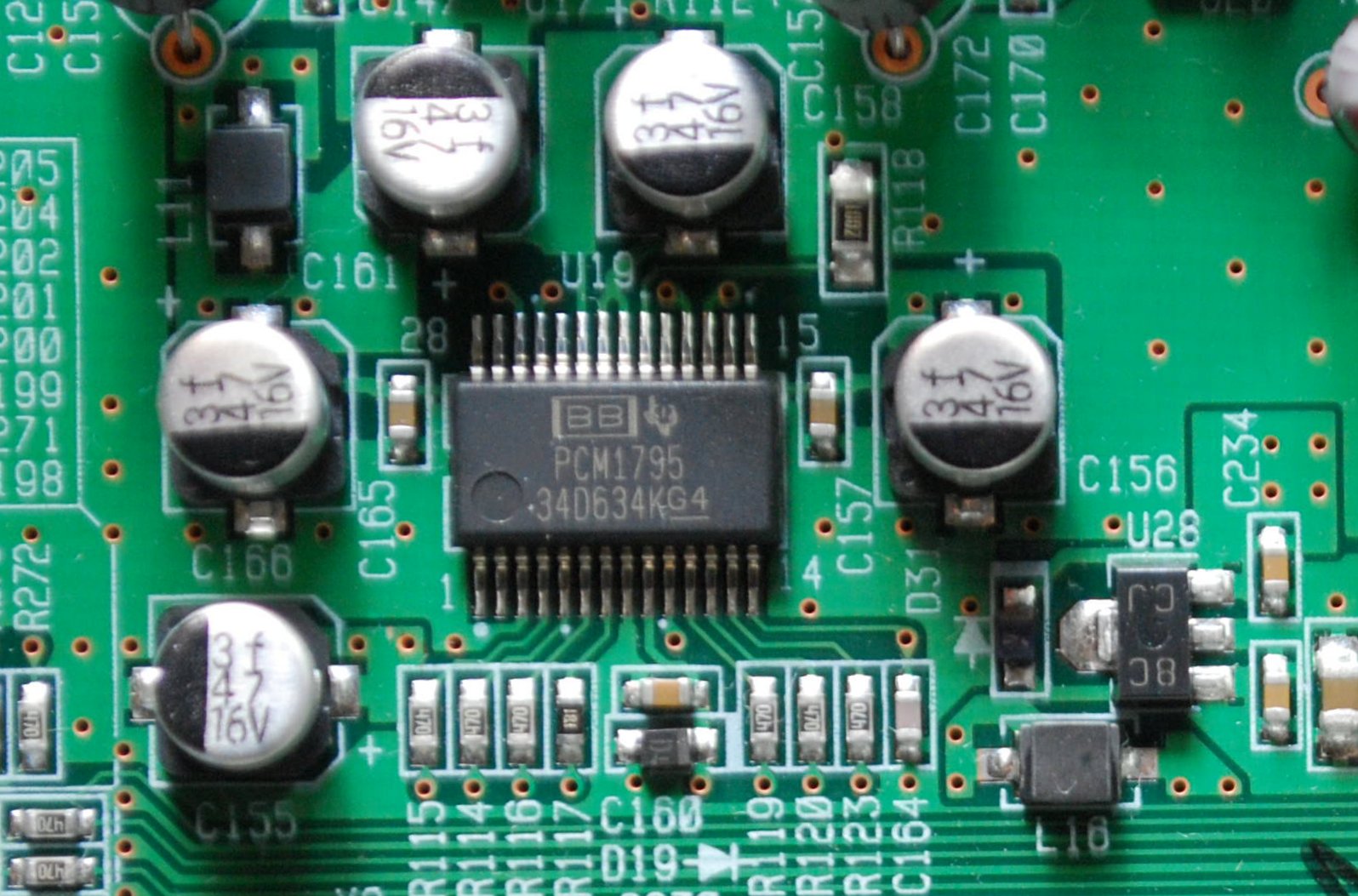

狭義のD/Aは機材に搭載されているD/Aチップ。DA-3000にもBurrBrownのPCM1795というものが搭載されていた

狭義のD/Aは機材に搭載されているD/Aチップ。DA-3000にもBurrBrownのPCM1795というものが搭載されていた

そして、もちろんオーディオインターフェイスにもD/Aが入っているわけで、D/Aがあるおかげで、PC上のデジタルデータをアナログにしてスピーカーやヘッドホンから音を出すことができるわけですね。

ところで、オーディオインターフェイスに音の良し悪しがあることは、みなさんもご存じのとおりですが、なぜ音に違いが出てくるのでしょうか?そこには、さまざまな要因があるので、一概には言えませんが、音作りにおいて大きな部分を占めるのがアナログ回路だと言われています。これはオーディオインターフェイスに限らず、一般のオーディオ機器も同様で、デジタル部分はどう作っても音の違いは出にくいけれど、コンデンサや抵抗、トランジスタ……といったディスクリート部品で作られるアナログ回路はその回路構成や使われる部品によって音の差が大きく出やすいのです。

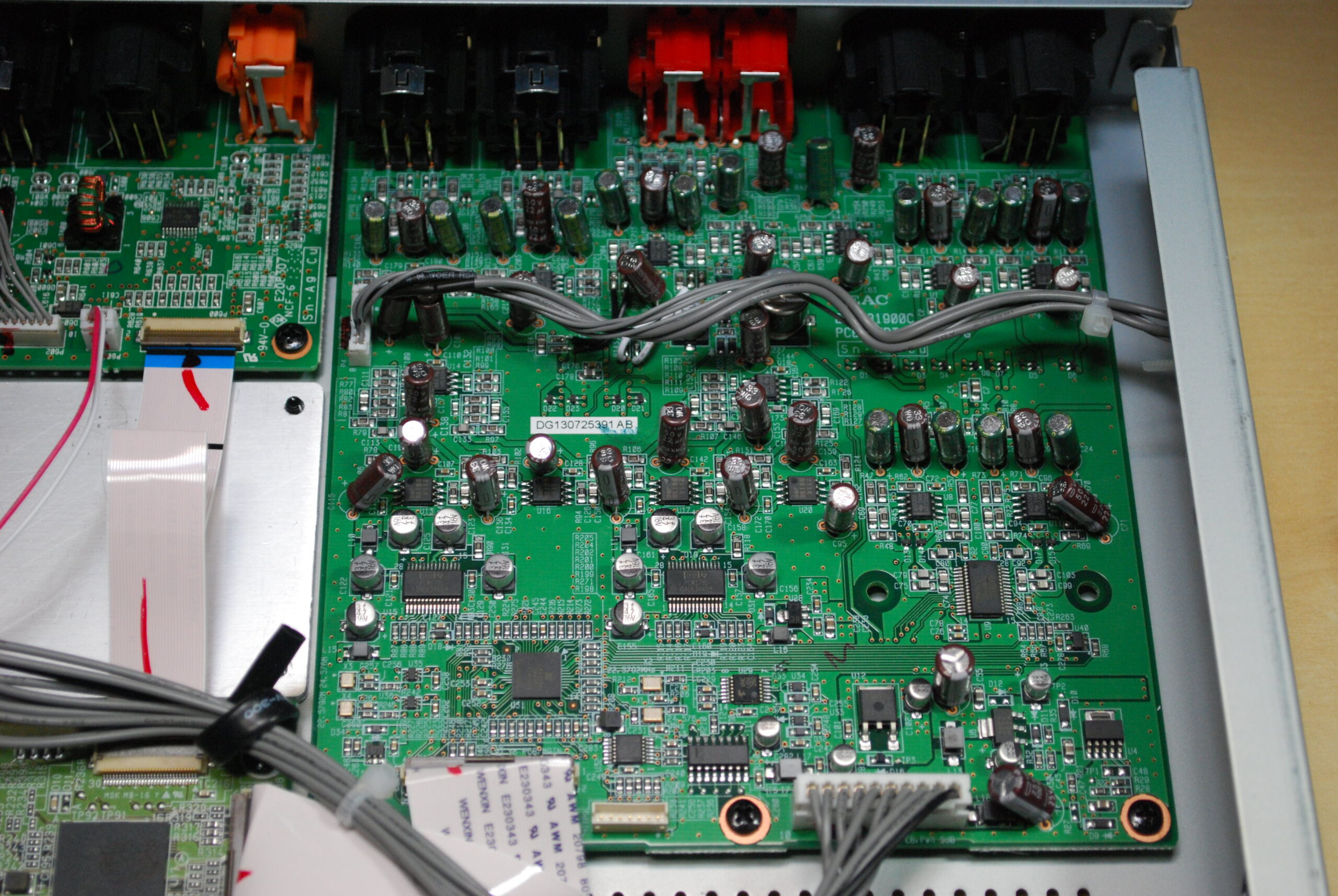

DA-3000のカバーを外してみると、比較的余裕あるスペースにアナログ回路が配置されており、

DA-3000のカバーを外してみると、比較的余裕あるスペースにアナログ回路が配置されており、

電源回り(左側)もかなりしっかりしている

「だったら、どの機器もアナログ回路を強化すればいいじゃないか!」と思うわけですが、ここにコストと大きさという問題が出てくるのです。そういいアナログ回路にすると、それだけコストが上がってしまうし、機材も大きくなってしまうという欠点があるのです。だからプロ用の高級D/Aとなると、何十万円という値段がついてしまうんですね。

またオーディオインターフェイスにおいては、8OUTとか12OUTなど、マルチアウトが可能な機材が多いわけですが、8OUTあれば、単純に考えてもステレオのD/Aが4つ、12OUTなら6つ必要になるわけで、いい回路にすると飛躍的に値段も上がってしまうという問題があるのです。

DA-3000のリアパネル。アナログが2IN/2OUTという構成で、S/PDIF、AES/EBU端子も装備

DA-3000のリアパネル。アナログが2IN/2OUTという構成で、S/PDIF、AES/EBU端子も装備

そこで登場するのがオーディオインターフェイスとD/Aを切り離し、D/Aだけをいいものにしてしまう、というワザ。でも調べてもらうとわかりますが、この辺にこだわったD/Aって10万円台、20万円台は当たり前で、30万円を超えるものもいっぱいという世界。なかなか一般DTMユーザーには手出しができない世界です。もちろん、数万円のD/A兼ヘッドホンアンプといったものもあるのですが、モニター用とはちょっと違うジャンルの製品かなぁ……、と。

そんな中、先日使ってとてもよかったのがTASCAMのDA-3000なんです。これも10万円前後の製品ではありますが、本来これはプロのレコーディング現場などで注目されているリニアPCM/DSD対応のマスターレコーダー。ここでは詳細は割愛しますが、マスタリングした結果をできる限り高品質なデータで保存しておくための機材です。

DA-3000のD/AおよびA/D回路。2chの入出力にかなり大きなスペース、部品が使われている

DA-3000のD/AおよびA/D回路。2chの入出力にかなり大きなスペース、部品が使われている

ところが、単にレコーダーとしてだけでなく、そのレコーディングを行う際のモニターとして使えるようD/A機能を装備しているんですね。しかも、2chのみとなっており、できる限りいい音でモニタリングできるようにと、アナログ回路に力を入れているというのです。ラックマウントのサイズに2chのみだから、アナログ回路用のスペースも大きく確保できるし、ある程度予算もかけられるというわけです。

以前、TASCAMのマーケティング担当者に話を聞いた際も、この点が自慢だというので、実際に試してみたのです。実際、どのように使うのかを簡単に紹介しましょう。

US-366(上)のS/PDIF出力をDA-3000(下)のS/PDIF入力へ接続

US-366(上)のS/PDIF出力をDA-3000(下)のS/PDIF入力へ接続

ここでは同じTASCAMのUS-366を使いましたが、他社のオーディオインターフェイスでも基本はまったく同じ。オーディオインターフェイスのS/PDIF出力、またはAES/EBU出力をDA-3000のデジタル入力端子に接続するだけでOKです(光デジタルはサポートされていません)。

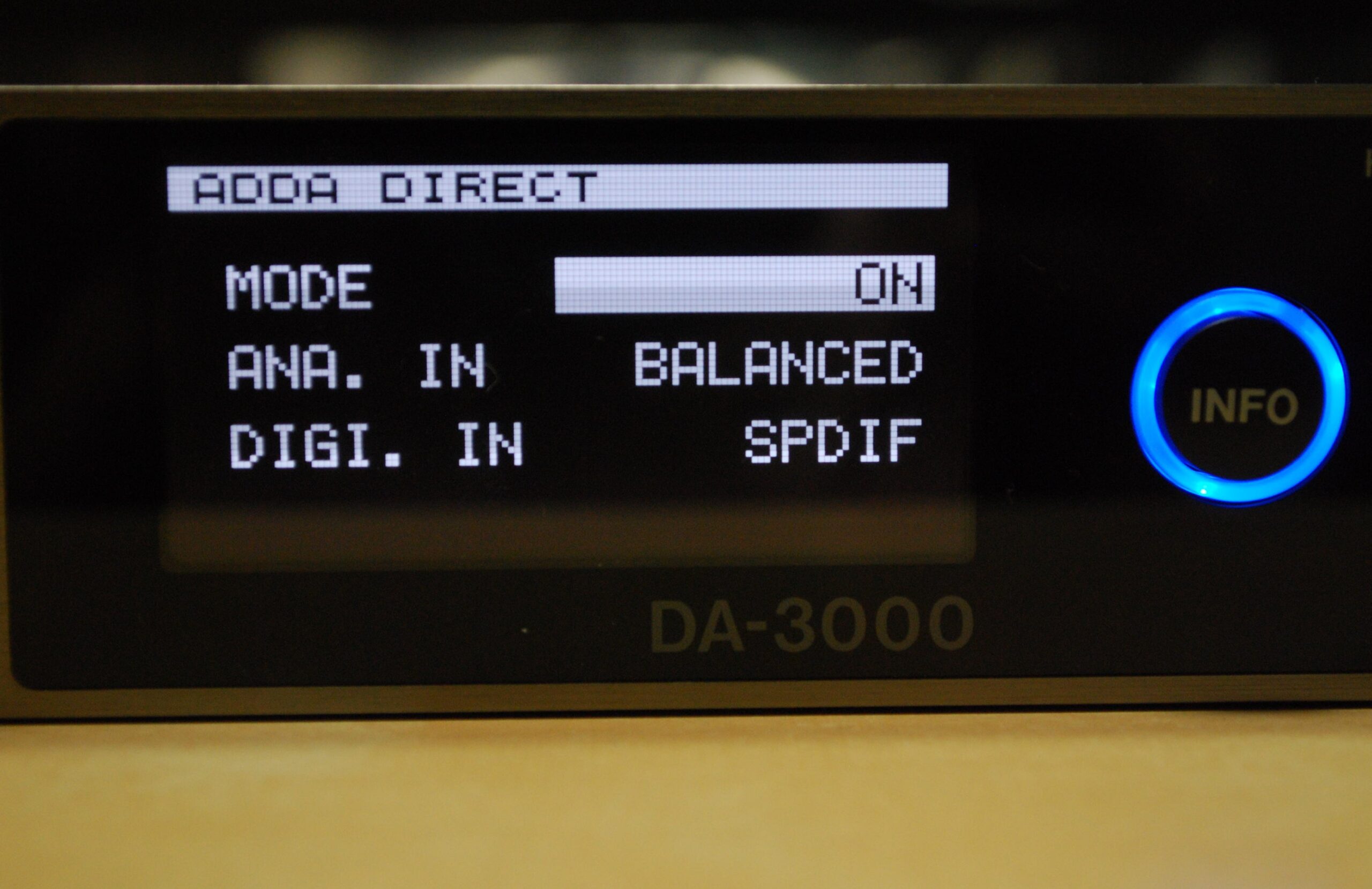

ADDA DIRECTをONにするとDA-3000はD/Aコンバータとして機能する

ADDA DIRECTをONにするとDA-3000はD/Aコンバータとして機能する

設定画面において、ADDA DIRECTという項目をONにするとともに、S/PDIFなのか、AES/EBUなのかを設定しておけばいいのです。これでDA-3000のアナログ出力からはUS-366のS/PDIF出力へ出した音が出てくるので、それをモニタースピーカーへ接続してやればいいわけですね。

個人的に気に入っているのは、DA-3000のD/Aを通した音が、オーディオ的な味付けがまったくされていないこと。ドライなまさにモニター用の音であり、入った音がそのまま出ているという感じだから、DTM用途において使いやすいんですよね。

もちろん、こうした音の良し悪しは個人の趣味の世界であり、好き嫌いもあると思います。そのため、絶対というものは存在しないのですが、オーディオインターフェイスのアナログ出力をそのままモニタースピーカーから出すのと、DA-3000のようなD/Aを介して出力するのでは、かなり音も違ってくるので、その点は楽しめると思います。

「そんな微妙なものに10万円も出すのか?」という思いの方も少なくないと思いますが、DTMの世界における贅沢品であることも間違いありません。ただマスターレコーダーとしても高性能・高機能を誇る機材なので、持っていて損はないだろうなと思いました。

【製品情報】

TASCAM DA-3000製品情報

【関連記事】

AV Watch:実売10万円のDSDレコーダ「DA-3000」を試す

~簡単に“モニター音質”録音。ADC/DACとしての利用も

最大6IN/6OUTで、DSPエフェクト搭載のTASCAM US-366を使ってみた

【価格チェック】

Amazon ⇒ DA-3000

サウンドハウス ⇒ DA-3000

コメント

そのUS-366が新しいMAC OSでまだ使えない。藤本さんからもTEACに言って下さい。

temotibutasanさん

レポートありがとうございます。Mavericksでの動作についてですね。

私もまだインストールできていないのですが…。

TEACに伝えておきますね。

藤本さんご迷惑かも知れませんが知識をお借りしたく質問させて頂きます。

この記事にありますDA-3000をDAおよびマスタレコーダーとして検討しています。

ハードに疎いので是非お力をお借りしたいのですが、現在DAWはcubase8 AIF:UR28M で通常のDAWのバウンス/ミックスダウンを使用しています。出力にはモニタMSP5×2 フォンMDR-CD900DSTとしています。

ですがやはりソフト機能で書き出すとリスニング中と比べてどうしてもMSの特にSが弱くなってしまい、解決策としてマスターレコーダーに行き着きました。

この機材があれば、5万以下のAIFよりも高品位なDAが付いてきてリスニング環境がワンランク上がる上に、マスターレコーダーとしても使えるという認識でよいのでしょうか?(こちらヘッドフォンモニタリングも前面の端子から可能でそちらの出力ももちろんDAを通った音になるのでしょうか?)

タスカムさんのサポート問い合わせたのですが、基本的にはハード機材で録音される傾けと説明されたのですがDAWを触る人間でも、ソフトバウンスによる違いなどを解消してくれる可能性は十分に期待できますか?

また、上記解説の接続を例に

UR28MのS/PDIF-OUT>DA3000oS/PDIF0-IN>DA3000のXLROUTにモニタ接続

というルーティングをとった場合、この接続でレコーディングも出来てしまうのでしょうか?それとも録音する場合はラインアウトから出ないとダメなのでしょうか?

また第一目標は、ソフトの違いやバウンス/ミックダウンの差異を軽減もしくは完全になくすという目的だけ果たす場合このDA3000よりも効果的かつコストパフォーマンスの高い機材などをご存知でいたら教えていただけないでしょうか?よろしくお願いします。

Dさん

こんにちは。DA-3000、マスターレコーダーとして非常に評価が高いですよね。

かつ、おっしゃるとおりこれをD/Aとして利用することで、かなり贅沢なモニター環境を構築できます。

M/SのSが弱いのを、D/Aで改善できるのかというと、それは少し別問題かな…とは思いますが、全部をデジタルで処理するのではなく、D/Aした後はアナログで調整して、音を広げていくという手法はありだと思います。

「この接続でレコーディングも出来て…」というのはDA3000にレコーディングするという意味ですか?DA3000へはS/PDIF経由でのデジタルレコーディングというか単なるバウンスだから、基本的にはM/Sも何も変わらないとは思いますが、マスターとして外に出すという点では意味あることだと思います。

また、これに匹敵する機能をもったもの自体が存在していないので、現時点においてDA3000はすごくコストパフォーマンスもいいと思います

ご解答痛み入ります。

>>「この接続でレコーディングも出来て…」というのはDA3000にレコーディングするという意味ですか?DA3000へはS/PDIF経由でのデジタルレコーディングというか単なるバウンスだから、基本的にはM/Sも何も変わらないとは思いますが、マスターとして外に出すという点では意味あることだと思います。

はい。現在DAWのミックスダクンやバウンス機能を使いマスターを上げています。といってもマスタリングエンジニアというわけではなくサウンドクリエイトをメインでやらせていただいております。

MSはDAW上でプレイバックしているときは大丈夫なのですが、2mix書き出すとどーも下がって聞こえます。(もしかしたら、44.1K16bitに落としているからなのかなぁともおもいましたが、いろいろな情報を参照させていただく限りマスターレコーダーの存在が大きいとの記述が多く見つかった次第であります。)

こういったマスターレコーダーに送ってマスターレコーダー側で録音すると、DAWのバウンス機能を使用するよりもよりモニタに近い状態で録音できるという情報を多く目にしたのですが・・・。これは誤りなのでしょうか・・・?

例えばこちらなどです。

http://www.gakki.me/c/?p=TCONSD20131111b02

また録音自体はS/PDIF接続のみで行えるが、この接続だとDAWのバウンスとなんら変わらないのでしょうか?

Dさん

論理的には、何も変わらないはずですが、途中に何かがある、何かが生じていいるという可能性はあると思います。また飛澤さんがおっしゃってるので、音として何等かの違いがあるのでしょうね。

その辺は私にも分かりません。が、試してみる価値はあるのではないでしょうか…。

ありがとうございます。たとえ結果的に違ったとしても持っていて損になる機材ではないと感じますので検討したいとおもいます。ありがとうございました。