10月末に発表されたArturiaのアナログシンセサイザ、MicroBrute。実売価格が4万円を切っているということで、気になっていましたが、先日、ネットで購入してしまいました!が、どうも人気で品不足になっているようで、届くのが12月中旬になるとのこと……。注文後、改めてネットで情報を集めていると、当然のことながら、氏家克典さんのビデオが出てくるわけですよ。とっても楽しそうに弾いているので、早く欲しくなってしまうのですが、機能面でよくわからないこともいろいろあります。

そんな中、Facebookのメッセージで氏家さんと話をしていたら、「だったら、今度教えてあげるよ!」とありがたいお言葉をいただいてしまったのです。ここは、遠慮なく聞いちゃえ!ということで、先週いろいろと伺ってきたので、その内容をインタビュー形式で紹介してみたいと思います。

氏家克典さんにArturiaのアナログシンセ、MicroBruteについて聞いてみた

氏家克典さんにArturiaのアナログシンセ、MicroBruteについて聞いてみた

--氏家さんは、このMicroBruteっていつごろ最初に触ったんですか?

氏家:発表の直前に、ArturiaのCEO、Fredericが日本に来たときに見たのが最初です。ただ、以前から話は聞いていたし、もともと小さいのが欲しいって、要望はしていたんですよ。

--要望というのは?

氏家:2年前にMiniBruteを出した後、Arturiaが今後どんなものが欲しいかとリサーチをしていて、俺のところにも来たんで、言いたい放題のことを言ったんですよ。たぶん、世界中のシンセミュージシャンにインタビューをしていたんだと思うけど、みんな近い要望をしていたんじゃないかな?小さいのが欲しいとか、ポリフォニックにしろとか、メモリー機能を付けろとか……。そうした要望の中、まず最初にやってきたのが小さくしたMicroBruteだったんだろうな、と。MiniBruteも普通のアナログシンセではなかったけど、MicroBruteはさらにそれを進化させているよね。

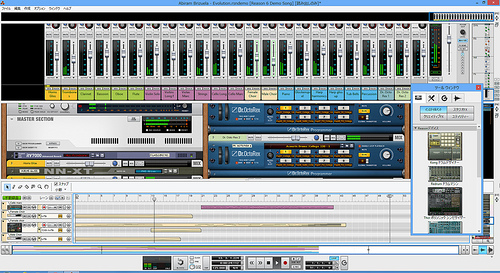

氏家さんに、いろいろなノウハウを教えてもらうことができました

氏家さんに、いろいろなノウハウを教えてもらうことができました

--私、MiniBrute、あんまり触っていないので、よくわかっていないのですが…どういう意味で普通ではない、と?

氏家:たとえばBruteFactorというフィードバックによってサチュレーションとリッチな倍音を作り出す機能とか、ノコギリ波に「揺れ」を付加するUltrasawとか、三角波に強烈なハーモニクスを付加するMetalizerとか……普通のアナログシンセを作ると場合に思いつかないようなアイディアがいっぱい盛り込まれているんですよ。MetalizerなんかはFM音源のアイディアを取り入れているけど、うまいよね。

MiniBrute(左)とMicroBrute(右)。並べるとずいぶんと大きさが違う

MiniBrute(左)とMicroBrute(右)。並べるとずいぶんと大きさが違う

--なるほどMiniBruteって、もっと単純なアナログシンセなんだと思ってました(汗)。ここで気になるのがMiniBruteとMicroBruteの違いです。並べてみると確かにMiniBruteが巨大に見えてしまうほどMicroBrute小さくていいですよね。価格もMiniBruteの半分とはいわないまでもかなり安いのも魅力です。とはいえ、機能的、性能的にもだいぶ見劣りするわけですよね?

氏家:そういう誤解をしてしまう人は多いと思うけど、シンセサイザとしては基本的に同じなんですよ。パッと見だと、EG(エンベロープジェネレーター)は1つだけだし、オシレーター関係もパラメータが減っている。そしてフェーダーがツマミになるなど、削りに削った機能削減版のように見えちゃうかもしれないけど、中身はそうじゃない。オシレーターはノコギリ波、三角波、矩形波の3種類だし、Steiner-Parkerフィルターを搭載してるし、構造的には同じなんです。だから出音もまったく同じ。見た目上そぎ落とされた面はあるけど、それを補うためのエッセンスがいろいろと盛り込まれているのがMicroBruteの魅力なんです。

--なんか、そう聞くとちょっとワクワクしますね。具体的に、どんなエッセンスがあるんですか?

氏家:まずはサブオシレーター。これはMiniBruteもあって1オクターブ下の音が入れられるようになっていた。だけど、MicroBruteのは、12時の方向にあるとレベル0で、左に回していくと1オクターブ下の音が入っていき、右に回すと5度下の音が入ってくる。絶妙なアイディアだよね。5度下を使うと、いい感じの倍音が増えてくるんですよ。これはMiniBruteにはできないからね。またUltra sawに関していうと、MiniBruteには揺らす機能のRateとズラす量を決めるAmountという2つのパラメータあったけど、揺らぎすぎても気持ち悪いので、結局使う位置って決まってたんですよ。ところがMicroBruteでは最初からその定位置が指定されていて、ベストポジションをキープしながら使える。レベルを増やすとグワァーーって音を厚くすることができるから、これは便利ですよ

MiniBruteと比較してツマミの数は減っても機能的に向上している面がある!?

MiniBruteと比較してツマミの数は減っても機能的に向上している面がある!?

--なるほどツマミの数は減っても、機能的に向上している面もあるわけですね。でもEGが減ったというのは痛いような……。

氏家:これも面白いんですよ。まずデフォルトの状態だとADSRはVCFにかかっています。MiniBruteにはVCA専用のEGがあったけど、ここにはない。ついでにいうとLFOはVCOにかけるのがデフォルトであり、これでビブラート効果が出せるようになっています。まあ、これだけだと機能を削ったということになるんだけど、MicroBruteにはMiniBruteにはないモジュレーションマトリックス=MOD MATRIXというのがあるんですよ。

--なるほど、それがこのパッチですね。ソフトシンセではよく見かけますが、それをハードでもやっている、と。

氏家:そう、ArturiaのMinimoogをエミュレーションしたMiniVにも、こうしたMOD MATRIXがあるけど、それをハードで実現しているわけです。EG(盤面の表記はENV)とLFOの出力があって、これをMetal、Saw、Sub、Pitch、Filter、PWMのそれぞれに入力することができる。付属しているのは1:1のケーブルだけど、ここは単なるCVの電圧信号を送るだけだから、1:2とか1:3に分岐するケーブルを用意すれば、LFOをPitchとSawに突っ込むといったこともできるわけ。場合によっては、ほかのシンセに接続してもいいよね。このMOD MATRIXのおかげで音作りの自由度という面ではMicroBruteのほうが上回ってしまっています。

右上部分にあるMOD MATRIX。シンプルなCV信号なので、外部機器との接続も可能

--なるほど、小さくなっても機能アップ。とくにMOD MATRIXは楽しそうですね!

氏家:さらにMiniBruteより優れているのはシーケンサ。MiniBruteにはアルペジエータはあったけど、ちちらは64ステップのシーケンサになっており、簡単に入力することができる。しかも、そのシーケンスパターンを8つまで記録でき、スイッチで切り替えて使うことができます。入力も単純にキーボードから入れていくだけなので簡単ですよ。

【追記】

※初出時、8ステップ×8シーケンス=64ステップと書いてしまいましたが、最大64ステップのシーケンスが8パターンという構成でした。

MicroBruteのバックパネル。USB端子とMIDI入力が確認できる

MicroBruteのバックパネル。USB端子とMIDI入力が確認できる

--PC側からコントロールすることは簡単にできますか?

氏家:後ろ側を見るとわかるようにUSB入力もMIDI入力もあるから、どちらでも利用できますよ。この辺はMiniBruteも同じです。ただし、MicroBruteに、MIDI出力はないけどね。

【追記】

※初出時、MiniBruteにもMIDI出力がないように読める文面になっていましたが、私の間違いでした。

--そう伺ってしまうと、MiniBruteよりMicroBruteのほうがいいですね!

氏家:ただし、こっちはミニ鍵盤でMiniBruteはフル鍵盤。弾きやすさという面ではMiniBruteのほうがいいんだけどね。そういえば、Arturiaに対して要望を出していて実現できなかったのが電池駆動。これだけ小さいのにするなら、ぜひ電池で動くようにしてほしいと頼んだんだけど、無理だったみたい……。

無理に大きなMiniBruteを片手で持ってポーズをとってもらった

無理に大きなMiniBruteを片手で持ってポーズをとってもらった

--氏家さん以外、あまりそういう要望がなかったからだとか…?

氏家:いや、そうじゃなくて、技術的に難しかったそうです。デジタルシンセならいくらでもできるけど、これは本当にすべてアナログ回路でできているんで、どうしても電力を食うんですよ。実際、オシレーターだって安定するまで電源を入れてから10分程度はかかるし、その分電力を食っているということです。その点まで含めてアナログシンセの面白さを味わってもらえるといいですね。

--とっても勉強になりました!やっぱり氏家さんに伺ったのが大正解。製品まだ手元に来てないけど、使い方がとってもよくわかったような気がします。

氏家:今回はタダで教えちゃったけど、ホントはマンツーマン・レッスンを有料でやってるんですよ!基本的にはウチのスタジオに来てもらって1時間10,500円という料金になっているほか、都内のスタジオに出向いての出張レッスンや地方であればSKYPEを通じてのレッスンなんかも行っています。

--氏家さんのレッスンを受ける方法が、正式にあったんですね。失礼しました。今日は、本当にありがとうございました。氏家さんのレッスンに興味のある方はぜひ、氏家さんのサイトからお問い合わせください!

【製品情報】

MiniBrute製品情報

MicroBrute製品情報

【関連情報】

Site Katsunori Ujiie

氏家克典マンツーマン・レッスン

【価格チェック】

Amazon⇒MicroBrute

サウンドハウス⇒MicroBrute

Amazon⇒MiniBrute

サウンドハウス⇒MiniBrute

コメント