Line 6から強力なギターアンプシミュレータで、かつUSBオーディオインターフェイスでもあるという、ユニークな機材、AMPLIFi TTが発売されました。以前にもシリーズ製品であるAMPLIFi 75、AMPLIFi 150を記事で紹介したことがありましたが、これらとはだいぶコンセプトの違う機材であり、より手軽に楽しむことができ、DTM用途としても扱いやすい製品となっているのです。

iPadやiPhoneなどのiOSデバイスだけでなく、Androidデバイスとも連携することができ、かつPCと組み合わせてレコーディングもできるというこのAMPLIFi TT、本当にさまざまな使い方ができるのですが、ここではDTM的にどのように活用できるのか、という観点から見ていきたいと思います。

iOS、Android からも操作でき、オーディオインターフェイスにもなるギターアンプシミュレータ、AMPLIFi TT

まずは、デスクの上に置いたAMPLIFi TTを見て、その大きさや、形状などの雰囲気はお分かりいただけたでしょうか?大きさ比較の参考までに、このAMPLIFiの上にSteinbergのオーディオインターフェイスUR22を置いた写真が以下のものです。

AMPLIFi TTの上にSteinbergのUR22を置いてみるとこんな感じ

ここにはDRIVE、BASS、MID、TREBLE、REVERBといったパラメータが並んでいるし、その風貌からもギターアンプのヘッド部分みたいにも見えますが、別にキャビネットが存在するというわけではなく、これで単独の機材です。これ単体で動作させることができ、左側にギターのシールドを、右側にヘッドホンを取り付けてギターを弾けば、まさにアンプシミュレータとして機能してくれるのです。

まさに、ギターアンプのヘッド部分のようにDRIVE、BASS、MID…といったノブが並んでいる

もっと言ってしまえば、これはLine 6の最新で超強力なPODなんですよ。したがって、FenderでもMarshallでもVOXでも、さまざまなアンプモデルが用意されており、それらを選択するだけで、それらのアンプの音を再現してくれると同時に、各種ストンプエフェクトもシミュレーションしてくれます。でも、PODと違ってAMPLIFi TTには液晶ディスプレイなどがありません。どうやってアンプモデルの選択などを行うのでしょうか?

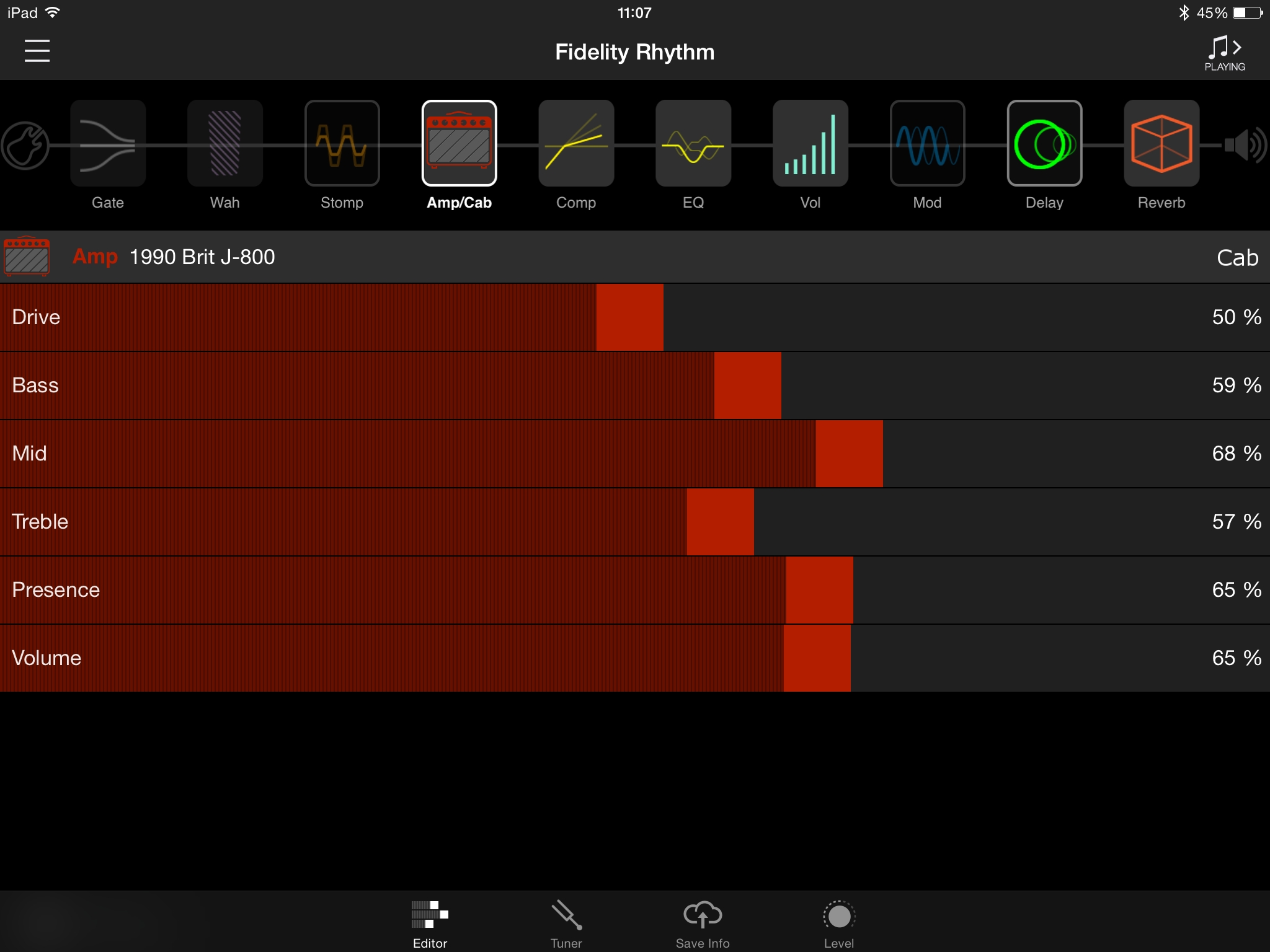

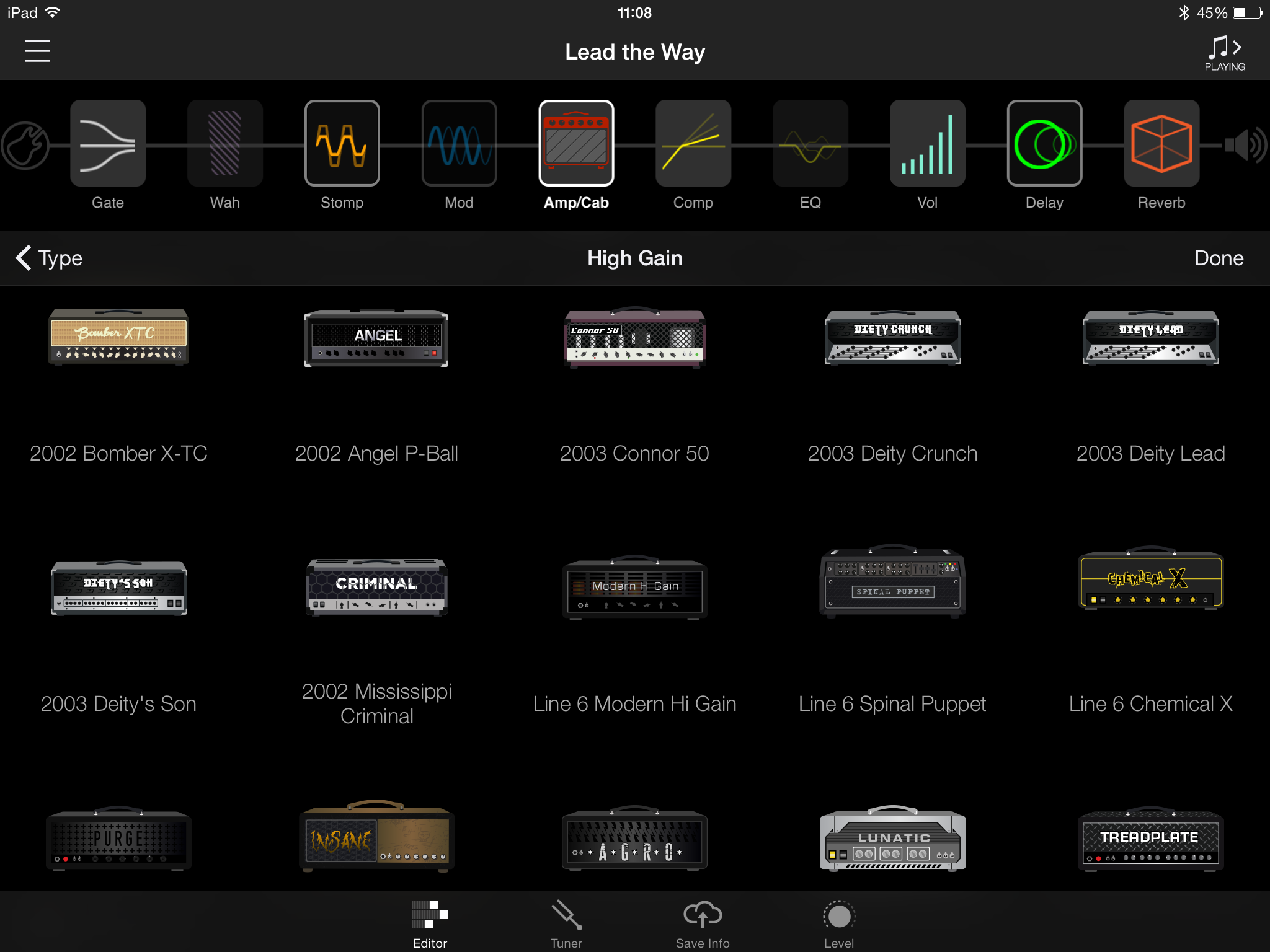

AMPLIFi TTのパラメータの設定などはスマホ/タブレットからリモートコントロールで行う(画面はiPad)

予めセットされている4つのプリセットについては、左にあるTONEボタンで切り替えることができるようになっていますが、自分でアンプモデルを選んだり、エフェクトの細かな設定を行うには、スマホやタブレットと組み合わせるというのが、まさに今どきのPODという感じです。リモコンとしてスマホ/タブレットを使うわけですが、これはiPhoneやiPadなどのiOSデバイスに限らず、Androidデバイスでも利用できるというのも大きなポイントとなっています。

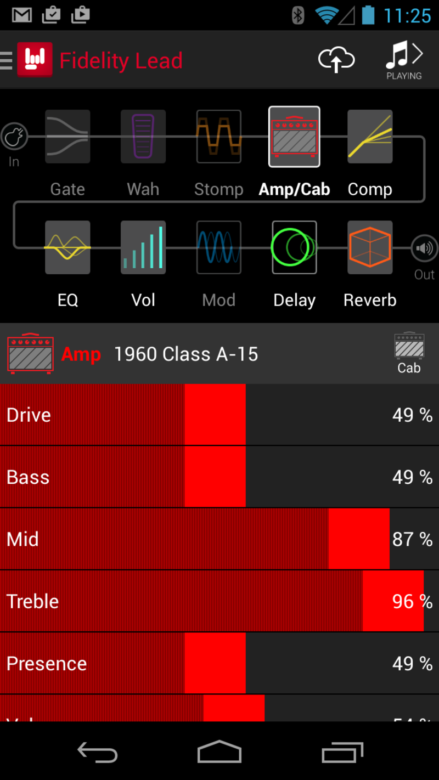

Androidからもまったく同じように行える(画面はGalaxy Nexus)

この際、スマホ/タブレットとAMPLIFi TTの接続はBluetoothで行います。あとはAMPLIFi Remoteというアプリを起動させれば、アンプやキャビネットの選択はもちろんのこと、ゲート、ワウ、コンプ、EQ、ボリューム、モジュレーション、ディレイ、リバーブなど、各種パラメータを自由自在に調整することができます。

またストンプエフェクを選択することもできる、ここでの音作りもかなり自由度高く行っていくことができますよ。もちろんBluetooth接続なので、データは双方向通信となっているため、AMPLIFi側でDRIVEやTREBLEといったノブを動かすと、画面上にもその結果がリアルタイムに表示されるようになっています。

モジュレーション系、ディレイ系などタイプ別に多くのストンプエフェクトも用意されている

しかも、Bluetooth接続なので、スマホ/タブレット内の楽曲を再生できてしまうというのも大きなポイントなんです。たとえばiTunesで管理している曲を再生させながら、それに合わせてギターを弾くこともでき、その場合の楽曲再生とギターとの音量バランスなども自由に調整できるので、なかなか便利に使えますよ。

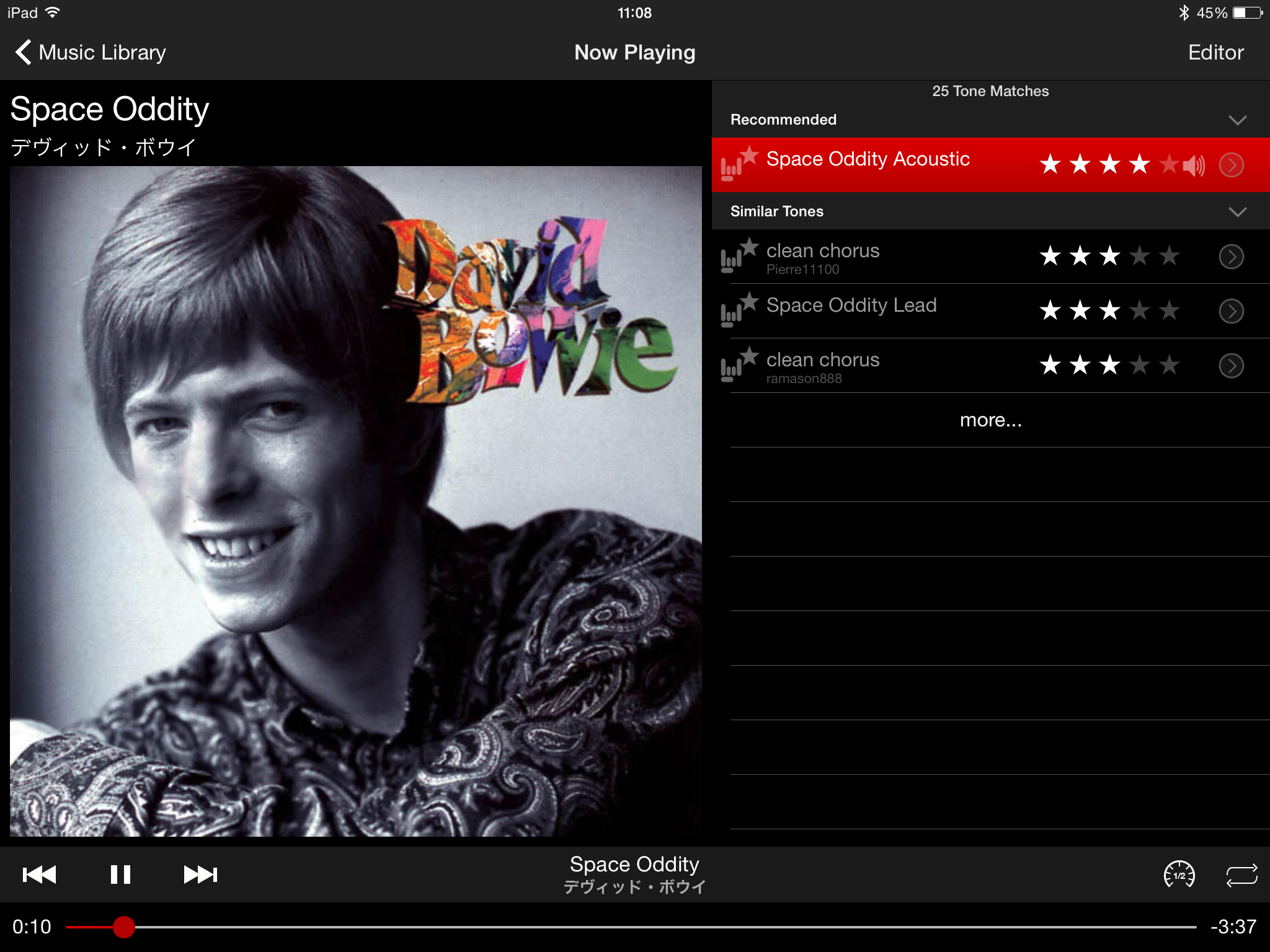

たとえばiTunes管理楽曲でSpace Oddityを選ぶと、それにマッチした音色が表示されるので、これを選ぶと……

実は、この楽曲再生と関連して、従来の機材ではありえなかった、不思議で便利な機能が用意されています。それは、その楽曲にマッチした音色のパッチに切り替えるという機能なんでです。楽曲を再生させると、その楽曲用の音色名が表示されるので、それをクリックするだけで、ほとんど瞬間的に呼び出して設定を切り替えることができるのです。でも、なぜ、そんなことができるのでしょうか?

実はこれはAMPLIFiなどのユーザーが各種パラメータを駆使して作ったパッチをネット上にアップしているもの。すでに膨大なデータがあり、洋楽の著名曲であれば何でも揃っているという状況ですが、ユーザーが勝手に作ったものだから、すごくいいもの、あまり似てないものもあったりするのも事実。ただそれを使ったユーザーが星で点数をつけているので、高得点のデータでRecommendedとなっているものなら、かなりいい感じになると思いますよ。

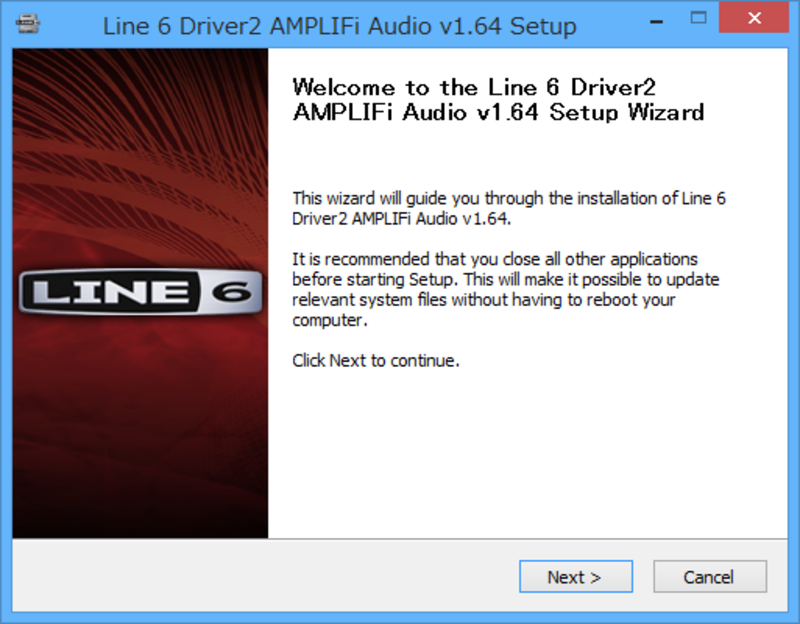

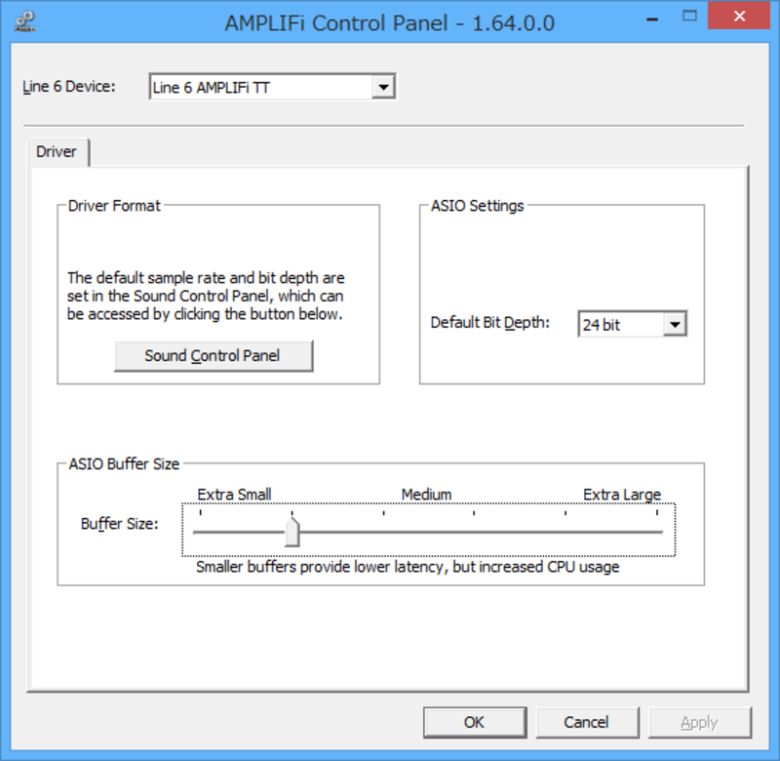

まずはLine 6サイトからドライバをダウンロードしてインストール

では、このAMPLFiのもう一つの顔ともいえるオーディオインターフェイス機能のほうは、どうなっているのでしょうか?リアを見るとUSB端子があり、USBクラスコンプライアントなデバイスとなっているので、Macではそのまま接続、Windowsでは事前にネットでAMPLIFi TTのドライバをインストールした上で接続すれば簡単に認識させることができます。

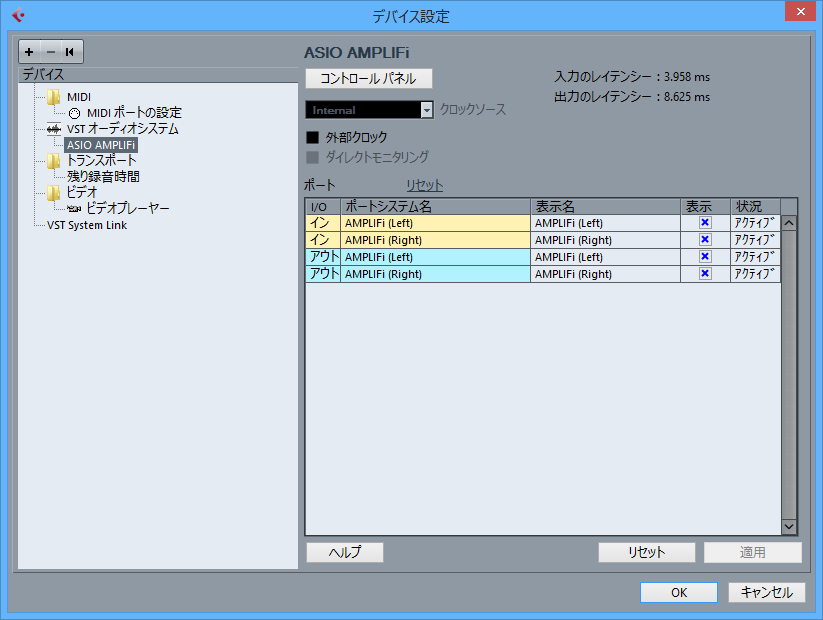

Cubaseから見ると2IN/2OUTのオーディオインターフェイスとして見える

Windowsから見ると16bit/24bitで44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、2IN/2OUTで動作する仕様となっています。一方Macでは最高で24bit/48kHzとなっています。というのも、Windows版のドライバを使うことで、サンプリングレートコンバートをしているため88.2kHzや96kHzが扱えるとのことです。2INとなっているのは、モノラルでギター入力されたものが、エフェクトを通してステレオ化されるためなので、実質的には1IN/2OUTというほうがいいかもしれませんね。

MacであればCore Audio、WindowsであればASIOドライバで扱うことができるので、各種DAWで普通に扱うことができますよ。もちろん、バッファサイズの調整をしてレイテンシーを詰めるといったことも可能です。ちなみに、以前紹介したAMPLFi 75およびAMPLIFi 150も最新のファームウェアであるv2.10にアップデートすることで、AMPLIFi TTと同様、オーディオインターフェイスとしても使えるようになっているそうです。

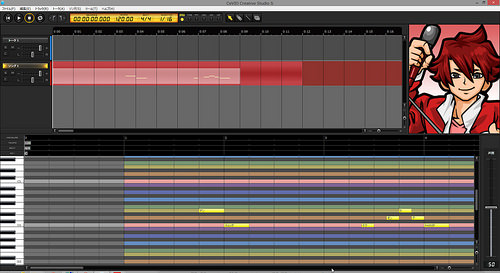

さて、ここで気になるのは、AMPLIFi TTのアンプシミュレータやエフェクトがDAW側とどういう関係になるのか…という点だと思います。これは基本的に掛け録りという形になります。AMPLIFi TTでかなり作りこんだ、いいサウンドが出せるので、これをそのままレコーディングしてしまうわけですね。もちろん、この際、プラグインエフェクトを使ったときのようなレイテンシーに悩まされることなく、気持ちいいサウンドをモニターしながら、そのままレコーディングできるというのも大きなメリットだと思います。

一方で、DAW側から再生させる音はAMPLIFiのギターアンプシミュレータは通りません。そのままヘッドホン出力や、リアのメイン出力から出すことができますよ。もう一つ、ここでこのメイン出力についても触れておきましょう。

出力端子としてはRCA、フォン、オプティカルが用意されている

写真を見てもわかる通り、フォン端子とRCA端子、さらにオプティカル端子が用意されていますが、いずれからも同じように出力できるので、DTMユーザーであれば、フォン出力をモニタースピーカーへ接続することで、かなり快適な環境を構築できるはずです。またRCA出力やオプティカル端子を用いて家庭用のミニコンポに接続すれば、これをギターアンプとして使うことが可能で、ここにスマホ/タブレットからの楽曲再生を高品位なサウンドで鳴らせるというのも便利なところですね。

なお、このAMPLIFi TTのライブユース仕様のモデルともいえるAMPLIFi FX100という製品もあります。これはフットスイッチのついたフロアタイプであり、AMPLIFi TTに搭載されているRCA端子やオプティカル端子はありませんが、中身的にはまったく同じもの。用途によってどちらを選ぶかを考えてみてもよさそうですね。

見た目や機能的にはMobilePODとも似ているが、性能面では世代が大きく異なる別物と考えたほうがいい

最後に「これって、iPadやiPhoneだけで実現できるMobilePODと同じなのでは…?」と疑問を持った方のために、簡単に補足説明をしておきましょう。確かにアンプのモデリングやエフェクトという意味では、よく似ているし、操作画面を見てもそっくりですが、音のクオリティーという面では結構違いがあります。そう、MobilePODはPOD 2.0という10年以上前に開発された機材をベースにiPadやiPhoneで再現しているのに対し、AMPLIFi TTは最新のLine 6のテクノロジーで作られたもの。当然DSPパワーなどにも差があるし、処理している内容にも違いがあるので、音質的にも圧倒的に上回るわけです。

その最新のサウンドでPCへ音質劣化させることなく、USB経由でデジタルレコーディングできるというのは、なかなか強力な機材といえると思います。

【関連情報】

AMPLIFi TT製品情報

AMPLIFi 75/150製品情報

AMPLIFi FX100製品情報

AMPLIFiファームウェアダウンロードページ

【価格チェック】

◎Amazon ⇒ AMPLIFi TT

◎サウンドハウス ⇒ AMPLIFi TT

コメント

Space Oddityが選ばれている部分がサイコーですね。試してみたいです。

PODとは別系統の製品だと思ってあまりチェックしていなかった(PODの簡易版のようなものと思っていた)のですけどPODHDシリーズとくらべてアンプシミュの質はどうなんですかね?良くなっているなら気になる製品です。

名無しさん

こんにちは。Line 6は最新のエンジンを搭載した製品ということだったので、PODHDと同等なのでは思うのですが、確認してみます。

Line 6に質問の件、メールで問い合わせたところ、さっそくお返事がありましたので、

以下に、そのまま掲載させていただきます。

-------------

ご質問の件ですが、搭載されているアンプ/エフェクト・モデルはプラグインの「POD Farm Platinum」相当で、世代で言うとPOD HDの一つ前のものになります。

ただ、HDモデリングのアンプは30種類に限られてしまうのに対して、AMPLIFi TTは製品のコンセプト的に、手軽で簡単に多彩な音作りを楽しめる事がポイントのひとつでなので、その倍以上のアンプ・モデルが選択できるのは大きなメリットだと考えています。

ですので、絶対的な音のクオリティやパラメーターの細部まで徹底的にごだわるタイプのユーザー様には向いていないかも知れませんが、POD FarmやPOD X3等で十分に定評のあるモデリングを搭載しているので、価格や機能、汎用性等を総合的に考えると十分にバリューのある製品と思います。

(HDモデリングは解像度が高いためDSPの消費量も必然的に多い=強力なDSPが必要ですので、コスト面でもトレードオフが生じます)

Line 6では多様なニーズに対応するラインアップを用意していますので、POD HDシリーズ、AMPLIFiシリーズの中で、最も用途に沿うものを選択いただければと思います。

わざわざありがとうございます。

なかなか良さそうですがPODHD持ってるんですよね…w…

こんにちは。

Amplifi TT の購入を検討しているのですが、Mac環境で使用する場合、

サンプリングレートは44.1kHzと48kHzを選択できるのでしょうか?

Line6のウェブサイトを調べてみても

その辺りの詳細が明記されておらず気になっていたところ

この記事を拝見したので質問させていただきました。

macさん

いま手元にAMPLIFiTTがないので、確証がない部分はありますが、

DAW側の設定で44.1kHzか48kHzの設定はできるはずです。

記事にも「最高で48k」と書いてある通りですから、44.1kも使えるはずです。

もし48kのみなら、48k固定と書いているはずなので。

質問なのですが、

このamplifi ttのオーディオインターフェース機能を使用してニコニコ生放送やSkype等でギター生配信は可能なのでしょうか?

例えば

ギター → amplifi tt → WindowsPC(USB接続) → ギター配信

などいった設定でギター配信は問題無いのでしょうか?

さらにこの設定の時にUSB端子のボイスチャットマイクは使用可能なのでしょうか?