TASCAMがオーディオインターフェイス、USシリーズのフラグシップモデル、US-20×20を9月末より発売します。見た目や名称からも分かる通り、この製品はUS-2×2、US-4×4、US-16×08の上位版と位置づけられる製品であり、最高で20IN/20OUTに対応したオーディオインターフェイスとなっています。

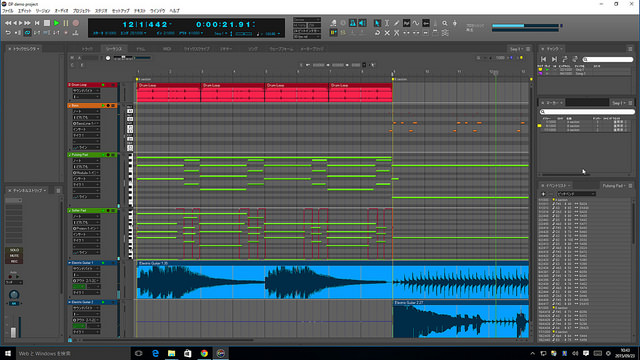

先日行ったニコニコ生放送の「第39回 DTMステーションPlus!」においては、発売前のUS-20×20を2台使って、バンドのマルチトラックレコーディングも試してみました。ここではSONARを使っての16ch同時録音だったのですが、Core-i3マシンでWindows 8.1を使ってオペレーションでもトラブルなく行えました。でも、このUS-20×20、Windows 10でUSB 3.0を利用することで、さらに真価を発揮するのだとか……。その辺の事情について、番組にも登場いただいたTASCAMの小泉貴裕さん(ティアック株式会社 音響機器事業部 ミュージックインダストリービジネスユニット 事業企画部 企画販売促進課 課長)にお話を伺ったので詳しく紹介してみましょう(以下、敬称略)。

9月末に発売されるTASCAMのUSB 3.0対応オーディオインターフェイス、US-20×20

--TASCAMのフラグシップとなるオーディオインターフェイス、US-20×20。先日は普通にUSB 2.0接続で動かしましたが、実はUSB 3.0対応になっているんですよね?TASCAMとしては初のUSB 3.0対応だと思いますが、まずはUSB 3.0対応された背景についてお話を聞かせてください。

小泉:企画段階において基礎技術の調査を行った際に、フラグシップモデルということで24bit/192kHzに対応させるとともに、多チャンネルのオーディオ伝送を確保しようとしたとき、USB 3.0を利用することでより高いパフォーマンスを発揮できそうだということがわかったからです。Thunderboltも研究をしてきていますが、WindowsでもMacでも扱いやすい機材にしたいということからUSB 3.0を採用することにしたのです。

--でも、USB 3.0接続でなく、USB 2.0接続でも使えてしまうんですよね?どちらで接続するかによって、同時入出力のチャンネル数が変わるなど、仕様の違いはあるのですか?

小泉:開発していた当初は、仕様を変えるつもりでいました。やはりUSB 2.0で20IN/20OUTは負荷が大きいだろう……、と。ところがハードウェアの開発とともに、ドライバについても突き詰めていくと、USB 2.0でもなんとか動くところまで持っていくことができたのです。確かにUSB 3.0のほうが伝送速度的に見ても余裕があり、安定して動くのですが、USB 2.0でも動いたので、社内においてもどうすべきか議論になりました。つまり、よくあると思いますがUSB 2.0の場合は入出力数をあえて落とす仕様にするかどうかです。議論の結果、USB 2.0でも全スペックがしっかり動くのであれば制約を設けない方が高い利便性を提供できる、ということで、USB 3.0接続でも、USB 2.0接続でも仕様上は同じにすることにしました。

先日のニコニコ生放送DTMステーションPlus!では2台のUS-20×20を使ってのレコーディングを行った

--USB 3.0とUSB 2.0ではバンド幅というか転送速度に結構大きな違いがありますが、その差をクリアしたというわけですね。でも実際USB 3.0にすることで、よりレイテンシーを縮められるといったメリットもあるのでしょうか?

小泉:これも当初、違いがでるだろうと考えていたのですが、ドライバの開発を進めていき、さまざまな試行錯誤から新しい手法を模索していった結果、ここでも差はなくなりました。その意味では、ユーザーのみなさまへの説明がとても難しいところなのですが、USB 3.0を使った場合とUSB 2.0を使った場合での見かけ上の違いはありません。ただし、先ほども説明した通り、USB 3.0を使った場合のほうが、余裕がある分、より安定して使えるのです。もちろん、USB 2.0を使うとうまく動かない……というようなことはありませんよ。

--USB 3.0用のドライバが提供されるのはWindows 10のみとのことですが、Windows 8/8.1やMac用のドライバの提供予定はないのですか?

小泉:Windows 10とUSB 3.0の組み合わせで、非常に高いパフォーマンスを得られることが確認できたので、現在のところWindows 10のみでの提供としています。ただ、今後もドライバのチューニングは行っていくので、よりUSB3.0の扱いを研究する上でクオリティが確保できれば、新たに提供させて頂ける可能性はありますね。

--USB 3.0対応のオーディオインターフェイス、最近になっていくつかのメーカーから発表されてきていますが、まだ製品として出ているのは僅かです。そうした中、USB 3.0対応というのは簡単にできたんですか?

小泉:かなり苦労したし、いろいろと難しい面もありました。そもそもUSB 3.0対応させるということで、コントローラチップも違ってくるので、見た目はUS-16×08と似てはいるものの、システム構造は大きく異なるものなのです。そのため、ドライバ周りは、完全に作り直しとなり、非常に苦労しました。

--MOOGやWaldorfなどのシンセサイザのデザイナーでもあるAxel Hartmann氏がデザインしたという点では同じだけど、中身はまったく別物である、と。

小泉:もちろん、アナログでのノウハウはそのまま生かしていますし、音作りにおけるチューニング方法なども受け継いでいるので、音の質感的には、いかにもTASCAMの音である点は共通です。マイクプリアンプもUS-16×08と同じUltra-HDDAマイクプリを搭載しています。またチップは違うとはいえ、ドライバに関する基本的なコンセプトは一緒なので、まったく別物とはいえませんが、やはり開発し直していることは事実ですね。

バンド、Trinoteの演奏でドラムには7本のマイクを立て、ベースとギターはライン録り。そのほかボーカル用、ピアノ用のマイクも立てた

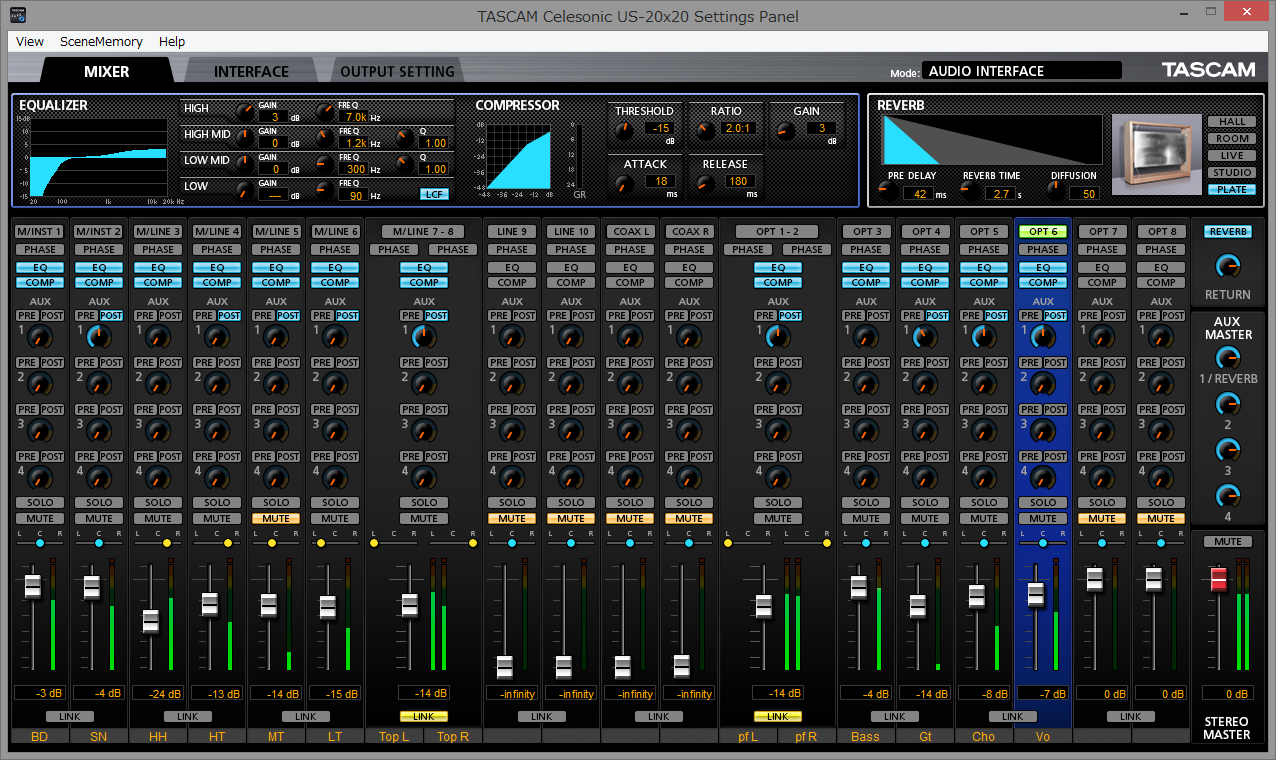

--US-2×2とUS-4×4はエフェクトは内蔵されていませんでしたが、US-16×08はDSPが搭載され、ミキサーが使えたり、EQやコンプが使えるようになっていました。この辺もUS-20×20では引き継いでいるのですか?

小泉:はい、基本的にはそのまま引き継いでおり、アナログデバイセズ社のBlackfin という高性能DSPを採用しています。デュアルコアの構成となっておりデバイスは同じですが、信号処理の割り振りなど使い方はそれぞれのモデルで異なっています。先日のニコニコ生放送においても、各チャンネルごとに最適なEQ設定、コンプ設定

を行うととも、ボーカル用にはリバーブをかけた形でモニターを返しましたが、これらはすべてBlackfinのパワーのみで行っているため、PCのCPU負荷はかかっていません。

ニコニコ生放送DTMステーションPlus!でのレコーディング風景。SONARで問題なくレコーディングできた

--価格帯的には下のグレードなのかもしれませんが、売れ筋のオーディオインターフェイスであるUS-366もDSPミキサーやエフェクトが搭載され、24bit/192kHzが扱えますよね?

小泉:US-366では違うDSPを使っていましたが、最近TASCAM製品ではBlackfinを使うケースが増えており、リニアPCMレコーダーのDRシリーズでも採用しています。そうした意味では、開発するエンジニアも慣れていますので、クオリティの高い製品をお届けすることができます。US-366に対してDSPミキサーの内容もグレードアップしており、各チャンネルへのコンプ、EQなどの搭載、出力パッチベイの搭載などを実現しています。

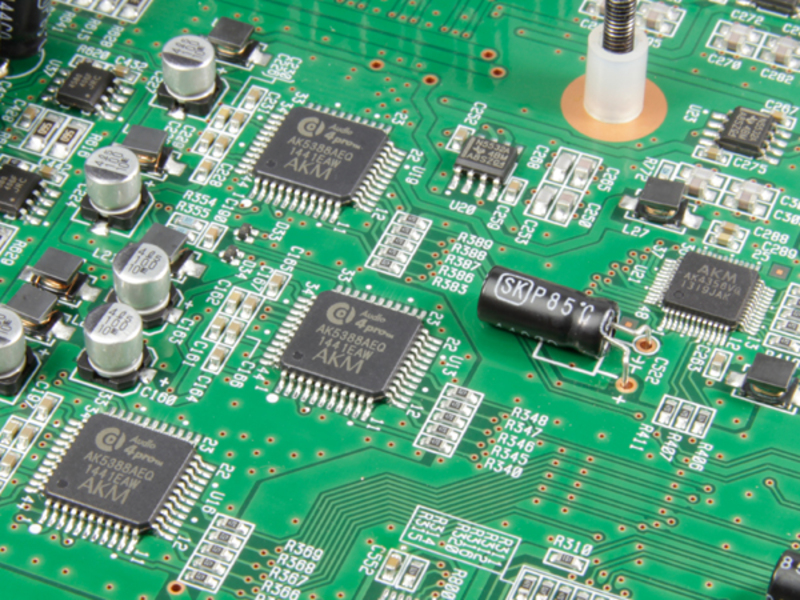

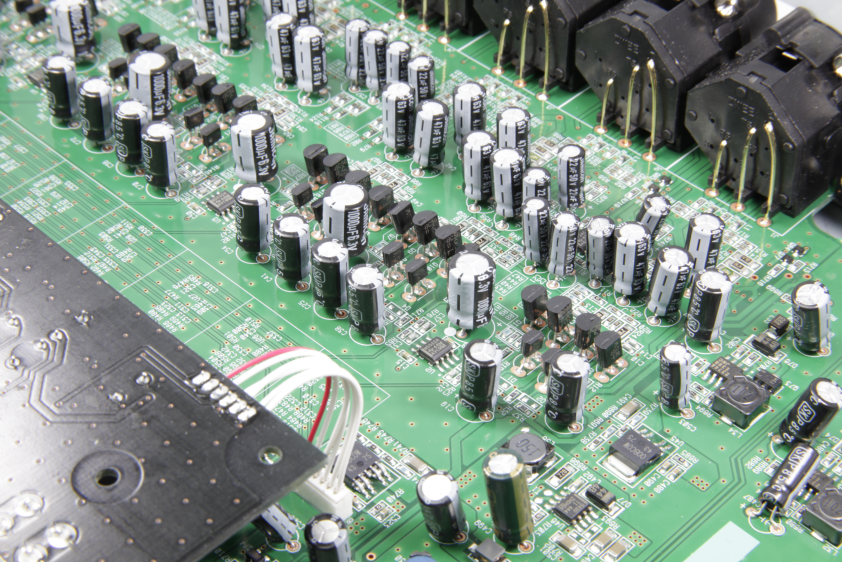

A/DやD/Aも従来製品と比較して上のグレードのチップを採用している

--DSPを含めたデジタル処理は高性能化しているけれど、アナログ回路周りはUS-16×08のものを引き継いでいると考えていいのでしょうか?

小泉:マイクプリアンプとしては同一ですが、これはフラグシップモデルという位置づけなので、A/DやD/Aなどもすべて上のグレードのチップを採用しているほか、ディスクリートの部品類もより高品位なものを採用して、192kHzのサンプリングレートにふさわしい形で音質を向上させています。またボリュームも特注のものを採用するなど、アナログ周りにはかなりコストをかけています。

US-20×20の内部をコントロールするミキサー画面。画面は先日のレコーディング中の設定

--次にスペック的なところを確認したいのですが、US-20×20は名前の通り、20IN/20OUTということだと思うのですが、24bit/192kHzでも20IN/20OUTとなっているのでしょうか?

小泉:20IN/20OUTで使えるのは、44.1kHz、48kHzでの動作時ということになります。アナログの入出力は8系統のXLR/TRS入力、2系統のTRS入力、10系統のTRS出力とトータルで10IN/10OUTあり、これらはすべて24bit/192kHz動作時に有効に使うことができます。ところがデジタル端子のほうは、サンプリングレートによって扱えるチャンネル数が変わるため、どうしても利用可能なチャンネル数は少なくなってしまいます。

44.1kHz、48kHz動作時は20IN/20OUTのオーディオインターフェイスとして機能する

--そのデジタル端子、リアを見るとオプティカルとコアキシャルがありますよね?これはどういう構成になっているんですか?そもそもオプティカルで24bit/192kHzなんて扱えるんでしたっけ?

小泉:オプティカルはマルチチャンネル、コアキシャルはS/PDIFという構成になっています。オプティカルマルチチャンネル伝送の場合44.1kHzか48kHzで8chを伝送でき、S/MUX2(単にS/MUXということも多い)では2chを束ねて96kHzで4chを伝送したり、S/MUX4で4chを束ね、192kHzを2ch伝送するといった使い方を可能にしています。

--オプティカルのマルチチャンネル伝送はADATフォーマットということでしょうか?

小泉:そうです。

--ということは24bit/192kHz動作時は、アナログ10ch、オプティカル2ch、コアキシャル2chの計14IN/14OUTという計算になりますね。

小泉:ところが、US-20×20では192kHzでは12IN/12OUTになるように制限をかけています。つまりデジタルはオプティカルかコアキシャルのどちらかしか使えないようにしているのです。というのは現段階ではMac OSXのCoreAudioの仕様で192kHz動作時は12chまでしか扱えないという制限があるからなんですね。逆にいうとWindowsは14IN/14OUTも不可能ではないのですが、Mac/Winにまたがってお使いの方も多いと思いますので、混乱しないようにあえて12IN/12OUTとさせていただております。将来的に14IN/14OUTにできる可能性もあり、引き続き調査、開発を進めているところです。

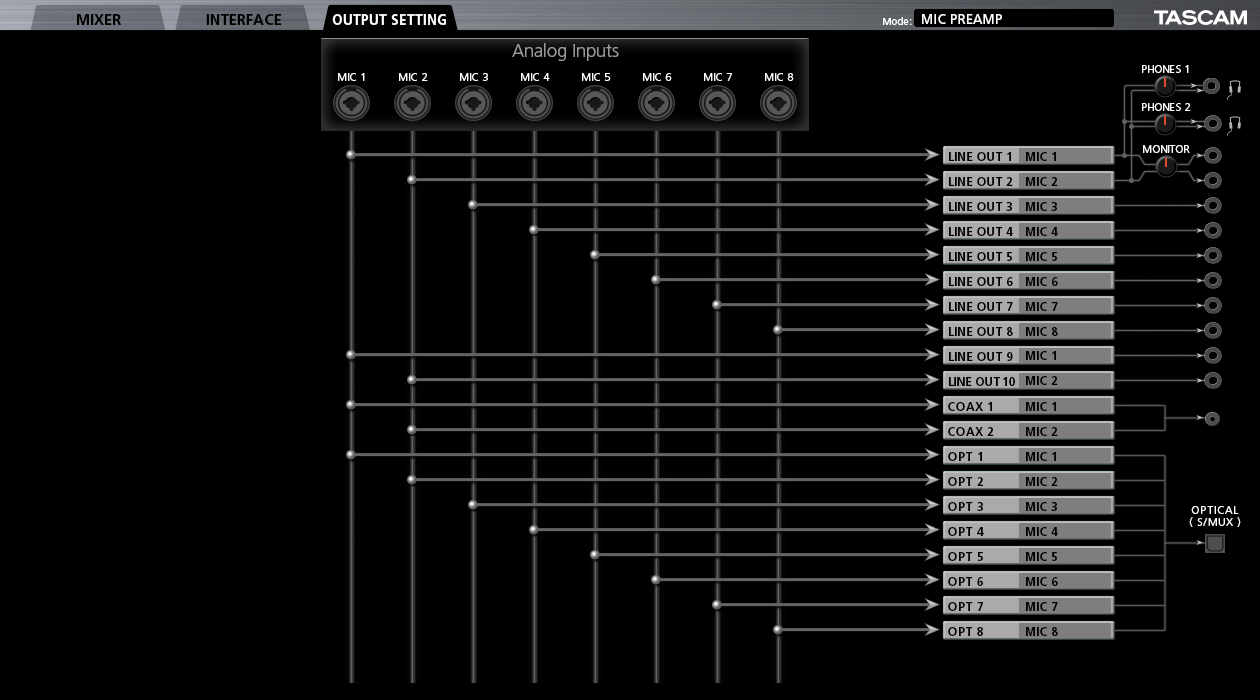

マイクプリアンプモードでは、単純にマイクプリアンプとして機能する

--先日のニコニコ生放送では、2台のUS-20×20を使い、片方をオーディオインターフェイスとして使う一方、もう一つはマイクプリモードとして利用しましたが、この辺の仕掛けを改めて教えてください。

小泉:US-20×20ではオーディオインターフェイスモード、マイクプリモードに、ミキサーモードという3つのモードを備えており、用途に応じて切り替えて使えるようになっているのです。US-20×20に搭載されているマイクプリは8つですが、先日の放送では、マイクを12本接続し、ライン4本の計16chとなっていました。そのため、明らかにマイクプリが足りないので、片方をマイクプリモードにし、マイク入力をそのままADATへ変換し、もう片方のオーディオインターフェイスモード側へと送ったわけです。これにより、最大で16chのマイクプリを装備したオーディオインターフェイスとして扱うことができたわけです。

2台のUS-20×20をADATケーブルを使ってカスケード接続した

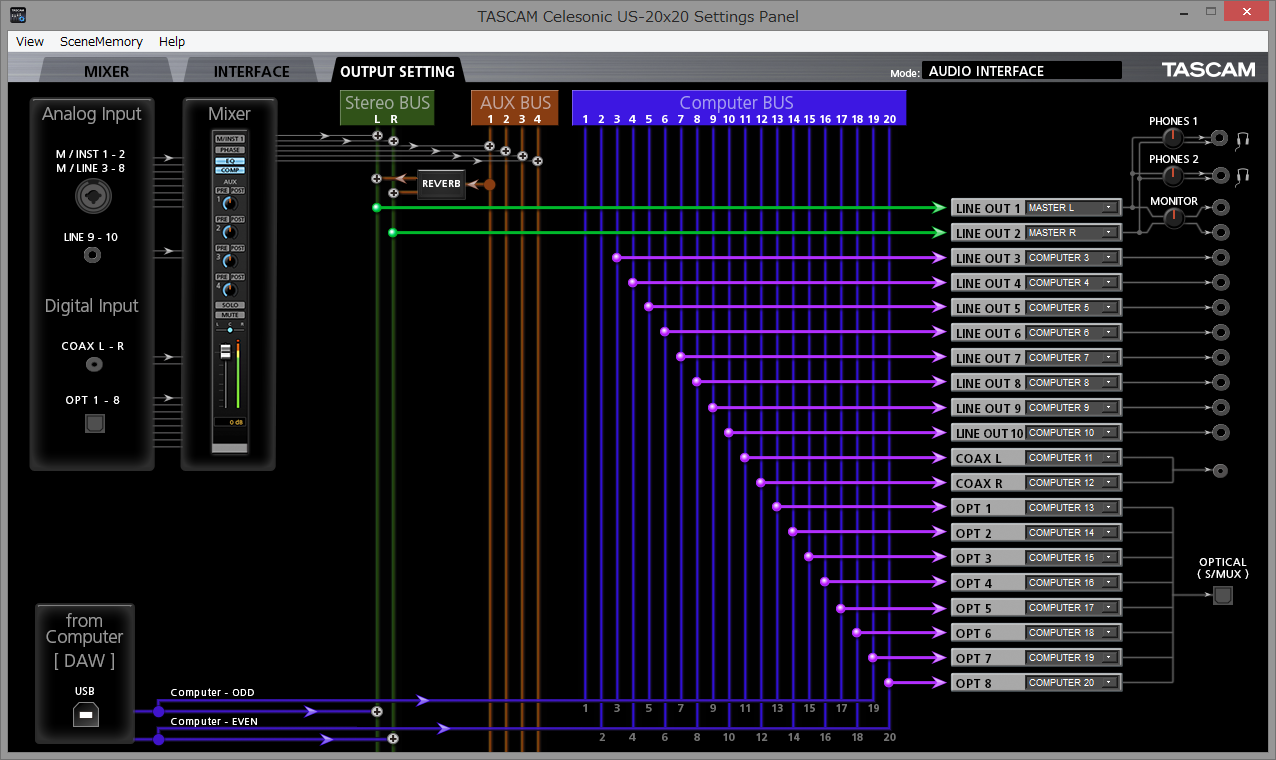

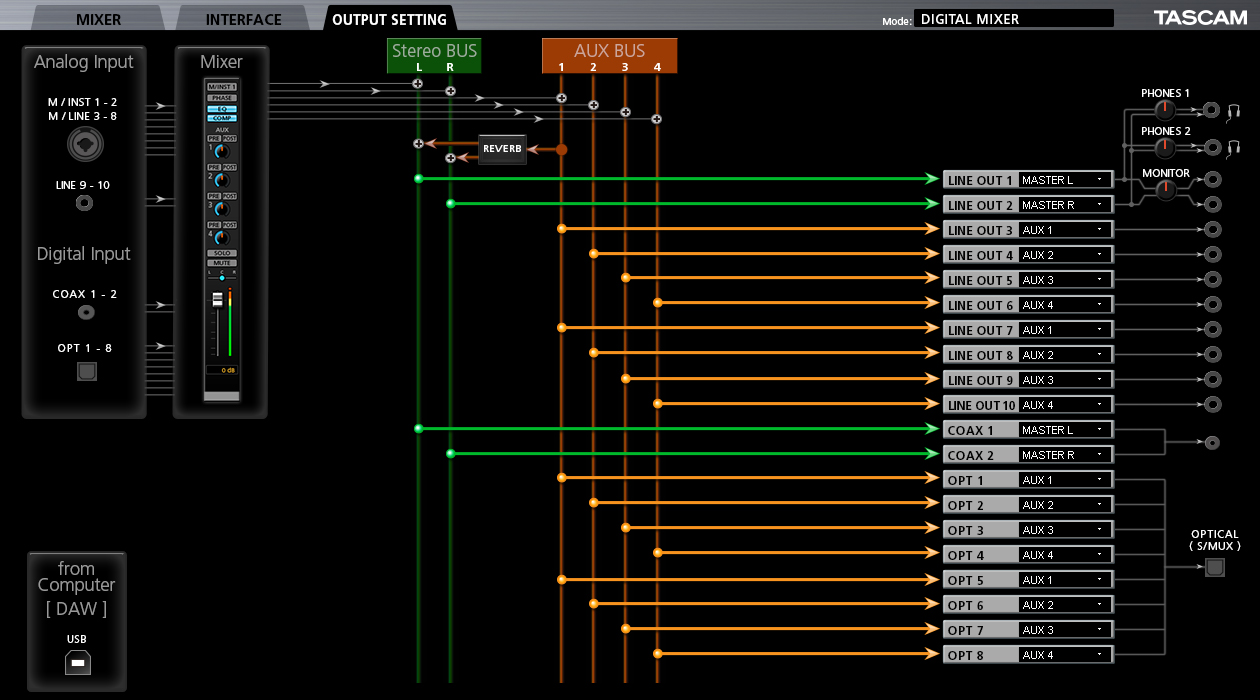

--番組内では使いませんでしたが、もう一つのミキサーモードというのは、どういうものなんですか?

小泉:DAWを立ち上げなくてもPCで操作する単体ミキサーとして使うことが出来るモードです。PC接続時は一般的なミキサーとして使うことができますので、小規模なライブのPAや、キーボードミキサー的な使い方が可能です。ミキサーモード時は出力パッチベイも有効なので、色々な使い方ができると思います。

ミキサーモード時のルーティング。この設定を行った後はPCと切断してもOK

--ミキサーとして使うにはパソコンが必要なのでしょうか?

小泉:基本的にはパソコンから操作するのでパソコンが必要です。ただし、本体メモリーにミキサー設定を記憶するコマンドがあるので、その場合調整はできませんが本体だけでもミキサーとして活用できます。パッチングやフェーダーの設定、PANやEQ、コンプの設定などを行っておくと、パソコンを切り離してもその設定を有効にすることが可能で、スタンドアロンのミキサーになるわけです。スタンドアロンの状態でフェーダーなどを動かすことはできないものの、固定で使うケースは少なくないと思うので、そうした際に有効に活用いただけると思います。

--9月末発売とのことですが、価格はどのくらいになりそうですか?

小泉:間もなく出荷が開始される段階で、価格はオープンとさせていただいていますが、おそらく税込みで60,000円前後になると思います。他社USB3.0製品と比較すると安めの設定になると思いますが、その背景にはUS-20×20を2台接続して使っていただきたいという思いがあるからです。まさに、先日のニコニコ生放送でのようなマイク16chを使ったレコーディングや小規模なライブコンサートPAとしてもご活用いただけると思います。

--ありがとうございました。

【価格チェック】

◎Amazon ⇒ US-20×20

◎サウンドハウス ⇒ US-20×20

◎Amazon ⇒ US-16×08

◎サウンドハウス ⇒ US-16×08

【製品情報】

US-20-20製品情報

コメント

こんにちは!

こちらのIF以前より気になっていました。

ぜひRMAA Proのテストなども拝見したいです!

ご検討よろしくおねがいします。

はじめまして、藤本さん。

質問いいですか?

2×2や、4×4にはループバック機能がついたようなのですが、

20×20には、ループバック機能はないのでしょうか?

お返事、お願いします。

瀬川さん

はい、US-20×20、いまのところループバック機能は備わっていないようですね。

ありがとうございます。

レコーディング用にインターフェイスを購入したいと思っています。宅録です。

ボーカルメインです。

音質面を考え、

US-20×20

UH-7000

UR242

を考えています。

マイクプリは別途買うつもりはなく、内蔵のものを使おうと思っています。

この3種では、どれがよさそうでしょうか?

瀬川さん

音の好みは人それぞれなので、ぜひご自信で比較して比べるのがいいとは思いますが

チャンネル数が2chで問題なく、マイクプリ性能を求めるのなら、やっぱりUH-7000では

ないでしょうか?

初めまして。藤本 様

バンドでの一発録りを行いたく、US-20×20を購入しました。

ドラムに7本、Eギター・Eベース各1台、Aギター2本、ボーカル&コーラス4本

合計15本の入力が必要だったので、このページを参考に2台購入しました。

そこで2台接続の写真を見て、気になったのですが、

どちらにも、USBとADATケーブルがインとアウト両方に接続されていますが、

なぜでしょうか。

それぞれの設定のために、PCも2台必要となるのでしょうか?

突然の質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

栗谷さん

こんにちは。確かに、この写真、USBが双方に、ADATの入出力もすべてに接続されていますが、深い意味はないです。実は、このスタジオでレコーディングした当日、まだUS-20×20のファームウェアが安定しておらず、若干の不具合があったので、PCに接続しては設定しなおしていたので、両方がつながった状態のまま撮影していたようです。

片方をマイクプリモードで使うばあ、そちらのUSB接続は不要であり、ADATもマイクプリモード側の出力と、オーディオインターフェイスモード側のADAT入力を接続するだけでOKです。

藤本 様

ありがとうございました。疑問が一つ解消できました。

また、よろしくお願いします。