いま巷で話題の8,800円のスーパーエフェクター、SONICAKE(ソニケーキ)のPOCKET MASTER。一般的なエフェクトがすべて入った小さなマルチエフェクタでありつつ、チューナー機能はもちろん、Bleutooth接続機能、スマホアプリからのエフェクトエディット機能、ドラムマシン機能、IRの読み込み機能、ルーパー機能、MIDIスイッチング機能、さらにはオーディオインターフェイス機能まで、とにかく思いつく機能が片っ端から詰め込んだ、まさにポケットサイズの化け物機材なんです。なぜ、これだけのものが8,800円なんて価格で出せるのか、首をかしげてしまう内容になっているのです。

そのSONICAKEが、またまた同じ8,800円で、これまたとんでもないオーディオインターフェイスを出してきました。SONIC CUBE IIというこの機材、見た目はコンパクトで何の変哲もない2in/2outのオーディオインターフェイスのような顔をしてますが、中にはPOCKET MASTER譲りのDSPが搭載されており、コンプ、EQ、ローカット、さらにはアンプシミュレーター、リバーブといった音作りがこれ単体でできてしまう、というもの。そのエフェクトはモニター時にだけ掛けることもできるし、スイッチ一つで掛け録りもできるという便利さ。しかもWindowsやMacと接続しつつ、さらにiPhone/iPadやAndroidとも同時に接続し、ループバック機能を用いてデジタルのままノイズの混入することなくお互いをやり取りするといったことも可能な、スーパー・オーディオインターフェイスだったのです。実際国内発売の前にちょっと試してみたので紹介してみましょう。

SONICAKEのPOCKET MASTER(左)とSONIC CUBE II(右)

いま話題のPOCKET MASTERをちょっとだけ紹介

読者のみなさんの中には「POCKET MASTERって何だ?」という人も少なくないとは思います。このPOCKET MASTERはSNSやYouTube動画で話題になっているとっても小さなエフェクター。8,800円と手ごろな価格ながら、とんでもないほどの機能を詰め込みつつ、音もいいし、作りもしっかりしていて耐久性もバッチリ。しかも8つのカラバリもあるというユニークな機材です。

POCKET MASTERは8色のカラバリが用意されており、いずれも8,800円

XやYouTubeなどで「POCKET MASTER」で検索すれば、いくらでも情報が出てくるので、詳細はそちらに任せますが、ここでもちょっとだけ紹介しておきましょう。

SONICAKEは中国の新興メーカーながら世界中で話題になっている急成長企業。コンパクトなエフェクターやヘッドフォンポケットギターアンプ、ワイヤレスオーディオシステムなどの製品を出しており、国内では6月に製品群の発売をしたばかり。その中でも異彩を放っているのが、このPOCKET MASTERなのです。

POCKET MASTERは手のひらに乗るコンパクトサイズなマルチエフェクター

某ゲーム機のような配色や某アニメのような配色のカラバリがあるのも面白いところではありますが、なんといってもスゴイのがその機能の数々です。まずエフェクトとしてみるとコンプ、フィルタ、EQ、コーラス、フランジャー、フェイザー、ディレイ、リバーブ……などなど数えれば100種類以上のエフェクトがほぼ何でも揃っており、エレキギター、アコースティックギター、ベース、さらにはキーボード、シンセサイザなどでも使える強力な機材となっています。

ロータリーエンコーダーとボタン操作で各種エフェクトを細かく設定可能

もちろん、コンプを選んだらコンプ単体として機能する…なんてわけじゃなく、たとえばノイズゲートーコンプ、ドライブ、アンプシミュレーター、EQ、フェイザー、ディレイ、リバーブといった具合に複数のエフェクトを並べて使うことが可能です。

また、そのアンプシミュレーターは、20種類のアンプモデリングとキャビネットシミュレーション機能から構成されています。しかもキャビネットシミュレーション部分はIRファイルの読み込みもサポートしているなど、このアンプシミュレータ―だけで何万円もしてもおかしくない機能となっています。

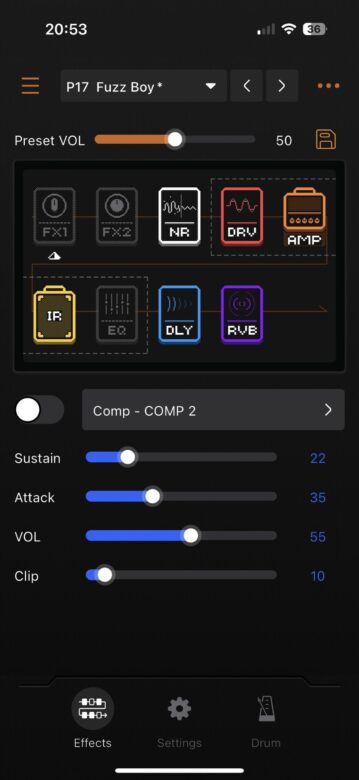

Bluetoothで接続するSONICLINKというアプリを使うことで、さらに細かく自在に設定できる

こうした機能は本体でもある程度エディットできますが、iOS/Android用に用意されているSONICLINKというアプリを使ってBluetooth接続することで、その中身を自在にエディットできるのも楽しいところ。これを使うと、かなりいろいろなことができるのがわかります。

オーディオインターフェイス機能も備えるPOCKET MASTER

さらにルーパー機能も搭載しているし、Bluetoothでオーディオ接続すると、SONICLINKをドラムマシンのようにして使うこともできるし、自分の好きな楽曲を流しながら、それに合わせてギターやベースを弾く…なんて使い方も可能です。こうした機能は、いろいろなユーザーが動画をUPしているので、詳細はそちらに譲るとしてDTM的な部分を少しだけ紹介しておきましょう。

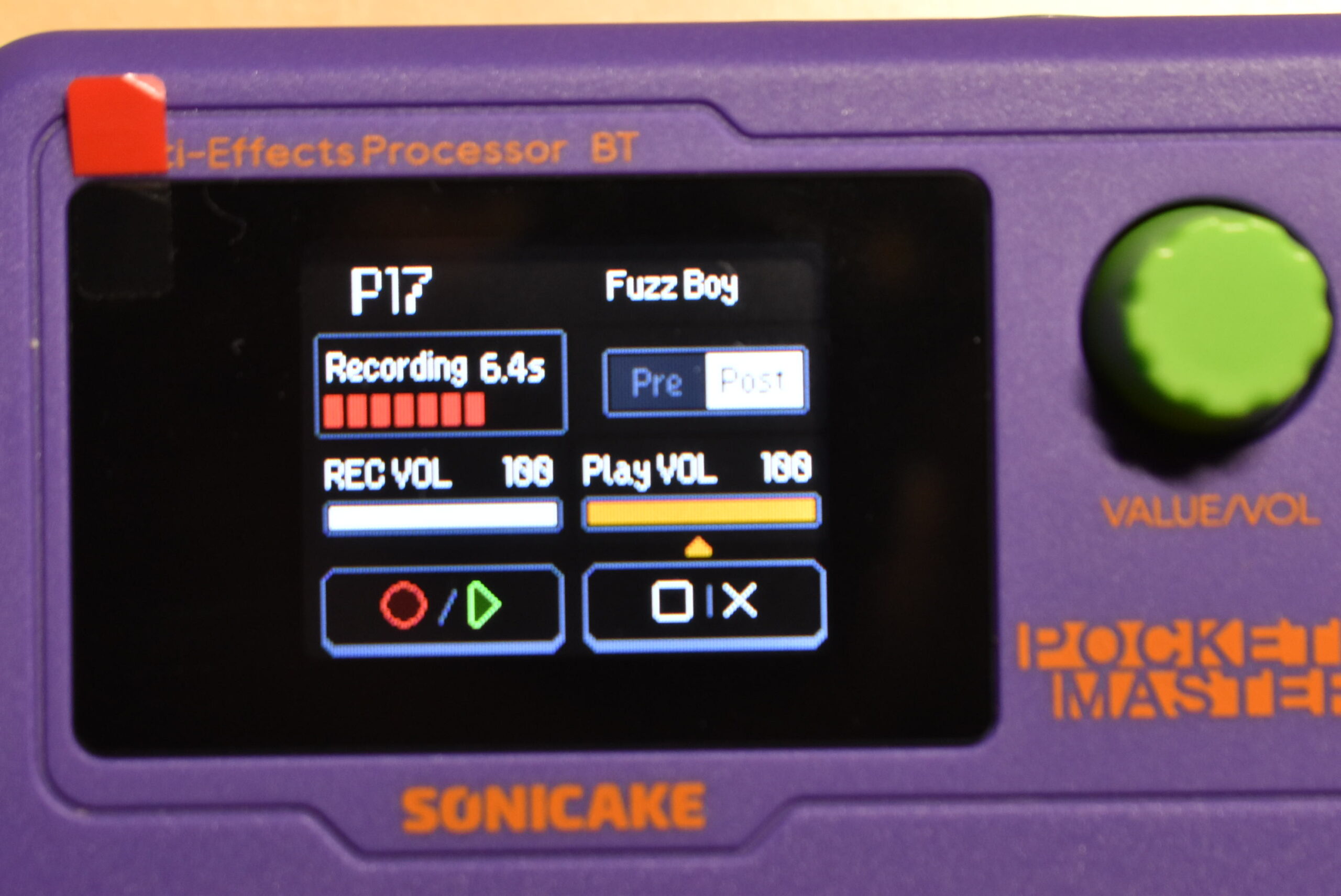

ルーパー機能も装備している

まずは、そのBluetooth、実はBluetooth-MIDIにも対応しており、MIDIのスイッチャーを使ってプリセットを選択する…といった使い方も可能になっています。コンパクトな機材なため、足で踏むのはちょっとためらってしまいますが、MIDIペダルなどで操作するなら安心ですよね。

リアを見るとUSB-Cが2つ並んでいます。片方が充電用で片方がWindowsやMacと接続するためのもの(iPhoneやAndroidとの接続もできる)。こうすることで、実はオーディオインターフェイスとして機能するんです。つまり、POCKET MASTERの出力をそのままDAWでレコーディングしていくこともできるし、逆にDAWからの音をPOCKET MASTERに送って、ヘッドホンからモニタする…といったことも可能になっています。

リアには6.3mm端子での入力とステレオ出力、それにUSB-C端子が2つ用意されている

Macの場合は、そのままCore Audioデバイスとして認識されますが、Windows用にはASIOドライバも用意されているので、問題なくDAWで活用することができるのです。ただしサンプリングレートは44.1kHz固定で、サンプリングビット数は16bitとなっています。

SONIC CUBE II登場、その堅実な機能とは

そんなPOCKET MASTERで度肝を抜かれた我々の前に現れたのが、今回紹介するSONIC CUBE IIです。価格はPOCKET MASTERとまったく同じ8,800円という価格。

SONICAKEから新たに発売されたオーディオインターフェイス、SONIC CUBE II

実は正直なところ、その値段と機材を最初に見たとき「確かに安いし、デザインは悪くないけど、そこらにいくらでもある、マイクプリ1つ搭載の2in/2outのオーディオインターフェイスだよね」と思ってました。が、そこはPOCKET MASTERを出すSONICAKEだけあって、普通のオーディオインターフェイスではありませんでした。

入力は1chがマイク、2chがライン/ギターとなっている

まずは外から見て分かる部分から見ていきましょう。まずフロント一番左のMIC 1はマイク入力用のコンボジャックであり、もちろん+48Vのファンタム電源を入れてコンデンサマイクで使うこともできるし、ダイナミックマイクでの使用も可能です。またそのゲインはGAIN 1というノブで調整可能であり、レベルの大きさに応じてその右のLEDの色が変わるレベルメーターとなっています。

マイク入力はGAIN 1ノブで、ライン/ギター入力はGAIN 2ノブで調整。その右のLEDがレベルメーターになっている

LINE/INST 2は標準ジャックでTRS(バランス)対応の入力。ライン入力でも、ギターでも直で接続可能となっています。そちらのゲイン調整はGAIN 2のほうで行います。そして右側にあるOUTPUTという大きなノブが出力ボリューム調整用。これは隣のヘッドホン出力とリアのメイン出力のそれぞれに連動しています。また上部には3つのLED内蔵ボタンがありますが、これらについては後程詳しく紹介することにします。

一番右には6.3mmのステレオヘッドホン出力。OUTPUTノブで調整可能

続いてリアを見てみましょう。右側にある2つがメイン出力で、ともにバランス対応のTRS出力となっています。また、AUTO OUTPUTというスイッチがありますが、これオンにすると、通常はメイン出力から音が出ますが、フロントのヘッドホン端子が接続されると、メイン出力がミュートされる仕組みになっています。

SONIC CUBE IIのリアパネル。左にUSB-C端子が2つあるのがポイント

そして一番左にUSBと書かれたUSB-C端子が、さらに中央にもOTGと書かれたUSB-C端子があります。通常はUSBにWindowsやMacを接続するのですが、それに加え、iPhone/iPadやAndroidをOTGに接続することも可能になっており、こうすることで両方同時に使え、相互間でデジタルオーディオデータのやり取りも可能になるという仕掛けになっています。最近この手の仕組みを持ったオーディオインターフェイスがいくつか出てきているので、珍しくはなくなりましたが、低額なものにはなかったと思います。

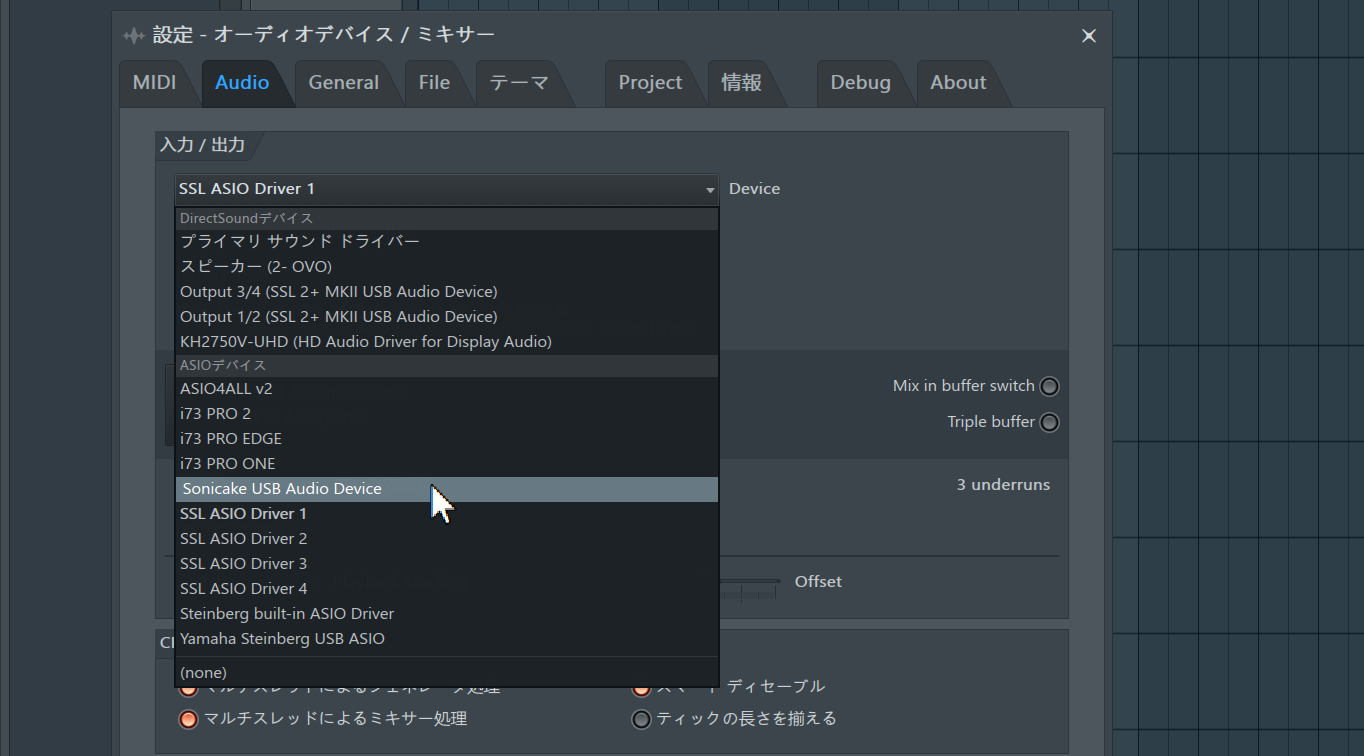

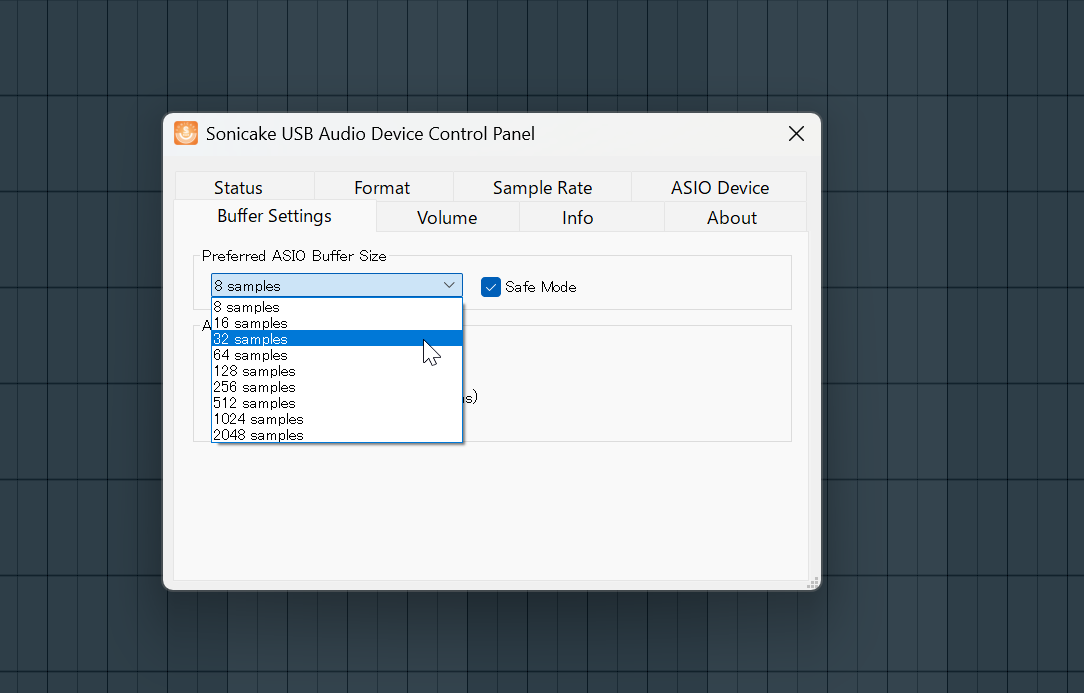

ASIOドライバはPOCKET MASTERとSONIC CUBE II兼用

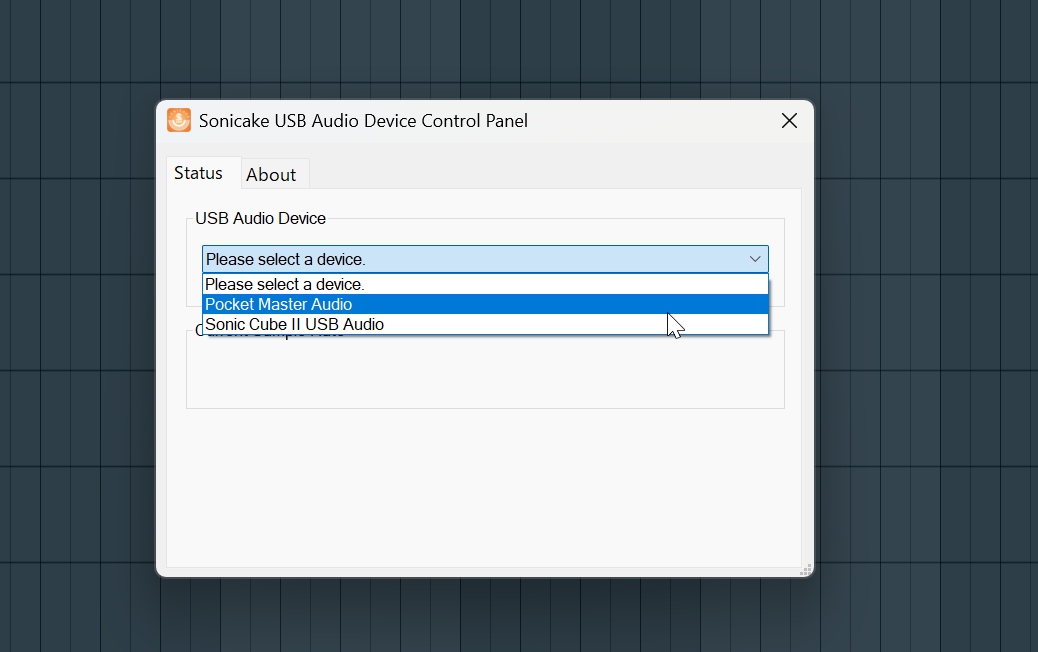

と、ここまでならよくあるオーディオインターフェイスといったところで、最初何気なく触ったときは、ごく普通の機材だなという印象でした。音質的にもまったく問題なく快適に使え、8,800円なら便利でいいな、という程度に思ったのですが、最初におや?と思ったのがフロントにあるRVB/Hi-Zというボタンを押したときです。この際、ギターをつないでいたのにまったく音の変化がなく、「もしかして壊れている?」なんて思ったのです。が、SONICAKEのサイトにいくと、ASIOドライバとともに、SonicMixなるソフトが用意されていました(Macの場合はドライバ不要でCore Audioで使えるためASIOドライバは不要で、SonicMixのみインストールするようにします)。

Windowsの場合ASIOドライバが利用可能

まず、ASIOドライバのほうから少し紹介すると、Sonicake USB ASIO-Driverなるもので、POCKET MASTERのものとまったく同じ。なので、先にPOCKET MASTERを使っていたから接続するだけですぐに使えました。ただしASIOドライバなので、両方USB接続してもASIOドライバで使えるのはどちらかのみ(WDMやMMEなら使えます)。これはASIOドライバの設定画面で選択する形になっています。

POCKET MASTERとSONIC CUBE IIの両方を接続した場合、ASIOはどちらかを選択する形になる

これにより、各種DAWですぐに使うことが可能です。バッファサイズは最小で8sampleにまで設定可能ではありますが、さすがに32sampleを下回ってくると音が途切れてまともに使えません。これはPCのスペックによりけりかもしれませんが…。ただし、その右にあるSafeをオンにしてセーフモードにしておけば、8sampleであっても、問題なく使うことが可能。こうすることで、自分のマシンにマッチした形で最小のレイテンシーに持っていくことができそうです。

バッファサイズは8sampleまで縮められるが、実用上は32sampleあたりまで

ちなみにサンプリングレートは44.1kHzか48kHzの2種類で、サンプリングビット数は16bitか24bitとなっています。これはこの後で紹介するDSP機能があるからの制限だと思われます。

SONIC CUBE IIの内側をすべて触れるソフトウェア、SonicMix

さて、もう一方のSonicMixを起動するとビックリでした。SONIC CUBE IIとUSB接続していない状況だと、No Device Connectedというそっけない表示ですが、接続するとミキサーコンソールが登場してきます。

SonicMix起動時、SONIC CUBE IIが未接続だとこのような画面になる

ここには、これでもか、っていうほどの機能が埋め込まれているのです。まずはパッと見で4chのミキサーのように見えますが、正しくはモノラル2ch+ステレオ2chなので、モノラル換算すれば6chのミキサーということになります。2in/2outのオーディオインターフェイスなのに、です。

USB接続すると、このようなミキサーコンソール画面に切り替わる

一番左のMIC1が先ほどのフロント左のマイク入力で、その隣のLINE/INST 2がライン・ギター入力を司るフェーダーとなっています。フロントパネルにあったGAINとは別コントロールなので、GAINで決めた音を、このフェーダーでデジタル的に調整するわけですね。

Mic 1への入力は一番左のフェーダーでレベル調整できる

そのフェーダーの一番上を見てください。MIC 1の上にはCOMP、EQ、HPF、48V、φのそれぞれのボタンが並んでいます。これらについて順に見ていきましょう。

まずCOMPをオンにすると、画面右上のComp 1というところがアクティブになり、マイクにコンプレッサが掛かります。SustainとVOLで調整できるようになっています。

COMPボタンをオンにするのと、右上のコンプレッサがアクティブになり、機能しだす

が、Comp 1をクリックすると、メニューが現れ、Comp 2への切り替えができるようになっています。こちらを選ぶと、別のコンプレッサが立ち上がり、パラメータもSustain、VOLに加え、Attack、Clipの調整も可能になるのです。

Comp 2に切り替えるとAttackやClipというパラメータのある別のコンプになる

さらに、EQをクリックすると画面右上にはパラメトリックEQがアクティブになり、3バンドでのEQ調整が可能になります。実際音をモニタリングしていると、バッチリ効いてきますね。

EQボタンをオンにすると画面右上には3バンドのパラメトリックEQが立ち上がる

次にHPFをクリックすると、今度は低域をカットするためのハイパスフィルターが登場してきます。75Hzと100Hzの選択ができるようになっているので、低域をカットする場合には大きく役立ちます。すでに画面ではオンになってますが、48Vはコンデンサマイクを使うためのファンタム電源、φは逆相にするためのボタンですね。

さらにHPFをオンにすると、ローカットができるハイパスフィルターが立ち上がり、75Hzか100Hzのいずれかを設定できる

その下のSENDはいったん飛ばして、隣のLINE/INST 2チャンネルを見てみましょう。

こちらにあるボタンはマイクのほうとは異なりINST、EQ、HPF、φのそれぞれです。INSTをクリックすると画面右側にはアンプシミュレータが立ち上がってきます。デフォルトではクリーンアンプが設定されている、というわけです。

LINE/INST 2のチャンネルにおいてINSTボタンをオンにすると、アンプシミュレータが機能しだす。デフォルトはクリーンアンプ

先ほどの「壊れているかも?」と思ったのがここで解決。実はフロントパネルのボタンにおいてINSTというのは表示だけで、実際のボタンはミキサー側にあったんですね。しかも、アンプシミュレーターが動き出すので、思い切りギターサウンドになってきます。

さらに、CLEANのところをクリックすると、OVERDRIVEという選択肢が出てくるので、こちらを選ぶと、アンプシミュレーターがオーバードライブのかかったものへと変わり、思い切り歪んだギターアンプに変身。パラメータを動かすことで、かなり音作りも可能になっています。

アンプシミュレータをOVERDRIVEに設定すると思い切り歪んだパワフルなサウンドになる

続いてEQボタンを押すと、こちらは先ほどのMIC 1チャンネルとは異なり、5バンドのグライコが登場。

LINE/INST 2のEQは6バンドのグライコとなっている

こちらもEQ2というものに切り替えることで、同じ5バンドながら周波数帯域の異なるものに変わるようになっています。HPFは先ほどと同じく75Hz、100Hzの切り替えですね。

リバーブ機能も内蔵。エフェクトのオン/オフは本体ボタンで

このSonicMixの機能はまだまだ続きがあります。まずはさっきのCOMPやEQなどのボタンの下にあるSEND。MIC 1チャンネル、LINE/INST 2チャンネルともに、デフォルトでは100となってますが、そのセンド先にあるのは画面右側にあるREVERB。そうリバーブも標準で搭載されており、デフォルトではRoomとルームリバーブが設定されています。

リバーブをオンにすると、まずはルームリバーブが機能する

ここをクリックしてHallを選択することでホールリバーブに変更することも可能です。が、実は、当然ながらデフォルトの設定ではリバーブは掛かっていません。どうするかというと、前述のRVB/Hi-Zボタンを押すと、リバーブがオンになって、リバーブが動作しだすんです。

リバーブをホールリバーブに変更可能

同様に、さっきのCOMPやEQ、アンプシミュレーターなどもデフォルトではオフとなっていて、GAIN 1の上にあるEFX/48Vのボタンを押して赤く点灯させると機能するようになっているのです。

本体中央のRVB/Hi-Zボタンを押して赤く点灯させるとリバーブが機能しはじめる

さらに、デフォルトの状態では入力した信号はDAW側には届くけど、DAWを設定してモニタリングをオンにしないと、エフェクトの掛かった音は聴こえてきません。

MONITORをオンにすると、DAWでモニター返ししなくてもモニターできるようになる

が、Sonic Mixの下にあるMONITORボタンをオンにすると、DAWを介さずともダイレクトモニタリングが可能となり、この際、エフェクトが掛かった状態でヘッドホンやメイン出力から音が聴こえてくるのdす。ちなみに、デフォルトではMIC 1からの音はLチャンネルに、LINE/INST 2の音はRチャンネルから出てきますが、フェーダー上のL/RのPANを振ることで左右の調整は可能ですし、画面右下のMONOをオンにすれば、一発でセンター定位させることが可能になっています。

ループバックにも対応で、ルーティングは自由自在

ところで気になるのは、これらのエフェクトが掛かった音はモニターだけのためのものなのか、そのまま掛け録りができるのか、ということではないでしょうか?レコーディングの際などは、リバーブが掛かった状態でモニタリングできるといいですが、「音作りは後でしたいから、録りは何も掛かってないドライ音で」というケースもあるだろうし、「ギターアンプシミュレータを使って作った音がすごくいいから、そのまま録音しちゃいたい」なんてケースもあると思います。

こうしたニーズに対し、SONIC CUBE IIでは、どちらも対応できるようになっているんですよね。そう、こちらは画面右のメインメーターの下にあるDSP MONをオン(こちらがデフォルト)にすればエフェクトはモニターのみ、DSP RECをオンにすれば掛け録りが可能になるのです。とにかく徹底的にユーザーニーズに応えてくれますね。

デフォルトのDSP MONからDSP RECに切り替えると、エフェクトが掛かった音をDAWで掛け録りできるようになる

さらに前述の通り、WindowsやMacと接続しつつ、OTG端子側にiPhone/iPadやAndroidを接続すると、スマホ側で鳴らした音が、SonicMixのOTG PLAYBACKチャンネルにステレオで立ち上がってきます。

もう1つのUSB-C端子であるOTGにスマホを接続すると、スマホンからの音がSonicMixに立ち上がり聴こえるようになる

またDAWで音を再生した場合も、コンピュータのアプリで再生した音もUSB PLAYBACKチャンネルにステレオで立ち上がってきます。つまりこのSonicMix上においてはMic 1とLINE/INST 2の2chに加え、ステレオx2chが入り、トータルでモノラルで6chが扱えるのです。もっとも、OTGやUSBに対してはエフェクトは掛けられませんが……。

コンピュータ側で音を再生すると(ゲーム音なども含む)、USB-PLAYBACKに立ち上がってくる

さらにそれぞれの上にあるLOOPBACKをオンにすると、コンピュータ側に対して、またはスマホ側に対してループバックを掛けることが可能になるのです。つまり、コンピュータで再生した音をスマホへ音質劣化なしに送ったり、逆にスマホの音を音質劣化なく、コンピュータ側で録音することが可能になるのです。

LOOPBACKをオンにすると、コンピュータ側、スマホ側に音をループバックさせて返すことができる

ただし、それを実現するには本体右上にあるON AIRボタンを押すか、SonicMixのON AIRボタンをオンにする必要があり、ここで送る、送らないを簡単に操作できるようになっているのです。配信するような場合には、便利にループバックを使える、というわけですね。

SONIC CUBE IIは直販サイトのHOT MUSICで先行販売

8,800円のシンプルな2in/2outオーディオインターフェイスかなと思ったら、とんでもない化け物インターフェイスで、面食らった感じではありました。この記事を読んだだけでは、どうなっているのか、すぐには理解しづらいかもしれません。実際触ってみたいと全体像をつかむのは難しいですし、初心者の方だと、すべてを使いこなすのは簡単ではないかもしれません。

でも、SonicMixをまったく触らなくても、普通に2in/2outのオーディオインターフェイスとして使うことができるし、慣れてきたらSonicMixを利用して深入りしていく、というのもありだと思います。

POCKET MASTERもSONIC CUBE IIも8,800円で、膨大な機能を持ち、性能的にも抜群です。既存のメーカーにとってはかなりな脅威となってくるのではないでしょうか?

なお、すでに発売されていたPOCKET MASTERは各楽器店などでの販売されていますが、SONIC CUBE IIのほうはSONICAKE製品の直販サイトであるHOT MUSICでの先行販売となっており、楽器店やAmazon、大手量販店などでの発売はもう少し先となりそうです。8,000円以上は送料無料とのことなので、いち早く入手したい方は直販サイトから購入してみてはいかがでしょうか?

【関連情報】

POCKET MASTER製品情報

SONIC CUBE II製品情報

【価格チェック&購入】

◎HOT MUSIC ⇒ POCKET MASTER , SONIC CUBE II

◎Rock oN ⇒ POCKET MASTER , SONIC CUBE II

◎宮地楽器 ⇒ POCKET MASTER , SONIC CUBE II

◎オタイレコード ⇒ POCKET MASTER , SONIC CUBE II

◎Amazon ⇒ POCKET MASTER , SONIC CUBE II

◎サウンドハウス ⇒ POCKET MASTER , SONIC CUBE II

コメント