すでにご存じの方も多いと思いますが、松任谷由実さんが11月18日、40枚目のアルバムとなる「Wormhole / Yumi AraI」をリリースします。なぜ、ここに来て「Yumi AraI」=荒井由実の名義なの?と不思議に思われる方もいると思いますが、ユーミンさんの過去・現在・未来をつなぐ異なる時空や多次元をつなぐトンネル=Wormhole(ワームホール)があるからなんですね。そして「Arai」じゃなくて「AraI」。そうAIに挟まれている名前でもあるんです。

実は、このアルバムにはソフトであるSynthesizer Vが利用されており、これによってユーミンさんのさまざまな時代の歌声が時空を超えて再現されているのが大きなポイント。そのエピソードが語られた「松任谷由実『Wormhole / Yumi AraI』PREMIUM試聴会&トークライブ」が10月17日、109シネマズプレミアム新宿で行われたので参加してきました。ここでは松任谷由実さん、松任谷正隆さん、エンジニアのGOH HOTODAさん、そしてSynthesizer Vの開発者であるカンル・フアさんが出演。司会はWormholeのディレクターであり、Strategy Managerの団野健さんが務める形で、約1時間にわたり、さまざまな話が繰り広げられました。ここでは、そのSynthesizer VやAIにまつわる部分を中心にトークライブを再現してみたいと思います。

- AIと共生するための「肉体」――リハーサルで掴んだ手応え

- 「Wormhole」と「AraI」――ダジャレのようで深いタイトルの誕生秘話

- 作曲家としての「初期衝動」が戻ってきた

- AIと混ざるためのボイストレーニング――「内声の震え」を消す

- 偶然の積み重ねが開いた「Wormhole」

- 重力波、異次元、そして音楽――お茶の時間の哲学的な会話

- Synthesizer VのボーカルMIDI変換機能で”魂のデータ”を転送する

- AIが“もう一人のユーミン”を生んだ――開発者カンル・フアが語る制作の裏側

- ボーカルを「楽器」として編曲する――新しいアレンジの可能性

- AIとアーティストの双方向フィードバック――これからの進化

- アナログからDolby Atmosまで――新しい音楽の聴き方の幕開け

- 「私の最高傑作です」――キャリアの集大成としてのアルバム

AIと共生するための「肉体」――リハーサルで掴んだ手応え

--こうした形式の視聴会は久しぶりじゃないですか?

ユーミン:まったくやってないということはなかったかもしれないんですけれど、覚えてないんですよ(笑)。

--調べたら16年ぶりなんです。前回は『THE DANCING SUN』の時みたいです。今回こういう形で視聴会をやることになった経緯なんですけども、久々に手応えのある作品ができたということで、AIを取り入れた新たな挑戦もあるので、ご本人からそういう話もしていただきたいという僕らの提案なんです。早速なんですけど、アルバム完成して今の率直な気持ちはどうでしょう?

ユーミン:目下、リハーサルの真っ最中で、このアルバムを肉体に落とし込むのに、先日までどうしたらいいんだろう状態だったんですけど、先週ぐらい、数日前にコツが、すとんと体に入りまして。AIと共生できたという手応えが、この視聴会に間に合いました。

--今おっしゃってるのは、AIで作ったボーカルラインみたいなものをもう一回体に戻す作業みたいな?

ユーミン:そうです。後で出ると思いますけれど、特に松任谷正隆がすごい時間をかけてタペストリーを作るように、コラージュするようにボーカルトラックを編集していました

「Wormhole」と「AraI」――ダジャレのようで深いタイトルの誕生秘話

--AIの仕様から転じて「Wormhole」というタイトル。このWormholeというのは異次元をつなぐトンネルみたいなものですけども、考えたのは松任谷正隆さんですよね?

ユーミン:そうですね。

--最初聞いたときどういう印象を持たれましたか?

ユーミン:ちょっと難しいんじゃないかと思ったんです。でも共通している温度感は、こういう世の中ですし、ただ能天気にアルバムを作るのではなく、テーマを設定してちゃんとみんなに届くようなものということで、温度感としてはWormholeはあっていたんですが、さらに何かないかなと迷っているうちに、Wormhole、Yumi AraIというSynthesizer Vにもつながるワードをまた松任谷正隆が見つけてきて。「おい、お前の旧姓知ってるか」って。そりゃ知ってるんですけど「AraIはAとIに囲まれてるんだぞ」と。

--ダジャレのようなでも……

ユーミン:思し召しのように名前を変えたので、それで腑に落ちました(笑)。

--時空みたいなものをテーマにするのって、今に始まったことじゃなくて、例えば『REINCARNATION』とか『昨晩お会いしましょう』『VOYAGER』。色々そういう時空をテーマにしたアルバムって出されてるじゃないですか。そういった興味はいつ頃から持たれていたんですか?

ユーミン:もう子供のころから普通に持ってましたね。アルバムを作るに従って、言語化したりビジュアル化したりしながらやってきて、『REINCARNATION』が典型だと思います。その時も誰も知らない言葉って難しいんじゃないかと思ったけれど、出したら通ってしまったので、今回も通るんじゃないかなと思っています。「Wormhole」って言葉を流行らせたいみたいな(笑)。

--気軽に使っていただきたいと。

ユーミン:そうですね。

作曲家としての「初期衝動」が戻ってきた

--今回、AIを使うにあたって、過去のボーカルトラックをラーニングさせて再生成というか、第三の由実さんの声を作ったということなんですけど、被験者になったとも言えますよね?

ユーミン:はい、そうですね。もうここまでやってきたんだから、次の扉を開けるためにはそこまでやっていいんじゃないかと覚悟みたいなものも持ちました。

--曲作りに関して、特に作詞作曲に関してなんですけど、由実さんがデビューされた時は自分で歌う前提ではなかったという有名な話ですけども、作曲家志望があったと。そこに初期衝動回帰というかされたという話も聞いたんですけど。

ユーミン:今回はもう誰が歌うということを取っ払って、特に作曲家として自由にまず作りました。そういう初期衝動が戻ってきたのをすごく感じて。ここまでやってきて初期衝動が起こるっていうのは、自分でもすごいことだなって思ってます。

--具体的にその曲作りに関して、どういうところが一番大きく変化があったでしょうか?

ユーミン:音域(レンジ)から自由になったこと。あとパッセージっていうか、メロディーの流れも自由になったと思います。特に「烏揚羽」っていう曲は作りながら入り込んじゃって、「これ初めだぞ」と思って興奮しました。そしたら興奮してたら、またプロデューサーから「これじゃ出口のない曲だから、サビを作った方がいい」と言われて、そこを足したりもしたんですけれど。

AIと混ざるためのボイストレーニング――「内声の震え」を消す

--実際にレコーディングではSynthesizer Vを使っていろいろな音を作ったり、由実さんが歌ったものをまたデータ化してそれを新しい形で鳴らしたりとか、いろんな複雑なことをやっているんですけども。自分のフィジカル、知性も含めたフィジカルみたいなものを逆に刺激されて鍛える必要があったというボイトレも含めて。

ユーミン:そうですね。まずはボイトレで「内声の震え」というのを消すようにして。考えてみたら、『流線形’80』の時にビブラートを直したんですけれど、それとまったく同じではないですが、Synthesizer Vと混ざるように矯正するために地味なトレーニングを続けました。

--今回AIを使ったのは歌の部分で、ただこれは効率的に途中までの作詞をSynthesizer Vに歌わせて、それをリファレンスして「ここをもっとこうした方がいい」「ここの部分は間隔を空けた方がいい」とか、それにはすごく役立ったと。

ユーミン:はい。

--作詞作曲には今回全く結果的に使わなかったですけど、今回ChatGPTで作詞トライしましたよね?

ユーミン:はい。「岩礁のきらめき」という曲はサビからスタートするんですが、そこの部分は決めておいてバースに戻るところ、文字数を読ませてChatGPTに「あなたは松任谷由実です」とコマンドを与えて作ったら、一応それっぽいものは出てきたんです。確かに、人が聴いたらそうと思うかもしれないレベルなんですが、自分ではまったく興味のない内容になってしまって。というのは一度手を染めていることなので、なんか新鮮味が感じられないんですよ。

自分にとっての衝撃、小さな衝撃でも「あっ」と思うことが次のフレーズを持ってくるので、そういう置きに行くようなことっていうのはやっても意味がないなと思いました。だから、人だとしたら人の心も動かせないということをすごくその時点で感じたので、これは人の心を動かすのは人でしかできないという確信を得ました。

--その、いわゆる0から1への部分ってのは人間が担うという?

ユーミン:そうですね。結果的にそのChatGPTの作詞を却下しました。その後にちょっと遊びで宮沢賢治風にとか夏目漱石風に……と試してみたのは面白かったですね。宮沢賢治の方は「あれ、これいいかも、使えるかも」っていうことが出てきて。それは多分私がすごく宮沢賢治が好きだから、その手触りが出てきたもので。でもね、結果使えませんでした。

これも私の見解なんだけれど、日本語って特に行間とか、それが特に音律と一緒になった時にその隙間にたくさん情報があるんですね。それをAIはまだ学習できないと思います。

--逆にだから、そのAIと生身の人間の境界線が実感できた?

ユーミン:実感できました。より、AIと共生できるという。自分がなくなってしまったら飲み込まれてしまうので。自分がしっかり強くあることがAIと共生できることだと思います。

偶然の積み重ねが開いた「Wormhole」

ここで松任谷正隆さんが登壇。2人揃っての視聴会は東芝EMI時代以来だとのことです。

松任谷:多分僕、説明しといた方がいいと思うんだけど、大体このWormholeに至る一番最初にきっかけを作ったのが団野さんなんですよ。団野さんが倉庫からマルチトラックテープで未使用の、聞いたこともないような由実さんがデモテープを歌ってる。しかもタイトルだけなんか「Call me back」っていうタイトルがついて、それをまず見つけてきて「これ何ですか」みたいなのが最初ありましたね。

その同時期ぐらいに東大の高道慎之介先生が音声をラーニングするっていうので、荒井由実を再現できるよっていう。それをまた別のルートから僕は聞いてきて、そいつをジョイントさせたのが「Call me back」だったんでしょ。あの時は団野さんもよく知ってるけど、その荒井由実の声になるって言って「なってないじゃん」みたいな(笑)。「これで荒井由実なの?」みたいな感じだったんですよね。

ユーミン:なのに、それで紅白出ちゃってね(笑)。

松任谷:でも、それでも頑張りましたよね、僕らね。東大の先生も頑張って。でも、あれがあの時本当に最先端だったと思うんですよ。興奮してましたもんね。だけど、それから3年で今回。Synthesizer Vを連れてきたのが団野さんですよ。

--そうですね、開発者のカンル・フアさんを紹介したのは私でした。

松任谷:もうあれ聴いて、本当にこの3年っていうのがこういうことなの?っていうくらいびっくりしたじゃないですか。「これだったら本当に荒井由実だよ」ってなったじゃないですか。もうカーブがすごかったじゃないですか、進歩のカーブが。東大の今井先生に言わせると、もう今は本当にロケット並みなんだって、進化は。

だから、たとえば彼が論文っていうか、授業の一つのプログラムを作って授業に持って行って、授業が終わるころには、っていうか、その何時間かですよ。終わるころにはもう「それ出てます」って言われるんだって。

--全部偶然っていうか、僕がマルチテープ見つけたのもSynthesizer Vの人と知り合ったのも偶然で、それがWormholeに繋がっていった経緯というか過程がありますよね。

松任谷:もう覚えてないですよ、本当に。だってもう偶然の積み重ねでしょ、すべて。

重力波、異次元、そして音楽――お茶の時間の哲学的な会話

松任谷:多分言いたいのはあれでしょ。重力波。KAGRA(カグラ)。あれもなんで興味持ったかは僕も自分でも分かんないけど、重力波。ブラックホールが壊れたときに本当に些細な重力波が出るらしいんだけど、それを測るために3キロのパイプを掘っちゃうんですよ、L字型の。

--見に行かれたんですよね?

松任谷:そう。だから本当にわずかなものを測るためにそれだけのことをやるっていう、人類すごいなと思って。

ユーミン:私もね、16年ぐらい前の本なんだけど、リサ・ランドール『ワープする宇宙』。異次元が存在するという宇宙飛行士の若田さんとリサ・ランドール博士が対談している。すごく噛み砕いて異次元を説明してくれてる本なんだけど、そこに「重力だけが次元を超えられる」って書いてあります。それをここで説明すると何かあれなんですけど、重力ってすごいもんだなって日常生活を送ってみても意識するんですよ。

--そういった話は家でお茶の時間でされる?

松任谷:しますね。それ大体このぐらいのテーマになると朝の2回目のお茶の時間の話ですね。

ユーミン:今日は「100年先のカルチャーを見てみたいね」っていう話題になってます。

--そういう会話の積み重ねがそのWormholeっていうコンセプトをあぶり出したみたいなとこありますか?

松任谷:そうですね。だけどさっき話してたように、昔から宇宙みたいなものは興味持っているでしょ。僕も思ってるわけだけど、そういう部分と今のいろんな多面的な世界観と見たものと、それこそテクノロジー、持ってきたテクノロジーみたいなものが全部フォーカスされた感じがしたんですね。

ユーミン:簡単に思い出とか面影とか、確実にあるのに掴めないっていうものが歌のテーマになるじゃないですか。それ自体がWormholeのような感じがする。

松任谷:追加で言うと、今井先生曰く、自分の意識、自我、これコピーできるようになるって。これすごくないですか。自分がコピーできる、そんなの昔考えたおとぎ話じゃないですか。でも、それは確実にできる。でも自分はコピーできても、だから考える自分も記憶ももちろんコピーできても、自分自身っていうのが、私の自分、「私」っていうものを多分コピーできないんですよ。じゃあ自我ってなんだよって話になっちゃったけど、そこら辺が100年後のテーマだねっていうのが今日のお茶の時間の話のテーマ(笑)。

ユーミン:すごいって何回かプロモーションで言ってるんですけど、AIの対極にあるのが「今ここにいる自分」っていうことだと思うんですよ。AIは同時にどこでも存在できるんだけれど、たった今ここにいるあなたのことはわからない。とにかく自分。

松任谷:それが100年後にはリアリティとして語られるんじゃないのかなっていう。こういうものじゃないかとか、今全然リアリティないでしょ。「自分って何?」って。

Synthesizer VのボーカルMIDI変換機能で”魂のデータ”を転送する

ここでミキシングエンジニアのGOH HOTODAさんとSynthesizer V開発者のカンル・フアさんが登壇。

--GOHさんの方から質問したいんですけども、今回のミックス、Dolby Atmosも含めた今回のアルバムミックスで一番苦労された場所というか、集中された場所っていうのはどうでしょうか?

GOH:そうですね、最初の録音から松任谷さんにお誘いいただいて、ベーシックっていうか、ドラム&ベースを録るところからとか、ストリングスを収録するところからスタートしています。松任谷さんとは結構音楽の趣味っていうか、結構共通のところがあったので、「ここをこうしてほしい」とかっていうようなこともなく、結構スムースにいったと思うんです。けれども、やっぱり一番の大きなテーマだったのはSynthesizer Vで合成された由実さんの声だったんですよね。

一番最初に「はい、これデモです」って聴いた時に、もうびっくりするほど本物に近いんですよね。「これがそうなのか」っていう風になるんですけれども、やっぱり2回3回と聴いていくと、やっぱり由実さんの声ではないな、というふうに感じるようにもなるんですよね。

でも音楽の中にミックスを繰り返していくと、だんだんやっぱり人間の本物の声との差が結構できたりして……。そこがなかなか難しいなと思ってたんですよね。そうすると松任谷さんのほうから新しく修正したものが来るんです。普段は例えば「ギターを足しました」とか「シンセサイザーを足しました」とかというような変化なんですけれども、このSynthesizer Vによる歌声をちょっと編集し直して、また送られてくるわけですよ。

それが1回、2回、3回…。最後にミックスが終わって「これでもうおしまいでプリントしましょうね」というタイミングの前の日にまた最後の更新されたのが送られてくるんですよね(笑)。そのくらいプロセスが長いんですけれども、僕が印象的に感じたのは、だんだんSynthesizer Vで作られた由実さんの声に愛着が湧いてくる、ということです。

これは面白いなと思ったんですよ。成長していくというわけじゃないんですけれども、この芽が出て葉っぱが1枚出て、2枚出てっていう。宇宙に持っていった葉っぱみたいに、最初のうちはもう「十分これ植物じゃん」というような感じなんですけれども、どんどん編集されていくと双葉が出て芽が出てギリギリどんどん熟成されていくっていうのを感じるんです。ここに非常に僕、興味がありましたね。

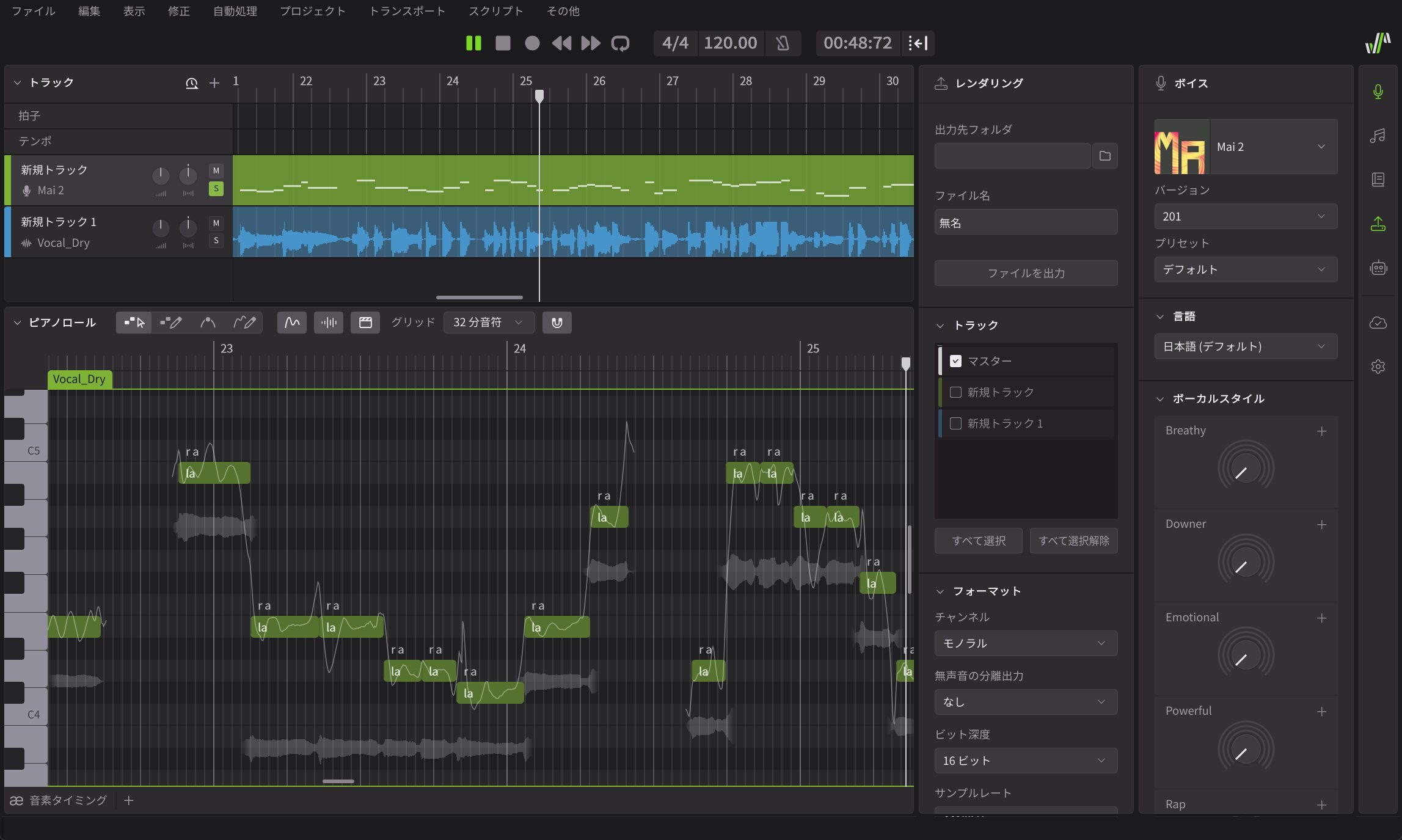

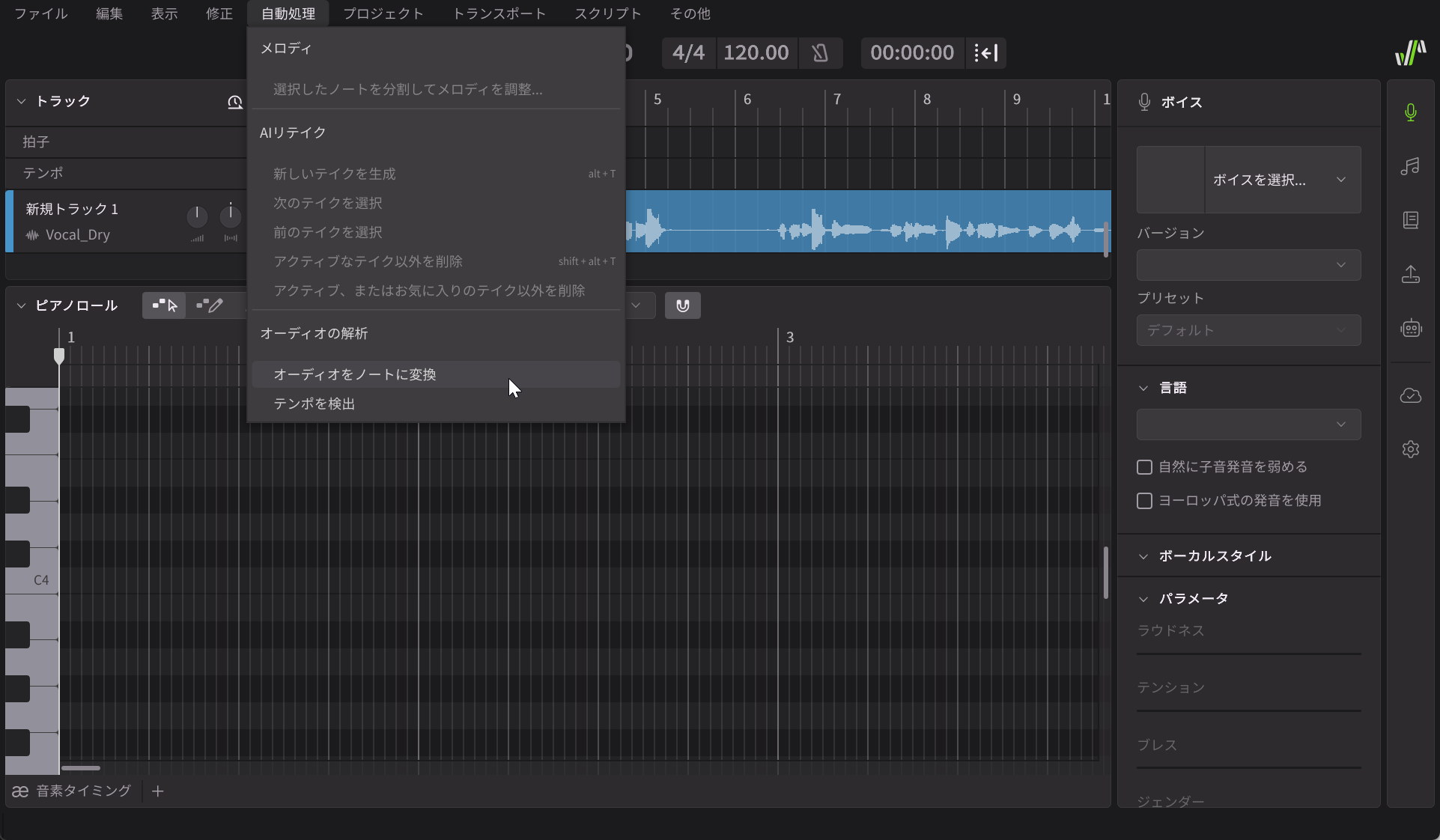

松任谷:それを補足するとね。元は彼女が歌ったものなんです。元は彼女が歌ったものをSynthesizer Vの機能であるボーカルをMIDIに変換して、Synthesizer Vの荒井由実の声にするわけですよね。だからパフォーマンスの元は本物にあるわけ。僕はMIDIの変換の仕方や、MIDIからSynthesizer Vに変換の仕方がそれこそ本当にまだ初心者レベルだから、そこがもっとバージョンアップして、もっとリアルな、その元に近い。それでいて声が若いみたいなのにしたいから、何度もやり直していたんですよね。

GOH:それがどんどん完成されていくからすごいなと思いましたね。短い時間でしたもんね、半年、8ヶ月くらいですよね。ものすごい進化していくっていうのは非常に自分としては印象に残っていました。

松任谷:でもね、その間、僕が使ってたのはSynthesizer VのVer.1じゃないですか。

GOH:その途中でVer.2、つまりSynthesizer V Studio 2 Proが出たんですよね(笑)。

松任谷:それぐらいどんどん進化している…。

AIが“もう一人のユーミン”を生んだ――開発者カンル・フアが語る制作の裏側

--カンル・フアさん、そもそもSynthesizer Vっていうソフトとは一体どういうソフトかっていうのをみなさんに簡単に説明すると、どういうことでしょうか。

カンル:Synthesizer Vは、歌詞とメロディを入力して簡単に人の歌声を作れるソフトウェアです。

--シンプルな説明。でも、その通りですよね。今回はそれを由実さんの声で開発していただいたというか、データベースを作っていただいたということですよね。大変でしたか?

カンル:最初、データをいただいた時に、ほとんどが僕が生まれる前の曲だと分かったんですよ。その後に考えたのは、ここから僕が作り出す新しい声をどうやって使うのかと。要するに、アーティストの由実さんがどういう意図を持って作っていくのか、何のために作っていくのかということを考えたんですね。

--そのバトンを受け取ったのが松任谷正隆さんです。どう使おうと考えたのですか?

松任谷:最初はだから本当にもうただSynthesizer Vに変換したらどうなるんだろうっていう興味のところから。その後、だんだんじゃあ、その次の曲ではこうしていったらどうかなとか、いろんな使い方というか共存のさせ方っていうかを考えるようになりましたよね。

--初期のころにこのアルバムで作った曲はまだ使い方が初歩的で……

松任谷:いや、ものすごい初歩的ですよね(笑)。

--多分、さっきGOHさんがおっしゃってた「最後に来た」っていうのは、だんだん松任谷さんの腕が上がっていって……

GOH:それはもちろんそうでしょうね。それはだんだん面白いというか、Synthesizer Vで作ったもの、Synthesizer Vと本人の声とかということではなくて、これは由実さんの音楽に完全になっている、出来上がったというんですかね。だから、もうそこにはそれがSynthesizer Vとか本人の声とかっていうことではなくて、もう一つの作品として、ちゃんときちんと出来上がってるっていうところが僕はすごく最後に感じましたね。

--カンル・フアさんはこのアルバムを聴かれてどういった感想をお持ちでしたか?

カンル:実際に自分のSynthesizer Vで作った声がリアルに聴こえるだろうか、もしくはロボットみたいに聴こえてしまうのではないだろうかという心配があったんですけども、ただ全部聞いてみて思ったのは、これはそのリアルかどうかっていうことではないと思う。それよりはそれを使っていかにフレキシブルに作られているかということを考えていくと、もうあとは自分が聴いて楽しめるかどうかということだと思うんですよね。

ユーミン:私もリアルかどうかっていうことよりも、この作品として心に届くかなので、そう言っていただいて本当に嬉しいです。

ボーカルを「楽器」として編曲する――新しいアレンジの可能性

松任谷:僕がGOHさんと長く仕事をさせてもらっているのは、GOHさんは「一つの音楽はこうあるべきだ」っていう垣根をあんまり持たない。もちろん「こういう音楽はある」「こういうジャンルはこういう風な作り方をする」っていうのはご存知なんだけれど、そこに垣根を作らないから、こういう新しい、たとえばパンニングにしても何でもそうなんですけど、「こんなのどう?」って提案しても全部受け入れてくれる。これ普通のエンジニアだと無理です。多分頭パンクして「どれに当てはめたらいいの?」みたいになっちゃうと思うんだけど、そこにちゃんと一つの世界を作ってくれるっていうか。だから、このメンバーじゃないとできなかったアルバムだと思います。

GOH:松任谷さんは編曲家じゃないですか。やっぱりね、その編曲力っていうのはすごいと思うんですよ。今までは編曲っていうのは音楽の楽器の編曲だったんですけれども、今回のアレンジに関しては、ボーカルも一つの素材として編曲されているので、そこはものすごい聴きどころだと僕は思いますね。

松任谷:ボーカルの考え方っていうのは本当にいろいろ、これからまだまだあるなって感じがしましたね。カンル・フアさんのSynthesizer Vもこれからもっと進歩していくだろうし、進化するだろうし、そうすると、こっちももっとまた新たな考え方ができるかなみたいな。

AIとアーティストの双方向フィードバック――これからの進化

--これからどういう風にカンル・フアさん、Synthesizer Vって進化してくるんですか?

カンル:そうですね、今後もプロセスを踏んでいくんだと思うんですけれども、ツールをただ作るだけでなくて、それを使ってくださるアーティストのみなさんがどうそれを使うかということによって、自分たちの作ることもどんどんインプルーブ(改善)していくと思うんですよ。

これまでは、もしかするとコマンドに対して、たとえば「中央ドで歌いなさい」と言われたらそれを歌うみたいな、そのコマンドに応えていただけだったのかもしれません。それが今回のこのコラボレーションをきっかけに、今後はそのコマンドを出したことによって、そのフィードバックがアーティストさんにも返っていくし、自分たちにも返ってくるわけですよね。そういった、いろんなランダムな、今までには考えなかったようなランダムなフィードバックが起こることによって表現方法も広がっていくというように思いますので、そういった方向で進むんじゃないかと思います。

松任谷:僕も同感でね。今回やったようなプロセスは他のアーティストもみんなやると思う。面白いもの、コラージュできて、いろんなものがみんなこれだけ発展してすごい勢いでいくから、誰もがもうラーニング、全部自分の声をラーニングさせることができるようになるだろうし、そういうソフトにも発展していくだろうし、誰もがやる、誰もが可能性が広がる。

--どうテクノロジーを使うか、AIを使うかというところがすごく大事だとおっしゃってましたけど、一つのテーマですよね。

ユーミン:私の場合はキャリアが長くて、人の声は50年前と絶対変わってるじゃないですか。だから分かりやすいと思う。

--実際に今回Synthesizer Vのソフトのパラメータを変える、「90年代」というのがありましたね。90年代の要素を強くするというのを特別に作っていただいて……

カンル:ボーカルスタイルの機能ですね。

--だから、たとえば「荒井由実時代」みたいなのも今度はあり得る?

松任谷:シームレスにこうやって調整できる。

アナログからDolby Atmosまで――新しい音楽の聴き方の幕開け

GOH:今回はアナログのレコードをわざわざテープに録音してアナログで作りましたよね。カセットっていうメディアも作って、もちろんCDのメディアも作って、今回はDolby Atmosっていう立体音響なんですけれども、特にここの会場では立体音響をリアルで体感できるっていう。

Dolby Atmosは、一般的にはヘッドホン、イヤホンの中の世界として聴くことが多いのですけれども、ここはもう本当に数多くのスピーカーで立体的に聴くことができる。後ろから音が本当にリアルに出てるとか、側面、重低音もそうですけれども。これが新しいSynthesizer Vを使った今回の作品に非常にふさわしいと思うんですよ。

会場のみなさんも5.1チャンネルのところで聴かれたことがあると思うんですけれども、こうした立体的な音響システムでの試聴会、これは新しい音楽の聴き方の始まりだと思うし、これがWormholeに近いんじゃないかと思うんですよね。アナログがあって、CDがあって、Dolby Atmosがある。カセットからDolby Atmosまでっていうループになるみたいな。

アメリカの言葉であるんですけど、「キャン・オブ・ワーム」って、缶を開けると虫が出てくるっていうパンドラの箱じゃないんですけれども、これが新しい音楽の聴き方というか、楽しみ方になるんじゃないかということの幕開けじゃないんですけれども、非常にそれを今回この会場で楽しんでいただきたいなと。由実さん、松任谷さんと一緒に3人で作った音楽なんですけれども、ぜひ楽しんでいただきたいなと。

松任谷:会場のみなさんはヘッドレストから、少し前に……20センチくらい前に頭を出すと、多分僕らが提供できる最高の環境が得られると思います。後ろのスピーカーからも音が出るので、音が回るような効果も得られます。

GOH:ちょっとね、本当に。だから耳を澄まして、耳をカッポじって聴いてくださいね(笑)。

松任谷:まあでも眠くなったら寝て、全然大丈夫です(笑)。

「私の最高傑作です」――キャリアの集大成としてのアルバム

--最後に、由実さんにこのアルバムを一言で表すとどんなアルバムでしょうか?

ユーミン:キャリアを重ねてきたからこそ、テクノロジーにも出会えて、今までのエッセンスを全て注ぎ込むことができた。私の最高傑作です。

会場からは大きな拍手が起こった。

約1時間にわたるトークライブは、AIと人間の共生、テクノロジーとアートの融合、そして音楽の未来について、具体的かつ哲学的に語られる貴重な時間となりました。

【編集後記】

Synthesizer Vという最新のAI歌声合成技術を使いながら、それを「道具」として使いこなすのではなく、「共生」する相手として向き合った松任谷由実さんの姿勢が印象的でした。

「AIに飲み込まれないためには、自分がしっかりしていないといけない」「人の心を動かすのは人でしかできない」――こうした言葉の背景には、長いキャリアの中で培われた確固たる芸術家としての矜持があります。

同時に、ボーカルMIDI変換機能でユーミンさん本人の歌唱をデータ化し、それをSynthesizer Vで過去の歌声に再生成するという手法は、単なる「模倣」ではなく「時空を超えた転送」だという松任谷正隆さんの言葉も興味深いものでした。これはまさに、タイトルにある「Wormhole」そのものといえそうです。

DTMクリエイターにとって、このアルバムは単なる「AIを使った作品」ではなく、「AIとどう向き合うか」という根本的な問いを投げかけています。誰もが自分の声をラーニングさせられる時代が来るとき、私たちは何を表現し、何を守るべきなのか――その答えのヒントが、この『Wormhole / Yumi AraI』にあるのかもしれません。

【関連情報】

Synthesizer V Studio 2 Pro製品情報

Wormhole / Yumi AraI 特設サイト

コメント