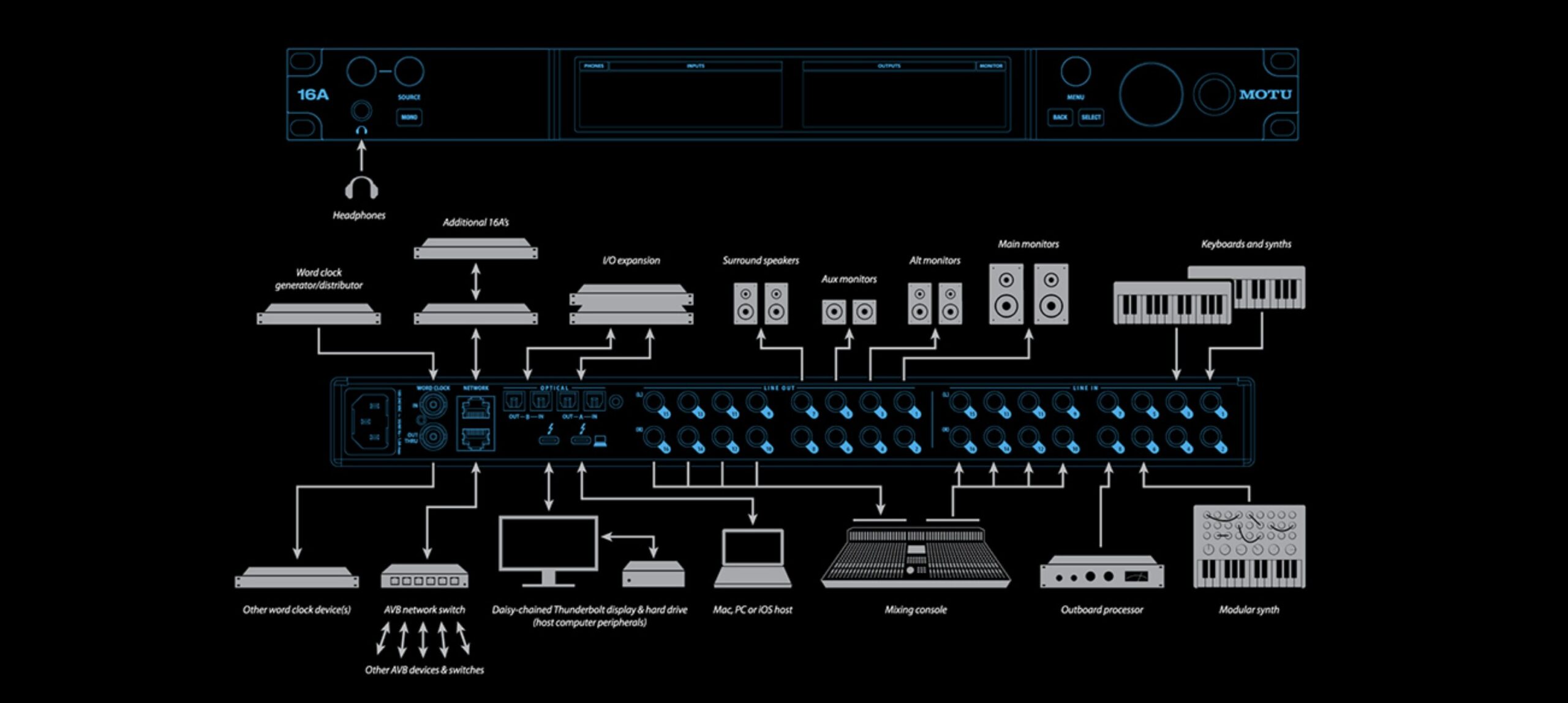

MOTUのインターフェース16Aが約11年ぶりにフルモデルチェンジし、第2世代モデルとしてリリースされました。スタジオ定番機として長年愛されてきた初代の流れを汲みつつ、2025年モデルでは最新のテクノロジーが投入され、現代の音楽制作環境における理想的なオーディオインターフェイスとなりました。高精細なカラーLCDを2基搭載し、全I/Oの状態をリアルタイムで視覚的に把握可能。さらには、MOTUが誇るSabre32 DACによる高音質なアナログ回路、大幅に強化されたDSPミキサー、そして最大256チャンネルのThunderbolt 4 / USB4 I/O。プロレベルの制作・配信・ライブ現場でも対応できる製品となっています。

さらに、CueMix Proによる直感的なルーティングやモニタリング、そしてMilan対応によるAVBネットワークとの親和性など、16A Gen2は単なるインターフェースの枠を超えたまさにスタジオの中枢といえる存在に仕上がっています。価格は、286,000円(税込)。そんなMOTU 16Aについて、2014年に発売された初代16Aとの比較を交えながら、専用ソフトCueMix ProやAVB接続まで、紹介していきましょう。

新筐体、音質、電源、I/O設計…など、ハードウェアが刷新された16A Gen2

外観や接続方式、ソフトウェアから内部処理といったあらゆる部分がアップデートされているので、まずは簡単に新旧モデルを表にまとめてみました。

| 項目 | 16A(2014) | 16A Gen2(2025) |

| 筐体構造 | 樹脂製パネル、軽量設計 | スチール製フルメタル筐体、堅牢構造 |

| ディスプレイ | 324×24液晶ディスプレイ | 3.9インチ フルカラーLCD ×2基搭載 |

| アナログI/O | 16 In / 16 Out(TRSバランス) | 16 In / 16 Out(TRSバランス) 全出力DCカップリング対応 |

| ヘッドフォン出力 | なし | 13.3dBu ESS DAC搭載 専用ボリュームノブ付き |

| ADAT I/O | デュアルバンク(最大16ch) | デュアルバンク(最大16ch) TOSLink切替対応あり |

| クロック I/O | ワードクロック入出力 | ワードクロック入出力 |

| Thunderbolt接続 | Thunderbolt 1(Mini DisplayPort) | Thunderbolt 4 / USB4(USB-C)、40Gbps対応 |

| USB対応 | USB2.0 | USB4(USB2〜3下位互換)、iOS対応クラスコンプライアント |

| 内蔵ミキサー | 48ch入力 / 7ステレオバス | 64ch入力 / 32バス、各チャンネルにEQ/Comp/HPF/Gate搭載 |

| AVBポート | 1ポート、要外部スイッチで多台数接続 | 2ポート、スイッチ機能内蔵、Milan対応 |

| 対応ソフト | MOTU Discovery(ブラウザベース) | CueMix Pro(Mac/Win/iOSアプリ) |

旧モデルの16Aは、その当時としては革新的なThunderbolt対応のAVBインターフェースで、筐体は軽量な樹脂系フロントパネルという仕様でした。一方で2025年モデルの第2世代16Aは、以前「MOTUから第5世代828がデビュー。超高音質な28in/32out USB3インターフェイスを試してみた」という記事でも紹介した第5世代828シリーズと同様にフルメタル構造を採用。剛性と放熱性に優れ、スタジオ常設はもちろん、ライブ現場での使用に最適なモデルとなっています。

また新モデルでは3.9インチの高解像度フルカラーディスプレイを2基搭載することで、メーター表示やインプット、アウトプットの状態をリアルタイムかつ直感的に把握可能。視覚的なわかりやすさが飛躍的に向上し、利便性が高くなりました。

旧モデルの16Aは、ヘッドフォン出力を持たない点が惜しまれていましたが、第2世代では新たに高出力で高音質のヘッドフォン端子が追加されています。ESS DACによる+13.3dBu出力と、1Ω未満の低インピーダンスは、プロの現場でも十分なスペックとなっていますね。

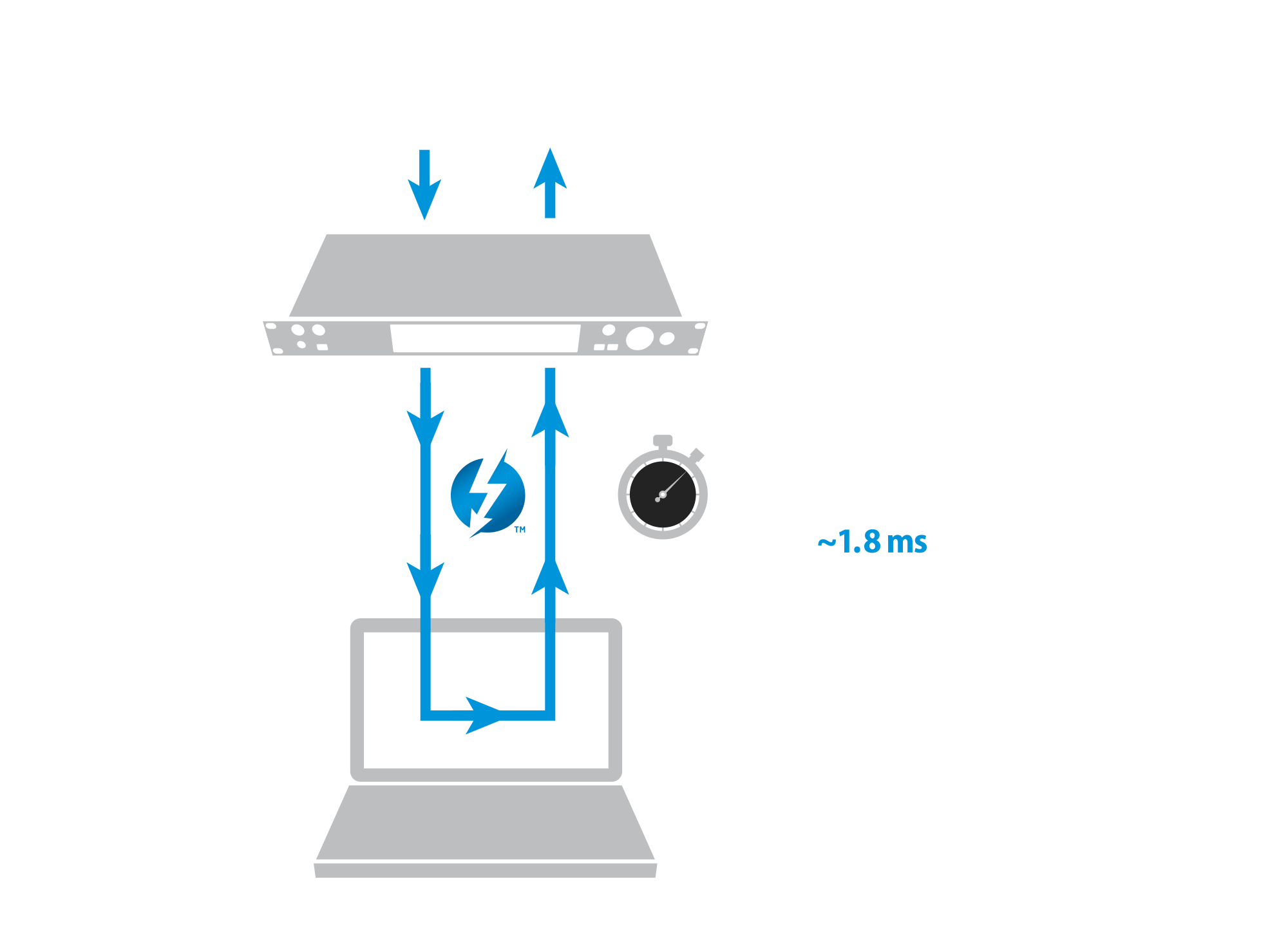

接続性においても、旧モデルの16AがThunderbolt 1とUSB2だったのに対し、第2世代はThunderbolt 4とUSB4に対応する史上初のオーディオインターフェイスとなっています。最大40Gbps帯域での接続ができ、96 kHzのサンプルレートで、256チャンネルを扱うことが可能。これに対応するThunderbolt 4のUSB-Cケーブルも付属しています。

また16A Gen2はThunderbolt 4 / USB4対応の端子を2基搭載していることにより、デイジーチェーン接続も可能。ホストコンピューターに16Aを接続した上で、さらに外付けSSDドライブやThunderbolt対応ディスプレイなどを直列接続することが可能となっています。これにより、オーディオインターフェイス、ストレージ、映像出力といった機器群を、ケーブル一本でまとめて扱うことが可能となっています。

もちろん従来のUSB-A機器にも変換ケーブルで対応させることも可能。また2系統のADAT入出力は44.1/48kHz時に16ch、サンプリングレートが高いデジタルオーディオ信号を送受信するための方式であるS/MUXオプティカルI/Oに対応しているので88.2/96kHz時に8ch、オプションで96 kHzまでのステレオTOSLinkに対応しています。そしてワードクロックBNC入出力も備え、他機器との精密なクロック同期を取ることも可能となっています。

またアナログ回路はESS TechnologyのSabre 32へアップグレードされ、出力125dB入力120dBのダイナミックレンジ、THD+N -114dBという優れた性能を実現。TRSアナログ入出力は+21dBu対応で、16チャンネルすべてがDCカップリング対応。CV信号出力などモジュラーシンセとの連携も視野に入れた設計となっています。

さらに、電源周りも堅実で、100〜240V自動対応のユニバーサル電源を内蔵。押し込むとON/OFFが切り替わるタイプのラッチ式電源スイッチもフロントに搭載されており、誤操作を防ぐ仕様となっています。

CueMix Proによる自由自在なカスタマイズが可能

CueMix Proは64chの入力と32バスを備えた内部DSPミキサーをコントロールする専用アプリ。Mac/Windows/iOSに対応し、内部ミキサーは32bit浮動小数点演算で動作。最大96kHzまでの高品位処理をリアルタイムに実現しています。また最適化されたドライバーにより、32サンプルのホストバッファを使用した96kHzサンプルレート環境、Thunderbolt / USB接続で、1.8msという驚異的な往復レイテンシを実現しています

各入力とバスには、4バンドのパラメトリックEQ、コンプレッサ、ゲート、ハイパスフィルタを搭載し、さらにグローバルリバーブも装備されているので、DAWに頼らないミキシング環境を実現できます。たとえば、ステージ上でのモニター用センドバスや、複数アーティストの独立モニター出力なども本体だけで柔軟に構築できます。

特にバス構成の柔軟性が高く、26系統のAUXバスに加え、Main、Monitor、Reverb、Soloと用途別に設けられたバス群によって、スタジオワークからライブパフォーマンスまで幅広く対応。センド/リターン設定も自由度が高く、外部エフェクトを併用したハイブリッド構成にも向いています。小規模スタジオで、複数のアナログシンセやドラムマシン、ボーカル入力をCueMix Proでまとめ、DAWを使わずにリアルタイムパフォーマンス用のミックスを構築。リバーブとコンプ処理をかけたミックスをUSB経由でライブ配信PCに送り出すといった、スタンドアロンミキサーとしても16Aを活用可能となっています。

シーン保存や呼び出し機能も搭載されており、用途に応じてミキサー設定を瞬時に切り替え可能。物理I/O、DAW、AVBなど、あらゆる信号を取り込めるため、スタンドアロンデジタルミキサーとしても十分なスペック。加えて、バーチャルミキサーのレイアウト変更やチャンネルカラーリングも可能で、視認性と操作性を高める工夫が施されています。

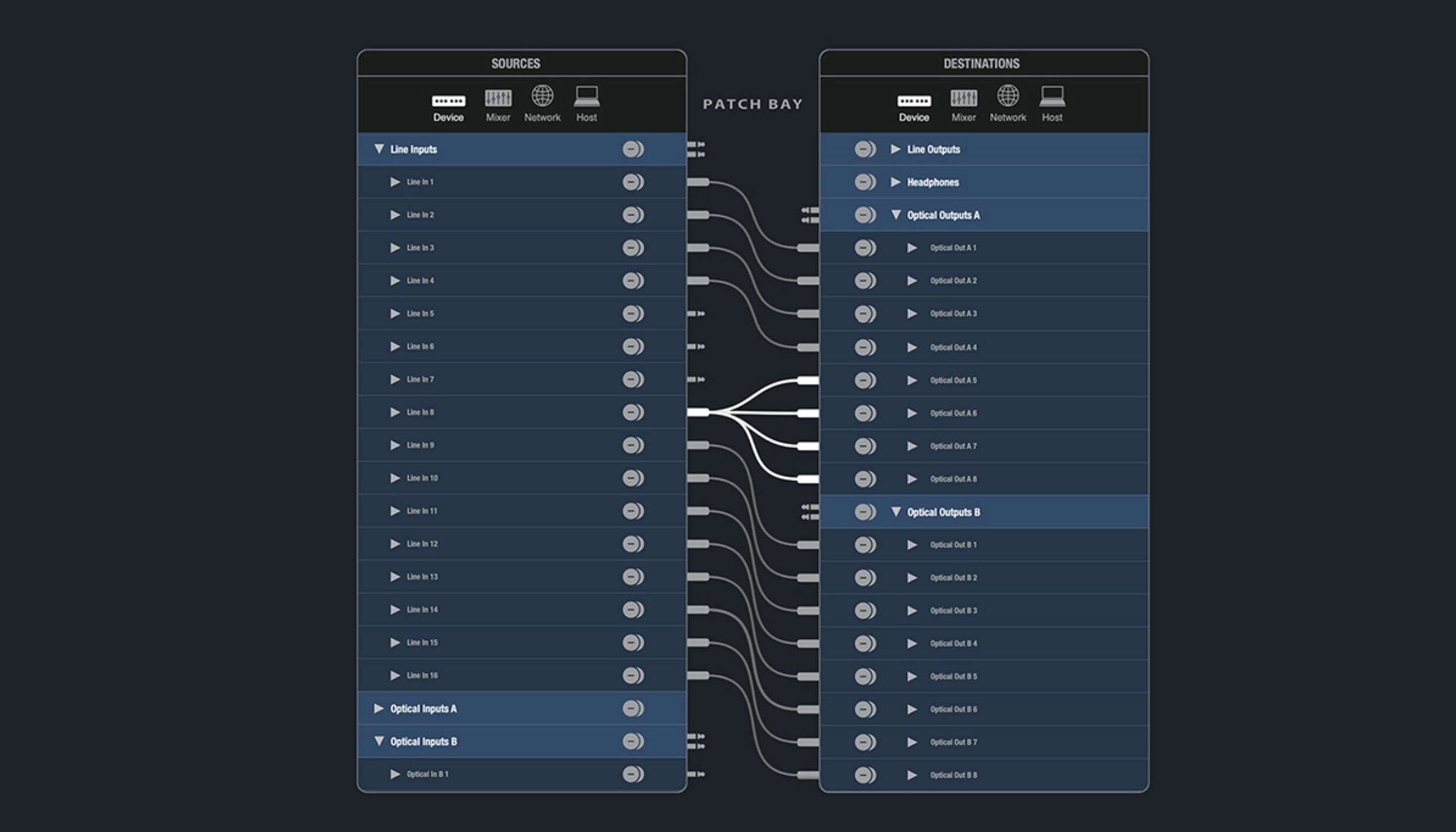

実用に優れた仮想パッチベイ形式を採用したルーティング

ルーティング面について、もう少し詳しく見ていきましょう。ルーティング画面は仮想パッチベイ形式を採用し、物理、仮想を含めたすべての入出力チャンネルを自由にドラッグ&ドロップで接続可能となっています。ソースにはアナログ入力、ADAT入力、DAW再生チャンネル、AVBネットワーク入力などが並び、出力も自由自在で、アナログ出力、録音チャンネル、ミキサー内部、AVBストリームなどが選択できます。

たとえば、DAWからの出力をCueMix Proで一度受け、そこにハードウェアのコンプレッサやEQを経由させた後、ステレオミックスとして別チャンネルで再度DAWにループバック録音する、といった信号の設定も数クリックで実現可能。ほかにも、同じPC内で1系統は録音、もう1系統はOBSなどの配信ソフトへ送るといった構成も、仮想パッチケーブルを引くだけで簡単に構築できます。

さらにAVBとの組み合わせでは、別室のMacで録音を行いながら、メインスタジオのDAWではモニタリングとエフェクト処理を行うといった使い方もできます。ネットワーク上で最大128ch(合計256ch)のI/Oを扱えるため、1台の16Aを中継役として、異なる機材やPCを束ねるオーディオハブとしての運用が可能です。複数の機材へのスプリット送信も自由自在で、「入力をどこに送っているか」「この出力には何がきているのか」といった信号フローを一目で把握できます。DAW再生音をヘッドフォンとモニタースピーカー両方に送りつつ、AVB経由で他デバイスにも送信といった複雑な構成も、数回の操作で構築できるようになっています。

また、すべてのアナログ入出力には1dB単位のトリム調整が用意され、入力には+20dBのゲイン、出力には-99dBの減衰設定が可能。各入力には位相反転スイッチも搭載。ループバック設定もルーティング内で行えるので、複数のPC再生音をまとめて一つの仮想入力にアサインし、配信やレコーディングに利用する構成も柔軟に作成できます。

AVB機器とは?Danteとの違い

MOTU 16A Gen2はAVB/Milanに対応したオーディオインターフェイスなわけですが、ネットワークオーディオといえばAudinate社のDanteの存在が大きいですよね。ネットワークで多チャンネル音声を伝送するという部分は同じですが、ざっくり以下のような違いがあります。

| 項目 | AVB/Milan | Dante |

| プロトコル | IEEE標準 | 独自プロトコル |

| 時間同期 | 専用ハードでナノ秒単位の高精度同期 | PTPベースだがソフトウェア依存(クロックずれが起きやすい場合も) |

| 帯域保証 | AVBネットワーク上で自動帯域制御 | 帯域保証なし。ネットワーク負荷によるドロップのリスクあり |

| ライセンス | オープン規格(Milan準拠で相互運用保証) | 有償ライセンス、機器ごとにDante搭載が必要 |

| 機器追加のしやすさ | 自動認識(プラグ&プレイ) | 一部手動設定やIP管理が必要 |

Danteは既に多くの放送設備や大規模PAシステムで採用されている一方で、AVB/Milanは、より厳密な時間制御やネットワーク安定性を求める現場で採用が進んでいるようです。

そもそもAVB(Audio Video Bridging)は、IEEE(米国電気電子学会)によって策定されたプロオーディオとビデオ向けのネットワーク規格。FocusriteやAudinate、YAMAHA、Sennheiser、Avid Technology、Shure、BIAMP Systems、Meyer Soundといったオーディオ機器メーカーから、BMWやGMなどの自動車メーカーまで幅広い企業が加盟する普及団体「AVnu Aliance」が中心となって策定された規格なのです。複数のデジタルデバイス間で高精度かつ低遅延のオーディオとビデオ信号をリアルタイムに送受信するために開発され、標準的なイーサネットケーブルを用いながら、専用の帯域保証、時間同期、クロック配信といった独自機能を備えており、従来のLANベースのオーディオ転送と比較して格段に安定した伝送を実現しています。

そんなAVBにも弱点はあり、オープンな規格なため各社が自社製品向けに独自拡張したケースが多く、メーカー間の完全な互換性が取りにくかったという背景があります。そんなAVBをちゃんと使えるようにするために、MOTU 16A Gen2にも採用されているAVB/Milan(Media Integrated Local Area Network)が誕生したのです。これはAVB技術にもとづき、プロオーディオ業界向けに開発された相互運用性の高い規格。AVB自体がプロトコルの集合体であるのに対し、Milanはその中から特定のプロトコルセットと動作仕様を定義し、デバイス間の確実な相互接続性を保証しているのです。簡単にいえば、Milan対応デバイス同士なら他社製品でも、確実に通信や同期が取れるというわけですね。

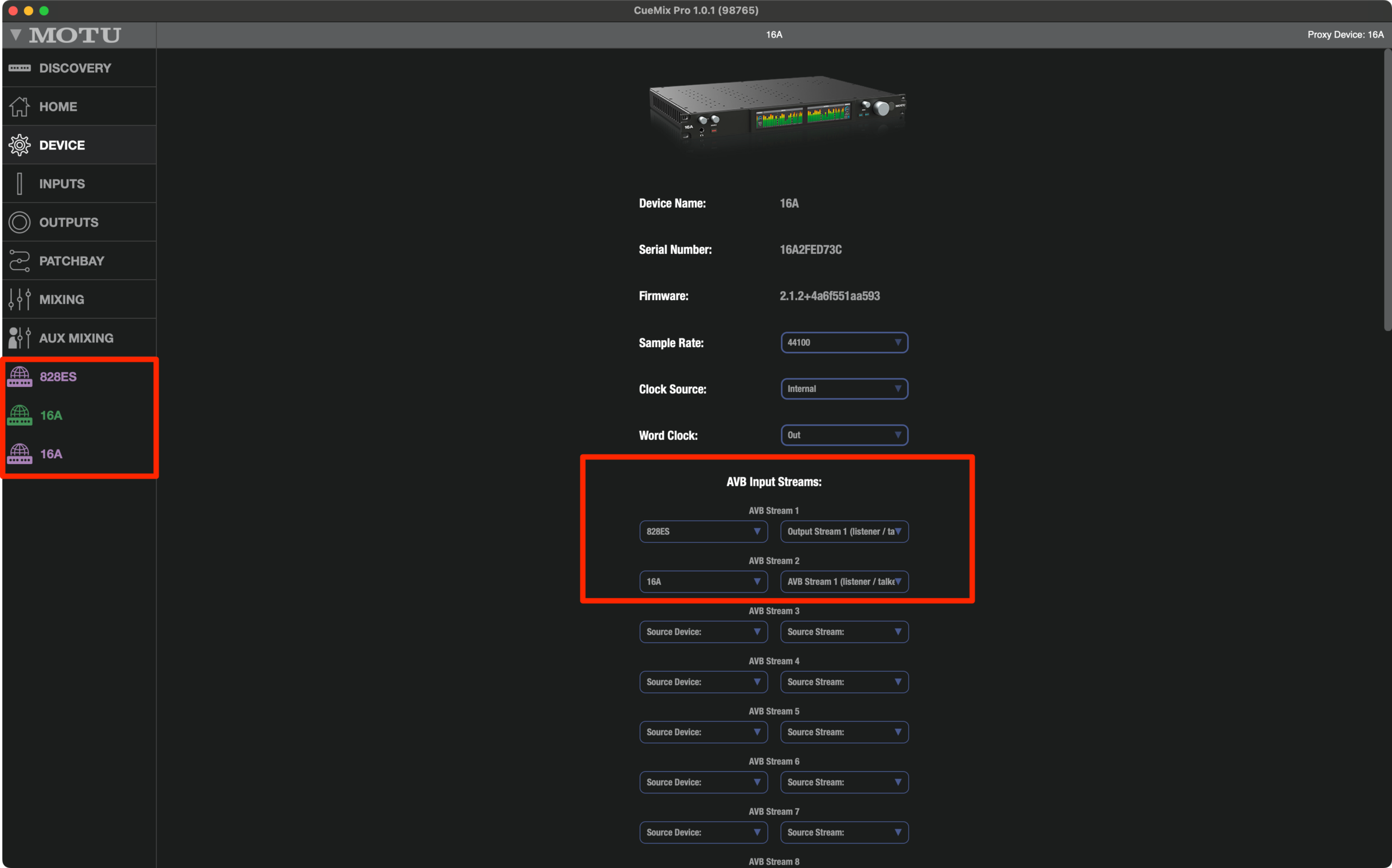

そんなAVB/Milanに対応している16Aは、最大8台までのデイジーチェーン、AVBスイッチを介したスター型構成まで対応可能。旧世代のMOTU製AVB機器との互換を保つAM824形式も引き続きサポートしているので、たとえば2017年に発売された828esとだって接続できるのです。

試しに手元にあったイーサネットケーブルで、828es、そしてもう一台お借りした16Aも繋いでみました。

すると、特に設定することなくCueMix Pro上に828esとイーサネットケーブルで接続した16Aが表示され、自在にコントロールできるようになりました。

DTM環境でAVBを使うというケースは少ないと思いますが、1本のケーブルで100mの伝送が可能なので、スタジオA/Bのような構成や、リハーサル室と演奏室と編集室が分かれた複合施設でも、柔軟に運用できます。ネットワーク上にある複数のMOTU AVBインターフェースをCueMix Proから一括管理可能なので、1台のPCからすべてのミキサー設定、ルーティング操作ができるのも魅力ですね。

DAWのDigital Performer Liteも付属している

さらにDAWとしてMOTU純正のDigital Performer Liteもダウンロード可能。これは最大16オーディオトラック/16MIDIトラックに対応しており、シンプルなレコーディングからミックスまで行うことができます。さらにMOTU Performer Lite付属のインストゥルメント音源&ループパックもバンドルされているため、ソフトウェアをインストールするだけで即座に制作環境を整えることが可能です。これら付属ツールを活用すれば、サブ機材やライブレコーディング用途のセットアップが組むことができますね。

以上、第2世代の16Aについて紹介しました。アナログ、デジタル、AVBのすべてにおいて最大限の柔軟性で、ミキサー機能、ルーティング、ネットワーク統合まで高い完成度を誇っています。旧16Aや828esなどからの乗り換えを検討しているユーザーにとっても、操作系の刷新やMilan対応、CueMix Proの高速起動とレスポンスのよさなど、体感的にも明確な進化を実感できる内容となっています。もちろん旧16Aや828esなどをさらに活用することもできるし、将来的に複数I/Oを一括管理したいといった需要にも答えてくれます。16A Gen2には、マイクプリは搭載していないので、マイクチャンネルが必要な場合には、別途機材が必要ですが、より高品位で多チャンネルのオーディオインターフェイスが欲しいという人にとっては、最適な機材だといえますね。

【関連情報】

MOTU 16A製品情報

【価格チェック&購入】

◎Rock oN ⇒ MOTU 16A

◎宮地楽器 ⇒ MOTU 16A

◎オタイレコード ⇒ MOTU 16A

◎Amazon ⇒ MOTU 16A

◎サウンドハウス ⇒ MOTU 16A

コメント