普段ミックスするとき、どんなモニタリング環境を活用していますか?中には、ヘッドホンだけでミックスを完結させている、という方もいると思いますが、やはり客観的にミキシングを把握したり、ヘッドホンでは判断が難しい低域の処理などを考えると、モニタースピーカーの活用は欠かせません。実際にプロのエンジニアもスピーカーとヘッドホンを併用しており、それぞれの得意、不得意を理解し、正しく使っていくことが重要なわけですが、問題になるのはモニタースピーカーを鳴らしたときの部屋の環境ですよね。レコーディングスタジオなど、しっかりと設計されたミキシングルームやお店のスピーカー試聴ルームなどで聴いたときは、いい音をしていたけれど、自宅で鳴らしたらイマイチ。といった経験をしたことのある人もいると思います。やはり、スピーカーを鳴らした音は、部屋の音響特性に大きく影響を受けてしまうのが実情。だからといって、数十万円あるいは数百万円を掛けて、部屋を作るのは現実的ではありません。

そんなDTMにおける問題を解決してくれる製品がAudientから発売されました。それが10月20日登場したORIA miniです。これは、PCのCPUに一切負荷をかけることなく、本体内蔵のDSPで高度な音響補正を行うステレオや2.1chに特化した専用ハードウェア。音響補正ツールとして業界標準ともいえるSonarworks社のSoundID Reference技術と連携し、付属のマイクで部屋の音響を測定、その補正データを本体に送ることで、部屋の音響特性を瞬時にフラットにし、正確なモニタリング環境を作り上げてくれるのです。価格はユーザーの状況に合わせて選べる3種のパッケージが用意され、ハードウェアと測定マイクの基本セットは51,150円から。一体どんな製品なのか、試してみたので紹介していきましょう。

イマーシブ対応ORIAのコンセプトを継承したステレオ特化型システムORIA mini

以前「Dolby Atmosなどイマーシブオーディオ作品を作るために開発されたオーディオインターフェイス、Audient ORIA」という記事で、ORIAを紹介しましたが、今回発売されたORIA miniは、ORIAの中からルームコレクション機能を、多くのDTMユーザーが利用するステレオおよび2.1ch環境向けに凝縮した製品となっています。

ちなみにAudientは、1997年にDavid DeardenとGareth Daviesによって設立されたイギリスの会社。メインの事業は、プロのスタジオに導入されるミキシングコンソールの開発であり、Audient製品はアビーロードスタジオ、ピートタウンゼントのイールパイスタジオ、アメリカのハウスオブブルース…など、世界中の多くの主要スタジオで使用されています。ジョン レノンのプライベートアスコットサウンドスタジオ用のカスタムミキシングコンソールや、ジョージ ハリスン、リンゴ スター、ガス ダジョン、クリス スクワイア用のコンソールの構築も創立者の1人David Deardenが担当していたりと、しっかりとした実績のある会社となっているのです。

そんなAudientは、DTMユーザー向けの製品の開発も行っており、これまでDTMステーションでも

「昔使ったハードエフェクトをDTMの世界へ。アウトボードのポテンシャルを引き出すコンパクトなオーディオIF、Audient iD24」

といった記事で、主にオーディオインターフェイス系の製品を紹介してきました。いずれも製品のクオリティが高く、価格以上のサウンドで、ほかでは見かけないユニークで実用的な機能を備えていましたが、ORIA miniもかなり優秀な機材となっています。

上位モデルのORIAがオーディオインターフェイス機能を統合していたのに対し、ORIA miniはルームコレクションとモニターコントロール機能に特化しているのが大きな違い。ORIA miniにはオーディオインターフェイス機能はなく、現在使用しているオーディオインターフェイスをそのまま活用し、そのライン出力とパスピーカーの間にORIA miniを接続する形でシステムを構築する機材となっています。愛用の機材のサウンドキャラクタや入出力、ワークフローを変更せず、モニタリング環境の根幹となる部屋鳴りという最も解決が難しい問題だけをピンポイントで、かつ高品位に解決できようになっています。

32bit/96kHz。音質劣化を最小限に抑える設計

そんなORIA miniは、オーディオインターフェイスとスピーカーの間に接続して使うので、気になるのは音質の劣化ですよね?そこは、コンソールメーカーとして長年の実績を持つAudientが変換時の音質劣化を最小限に抑え、オーディオ信号経路もクリーンで高精度なものにするよう設計されているので、安心できると思います。具体的な根拠としては、AD/DAコンバータは32bitコンバータを採用、システムサンプルレートは96kHz、光入力経由で127dB、ライン入力からライン出力で122.5dBというダイナミックレンジを実現しているためです。これにより、微細なリバーブの消え際からパワフルなキックドラムのアタックまで、音量の幅を極めて正確に再現できる能力の高さを持っています。

ちなみに昨今、オーディオインターフェイスなどのスペックで「32bit」という言葉を目にする機会が増えましたが、これには大きく分けて2つの意味があるので、少し整理しておきましょう。

一つは「32bit整数(INTEGER)」で、これは音のダイナミクス、つまり音の大きさの段階をどれだけ細かく表現できるか、という解像度を示すもの。一般的に高音質といわれる24bitが約1677万段階で音の大きさを表現するのに対し、32bit整数では約42億9496万段階と、実に256倍もの精度になっています。ORIA miniが搭載する32bitコンバータは、この圧倒的な内部解像度によって、アナログ信号を極めて正確にデジタル化し、高品位なオーディオデータとして処理し、またそれをスピーカーへ出力できるようになっています。

0~4,294,967,795

そして、この「32bit」というキーワードは、今回は関係ないですが、「32bit浮動小数点(FLOAT)演算」というものもあります。先ほどの32bit整数が音の細かさを追求するものであるのに対し、32bit浮動小数点は、無限に小さい音から無限に大きい音まで表現できるけれど、音の細かさという意味では23bitに相当するものとなっています。

この次世代のオーディオパフォーマンスもより、信号経路にORIA miniを追加することによる音質的な損失は、実質的に無視できるレベルといえます。それよりも、これまで部屋の定在波などによってマスキングされたり、不自然に誇張されたりしていた帯域が補正されることで得られる、ミックスの精度向上というメリットのほうが大きいと思いますよ。

キャリブレーションの手順

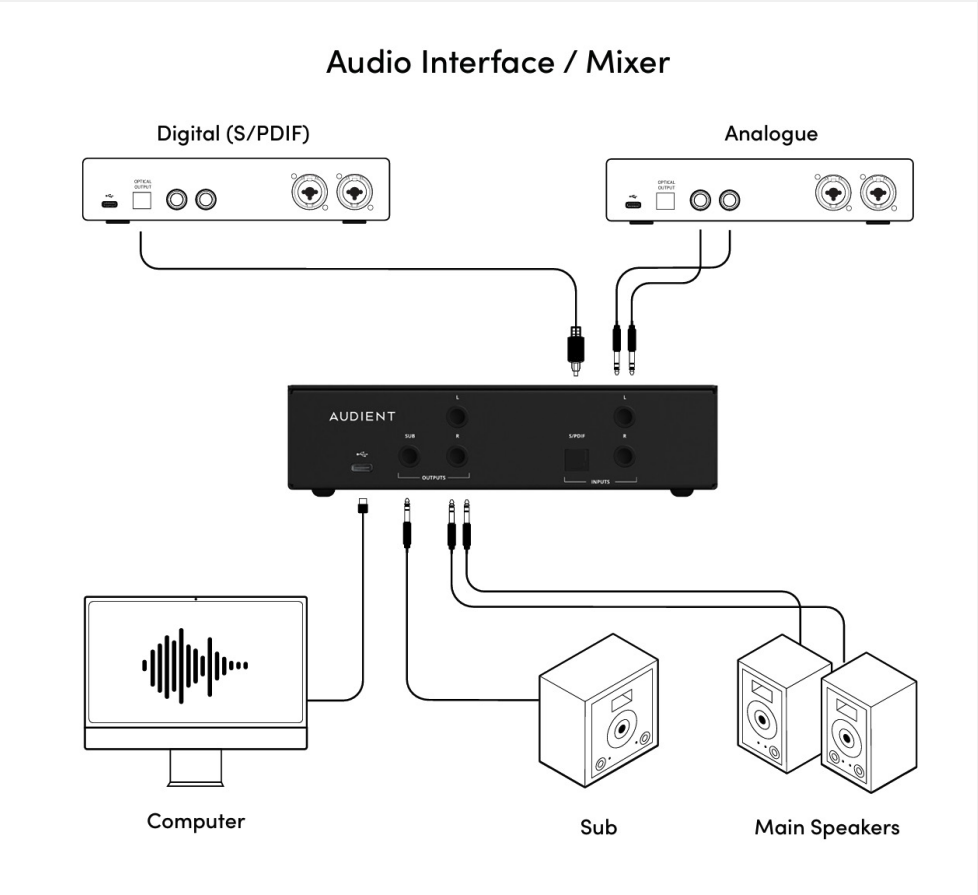

では、実際にORIA miniをどのようにセットアップし、使っていくのか、その具体的な手順を見ていきましょう。前述の通りORIA miniはオーディオインターフェイス機能を持たないため、現在使っている機材との連携が前提となっています。

ステップ1:物理的な接続

まず、制作システムにORIA miniを組み込みます。基本は、オーディオインターフェイスのメイン出力とモニタースピーカーの間に接続する形。

出力接続:ORIA mini背面のTRS出力から、モニタースピーカーへ接続。サブウーファーを持っている場合は、Sub出力も接続

PCとの接続:付属のUSB-CケーブルでORIA miniとPCを接続

ステップ2:音響測定とプロファイルの作成

次に、部屋の音響特性を測定し、補正データを作成していきます。慣れていなくても30分もあれば、キャリブレーションまで完了させることができると思いますよ。

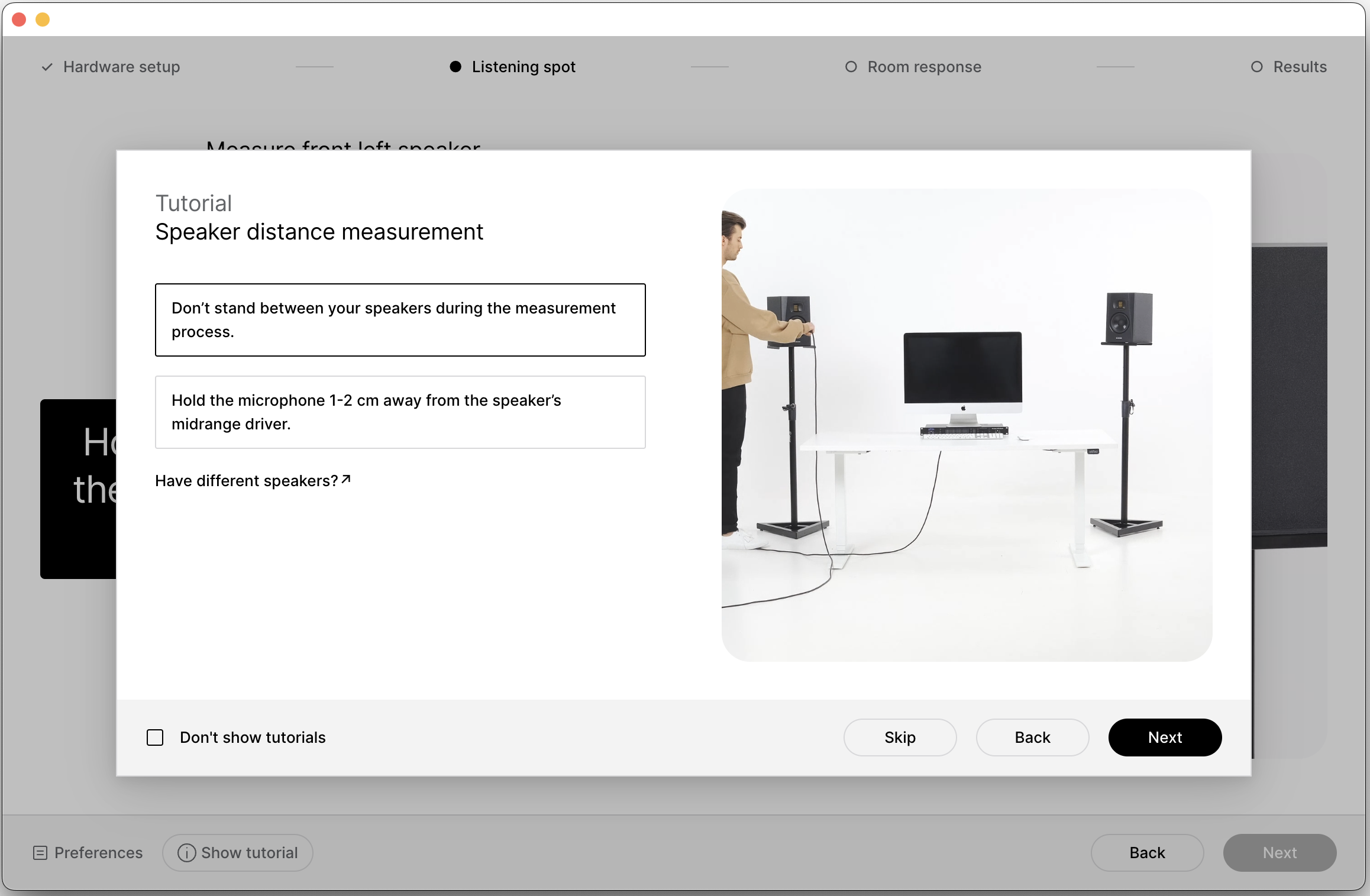

付属のSonarworks測定用マイクを、使っているオーディオインターフェイスのマイク入力に接続し、ファンタム電源をON。

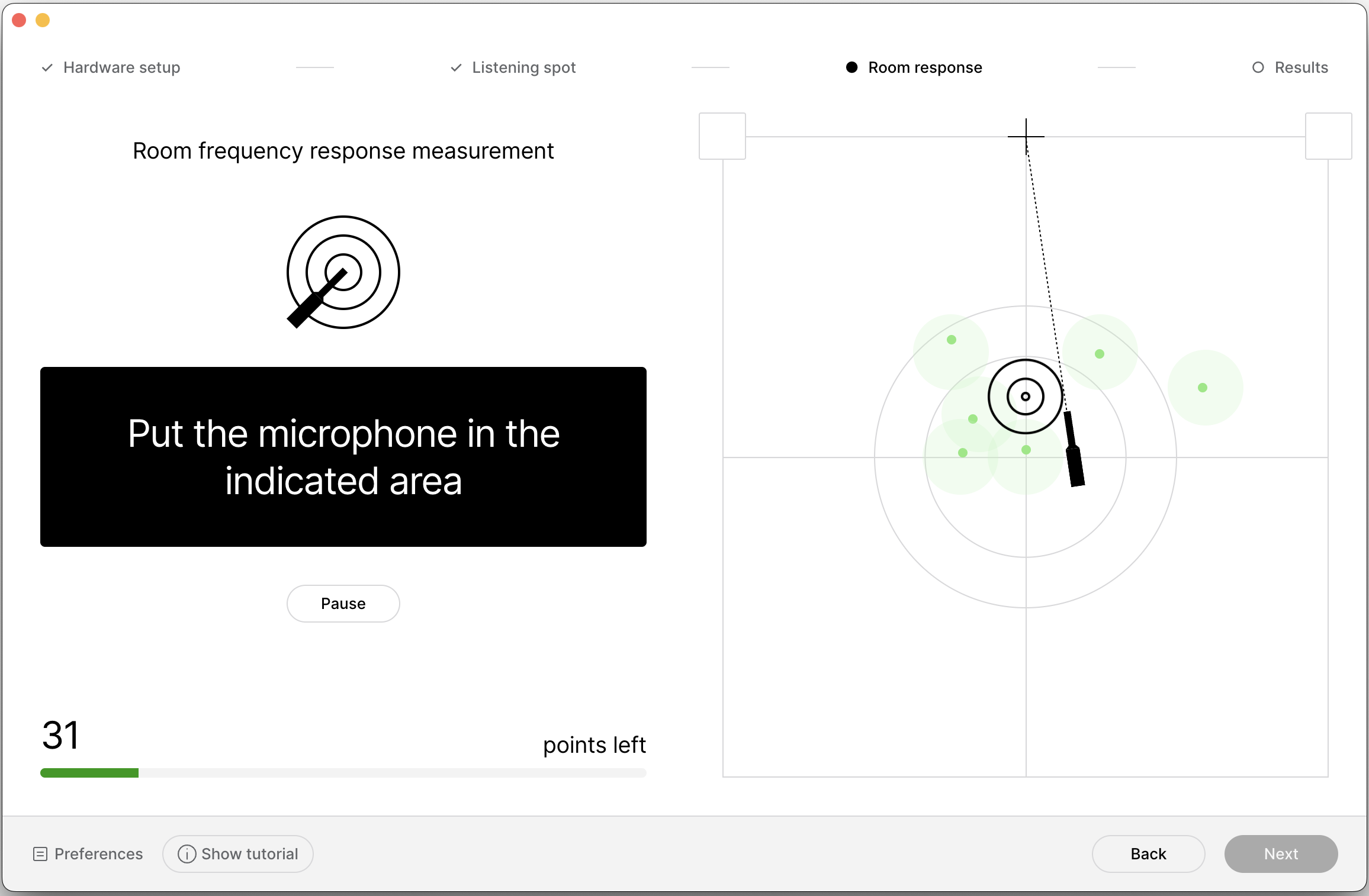

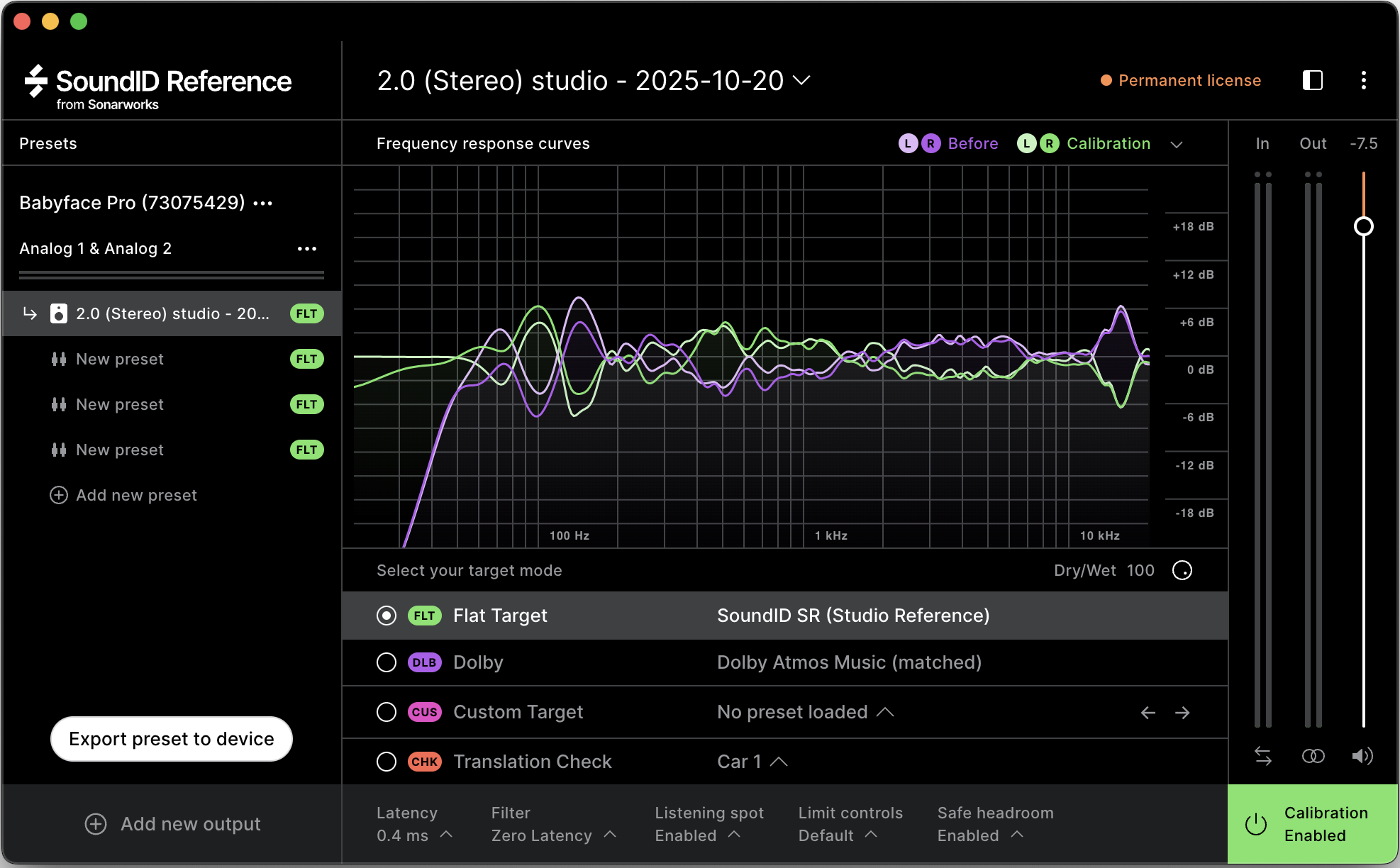

PCでSonarworksのSoundID Referenceソフトウェアを起動し、画面の指示に従って測定を進め、スピーカーから再生されるテスト信号を、リスニングポイント周辺の複数箇所でマイクを使って収音することで、部屋の特性がデータ化されます。

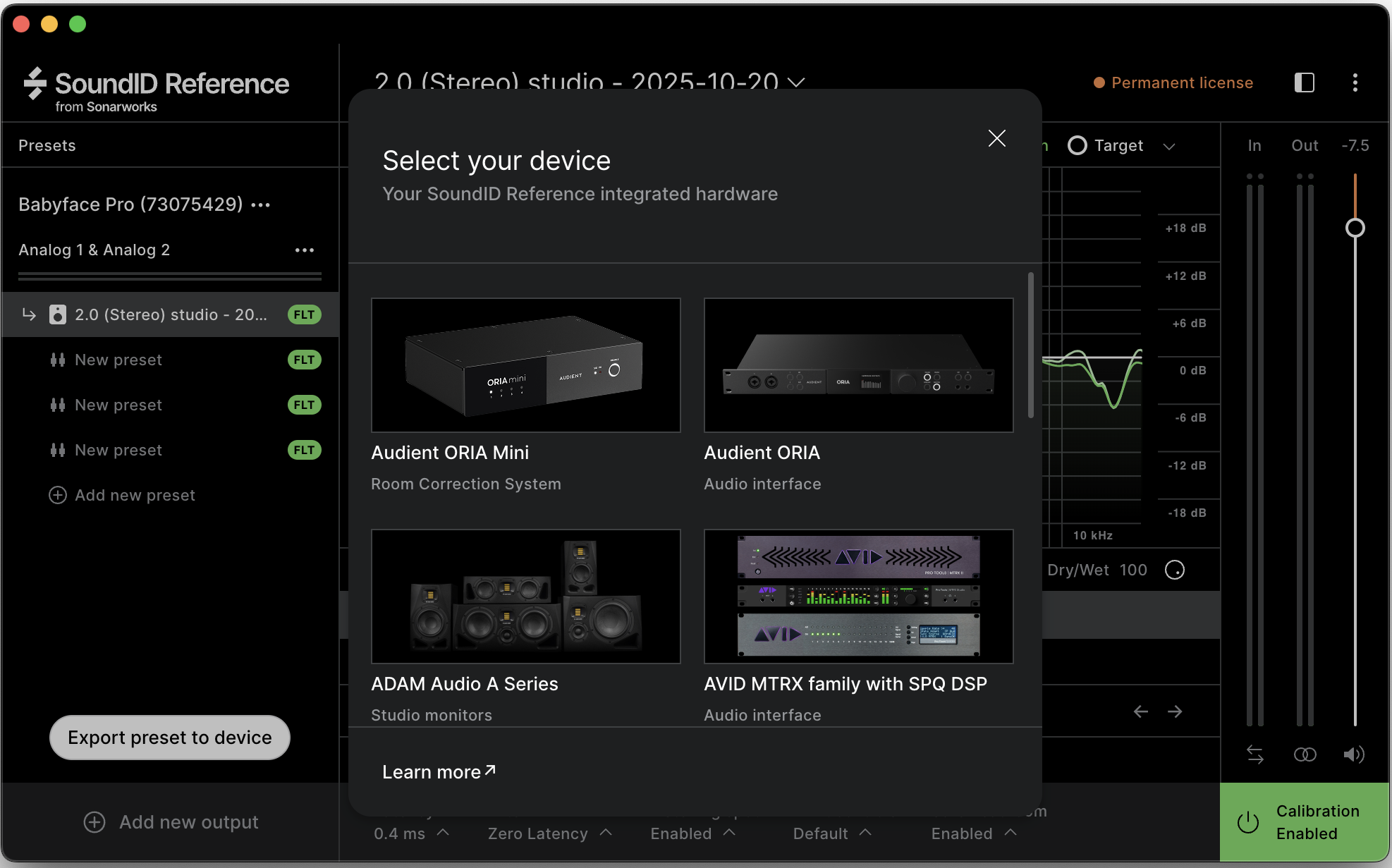

測定が完了すると、補正プロファイルが自動生成されるので、SoundID Referenceの機能を使って、このプロファイルをORIA mini本体のDSPに書き出していきます。

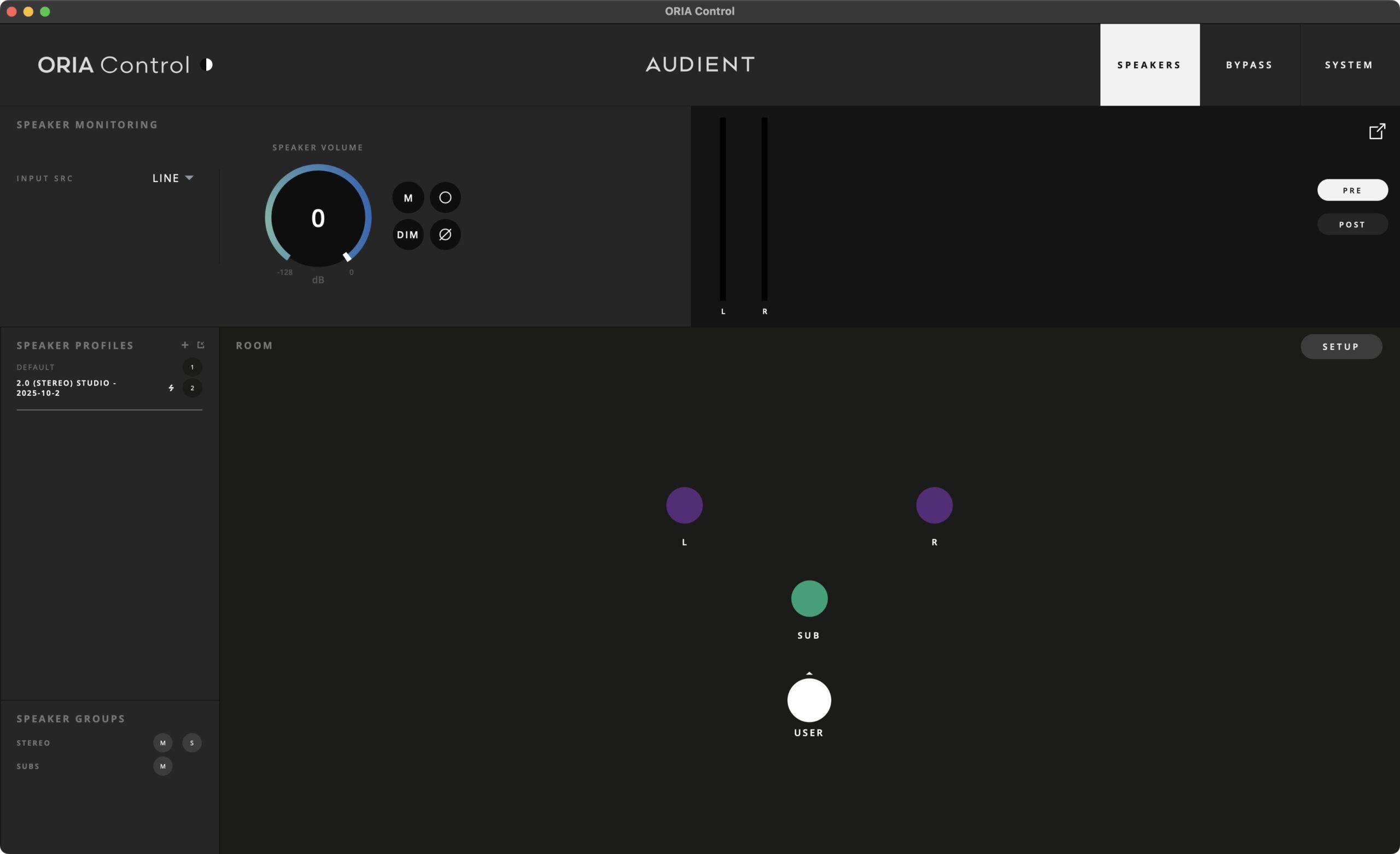

ステップ3:日常的な使い方

プロファイルの転送が完了すれば、準備万端。一度プロファイルを転送してしまえば、PC側でSoundID Referenceを起動していなくても、ORIA miniが常に出力音を補正し続けるので、ORIA miniの存在を忘れて音楽制作を行うことができます。もちろんDAWを立ち上げた際の音楽制作だけでなく、普段のリスニング目的でも、このキャリブレーションが効いた状態で音楽を楽しむことができますよ。

実際にキャリブレーションした感想としては、下記の画像からも分かるように、出ている周波数が抑えられ、ディップしている周波数が持ち上がることにより、フラットなスピーカーとして、本来の性能を引き出しているように感じました。

JBL 305P MkII自体の価格としては、3,4万円程度とエントリーとして導入しやすいスピーカー。ですが、キャリブレーションを行うことで、まったくキャリブレーション行っていない10万円以上クラスのスピーカーと比べても、JBL 305P MkIIの音の方がいいと思う人は居そうなだな、と思うほどでしたよ。やはり、スピーカーは本来の性能を引き出してこそですね。

また周波数バランスだけでなく、左右の位相も揃うので、フォーカスが揃い、各楽器やボーカルの調整が行いやすかったです。SoundID Referenceを一度使った人は、手放せないといいますが、ORIA miniと組み合わせることで、さらに必要不可欠なシステムとなりますね。

ちなみにオーディオインターフェイス自体で行ってもいいですが音量調整やMUTE/DIM、MONOチェックといったモニターコントロール、、プロファイルの管理や作成、各スピーカーチャンネルの詳細な設定などは、PC上の専用ソフトウェア「ORIA Control」や、iPadアプリ「ORIA Remote」などから快適に行うことも可能となっていますよ。

SoundID Referenceとは?

ORIA miniのキャリブレーションの最重要部分として採用されている、Sonarworks社の音響補正技術、SoundID Reference。何度かDTMステーションでも紹介していますし、有名なソフトなのでご存知の方も多いと思いますが、改めて紹介すると、これはもともと部屋の壁や天井などによって変化してしまった特性をフラットに補正するルームキャリブレーションツールとして単体で販売されている製品。

いくら高価なスピーカーを使っていても、壁、天井、机、スピーカー周囲の家具などによって影響を受け、そのサウンドがフラットから遠のいてしまいます。その変化してしまった特性をフラットにすることで、正しいモニタリング環境を手軽に作れるものとなっているのですが、通常SoundID ReferenceはPC上でプラグインとして動作させるので、レイテンシの問題が発生したり、常にCPUパワーを消費したりといった課題がありました。とはいえ、こういったキャリブレーションツールを使わずに音響特性をコントロールを至難の業。そのため、それぐらいのデメリットであればと、多くのユーザーが使ってきたのがSoundID Referenceでした。

それが近年、Universal AudioのオーディオインターフェイスApollo XシリーズのDSPを使ってのキャリブレーションできるようになったりと、SoundID ReferenceをPCに負荷を掛けない形での利用が可能になりました。ハードウェアによって、どれだけのEQバンドを使って、測定したカーブを再現するかに違いもありますが、Apollo Xシリーズの場合は安くても15万円から。

一方ORIA miniは、オーディオインターフェイスとスピーカーを持っている状態で、新規でSoundID Referenceを使い始めるのであれば、「ORIA Mini + SoundID Reference」のパッケージで、市場想定価格帯75,500円前後と、約半額からハードウェアDSPによりキャリブレーションを導入できるようになっています。もちろんApollo Xシリーズは、キャリブレーションだけでなく、いろいろとすごい機能を搭載しているので、単純比較はできないですが、それでも7,8万円でSoundID ReferenceをDSP処理で使えるのは魅力的ですよね。

ユーザーの状況に合わせた3種類のパッケージ

さて価格についても見ていきましょう。ユーザーの状況に合わせて選択できり、3種類のパッケージが用意されています。

ORIA mini + SoundID Reference コンプリートバンドル

市場想定価格帯:¥75,500 前後

ORIA mini本体、測定マイク、Add-onライセンスに加え、SoundID Reference for Speakers & Headphonesの通常ライセンスも同梱。これからSonarworksを導入するユーザー向けの完全版。

ORIA mini + SoundID Reference アドオンバンドル

市場想定価格帯:¥68,500 前後

本体、測定マイク、Add-onライセンスのセット。すでにSoundID Referenceのライセンスを所有しているユーザー向け。

ORIA mini(測定用マイクロフォン付き)ハードウェアのみ

市場想定価格帯:¥51,500 前後

本体と測定マイクのセット。この場合、Add-onライセンスは別途Sonarworksの国内代理店メディア・インテグレーションからから購入する必要があります。

また、すべてのAudient製品ユーザーが利用できるソフトウェアダウンロードプラットフォーム「ARC」にORIA miniを製品登録することで、Cubase & Cubasis LE 3やTwo notesのギターアンプシミュレータ、Waldorfのシンセサイザーといった、さまざまなプラグインやサービスを追加コストなしで入手できるのも見逃せないポイント。時期によって内容が変更されるので、ぜひORIA miniをゲットした際は、しっかりとチェックしてみてくださいね。

以上、Audientから新しく登場したルームコレクションシステム、ORIA miniについて紹介しました。Sonarworksとの連携が大きな魅力であるORIA miniですが、キャリブレーション設定をすべて手動で行うマニュアルキャリブレーションモードも搭載しています。ほかの測定ツールを使って、各チャンネルに8バンドのEQ、トリム、ディレイ、クロスオーバーといった詳細な設定を手動で行うこともできますよ。10万円以下で補正処理を本体のDSPで行えるORIA mini。モニタースピーカーを買い換える前に、まずは部屋の音響特性を見直すというアプローチを、実践してみてはいかがでしょうか?

【関連情報】

ORIA mini製品情報

【価格チェック&購入】

◎Rock oN ⇒ ORIA mini , ORIA mini + SoundID Referenceアドオン , ORIA mini + Sound ID Referenceコンプリート

◎宮地楽器 ⇒ ORIA mini , ORIA mini + SoundID Referenceアドオン , ORIA mini + Sound ID Referenceコンプリート

◎オタイレコード ⇒ ORIA mini , ORIA mini + SoundID Referenceアドオン , ORIA mini + Sound ID Referenceコンプリート

◎Amazon ⇒ ORIA mini , ORIA mini + SoundID Referenceアドオン , ORIA mini + Sound ID Referenceコンプリート

◎サウンドハウス ⇒ ORIA mini , ORIA mini + SoundID Referenceアドオン , ORIA mini + Sound ID Referenceコンプリート

コメント

ORIA MiniはStream Deckと連携してリモートコントロール可能らしいですが、実践編としてそのあたりの使い勝手もレポートしていただければ幸いです。またIK Multimedia ARC Studioとの比較なども希望します。