1963年、コルグ(当時の社名は京王技術研究所)が世に送り出した国産初のリズムマシン、Doncamatic(ドンカマチック)DA-20。創業者である加藤孟さんと長内端さんの発想から生まれたこの一台は、やがてスタジオで使われるクリック音の代名詞、ドンカマの語源ともなり、日本の音楽史にその名を深く刻むことになったのです。しかし、時の流れとともにその音は失われ、浜松市楽器博物館で静かにその姿をとどめるのみとなっていました。そんな歴史的な一台が、コルグの技術者チームの手によって約半年の歳月をかけて修復され、再びその特徴的なサウンドを奏でるようになりました。

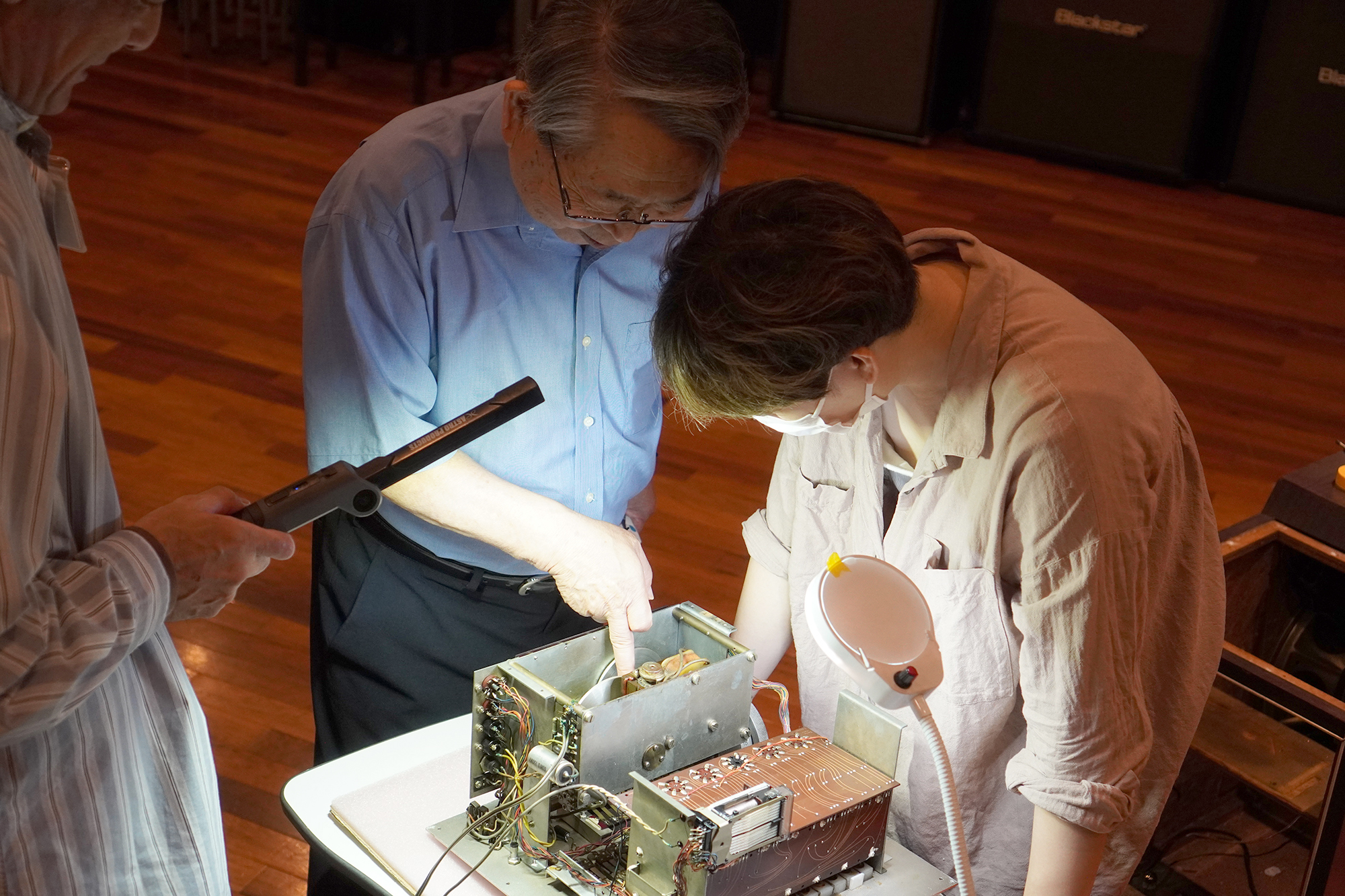

先日、浜松市楽器博物館にて、この修復完了を記念した記者発表会が開催され、私も現地で取材を行ってきました。そこで今回は、その発表会の内容と、イベント後に個別に行ったインタビューをもとに、このドンカマチックがいかにして生まれ、どのような驚くべき仕組みで動いているのか、そしてサービスマニュアルや回路図が一切ない状態から、技術者たちがどのようにして修復を行ったのか。修復プロジェクトの中心メンバーである三枝文夫さん、金森与明さん、内山紗由美さん、森原由多加さんの貴重な証言とともに、その詳細を紹介していきましょう。

電子楽器黎明期の熱気から生まれたドンカマチック

ドンカマチックが誕生したのは、1963年。この時期は、まさに電子楽器の黎明期と呼ぶにふさわしい時代でした。この数年前1959年には、ヤマハから国産初の電子オルガンであるエレクトーンD-1が発売され、先日行われた修復発表会では、このドンカマチックとエレクトーンD-1を使い、カシオペアの元キーボーディスト向谷実さんが演奏するといったことも行われました。エレクトーンD-1自体も、YAMAHAの技術者たちによって3年前に修復が行われ、まさに当時のサウンドを聴ける貴重な機会となっていました。

ほかにも、1963年にはテープ再生式キーボードのメロトロンが生まれ、その前年には、日本の音楽シーンにエレキギターの一大ブームを巻き起こすことになるベンチャーズが初来日していました。またフェンダー・ローズやVOXのAC30、ハモンドのB-3といった、今なお語り継がれる数々の名機が、この時期に集中して誕生していました。

世界初の市販リズムマシンとされる米ウーリッツァー社のサイドマンが登場したのも、この少し前の1959年のこと。ドンカマチックが生まれた翌年の1964年には東京オリンピックが開催され、その翌々年にはビートルズが来日するなど、世界中の新しい文化が日本に流れ込み、音楽シーンが大きな変革を迎えていた時期となっていました。

ドンカマチックが生まれた背景

ドンカマチック開発の経緯は、創業者の一人である長内端さんから始まりました。この開発経緯について、創業当時から同社を知る監査役の三枝文夫さんは、発表会でこう語ってくれました。

「創業者の一人である長内は、著名なアコーディオン奏者として活躍していて、加藤が経営していた新宿歌舞伎町のクラブでも演奏していました。アコーディオンだけでも演奏はできるのですが、やはり伴奏が欲しい、と。しかし、うまいドラマーを雇うにはギャラが大変だった。かといって、下手なドラマーとやるくらいなら、機械のほうがましだ、というわけです。当時、すでにアメリカのウーリッツァ社が開発したサイドマンというリズムマシンはあり、長内もそれを使っていました。しかし、『これは簡単にできそうだ、俺が作っちゃう』という感じで開発が始まったようです」

そしてドンカマチックという名称は、以前「ドンカマって何!?TR-808の音は普通のスピーカーでは出せない?KORG、Rolandのレジェンドが語る電子楽器の黎明期」という記事でも書きましたが、バスドラムの「ドン」、クラベスの「カッ」という擬音語に、当時、自動車などで普及し始めていたオートマチックの「マチック」を組み合わせた造語となっています。

しかし、このドンカマチック、商業的に大きな成功を収めた製品ではありませんでした。三枝さんによれば、「これは2年ぐらいしか、売られてなかったと思うんですよね。重いし、高いし、故障するしで、商品としてはちょっと…」とのこと。その後、後継機種が開発されていったりしていましたが、実際その重量は40kgを超えており、気軽に設置できるものではありませんでした。

当時の価格は280,000円ほどとされていますが、大卒初任給がまだ2万円前後という時代であったことを考えると、非常に高価であったことが分かります。そのため、一般家庭に普及することはなく、主に飲食店やクラブのような場所に設置されていったそうです。

また生産台数も極めて少なかったとのこと。今回修復された機体のシリアルナンバーが「035」であることから、三枝さんは「おそらく全部で40台に満たないぐらいしか、作れなかったと思います」と推測しており、現存が確認されている個体は極めて少なく、まさに幻の銘機といえる存在となっています。

ちなみに、このドンカマチックを開発した当時の社名は「京王技術研究所」でした。1963年、東京都世田谷区桜上水に創業したこの会社の社名は、創業者である加藤孟さんの「K」と長内端さんの「O」のイニシャルを合わせ、本社が京王線沿線にあったことから「京王」の字を当てたものとなっていました。

そして後に世界的ブランドとなるKORGの名称は、この創業者二人のイニシャル「KO」に、フランス語でオルガンを意味する「l’orgue」を組み合わせた造語です。もっとも、この名前がすぐにブランド名になったわけではありません。当初は1972年に発売されたオルガンに「Korgue」という商品名として採用されましたが、「ue」の部分の発音が分かりにくいという意見があったことから、これ以降の製品では「ue」をなくした「KORG」がブランド名として使われるようになった、という経緯があります。

日本人の楽器として開発されたドンカマチック

そんなドンカマチックが、単なる海外製品の模倣で終わらなかった最大の理由は、そのユニークなリズムパターンにありました。マンボやワルツといった、伝統的な西洋リズムと並んで搭載されていたのが、ドドンパや日本の音頭といった、日本的なリズム。

この背景について、三枝さんは「1960年代初頭、ドドンパというリズムが大流行したんです。戦後、アメリカから多くの音楽が入ってくる中で、日本のミュージシャンたちの間では『日本独自のリズムを作ろう』という気運が高まっていました」とのこと。2拍目に強いアクセントが来るドドンパは、まさにその象徴的な存在だったというわけです。同時に、当時の新しい音楽トレンドも反映されており、ベンチャーズが初来日の影響からか、ドンカマチックにはパイプラインのリズムも搭載されています。

そして、これらのリズムパターンは、日本を代表するジャズドラマーであった猪俣猛さんの監修によって作られていたそう。三枝さんの説明によれば、「プロの音楽家による音楽的な知見が注ぎ込まれていた」とのこと。こうした事実からも、ドンカマチックが当時の日本の音楽シーンを色濃く反映した、ユニークな製品であったことが分かりますね。三枝さん自身も、修復プロジェクトを通じて「これはやっぱり日本のための楽器なんですよね。今の製品には、少しそういった日本らしさみたいなものが減っているので、これを機に改めて日本らしい製品とはなんなのか、見つめ直したいですね」と語っていました。

ドンカマの仕組み

CPUもメモリも存在しない時代、内部には現代のデジタル技術とはまったく異なる、電気機械式の構造となっているドンカマチック。具体的にどんな仕組みで動いているのか、修復プロジェクトで電子回路を担当した内山紗由美さんと機構担当の森原由多加さん、そして三枝文夫さんの解説をもとに紹介していきましょう。

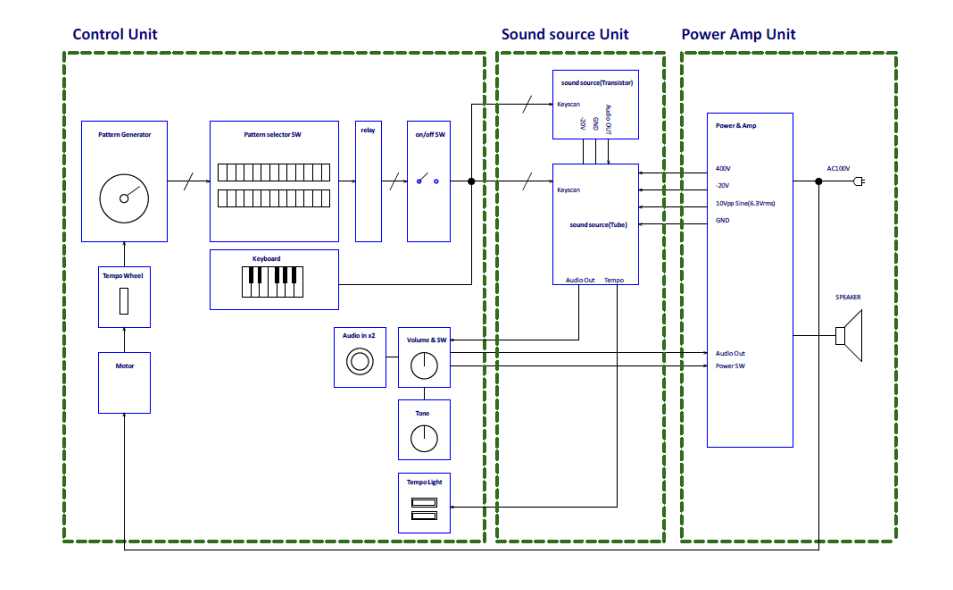

まず、全体の信号の流れですが、ドンカマチックの内部は大きく分けて、リズムパターンを生成する「コントロールユニット」、音を生成する「音源ボード」、そして音を増幅して出力する「電源・アンプユニット」の3つで構成されています。すべての動作の起点となるのが、コントロールユニットに搭載されたモーターで回転する円盤です。

この円盤の回転から生み出されたパルス信号が、リズムパターンを選択する「リズム切り替えスイッチ」へと送られ、ここで選択されたパターン情報が、音源ボードにある各音源に対応した「音源回路」へと伝達され、音が生成されます。最終的に、その音がアンプで増幅され、スピーカーから出力される、というのがドンカマチックの一連の信号の流れとなっています。

リズムの根幹、すなわちシーケンス情報を生成しているのが、このコントロールユニットに内蔵された回転式の円盤です。円盤の表面には、38系統に分けられた接点が配置されており、その上を6本の接点を持つ、ブラシが回転しながら接触していきます。このブラシが円盤の接点に触れた瞬間に回路がグラウンドに落ちて電気が流れ、パルス信号が発生し、これが各楽器を鳴らすためのトリガー信号となっています。

つまり、円盤上の接点の配置こそが、リズムパターンのデータそのものとなっており、森原さんによれば、円盤には小節の起点となるスタートラインが設けられており、円盤が1周することで、多くの場合2小節分のリズムパターンが生成される仕組みになっていたとのこと。たとえば、ある系統の接点が円盤上に16個配置されていれば、2小節で16回のパルス、すなわち8分音符のタイミングが物理的に生み出されるというわけです。

テンポの調整もまた、電気的ではなく純粋な機械式となっています。この独創的な機構は、創業者の加藤孟さんが「俺が考えたんだ」と自慢していたアイデアだったそうで、その背景には当時の技術的な事情とコストの問題がありました。三枝さんによれば、当時モーターの回転数を電子的に制御するサーボモータは非常に高価であり、コストを抑えるためにこの機械式が採用されたそう。また加藤孟さんは一時、自動車部品の仕事もしていたそうで、その経験が、自動車のCVT(無段変速機)と同様の原理を応用したこの独創的なアイデアに繋がったのではないか、とのことでした。

機構としては、一定の速度で回転するモーターの力を、2枚の円盤の間にあるゴムローラーを介して、リズムを生成するホイールへと伝達。操作パネルのテンポダイヤルを回すと、このゴムローラーの位置が駆動側の円盤の中心から外周に向かってスライドする仕組みで、ローラーが中心に近づけば回転は遅くなり、外側に移動すれば速くなる機構となっています。この回転比率の物理的な変化によって、BPMにして約60から480という、非常に幅広い範囲のテンポを実現していました。

そして、ドンカマチックの仕組みで最も複雑かつ重要なのが、回転盤が生み出す38系統のタイミング情報を、選択されたリズムパターンに応じて10種類の音源に適切に振り分ける役割を担う、リズム切り替えスイッチです。このスイッチこそが、単純なパルスの連続を音楽的なリズムパターンへと変換する、ドンカマチックのまさに頭脳部といえる部分となっています。しかし、その極めて複雑な構造は、今回の修復作業において技術者たちを大いに悩ませるブラックボックスとなっていたそうです。

機構担当の森原さんによれば、このスイッチは林のようにハンダ付けがあって、取るのも戻すのも相当リスキーな状態だったため、唯一無二の機体を破損するリスクを避けるべく、分解しての内部調査を断念したとのこと。そのため、外からの観察と推測による解析が進められました。森原さんは「同じサイズの基板を3枚重ねて使っているようです。10個の音色と38個の接点をここで全部マトリックスで切り替えているので、相当複雑なパターンだと思います」と分析していました。この複雑さゆえに、スイッチが原因で発生した不具合の特定と解消は、プロジェクトの中でも特に困難な作業の一つとなりました。実際にこのスイッチは、修復作業の過程で発覚した「鍵盤を押してもL.Bongoが発音しない」という問題の直接的な原因となっていました。その修復過程については、後ほど紹介していきますね。

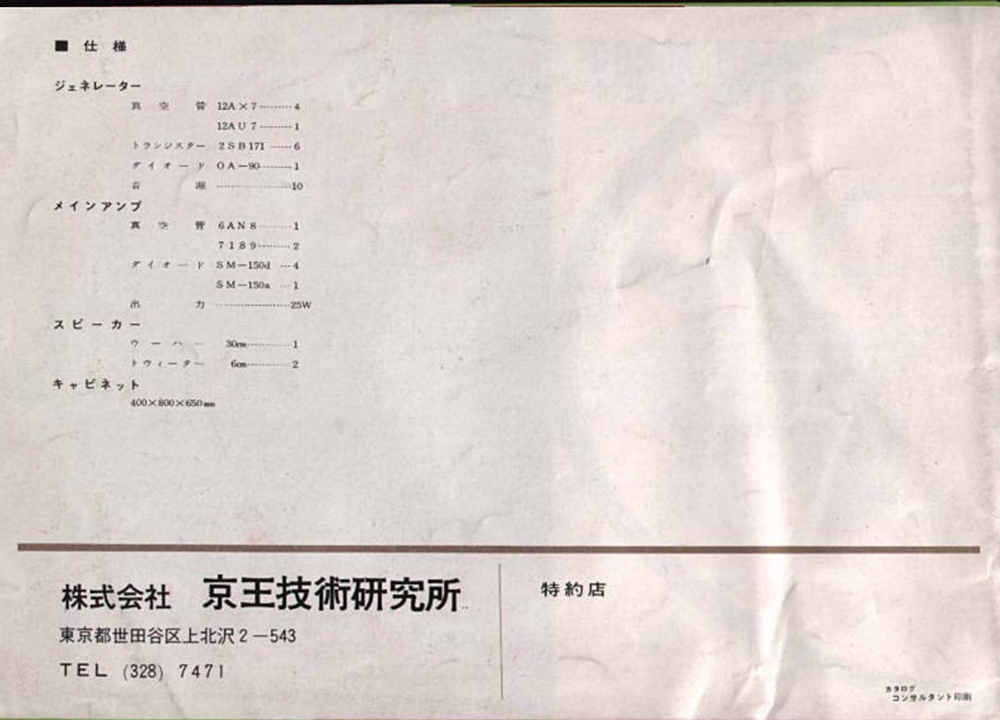

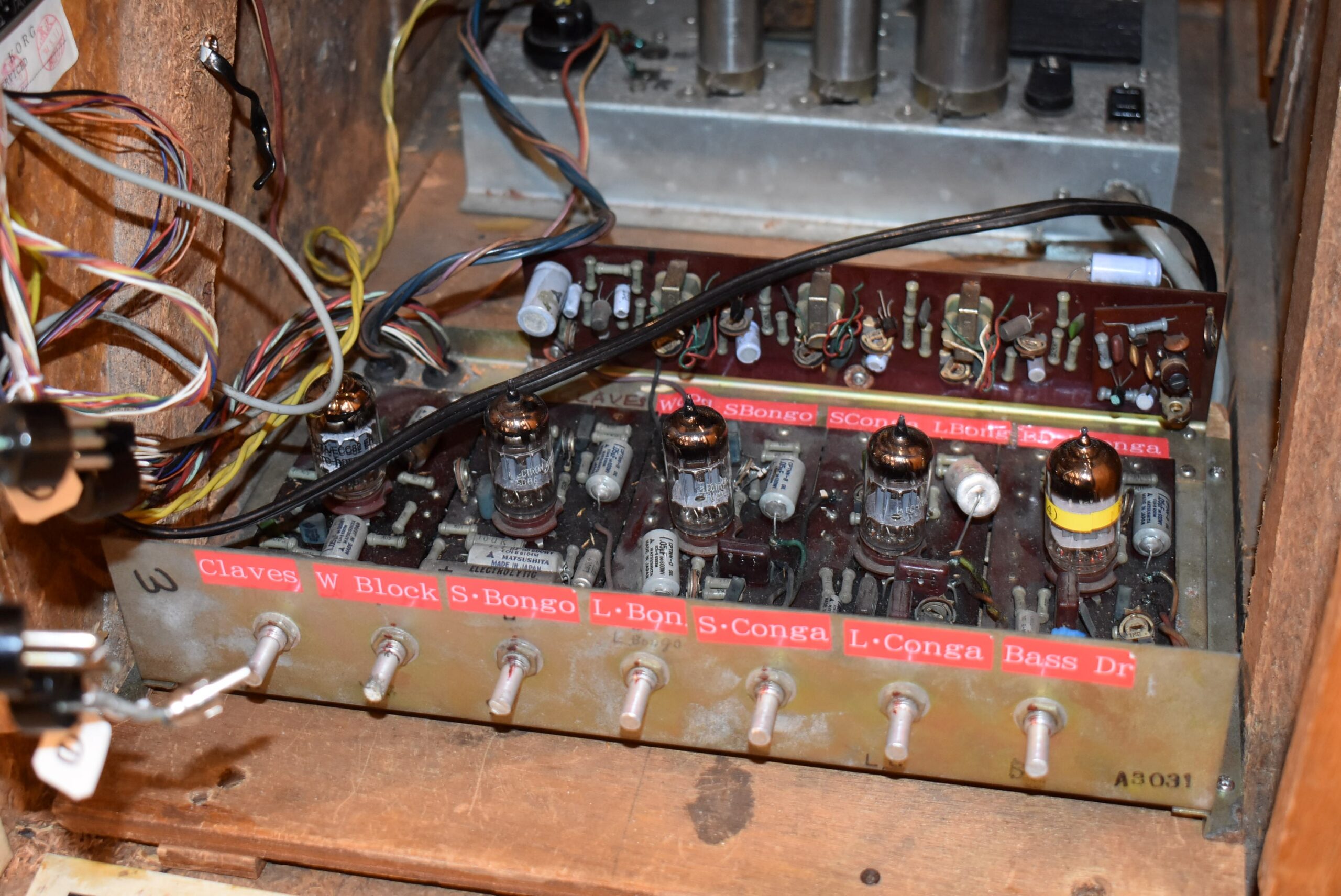

こうして生成、選択されたパルス信号を受けて音を出す音源部は、真空管とトランジスタの2つのハイブリッド構成となっていて、S.Bongo、S.Conga、L.Conga、BassDrum、Wood block、Clavesの6音源が真空管回路、そしてL.Bongo、Maracas、Cymbal、Snare Drumの4音源がトランジスタ回路となっています。

たとえば、真空管を使ったバスドラムの回路は、ギターアンプのトレモロ回路とほぼ同じ原理を用いた発振回路となっていて、回路が発振する直前の不安定な状態に設定しておき、回転盤からのパルス信号が入力されることをきっかけに強制的に発振させ、「ドーン」という減衰音を生成する仕組みとなっています。一方、トランジスタ回路のスネアやシンバルは、専用のノイズ発生回路で作られた「サー」というホワイトノイズを音のもとにしています。入力されたトリガ信号によってVCA(電圧制御アンプ)を介してエンベロープをかけることで、音量を急に立ち上げて減衰させ、「タッ」「シャン」というアタック感のあるサウンドを作り出しているそう。これらはいずれも、現代のアナログシンセサイザにも通じる、減算方式シンセサイザの古典的かつ基本的な手法となっていますね。

ちなみに修復過程では、トランジスタ音源の基板に「T.IZUMI」というサインが発見されました。三枝さんが確認したところ、これは後にローランドの取締役になられた則安治男さんのペンネーム、泉たかしのものであることが判明しました。つまり、ドンカマチックの心臓部といえる回路の一部が、コルグの創業者だけでなく、後に競合メーカーの重要なポジションに就くことになる人物によって設計されていた、という事実が明らかになったというわけです。

三枝さんによれば、当時はヤマハなどほかのメーカーの技術者とも交流があり、こうした企業の垣根を越えた協力関係は、決して珍しいことではなかったといいます。この一枚の基板に残されたサインは、日本の電子楽器開発の黎明期が、互いに協力し合う技術者たちのネットワークによって支えられていたことを示す、貴重な歴史的資料となりました。

また、ドンカマチックは単なるリズム再生機だけでなく、パネル下部には小さな鍵盤が搭載されており、これを押すことで任意のタイミングで各パーカッションサウンドを鳴らすことが可能で、プリセットされたリズムパターンに重ねて、リアルタイムでフィルインなどを演奏することもできました。三枝さんによれば、この特徴的な鍵盤は「おそらく鈴木楽器の鍵盤ハーモニカの鍵盤を使ったんだと思います」とのこと。当時は大手メーカー系列の部品会社が様々なパーツを供給しており、そうした既製品や特注品を巧みに組み合わせて、このドンカマチックを作り上げたそうです。

さらに、このドンカマチックには、リズムボタンを2つ以上同時に押すことで、プリセットにない独自のパターンを生み出すことができるという、機能も存在します。三枝さんによれば、「これは俺のリズムなんだ、というような感じで、当時のミュージシャンたちは喜んで使っていた」そうです。

未来技術遺産に登録されたドンカマチック

さて、ここからは今回の修復プロジェクトについて詳しく見ていきましょう。その直接のきっかけは、2023年5月、三枝さんが浜松市楽器博物館を訪れたことにありました。そこには、3年前にヤマハによって大規模な修復作業が行われ、見事に演奏可能な状態に復活していた国産初の電子オルガン、1959年発売のエレクトーン D-1が展示されていました。

そしてその隣には、対照的に音も出ず、静かに置かれていたのがドンカマチックDA-20があったのです。三枝さんはそのときの様子を「D-1はすでに改修を終えて音が出ている。その隣でドンカマが寂しく置いてある。それを見て、これじゃいけない、持って帰って直そう、ということになりました」と語っていました。日本の電子楽器の黎明期を象徴する2台が並ぶ中で、片や音を奏で、片や沈黙している。この光景が、今回のプロジェクトの原動力となったのです。

そんなドンカマチックは、国立科学博物館が定める「重要科学技術史資料」、通称「未来技術遺産」に登録されています。これは、日本の科学技術の発展を示す上で重要な成果であり、次世代に継承していく上で重要な意義を持つ資料を登録する制度。

この未来技術遺産であるという事実が、今回のプロジェクトの方向性を決定づけており、「修理」ではなく「修復」するプロジェクトとしたのです。三枝さんは「館長さんから『修理じゃないですよ、修復ですよ』と強く言われました。修理は音が出ればいいけど、修復は元の状態を保ちながら楽器として使えるようにすること。この言葉は技術者にとって、かなりのプレッシャーでしたね」と語っていました。現代の部品で安易に置き換えるのではなく、オリジナルの状態を最大限尊重し、動態保存を目指す。未来技術遺産の名にふさわしい、修復プロジェクトがスタートしました。

資料ゼロから挑戦した修復プロジェクト

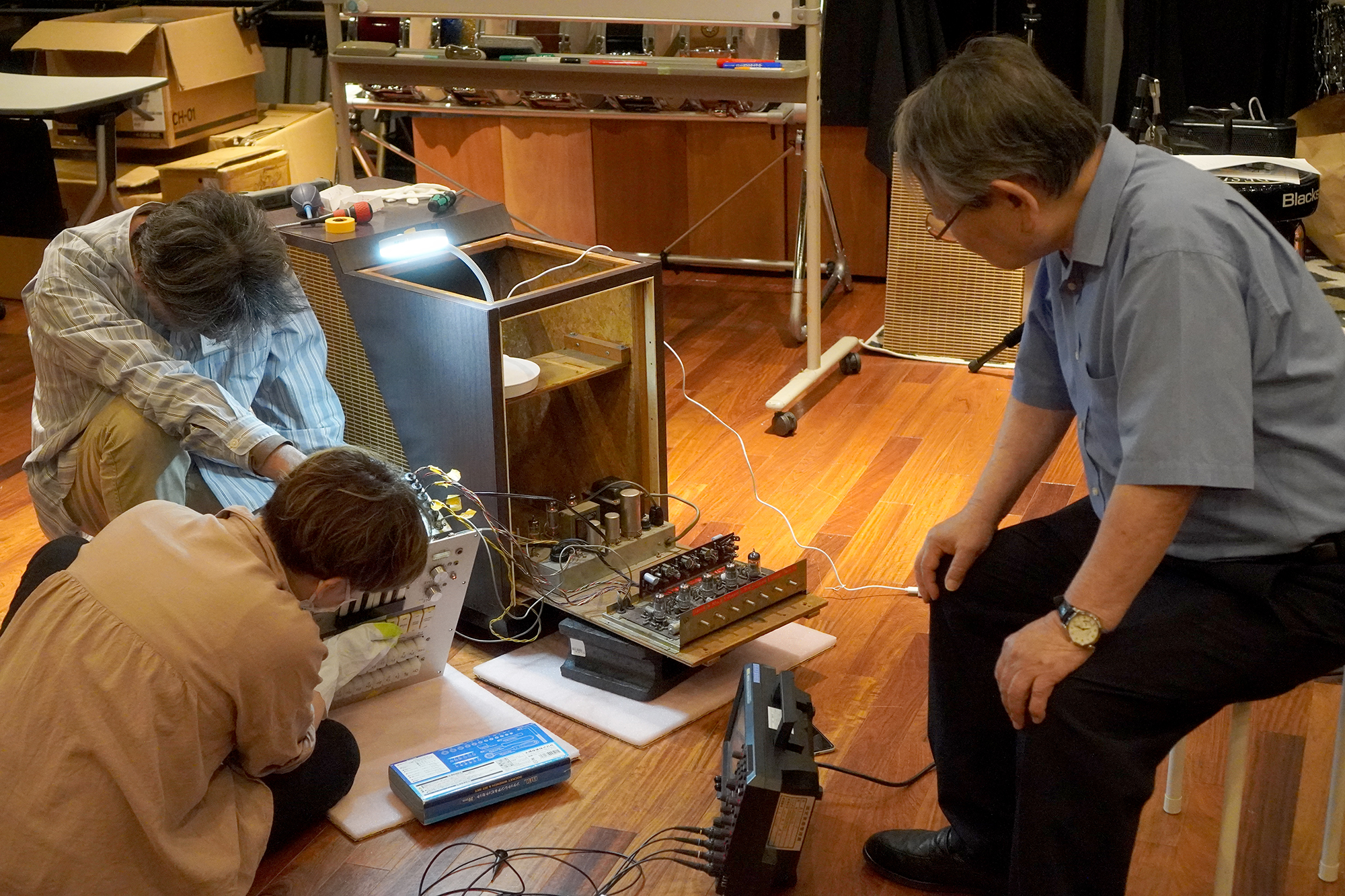

ドンカマチック修復プロジェクトをスタートした際の最初の壁は、サービスマニュアルや回路図といった資料が一切残っていなかったことだったそうです。プロジェクトの中心メンバーである内山紗由美さんは、「ドンカマが来た時、資料がなにもなくて。電源も入らないし、まずなにがどうなってるのか、解析するところからスタートで、本当にゼロベースでした」と当時の苦労を語っていました。

2024年7月26日に正式にスタートした修復プロジェクト。電子回路担当の内山紗由美さん、機構担当の森原由多加さん、音色調整を担当した金森与明さん、リズムパターンの書き起こしを担当した華山萌さんら、各分野のスペシャリストが集結し、8つの主な不具合の解消に挑みました。

修復①:電源が入らない

最初の関門は、電源すら入らないという状態でした。ケーブルを動かすとたまに通電することから、ケーブル周りの不具合と推測。コンセント部分を分解し内部配線を確認したところ、ネジ固定部に緩みが見られたため、はんだ付けで再固定。これで安定して電源が入るようになり、ようやく修復作業のスタートラインに立ったそうです。

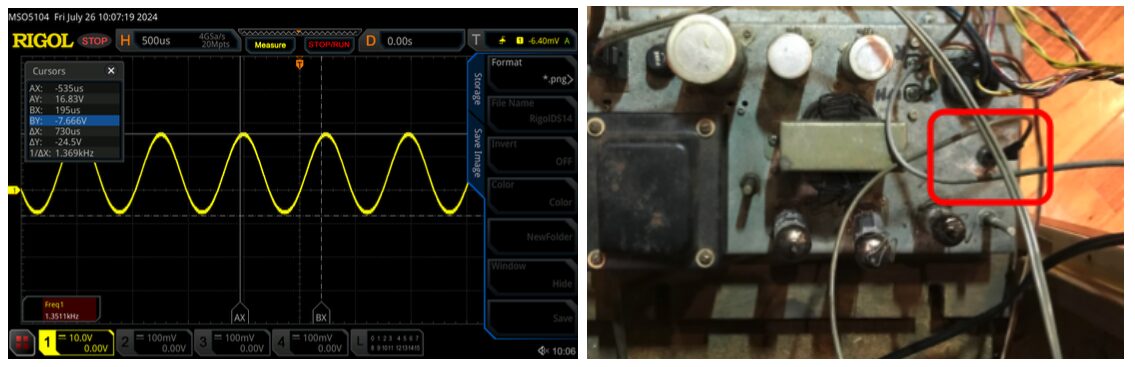

修復②:電源投入後の発振音

無事に電源が入ったものの、今度は再生していないにも関わらず、ピーという1.37kHz、24Vppの大きな発振音が鳴り続ける問題が発生。「まずどこが発生源か探るところからでした。なにも再生しないのに、音が発信しちゃっていて、オーディオケーブルを外すとノイズが消えたので、音源部分だろうと」(内山さん)。

音源は音色ごとに回路が分かれているため、真空管を1本ずつ取り外していくという地道な作業で発生源を特定。最終的に、ウッドブロック音源回路の調整用ボリュームのズレが原因であることを突き止め、これを調整することでノイズは完全に解消されました。

修復③:誰も聴いたことのない音を作る

またトランジスタ回路で構成される3つの音源snare, cymbal, maracasが、ピュンピュンという本来とは似ても似つかない特徴的な音になっていました。これらの音源は、共通の独立したノイズ発生機からノイズの供給を受けて音を作っています。各音源部の半固定抵抗を調整しても改善しなかったため、供給元であるノイズ発生機側の調整に踏み切りました。400V近い高電圧が走る基板での作業は危険を伴い、三枝さんは「金属のドライバーだと感電のリスクが高い」とアドバイス。そこでチームは、割り箸を丁寧に削ってマイナスドライバーを自作し、安全を確保しながら調整。これにより、各音色に近い音へと調整することに成功したのです。

しかし、そもそも正しい音を知る者がプロジェクトメンバーの中にいなかった、という大きな問題がありました。三枝さんですら「厳密に言うと、本当に当時かどうかは分かりません」と語るほどです。そこで大きな手がかりとなったのが、当時のデモ演奏が収録されたカセットテープでした。そして、もう一つの重要な要素が、サウンドデザインを担当した金森与明さんの存在でした。金森さんは、実は10年以上前にも一度このドンカマチックを修理した経験があったのです。「昔、ウッドブロックの音を聞きながら、シンセのパラメータをいじるようにして調整したメモが残っていたんです」と語っていました。この過去の経験とメモ、そしてデモテープの音源という二つの手がかりを頼りに、基板上の無数の半固定抵抗を一つ一つ調整し、60年前のサウンドを再現していったのです。

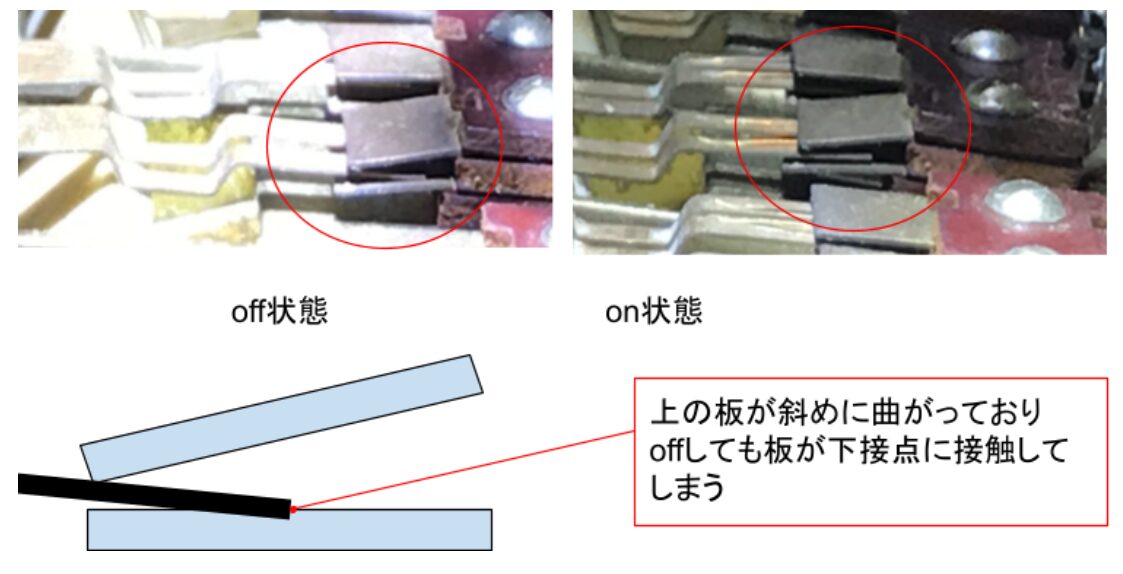

修復④:S.BongoのOn/Offスイッチが効かない

S.Bongoの音をミュートするためのスイッチが常にOnの状態になってしまう不具合。内山さんは「スイッチ内部にあるリーフスイッチという板バネ状の接点が物理的に曲がってしまい、オフ状態だろうが常に接触するようになっていました」と原因を特定。この非常にデリケートな60年前の部品を壊さないよう、ピンセットで慎重に形状を調整し、正常にOn/Offできる状態へと修復したのです。

修復⑤:Waltzパターンの不良

ワルツのリズムを再生すると、3拍子の1拍目の音が鳴らないという、リズムマシンとしては致命的な不具合も発覚しました。原因は、回転盤から伸びる無数の配線にありました。回転盤の1のパターンに対応する信号線が、経年劣化か、過去の修理時の影響か、根本で断線していたのです。これをはんだ付け作業で修復し、正常なワルツのリズムが刻まれるようになりました。

修復⑥:音源調整ボリュームのガリ

ボリュームを回すとガリガリという不快なノイズが発生するため、操作に支障をきたしていました。ボリュームを分解したところ、摺動子の接触部分にサビが確認されたため、これを丁寧に研磨。分解が難しいボリュームには接点復活材を塗布して修復し、地道な作業の積み重ねで、スムーズな操作性を取り戻しました。

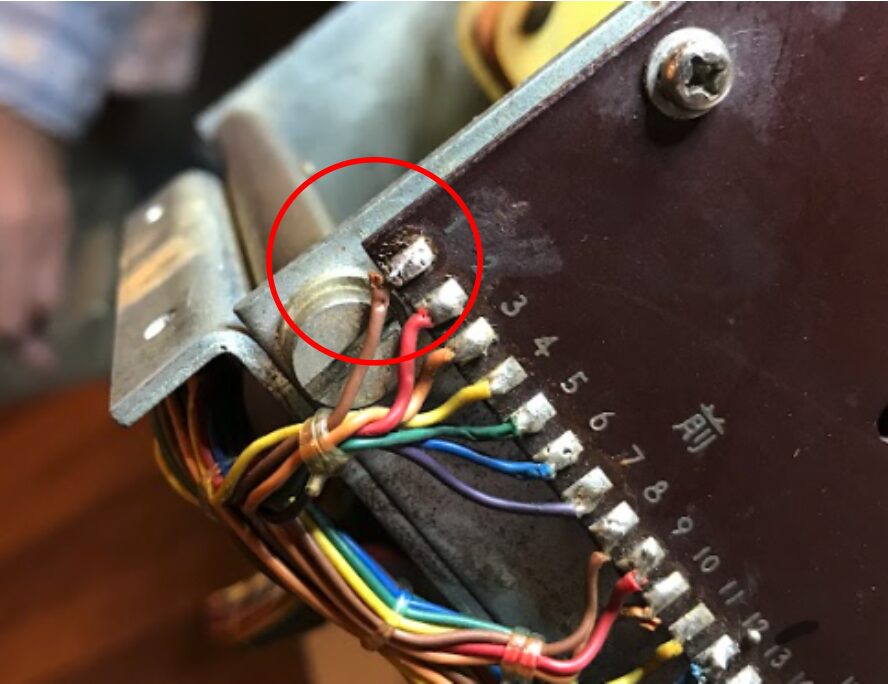

修復⑦:鍵盤を押してもL.Bongoが発音しない

手動で音を鳴らすための鍵盤を押しても、L.Bongoの音だけが鳴りませんでした。内山さんが各音源の信号をチェックすると、正常な音源が無信号時に-20V(真空管)か-4V(トランジスタ)であるのに対し、L.Bongoだけが0Vに張り付いていることを発見。信号経路を遡った結果、頭脳部であるリズム切り替えスイッチのWaltzボタンが、押されていないにも関わらず内部で接触し、信号をショートさせていることが原因だと判明したのです。

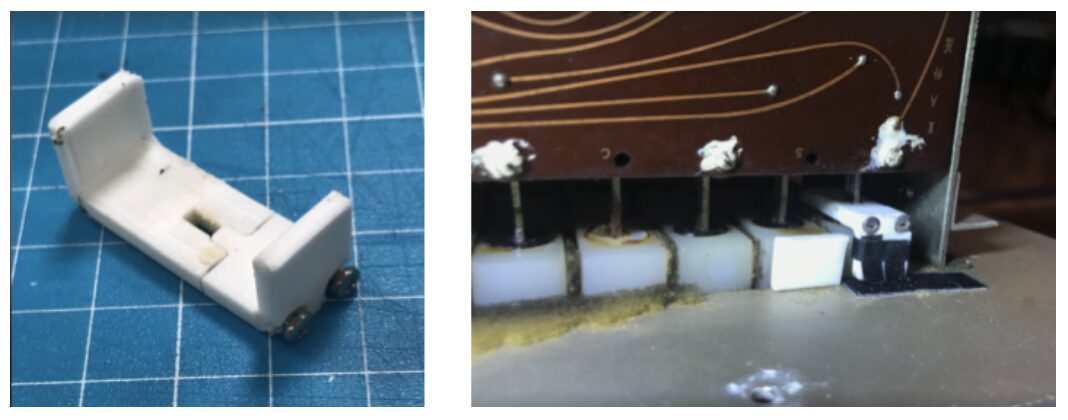

しかし、このスイッチ前述しましたが、森原さんがいうには「基板が3枚重ねになっていたりして、分解すると元に戻せなくなる可能性が高い」という、いわばブラックボックスでした。「本当はもうちょっとバラしたかったところもあるんですけど、唯一の機体なので壊してしまったら取り返しがつかない」と、そのときの葛藤を振り返っていました。そこで森原さんが下した決断は、現代技術の活用でした。3Dプリンタでスイッチが戻りすぎないように物理的に位置を調整する下駄のような部品を設計・作成。これをはめ込むことで、オリジナルの部品を一切傷つけることなく、問題を解決したのです。

修復⑧:Tempo Lightが動作しない

最後の難関は、テンポに合わせて点滅するはずのライトが光らない問題でした。内山さんが基板から手作業で回路図を起こし、フリーの回路シミュレータ「LTspice」で検証するという、現代的なアプローチで原因究明に挑みました。その結果、本来使われるべき真空管とは違う型番、12AX7が取り付けられていたことが判明したのです。「シミュレーションをかけたら、恐らくこの回路では光らないだろうなという結果になったんです」と内山さん。

そしてシミュレーション上で正常動作が確認できた正しい型番の真空管、12AU7に交換したところ、ライトが点滅するようになりました。60年前の回路の謎が、現代の技術によって解明されたのです。内山さんは、「壊してしまったら元も子もないので、少し修復しては確認、というのを何度も繰り返しました。三枝さんが『大丈夫!昔の機械は丈夫なんだから!』と背中を押してくれなかったら、なにも進まなかったと思います」と、プレッシャーの中での作業を振り返りました。

未来への継承、リズムパターンの譜面化

また今回のプロジェクトの重要な目標の一つに、次の世代のために資料を遺す、というものがありました。回路図の作成と並行して進められたのが、ドンカマチックに内蔵された全25種類のリズムパターンを譜面に起こす作業。これを担当したのが、当時入社したばかりの新人、華山萌さんでした。ドンカマチックから出力される音を一つ一つ聴き取り、それを現代の記譜法で記録していくという地道な作業でしたが、この成果物により、ドンカマチックが奏でた60年前のビートは、単なる音源としてだけでなく、楽譜という形で残り続けることになりました。

このプロジェクトを通して、三枝さんは「今回の修復を通じて新しい発見をしたというよりも、昔の日本のものづくりや、日本のための楽器というものを思い出すことばかりでした。単に古い楽器を直したというだけでなく、失われた技術を解析し、その精神とともに未来へ遺す、文化的な意義を持つプロジェクトだったと思います」と語りました。

以上、国産初のリズムマシン、KORGドンカマチックDA-20の修復プロジェクトについて紹介しました。一人の音楽家の発想から生まれ、当時の日本の音楽シーンを色濃く反映したこの楽器が、現代の技術者たちの情熱と創意工夫によって蘇りました。浜松市楽器博物館に足を運ぶ機会があれば、ぜひこのドンカマチックを見てみてはいかがでしょうか。

【関連記事】

ドンカマって何!?TR-808の音は普通のスピーカーでは出せない?KORG、Rolandのレジェンドが語る電子楽器の黎明期

コメント