世界中のレゲエミュージシャンに愛され、450曲以上で使用されているという伝説のリズムパターン「スレンテン・リディム」。このドラムとベースのリズムパターンを生み出したのは、実は日本のCASIOで働く女性エンジニア、奥田広子さんでした。1980年にCASIOに入社し、45年間にわたって電子楽器の開発に携わってきた奥田さんが、マリモレコーズの江夏正晃さんと私、藤本健で運営しているYouTube番組「江夏と藤本のオトトーク」にゲスト出演してくださいました。

伝説の電子楽器、カシオトーン「MT-40」誕生秘話から、音楽への情熱、そして現在取り組んでいる革新的な「ミュージックタペストリー」まで、貴重なお話を4回にわたって語っていただきました。海外では「スレンテンの母(Mother of Sleng Teng)」と称される奥田さんの知られざるストーリーは、DTM・楽器ファンなら必見の内容。ぜひYouTube番組のほうも併せてご覧いただきたいのですが、ここではその概要を紹介していきましょう。

「江夏と藤本のオトトーク」のゲストに、スレンテンの母、奥田広子さんがゲストに登場

レゲエ史を変えた「スレンテン・リディム」とは?

「スレンテン・リディム」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。これは1985年にウェイン・スミス(Wayne Smith)とノエル・ベイリー(Noel Bailey)なる二人の若者が発表した楽曲「Under Mi Sleng Teng」で使用されたリズムパターンで、デジタル機材を使った世界初のレゲエヒット曲として音楽史に名を刻んでいます。レゲエの世界ではドラムとベースのリズム体のことを「リディム(Riddim)」と呼んでおり、「Under Mi Sleng Teng」で使われたリディムということで「スレンテン・リディム」と言われているのです。

1981年に発売されたカシオトーン「MT-40」(手前)と歌うキーボードCT-S1000V(奥)

実はこのスレンテン・リディムの元となったのが、1981年にCASIOが発売したカシオトーン「MT-40」のプリセットパターン「Rock」でした。ジャマイカでは当時、高価なスタジオ機材が手に入りにくい状況でしたが、3万5千円という手頃な価格のMT-40はジャマイカにも届いたようです。その結果、このパターンを使った「Under Mi Sleng Teng」が誕生。さらに、それをキッカケにスレンテン・リディムを使った楽曲が爆発的に増え、現在確認されているだけで450曲以上が制作されているそうです。

でもこのプリセットパターン、たまたまジャマイカで使われたというわけではなく、まさにレゲエのために奥田さんによって綿密に作られたもので、それが狙い通りに使われたものだったのです。

奥田さんは国立音大出身の異色エンジニア

奥田さんの経歴は極めてユニークです。国立音楽大学・楽理科出身でありながら、1980年にCASIOの第1期女性技術者として入社されました。学生時代からプログレッシブロックやシンセサイザーに傾倒し、RolandのSYSTEM-100やKORGのDELTAなどのシンセサイザを個人で購入して音楽制作を楽しんでいました。

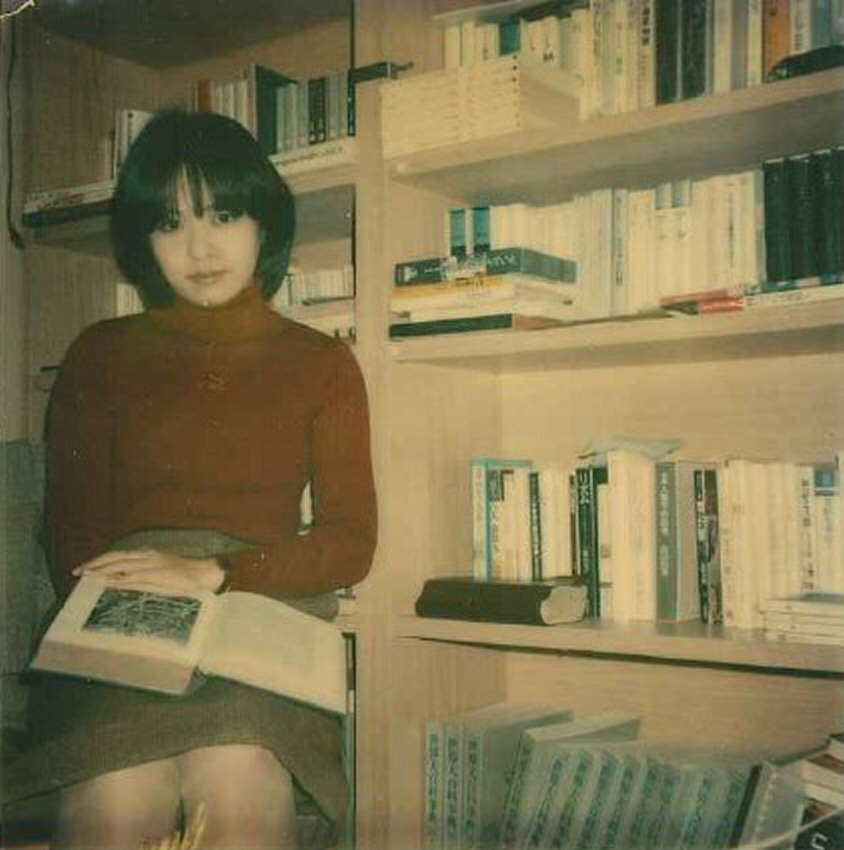

学生時代からシンセサイザーを駆使していた奥田さん

特に注目すべきは、大学の卒業論文でレゲエを研究していたことです。当時の国立音大でレゲエの論文を書いた学生は前例がなく、バロック音楽の教授が指導を引き受けてくれたそうです。ボブ・マーリーの1979年来日公演も観に行かれており、レゲエへの造詣の深さがうかがえます。

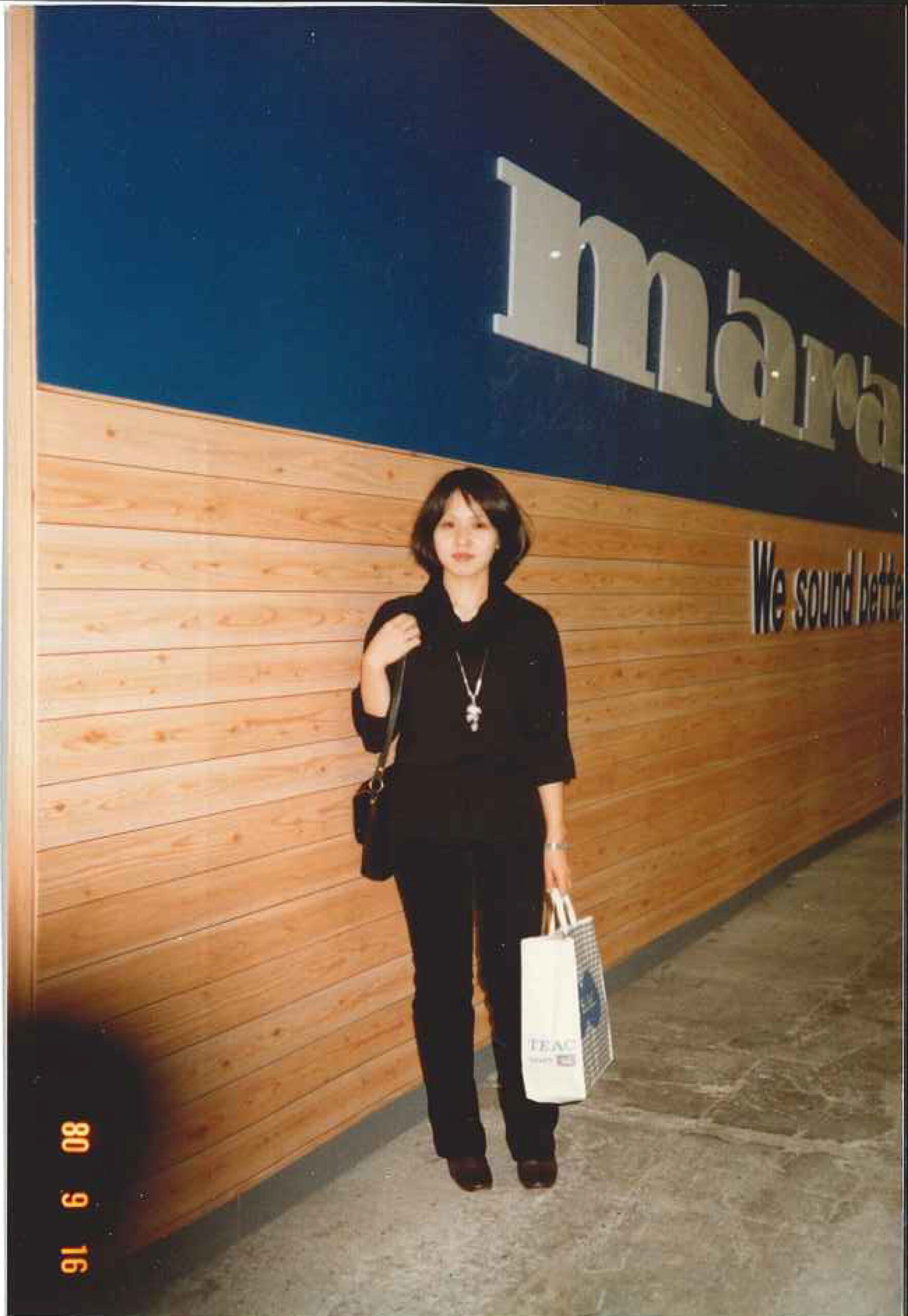

CASIO入社当時の奥田さん。なぜかマランツの会社の前で!?

実際にその当時のお話が以下のYouTube動画でご覧いただけます。

MT-40開発秘話:制約から生まれた革命

MT-40の開発で奥田さんが担当されたのは、パターン制作と仕様決定でした。興味深いのは、この機種の音源構成です。メロディー部分はデジタル音源でしたが、ベースとリズムはアナログ回路で作られていました。当時のデジタル音源は低音域が苦手だったため、アナログでベース音を作ることで太い音を実現していたのです。

※2025.6.17 書き忘れていたので追記

このメロディー部分のデジタル音源は、前年の1980年に発売されたカシオトーンの初代機、CT-201と同様の「子音・母音音源」。この子音・母音音源の詳細については「デジタルシンセの夜明け、1980年発売の『カシオトーン201』に搭載された画期的アイディア、子音・母音音源システム」をご覧ください。

MT-40にコード機能はないが、左側にアナログのベース音源が搭載されていた

また、自動伴奏用の音源が間に合わなかったため、コード機能は搭載されず、ベースとリズムのみの構成となりました。この制約により、必然的にベース音を大きくブーストする必要があり、結果的にレゲエ音楽にぴったりのバランスが生まれました。

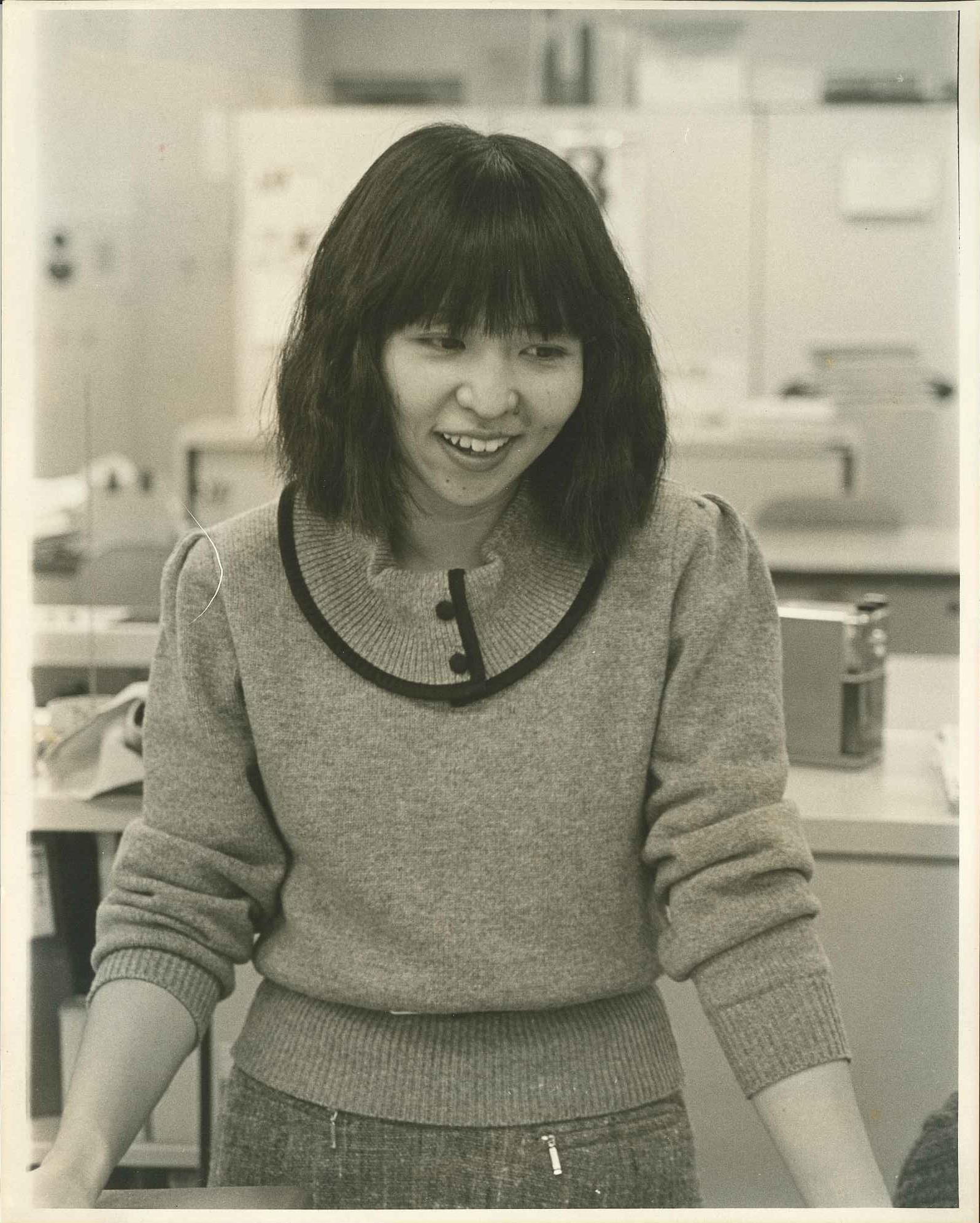

国立音大での卒業論文にレゲエをテーマにした論文を書いたという奥田さん

「rock」パターンを作る際、奥田さんは1小節8拍での制作にこだわったそうです。これをより一般的な2小節パターンに伸ばすことも検討されましたが、「刻みがずれてしまう」という理由で1小節に留められました。この判断が、レゲエの特徴的な3拍目の強いアクセントを活かすことにつながりました。

戦略的なパターン採用とジャマイカでの普及

実は奥田さんは、「rock」パターンに相当な自信を持っていました。上司への提案時には、わざと過激なパターンも同時に制作し、両方を聴かせて選択してもらうという戦略を取ったそうです。結果的に過激なパターンは却下され、狙い通り「rock」が採用されました。

「作ってる時はこれは絶対にウケるって思っていました。初めて作るのに、そういう風に確信めいたところがあって」と奥田さんは当時を振り返ります。

MT-40の詳細な開発秘話とスレンテン・リディム誕生の経緯については、以下の動画で詳しく語られています。

MT-40がジャマイカで普及したきっかけは偶然でした。ノエル・ベイリーが本来欲しかったヤマハのDX7が手に入らず、友人に勧められて代わりにMT-40を購入したというのです。試しに使ってみたところ、そのサウンドが気に入り、楽曲制作に使用したのが始まりでした。

特に重要だったのは、MT-40にコード機能がないことでした。ギタリストが直接ラインで接続でき、簡単にレコーディングできる手軽さが、資金の限られたジャマイカのミュージシャンたちに受け入れられたのです。

海外で注目される「Mother of Sleng Teng」

奥田さんがスレンテンリディムの開発者として注目されるようになったのは、実は最近のこと。約10年前から海外メディアで「Mother of Sleng Teng」として紹介されるようになり、アメリカの音楽誌などでインタビューが掲載されています。

日本ではまだそれほど知られていませんでしたが、海外の音楽業界で奥田さんは非常に有名な存在となっています。これまでCASIOでは、製品開発者があまり前面に出ることは少なかったようですが、最近は変わってきたのでしょう。

海外の音楽雑誌などでは、これまで何度も奥田さんに関しての記事が掲載されている

もっとも、国内のメディアでも数年前に、スレンテン・リディムと奥田さんを取り上げる記事がいくつか出てきていたので、それらで知ったという方も少なくないと思います。その奥田さんも、ちょうどこのインタビューを最後にCASIOを卒業されるとのことで、今後どんなご活躍をされるのかが楽しみなところです。

現在の研究テーマー、ミュージックタペストリー

その奥田さんが現在取り組んでいるのは「ミュージックタペストリー」という革新的なプロジェクトです。これは演奏をリアルタイムで視覚化し、一枚の絵として表現するシステムです。弱く弾くと小さな花びらが、強く弾くと大きな花が現れるなど、演奏の表情がそのまま美しい絵画となります。

このシステムは練習のモチベーション向上や、セラピー分野での応用も期待されています。ミスタッチも含めて美しい絵が生まれるため、技術レベルに関係なく音楽を楽しめるのが特徴です。

興味深いことに、レゲエバンド「スティール・パルス」の元メンバーも、このミュージックタペストリーを楽曲制作に活用しているそうです。

CASIOの理念「すべての人に演奏する喜びを」

最後に奥田さんが強調されたのは、CASIOの楽器開発における基本理念でした。「すべての人に演奏する喜びを与える」という方針のもと、プロだけでなく一般の人々が使いやすい楽器を作り続けてきたそうです。

MT-40のスレンテン・リディムも、まさにこの理念を体現した成果と言えるでしょう。手軽に購入でき、簡単に音楽制作ができる機材が、結果的に音楽史を変える革命を起こしたのですから。

45年間にわたるCASIOでの開発者人生を通じて、数々の革新的な楽器を世に送り出してきた奥田さん。スレンテンリディムの誕生秘話は、制約から生まれた創造性と、音楽への深い愛情が結実した物語でした。

「江夏と藤本のオトトーク」での4回にわたるインタビューでは、ここでは紹介しきれない貴重なエピソードが数多く語られています。DTMや楽器に興味がある方はもちろん、音楽史に興味がある方にもぜひご覧いただきたい内容です。

※第3回、第4回の動画については、公開され次第こちらの記事にも追加していく予定です。

【番組情報】

江夏と藤本のオトトーク・YouTube再生リスト

【価格チェック&購入】

◎OTAIRECORD ⇒ CT-S1000V

◎Amazon ⇒ CT-S1000V

◎サウンドハウス ⇒ CT-S1000V

コメント