2025年10月27日、東京・西早稲田のArtware Hub KAKEHASHI MEMORIALにて、MIDIの最新動向を知るテックイベント「MIDI MEETUP 2025」が開催されました。このイベントは、一般社団法人 音楽電子事業協会(AMEI)、MIDI Association、そして公益財団法人かけはし芸術文化振興財団の主催によるもので、MIDI規格の今を体験できる場として多くの開発者やクリエイターが集まりました。

イベントは二部構成となっており、前半はMIDIを活用した革新的な製品やプロジェクトを表彰する「MIDI Innovation Awards」のセレモニーと受賞作品の紹介。後半は、MIDI 2.0の技術的な最新動向を解説する「Tech Talkセッション」という、非常に密度の濃い内容となっていました。DTMステーションでも長らく注目してきたMIDI 2.0ですが、今回のイベントでは、改めてWindowsのMIDI 2.0対応について、開発者向けのプレビュー版の配布が開始されているという情報や最新の状況が共有され、その普及に向けた環境が大きく前進したことが確認できました。まさにMIDIの未来を体感できる画期的なイベントとなっていたので、紹介していきましょう。

Roland、KORG、YAMAHA。国内ブランドもイベントに登場

会場には、MIDI Innovation Awardsの受賞製品やMIDI2.0に対応した製品がずらっと並んでおり、国内からはRolandのA-88MKII、KORGのKeystageとmulti/poly module、YAMAHAのMONTAGE M6とCubaseが参戦。自由に体験できるようになっていました。

A-88MKⅡは、Synthogyのピアノ音源ソフトであるIvory 3とともにデモ展示が行われており、以前「【NAMMレポート7】MIDI 2.0規格にPiano Profileが登場。Roland A-88MKIIに搭載されIvory3とのデモも展示」という記事でも紹介したNAMMでのセッティングが設置されており、MIDI 2.0のProfileのひとつである「Piano Profile」を体感することができました。

またKeystageとmulti/polyでは、MIDI2.0プロパティエクスチェンジのデモが行われていました。こちらも以前「世界初、MIDI2.0プロパティエクスチェンジ対応の最先端キーボード、KORG Keystage誕生」という記事を書きましたが、これと2025年1月25日に発売されたmulti/poly module、iOSアプリのKORG Moduleを使って、接続するだけでパラメータアサインが一瞬で完了するという、解像度だけじゃない、MIDI2.0の便利さを体験できる内容でした。

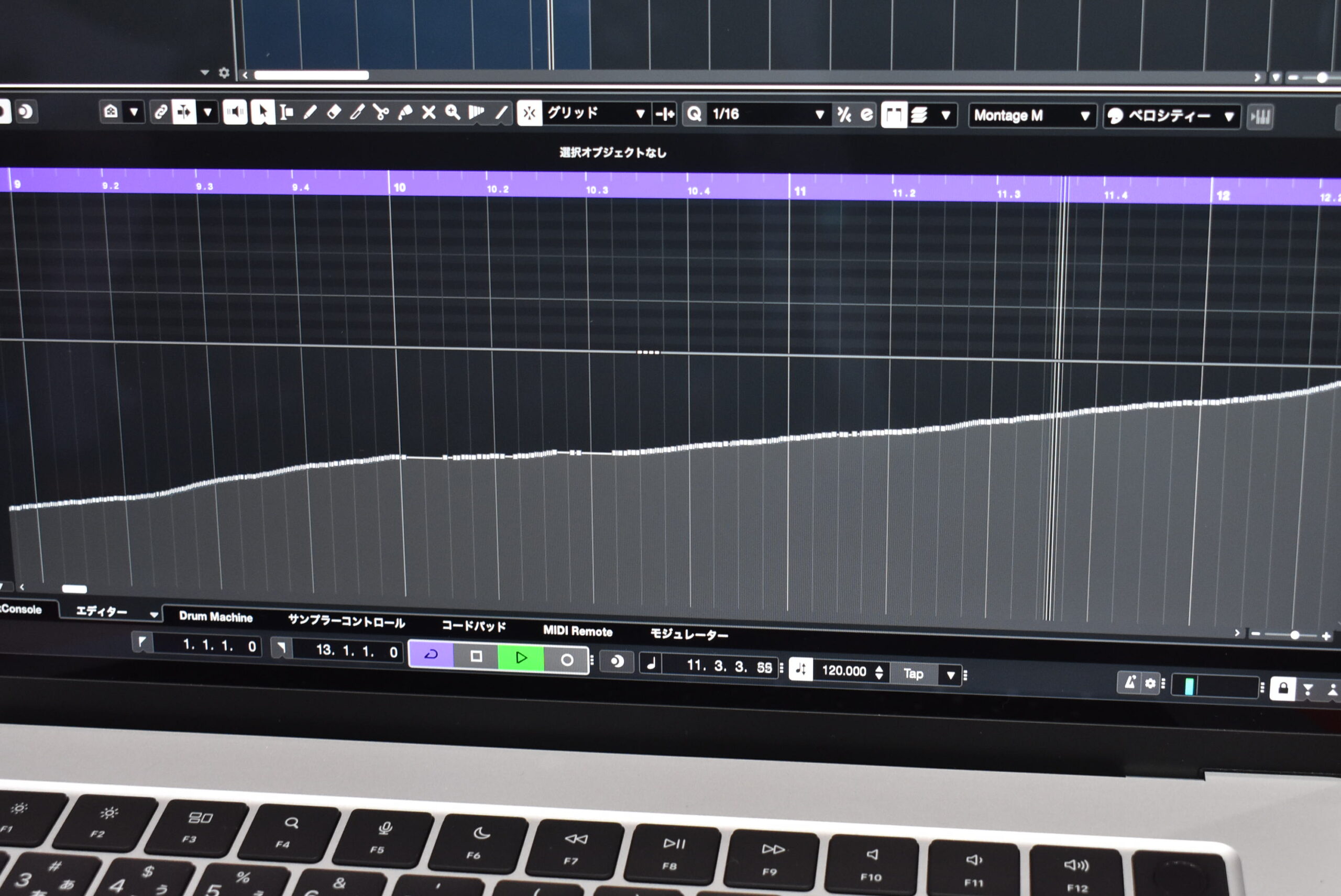

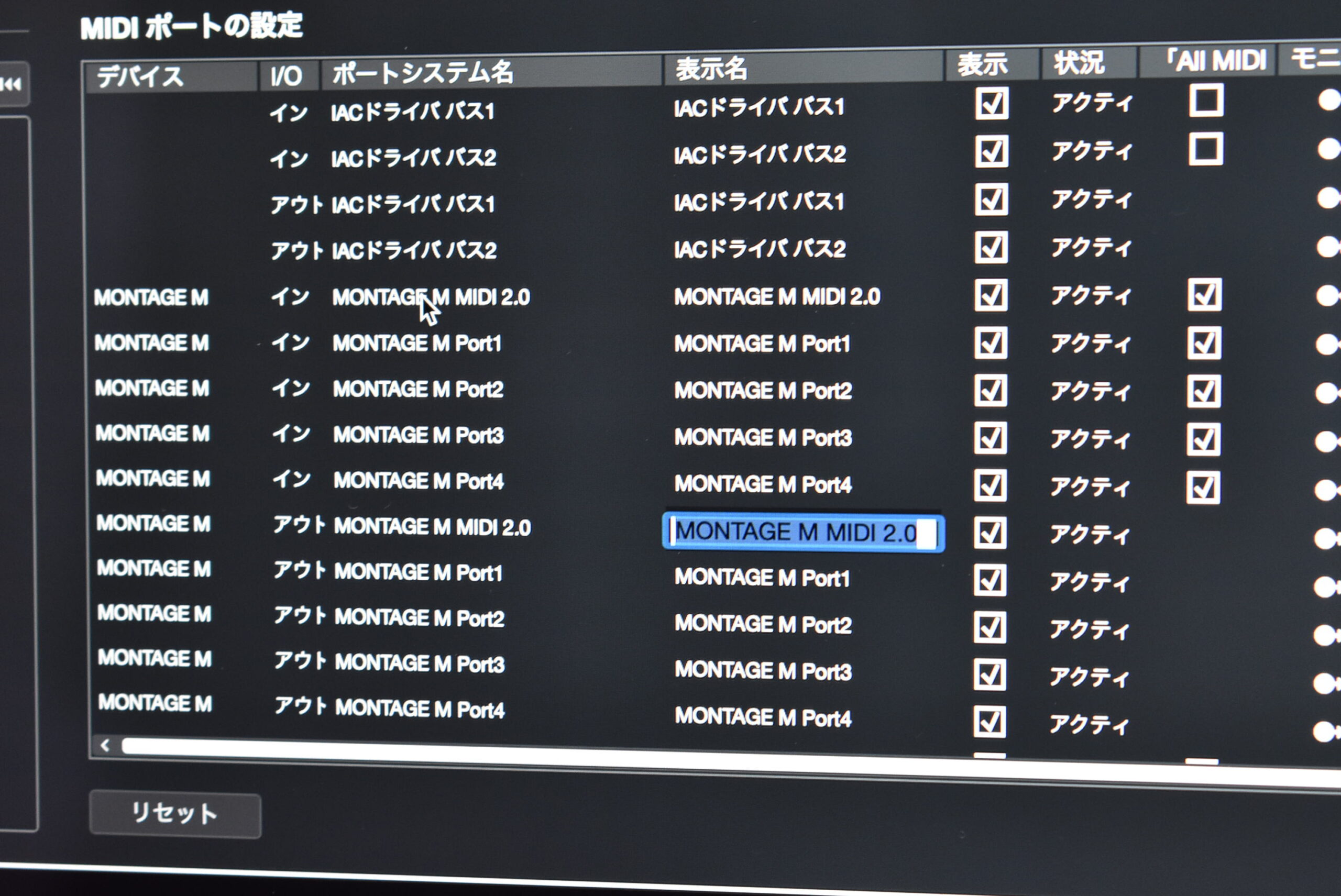

そして、MONTAGE M6とCubaseでは、MIDI 2.0の醍醐味の1つでもあるコントロールチェンジのデモが行われていました。MIDI 1.0はベロシティを128段階、MIDI 2.0では65,536段階、コントロールチェンジでも128段階から約43億段階と、格段に解像度となっているわけですが、桁が大きすぎて、いまいちピンとこないのも事実。

このブースでは、その分解能が視覚的にも分かるような展示がされていました。CubaseにMONTAGE M6を接続し、パラメータをMONTAGE M6のツマミを使ってRECすることによって、オートメーションに打たれる点が、超細かくなっているというもの。

また、MONTAGE M6はMIDI 1.0で使うかMIDI 2.0を使うかを選択することができ、過渡期ならではの工夫も見ることができました(A-88MKⅡは電源投入時に選択可能)。

MIDI Innovation Awards注目の技術

さて、イベントとしてはMIDI Innovation Awardsのセレモニーも行われました。MIDI Innovation Awardsとは、MIDI Association、NAMM、そしてMusic Hackspaceが共同主催するアワードであり、MIDI 1.0および2.0を斬新な方法で活用した、革新的な製品やプロジェクトを表彰するもの。受賞者には、NAMM ShowやMusic Chinaといった主要な国際イベントで製品を発表する機会が与えられるほか、MIDI AssociationからMIDI 2.0プロトタイプの開発支援が受けられるという賞となっています。現在、以下の6つの部門が制定されています。

商用ソフトウェア製品

プロトタイプおよび非商用ハードウェア製品

プロトタイプおよび非商用ソフトウェア製品

芸術的/視覚的なプロジェクトまたはインスタレーション

MIDI 2.0 ベスト製品(全カテゴリー)

今回は世界中から121ものエントリーがあり、その中から各部門のファイリストと受賞作品が選出されました。受賞プロジェクトの6つのプロジェクトについて、開発者本人や関係者によるデモンストレーション、展示が行われました。

物理演算シーケンサ「Playtonik」

プロトタイプおよび「非商用ソフトウェア製品」部門で、見事受賞作となった「Playtonik」は、iPhoneやiPadで使える無料のアプリで、物理演算エンジンを利用した3Dシーケンサとなっています。画面内のオブジェクトが幾何学的な形状の中で跳ね返ることで、人間がプログラムするのとはまったく異なる、偶発的でユニークなリズムやシーケンスを奏でる、不思議な楽器となっています。現在はループ録音やスケール設定が主な機能ですが、今後はMIDI出力にも対応が予定されており、遊び心のある新たなMIDIシーケンサでした。

Native InstrumentsがW受賞。Kontakt 8とKontrol S-Series MK3

DTMでもおなじみ、Native InstrumentsのKontakt 8が「商用ソフトウェア製品」賞、Kontrol S-Series MK3が「商用ハードウェア製品」賞を受賞しました。Kontakt 8は、インテリジェントなMIDIツールが追加され、コード進行やフレーズを自動生成する機能が大幅に強化された点が、新たな音楽のアイデアを生み出すツールとして評価されたようです。

また、Kontrol S-Series MK3は、ハンマーアクション鍵盤を採用したMIDIキーボードコントローラとして、世界で初めてポリフォニックアフタータッチに対応し、グランドピアノのような鍵盤タッチでありながら、和音のノートごとに個別のMIDI情報を送信でき、なおかつ世界中どこでも入手可能というのが、商用ハードウェア製品賞の受賞理由となっています。

AIとの協奏「The JAM_BOT」

「芸術的/視覚的なプロジェクトまたはインスタレーション」部門で受賞した「The JAM_BOT」についても紹介が行われました。これは、人間の演奏とAIによる即興演奏を融合させる、ライブパフォーマンスための装置。このプロジェクトのAIは、世界的なプログレッシブ・メタルバンドDream Theaterのキーボーディスとして知られるJordan Rudess(ジョーダン・ルーデス)さん本人の演奏データのみを学習して構築されています。

このプロジェクトの核心は、人間とAIのリアルタイムな対話にあるとのこと。パフォーマンス時は、AIが生成する音楽に合わせて、葉のような形状のロボットが動く背景セットや照明が連動し、観客はどちらが演奏の主導権を握っているかを視覚的に理解できる仕組みとなっています。Jordan Rudessさん自身も、このAIについて「まだ開発中であると同時に、独自の脳を持っているため、非常に予測不可能」と語っているとのこと。

当日は残念ながらライブデモンストレーションは行われませんでしたが、AIとトッププレイヤーがMIDIを通じてセッションを行うという、その革新的なコンセプトが紹介されました。

モーターが弦を弾く「Circle Guitar」

次に、「プロトタイプおよび非商用ハードウェア製品」部門で受賞した「Circle Guitar」のデモンストレーションが行われました。これは、ギターのボディに内蔵されたウィールがモーターで回転し、弦を高速でピッキングするという、まったく新しい発想の楽器。

開発者本人による実演では、ウィールの回転速度やパターンがMIDIで制御され、人間ワザとは思えないほどの高速で正確なアルペジオや、リズミカルなシーケンスが演奏されました。ウィールの速度をCCでコントロールすることで、音のパターンをダイナミックに変化させることなどでき、6つの弦はそれぞれ独立して出力されるヘキサフォニック仕様になっており、まさにMIDIによって拡張されたギターの未来形となっていました。

鍵盤表現の革命「Azoteq」インダクティブセンシング技術

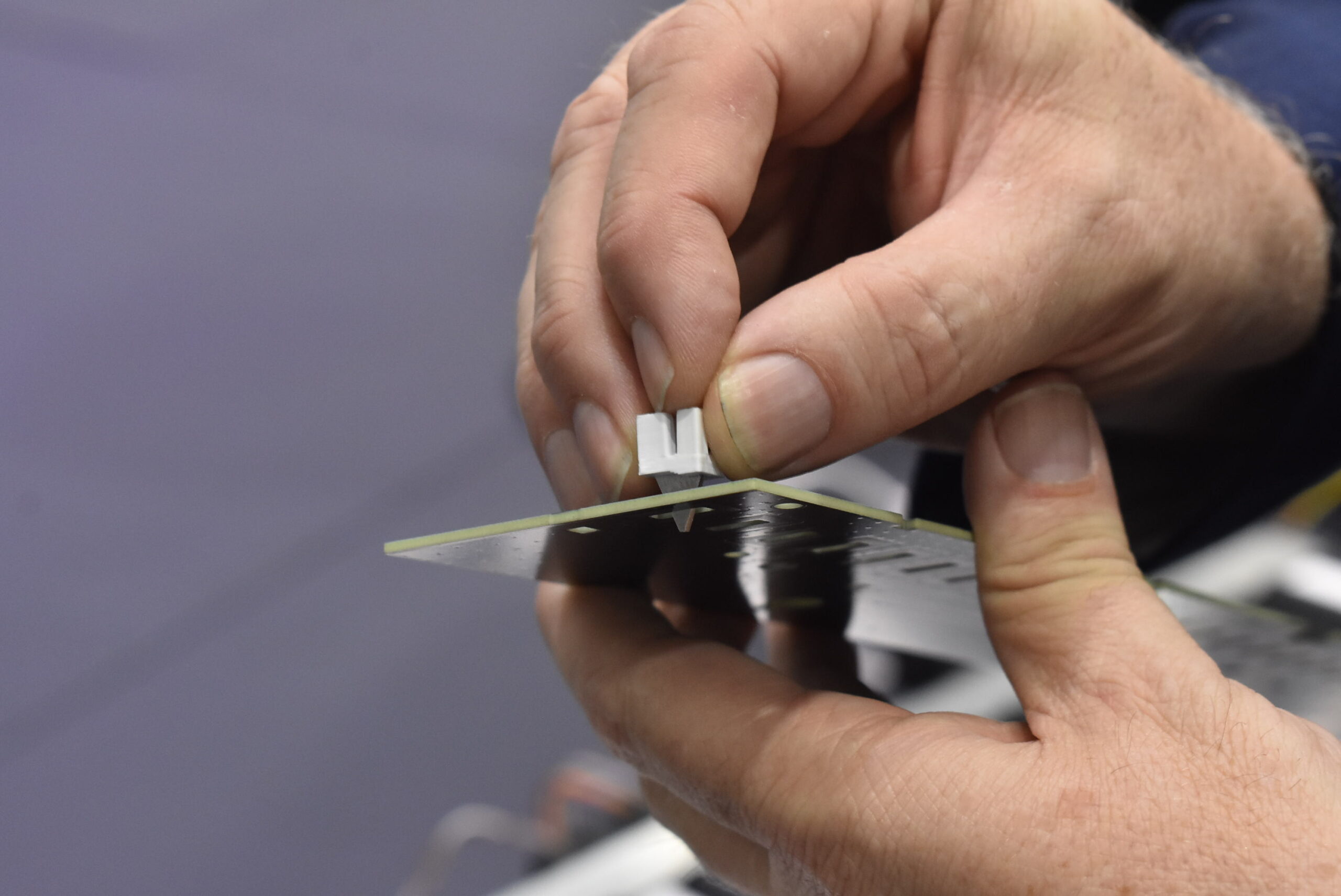

最後に、「MIDI 2.0 ベスト製品」部門で見事受賞した、南アフリカのデバイスメーカー、Azoteqによるキーベッド技術のデモンストレーションが行われました。これは従来のスイッチ式ではなく、インダクティブセンサーを用いて、鍵盤のすべてのストロークを非常に高い解像度で測定するという革新的な技術。

デモでは、この技術がいかにピアノやシンセサイザの表現力を向上させるかが示され、たとえば、アコースティックピアノ特有の「鍵盤を半分押し込んだ状態からの打鍵」といった微妙なニュアンスも正確に検知できるようになっています。従来、鍵盤のベロシティーの検知は鍵盤を押す浅い位置と深い位置の2つのスイッチがどのくらいの時間差で押されるかで検出していましたが、これはどのくらの深さで押されているかを高精細に検出するデバイスで、ある意味、キーボードに革命を起こす可能性を持った技術となっています。

上記のキーボードは、Azoteqのデバイスを中国のキーボードメーカーが組み込んでMIDI 2.0対応させた試作機を演奏したものです。鍵盤を押し込む深さに応じてフィルタのカットオフやオシレータの波形がリニアに変化する様子が実演されていたのが分かると思います。MIDI 2.0の高解像度コントロールの表現力を最大限に活かすための技術が開発中で、Azoteqはキーボードメーカーにこの技術を提供し、2026年には搭載製品が登場する計画とのことです。

MIDI 2.0の最新動向

イベントの後半は「Tech Talkセッション」と題し、MIDI 2.0の技術的な最新動向について、開発者たちによる詳細な解説が行われました。まず登壇したのは、Rolandの冨澤 敬之さんです。冨澤さんはMIDI規格委員会MIDI2.0部会長も担当されており、MIDI 2.0の規格策定にも深く関わっている人物。

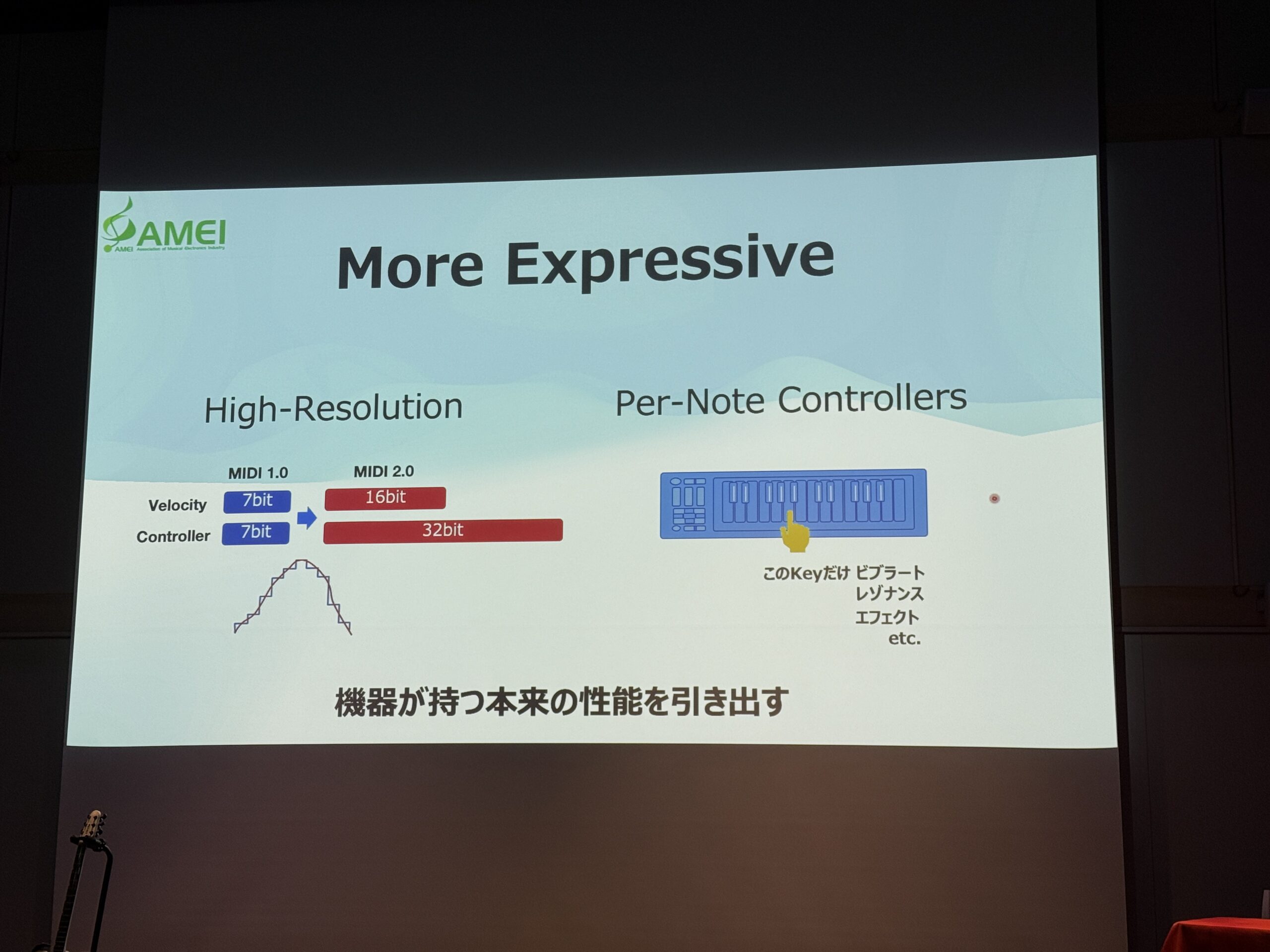

冨澤さんからは、まずMIDI 2.0の基本概要についておさらいがありました。MIDI 1.0が一方通行の通信だったのに対し、MIDI 2.0は双方向通信が基本となります。これにより、接続された機器同士が「どんなことができるか」を自動で情報交換し、設定を最適化できるプロファイル機能が実現します。また、ベロシティが16ビット、コントロールチェンジが32ビットと高解像度化されることや、特定のノートだけを個別にコントロールできるなど、表現力が格段に向上する点も大きな特徴です。

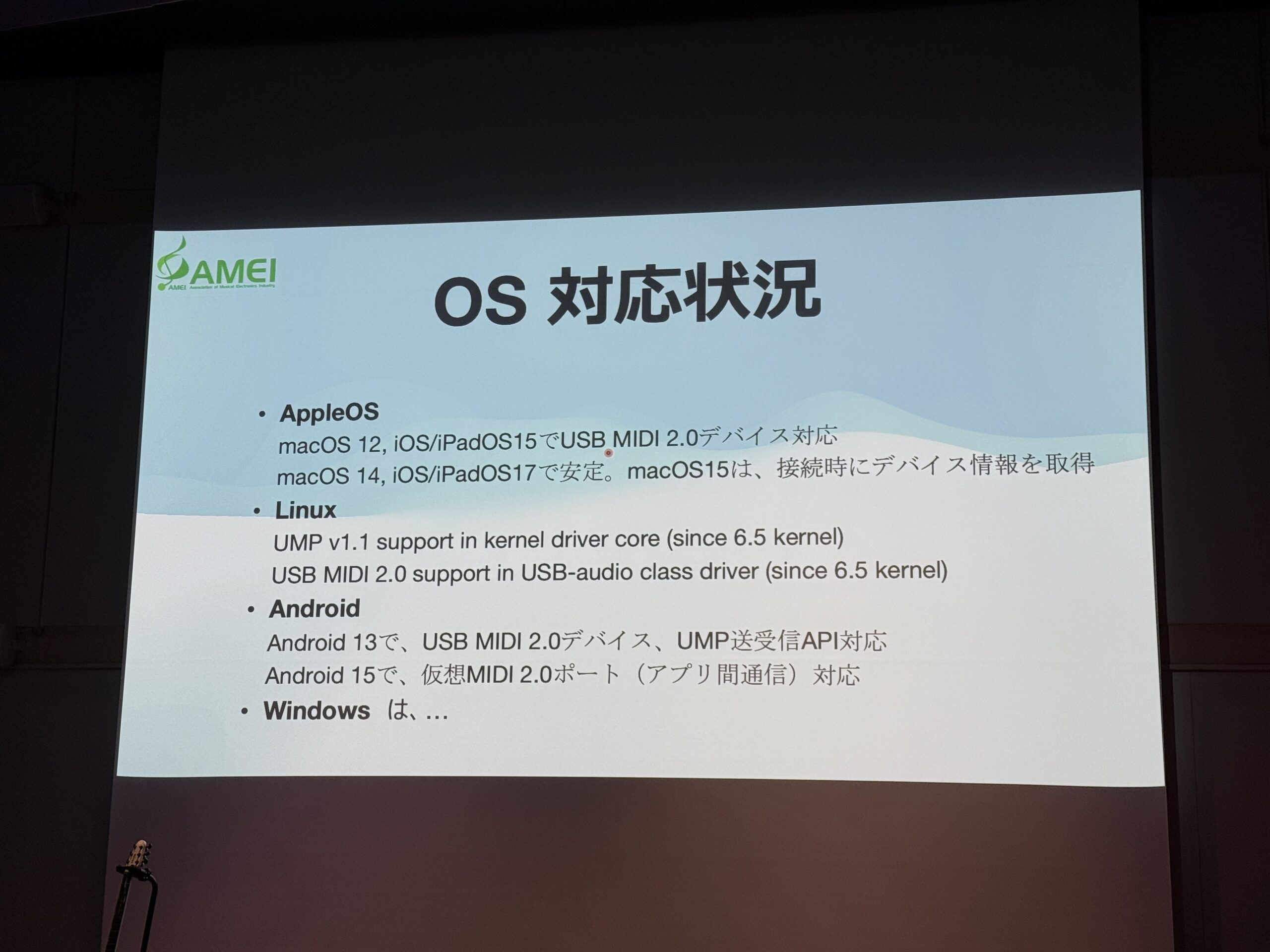

各OSの対応状況とWindowsの現在

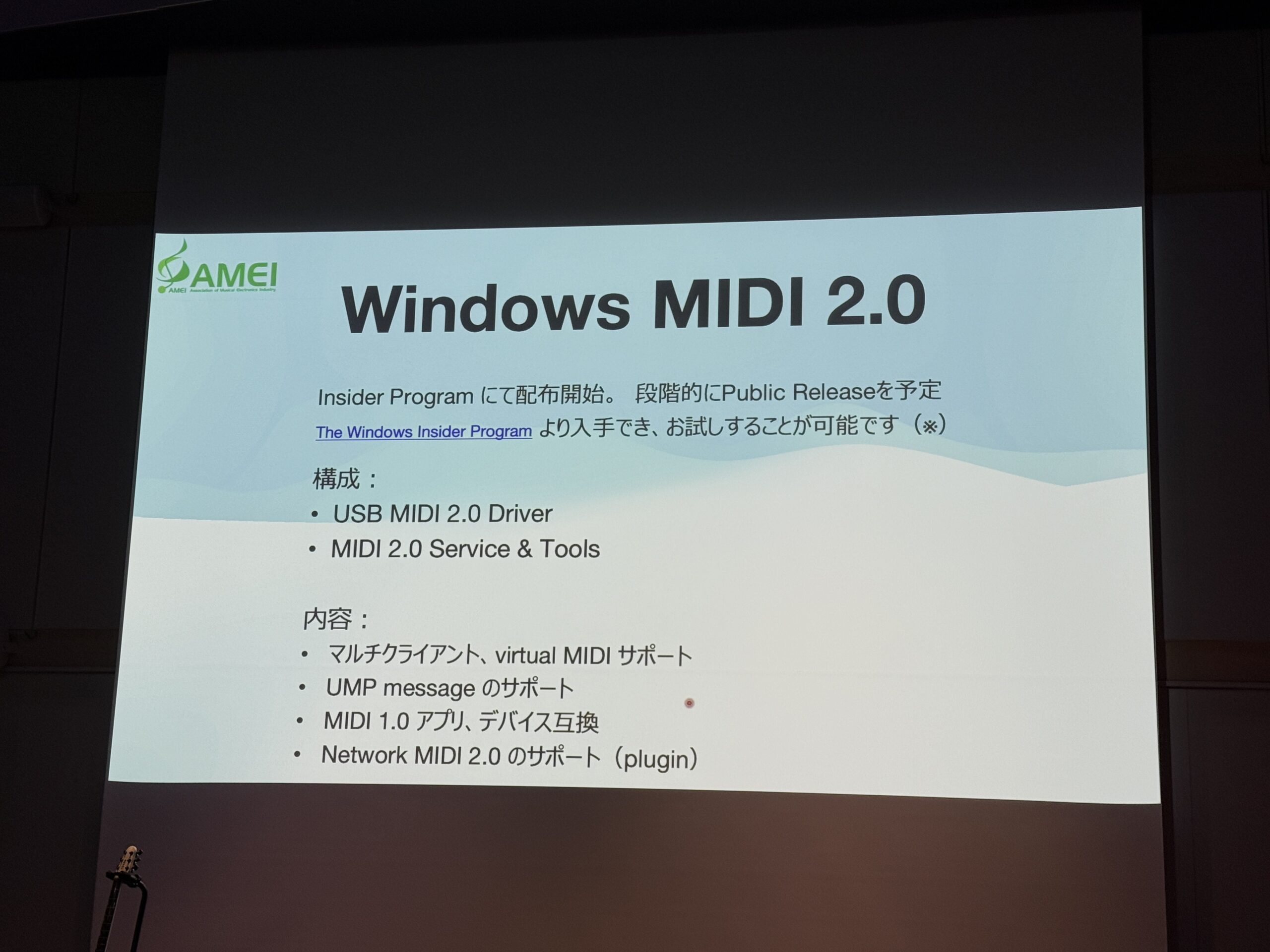

そして、OSの対応状況についても最新情報が共有されました。AppleはすでにmacOS 12から対応を開始しており、macOS 14で安定動作するようになっています。Linuxもカーネル6.5から対応。Androidも13から対応が始まっています。そう、残るはWindowsです。DTM環境において依然として大きなシェアを持つWindowsの対応が未対応でしたが、ご存じの方も多いと思いますが、すでにWindows Inside Previewでは実装されており、その精度も上がってきています。そして「今後段階的にパブリックリリースを予定しています」という、待望のアナウンスがありました。MIDI Associationの担当者からも2026年春には完全に対応しているのではないか、という話も出ていました。

Insider Previewはインストールすると元に戻すことができないので、完全に実験用のマシンにインストールするべきと、冨澤さんも注意を促していましたが、Insider Previewをインストールすれば、USB MIDI 2.0ドライバはもちろん、マルチクライアント対応、バーチャルMIDIポートなどが含まれているとのことです。Windowsのパブリックリリースが完了すれば、すべての主要なOSでMIDI 2.0が動作する環境が整うことになり、MIDI 2.0対応機器の開発や普及が一気に加速する可能性が出てきたというわけですね。

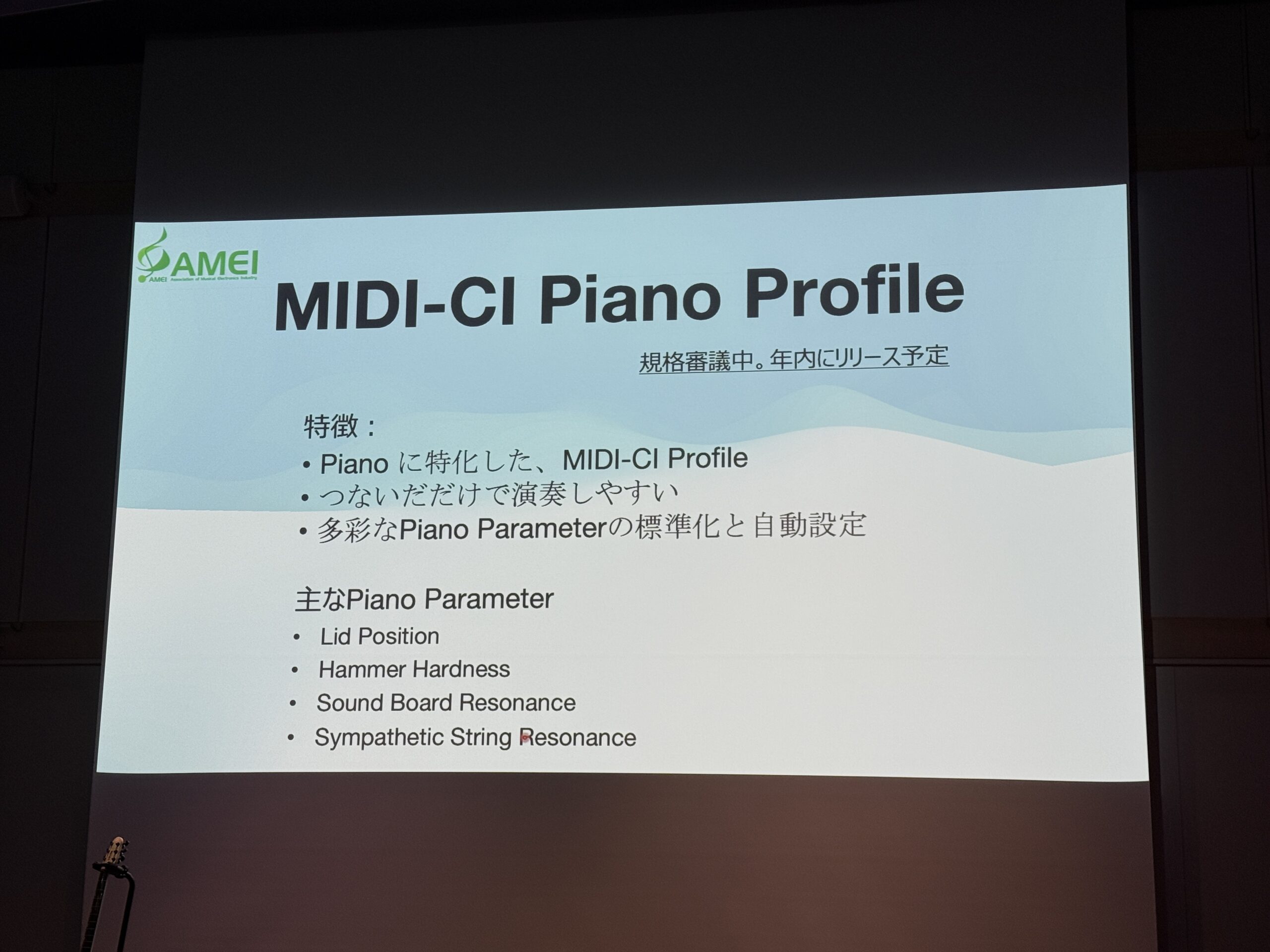

ピアノとドラム。進むプロファイル規格の策定

続いて、MIDI 2.0の核ともいえる「プロファイル」の策定状況についても解説がありました。現在「MIDI-CI Profile for Piano」は大筋が固まり2025年内での正式公開に向けて最終調整が行われています。これは、キーボードと音源がこのプロファイルに対応していれば、メーカーが違っても自動的に最適なタッチカーブやペダルカーブが設定され、演奏しやすい状態になるというものです。また、ピアノ特有のパラメータ、たとえば屋根の開け具合やハンマの硬さなども定義されており、コントローラのノブやスライダに自動でアサインされるようになります。

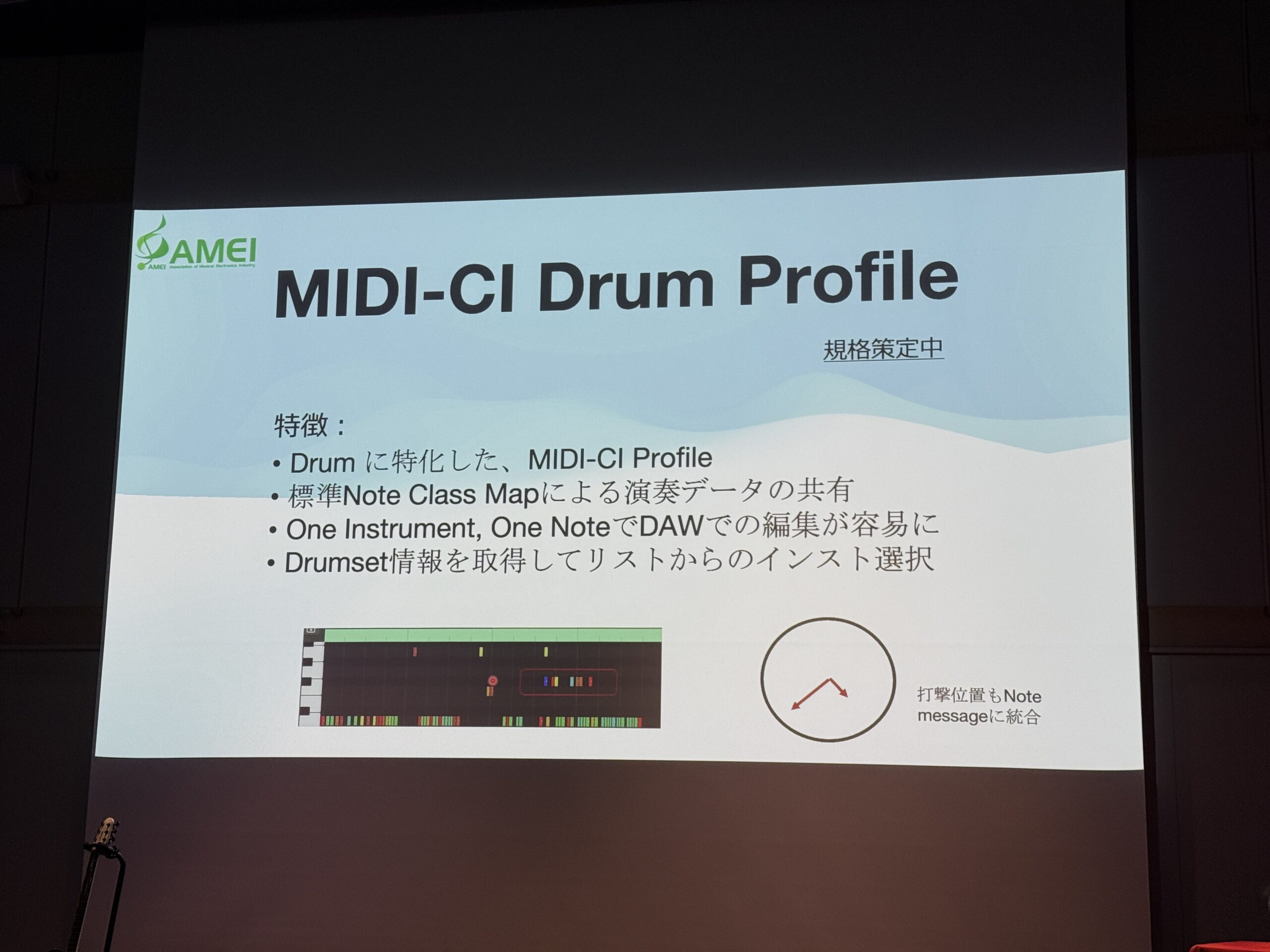

さらに現在策定が進んでいるのが「ドラムプロファイル」です。これは、GM規格のドラムマップと似ていますが、決定的な違いは「ワンインストルメント・ワンノート」である点です。たとえばハイハットは、GMではクローズ、オープン、ペダルが別々のノート番号に割り当てられていましたが、ドラムプロファイルでは1つのノート番号に集約されます。

そして、そのノートメッセージ自体に「奏法」や「叩いた位置」といった情報が含まれるようになります。これにより、ピアノロール画面での編集が非常に容易になるというわけです。特に複雑なハイハットの制御について多くの時間が割かれており、電子ドラムの演奏表現をいかに正確にMIDIデータ化するかに注力して規格策定が進められていることが伺えました。またAMEIとMIDI Associationが現在、非常に密接に協力しながらこれらのプロファイルを策定している点も強調されており、国際的な連携が取れていることも印象的でした。

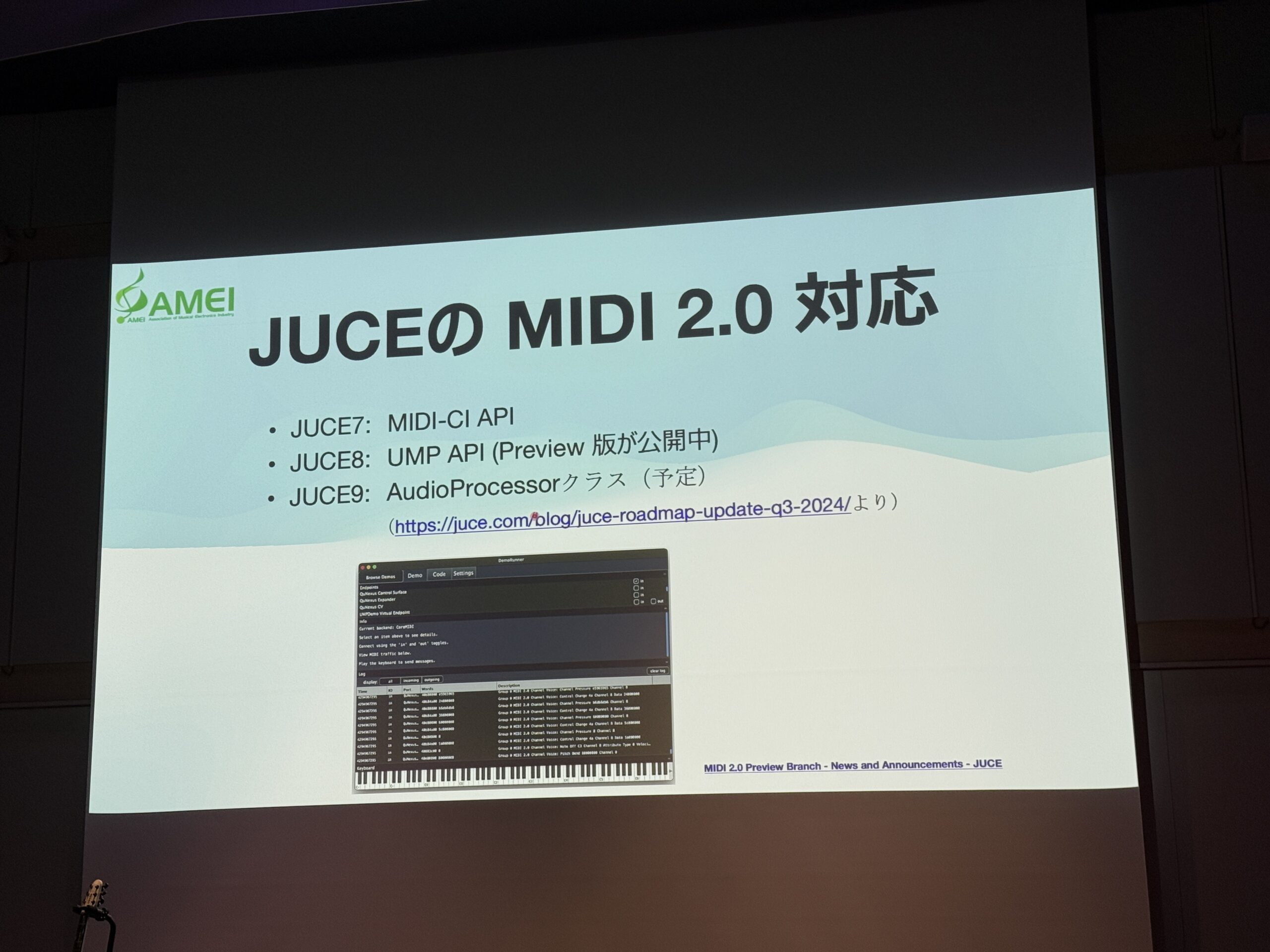

開発環境も整備。JUCE 9での本格サポートも

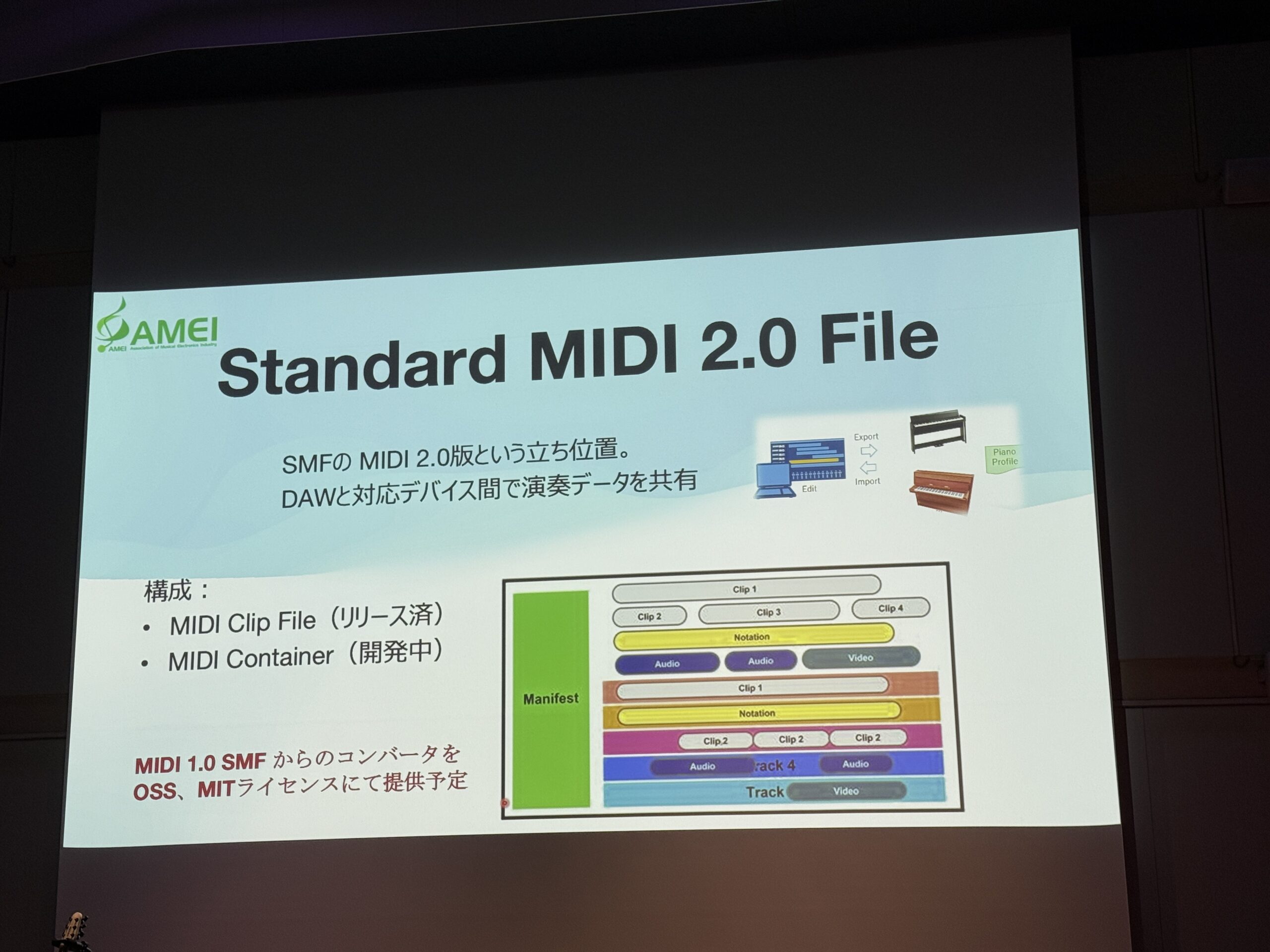

MIDI 2.0の普及には、対応機器だけでなく、DAWやプラグインの開発環境が整うことも不可欠です。その点についても、大きな進展がありました。まず、SMFのMIDI 2.0版にあたる「スタンダードMIDI 2.0ファイル」の規格策定が進んでおり、その中核となる「MIDIクリップファイル」というフォーマットはすでに公開されています。

また、DAWやプラグインの開発を容易にするためのライブラリ「MIDI-CI Helper」の開発が、Apple、Steinberg、Bitwigなどが参加するDAWワーキンググループによって進められています。そして、多くのプラグイン開発で使用されているフレームワーク「JUCE」の対応状況ですが、JUCE 8でUMP(Universal MIDI Packet)のAPIサポートが始まり、現在プレビュー版が公開されています。さらに、JUCE 9では、AudioProcessorクラスによるDAW Plugin 対応が期待されます。

MIDI2.0については、MIDI Associationページ(https://midi.org)にすべての情報が載っており、AMEIページ(https://amei-music.github.io/midi2.0-docs/ja)でも、一部日本語訳された内容を閲覧可能です。開発者向けとしては、midi2.dev (https://midi2.dev/)に開発に必要なツールやライブラリが揃っているとのことでした。

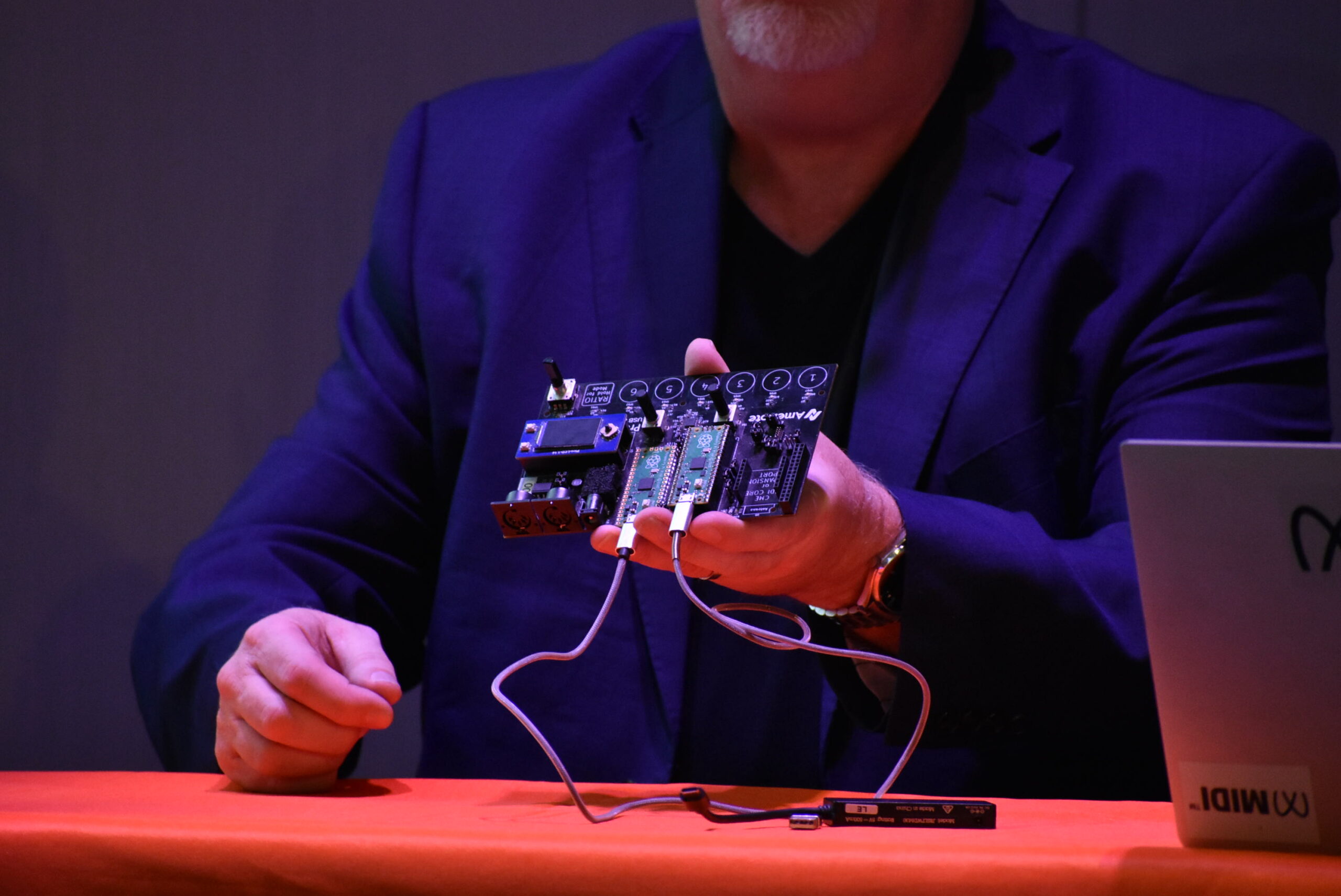

ProtoZOAと開発ツールによるデモンストレーション

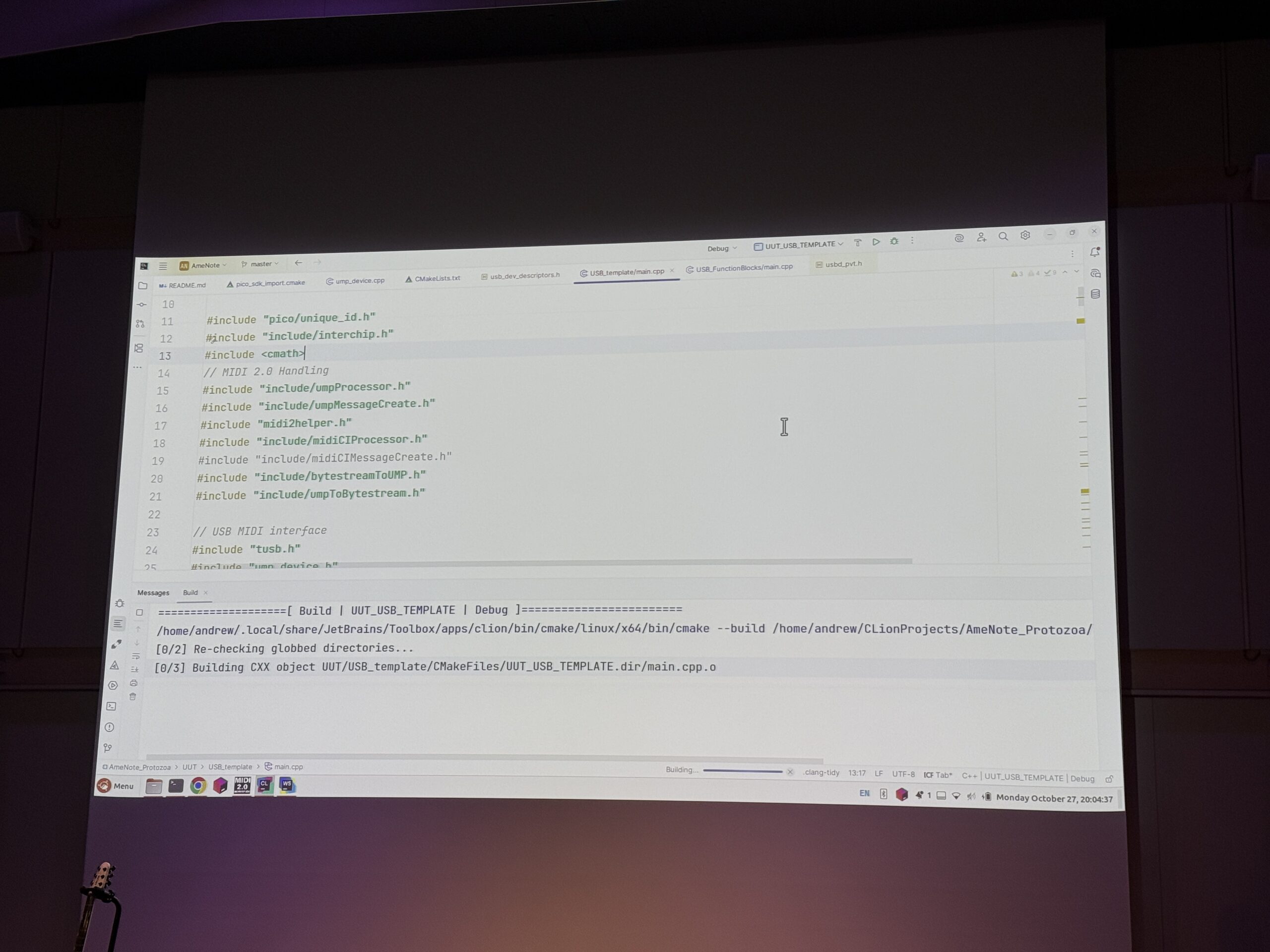

冨澤さんのセッションに続き、MIDI Associationのアンドリューさんらが登壇し、MIDI 2.0デバイス開発のための具体的なツール群が紹介されました。中心となったのは「ProtoZOA(プロトゾア)」と呼ばれる、Raspberry Pi PicoをベースにしたMIDI 2.0のテストツールです。これはUSB MIDI 2.0デバイスとして機能するだけでなく、MIDI 1.0と2.0の翻訳機能も備えた強力な開発基板となっています。

さらに、ウェブベースのツール「USB Descriptor Builder」を使い、その場でMIDI 2.0デバイスのプロトタイプを作成する実演も行われました。このツールでは、必要な機能を選択していくと、USBディスクリプタのC++コードが自動生成されます。そのコードをProtoZOAのファームウェアに書き込むだけで、即座にMIDI 2.0デバイスとしてPCに認識させることができるというわけです。動作検証に欠かせない”MIDI 2.0 Workbench” を始め、これらのツールはすべてオープンソースで提供されており、開発者がMIDI 2.0対応製品を作りやすい環境が急速に整ってきていることが実感できました。

【関連情報】

AMEIページ

MIDI Associationページ

コメント