ベーシストであれば、その名を知らない人はいないニューヨーク発のベースアンプブランド、Aguilar Amplification。U2のAdam Clayton、Arch EnemyのSharlee D’Angelo、Alicia KeysのAl Carty、JamiroquaiのPaul Turnerなど、プロの現場で絶大な信頼を得ているアナログベースアンプにおける著名なブランドの一つですが、2021年1月にKORG USAの傘下に入ったことは、大きなニュースとなりました。その後、同じくKORGグループ内VOXブランドからリリースされているギター・ベース ヘッドフォンアンプ「amPlug3」のAguilar Tone Hammerモデルをリリースしたりするなど、そのシナジーを活かした製品開発が進められてきました。

そうした中、ついにAguilarのサウンドをDAW上で実現する、初の本格的なプラグイン「Aguilar Plugin Suite」が登場しました。これは、Aguilarの現行ラインナップを網羅するだけでなく、KORGが新たに開発した最先端のAI技術と、従来の高精度なモデリング技術を融合させた「ハイブリッド・アプローチ」を採用しているのが最大の特徴です。このアプローチは、アナログ機器の持つ複雑な振る舞いをAIで捉えつつ、CPU効率とサウンドの正確性を両立させる、次世代の技術となっています。今回、この画期的なプラグイン開発の中心となった3名に、オンラインでインタビューすることができ、ニューヨークからはAguilarのブランドマネージャーとして製品哲学を深く知るJordan Corteseさん。ベルリンの拠点からは、AI業界では有名人でAI技術の核心を担うFabian Esquedaさん。そして、これらグローバルなチームを束ね、プロジェクトを牽引したKORG技術開発部事業開発マネージャーの村井勝吾さんにお話を伺いました。前半では、Aguilar Plugin Suiteの概要を紹介しつつ、後半では、開発の背景やAI技術の詳細、そしてKORGグループとしての今後の展望までを伺ったインタビューを紹介していきましょう。

Aguilar、KORGグループ入りとその背景

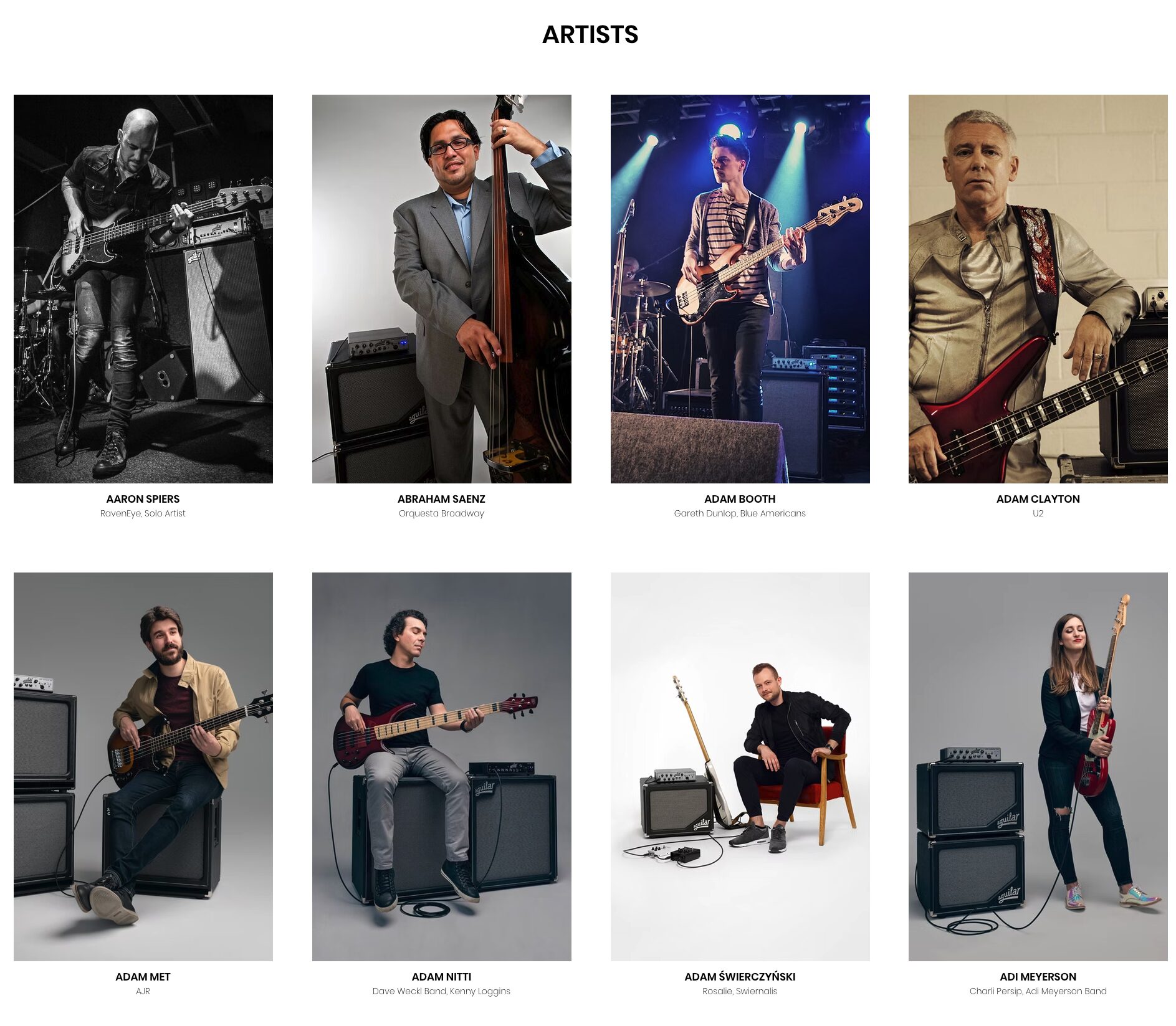

改めてAguilarについて触れておくと、1995年にニューヨーク・マンハッタンで設立された、ベースプレーヤのためのアンプやエフェクタ、ピックアップなどを製造する専門ブランドです。太く、暖かく、音楽的な存在感を持つサウンドは、ジャズ、ファンク、ロックからポップスまで、ジャンルを問わず世界中のベーシストに愛され、スタジオやステージで定番の機材としての地位を確立してきました。

世界中のベーシストに愛用されているAguilar製品。Aguilarアーティストページ

そのAguilarを2021年にKORG USAが買収。KORGといえば、シンセサイザやデジタルオーディオ機器のイメージが強いですが、一方で英国の老舗アンプブランドVOXなども手掛けており、ギター/ベースアンプ市場への知見も深いメーカーです。さらに2023年には、フィンランドを拠点とする先進的なベースエフェクタ・ブランドであるDarkglass Electronicsの経営権も取得しており、Aguilarと並んでハイエンド・ベース市場への展開を強化しているのです。

こうした動きの背景には、KORGが日本本社だけでなく、世界各地にR&D拠点を持ち、AIを含めた最先端の技術開発をグローバルに進めているという事実があるのです。今回のAguilar Plugin Suiteの開発は、まさにその体制を象徴するものとなっています。具体的には、ニューヨークを拠点とするAguilarのブランドマネージャーのJordan Corteseさん、日本本社の技術開発部からKORG USAに出向中で事業開発マネージャーの村井勝吾さん、そしてKORG Germanyを拠点とするFabian Esquedaさんによる国際的な共同開発製品となっています。

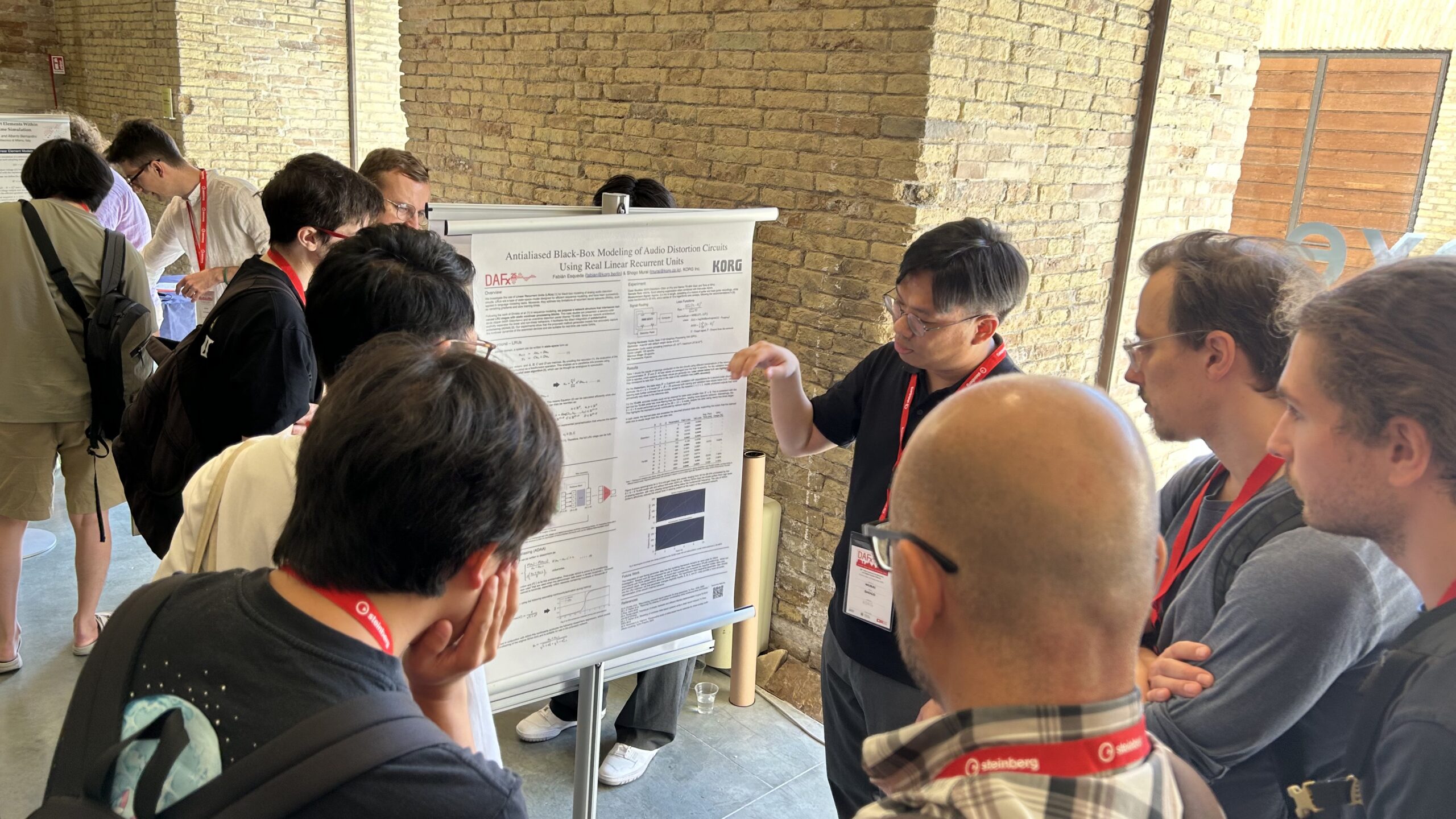

特に注目すべきは、KORG Germanyを拠点とするFabianさんです。彼はAIを用いた回路モデリング分野における著名な研究者であり、この分野に関する複数の学術論文を発表し、以前在籍していたNative Instrumentsでは「Guitar Rig 6」に搭載されたIntelligent Circuit Modeling技術の開発に携わりました。Aguilar Plugin Suiteに採用されたAI技術は、このFabianさんらによって開発された最新のモデリング技術であり、毎年ヨーロッパで開催されているオーディオ信号処理の国際学会「DAFx」でも発表されたものなのです。Fabianさんは来年からDAFxの査読委員を務めることとなっているなど、KORGがこうしたアカデミックな最先端の研究開発に深く関与していることが伺えるというわけです。

KORGはアカデミックな最先端の研究開発にも深く関与している。DAFx25ページ

こうした背景の中、KORGグループとしての強力な開発リソースやグローバルなAI技術と、Aguilarのアナログサウンドの哲学がどう融合していくのか、その後の展開が待たれる状況でした。その一つの答えが、今回登場したAguilar Plugin Suiteというわけです。

プラグイン・プレイ。複雑な操作いらずで最高のサウンドを鳴らすAguilar Plugin Suite

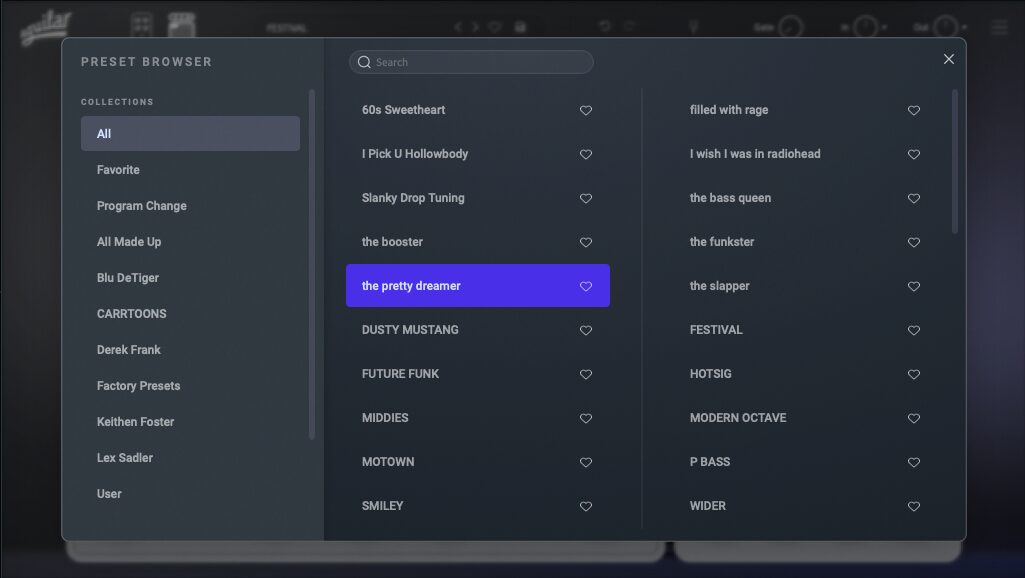

インタビューに移る前に、少しAguilar Plugin Suite自体がどんなプラグインなのか紹介していきましょう。Aguilar Plugin Suiteは、macOS / Windows対応で、VST3、AU、AAX、またスタンドアロンにも対応したプラグインで、Aguilarの代表的なアンプ、キャビネット、エフェクタをパッケージしたものとなっています。

まず印象的なのは、ハードウェアの外観と操作感を忠実に再現しており、非常に直感的なUIである点。マニュアルを見ることなく、いつもの機材を触る感覚で即座に音作りを始められる、迷わせないデザインとなっており、まさにAguilarの哲学がデジタル上でも反映されているのです。

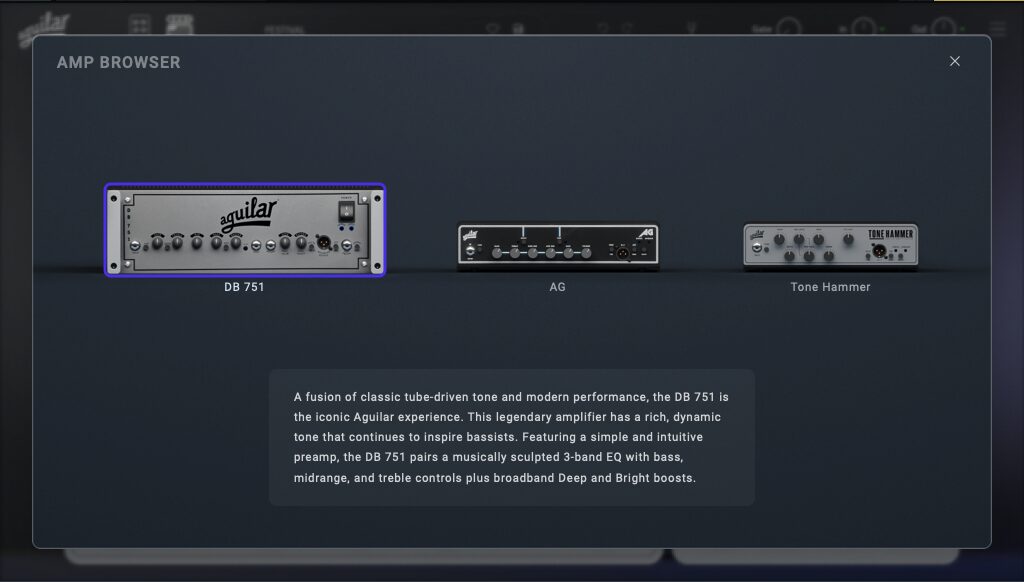

Aguilar Plugin Suiteには、キャラクタの異なる3種類のアンプヘッドが収録されています。まず真空管アンプの「DB 751」。これはAguilarのフラッグシップモデルであり、真空管ならではの豊かな倍音と圧倒的なヘッドルーム、そして音の太さが特徴となっています。次にソリッドステートの「AG」。こちらはソリッドステートならではの、高速でクリア、かつパンチのあるサウンドが持ち味。そして定番プリアンプ「Tone Hammer」。Tone Hammer特有の有機的なドライブサウンドと柔軟な音作りをDAW上で実現するようになっています。

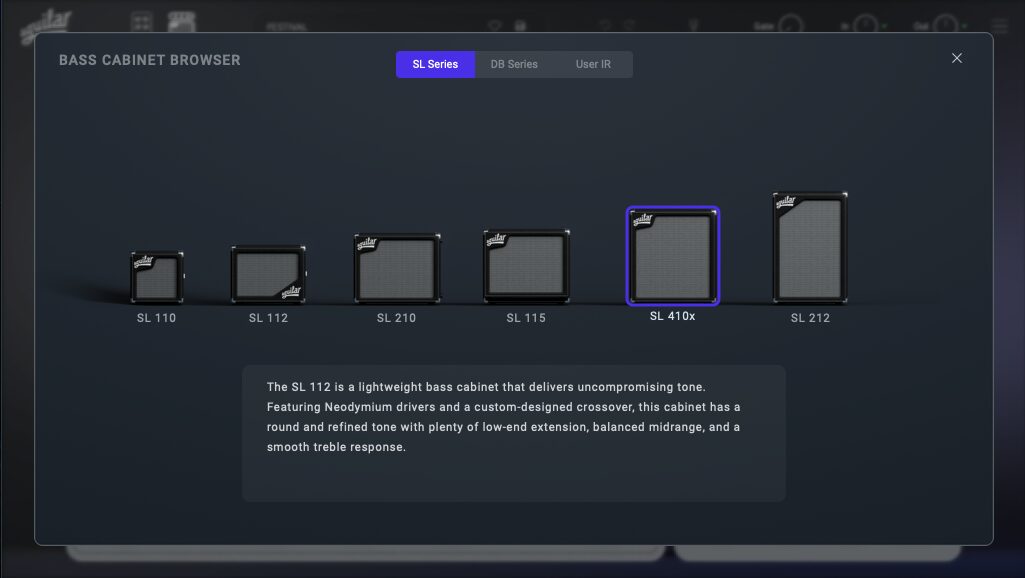

キャビネットは、DBシリーズとSLシリーズの2種類が用意されており、「DBシリーズ」はリッチな低域が特徴のトラディショナルなサウンド、「SLシリーズ」はネオジムスピーカを採用した軽量かつレスポンスの速いモダンなサウンドとなっています。さらに、これらAguilarのキャビネット・シミュレーションに加え、ユーザ自身が持つIRデータ、いわゆるインパルス・レスポンスを読み込ませる「User IR」機能も搭載されており、6つのスロットに好みのIRをロードして使用することも可能となっています。

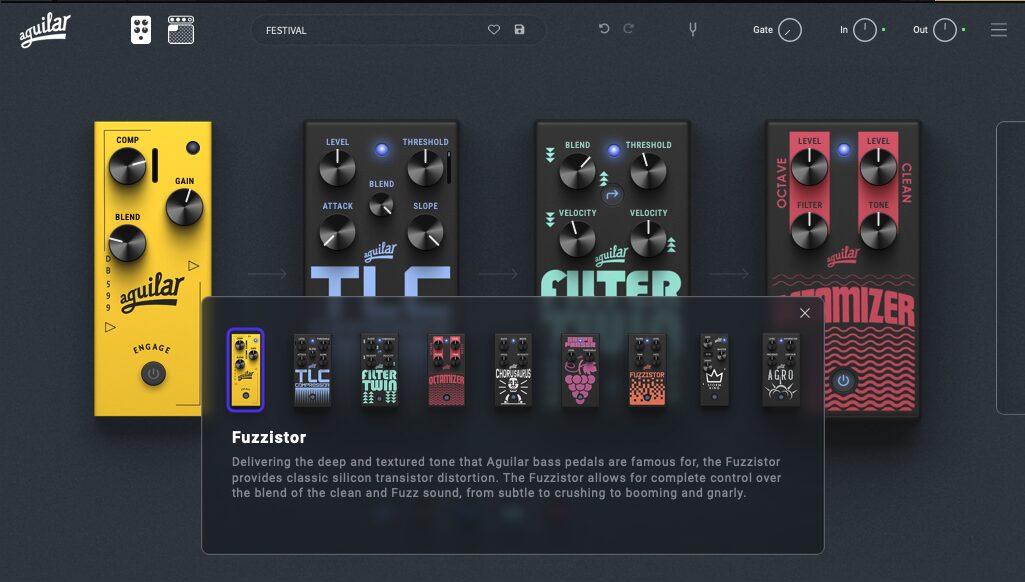

エフェクタは合計9種類が収録されていて、コンプレッサは、ベース用にシンプルな操作性を追求した「DB 599」と、スタジオ品質のきめ細かな設定が可能なAguilar独自のTLC回路を搭載した「TLC Compressor」の2種類が用意されています。フィルター系では、2つのフィルターが逆方向に動作し、70年代のファンクサウンドを生み出す「Filter Twin」が収録。

ピッチ系には、クリーン音とオクターブ音を独立して調整・ブレンド可能な定番オクターバ「Octamizer」、モジュレーション系も充実しており、アナログBBD素子による温かい揺れが得られる「Chorusaurus」と、シンプルな2ノブ構成のアナログフェイザー「Grape Phaser」が揃っています。

そして歪み系は、クラシックなシリコントランジスタファズ「Fuzzistor」、多彩なミッドレンジコントロールが可能なオーバードライブ/ディストーション「Agro」、そしてチューブライクなサチュレーションからファズまでカバーする「Storm King」という強力な3種類が収録されています。これらもすべて、実機のサウンドと操作感が徹底的に追求されたエフェクタとなっています。

開発者インタビュー:Aguilar Plugin Suite誕生の背景

さて、ここからは、このAguilar Plugin Suiteを開発した3名に伺ったお話を紹介していきましょう。ニューヨークからAguilarのブランドマネージャーJordanさん。ベルリンからリサーチャのFabianさん。そして、ニューヨークを拠点にKORG R&Dとしてプロジェクトを推進した村井勝吾さんです。

プロジェクトの始動とKORGとのシナジー

ーーまず、このAguilar Plugin Suiteプロジェクトがスタートした経緯から教えていただけますか。

村井:私がニューヨークに赴任したのが2年ほど前、2023年頃になるのですが、そのタイミングでJordanと話を始めたのがきっかけです。ご存知の通り、Aguilarは伝統的にアナログ機器のブランドでしたから、「そのAguilarが、どうやってデジタルの世界に入っていくか」というテーマがまずありました。そこから、私自身もKORGの人間としてニューヨークに来たからには、AguilarとKORGの間でどのようなシナジーを生み出せるか、という点を一緒に模索し始めた…というのが、このプロジェクトの始まりですね。

ーーちなみに、お二人はこのプロジェクトが始まる前は、それぞれどのようなことをされていたのですか?

Jordan:私はAguilarでのキャリアをマーケティング側からスタートしました。コンテンツ開発やアーティストとのリレーション構築などですね。そこからプロダクトマネージャーを経て、現在はブランドマネージャーというポジションにいます。

村井:私のKORGでのキャリアは、最初はVOXチームのデジタル製品開発から始まりました。その後、技術開発部に1年ほど在籍した後に、KORG USAのKORG R&D部署へ異動となり、アメリカに赴任しました。カリフォルニアのミルピタスという拠点に4年ほどいまして、主にシンセサイザの開発や研究を進めていました。具体的に私が携わったのは「opsix」や「Multi/Poly」といった製品のボイスモデルなどです。その後、ニューヨークに拠点を移すことになり、JordanたちAguilarチームと一緒に仕事をするようになった、という経緯です。

ーーKORG USAの傘下に入った後、Aguilar側にとってどのような影響がありましたか。

Jordan:非常にポジティブですよ。率直に言って、もしKORGとの関係がなければ、今回の「Aguilar Plugin Suite」のような製品が生まれることはなかったでしょう。KORGは、Aguilarが培ってきたブランドの歴史や文化を深く尊重したうえで開発を進めてくれています。そのおかげで、Aguilarのファンや長年のユーザが本当に望んでいるものを、私たちも一緒に作れていると感じています。そして、このAguilar Plugin Suiteというプロジェクトを経験したことで、今後はさらにもっと密にKORGと連携し、どんな新しい製品が作れるだろうか、という議論ができるようになっています。

ベルリンのAI技術がプロジェクトを加速させた

ーーFabianさんはどういった経緯でKORGに参加されたのでしょうか?

Fabian:KORGには2年ほど前に入りました。その前は、ベルリンにあるNative Instrumentsで5年間、リサーチャと開発者として仕事をしていました。シンセサイザやVSTエフェクト、ギター関連のプロダクトに関わっていましたね。NIの前はフィンランドのAalto大学で、オーディオ信号処理や回路エミュレーションで博士号を取得しました。もともとKORGの製品は好きで、私の最初のシンセサイザはMS-20です。NIでのプロジェクトがちょうど一区切りついた頃、新しい挑戦を探していたところ、KORGがベルリンで人員を探していることを知り入社することになりました。

ーーAI技術については、どこで学ばれたのでしょうか?

Fabian:2018年、私がちょうどNIに入社した頃、多くのオーディオ関連企業や研究グループがAIベースの手法へと移行し始めていることに気づきました。私たちもその流れとともに学び、発展していきました。

村井:KORGとしても、Fabianが参加する以前から、日本本社側でAIや機械学習の専門家を採用する動きは進めていたのです。ちょうどその頃、ベルリンでFabianがKORGに参加するという話が持ち上がりました。タイミングが非常によく、私がニューヨークでJordanと「こんなデジタル製品ができるのではないか」と構想を練っていたころ、まさにFabianが参加するかどうかの時期と重なったのです。そこでFabianの経歴を見たところ、彼が持つニューラルネットワークの深い知見と、我々のプラグインの構想を組み合わせることで、KORGとしてなにか新しい、強力なものが打ち出せるのではないか、という具体的な話に進んでいったのです。

AI技術と従来のアプローチとの違い

ーーそうした中、Aguilar Plugin Suiteの開発が行われたと思うのですが、AIを使うメリットについて教えてください。

Fabian:まずAIを使わない場合、いわゆるホワイトボックスアプローチでは、回路図を見て、それを数式にして、コンピュータコードに変換します。 一方、AIはブラックボックスアプローチです。実機の測定やレコーディングに基づいて、その振る舞いをエミュレートします。

村井: たとえば、ギターアンプ特有のサグという現象があります。これは、強く弾いた瞬間に電源電圧がわずかに降下し、結果として音に独特のコンプレッション感が生まれる、電源回路の動作に起因する現象です。こうした複雑なアナログ機器の振る舞いは、回路図から読み解いてすべてを数式にするのは非常に困難なのです。ですが、AIを使ったブラックボックスアプローチでは、実機に入力した信号と、その結果として出力された音を学習させることで、数式化が難しい現象も含めて、その振る舞い全体をモデル化できる。そこに大きな利点があるのです。

Fabian:AIを使う方が、従来のアプローチよりも正確なものができると思っています。ホワイトボックスでは、どうしても真空管やトランスフォーマのモデルを近似、つまり単純化する必要があります。システムが複雑になればなるほど、さらに近似を入れないと実装できなくなります。AIなら、それを大きく捉えてモデルにすることができますね。

ーーなるほど。では、もう従来のホワイトボックスは必要ないのでしょうか。

Fabian:非常にいい質問ですね。私はホワイトボックスモデリングも好きですよ。 選択は常にケースバイケースであるべきです。たとえば、トーン回路やイコライザ、いわゆるEQのような、シンプルで線形なものは、すでに確立されたホワイトボックスの手法で十分正確に再現できます。こうしたものにAIを使うのは、計算コストが高価になるだけです。私の考えでは、AIが本当に力を発揮するのはディストーションのような非線形の挙動をモデリングする場合だと思います。

村井:たとえばEQを作るのに、ソースコードで5行、6行でできるものが、AIだと莫大になってしまう可能性があるのです。ですから、適材適所で、いつも考えながら使い分けていくのがいい方法だと思いますね。

ーー実際にAguilar Plugin Suiteでも使い分けているということですね。

村井:真空管アンプのDB751や、Fuzzisterというファズ、Agroというディストーションといった、非常に複雑でノンリニアな歪みを生むものにAI技術を使っています。これらはホワイトボックスで捉えきれない、解けない部分が多いためですね。それ以外の線形な部分や、シンプルなダイオードクリッピングなどは、従来のアプローチとなっています。

Aguilar Plugin Suiteに使われた、最新のAI技術

ーー最近、他社メーカーからも少しずつAIを活用したプラグインがリリースされてきていますよね。

Fabian: AIでサーキットモデリングをすること自体は、学術の世界ではすでに多くの研究がなされており、珍しいことではなくなってきました。ただAIも万能というわけでなく、これまでのAIでのアプローチには限界がありました。実際に使ってきたからこそ分かる弱点があり、そのまま新製品を作りたくありませんでした。そこで、当時AI研究分野で新しいトレンドだった「State Space Model」、略してSSMというものに着目しました。

村井:SSM自体は、回路モデリングを対象とした技術ではなく、もっと大きなGPTのような大規模な言語モデルなど、より一般的で大規模なシステムを対象としたものでした。SSMをオーディオモデリングに応用する研究は当時はありませんでした。ところが、ちょうどFabianがKORGに入って1,2か月したときに、SSMに関する重要な学術論文がいくつか発表されたため、私たちはこの技術を回路モデリングに応用できないか検討することにしたのです。

オーディオ信号処理の国際学会DAFxで発表された論文

Fabian:この新しいアプローチを選んだ理由は、主に2つあります。1つは、トレーニング、すなわちAIの学習が非常に安定して速いこと。そしてもう1つは、SSMのアンチエイリアスの特性が非常に優れていたからです。デジタルで歪みを作ると、サンプリング周波数に起因するエリアスノイズというものが発生します。これを無くすには、通常サンプリングレートをすごく上げる、いわゆるオーバーサンプリングする必要がありますが、当然CPU負荷は高くなります。しかし、我々の新しいモデルは、アンチエイリアスの技術も内部に組み込まれているため、過度なオーバーサンプリングをしなくてもよい結果が得られるのです。そのため、CPUの使用量も少なめに抑えられる、という大きな利点があるのです。

村井:このSSMとアンチエイリアス技術を組み合わせた我々の新しいアプローチは、毎年ヨーロッパで開催されているオーディオ信号処理の国際学会DAFxで、ほんの数週間前に発表したばかりの技術です。詳しいことは、ここでは語りきれないので、私とFabianが発表した技術に興味がある方がいらっしゃれば、自由に閲覧できるので、論文を参照してみてください。

KORGの今後について

ーー最後に、このプロジェクトの今後の展望についてお聞かせください。

Jordan:まずは、ファンからリクエストを多く受けている、製造完了になったレガシープロダクト、たとえばアンプやGSキャビネットなどをプラグインに追加していくことを考えています。そしてなにより、Aguilarのアナログ製品のアプローチやフィロソフィーを、デジタル製品にどう適応させていくかを追求したいです。たとえば、Aguilarのハードウェアは「プラグイン・プレイ」、つまり挿してすぐ弾けるという簡単な操作性を哲学としていますが、今回のAguilar Plugin SuiteのUIも、深いメニューなどを作らず、直感的に操作できることを心掛けました。こういうアプローチでほかのデジタル製品も考えていけたらいいですね。

Fabian:AIを使ったさらにスマートな機能、たとえば音楽的に想像的なAI機能といったものを、新製品や既存製品に追加していきたいと考えています。

村井:KORGとしては、今回FabianのおかげでスタートできたこのAIの分野を、もっと進めていきたいと思っています。今、KORGには日本本社を中心に、アメリカ、イタリア、そしてベルリンに開発拠点があります。この国際的なシナジーをもっと強化していきたいのです。AI技術を、単なるリアルなサウンドモデリングだけでなく、音楽的な想像力やユーザの体験を向上させるような、もっと面白いことに活用していきたいと考えています。この技術はAguilarだけに閉じたものではなくて、KORGとして多方面に展開していく予定です。今回のAguilar Plugin Suiteは、その第一段階と位置づけているので、楽しみにしていてください。

ーー本日はありがとうございました。

【関連情報】

Aguilar Plugin Suite製品情報

Aguilar Plugin Suite製品情報(Aguilarページ)

DAFx25 カンファレンス公式ページ

ANTIALIASED BLACK-BOX MODELING OF AUDIO DISTORTION CIRCUITS USING REAL LINEAR RECURRENT UNITS(発表論文)

コメント