先日、インターネットの村上社長から「LinPlugの結構面白いシンセを発売したので使ってみて!」というメールがシリアルコードとともに届きました。11月27日にインターネットがダウンロード販売を開始したSPECTRALというのがそれ。DELTA IIIやRM V、saxlabなどを開発してきたドイツLinPlug社のソフトシンセで、VSTインストゥルメントおよびAudioUnits対応のハイブリッド。価格は15,750円(2014年1月6日まではキャンペーン価格で10,500円)というものです。

プレスリリースを見ると「SPECTRALはLinPlugの14年に渡るシンセサイザー作りの結晶ともいうべきソフトウェア・シンセサイザーです。ウェーブ・フォームとフィルター・シェイプを細部までエディット可能なスペクトラル・エディターやユニークなオーディオエンジンはこれまでにない多彩なサウンドを作り出すことができます」とありますが、どんなものなのかちょっと使ってみました。

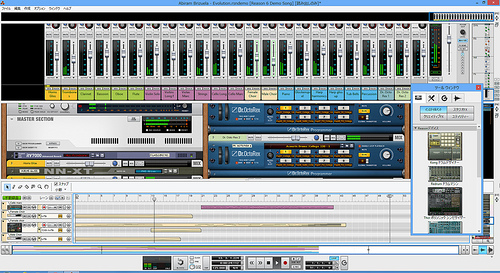

LinPlugのソフトシンセ、SPECTRAL

LinPlugのソフトシンセ、SPECTRAL

また大きなファイルサイズなのかな…と覚悟しつつ、インストールプログラムをダウンロードしてみると、一瞬で終了。あれ?と思って確認してみると、たった20.9MBしかありません。最近のサンプリング系の音源ってGB単位は当たり前で、数十GBが普通になってきているのに、このサイズはちょっと驚きです。

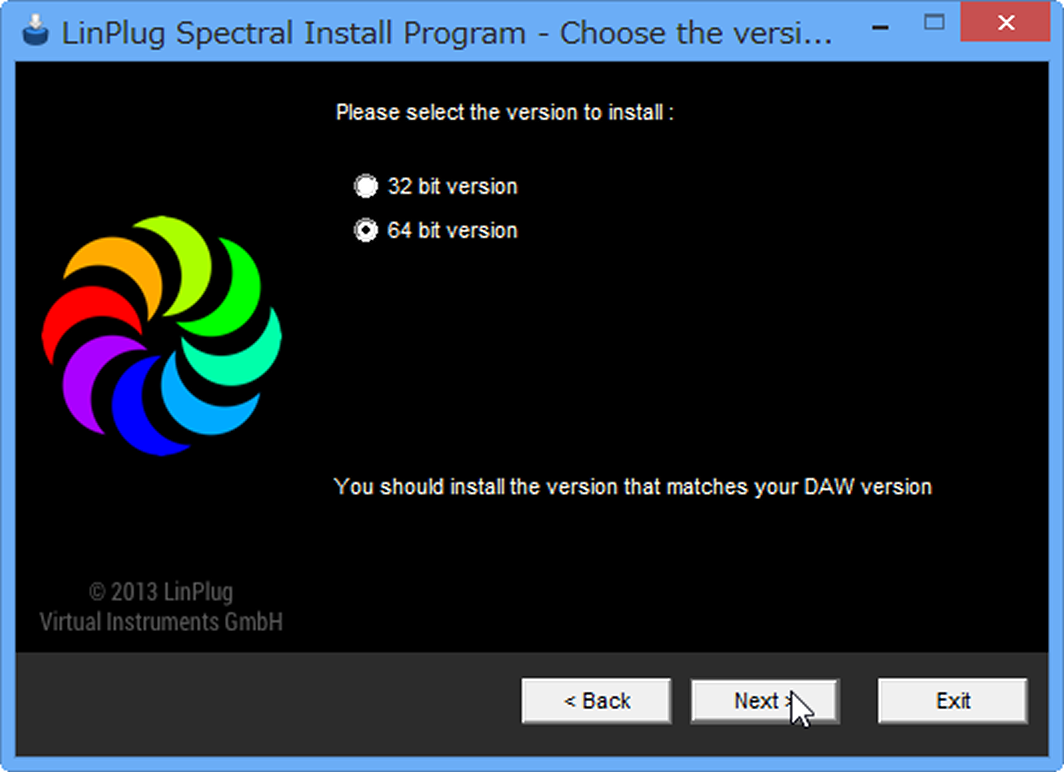

Windows版においては32bit版、64bit版の選択が可能

Windows版においては32bit版、64bit版の選択が可能

WindowsのCubaseの環境にインストールしてみましたが、32bit版、64bit版が選択できるようになっており、64bit版を選んだところ、ほとんど一瞬という感じでインストールは完了です。

さっそく起動してみると…なんか難しそうなすごい画面が登場してきました。とりあえずキーボードを弾いて音を出してみると……、なんだか激しいサウンドが飛び出してきます。

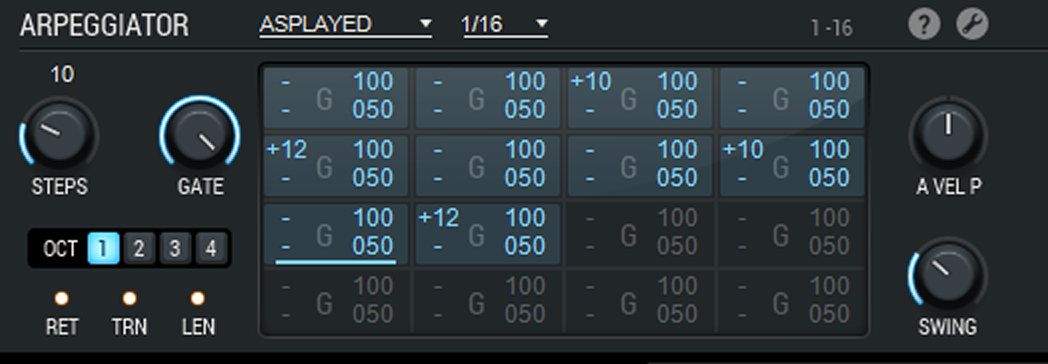

画面左下がステップシーケンサになっていて、キーを弾くとこれが動き出すようになっているんですね。

ちなみにLinPlugでは、サンプルサウンドをMP3で公開しているので、以下に載せておきますね。これでSPECTRALの雰囲気はつかめると思います。

●All is Spectral by Marco Lehmann

●SPECTRAcoLix by Frank XenoX Neumann

●Sepctral Demo by Joseph Hollo

●Meat Market by Vivolator (Spectral + external Drums)

●Spectral Demo by Vivolator

●Spectral Demo by Len Sasso

マニュアルはあまり読まない主義なんで(ウソです。日本語マニュアル完成は12月中旬ということで、まだ英語版しかなくて面倒だったので…)、とりあえず触ってみると、ものすごく複雑に何でもできてしまうシンセであることが見えてきました。

まず、これ4つのオシレータを持っているのですが、ここで使える波形はサンプルベースのものではなく、サイン波、矩形波、三角波、ノコギリ波などが基本となったシンプルなものが中心。1つのオシレータに2つの波形を読み込ませることができ、その2つの波形の間をモーフィングできるという構造になっているのです。たとえば、サイン波と矩形波の間を見るとわかりますよね。

Aにサイン波、Bに矩形波を入れてモーフィングさせてみるとこんな波形に

Aにサイン波、Bに矩形波を入れてモーフィングさせてみるとこんな波形に

さらに、波形をクリックすると、画面中央に大きなエディタ画面と現れます。ん?これで波形を描くのかな?と思って触ったけど、どうも様子が変です。SPECTRALの製品紹介ページでも「ハーモニクスがエディット可能な強力なエディタ」と書かれていて、何だろうと思っていたら、横軸は時間ではなく、何倍音であるかを示すものだったんですね。このエディタで三角波やサイン波に対して倍音構成を自在に作れるというものだったのです。

波形の倍音構成をエディットしていくことができる。これがSPECTRALのネーミングの由来になっている

波形の倍音構成をエディットしていくことができる。これがSPECTRALのネーミングの由来になっている

もう、この時点で自分が何を操作しているのか、さっぱりわからなくなりつつありましたが、適当に倍音を加えるだけで、かなり音がさまざまに変化します。

オシレーターから別のオシレーターやフィルタへ変調をかけられる

オシレーターから別のオシレーターやフィルタへ変調をかけられる

さらにオシレータパートの右側には「FM」「OSC2」のような表記がありますよ。なるほど、これは今作ったオシレータの音を、どこに持って行くのかを決めるものなんですね。FMとしてOSC2へとかけると、オシレータ1の音でオシレータ2へFM変調をかけるという意味になり、FM以外にもAM、PMなどが用意されています。

次に画面上部右側はフィルターのセクション。FRQ(カットオフ周波数)、RES(レゾナンス)、LP(ローパス)となっているので、「比較的普通のフィルタだ」と思ったら、やっぱり、かなりトリッキーなものになっています。

設定を読み込ませることで、ハイパス、ローパス、バンドパスはもちろん、コムフィルタ、ガウスフィルタ、ノッチ、リップル……と何にでも変身してくれます。どれを選ぶとどんな音になるのか、まったく想像もつきませんが、それぞれで多彩な音を作り出してくれます。そして、ここでもフィルタの送り先を2カ所まで設定できるようなっており、FM、AM、PMから選択できるようになっています。

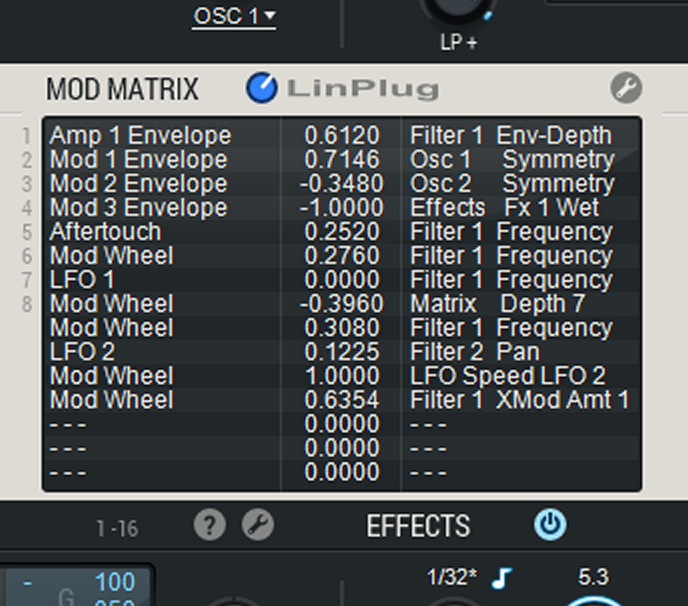

そして、極め付けは中心部分でしょう。画面の左右に2種類のADSRパラメータによるエンベロープジェネレーターがあるのはいいとして、中央部分では、自由自在にマトリックスを組めるようになっているのです。

こうしたマトリックス構造、この手のソフトシンセでは珍しくはなくなってきましたが、これが出てくると、本当に何でもあり。どのLFOをどのモジュールにかけるか、EGをオシレータに送るのかフィルタに送るのか、モジュレーションホイールをフィルタに送るかEGに送るのか……など、何をどうとでも接続できてしまうのです。

信号の流れを考えていると、ちょっと頭が変になってしまいそうですよ。

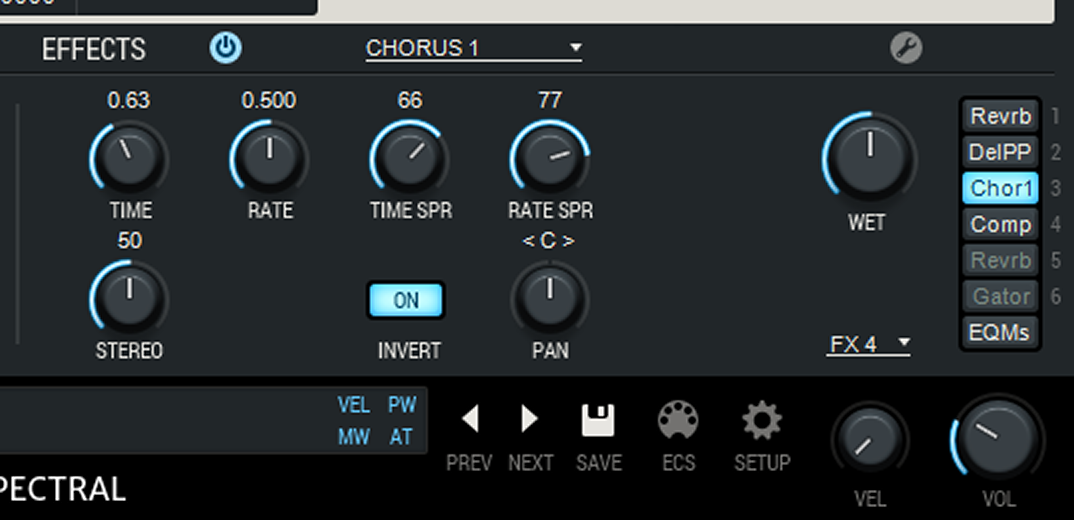

さらに画面右下にはエフェクトセクションがあり、6つまでのエフェクトとEQを同時に使うことができるようなっているのです。

パラメータをいじっているだけで、すぐに何時間も経ってしまうので、忙しいときにこんなものに触れると危険ですね。

【製品情報】

コメント