Steinbergとのコラボ企画連載インタビューの2回目。今回インタビューしたのは、株式会社マリモレコーズの代表取締役であると同時に、作曲家として、プロデューサーとして、レコーディングエンジニア、マスタリングエンジニア、さらにはトラックメーカー、DJとしても幅広く活躍する江夏正晃さんです。

SAOLILITH 2 FILTER KYODAIというユニットでハイレゾ楽曲を無償公開して話題になったり、9月に公開となる「ナニワのシンセ界」というドキュメンタリー映画に出演するとともにエンディングテーマの制作をされていたり、はたまたレコーディングや、トラックメイキングに関するセミナーで飛び回ってもいる江夏さん、個人的にも興味がいっぱいあったので、いろいろとお話を伺ってきました。

15年近くCubaseを使っているというマリモレコーズの代表取締役/プロデューサーの江夏正晃さん

--今日は、江夏さんの音作りについて、いろいろ伺っていきたいと思います。まずは、具体的な話に入る前に、江夏さんが音楽を始めたキッカケを教えてもらえますか?

江夏:小学生のころから、ヤマハ音楽振興会でピアノと作曲を習っていました。ただ、当時子供ながら、自分には才能がないな……と思ってはいたんですよ。中学校のときにピアノについては辞めてしまったのですが、そのころにYMOの音楽に出会い、ここにハマってしまったんですよね。ちょうどYMOの活動後期あたりからシンセに興味持ち出して、坂本龍一さんがDX7を使っているのを見て、あぁ、カッコイイってね。それで、音楽振興会でシンセサイザーの音作りなんかも習うようになり、そこからはシンセサイザー道まっしぐらですね(笑)。

--コンピュータ関連はいつごろから?

江夏:YMO散開後、坂本龍一さんが、「未来派野郎」というアルバムを出したのですが、いろいろ情報を調べてみると、どうやらPC-9801でカモンミュージックのレコンポーザ、RCP-98というのを使って作っているらしいというのを知ったんですよ。そして、MIDIインターフェイスとしてMPU-401というのを使っている、と。それで真似して飛びついたんですね。その後、DX-7のほかYAMAHA製品としてはRX5やSPX-90またRolandのTR-909、JUNO-106、SDE3000、CASIOのCZ-1やKORGのSDD2000などいろいろと機材をそろえては、そのシステムに接続して使っていました。

当時、江夏さんが使っていたというMac版のCubase VST(99年のSteinberg Japanのカタログより)

--かなりお金かけてますよね。うらやましい限りです。私もそこまでの機材は買えませんでしたが、当時ほぼ近い機材で遊んでいました。その後、すぐ音楽の道に入られたのですか?

江夏:いいえ、音楽の世界で仕事するなんて考えてもいなかったので、大学院まで進学し、そのまま大手メーカーに入社して働くことになったんですよ。平日は真面目なサラリーマンとしてしっかり働いていましたよ!ただ週末はすることもなかったので、夏休みに実家に戻ってDX7をとってきたり、MTRを購入したりしながら、音楽制作はしていました。ちょうどHDレコーダーというものが登場した時代で、FOSTEXのDMT-8を購入したんですよ。それまで使ってきたカセットMTRと比べて音質が飛躍的によくなったのは感激でしたね。さらにALESISのADATを購入するなど、デジタルレコーディング機材を手にするとともに、作ったデモテープを、ちょこちょこ送るようになると、やはりプロと音質の差がなくなってきたこともあり、少しずつ、いろいろなところから声がかかるようになってきたんですよ。大手レーベルからの仕事も来るようになったのですが、途中でとん挫してしまって、ガッカリしたこともありました。もう、会社員として頑張るしかないなと思っていたところ、弟から「兄貴、音楽がやりたいんだろ。大手レコード会社と一緒にやっていてもいいことはないし……。だったら、自分たちで作ればいいじゃないか」と言われ、二人で10万円ずつ出し合って、自主プレスをしてインディーズとしてリリースしたんです。それが2000年のことでした。ブレイクビーツ色の強いエレクトロ作品で、今の作品にも通じるもがありました。

--会社員を続けながら、自主レーベルを立ち上げた、ということですよね?

江夏:はい、当時は趣味としてやっていたので、夜と週末に音楽制作をしていましたし、堅い会社であったため、そうした音楽活動については完全に秘密にしていたし、朝いちばんに出社して黙々と仕事をしていたから、上司からは「お前も、何か趣味でも持ってみたらどうだ……」なんて言われたりもしましたよ(笑)。さらに第2弾で出したものは、インディーズチャートの1位になるなどしたのです。何を勘違いしたのか、2003年に会社を辞めて、音楽一本に絞ることにしたのです。会社の回りの人からは、別の会社に転職すると思われたみたいで、「音楽をやるんだ」という話をしたら、信じてもらえないし、驚かれたり、呆れられた感じでしたね(苦笑)。

大きくアーキテクチャが変わり、音質も大きく向上したCubase SX

--その当時、どんなツールを使っていたのでしょうか?

江夏:ファーストアルバムからCubaseで、当初はCubase VST5だったと思います。それまでVisionなど、いくつかのシーケンサは使っていたのですが、VST5に出会って、これはすごいな、と。当時はオプションだったテープシミュレータのMagnetoなんかも、その音質に驚いて購入しました。ただ当時のVST5は音質にクセがあってフェーダーワークに苦労しました。だから、Cubase内においては、できるだけフェーダーをいじらないようにして、バランス調整は外で行うなどの工夫をしていました。でも、その後Cubase SXになって、音質が劇的に向上したんですよ。そこからは私もCubase一辺倒ですね。ただ、Cubase SXになる際、OSがMac OS9からMac OSXになったため、OS側のトラブルが続出。これじゃあ作業にならないし、すべてシステムを作り直さなくてはならず、どうしようかと思ったのですが、どうもWindowsがいいらしい、という話を聞いて、Cubase環境をWindowsに移行させたんですよ。驚いたのは、当時Macに挿していたRMEのオーディオインターフェイスが、そのまま使えてしまったことです。これですべてが解決するし、プロと十分渡り合えると実感しました。当時はまだSONYのPCM-3348が現役で使われていた時代ですが、レコーディング機材として見て、それとそん色がないように感じるくらいでした。プロの現場との音の違いはレコーダーではなく、マイクとかマイクプリアンプが問題である、という認識もハッキリとしました。

--会社をやめて音楽を本業にしてからは、順調に行ったのですか?

江夏:実は本業にした途端に、仕事がパタンとなくなってしまい、大変なことになりました。営業しても仕事はもらえないし……1年ほどで貯金も底をついて、もうバイトをしなくちゃ、というギリギリにところで1つ仕事が入り、それをキッカケに回るようになっていきました。CMの仕事、展示会での音楽、売り出し中のアイドルの楽曲作成から学校の校歌までいろいろやりましたね。当時、弟はテレビ局で映像の仕事をしていたのですが、2007年に弟も会社を辞めて、株式会社マリモレコーズとして本格的なスタートを切ることになったのです。音楽と映像をワンストップで制作できることが話題になり、少しずつ仕事が増えていきました。音だけでなく、エンジニアもできるし、ディレクションもできるし、演出もできる。音楽も映像もワンストップでできる会社は少ないので、口コミも含めて仕事は広がっていったのです。音質についても、こだわるようにして仕事をしてきました。Cubase SX以降もCubaseのバージョンアップを重ねながら使っているのですが、Cubase SX時代にNuendoが出てからはNuendoと並行して使っています。

PCのディスプレイ前に小さいなUSB-MIDIキーボードを使って作業 する

--CubaseとNuendoの使い分けというのはどのようにしているのですか?

江夏:スタジオではNuendoを使い、外ではCubase というのを基本にしています。ただ僕の中ではNuendoとCubaseの違いはほとんど意識せずに使っています。うちの場合MAもするし、映画のダビングなんかもするため、やはり Cubaseに比べ、MA向けの機能が数多く搭載されているNuendoは映像との関わりが多い弊社では便利なことも多いんですよね。もっとも NuendoもNEK(Nuendo Expansion Kit)をインストールしてしまえば、ほぼすべてのCubase機能が実現できるので、まったく違和感はないですよ。

江夏さんと弟で映像作家の江夏由洋さん、アニソンDJのサオリリスさんの3人のユニット、SAOLILITH 2 FILTER KYODAI

--そういえば、先日、アニソンDJ女子のサオリリスさんと、ユニットを組んで、ハイレゾ楽曲を無料でリリースされていましたよね。

江夏:はい、今年春に、SAOLILITH 2 FILTER KYODAIという名前でシンセサイザー・ライブユニットを結成しました。ある方からサオリリスさんを紹介してもらったのがキッカケだったのですが、僕と弟のユニットであるFILTER KYODAIは、2009年のSteinberg Dayでデビューしているんですよ。サオリリスさん自身は、非常に個性的なDJ。ただ、普通にアルバムを作ってもなかなかその個性が出せないのでは……と思い、何か面白いことはないだろうか、うまく個性を引き出す表現はできないだろうか、と考えた中のひとつがハイレゾだったのです。ハイレゾを使うことでで、彼女の息遣いや動き、声の表情、ニュアンスが感じてもらえればいいなと、フルハイレゾでの制作に取り組んだ結果、先日「CONNECT」という4曲入りのアルバムを出し、現在、これを無料で配布しています。

--フルハイレゾというのは、どういうことですか?

江夏:これも、やはりNuendoで制作を行っているのですが、単にプロジェクトを96kHzに設定したというだけではなく、VSTiのシンセもVSTのプラグインエフェクトも96kHz対応のものを用いて作っていったのです。やはりハイレゾで作ると音が見えてくる感じがするんです。コンプもかけ過ぎはよくないですが、適度にすることで、いいサウンドになってくるのです。クラブでDJをしていても、やはりハイレゾだと、明らかに違いが出てくるように感じるのです。トラックメイキングにおいても、その感覚は同様です。48kHzと96kHzの違いって、高域をよりハッキリ捉えられるということだけでないと思うんです。いちばん感じるのはEQです。昔やっていた48kHzでは1dBの差が分かりにくかったけど、本当に0.5dBずつの違いが感じられるように思うんです。すでにフルアコースティック作品でやっているのですが、できれば、打ち込み作品でも192kHz、32bit Floatでやってみたいところですが、その辺はプラグインなどを含め、まだ環境が整っていないというのが実情ですね。

江夏さんのスタジオには、ビンテージものから最新のシンセまでいっぱい

--このアルバム、実際Nuendoのほかに、どんな機材、ソフトを使っているのか教えていただけますか?

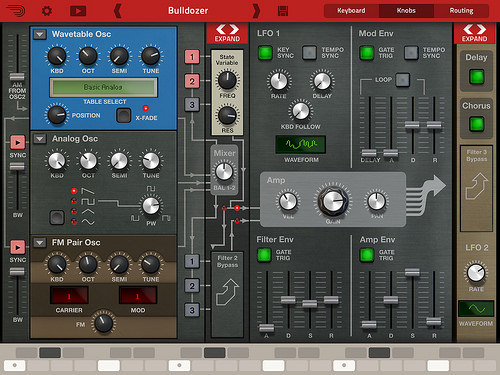

江夏:ソフト音源としては、SpectrasonicsのOmnisphereやTrillian、ArturiaのV Collection、iZotopeのBreak Tweakerなんかを中心に使ってます。また、ハード音源はとにかくビンテージから最新シンセまでたくさん使います。面白いところでは、ピコピコサウンドが欲しいときにTenori-Onなんかも使いますよ。ステップシーケンスの作り出すフレーズって好きなんですよ。

SAOLILITH 2 FILTER KYODAIのアルバム「CONNECT」にはTenori-Onも使われている

--エフェクトのほうはいかがですか?

江夏:OVERLOUDのBREVERBなんかはよく使います。軽くて音も好みなんです。またUAD-2が刺さっているので、このプラグインエフェクトもいくつか使っています。とくにNeve 1073は大好きだし、Pultec Passive EQ、Manley Massive Passive EQ、EMT 140 Classic Plate Reverberator、SSL G Series Bus Compressorなどは、他の作品同様、よく使っていますね。あとはWavesのL2、L3、RenaissanceComp、JJP collection、また飛び道具としてSoundShifterを使ったりしましたよ。

--そうしたデータもここのスタジオで制作していたんですね。

江夏:そうです。結構便利なのは、Nuendoのディスプレイのすぐ前に小さなキーボード、Xkeyを置いて打ち込み用に使っているほか、ちゃんと演奏してリアルタイム入力するときには、横に置いてあるStage Piano CP33で弾いているんです。ただ、ここだとPCと少し離れてしまうので、このピアノの上にPCのキーボードを置いて、ショートカットでいろいろ操作できるようにしているんですが、これが便利ですよ!

CP33の上にはPCのキーボードが置いてあり、即Nuendoを操作できるのもポイント

--なるほど、これはワンポイントテクニックですね!最後に、DTMユーザーに向けて、いい音の作品にするためのヒントなどあれば教えてください。

江夏:何をすれば音がよくなる、という定石はないと思います。ただ、どうするといい方向に向かうのか……ということには常に気を使っていく必要があります。気を使わなかったら、決して音はよくなりませんからね。たとえば、ピアノや女性ボーカルなどをミックスする際に、定石のようにEQで低域をバッサリ切ったりするのではなく、楽曲の方向性を考えてどうするのかを考えたりすることが大切だと思うんです。ピアノや女性ボーカルなんかは低域切ることですっきりすることは多いのですが、できれば切らない方がその素材の良さは残ると考えています。だから私はまずフェーダーワークを大切にするように心がけています。ひとつひとつの素材をできるだけ丁寧にバランスを取っていき、フェーダーワークだけで解決できない問題に直面した時にEQやコンプを使うようにしています。良い音にするためにみなさん悩まれていると思いますが、大切なのはいろいろな試行錯誤の積み重ねが良い音につながっていくのではないかと考えています。私も毎日悩んでいます!(笑)

--ありがとうございました。

なお、コラボ企画としてSteinberg Japanのサイトに乗せている江夏さんの記事には、ハイレゾ作品をどう作るか、ということについて詳しく書いているので、そちらも参照していただければと思います。

【価格チェック】

サウンドハウス ⇒ Cubase 7.5

Amazon ⇒ Cubase 7.5

サウンドハウス ⇒ Nuendo 6.5

Amazon ⇒ Nuendo 6.5

【関連情報】

マリモレコーズ・オフィシャルサイト

Cubase 7.5製品情報

Nuendo 6.5製品情報

「CONNECT」(SAOLILITH 2 FILTER KYODAI)ダウンロードページ(要Facebookアカウント)

コメント

以前の記事にあったプロが教えるEQテクニックと逆の事やってますね

やはり人によってやり方は違うんですね