「すでに持っているよ!」という人も多いとは思いますが、意外と知られれていない絶対GETしておくべきiPhoneアプリがあるので、改めて紹介しておきますね。今年1月にヤマハから無料で公開されたYamaha Synth Bookというもの。表向きは「ヤマハのシンセサイザ40年の歴史を1冊の本にまとめたものをアプリ化した」というものなのですが、そのオマケ(?)のコンテンツとしてAN2015という強力なバーチャルアナログシンセサイザが搭載されていて、これが結構つかえるんですよね。

1月のNAMM SHOWに合わせて発表されたアプリでしたが、4月のMusikmesseに合わせてv1.5にバージョンアップしたタイミングで、Inter-App Audio、Audiobusに対応するなど、ほかのアプリとの連携もできるようになっているんです。しかも、これが無料で公開されているのですから、入手しておかなくては損ですよね。実際どんなアプリなのかを簡単に紹介しておきましょう。

ヤマハが無料提供しているiPhone用のバーチャルアナログシンセ、AN2015

最初のシンセサイザ、SY-1を発売してから昨年で40年を迎えたヤマハ。2014年末の楽器フェアではSY-1をはじめ、DX7、VL1など歴代のシンセサイザが展示されるとともに、数量限定という形で「ヤマハシンセの歴史」という40周年記念ブックが配布され、「これは完全保存版だ!」と思い、私もしっかり入手しました。

昨年の楽器フェア会場で数量限定の配布を行っていた豪華冊子、「ヤマハシンセの歴史」

この40周年記念ブック、102ページにもおよぶ立派な本だったのですが、これを電子書籍化したというのが、「Yamaha Synth Book」なんですね。「アーティストメッセージ」というページだけ見当たりませんでしたが、すべてのページがここに凝縮されており、歴史的資料として見応えがありますよ。もっとも、現在、これと同じ内容のものが、ヤマハのサイトでも公開されているので、資料を見るだけなら、Webでいいのかもしれませんが、このアプリには超強力なオマケがついているんですよね。

iPhoneアプリの「Yamaha Synth Book」は上記冊子を電子書籍化したものではあるが…

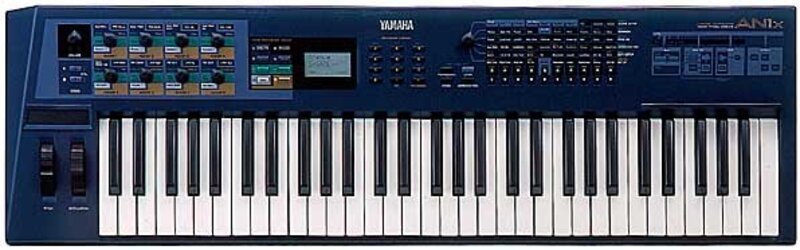

それが前述のAN2015というもの。この型番を見て、「おっ!?」と思った方は、ヤマハのシンセマニア!このYamaha Synth Bookの中にも記載されていますが、1997年にAN1xという61鍵のキーボードタイプのバーチャルアナログシンセが、さらに1999年にはAN1xの機能を切り出したPLG-150ANというものが出ています。これはMU100やMU128、MU2000などのDTM音源モジュールの中に組み込むプラグインボードというタイプの製品でした。

ヤマハが1997年に発売したバーチャルアナログシンセ、AN1x

さらに2001年にはPLG-150ANを単品で動く形にしたAN200という製品もリリースされるなど、過去の製品を知る方にとっては、ANは思い出深い型番ともいえるのですが、それがiPhoneアプリとなって復刻していたんですね。もちろん、iPhoneアプリなので、iPadで動作させることも可能ですよ。

さっそく起動させてみると、レーダースコープのような、ちょっと変わった画面が出てきます。下にキーボードがあるので、これを弾いてみると、アルペジエーターがかかった状態で、かなり激しいシンセサウンドが鳴り始めます。ARPをオフにすると、アルペジオは止めることもできるし、違うタイプのアルペジオを選択することもできます。

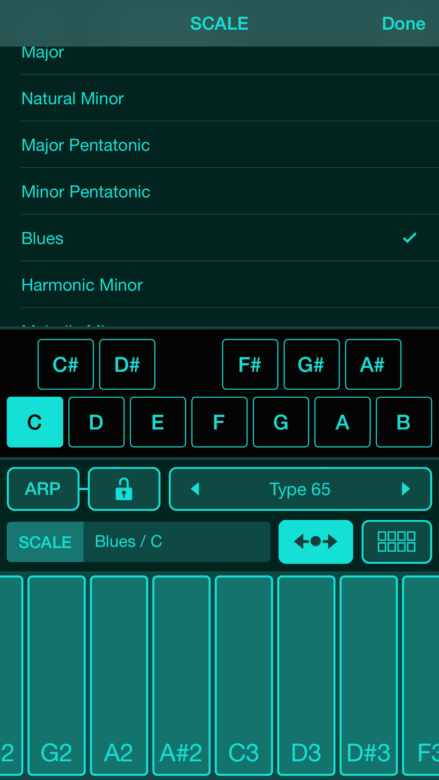

スケールを設定することで、キーボードが弾けない人でも簡単に演奏可能となる

初期状態は普通の鍵盤ですが、SCALEを設定することで、Major、Minorはもちろん、Blues、Dorian、Arabic、Egyptian……とさまざまなスケールが選択でき、簡単にそれっぽい音階を弾くことができるようになりますよ。もちろん、CoreMIDIに対応しているので、iRig Keysのような鍵盤をつないで演奏してもいいし、Lightning-USBカメラアダプタ経由でKORGのnanoKEY2やmicroKEY25のようなキーボードに接続しての演奏も可能です。

CHORD PADを選択すれば、簡単に和音演奏もできる

またCHORD PADを選択することで、キーボードで和音を弾かなくても、パッドを選択するだけでコードを鳴らすことができるようになります。

そして画面上部にある音色名をタップすれば、さまざまなプリセット音色を選べるほか、レーダースコープのようなところをタップして動かすと、各種パラメータが連動して動くようになっており、フィルターやオシレータがドラスティックに変化します。シンセのパラメータについてよくわからない人でも、これなら、かなり簡単に音作りができて、楽しそうですね。

EDITをタップすると、シンセパラメータをいじれる。オシレータは3つ、ノイズジェネレータも装備

さらにEDITをタップすると、バーチャルアナログシンセの中心部分であるシンセのパラメータが細かく表示されます。オシレータが3つ+ノイズ、フィルター、LFOが2つ、アンプ、その他という構成になっており、これらを使うことで、キーボードを弾きながら、音色を変化させていくこともでき、まさにシンセサイザという感じでの操作ができますね。

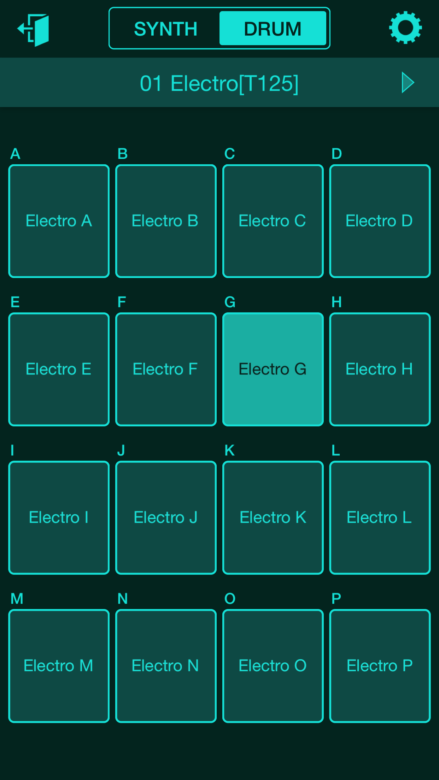

ドラム画面には5ジャンル×16種類のパターンが用意されている

また、DRUMタブをタップすると、ドラム画面に切り替わります。こちらは、Electro、House、HipHop、Rock、Danceの5カテゴリー、各16パターン用意されたリズムを鳴らすというもので、あまり凝ったことができるものではありませんが、これらのリズムを鳴らしながら、シンセを弾くことができるので、結構楽しく遊べますよ。

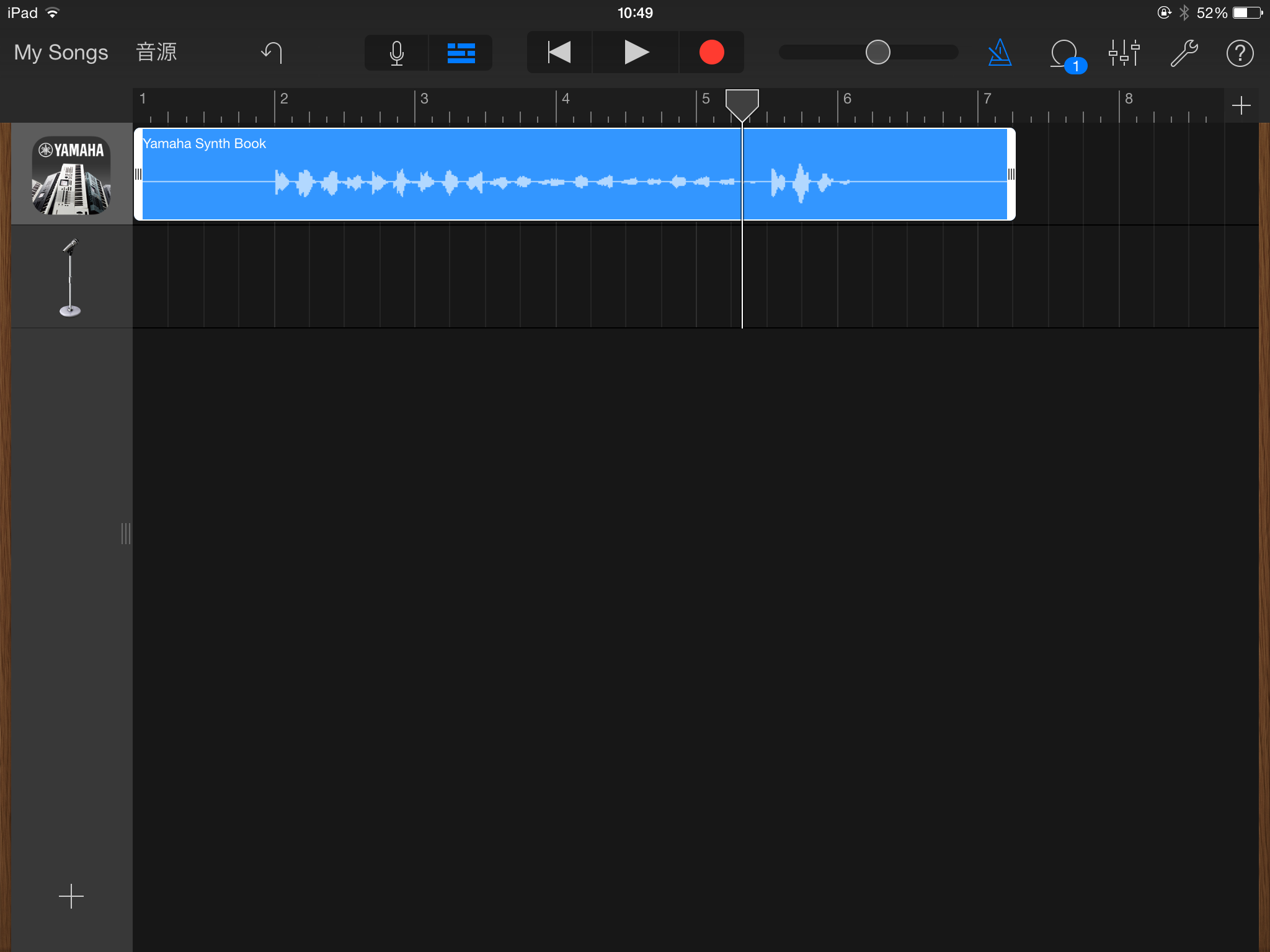

GaragebandのInter-App AudioデバイスとしてYamaha Synth Bookを設定するとオーディオでレコーディングできる

さて、ポイントとなるのがInter-App AudioとAudiobusへの対応です。Garagebandで使ってみたところ、ほかのアプリと同じように、AN2015で弾いたものが、そのままオーディオとしてGaragebandでレコーディングできることが確認できました。

CubasisにおいてもYamaha Synth Bookを設定できたのだが、どうにもうまく動いてくれなかった…

一方、Cubasisで使ってみたところ、確かにシンセとしてCubasisから確認することができ、連携するところまではうまくいったのですが、なぜか音を出すことができず……。AN2015側のMIDI入力設定をCubasisにしても、鳴ってくれませんでした。ここは、相性問題とかがあるんでしょうか……。無料アプリにあんまり文句を言うのも申し訳ないところですが、ヤマハのグループ会社アプリ同士ですから、ぜひ解決してくれるとうれしいところです。

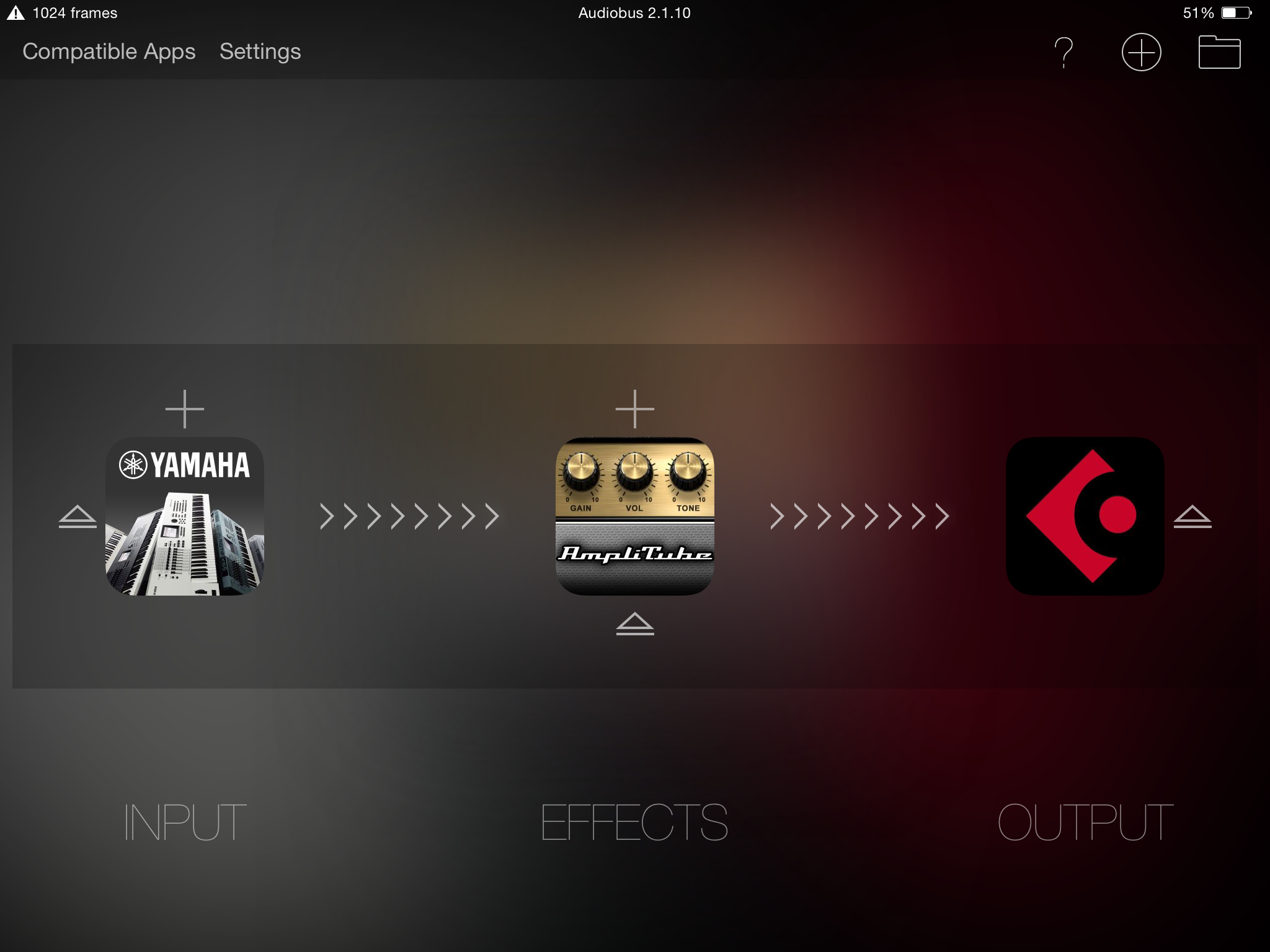

Audiobusのほうはバッチリ動作。エフェクトをかけてCubasisへのレコーディングもOK!

さらにAudiobusのほうはINPUTデバイスとして、Yamaha Synth Bookを設定することができ、各種エフェクトが使えることも確認でき、OUTPUTにCubasisを設定すれば、オーディオとしてレコーディングしていくこともできました。いろいろ使えそうではありますよ。

とにかく、無料アプリですからね。iPhoneユーザーもiPadユーザーもぜひGETして楽しんでみてください。

【関連情報】

ヤマハシンセ 40th Anniversary

【ダウンロード】

App Store ⇒ Yamaha Synth Book

App Store ⇒ Garageband

App Store ⇒ Cubasis

App Store ⇒ Audiobus

コメント

Appleという特定の一企業の製品と紐付けなのが解せない。iなんちゃらは持っていないので見れない・使えない。

いつも楽しみにしています。

DAWとの連携についてですが、BeatMaker2でいろいろ試したところ、強引な手法ですがFreEWIを仮想MIDIケーブルのようにDAWのMIDIトラックとAN2015をつなぎ、DAWのオーディオトラックにInter-App でAN2015を設定すると、うまくいく場合があります。(うまくいかない場合があるので、いまいち条件がはっきりしないのですが)

流れを書いてみると

DAWのMIDIトラック->FreEWI(MIDI信号)->An2015->(Inter-App Audio)->DAWのオーディオトラック

多分こんな感じなのでしょう。デメリットは思いつくだけでも

・1つのAN2015の演奏のために2トラックが必要なこと

・多分この方法では同時に複数のAN2015を演奏できないこと

・めんどくさい

とありますので、できればバージョンアップで対応してほしいなとは思います。

私の環境ではYamaha Mobile Music Sequencerでもうまく動きませんでしたので・・・

がふさん

情報ありがとうございます。このアプリに限ったことではないですが、Inter-App Audio、まだまだ安定動作は難しいのかもしれませんね。ヤマハの開発担当者にも確認を依頼しているところです。また新しい情報があったら、記載しますね!

YamahaのSynthbookが cubasisのほうで認識されなかったのは

MIDIのIAAにSynthbookが未対応だからでしょう。

cubasisはMIDIとAudioの2種類のIAAに対応しており、Garage bandはAudioのみです。

MIDIのIAAならアプリの音源をcubasisのキーボードでそのまま演奏できますが、

Audioの方はアプリで鳴らしている音を録音するだけ。

MIDIのIAAは素晴らしい機能なのですが、現在、そちらに対応しているアプリはごくわずかで

ほとんどがAudioのIAAのみに対応となっており、Synthbookも多分に漏れずAudioのIAAのみの対応となっています。

その辺の説明は無いことが多いので混乱しがちですが、

cubasisの方でも、Audioトラックを作成し、Routing→Mono inputからIAAに接続することで

Synthbookから鳴らした音を録音できます。

GaragebandはそもそもAudioのIAAのみなので分かりやすいのですが、Cubasisは色んな機能がついているため、分かりづらいことが多いですね。マニュアルも英語しかないし。