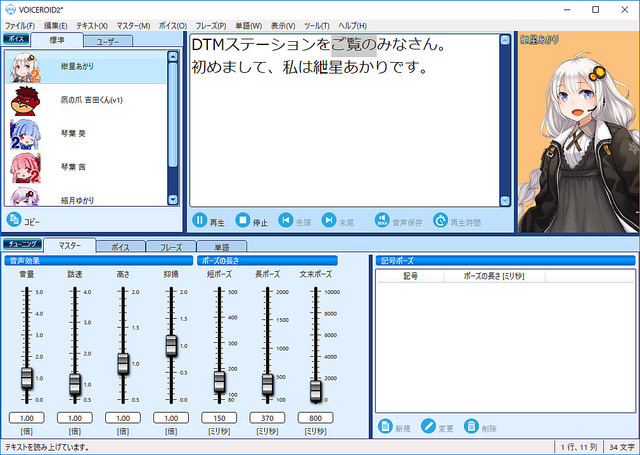

DTMのソフトウェア製品をチェックしていると、ときどきトンでもない技術に遭遇することがありますが、2017年、一番驚いたのがaccusonus(アキュソナス)というギリシャの会社が開発したドラム関連の2つのプラグインRegroover Pro(リグルーバー・プロ)とDrumatom(ドラマトン)という2つです。先日のInterBEE 2017で、レコーディングエンジニアの飛澤正人さんがデモをしているのを見て初めて知ったのですが、革命ともいっていいほどのすごいツールなんです。

一言でいうと、Regroover Proは「2ミックスされたドラム素材をキック、スネア、ハイハット、タム……などと完全に分解してくれる」というもの、そしてDrumatomは「生ドラムをレコーディングした結果の被り(かぶり)音を自由に調整し、たとえばハイハットだけを取り出すことを可能にする」ものなんです。Win/Macの各種プラグイン環境に対応し、価格はRegroover Proで25,000円程度、Drumatomで34,000円程度(いずれも為替相場で日々変動します)と手ごろでありながら、かなりのクオリティーを持つ製品となっているので、その魔法とはどんなものなのか、紹介していきましょう。

ギリシャのソフトメーカー、accusonusからドラム関連の魔法のツールが登場

ご存知の方も多いと思いますが、飛澤さんとは、DTMステーションEngineeringというサービスをご一緒させていただいていますが、その飛澤さんから「InterBEEでプレゼンするよ~!」と伺っていたので、いまいち状況も分からず指定されたブースに行ってきたんです。お会いすると「これから面白いデモをやるよ」というので、見ていたのですが、あまりに衝撃的な内容でした。

Inter BEE会場でセミナーを行っていたレコーディングエンジニアの飛澤正人さん

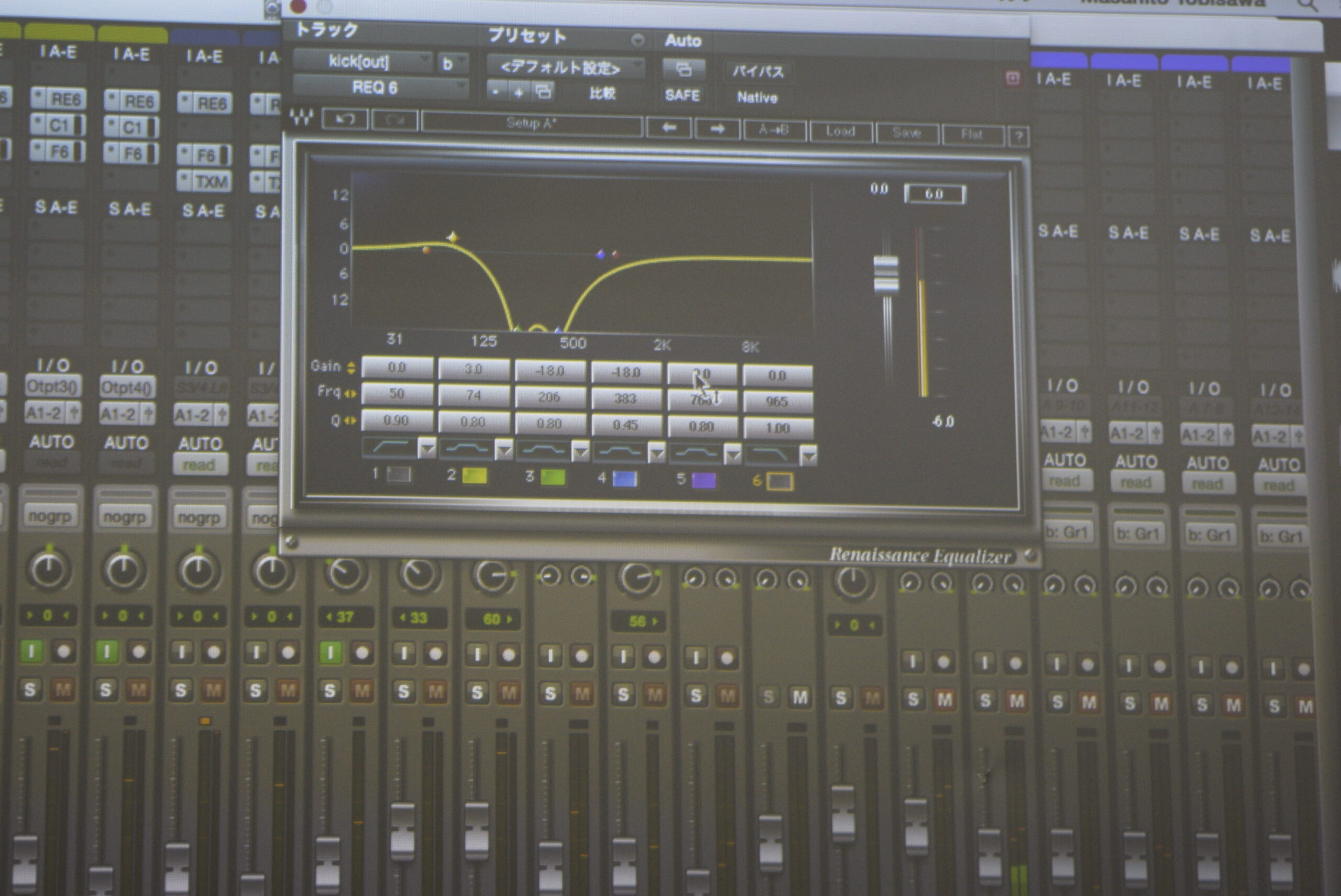

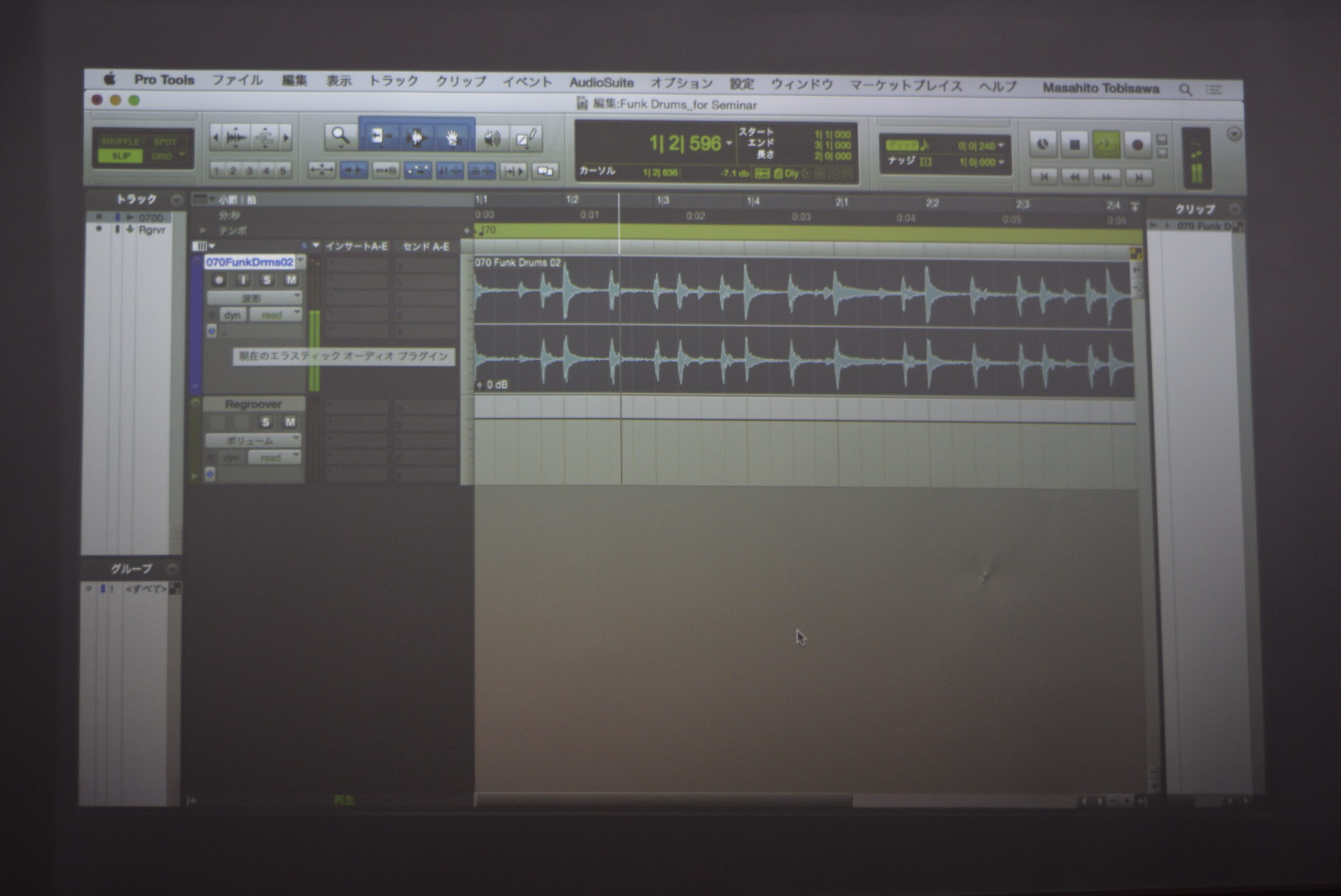

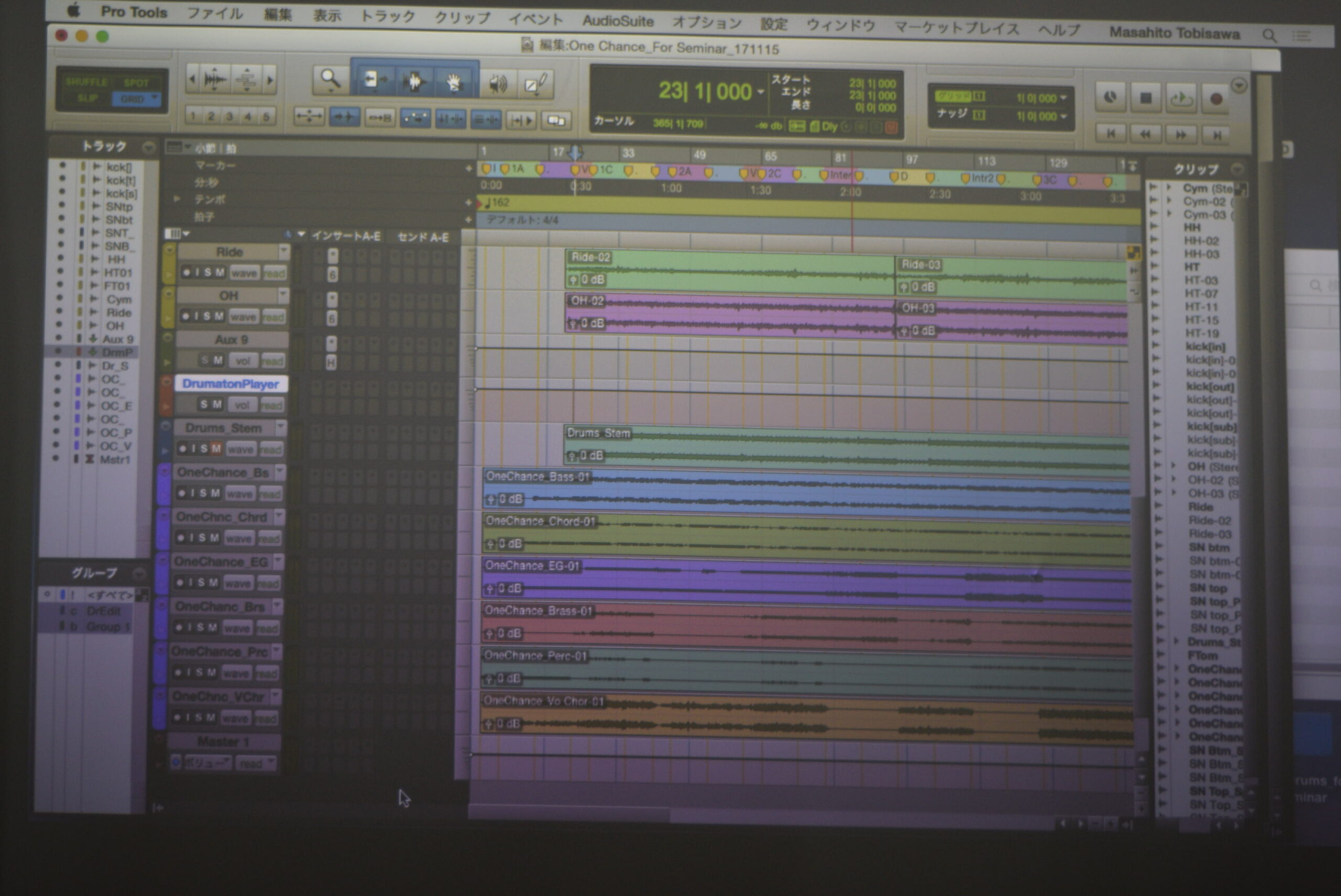

飛澤さんは、いつも愛用のPro Toolsを起動。このPro Toolsにaccusonusのプラグイン(AAX版)を使って2つのデモを行ったのですが、1つずつ見ていきます。

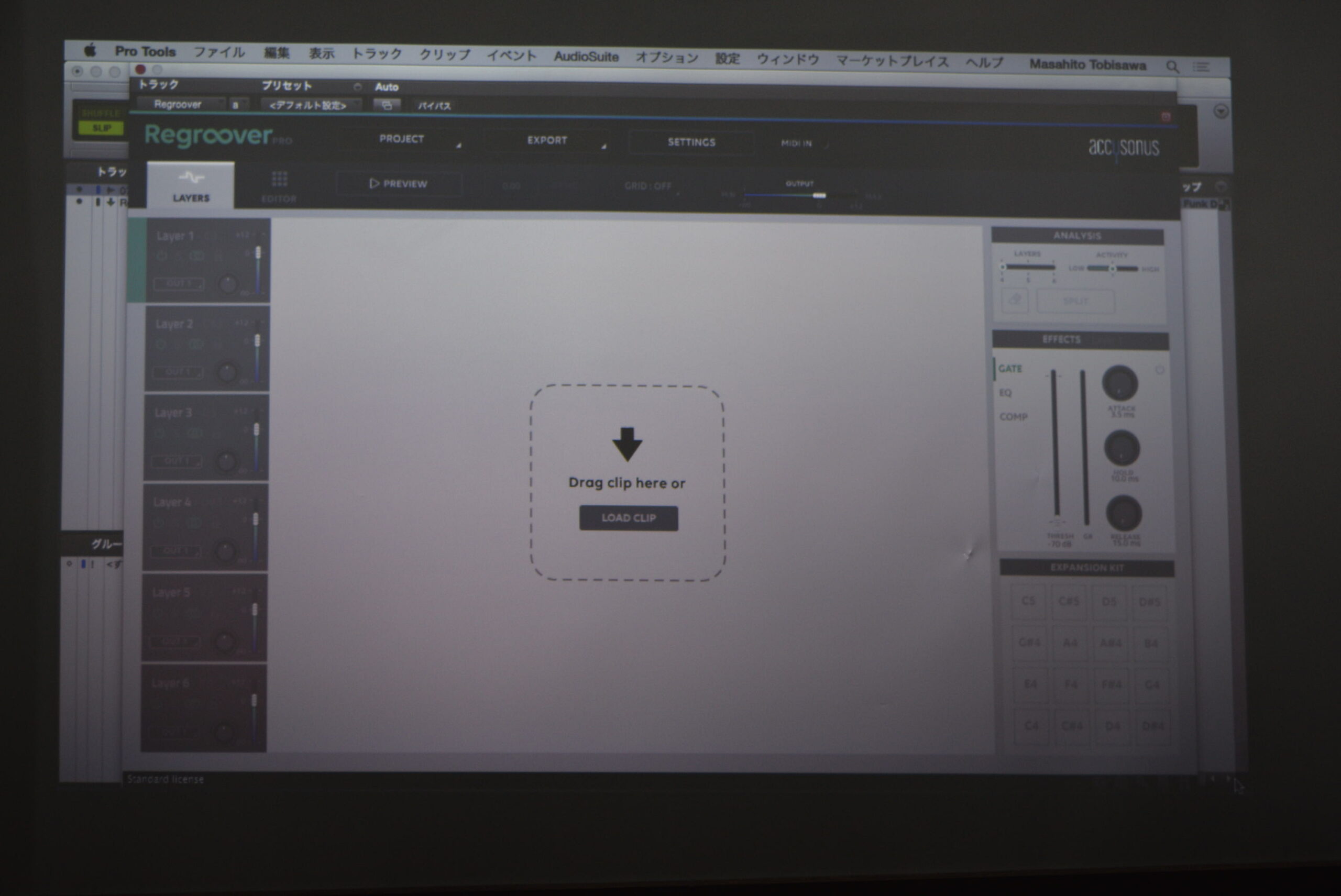

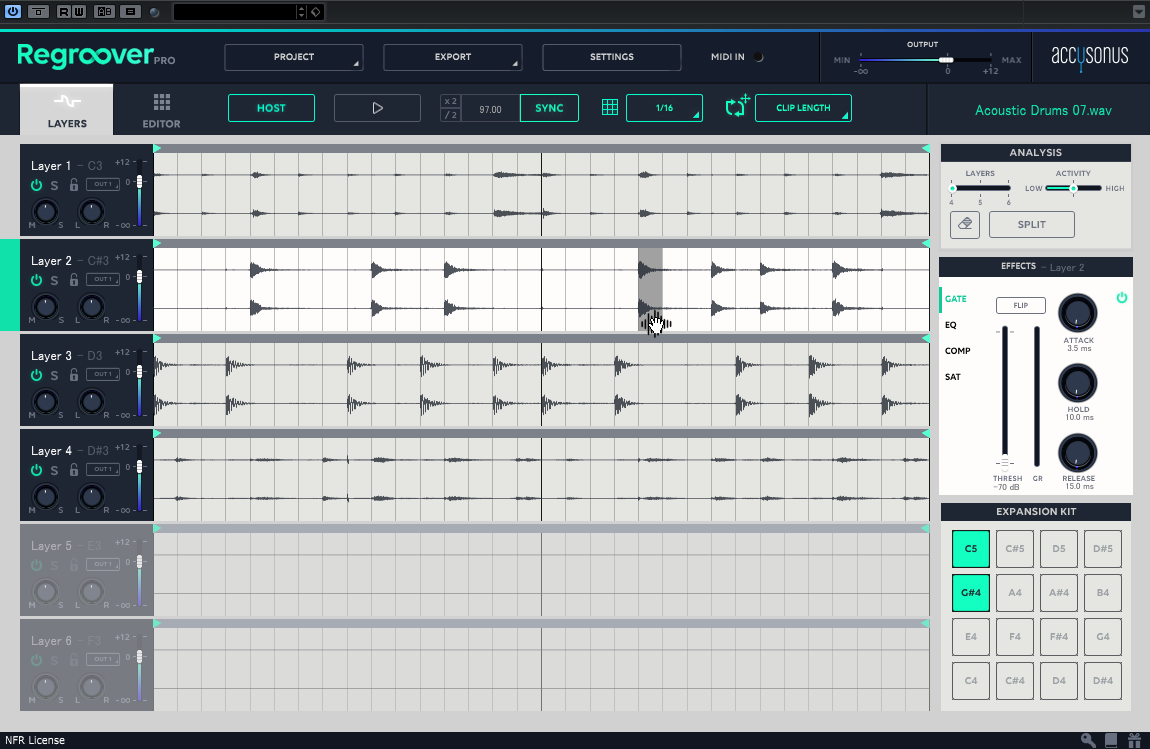

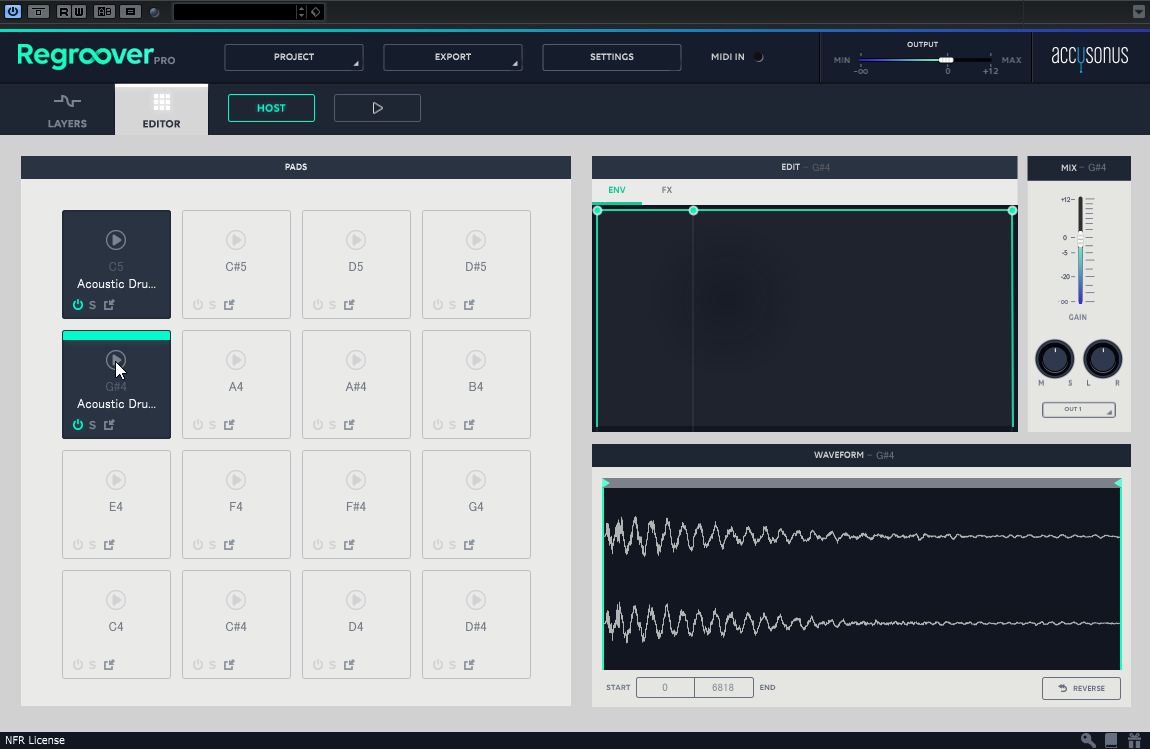

Regroover Proのデモでは、まず空のセッションに、ごく一般的な2小節分のドラムループ素材を置いて試聴。でも、これは本題ではなく、次にRegroover Proのインストゥルメントトラックを起動します。そして、ここに、先ほどのドラムループをドラッグ&ドロップ。すると、1~2秒「Analyzing…」という表示が出て考えた直後に、4トラック(Regroover Proではレイヤーと呼んでいる)の画面が表れてきたのです。

Regroover Proを起動し、ここにドラム素材をドラッグ&ドロップすると……

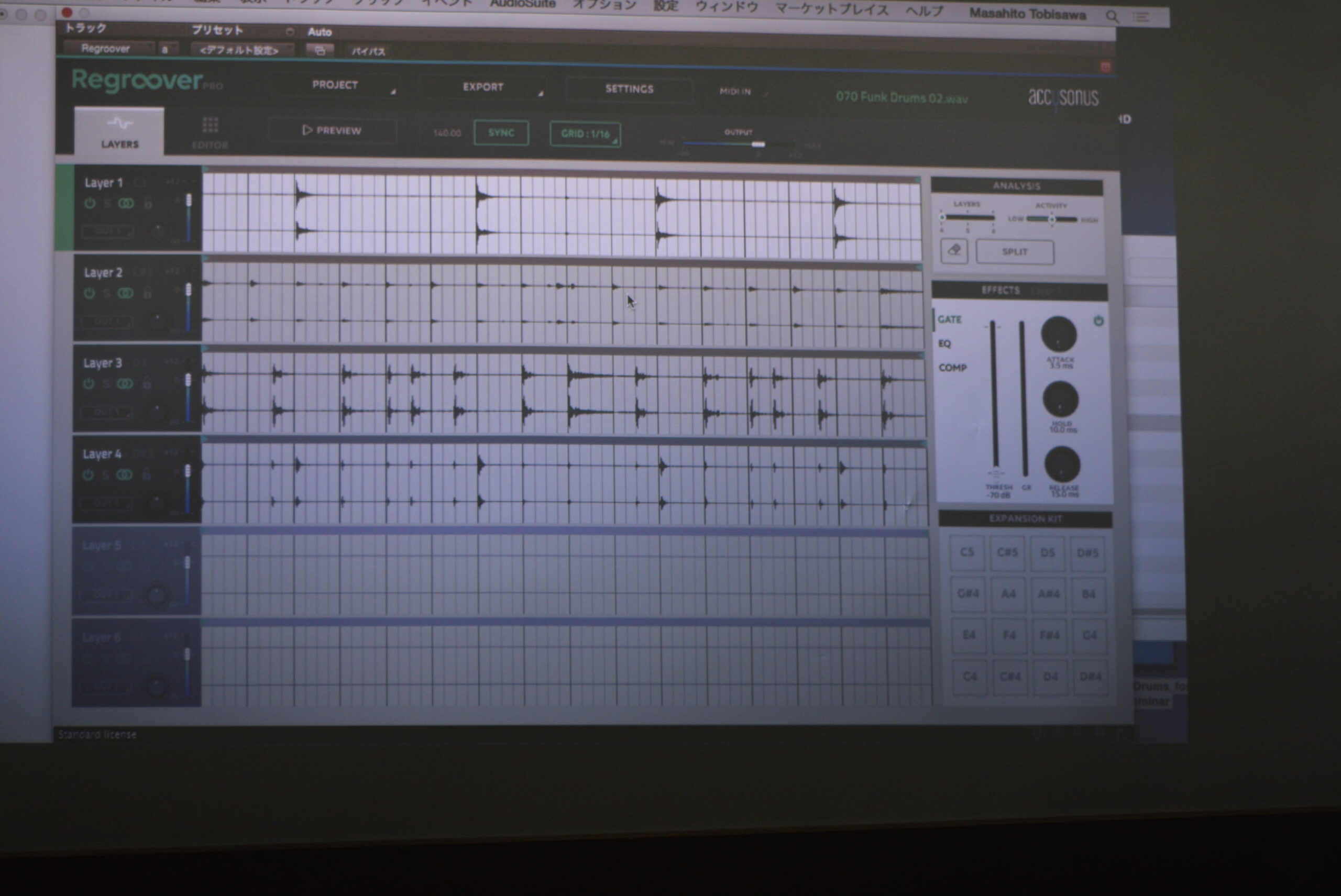

「何これ?」と思ったところで、飛澤さんが、このレイヤー全体を再生すると、いまのドラムループが鳴るのですが、一番上のレイヤーだけをソロにすると、なんとハイハットだけが鳴ってるんですよ!3番目のレイヤーをソロにしたらスネアだけ、4番目だとキックだけ……。そう、一瞬のうちに2ミックスのドラムループが4トラックに分解されたということなんです。ちょっとあり得ないマジックですよね!?

ステレオ2chだったドラムループが一瞬で4トラック(4レイヤー)に分離された

確かに昔からReCycle!などのスライスというツールは存在していました。スライスすれば、リズム素材からスネアを切り出したり、ハイハットを切り出したり…ということはある程度できます。でも、普通キックとハイハットは一緒に鳴ってるから、スライスでは絶対に分けることはできないですよね。でも、このRegroover Proは、そこをキレイに分離してくれちゃうんです。これが人工知能の威力だというのですよ。

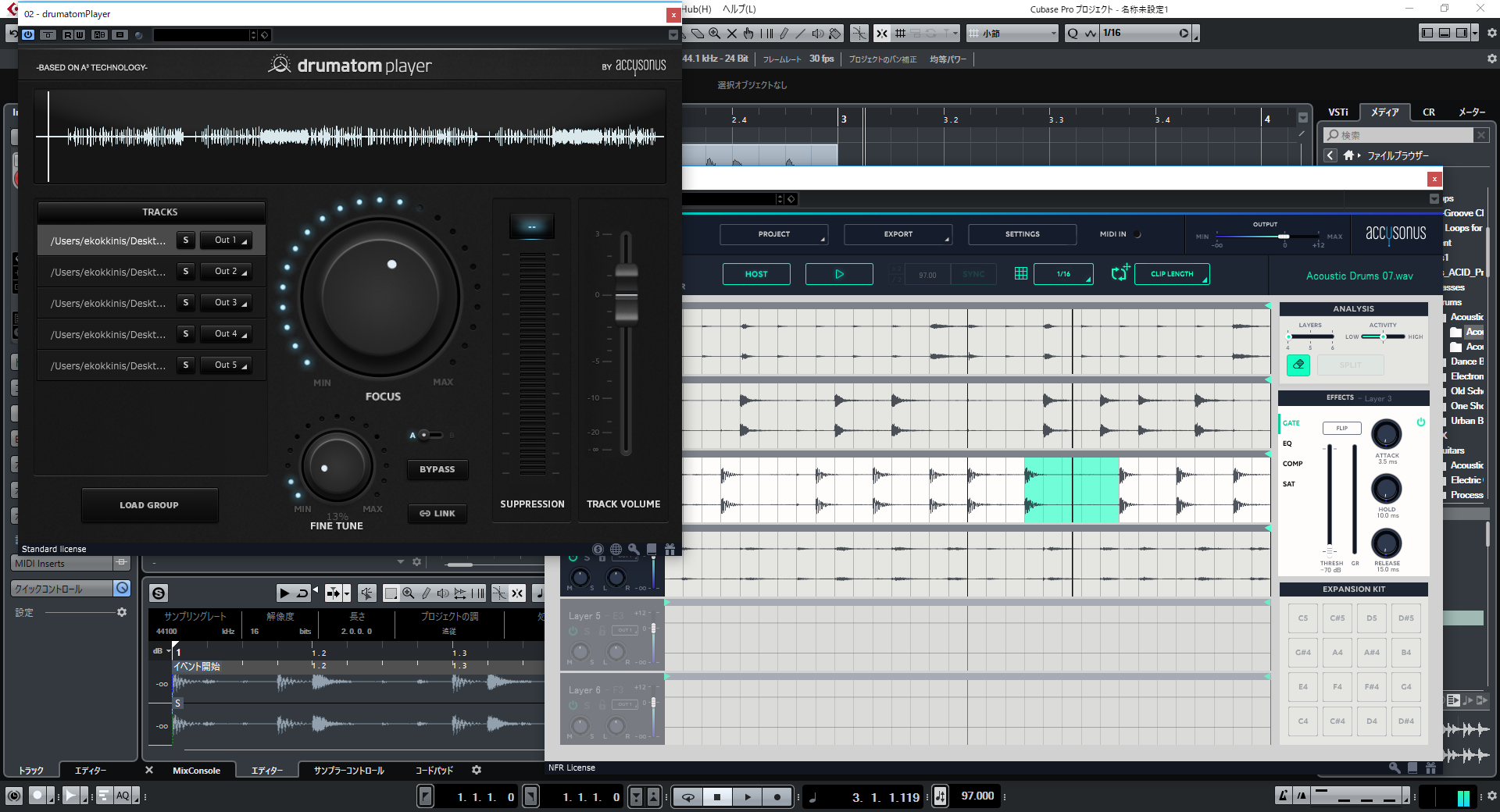

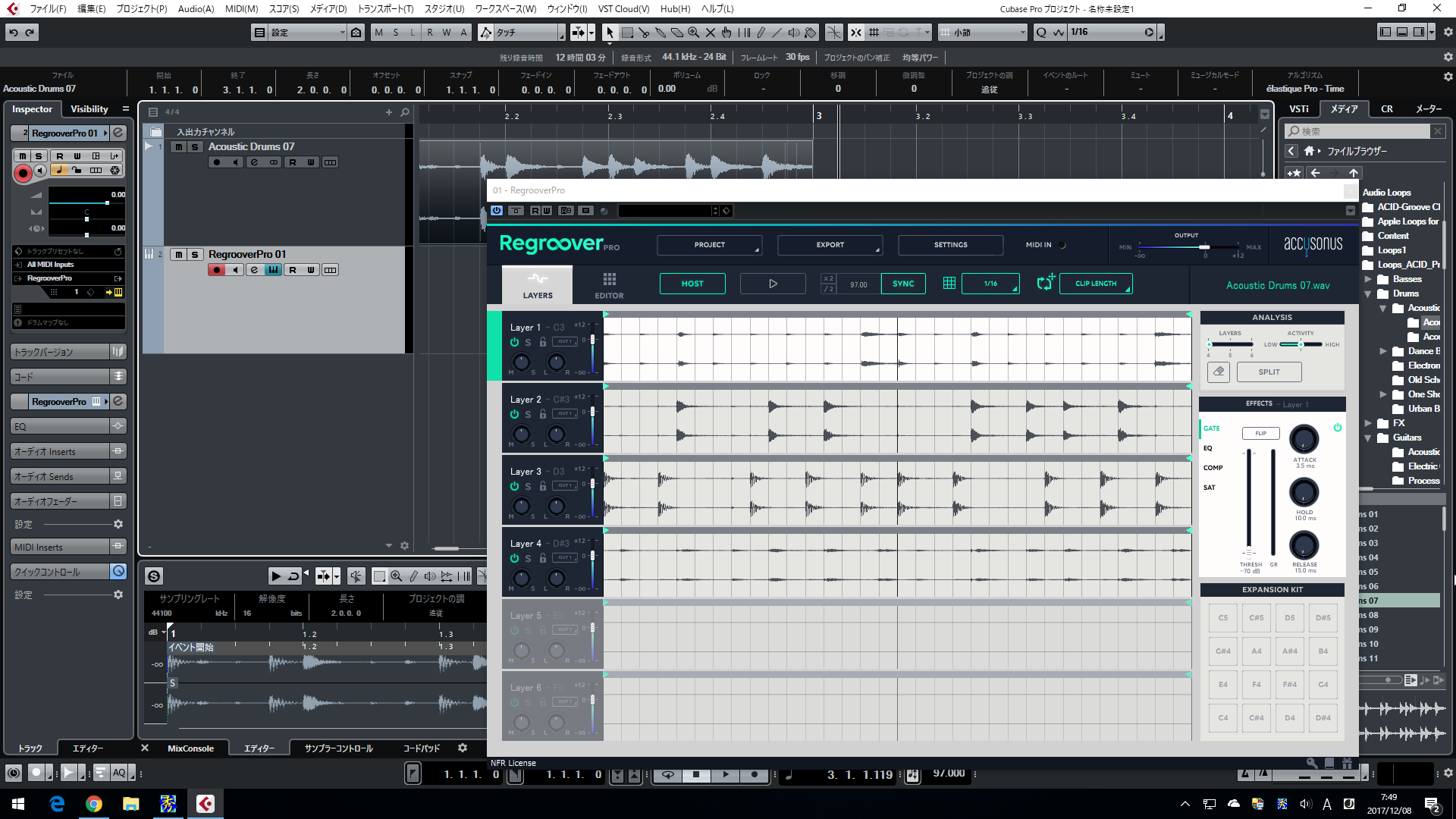

WindowsのCubase Pro 9.5上で同じことを試してみたら、あまりにも簡単にできてしまった

で、実は疑り深い私としても、騙されてる気がして自分のPCにRegroover Proをインストールして試してみました。ここではWindowsのCubaseにVST版のプラグインを入れたわけですが、まあ見事に飛澤さんのデモが目の前で再現できました。いろんなドラムループを試してみましたが、どれも瞬時にできてしまいます。

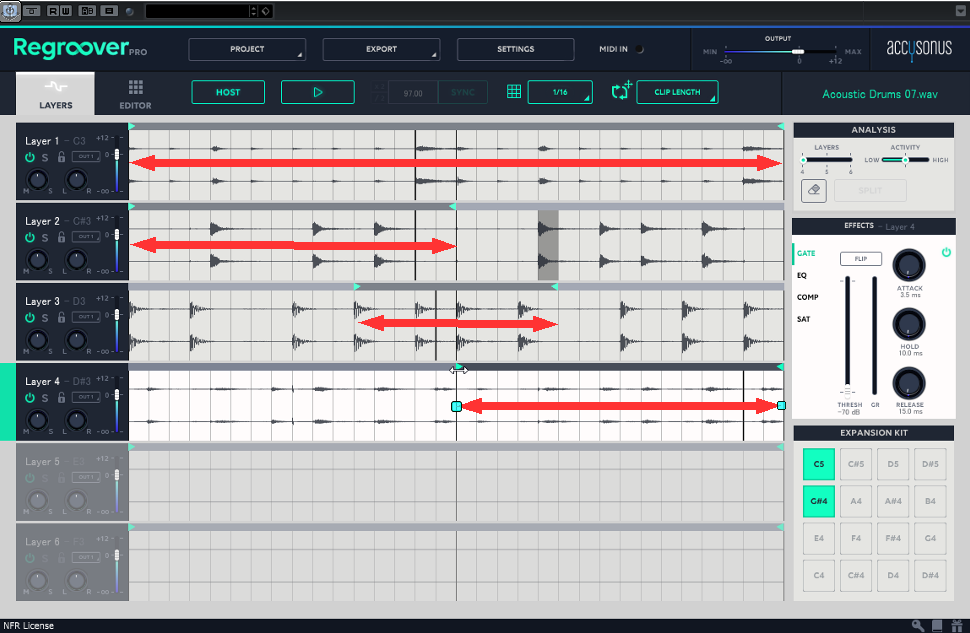

別の音が入り込んできてしまった場合は、そこを選択して消すと、別レイヤーに移動してくれる

とはいえ、必ずしもすべてが完璧とはいかない部分があるのも事実。たとえばキックのトラックにうっすらとハイハットの音が混じったりもしているんですね。でも、そこは手動でより正確に処理することが可能です。消しゴムツールを使って、うっすら入っているハイハットを消すと、その消えた成分が本来のハイハットのレイヤーに移動するんです。だから、全体を聴いてバランスがおかしくなることはなく、あくまでもオリジナルの音のままなんですよ。

キックやスネアなど、1つの音をドラッグして右下にドロップするとMIDIで鳴らせるパッドに割り当てられる

ここでキレイに分離ができたら、たとえばキックを一発分選択した上で、右下のパッド部にドラッグ&ドロップすると、これがMIDIのキーに割り当てられるんです。この辺はReCycle!など昔からあるスライスツールでもできた機能ではありますが、より完璧な形で各音を抜き出せるという点では大きな進化ですね。

ここで試しにドラム以外のループ素材を試してみました。まあ、ピアノとかギターのループ素材では、そもそもあまり意味がないのですが、パーカッション系だとアコースティックモノでも、エレクトリックな変わった素材の音でも、バッチリ分離してくれますね。また、音数によってレイヤー数を4~6まで調整できるというのもRegroover Proの面白いところです。

飛澤さんのデモで面白かったのは、この各レイヤーのループの長さを自由に変更できてしまうというところ。つまりハイハットはオリジナル通りに2小節分をループしながら、キックは頭の4拍分を繰り返し、スネアは途中の3拍分を繰り返す……なんて遊びもできるんですね。

ループする場所を指定することで、変わったグルーヴを作り出すこともできる

まあ、そんなことをしなくても、各レイヤーを個別にWAVで書き出すことが可能で、それをDAW側で読み込んで再構成することもできるので、使い方はいろいろとありそうです。

では、次の魔法を紹介しましょう。今度はDrumatomというツールの紹介で、飛澤さん的には、こっちのほうが実務に大きく役立つということをおっしゃっていたのですが、これもなかなかビックリするものでした。

飛澤さんが以前にレコーディングしたというあるアーティストのセッションファイル

このDrumatom本体はプラグインではなく、スタンドアロンで動かすツールなのですが、飛澤さんが用意したのは、以前に飛澤さんがレコーディングしたという、あるアーティストの曲のセッションファイルです。そのレコーディングでは、生ドラムを録っているため、数多くのマイクで収録しています。具体的にはスネア上からと下から、キックは内側、外側、さらにサブ、またハイハット用、シンバル用、ライド用……と別々のトラックにレコーディングされていました。

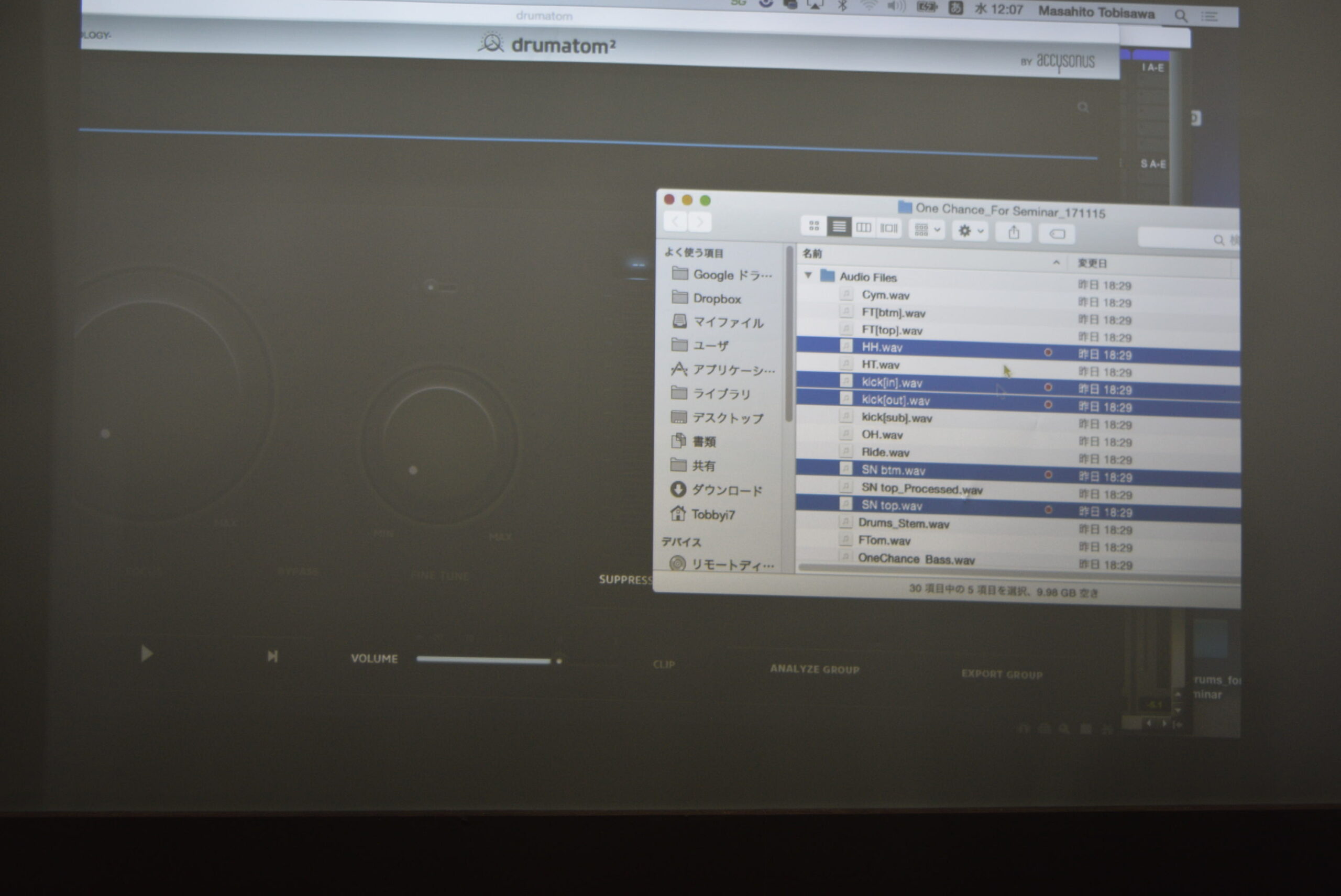

ドラムを録音した各トラックをまとめてDrumatomへドラッグ&ドロップ

でも、当然のことながら、各マイクでは狙った音だけでなく、周りの音も入ってきますよね。飛澤さん曰く「ドラムは被りがあってなんぼのもん…」なんて表現してましたが、被り(=ブリード)があるのが当たり前だし、それをいかに上手に処理するかがエンジニアの腕の見せ所ではあります。でも、もし、打ち込みのドラムなら、ブリードゼロで完全に独立したスネア、独立したハイハットでエフェクト・ミックス処理できるため、よりチャレンジングな音作りが可能になるのも確かです。

各トラックの被りを自在にコントロールできるようになった

そこで、このDrumatomでは、もともと思い切りブリードのあるドラムの各サウンドからブリードをマイクから遠い順に抑制していくというものなんです。つまりスネアのトラックに含まれるブリードのうち、ハイハットを消すとか抑える…なんて調整ができる、前代未聞のツールなんですね。

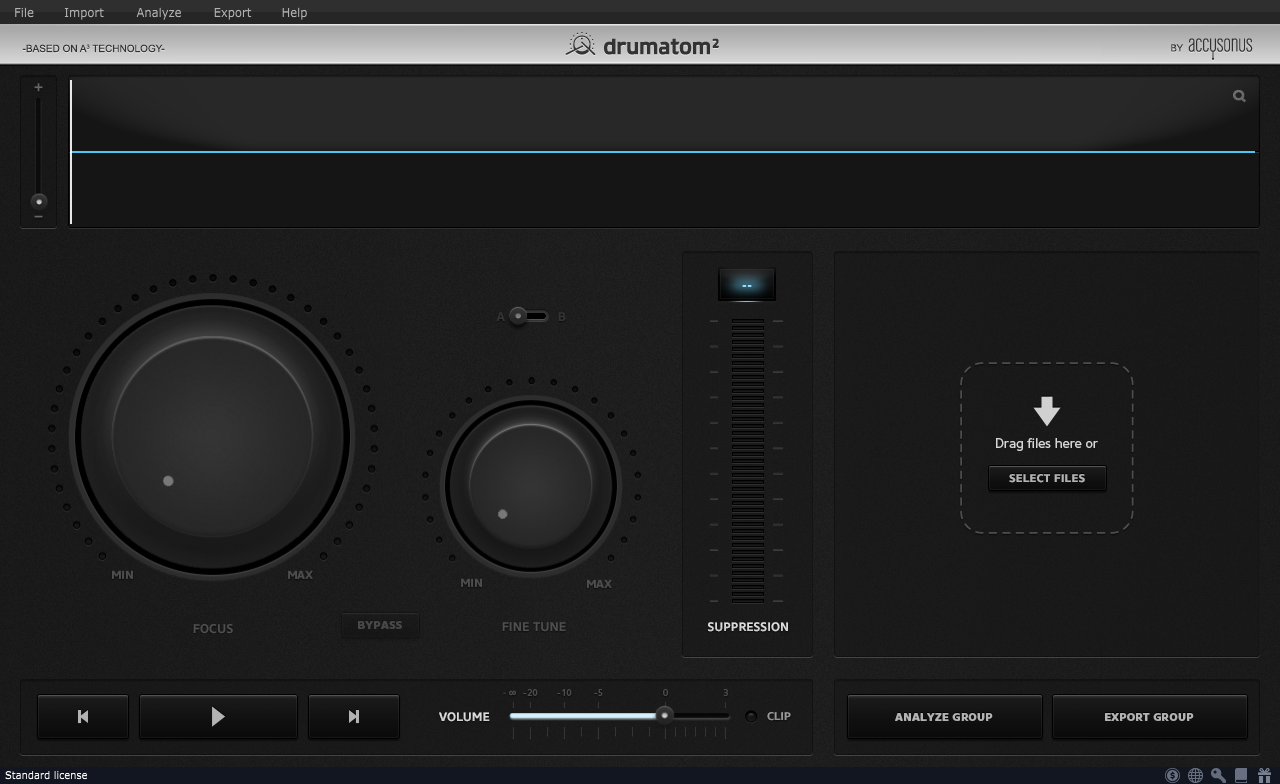

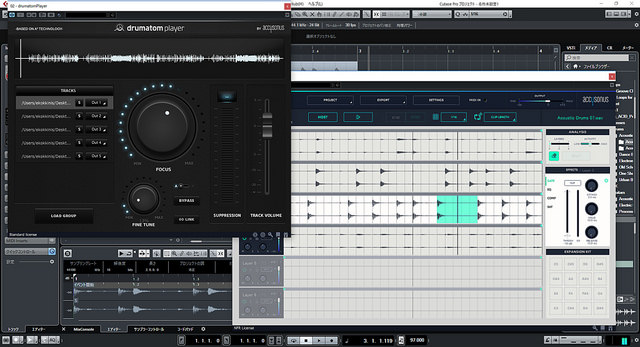

Windowsでも試してみた。レコーディングしたトラックのWAVファイルをまとめてドラッグ&ドロップ

使い方は簡単。まずスタンドアロンでDrumatomを起動し、それぞれのトラックのWAVファイルを一括してドラッグ&ドロップするだけでいいんです。するとDrumatomの人工知能が各トラックの音を解析した上で、目的の音と被り音を分離し、ユーザーが自由にそのバランスを調整することが可能になるのです。長い曲だと、それなりに解析に時間を要するのですが、それでも数十秒といった程度ですから、すぐですね。

各トラックごとに被りを自在に調整できるようになった

その結果、各音を再生する際にパラメータを動かすことで、完全に独立した音にしたり、多少被り音を混ぜていく……といったことが可能です。そして各処理結果は1つずつWAVファイルとして書き出すことができるので、その後、各種DAWに読み込んで利用することが可能です。また解析した結果は別ファイルとしてまとめて保存することもできるようになっており、これがまたちょっと面白い使い方ができるのを飛澤さんが実践していました。

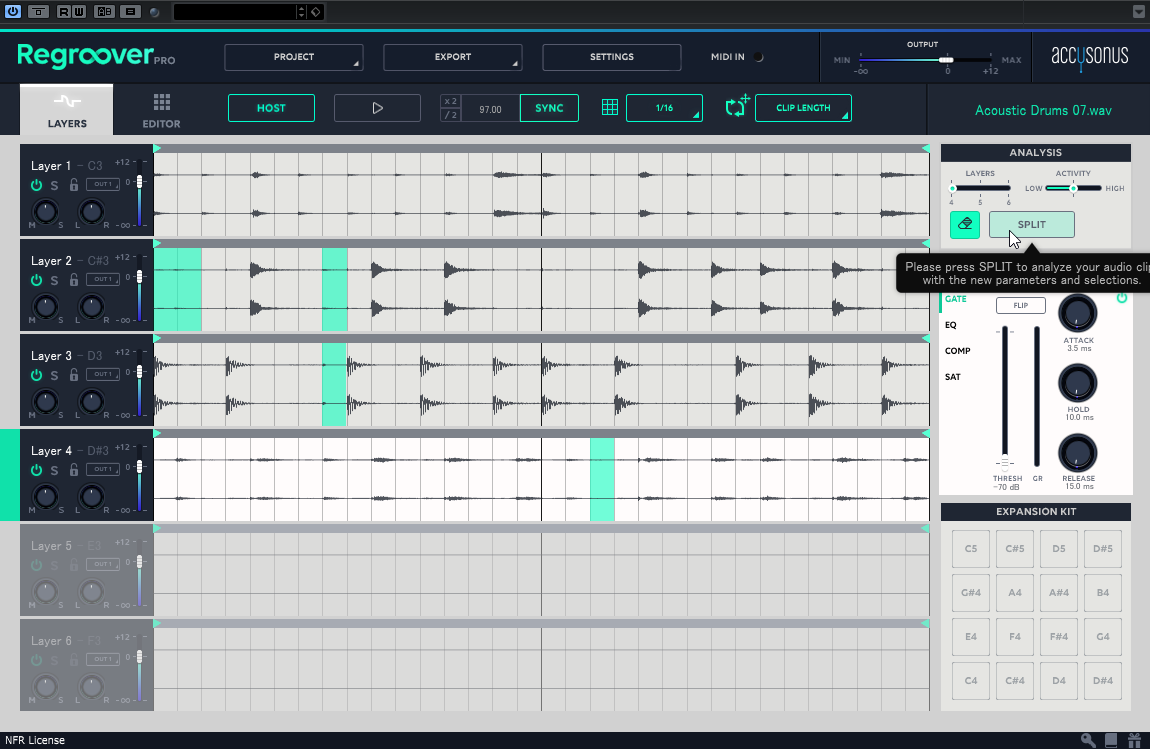

Pro Tools上で起動したDrumatom Player

飛澤さんがPro Toolsを起動すると、Drumatom Playerというインストゥルメントのプラグインが用意されていました。これはDrumatomとは別売のソフトで、Windows、MacのVST、AAX、AudioUnitsで動作するというもの。これ自体では解析処理はできないのですが、Drumatomが解析した結果のデータを読み込んで活用するツールとなっているんです。先ほど保存した解析結果データを読み込むと、それぞれのトラックごとに再生が可能となり、ほかのトラックと合わせたり、エフェクトを使いながら、ここで被り具合を調整していくことができるのです。

それぞれのトラックは別々のチェンネルへ出力できるようになっているので、スネアだけにEQをかけるとか、キックだけにコンプをかける……なんて処理が簡単にできるわけですね。

それぞれのトラックに個別にEQやコンプ、その他エフェクトを使って音作りができる

飛澤さんも「Drumatomを使えば、ドラムのミックスが飛躍的に効率的になる」とおっしゃっていましたが、このブリードを消していくのも人工知能だからこそできるワザなんだとか……。何をもって人工知能と呼ぶのかはよく分からないですが、すごい世の中になってきましたよね。

Studio One上でもバッチリ使うことができた

以上、Regroove ProとDrumatomという2つの魔法のツールを紹介してみました。冒頭でも紹介した通り、これらはSONICWIREで購入することが可能で、価格はRegrooverが25,000円程度、Drumatomが34,000円程度なのですが、2018年1月1日までは特別セールとのことでいずれも約半額の14,000円程度となっているのです。また、DrumatomのほうはDrumatomとDrumatom PlayerをセットにしたDrumatom Bundleというものがやはりセールで17,000円程度となっているので、これを買っちゃうのがよさそうですよ。

SONICWIREであれば、現地価格と基本同額で、購入手続きはすべて日本語・円で決済可能。また購入後は日本語でのメールサポートが受けられるので安心です!

【関連情報】

Regroover Pro製品情報

Dramatom製品情報

Dramatom Player製品情報

SONICWIRE accusonic製品

コメント

変なことを聞きますがこの二つのソフトはBFDなどの生音系の音源だけでなくシンセ系のドラム音源(Batteryなど)でも効果を発揮できるのでしょうか?

こんにちは。

いつもためになる記事をありがとうございます!いつも参考にしています。

regroover proに関して、ほんとに魔法のようなツールでビックリしました!

こちらのツールは主にドラムループの素材などに対して使用するようですが、マイク2本でステレオ録音したドラムの音源をパーツに分解してmixを、しやすくするといったような用途にも使えるのでしょうか??

2mixのドラムループ素材に使用出来るのであれば、同様に使えるのかなと思ったのですが、そういった用途はメーカー公式のHPでも紹介されていないようでしたので、ちょっと気になりました!

岡山の人さん

はい、Regroover Proはドラムに限らず、ほかの効果音やパーカッションでも行けるので、問題なく使えると思います。

アマチュアバンドまんさん

こんにちは。はい、使えます。

完全にマルチで録ったのと同じように使えるとまでは言い切れないので、過剰に期待しすぎると危険ですが、まさにその用途で使えるので試してみてはいかがですか?

藤本健さん

お世話になります。

ご返信ありがとうございます!!

そうなのですね!更に調べてみますが、実用レベルで音を分離出来ればバンドのドラムレコーディングにも革命がおきますね!マルチマイキングで録るのに越した事はないと思いますが、最小機材で簡易レコーディングする際はとても重宝しそうです!

ありがとうございます!

時系列でWaveをスライスしてFFTで周波数分割してハイハットとかスネアとかの周波数帯域ごとに抜き出したものをそれぞれ時系列に再構成すれば可能だと思いますが、それがPCのCPUで簡単にできる時代になったのかと思うと時代の進歩を感じさせます。

ウエスモンゴさん

そう、FFTで解析すればとも考えたのですが、たとえばハイハットとスネアになると、かなり周波数的な被りもあるのでやっぱり簡単にはいかないんじゃないかな、とも…(いや、それ以外に手法はないのかもしれませんが)。どうやっているのか、なかなか不思議でよく分からないです。

またまたすごいソフトが出てきましたねー、この先CDなど2MIXからドラム、ベース、ピアノ、ギター、歌などすべてバラバラの音にわけてくれるソフトが出てきそうですね。

いつも楽しく拝読させて頂いています。

これはドラムのみに特化したソフトなんでしょうか。いつかのR-mixのような感じでいろんな音源の各パートは抽出出来たりしないんでしょうか。