フランスに拠点を置くArturiaは、優れたソフトウェア音源やアナログシンセサイザの名機を現代に蘇らせることで、多くのDTMユーザーやミュージシャンから絶大な支持を得ているメーカー。そのArturiaが近年、オーディオインターフェイスの分野にも本格的に参入し、「AudioFuse」シリーズをリリースしています。エントリー向けのコンパクトなモデルから、プロフェッショナルの要求に応えるハイエンドモデルまで、いずれもArturiaらしいスタイリッシュなデザインの中に、高音質とユーザーの制作フローを深く理解した機能性を凝縮しています。

そんなArturiaのオーディオインターフェイスのフラッグシップモデルが「AudioFuse 16Rig」です。多数のハードウェアシンセサイザやアウトボードを駆使する現代の制作環境において、複雑化する配線や信号の管理といった課題を解決するために開発されたAudioFuse 16Rig。希望小売価格は275,000円(税込)で、高品質なAD/DAコンバータ、16in/12outという豊富なアナログ入出力、スタンドアロンでも動作する強力なミキサー/ルーティング機能などを搭載し、音質と機能性を両立。実際に試すことができたので、AudioFuseシリーズ全体のラインナップを紹介しつつ、このAudioFuse 16Rigが持つ具体的な機能や拡張性、そしてその開発思想について、開発者へのインタビューも交えながら詳しく紹介していきましょう。

スタジオのすべてを融合する「AudioFuse」ラインナップ

Arturiaのオーディオインターフェイスは「AudioFuse」というシリーズ名で展開されています。この名称には、Arturiaの明確な開発思想が込められており、開発者インタビューによれば、そのコンセプトは「スタジオにあるすべての機材を接続し、あらゆるオーディオソースを融合=Fuseさせて音楽を創造する」というもの。そのコンセプトに基づき、AudioFuseシリーズはユーザーの制作スタイルに合わせて最適な「ハブ」として機能するよう、多彩なラインナップが用意されています。

DTM初心者にも最適なコンパクトモデルの「MiniFuseシリーズ」や、多数のハードウェアを扱うプロ向けのフラッグシップ「AudioFuse 16Rig」など、自身の制作規模やスタイルに応じて最適な一台を選ぶことができるのです。

はじめての一台にも最適な「MiniFuse 2」

AudioFuse 16Rigについて詳しく紹介する前に、最近限定カラーのChampagne Editionが登場した「MiniFuse 2」を簡単に見ていきましょう。MiniFuse 2は、2in/2outのエントリーモデルのオーディオインターフェイス。以前MiniFuseシリーズが発表された際に「Arturiaからスタイリッシュでコンパクトなオーディオインターフェイス、MiniFuseシリーズ3機種がリリース」という記事で紹介していますが、通常カラーはブラックボディーのモデルとホワイトボディーのモデルの2色展開。

もちろんWinodwsでもMacでも使うことができ、最大サンプリングレートは192kHzまで対応。ダイナミックレンジ110dB、-129dBの等価入力ノイズというスタジオ品質のサウンドを実現しており、クリアでパワフルなレコーディングが可能となっています。またPC上の音と入力音をミックスして配信などに利用できるループバック機能や、MIDIキーボードなどを接続できるUSBハブポートも搭載。さらに、Ableton Live Liteをはじめ、ソフトウェア音源やエフェクトプラグインが多数バンドルされており、最初の1台から、持ち運び用のサブ機としても、優秀な機材となっています。

ハードウェアシンセサイザやアウトボードを多用するユーザーに最適なAudioFuse 16Rig

さて、ここからはAudioFuse 16Rigについて紹介していきましょう。このモデルは、ハードウェアシンセサイザやアウトボードを多用するユーザーに最適なインターフェイスとして設計されており、その開発コンセプトについて、Arturiaの開発者は「シンセユーザーが必要とする十分なライン入力と、機器間のオーディオルーティングを容易にするバーチャルパッチベイのような役割」を目指したと語っています。

フロントパネルから見ていきますが、さっそく従来のオーディオインターフェイスでは見かけない、ユニークなポイントがあります。まずは、フロント右側のUSBというセクション。ここにはHUBと書かれた端子とMIDIと書かれた端子が搭載されています。

左側のHUBポートは、その名の通りUSBハブとして機能します。最近のPC、特にラップトップではUSB-Aポートが不足しがちですが、ここにUSBメモリやiLokなどのドングル、コントローラなどを接続することで、PCのポートを節約できるわけです。バスパワーも供給可能なので、ちょっとしたデバイスの接続に使うことが可能です。

そして、その右隣にあるMIDIポートが、AudioFuse 16Rigの大きな特徴の一つ。これは単なるUSBポートではなく「USBホストポート」として機能します。通常、MIDIキーボードはPCに接続しないと使えませんが、このUSBホストポートを使えば、PCを介さずに直接USB-MIDIコントローラを接続することができます。つまり、AudioFuse 16RigがコントローラにとってのPCの役割を果たしてくれる、というわけです。これにより、DAWを立ち上げずに、USB接続のキーボードでリアパネルのMIDI OUTに接続したハードウェアシンセを演奏するといった、PCレスの制作環境やライブパフォーマンスを実現することができます。

また、フロントの左側にアウトが搭載されているのもポイント。このアウトプット3,4の使い方は自由ですが、たとえば録音済みのギタートラックをアンプに戻して再度録音するリアンプ用出力としても使用可能。このフロントのアウトプット3,4は、リア側の3,4の端子とミラーリングされており、同じ信号を出力。インプット1,2をゼロレイテンシで、そのまま3,4から出力するDirectThru機能もあり、従来のオーディオインターフェイスでは、ちょっと面倒なセッティングも簡単に行うことができます。

フロントのアウトプットの隣には、コンボジャックが2つ搭載。さらにその右隣には3.5mmのステレオミニジャック入力も用意されており、スマートフォンや小型のデスクトップシンセなどの接続に便利です。ちなみにマイクプリは、プリアンプ自体のノイズレベルを示す入力換算ノイズ(EIN)は-129.5dBu、ダイナミックレンジは117dBという優れたスペックを誇り、繊細なボーカルやアコースティック楽器のレコーディングでもノイズを気にすることなくクリアな録音が可能。開発者インタビューによると、このプリアンプはAudioFuse Studioなどに搭載されている「Discrete-Pro」とは異なるものの、本機のために新たに開発された非常に高品質なものとのこと。

パネル中央部には、コントロールインターフェイスがまとめられています。ここには、視認性の高いカラーディスプレイを中心に、操作の要となるメインエンコーダーと6つのクイックアクセスボタンが機能的に配置されています。この6つのボタンは、それぞれINS(全インプットのメーター表示)、IN1/IN2(インプット1/2の詳細設定)、OUTS(全アウトプットのメーター表示)、MIXER(メインミキサー画面)、CUE(キューミキサー画面)といった、使用頻度の高い機能へ一発でアクセスできるようになっています。

目的の画面を呼び出した後は、メインエンコーダーを回して項目を選択し、押し込むことで決定、というスピーディな操作が可能。一つ上の階層に戻りたい場合は、エンコーダーの隣にあるバックボタンを押すだけ。こうした物理コントローラーによる直感的な操作系が、制作中の思考を止めずに作業に集中できる環境を提供してくれています。

そしてその右側には、メインスピーカー用のMONITORノブとヘッドホン用のPHONESノブが独立して設けられています。PHONESに搭載されている端子は、通常のヘッドホンに出力できる6.3mm、イヤホンなどの接続の際に便利な3.5mmの2つが用意されています。またMUTEボタンのほか、ミックスのモノラル確認やDIM、2組目のスピーカーへの切り替え、といった機能を割り当てられるボタンも用意されています。

続いてリアパネルについても見ていきましょう。ここには16系統ものTRSバランスライン入力が配置されており、多数のシンセサイザやドラムマシンを常時接続しておくことが可能になります。PADをオンにすれば最大+24dBuの信号に対応でき、プロ用機材からの高い出力レベルにも対応できます。

アナログ出力はメインのスピーカーアウトに加えて8系統のライン出力があり、そのすべてがDCカップリングに対応しています。

デジタル入出力も充実しており、2系統のADAT入出力を備え、48kHz時には最大16チャンネルのデジタル入出力を拡張できます。これによって、アナログとデジタルを合わせて最大で32in/28outという大規模なシステムを構築可能。また、プロ環境で必要となるワードクロック入出力も搭載し、複数のデジタル機器を正確に同期させることができます。

MIDIに関しても、リアパネルには5ピンDIN規格のMIDI入力が1系統、MIDI出力/スルーが2系統装備されており、外部のシンセサイザーやコントローラーとの接続にも対応。加えて、アナログシンセやドラムマシンとの同期に便利な3.5mmのアナログMIDIクロック出力も備えているのも嬉しいポイントです。

さらに、リアパネルにもUSB-Aのハブポートが1つあり、フロントパネルのポートと合わせて、PCのUSBポート不足を補ってくれます。ちなみにAD/DAコンバータには、アナログ信号をデジタルに変換するADCにESS Sabre、デジタル信号をアナログに変換するDACにCirrus Logicと、それぞれ評価の高いチップを採用。音質に関わる部分にも高品質な部品が使われています。

パッチングも簡単に行えるAUDIOFUSE CONTROL CENTER

さて、AudioFuse 16Rigには専用ソフトウェアの「AudioFuse Control Center」も用意されているので、こちらについても簡単に紹介していきましょう。本体のフロントパネルからでもほとんどの機能にアクセスできますが、AudioFuse Control Centerを使えば、コンピュータの画面上でより視覚的かつ効率的に、すべての設定を管理できます。

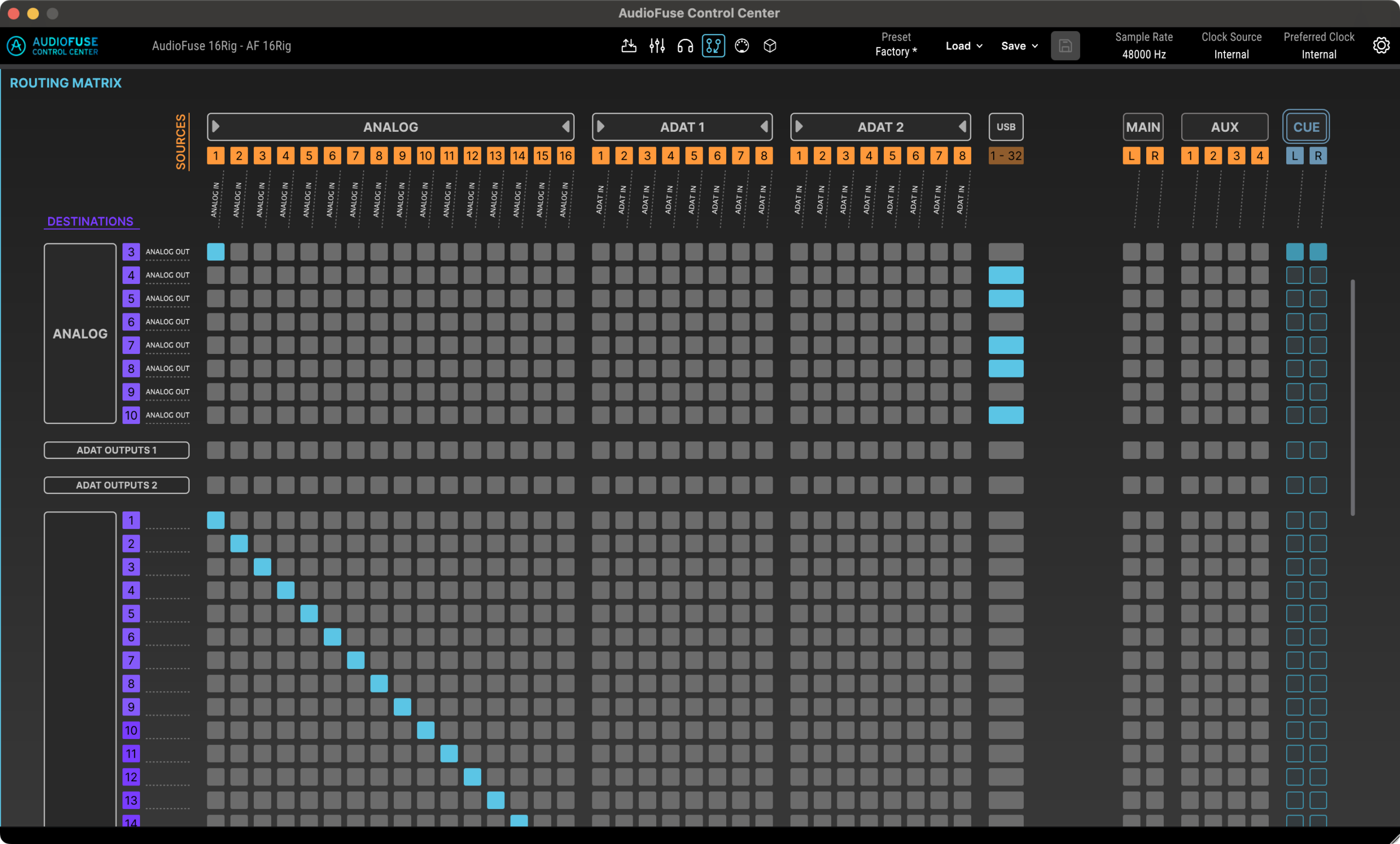

AudioFuse Control Centerの重要な機能が、ルーティングマトリクス画面。ここでは、縦軸に出力先であるデスティネーション、横軸に入力元であるソースが一覧表示され、その交点をクリックするだけで、どこからの信号をどこへ送るかを自由に設定できます。たとえば、アナログ入力1の信号をDAWへの録音チャンネルであるUSB REC 1と、外部エフェクタに接続したアナログ出力3の両方に送るといったことが、簡単な操作で完了します。

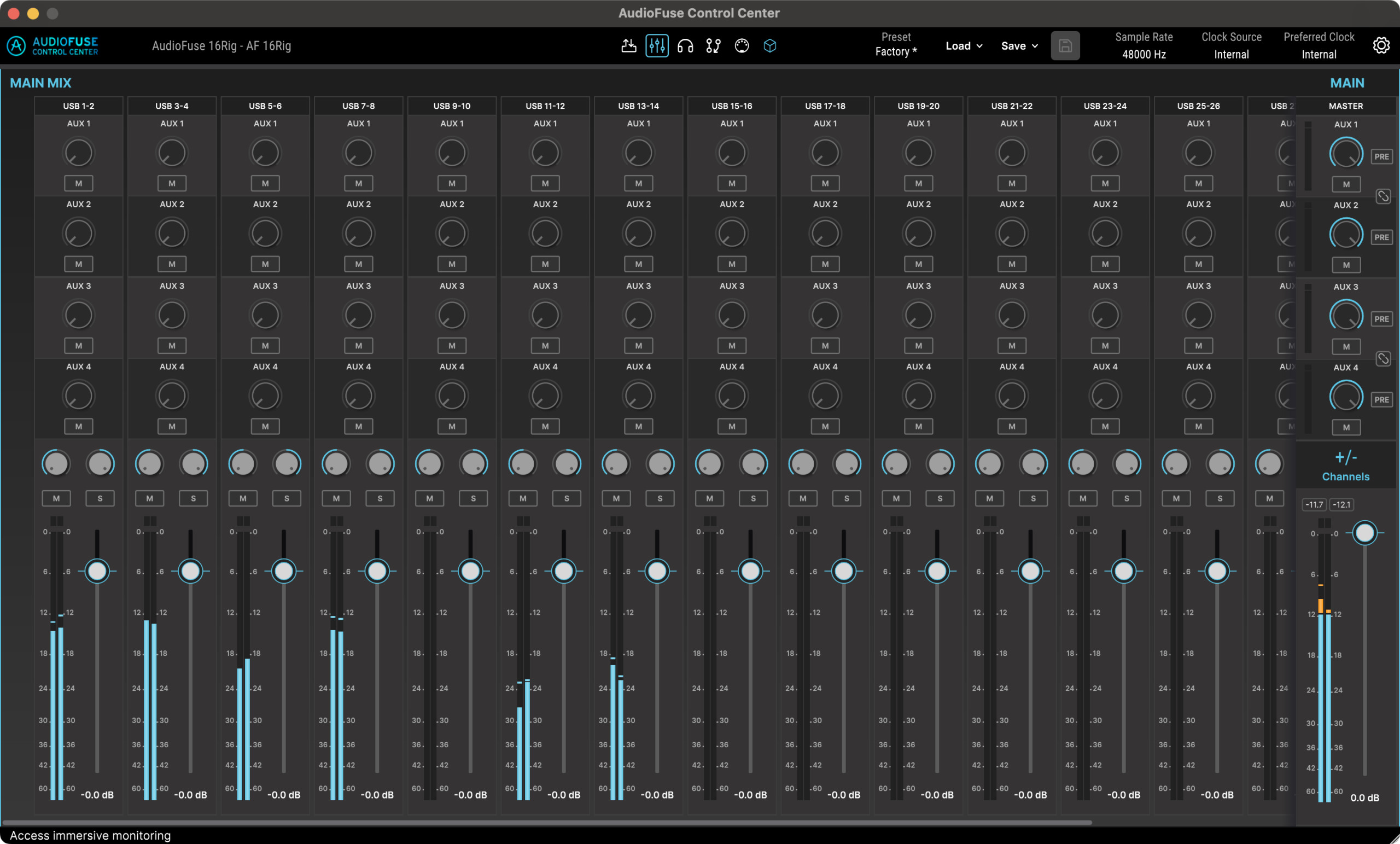

また、AudioFuse Control Centerにはメインミキサーとキューミキサーという2つのデジタルミキサーが表示されます。メインミキサーには4系統のAUXセンドも備わっており、外部エフェクターへのセンドリターンなども柔軟に構築できます。一方のキューミキサーは、レコーディング時に演奏者へ送るモニターミックスを作るのに適しています。これらのミキサーの設定はプリセットとして保存・呼び出しが可能で、「レコーディング用」「ライブ用」といった異なるセッティングを瞬時に切り替えられます。

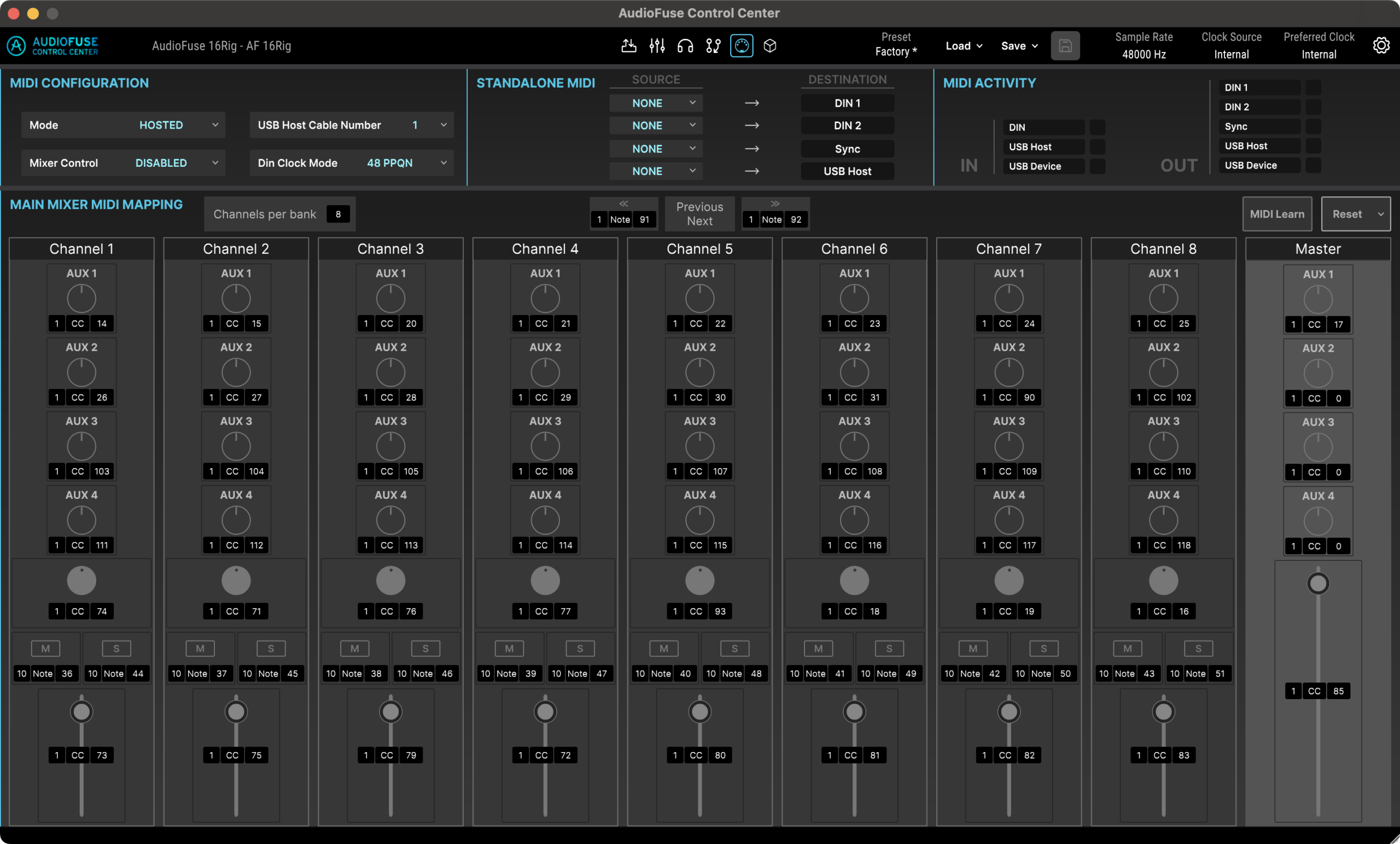

さらにMIDI画面では、スタンドアロンモード時のMIDI信号のルーティングを設定したり、外部MIDIコントローラのフェーダーやノブをミキサーの各パラメーターに割り当てるMIDIマッピングが設定可能。MIDIラーン機能を使えば、設定も簡単に行えるようになっています。

即戦力となる、付属のプレミアム・エフェクト群

またAudioFuse 16Rigには、プレミアム・エフェクトがバンドルされています。バンドル製品のFX Collectionから厳選されたプラグインが収録されており、数々の賞を受賞したArturia V Collectionのプリセットを収録したAnalog Lab Introも付属。

エフェクトプラグインは、Neve 1073をモデルにした「Pre 1973」、Telefunken V76がベースの「Pre V76」、Trident A Rangeを再現した「Pre TridA」といったビンテージプリアンプ、名機Urei 1176をモデリングした「Comp FET-76」、ダイオードブリッジコンプレッサの「Comp DIODE-609」、プレートリバーブの「Rev PLATE-140」、Roland JUNO-6のコーラスをエミュレートした「Chorus JUN-6」、Roland RE-201をモデルにした「Delay TAPE-201」、Moog Minimoogのフィルター部を抜き出した「Filter MINI」、そしてデュアル・フェイザーの「Phaser BI-TRON」など、ミックスのさまざまな場面で活用できるものが多数付属。これらのソフトウェアを使えば、DAW上で本格的な楽曲制作からミキシングまでを高いレベルで行うことが可能です。

「AudioFuse X8 IN」と「AudioFuse X8 OUT」2つのユニットでさらなる拡張も

AudioFuse 16Rigには、ADAT入出力が搭載されていると前述しましたが、そのための製品もArturiaからリリースされています。それが「AudioFuse X8 IN」と「AudioFuse X8 OUT」という2つの拡張ユニットです。

「AudioFuse X8 IN」は、8系統のアナログライン入力をADAT信号に変換するユニット。リアパネルには8系統のTRSバランス入力を装備し、各チャンネルには個別に-12dBのパッドスイッチが用意されているため、出力の大きなシンセサイザなどの接続にも対応可能です。また、隣り合ったチャンネル同士をステレオリンクさせることもできるので、ステレオ出力のシンセサイザなどを扱う際にも便利です。

一方の「AudioFuse X8 OUT」は、ADAT信号を8系統のアナログライン出力に変換するユニットで、すべての出力がDCカップリング仕様です。AudioFuse 16Rigと組み合わせることで、たとえばDolby Atmos 9.1.6のようなイマーシブオーディオ環境を構築することも可能になり、将来的なシステムの拡張性も備えています。

開発者に聞く、AudioFuse 16Rig誕生の背景

今回、AudioFuse 16Rigの開発を担当したArturiaのプロダクトマネージャー、Martin Dutastaさんにメールでインタビューすることができたので、こちらについても紹介していきましょう。

今年1月のNAMM Showでお会いしたプロダクトマネージャのMartin Dutastaさん

Arturiaが後発としてオーディオインターフェイス市場に参入した理由

--Arturiaはオーディオインターフェース市場に後発で参入しました。なぜ、多くのメーカーが競合する市場に参入することになったのでしょうか?

Martin:この市場には多くの製品が存在しますが、私たちは伝統的なオーディオインターフェースに新たなアプローチをもたらすことができると考えました。

--AudioFuseシリーズはほかのオーディオインターフェースと比べてどのようなメリットがあると思いますか?

Martin:AudioFuseは、新しい便利な機能、スタイリッシュなデザイン、そして高音質を、手頃な価格で組み合わせた製品です。

--ヨーロッパとアメリカで、AudioFuseシリーズを好むユーザーはどのようなタイプですか?

Martin:エンジニア、プロデューサー、ミュージシャンなどです。

--AudioFuseシリーズを使用している有名なアーティストやDJには誰がいますか?

Martin:一例として、アラン・パーソンズを挙げます。

--製品名である「AudioFuse」の由来は何ですか?

Martin:Fuseシリーズはスタジオのすべての機器を統合し、すべてのオーディオソースを融合させて音楽を創造します。

AudioFuse 16Rig開発の経緯

--最新のAudioFuse 16Rigの開発コンセプトはどのようなものでしたか?

Martin:コンセプトは、シンセサイザーやアナログ機器すべてに対応する十分なラインレベル入力端子を備えたインターフェースを開発し、異なる製品間でのオーディオルーティングを容易にすることでした。単なるオーディオインターフェースとしてだけでなく、バーチャルパッチベイのような役割も果たすように設計されました。これにより、ユーザーは機器の接続や切断に時間を浪費する必要がなく、新しい録音方法の試行やエフェクトループの作成、通常は使用されない可能性のあるすべての機器を簡単に活用する可能性が高まります。

--このコンセプトを思いついたきっかけは何ですか?ユーザーからの要望があったのでしょうか?

Martin:このコンセプトは、市場調査、ユーザーフィードバック、そしてほかのオーディオインターフェースでユーザーが直面する問題の分析を組み合わせた結果生まれました。たとえば、ほとんどのオーディオインターフェースはマイク入力とライン入力の数が同じですが、実際シンセユーザーが求めているのはライン入力だけです。つまり、必要のないマイクプリアンプにスペースと費用を無駄にしたくないのです。

--このプロジェクトはいつ開始されましたか?

Martin:開発は2018年末に開始されましたが、電子部品の供給不足を含むさまざまな理由により遅延したため、かなり長期にわたるものとなりました。

--マイクプリアンプとAD/DAコンバーターは、以前のAudioFuseシリーズで使用されていたものと同じですか、それともAudioFuse 16Rig用に新たに開発されたものですか?

Martin:マイクプリアンプは、AudioFuse Studioや8Preで使用されているDiscrete-Proタイプではありませんが、非常に高品質なものです。AD/DAコンバーターは、これまでのAudioFuse製品よりも高品質で、非常にハイエンドなESS Sabre ADCを採用しています。

--AudioFuse 16Rigのマイクプリアンプにはどのような特徴がありますか?

Martin:技術仕様ですか?必要に応じてマニュアルに記載されています。

--AD/DAコンバーターの製造元またはチップの名称は何ですか?

Martin:16RigはADCにESS Sabreコンバーター、DACにはCirrus Logicを採用しています。

--DC結合アナログ出力はモジュラーシンセサイザーインターフェース用に設計されていますか?

Martin:はい!

--DC結合型アナログ出力の利点は何ですか?

Martin:これにより、インターフェースからモジュラーアナログシンセを直接制御する機能が得られます。

--なぜアナログ出力を前面パネルに配置したのですか?

Martin:これは、マイク入力やライン入力(スマートフォンなどのミニジャックを含む)を簡単に接続し、ユニットの背面に行く必要なく、あらゆるソースから迅速に録音やサンプリングを行うためです。上記で述べたように、この迅速なアクセスは、ユーザーが新しいアイデアを素早く試すことで創造性を支援するように設計されています。たとえば、ギターのリアンプやエフェクトペダルの使用などが挙げられます。

AudioFuse 16Rigのユニークなスペック

--内蔵DSPミキサーの機能は、他のオーディオインターフェースと比べてどのような特徴がありますか?

Martin:非常にユニークな機能として、DSPミキサーは16Rigに送信されるMIDIメッセージによって、あらゆるMIDIソースから制御可能です。これには、インターフェースのフロントパネルに搭載された専用のUSB-MIDIポートも含まれます。たとえば、ユーザーはArturia KeyLabをUSB-MIDIポートに直接接続し、KeyLabのフェーダーを使用してDSPミキサーの異なるチャンネルのボリュームを制御できます。PCは不要で、DSPミキサーはPCに接続されていない状態でも制御可能です。これはユニークな機能であり、PCやDAWなしでライブジャムを行う際に非常に便利です。

--なぜEQやリバーブなどのDSPエフェクトを含めなかったのですか?

Martin:これらのDSPエフェクトを追加すると製品の最終価格が上昇するため、ユーザーが通常PCのソフトウェアでこれらのエフェクトを利用できることを考慮し、それらを必須としない方がいいと判断しました。代わりに価格を低く抑え、予算をオーディオ品質の向上などに充てることを優先しました。

--AudioFuse 16Rigは、2つのMIDI出力ポートを備えている点でもユニークです。なぜ2つのポートが必要なのでしょうか?

Martin:追加のMIDIポートを備えることで、ルーティングの柔軟性が向上し、より多くのデバイスを接続できるようになります。また、MIDIデバイスを連鎖接続する際の補助として「THRU」ポートとして設定することも可能です。16Rigにおいて、MIDI制御とルーティングの最大限の柔軟性を実現するために、この機能を搭載しました。

--アナログクロック出力の用途として、どのような利用を想定されていますか?

Martin:インターフェースからアナログ機器を同期する機能を想定しています。

--なぜデスクトップや2Uシャーシではなく、1Uシャーシを選択したのですか?

Martin:私たちは、スタジオにおいてスペースが極めて重要だと考えています。そのため、1Uのラックスペース内に驚くべき数の機能と接続性を詰め込むよう、最大限の努力を尽くしました。

--この製品は、ラックマウント角度を変更することで、ラックマウント構成またはデスクトップ構成のどちらにもインストールできる点がユニークだと思います。なぜこのデザインを選択したのでしょうか?

Martin:ありがとうございます!ミニマリストなデスクトップ環境を使用しているユーザーにとって、便利な追加機能ですね。画面の下にAudioFuse 16Rigを置けるのが気に入っています。

--ラックマウント角度のデザインとカラーリングは革新的です。なぜこのデザイン/カラーリングを選択したのですか?

Martin:ブラックとオレンジは、最初のAudiofuse製品から一貫してAudiofuseシリーズの主要なカラーとして採用されてきました。このカラーリングは製品に特徴的なデザインを与え、ほかの製品と一線を画す存在感を放っています。ほかのカラーコンビネーションも試しましたが、この組み合わせが最も気に入りました。

--数多くのシンセサイザのデザインをしたアクセル・ハートマン(Axcel Hartmann)がデザインを担当した、という話を伺いましたが…

Martin:はい、当社の製品管理チームと協力して行っています。

--AudioFuseシリーズは、最初のモデルからUSBハブポートを搭載している点が特徴です。なぜこの機能を採用したのでしょうか?

Martin:USBは非常によく使われる機能のため、追加のポートがあることは常に便利です。これらのポートは、PCにUSBメモリなどの追加デバイスを接続したり、スマートフォンを充電したりするのに使用できます。このような本当に便利な機能が、AudioFuseが知られる所以です。

AudioFuseのこれからの展開

--AudioFuseシリーズを完成させるために、最も困難な障害は何でしたか?

Martin:高い音質(信号対雑音比、全高調波歪みなど)を維持し、製造する各製品ごとにこの品質を確認するプロセスを開発することは、非常に困難でした。現在、製造プロセスにおいてこの品質を確保するための非常に高度なシステムを確立しています。

--オーディオインターフェースの購入を検討している人々が、AudioFuse 16Rigを選ぶ際に注意すべき点は何ですか?

Martin:私たちは、オンラインやYouTubeで公開されている多くのレビューを確認することを推奨しています。これにより、レビューアが行ったオーディオテストの結果を実際に確認することができます。私たちは、結果が非常にポジティブであり、AudioFuse 16Rigが価格帯内で最高性能のオーディオインターフェースの一つ(あるいは、はるかに高価なほかのインターフェースよりも優れている)に位置付けられていることを誇りに思っています。このインターフェースをスタンドアロンデジタルミキサーとして使用できる点は非常にユニークであり、スタジオだけでなくライブパフォーマンスの場面でも役立つでしょう。

--米国とヨーロッパでのリリース以来、どのような反応を得ていますか?

Martin:反応は非常に良好で、多くの素晴らしいレビューをいただき、すでに多くの製品が販売されています。その様子を目にするだけでなく、ユーザーからのポジティブなフィードバックを読むことができ、大変嬉しく思っています。

--今後、ファームウェアの更新を通じて製品に追加する予定の機能はありますか?

Martin:はい、製品を改善するための多くのアイデアがあります。今後のファームウェア更新で一部を追加していく予定です。どの機能が追加されるか、一緒に待ちましょう!また、ご希望の機能があれば、遠慮なくお伝えください!

--最後に、この記事を読んでいる日本のユーザーに、何かメッセージはありますか?

Martin:日本のお客様が当社の製品をご利用いただき、楽しんでいただけることを願っています。また、その製品で作成された音楽を聞くことを楽しみにしています!皆様のご支援に心より感謝しております。どうもありがとうございます!

--ありがとうございました。

【関連情報】

MiniFuse 2製品情報

Arturia AudioFuse 16Rig 製品情報

AudioFuse X8 IN製品情報

AudioFuse X8 OUT製品情報

【価格チェック&購入】

◎Rock oN ⇒ MiniFuse 2 , AudioFuse 16Rig , AudioFuse X8 IN , AudioFuse X8 OUT

◎宮地楽器 ⇒ MiniFuse 2 , AudioFuse 16Rig , AudioFuse X8 IN , AudioFuse X8 OUT

◎オタイレコード ⇒ MiniFuse 2 , AudioFuse 16Rig , AudioFuse X8 IN , AudioFuse X8 OUT

◎Amazon ⇒ MiniFuse 2 , AudioFuse 16Rig , AudioFuse X8 IN , AudioFuse X8 OUT

◎サウンドハウス ⇒ MiniFuse 2 , AudioFuse 16Rig , AudioFuse X8 IN , AudioFuse X8 OUT

コメント